-

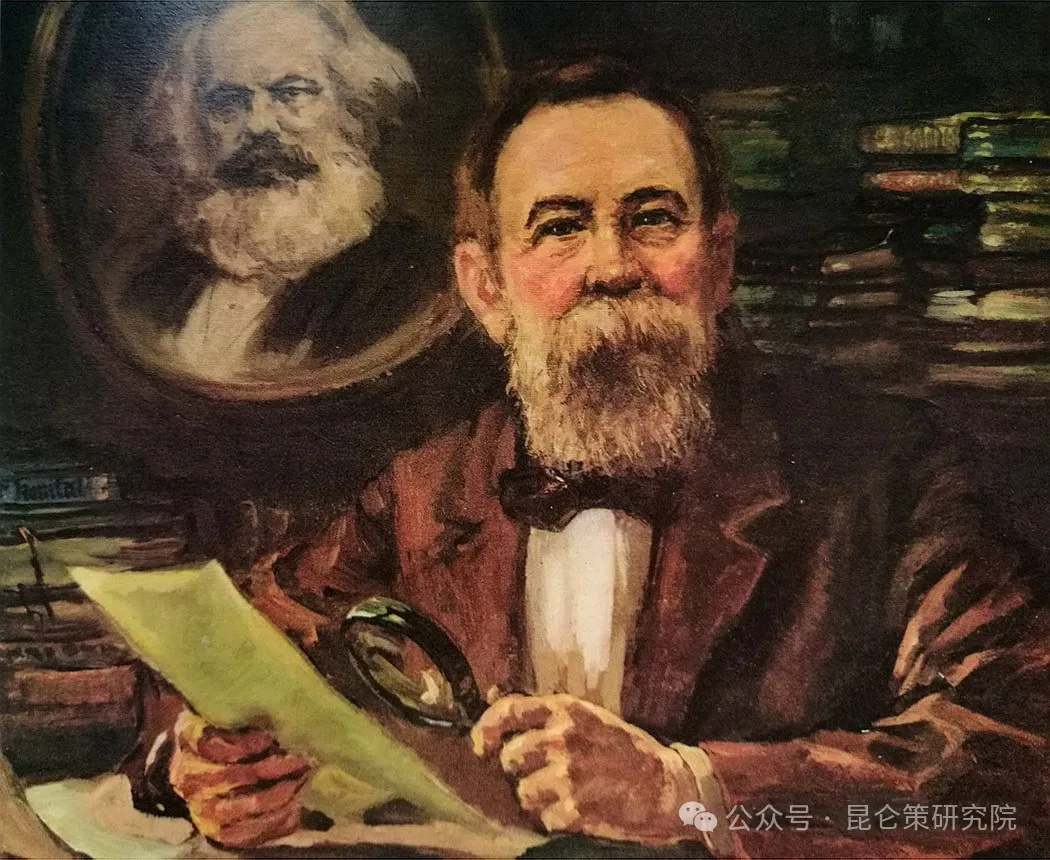

朱思遠(yuǎn) 王傳利:恩格斯晚年“拋棄暴力革命,轉(zhuǎn)向和平過渡”了嗎?

2025-01-04

【摘要】從早年的強(qiáng)調(diào)暴力革命到晚年的重視合法斗爭,恩格斯的革命策略思想不斷發(fā)展,特別是在馬克思逝世后,他根據(jù)資本主義的時(shí)代變化,對無產(chǎn)階級的革命策略進(jìn)行了適時(shí)的調(diào)整,提出了做爭取群眾的長期準(zhǔn)備、在合法斗爭中積蓄力量、不放棄革命權(quán)以備決戰(zhàn)的新的策略。恩格斯晚年的革命策略思想不是對其早年革命策略思想的否定,而恰恰是對它的充實(shí)、完善和發(fā)展,二者是辯證統(tǒng)一的。恩格斯晚年不僅沒有否定暴力革命這種斗爭方式,也沒有否定暴力革命作為無產(chǎn)階級革命一般規(guī)律的原則性普遍性意義,他沒有將暴力革命與和平過渡一視同仁,而是堅(jiān)持暴力革命相對于和平過渡的根本性決定性地位。

——兼駁對暴力革命一般規(guī)律性的質(zhì)疑關(guān)于恩格斯晚年放棄暴力革命,轉(zhuǎn)向和平過渡,成為民主社會(huì)主義者的說法由來已久。對于這種說法,我國學(xué)術(shù)界多持否定態(tài)度,大多數(shù)學(xué)者堅(jiān)持恩格斯晚年沒有放棄暴力革命,沒有成為民主社會(huì)主義者。但有些學(xué)者的闡釋卻并非嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確,比如在肯定恩格斯晚年沒有放棄暴力革命的同時(shí),又認(rèn)為暴力革命和合法斗爭一樣只是一種手段和策略,從而將暴力革命置于與和平過渡等同的地位,這樣就抹殺了暴力革命的普遍性和原則性意義。這種解釋并不徹底,仍然會(huì)給某些人歪曲馬克思主義留下空子,而且也不符合恩格斯的原意。因此,本文將系統(tǒng)梳理馬克思和恩格斯在無產(chǎn)階級革命策略上的思想演進(jìn)過程,完整呈現(xiàn)恩格斯晚年策略思想的內(nèi)容和實(shí)質(zhì),并重點(diǎn)闡釋恩格斯早年與晚年革命策略思想的辯證關(guān)系,以便澄清這一問題并對一些學(xué)者的觀點(diǎn)進(jìn)行完善和補(bǔ)充。這個(gè)問題十分重要。它是伯恩施坦主義和列寧主義斗爭的焦點(diǎn),是國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)中兩條路線的反映,既涉及民主社會(huì)主義與科學(xué)社會(huì)主義在理論上的重大原則分歧,也深刻影響了社會(huì)黨和共產(chǎn)黨在實(shí)踐中的根本道路選擇。第二國際的機(jī)會(huì)主義者們意欲通過把恩格斯塑造成民主社會(huì)主義者來尋求自己在理論上修正馬克思主義和實(shí)踐上走民主社會(huì)主義道路的正統(tǒng)性,試圖證明他們才是馬克思恩格斯及其思想和事業(yè)的合法繼承者。列寧則針鋒相對地揭露出,所謂的“正統(tǒng)馬克思主義者”歪曲了恩格斯晚年思想的原貌,實(shí)際上已經(jīng)背叛了馬克思主義,墮落為修正主義和改良主義。列寧主義才是馬克思主義的真正繼承者。

一、馬克思恩格斯在無產(chǎn)階級革命策略上的思想演進(jìn)

馬克思和恩格斯早年十分重視和強(qiáng)調(diào)暴力革命,在1846年致布魯塞爾共產(chǎn)主義通訊委員會(huì)的信件中,恩格斯明確表示:“除了進(jìn)行暴力的民主的革命以外,不承認(rèn)有實(shí)現(xiàn)這些目的的其他手段。”[1]40 在1848年的《共產(chǎn)黨宣言》中,馬克思和恩格斯也宣稱:“共產(chǎn)黨人不屑于隱瞞自己的觀點(diǎn)和意圖。他們公開宣布:他們的目的只有用暴力推翻全部現(xiàn)存的社會(huì)制度才能達(dá)到。”[2]66 由此可見,馬克思和恩格斯早年確實(shí)認(rèn)為暴力革命是基本原則和唯一手段,無產(chǎn)階級只有通過暴力才能推翻資產(chǎn)階級的統(tǒng)治。馬克思恩格斯這種觀點(diǎn)的形成和當(dāng)時(shí)資本主義發(fā)展的歷史階段密切相關(guān)。早期資本主義的發(fā)展十分野蠻,資產(chǎn)階級用盡可能壓低工資、延長勞動(dòng)時(shí)間的方法榨取利潤,對工人階級的殘酷剝削達(dá)到了駭人聽聞的程度。恩格斯曾在《英國工人階級狀況》中對當(dāng)時(shí)無產(chǎn)階級的悲慘遭遇作了生動(dòng)描繪:“社會(huì)把成百的無產(chǎn)者置于這樣一種境地,使他們不可避免地遭到過早的、非自然的死亡,遭到如同被刀劍或槍彈所殺害一樣的橫死”,恩格斯稱之為“社會(huì)謀殺”[3]408-409。資本主義的生產(chǎn)方式極大地促進(jìn)了生產(chǎn)力的發(fā)展,但這非但沒有改善工人的生活處境,反而“使工人的整個(gè)生活地位越來越?jīng)]有保障”[2]40,一極是資產(chǎn)階級財(cái)富的積累,另一極卻是無產(chǎn)階級“貧困、勞動(dòng)折磨、受奴役、無知、粗野和道德墮落的積累”[4]744。當(dāng)時(shí)的階級矛盾極其尖銳,工人運(yùn)動(dòng)風(fēng)起云涌,整個(gè)社會(huì)像是處在革命的前夜。而且,19世紀(jì)40年代的歐洲,盡管生產(chǎn)力有了相當(dāng)?shù)陌l(fā)展,但政治上還處于專制制度統(tǒng)治,資本主義民主制尚未建立,并不具備合法斗爭的條件。因此,在這樣的歷史背景下,恩格斯認(rèn)為:“英國面臨著一場按一切跡象看來只有用暴力才能解決的危機(jī)。”[3]371馬克思恩格斯這種觀點(diǎn)的形成也和當(dāng)時(shí)工人運(yùn)動(dòng)的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)密切相關(guān)。在英國,工人階級掀起了爭取普選權(quán)的憲章運(yùn)動(dòng),揭開了和資產(chǎn)階級爭奪政治權(quán)力的序幕,標(biāo)志著英國無產(chǎn)階級作為一支獨(dú)立的政治力量登上了歷史舞臺。但憲章運(yùn)動(dòng)的失敗也讓年輕的恩格斯意識到單純的情愿式的合法斗爭不可行,他在1842年發(fā)表的《國內(nèi)危機(jī)》中指出:“‘合法革命’把一切都搞糟了……然而無產(chǎn)者從這些事件中還是有所收獲的,那就是他們意識到用和平方式進(jìn)行革命是不可能的,只有通過暴力變革現(xiàn)有的反常關(guān)系,根本推翻門閥貴族和工業(yè)貴族,才能改善無產(chǎn)者的物質(zhì)狀況。”[5]在對英國無產(chǎn)階級進(jìn)行了21個(gè)月的深入考察之后,恩格斯更加明確地指出:“當(dāng)你看到有產(chǎn)階級這樣瘋狂的時(shí)候,當(dāng)你看到他們被眼前的利益迷惑得連時(shí)代的最明顯的標(biāo)志都看不出的時(shí)候,你就不得不放棄和平解決英國社會(huì)問題的任何希望。唯一可能的出路就是暴力革命。”[6] 關(guān)于為什么無產(chǎn)階級不能用和平方式推翻資產(chǎn)階級和廢除私有制,恩格斯在《共產(chǎn)主義原理》中作了回答,他指出共產(chǎn)主義者也很希望能用和平方式取得政權(quán),他們“當(dāng)然是最不反對這種辦法的人”[3]684,但問題在于“幾乎所有文明國家的無產(chǎn)階級的發(fā)展都受到暴力壓制,因而是共產(chǎn)主義者的敵人用盡一切力量引起革命”[3]685。不是無產(chǎn)階級非要采取暴力手段對付資產(chǎn)階級,而是資產(chǎn)階級隨時(shí)隨地都在用暴力鎮(zhèn)壓無產(chǎn)階級,無產(chǎn)階級要想獲得解放,就必須用革命的暴力反對反革命的暴力。在1848年歐洲革命失敗后,馬克思開始重新研究資本主義經(jīng)濟(jì)的發(fā)展史,發(fā)現(xiàn)資本主義表現(xiàn)出較強(qiáng)的適應(yīng)性,正在走向普遍繁榮。他在《1848年至1850年的法蘭西階級斗爭》中指出:“在這種普遍繁榮的情況下,即在資產(chǎn)階級社會(huì)的生產(chǎn)力正以在整個(gè)資產(chǎn)階級關(guān)系范圍內(nèi)所能達(dá)到的速度蓬勃發(fā)展的時(shí)候,也就談不到什么真正的革命。只有在現(xiàn)代生產(chǎn)力和資產(chǎn)階級生產(chǎn)方式這兩個(gè)要素互相矛盾的時(shí)候,這種革命才有可能。”[2]176 1859年,馬克思在《〈政治經(jīng)濟(jì)學(xué)批判〉序言》中明確提出了“兩個(gè)絕不會(huì)”的著名論斷,即“無論哪一個(gè)社會(huì)形態(tài),在它所能容納的全部生產(chǎn)力發(fā)揮出來以前,是決不會(huì)滅亡的;而新的更高的生產(chǎn)關(guān)系,在它的物質(zhì)存在條件在舊社會(huì)的胎胞里成熟以前,是決不會(huì)出現(xiàn)的”[2]592,從而將這一思想進(jìn)一步深化,上升到唯物史觀基本原理的高度。隨著理論認(rèn)識上的深化,馬克思和恩格斯對無產(chǎn)階級革命策略的認(rèn)識也在逐漸變化。19世紀(jì)60到70年代,資本主義經(jīng)濟(jì)持續(xù)繁榮穩(wěn)定,并呈現(xiàn)出由自由競爭向壟斷過渡的趨勢,資本主義的自我調(diào)節(jié)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。與生產(chǎn)力的發(fā)展相適應(yīng),資產(chǎn)階級民主制也得到了發(fā)展,一些國家的無產(chǎn)階級政黨利用合法斗爭不斷壯大自身力量,而進(jìn)行武裝起義的巴黎公社卻遭到殘酷鎮(zhèn)壓,使法國無產(chǎn)階級元?dú)獯髠彩箛H共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)陷入了長期低潮。在深刻總結(jié)巴黎公社失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)的基礎(chǔ)上,馬克思和恩格斯對以往單純強(qiáng)調(diào)暴力革命的策略進(jìn)行了反思,指出:“如果說我們有責(zé)任支持一切真正的人民運(yùn)動(dòng),那么,我們同樣有責(zé)任不讓我們無產(chǎn)階級政黨的剛剛形成的核心作無謂的犧牲,不讓無產(chǎn)階級在徒勞無益的地方性的起義中被滅絕。”[7]471 馬克思和恩格斯開始對合法斗爭的策略給予高度重視。1871年7月,馬克思在同《世界報(bào)》記者談話時(shí)指出:“在英國,顯示自己政治力量的途徑對英國工人階級是敞開的。在和平的宣傳鼓動(dòng)能更快更可靠地達(dá)到這一目的的地方,舉行起義就是發(fā)瘋。”[8]6111878年初,恩格斯在《1877年的歐洲工人》一文中稱贊了德國工人階級利用普選制參加議會(huì)選舉的做法,認(rèn)為“這種選舉從1867年起就使德國工人黨有機(jī)會(huì)統(tǒng)計(jì)自己的力量,向世界顯示它的組織得很好而且不斷壯大的隊(duì)伍”[9]163。巴枯寧主義者反對工人階級參加任何政治活動(dòng),“在他們眼里,參加選舉就是背叛無產(chǎn)階級的利益。除了直接的暴力革命以外,他們不容許任何其他的行動(dòng)方法”[9]167。但是,凡是奉行這種“無政府主義”策略的工人政黨在實(shí)踐中都遭遇了慘敗,“他們的組織被遺忘了,他們的報(bào)刊一個(gè)個(gè)地消失了”[9]168。他們使工人階級喪失了參與實(shí)際斗爭的舞臺,使工人運(yùn)動(dòng)完全陷于停頓。而參與政治活動(dòng)、利用合法斗爭的黨派則日益壯大,取得了一個(gè)又一個(gè)勝利。無可辯駁的事實(shí)證明:不能固守單一的暴力革命的策略,而必須采取更合理的有效的斗爭方式,以“符合形勢需要的任何政治行動(dòng)謀求自己的解放。”[9]173 恩格斯還著重分析了法國的工人運(yùn)動(dòng),指出法國無產(chǎn)階級具有暴力革命的光榮傳統(tǒng),一直是歐洲革命的先鋒,但“每遭受一次失敗以后,隨之而來的總是沉重的政治上的反動(dòng),既猖狂又長久”[9]177,這種狀況不利于工人階級的組織聯(lián)合和長遠(yuǎn)發(fā)展。因此,“在公社被鎮(zhèn)壓之后,對失去戰(zhàn)斗力好多年的工人階級來說,眼前要事只有一件,那就是避免讓這樣的長期高壓統(tǒng)治再次出現(xiàn),從而避免不得不再去做下面這樣的事,即并不是為了本身的直接解放,而僅僅是為了爭得一個(gè)能讓他們?yōu)樽罱K的解放斗爭進(jìn)行準(zhǔn)備的環(huán)境去戰(zhàn)斗”[9]177-178。由此可見,馬克思和恩格斯的革命策略不是一成不變的,而是隨著整個(gè)馬克思主義理論體系的發(fā)展而發(fā)展的,是根據(jù)資本主義時(shí)代條件的變化和無產(chǎn)階級革命實(shí)踐的深入而不斷調(diào)整的。這種發(fā)展和調(diào)整不僅不是對之前的原理或原則的違背,而恰恰是在新的時(shí)代條件下,根據(jù)變化了的形勢對之前思想認(rèn)識的深化和升華。

二、完整理解恩格斯晚年的革命策略思想

19世紀(jì)70至90年代,資本主義進(jìn)入到一個(gè)相對穩(wěn)定的和平發(fā)展時(shí)期,經(jīng)濟(jì)、政治、軍事、社會(huì)和階級斗爭狀況等方面都出現(xiàn)了新變化。經(jīng)濟(jì)上,以電力和內(nèi)燃機(jī)的應(yīng)用為標(biāo)志的第二次工業(yè)革命極大地推動(dòng)了社會(huì)生產(chǎn)力的發(fā)展,使人類邁進(jìn)了“電氣時(shí)代”,資本主義呈現(xiàn)出新的繁榮;政治上,資本主義民主制日趨完善,以普選權(quán)為基礎(chǔ)的代議制在主要資本主義國家相繼確立;軍事上,武器的改進(jìn)、城市駐軍數(shù)量的增長和鐵路的修建大大加強(qiáng)了資產(chǎn)階級的武裝力量;社會(huì)上,資產(chǎn)階級實(shí)施了廣泛的改良,通過完善社會(huì)立法,改善了工人階級的生產(chǎn)和生活環(huán)境;階級斗爭狀況上,資產(chǎn)階級的統(tǒng)治手腕愈加成熟,學(xué)會(huì)運(yùn)用一系列更具隱蔽性和欺騙性的手段對付工人階級。在馬克思逝世后,作為“整個(gè)文明世界中最卓越的學(xué)者和現(xiàn)代無產(chǎn)階級的導(dǎo)師”[10]的恩格斯獨(dú)自承擔(dān)起了捍衛(wèi)和發(fā)展馬克思主義、指導(dǎo)國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)的重任,他在敏銳洞察資本主義時(shí)代條件變化的基礎(chǔ)上,結(jié)合德國社會(huì)民主黨斗爭實(shí)踐的成就和經(jīng)驗(yàn),對以往的革命策略進(jìn)行了全面而深刻的反思,與時(shí)俱進(jìn)地制定了新的斗爭策略。1. 由少數(shù)人的突然襲擊到多數(shù)人的長期準(zhǔn)備根據(jù)馬克思“兩個(gè)絕不會(huì)”的思想,恩格斯重新審視了資本主義的時(shí)代變化,他回顧了1848年歐洲革命的歷史,認(rèn)為革命失敗的根本原因在于“當(dāng)時(shí)歐洲大陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況還遠(yuǎn)沒有成熟到可以鏟除資本主義生產(chǎn)的程度”[7]540,指出當(dāng)時(shí)革命失敗后,庸俗民主派寄望于革命再次立即爆發(fā),使人民能夠很快一舉打敗敵人,但歷史證明這只是一種空想,因?yàn)?ldquo;革命不能故意地、隨心所欲地制造,革命在任何地方和任何時(shí)候都是完全不以單個(gè)政黨和整個(gè)階級的意志和領(lǐng)導(dǎo)為轉(zhuǎn)移的各種情況的必然結(jié)果”[3]685。恩格斯清醒地認(rèn)識到:革命已經(jīng)結(jié)束,“新的革命,只有在新的危機(jī)之后才可能發(fā)生”[2]176。從而將無產(chǎn)階級的革命策略牢牢建立在唯物史觀的科學(xué)基礎(chǔ)之上。正是基于唯物史觀,恩格斯深刻闡述了無產(chǎn)階級革命和以往一切革命的根本區(qū)別:“以往的一切革命……它們都是少數(shù)人的革命。多數(shù)人即使參加了,他們也只是自覺地或不自覺地為少數(shù)人效勞”[7]538-539 而無產(chǎn)階級革命是為了多數(shù)人利益的革命,即使在運(yùn)動(dòng)初期還不得不具有之前革命的一些特征,由于廣大群眾還不覺悟,運(yùn)動(dòng)仍然是由少數(shù)人來領(lǐng)導(dǎo)的,大多數(shù)人仍然沒有認(rèn)識到運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)和方向所在,但它終究是為了多數(shù)人利益的革命,并且必將會(huì)為越來越多的人所認(rèn)識。因此,無產(chǎn)階級革命“完全存在著少數(shù)人的革命變成多數(shù)人的革命的前景”[7]540。無產(chǎn)階級革命沒有多數(shù)人的覺悟就不可能取得成功,巴黎公社就是一個(gè)例子。雖然無產(chǎn)階級一開始取得了政權(quán),但布朗基派和蒲魯東派“都不知道應(yīng)該干什么,彼此進(jìn)行著無謂的斗爭,致使公社精力疲憊”[7]542。在大部分人仍不明白運(yùn)動(dòng)的性質(zhì)和方向的情況下,這種“送上來的勝利”只是表明“工人階級的這種統(tǒng)治還是多么不可能”[7]542。因此,恩格斯指出:“實(shí)行突然襲擊的時(shí)代,由自覺的少數(shù)人帶領(lǐng)著不自覺的群眾實(shí)現(xiàn)革命的時(shí)代,已經(jīng)過去。凡是要把社會(huì)組織完全加以改造的地方,群眾自己就一定要參加進(jìn)去,自己就一定要弄明白這為的是什么,他們?yōu)闋幦∈裁炊チ餮獱奚?rdquo;[7]549為了使群眾覺悟,為了使他們真正明白無產(chǎn)階級革命的性質(zhì)并自覺地參與到運(yùn)動(dòng)中來,必須進(jìn)行長期的堅(jiān)持不懈的爭取群眾的工作,這不僅包括無產(chǎn)階級,還包括農(nóng)民等社會(huì)階級階層。因此,共產(chǎn)黨人“對舊策略必須加以修正”[7]550,將總的革命策略建立在發(fā)展無產(chǎn)階級的覺悟、組織和戰(zhàn)斗力以及爭取中間階層的長期準(zhǔn)備上,要以馬克思主義這一“得到大家公認(rèn)的、透徹明了的、明確地表述了斗爭的最終目標(biāo)的理論”為指導(dǎo),團(tuán)結(jié)起一支無產(chǎn)階級的國際大軍,“慢慢向前推進(jìn),在嚴(yán)酷頑強(qiáng)的斗爭中奪取一個(gè)一個(gè)的陣地”[7]541。恩格斯認(rèn)為,這是近五十年來的歷史給予我們的教訓(xùn),也是共產(chǎn)黨人必須長期堅(jiān)持的工作目標(biāo)。2. 充分利用普選權(quán),在合法斗爭中積蓄力量普選權(quán)起初是統(tǒng)治階級為了欺騙群眾而采取的一種手段,曾因被波拿巴政府濫用而聲名狼藉,因此各國革命工人都習(xí)慣把普選權(quán)看作資產(chǎn)階級的陷阱。但在新的時(shí)代條件下,德國工人階級卻利用普選權(quán)擴(kuò)大了自己的陣地,得到的選票逐年增長。盡管統(tǒng)治階級深感不安并采取了反社會(huì)黨人法進(jìn)行限制,但德國社會(huì)民主黨獲得的支持卻不減反增,最終不僅逼迫當(dāng)局廢除了非常法,還導(dǎo)致俾斯麥下臺,從而使普選權(quán)“由向來是欺騙的工具變?yōu)榻夥诺墓ぞ?rdquo;[7]545。恩格斯目睹了德國社會(huì)民主黨通過利用普選權(quán)而獲得的巨大成就,充分肯定了普選權(quán)這一嶄新的斗爭方式,認(rèn)為它是“最銳利的武器中的一件武器”[7]544。在恩格斯看來,利用普選權(quán)能給工人階級帶來非常多的好處:在競選宣傳中廣泛接觸之前疏遠(yuǎn)我們的群眾;在議會(huì)講壇上發(fā)表自己的觀點(diǎn),維護(hù)自己的行動(dòng);通過選票數(shù)目計(jì)算自己力量的增長,提供敵我力量對比的精確情報(bào)等等,而資產(chǎn)階級政府卻對此毫無辦法。正是由于工人階級如此充分而有成效地利用了普選權(quán),“結(jié)果弄得資產(chǎn)階級和政府害怕工人政黨的合法活動(dòng)更甚于害怕它的不合法活動(dòng),害怕選舉成就更甚于害怕起義成就”[7]545。無產(chǎn)階級利用普選權(quán)進(jìn)行合法斗爭意義重大。盡管無產(chǎn)階級的人數(shù)、組織性、覺悟程度和勝利信心都與日俱增,但只要還不能“以一次重大的打擊取得勝利”[7]541,就不能貿(mào)然走上街頭,否則“只會(huì)招致無益的犧牲,使運(yùn)動(dòng)倒退幾十年”[11]。資產(chǎn)階級并不害怕無產(chǎn)階級的武裝起義,恰恰相反,“為了能鎮(zhèn)壓我們,它最希望的就是起義”[7]559。因?yàn)樽盍钏麄兛謶值恼怯捎跓o產(chǎn)階級革命力量的持續(xù)增長而導(dǎo)致的不利于資產(chǎn)階級的階級力量對比的變化。恩格斯指出:“只有一種手段才能把德國社會(huì)主義戰(zhàn)斗力量的不斷增長過程暫時(shí)遏止住,甚至使它在一個(gè)時(shí)期內(nèi)倒退:那就是使它同軍隊(duì)發(fā)生大規(guī)模沖突,像1871年在巴黎那樣流血。”[7]551-552 因此,資產(chǎn)階級為了誘導(dǎo)無產(chǎn)階級與其決戰(zhàn),甚至?xí)扇≈肛?zé)無產(chǎn)階級怯懦的激將法,目的就是把無產(chǎn)階級“引到槍鳴劍嘯的地方去”[7]549,以便找到借口鎮(zhèn)壓無產(chǎn)階級。恩格斯識破了資產(chǎn)階級的詭計(jì),他在1890年給保·拉法格的信中寫道:“我們有責(zé)任使革命不致夭折……我們目前應(yīng)該宣布進(jìn)行合法斗爭,而不要去理睬別人對我們的種種挑釁。”[12] 他教導(dǎo)無產(chǎn)階級絕不要做“無準(zhǔn)備的攻擊”[7]550,而應(yīng)當(dāng)“盡可能以和平的和合法的方式進(jìn)行活動(dòng),避免可以引起沖突的任何借口”[1]582。無產(chǎn)階級政黨進(jìn)行合法斗爭的目的在于爭取工農(nóng)群眾、積蓄革命力量,“促使這種力量增長到超出現(xiàn)行統(tǒng)治制度的控制能力”[7]551。否則,一旦中了資產(chǎn)階級的圈套,貿(mào)然舉行武裝起義,就會(huì)使這支日益增強(qiáng)的部隊(duì)在前哨戰(zhàn)中被消滅,那么到了決戰(zhàn)時(shí)就會(huì)力量不足,“決定性的戰(zhàn)斗就會(huì)推遲、拖延并且會(huì)造成更大的犧牲”[7]552。3. 始終強(qiáng)調(diào)決戰(zhàn),不放棄革命權(quán)由于德國社會(huì)民主黨利用普選權(quán)取得了一個(gè)又一個(gè)勝利,黨內(nèi)產(chǎn)生了一批醉心于議會(huì)斗爭的“議會(huì)迷”,出現(xiàn)了放棄暴力革命和“絕對守法”的錯(cuò)誤傾向。1890年,恩格斯在致威廉·李卜克內(nèi)西的信中對這種錯(cuò)誤傾向進(jìn)行了嚴(yán)厲批評:“在當(dāng)前,我們應(yīng)當(dāng)盡可能以和平的和合法的方式進(jìn)行活動(dòng),避免可以引起沖突的任何借口。但是,毫無疑問,你那樣憤慨地反對任何形式的和任何情況下的暴力,我認(rèn)為是不恰當(dāng)?shù)摹5谝唬驗(yàn)榉凑龥]有一個(gè)敵人會(huì)相信你的話(要知道他們不會(huì)愚蠢到這種程度);第二,因?yàn)楦鶕?jù)你的理論,我和馬克思也成了無政府主義者了。”[1]582 恩格斯始終認(rèn)為合法斗爭是有條件的,并不是“絕對守法”,如果統(tǒng)治階級率先使用暴力,無產(chǎn)階級及其政黨就談不上合法性和守法了,他在1895年致理查·費(fèi)舍的信中再三強(qiáng)調(diào):“我不能容忍你們立誓忠于絕對守法,任何情況下都守法,甚至在那些已被其制定者違犯的法律面前也要守法。”[1]686 宣揚(yáng)所謂的“絕對守法”,就是“把暫時(shí)的策略變成永久的策略,把具有相對意義的策略變成具有絕對意義的策略”[1]687。恩格斯在談到利用普選權(quán)進(jìn)行合法斗爭的策略時(shí),始終將其視為無產(chǎn)階級保存和發(fā)展革命力量的一種手段,而不是最終目的。他時(shí)刻都在強(qiáng)調(diào)要準(zhǔn)備迎接“決戰(zhàn)”,這個(gè)“決戰(zhàn)”就是無產(chǎn)階級用暴力推翻資產(chǎn)階級的統(tǒng)治。對于那種認(rèn)為無產(chǎn)階級只要通過議會(huì)斗爭、在議會(huì)中獲得多數(shù)席位就能自動(dòng)取得政權(quán)的錯(cuò)誤觀點(diǎn),恩格斯明確聲明:“我沒有說過‘社會(huì)黨將取得多數(shù),然后就將取得政權(quán)’。相反,我強(qiáng)調(diào)過,十有八九的前景是,統(tǒng)治者早在這個(gè)時(shí)候到來以前,就會(huì)使用暴力來對付我們了;而這將使我們從議會(huì)斗爭的舞臺轉(zhuǎn)到革命的舞臺。”[7]443在談到無產(chǎn)階級的革命權(quán)時(shí),恩格斯深刻指出:“須知革命權(quán)是唯一的真正‘歷史權(quán)利’——是所有現(xiàn)代國家無一例外都以它為基礎(chǔ)建立起來的唯一權(quán)利。”[7]550-551 統(tǒng)治階級絕不會(huì)自愿放棄手中的政權(quán),不會(huì)自動(dòng)退出歷史舞臺,在關(guān)鍵時(shí)刻,他們一定會(huì)用暴力對無產(chǎn)階級進(jìn)行殘酷鎮(zhèn)壓,歷次革命的經(jīng)驗(yàn)都證實(shí)了這一點(diǎn),特別是法國無產(chǎn)階級的六月起義和巴黎公社革命表明:“一旦無產(chǎn)階級敢于作為一個(gè)具有自身利益和要求的單獨(dú)階級來同它相對抗,它會(huì)以何等瘋狂的殘暴手段來進(jìn)行報(bào)復(fù)。”[8]102 因此,無產(chǎn)階級及其政黨必須做好用革命暴力對付反革命暴力的準(zhǔn)備,始終堅(jiān)持革命權(quán),時(shí)刻準(zhǔn)備決戰(zhàn)。恩格斯深刻指出:“無產(chǎn)階級不通過暴力革命就不可能奪取自己的政治統(tǒng)治,即通往新社會(huì)的唯一大門。”[1]578總之,從這三個(gè)方面完整地理解恩格斯晚年的革命策略思想,就不難看出恩格斯的總體思想是:適應(yīng)當(dāng)時(shí)資本主義相對平穩(wěn)發(fā)展和國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng)暫時(shí)處于低潮的客觀形勢,充分利用普選權(quán)等合法斗爭方式,深入到工人階級和其他勞動(dòng)群眾中,宣傳、教育、啟發(fā)群眾,提高他們的組織性和覺悟程度,不斷積蓄和壯大無產(chǎn)階級的力量,為在革命的客觀形勢成熟之時(shí)通過暴力奪取政權(quán)做長期的準(zhǔn)備。

三、正確認(rèn)識恩格斯早年與晚年革命策略思想的辯證關(guān)系

對于恩格斯早年與晚年革命策略思想的關(guān)系,有人提出“早年恩格斯與晚年恩格斯對立論”或“馬恩對立論”,認(rèn)為恩格斯晚年轉(zhuǎn)向合法斗爭,拋棄了馬克思的暴力革命論,導(dǎo)致了恩格斯早年和晚年思想的對立。事實(shí)上,馬克思并非否定合法斗爭,而是“十分重視在政治停滯和資產(chǎn)階級所容許的合法性占統(tǒng)治地位的時(shí)代利用合法斗爭手段”[13],他在為法國工人黨起草的黨綱的導(dǎo)言中就強(qiáng)調(diào)“必須使用無產(chǎn)階級所擁有的一切手段”[8]568,包括借助于普選權(quán)來實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo);恩格斯也不反對暴力革命,他反對的是德國社會(huì)民主黨內(nèi)的“青年派”不顧客觀實(shí)際,在時(shí)機(jī)不成熟時(shí)盲目起義,甘做資產(chǎn)階級炮灰的那種暴力,他曾指出:“合法性在如此出色地為我們效勞,如果這種狀況延續(xù)下去,而我們卻要破壞合法性,那我們就是傻瓜。”[7]430 恩格斯正是堅(jiān)持以唯物史觀為指導(dǎo),以不斷變化的時(shí)代條件為依據(jù),才與時(shí)俱進(jìn)地提出了利用合法斗爭積蓄力量以備決戰(zhàn)的斗爭策略,這不僅不是對馬克思暴力革命論的背叛,也不是與其早年思想的對立,恰恰是他對馬克思主義革命策略理論的進(jìn)一步發(fā)展。實(shí)際上,如果在已經(jīng)變化的形勢下停滯不前,仍然死板僵化地抱守過去的某一種舊觀點(diǎn)舊策略不放,那才是對馬克思主義最大的背離。還有觀點(diǎn)認(rèn)為恩格斯晚年變成了民主社會(huì)主義者,主張工人階級通過合法斗爭取得政權(quán),和平長入社會(huì)主義。不可否認(rèn),恩格斯的確做過這種設(shè)想,1891年6月,他在《1891年德國社會(huì)民主黨綱領(lǐng)草案批判》中指出:“可以設(shè)想,在人民代議機(jī)關(guān)把一切權(quán)力集中在自己手里、只要取得大多數(shù)人民的支持就能夠按照憲法隨意辦事的國家里,舊社會(huì)有可能和平長入新社會(huì),比如在法國和美國那樣的民主共和國,在英國那樣的君主國。”[7]414 但必須指出的是:首先,恩格斯只認(rèn)為在少數(shù)議會(huì)民主制很發(fā)達(dá)、人民享有充分權(quán)利的國家有實(shí)現(xiàn)和平過渡的可能,但大多數(shù)國家的議會(huì)僅僅是政府裝點(diǎn)門面的工具,并不掌握實(shí)際權(quán)力,是不可能進(jìn)行和平過渡的。其次,恩格斯強(qiáng)調(diào),即使在這些議會(huì)民主制發(fā)達(dá)的國家,和平過渡也僅僅是一種“設(shè)想”,這種設(shè)想要想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)依然困難重重,要具備諸多的主客觀條件,還有待于今后實(shí)踐的檢驗(yàn)。再次,恩格斯明確指出,和平過渡在當(dāng)時(shí)的德國是不可能的,因?yàn)?ldquo;在德國,政府幾乎有無上的權(quán)力,帝國國會(huì)及其他一切代議機(jī)關(guān)毫無實(shí)權(quán)”[7]414。在這種情況下,幻想走“和平”道路是荒謬的,他旗幟鮮明地批評了德國黨內(nèi)“現(xiàn)代的社會(huì)正在長入社會(huì)主義”[7]413的思想,指出社會(huì)主義必須“像蝦掙破自己的舊殼那樣必須從它的舊社會(huì)制度中破殼而出,并且必須用暴力來炸毀這個(gè)舊殼”[7]414,認(rèn)為宣傳這種和平過渡的策略危害極大,“長此以往只能把黨引入迷途”“使黨在決定性的時(shí)刻突然不知所措”[7]414。最后,恩格斯深刻揭示了和平過渡這種策略的機(jī)會(huì)主義本質(zhì):“為了眼前暫時(shí)的利益而忘記根本大計(jì),只圖一時(shí)的成就而不顧后果,為了運(yùn)動(dòng)的現(xiàn)在而犧牲運(yùn)動(dòng)的未來,這種做法可能也是出于‘真誠的’動(dòng)機(jī)。但這是機(jī)會(huì)主義,始終是機(jī)會(huì)主義,而且‘真誠的’機(jī)會(huì)主義也許比其他一切機(jī)會(huì)主義更危險(xiǎn)。”[7]414-415 由此可見,所謂的“恩格斯晚年轉(zhuǎn)向了民主社會(huì)主義”是對恩格斯本人及其思想的極大誤解和歪曲。實(shí)際上,圍繞《導(dǎo)言》來歪曲恩格斯的做法由來已久,早在恩格斯生前就有所展開。恩格斯在1895年4月1日致卡爾·考茨基的信中就曾表示過他的強(qiáng)烈不滿,原因就是德國社會(huì)民主黨的機(jī)關(guān)報(bào)《前進(jìn)報(bào)》事先對他只字未提就擅自對《導(dǎo)言》進(jìn)行“修飾整理”,別有用意地刪改并發(fā)表,篡改恩格斯的觀點(diǎn),把他描繪成了“一個(gè)溫順平和、無論如何都要守法的人”[1]699。對此,恩格斯十分氣憤:“我特別希望《導(dǎo)言》現(xiàn)在能全文發(fā)表在《新時(shí)代》上,以消除這個(gè)可恥印象。”[1]699 但他未能如愿,由于德國社會(huì)民主黨當(dāng)時(shí)所處的特殊環(huán)境和黨內(nèi)的機(jī)會(huì)主義傾向,《新時(shí)代》仍然對《導(dǎo)言》進(jìn)行了文字上的刪改,現(xiàn)在去翻閱馬恩文集,《導(dǎo)言》中關(guān)于《新時(shí)代》如何對其進(jìn)行刪改的注釋比比皆是[7]547-553。實(shí)際上,即便不對恩格斯的話語做刪改,而僅僅是摘引,也可以通過斷章取義達(dá)到歪曲恩格斯思想的效果。例如,1895年3月30日,《前進(jìn)報(bào)》發(fā)表了一篇題為《目前革命應(yīng)怎樣進(jìn)行》的社論,這篇社論未經(jīng)恩格斯同意就從《導(dǎo)言》中斷章取義地摘引了幾處來論證自己的觀點(diǎn)。對此,恩格斯在1895年4月3日致保爾·拉法格的信中指出:“李卜克內(nèi)西剛剛和我開了一個(gè)很妙的玩笑。他從我給馬克思關(guān)于1848—1850年的法國的幾篇文章寫的導(dǎo)言中,摘引了所有能為他的、無論如何是和平的和反對使用暴力的策略進(jìn)行辯護(hù)的東西……但我談的這個(gè)策略僅僅是針對今天的德國,而且還有重要的附帶條件。對法國、比利時(shí)、意大利、奧地利來說,這個(gè)策略就不能整個(gè)采用。就是對德國,明天它也可能就不適用了……可惜李卜克內(nèi)西看到的只是白或黑,色調(diào)的差別對他來說是不存在的。”[1]700通過刪改恩格斯的革命話語或摘取文本的只言片語來斷章取義,以篡改和歪曲晚年恩格斯的真實(shí)思想,是國內(nèi)外某些人意欲把晚年恩格斯塑造成民主社會(huì)主義者的一貫手法。從整體思想上看,《導(dǎo)言》決不能證明晚年恩格斯變成了主張走和平議會(huì)道路的民主社會(huì)主義者,相反,恰恰證明了恩格斯是一個(gè)既堅(jiān)持暴力革命原則又重視合法斗爭手段的與時(shí)俱進(jìn)的馬克思主義革命家。恩格斯去世后,和平議會(huì)道路和暴力革命道路的不同命運(yùn)也驗(yàn)證了晚年恩格斯和民主社會(huì)主義者的根本區(qū)別。由于不涉及對私有制的根本性變革,一些國家的社會(huì)民主黨即使通過議會(huì)斗爭執(zhí)政,也只能局限于資本主義制度框架內(nèi)的漸進(jìn)改良,并未顯示出走向社會(huì)主義的跡象。而俄國的十月革命和中國的新民主主義革命,堅(jiān)持暴力革命原則,建立了無產(chǎn)階級專政,最終實(shí)現(xiàn)了對所有制的根本改造,尤其是布爾什維克黨充分利用沙皇專制下的有限民主,堅(jiān)持合法斗爭與不合法斗爭相結(jié)合的策略,既建立秘密的革命家組織,不放棄革命權(quán),又深入到議會(huì)、工會(huì)、合作社等合法群眾組織中,進(jìn)行長期的耐心的工作來宣傳、教育和組織群眾,不斷積蓄力量,最后在革命時(shí)機(jī)成熟之際,發(fā)動(dòng)武裝起義一舉奪取政權(quán),最終取得了社會(huì)主義革命的偉大勝利,這無疑是對恩格斯晚年革命策略思想科學(xué)性的有力驗(yàn)證。[14] 必須指出,恩格斯晚年策略思想不僅不是對其早年策略思想的否定,而恰恰是對它的充實(shí)、完善和發(fā)展。恩格斯早年重視和強(qiáng)調(diào)暴力革命是基于無產(chǎn)階級革命的一般規(guī)律和基本原則,這一原則至今仍然是正確的,但這一原則是抽象的,它的實(shí)際運(yùn)用“隨時(shí)隨地都要以當(dāng)時(shí)的歷史條件為轉(zhuǎn)移”[2]5;而恩格斯晚年提出的利用合法斗爭積蓄力量的策略正是在當(dāng)時(shí)具體的歷史條件下對于暴力革命原則的靈活運(yùn)用,使這一抽象的原則具體化,變得充實(shí)和豐滿起來。這很類似于“兩個(gè)必然”和“兩個(gè)絕不會(huì)”的辯證關(guān)系,“兩個(gè)必然”指明了人類歷史發(fā)展的根本趨勢,但它是抽象的原理和一般的規(guī)律;而“兩個(gè)絕不會(huì)”則是馬克思在對資本主義社會(huì)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)動(dòng)進(jìn)行了深入全面的考察之后,在《資本論》取得的研究成果的基礎(chǔ)上作出的更完善更成熟的論斷,是“兩個(gè)必然”這一抽象原理和一般規(guī)律的具體化,它沒有否定“兩個(gè)必然”,反而使“兩個(gè)必然”更加充實(shí)和豐滿,變得有血有肉。就像“兩個(gè)絕不會(huì)”充實(shí)了“兩個(gè)必然”,《資本論》豐富了《共產(chǎn)黨宣言》,恩格斯晚年策略思想也充實(shí)、完善、升華了其早年策略思想,它們不是對立的,而是辯證統(tǒng)一的。恩格斯早年與晚年革命策略思想的辯證關(guān)系也很類似于黨的一大確立的最高綱領(lǐng)和黨的二大提出的最低綱領(lǐng)之間的關(guān)系。一大的重要意義在于確立了中國共產(chǎn)黨以暴力革命推翻資產(chǎn)階級、實(shí)現(xiàn)無產(chǎn)階級專政、廢除私有制的最高綱領(lǐng),旗幟鮮明地將社會(huì)主義和共產(chǎn)主義作為自己的奮斗目標(biāo),從而與第二國際改良主義劃清了原則界限。黨的二大則在正確分析中國國情的基礎(chǔ)上,明確提出了反帝反封建的民主革命綱領(lǐng),從而對一大的綱領(lǐng)進(jìn)行了充實(shí)和完善。就像黨的最高綱領(lǐng)和最低綱領(lǐng)并不相互矛盾,黨的一大和黨的二大并不相互否定一樣,恩格斯早年與晚年革命策略思想也是一脈相承、與時(shí)俱進(jìn)的,馬克思和恩格斯早年鮮明地提出和捍衛(wèi)暴力革命原則,對于劃清馬克思主義與一切非無產(chǎn)階級社會(huì)主義的界限具有重要意義,而恩格斯晚年革命策略思想是在新的時(shí)代條件下對其早年革命策略思想的豐富和發(fā)展,非但沒有否定其早年革命策略思想,反而使其變得愈加成熟和完善,是對原來認(rèn)識的深化和升華。

四、暴力革命仍然是無產(chǎn)階級奪取政權(quán)的一般規(guī)律

有學(xué)者認(rèn)為,恩格斯晚年雖然沒有放棄暴力革命,但放棄了暴力革命是一般規(guī)律的思想,認(rèn)為暴力革命與和平過渡都不具有原則意義[15];還有學(xué)者認(rèn)為,馬克思和恩格斯從來沒有把暴力革命當(dāng)作一般規(guī)律和基本原則,它僅僅是和合法斗爭一樣的手段和策略[16]。這兩種說法都是不妥的,前者承認(rèn)恩格斯早年曾認(rèn)為暴力革命是一般規(guī)律,但是晚年放棄了這個(gè)觀點(diǎn);后者認(rèn)為恩格斯從來就沒有把暴力革命當(dāng)作一般規(guī)律。總之,這兩種觀點(diǎn)的共同之處在于否定暴力革命的普遍性原則性意義,將暴力革命與和平過渡置于同等地位。他們的一個(gè)重要理論依據(jù)在于1872年海牙代表大會(huì)結(jié)束后,馬克思在阿姆斯特丹群眾大會(huì)上的演說中的一段話:“我們從來沒有斷言,為了達(dá)到這一目的,到處都應(yīng)該采取同樣的手段。我們知道,必須考慮各國的制度、風(fēng)俗和傳統(tǒng);我們也不否認(rèn),有些國家,像美國、英國,——如果我對你們的制度有更好的了解,也許還可以加上荷蘭,——工人可能用和平手段達(dá)到自己的目的。但是,即使如此,我們也必須承認(rèn),在大陸上的大多數(shù)國家中,暴力應(yīng)當(dāng)是我們革命的杠桿;為了最終地建立勞動(dòng)的統(tǒng)治,總有一天正是必須采取暴力。”[17]179但從這段話中并不能解讀出馬克思認(rèn)為暴力革命與和平過渡都是可能的手段,更不能解讀出馬克思認(rèn)為它們地位相同。馬克思只是從考慮各國國情的角度出發(fā),不否認(rèn)和平方式在當(dāng)時(shí)的極少數(shù)幾個(gè)國家存在可能性,但僅僅是一種可能性,而且這種可能性本身也會(huì)隨著這幾個(gè)國家情況的變化而變化,甚至消失殆盡。相反,馬克思著重強(qiáng)調(diào)的是,和平方式在大多數(shù)國家絕無可能,總有一天必須采取暴力。歷史也表明,美國、英國和瑞士至今沒有實(shí)現(xiàn)向社會(huì)主義的和平過渡,而俄國、中國等絕大多數(shù)社會(huì)主義國家的建立,沒有不通過暴力革命的。馬克思的這段話概括來說就是:在極少數(shù)國家,和平方式只是具備可能性;但在絕大多數(shù)國家,暴力革命具有必然性。前半段,馬克思用的詞匯是“不否認(rèn)”“也許”“可能”,后半段則是“必須”“應(yīng)當(dāng)”“總有一天”,而且馬克思的重點(diǎn)是放在后半段的。前者是在極狹窄的應(yīng)用領(lǐng)域的可能性,后者是極廣闊的應(yīng)用領(lǐng)域的必然性,怎么能把它們混為一談,都說成是可能性,還是地位相等的可能性。相反,馬克思在紀(jì)念第一國際成立七周年的講話中明確指出:“工人階級必須在戰(zhàn)場上贏得自身解放的權(quán)利。”[8]619 馬克思之所以不否認(rèn)在少數(shù)國家存在和平過渡的可能性,一是因?yàn)楫?dāng)時(shí)所處的客觀環(huán)境,巴黎公社遭到鎮(zhèn)壓,第一國際被迫解散,過多地提暴力革命的必要性會(huì)招來反動(dòng)勢力的迫害,比如在德國“會(huì)立刻造成對報(bào)紙進(jìn)行審判的借口”[17]784;二是在當(dāng)時(shí)確實(shí)存在這種可能性,哪怕是極小的可能性(用恩格斯的話說就是“十有八九”[7]443還會(huì)轉(zhuǎn)化成暴力),哪怕是隨時(shí)都在變化的可能性(就像馬克思在給俄國女革命家查蘇利奇回信時(shí)四易其稿,承認(rèn)當(dāng)時(shí)的俄國在一定條件下有跨越卡夫丁峽谷的可能性,盡管這種可能性后來隨著俄國資本主義的發(fā)展,農(nóng)村公社遭到嚴(yán)重破壞而喪失殆盡),這只能證明科學(xué)社會(huì)主義創(chuàng)始人分析問題的嚴(yán)謹(jǐn)和縝密,絲毫不能證明馬克思否認(rèn)了暴力革命的普遍性,將暴力革命與和平過渡作為兩種地位相同的斗爭方式來看待。有人引用恩格斯的這段話來論證暴力與和平方式都不具有普遍性:“對于我這個(gè)革命者來說,一切達(dá)到目的的手段都是可以使用的,不論是最強(qiáng)硬的,還是看起來最溫和的。”[1]579 但這段話是恩格斯在闡釋統(tǒng)一戰(zhàn)線的語境下使用的,即無產(chǎn)階級政黨在不改變自己性質(zhì)的前提下可以而且應(yīng)當(dāng)利用其他政黨來達(dá)到自己的目的,不管這種利用是強(qiáng)硬的方式還是溫和的方式,這里并不涉及暴力革命與合法斗爭的問題,否則,恩格斯就不會(huì)說“把道德問題拋開不說”[1]579。類似的還有:“如果舊的東西足夠理智,不加抵抗即行死亡,那就和平地代替;如果舊的東西抗拒這種必然性,那就通過暴力來代替。”[7]269 “如果沒有必須加以反對的反動(dòng)的暴力,也就談不上什么革命的暴力。”[18]490 前一句話是恩格斯在分析黑格爾提出的一個(gè)重要命題時(shí)的一句詼諧的調(diào)侃,問題在于,有哪個(gè)舊事物會(huì)如此“理智”,不加抵抗即行死亡?后一句話是恩格斯在批駁漢斯·彌勒的荒謬觀點(diǎn)“暴力在任何情況下都是革命的,從來都不是反動(dòng)的”[18]490的語境下說的,是對這頭蠢驢的嘲諷,就好像他認(rèn)為世界只有白天沒有黑夜,恩格斯反問他:要是沒有黑夜,哪來的白天?同樣的,要是沒有反革命的暴力,哪來的革命的暴力?恩格斯的本意不是說:如果反革命不用暴力,那我們也可以不用革命暴力。恰恰相反,恩格斯是強(qiáng)調(diào):正是由于有反革命的暴力存在,所以才要有革命的暴力,必須用革命的暴力對付反革命的暴力。從歷史經(jīng)驗(yàn)來看,以往的一切剝削階級取代另一個(gè)剝削階級的斗爭沒有通過和平過渡完成的。有人以英國和日本的君主立憲制為例,試圖證明資產(chǎn)階級和封建階級以妥協(xié)方式實(shí)現(xiàn)了和平過渡,但問題在于這一過程中不僅依然存在暴力,而且暴力還起著決定性作用。從1640年到1689年,英國資產(chǎn)階級和封建貴族爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)、查理一世被送上斷頭臺、克倫威爾死后查理二世復(fù)辟、最后通過宮廷政變才最終確立了資產(chǎn)階級統(tǒng)治。英國封建貴族不是理智地自愿退出歷史舞臺的,他們的妥協(xié)是資產(chǎn)階級在戰(zhàn)場上取得勝利的前提下,在資產(chǎn)階級掌握革命暴力的威懾下達(dá)成的。日本的明治維新也是如此,尊王攘夷運(yùn)動(dòng)因受到幕府軍隊(duì)和西方列強(qiáng)的聯(lián)合暴力鎮(zhèn)壓而失敗,此后經(jīng)過數(shù)年的倒幕斗爭,伴隨著一系列戰(zhàn)爭才推翻了封建幕府統(tǒng)治。同時(shí)必須指出,這兩個(gè)國家資產(chǎn)階級和封建貴族的妥協(xié)式革命,并不是什么值得效仿和稱贊的光輝范例,正是由于這種妥協(xié),他們的民主革命不徹底,保留了大量的封建殘余,必將為其今后社會(huì)的發(fā)展留下阻礙,這并不是先進(jìn)的特征,反而是一種缺陷、畸形和遺憾。縱觀世界各國的資產(chǎn)階級革命,絕大多數(shù)都是通過暴力完成的,即使少數(shù)幾個(gè)國家最終采取了妥協(xié)的形式,但無一例外,也都是以暴力為基礎(chǔ)的。一個(gè)剝削階級取代另一個(gè)剝削階級的革命尚且如此,更何況推翻一切剝削階級的無產(chǎn)階級革命呢?暴力革命是無產(chǎn)階級革命的一般規(guī)律和基本原則。這條規(guī)律或原則所蘊(yùn)含的道理很簡單:自原始社會(huì)解體以來的人類歷史都是階級斗爭的歷史,統(tǒng)治階級不會(huì)自愿地主動(dòng)地放棄自己的統(tǒng)治,只有用革命的暴力反抗反革命的暴力,才能推翻反動(dòng)階級的統(tǒng)治,建立本階級的政權(quán)。正如毛澤東所說的:“凡是反動(dòng)的東西,你不打,他就不倒。這也和掃地一樣,掃帚不到,灰塵照例不會(huì)自己跑掉。”[19] 人類歷史上歷次革命的經(jīng)驗(yàn)都證實(shí)了這一點(diǎn),無論是封建地主階級推翻奴隸主階級的革命,還是資產(chǎn)階級推翻封建地主階級的革命,當(dāng)然也包括無產(chǎn)階級推翻資產(chǎn)階級的革命,古今中外概莫能外。因此,無產(chǎn)階級革命要想取得勝利,必須堅(jiān)持暴力革命原則,這是一條為無數(shù)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)證明了的鐵律。當(dāng)然,在革命力量占據(jù)絕對優(yōu)勢的情況下,不排除也有和平取得政權(quán)的可能,但這往往要以暴力革命的勝利成果作為前提和基礎(chǔ)。列寧曾指出:“沒有實(shí)力作后盾,‘要求’是可笑的”[20],中國革命的經(jīng)驗(yàn)充分證實(shí)了這一點(diǎn)。歷史上,中國共產(chǎn)黨人就曾因?yàn)闆]有建立起自己獨(dú)立領(lǐng)導(dǎo)的武裝力量而遭到了國民黨反動(dòng)派的大屠殺。此后,在抗日戰(zhàn)爭時(shí)期,我們黨堅(jiān)持統(tǒng)一戰(zhàn)線中的獨(dú)立自主,牢牢掌握對武裝力量的領(lǐng)導(dǎo)權(quán),才不斷發(fā)展壯大。在蔣介石悍然發(fā)動(dòng)內(nèi)戰(zhàn),向黨和人民再次舉起屠刀之時(shí),我們黨已不再是赤手空拳、任人宰割了,而是有了一支英勇的人民解放軍,僅用三年多的時(shí)間,就徹底打敗了國民黨反動(dòng)派,建立了新中國。也正是在強(qiáng)大的革命力量面前,黨對民族資產(chǎn)階級的改造才得以和平進(jìn)行。如果我們不堅(jiān)持革命權(quán),自身沒有力量,就既不可能推翻官僚資產(chǎn)階級的罪惡統(tǒng)治,也不可能威懾民族資產(chǎn)階級接受和平改造,這深刻印證了恩格斯不放棄革命權(quán)思想的真理性。同時(shí),我們并不否認(rèn),將來一旦世界上大多數(shù)國家取得了社會(huì)主義革命的勝利,一些國家的資產(chǎn)階級有可能會(huì)在強(qiáng)大的無產(chǎn)階級國際力量的包圍下被迫放棄政權(quán),接受和平改造,但這種特殊性并不違背暴力革命的一般規(guī)律,反而以此為前提和基礎(chǔ)。暴力革命與和平過渡既不是完全對立的,也不是地位等同的。其中,暴力革命起著根本性和決定性作用,和平過渡只有在暴力革命的基礎(chǔ)上才有可能。當(dāng)然,肯定暴力革命的一般規(guī)律性絕不意味著在任何情況下都不加分析地使用暴力。無產(chǎn)階級革命需要具備相應(yīng)的主客觀條件,在客觀形勢還不成熟的情況下,盲目舉行武裝起義只會(huì)危害無產(chǎn)階級的革命事業(yè)和延緩革命的勝利。在這種“二十年等于一天”的時(shí)期,應(yīng)當(dāng)利用普選權(quán)等一切斗爭方式,深入到議會(huì)、工會(huì)、合作社等一切合法組織,宣傳、教育、啟發(fā)群眾,提高他們的組織和覺悟程度,不斷積蓄和壯大無產(chǎn)階級的力量,使之能在“一天等于二十年”的“決戰(zhàn)”之日到來時(shí)承擔(dān)起偉大的歷史使命。恩格斯多次強(qiáng)調(diào)準(zhǔn)備“決戰(zhàn)”的思想,就是說,僅靠議會(huì)斗爭不能最終解決問題,“決戰(zhàn)”只能靠暴力革命。總之,恩格斯充分肯定了合法斗爭在政治消沉?xí)r代發(fā)展先進(jìn)階級的意識和力量的重要意義,但并不奢望通過這種斗爭方式就能取得政權(quán),更沒有因此動(dòng)搖和否定暴力革命是無產(chǎn)階級奪取政權(quán)的一般規(guī)律。[1]馬克思恩格斯文集(第10卷)[M].北京:人民出版社,2009.[2]馬克思恩格斯文集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2009.[3]馬克思恩格斯文集(第1卷)[M].北京:人民出版社,2009.[4]馬克思恩格斯文集(第5卷)[M].北京:人民出版社,2009.[5]馬克思恩格斯全集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2002:411.[6]馬克思恩格斯全集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1957:548.[7]馬克思恩格斯文集(第4卷)[M].北京:人民出版社,2009.[8]馬克思恩格斯文集(第3卷)[M].北京:人民出版社,2009. [9]馬克思恩格斯全集(第25卷)[M].北京:人民出版社,2001.[10]列寧全集(第2卷)[M].北京:人民出版社,2017:1.[11]馬克思恩格斯全集(第36卷)[M].北京:人民出版社,1975:400.[12]馬克思恩格斯全集(第37卷)[M].北京:人民出版社,1971:359.[13]列寧全集(第26卷)[M].北京:人民出版社,2017:82.[14]王沖.正確理解恩格斯晚年革命策略思想[J].理論月刊,2007(12):32.[15]孫代堯.從暴力革命到“和平過渡”——馬克思恩格斯革命策略思想演進(jìn)之探討[J].武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(人文科學(xué)版),2007(6):750.[16]張新.恩格斯晚年策略思想再研究[J].當(dāng)代世界與社會(huì)主義,2015(5):13-14.[17]馬克思恩格斯全集(第18卷)[M].北京:人民出版社,1964.[18]馬克思恩格斯全集(第38卷)[M].北京:人民出版社,1972.[19]毛澤東選集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1991:1131.[20]列寧全集(第32卷)[M].北京:人民出版社,2017:91.(作者:王傳利,清華大學(xué)馬克思主義學(xué)院教授、博士、博士生導(dǎo)師;朱思遠(yuǎn),博士研究生。來源:昆侖策網(wǎng)【授權(quán)】,原刊于《高校馬克思主義理論研究》2024年第3期)

【昆侖策研究院】微信公眾號 遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會(huì)、對公眾負(fù)責(zé),講真話、講實(shí)話的信條,追崇研究價(jià)值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實(shí)情、獻(xiàn)明策,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。更多文章請看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

相關(guān)文章