1941年,傅連暲(右起)、陳云、李克農、李冰、王稼祥等在延安

現在的年輕人估計都不知道邊幣和法幣是什么東西了,但這里面有一段故事還是比較有意思的,也算是三四十年代的一場金融戰吧,延安所管區域和國統區兩個陣營的貨幣戰爭,國統區不但輸給了延安,還輸給了英美,法幣變成了金圓券,最后變成了紙。

延安這邊沒有學歷意義上的所謂高端人才,派出的是陳云來抓經濟,他很早就參加革命,文化程度相當于現在的高一年級,他手下的人要么是初中生,要么也就認識幾個字。但國統區就不同了,清一色的高手,都是哈佛、耶魯回來的,在華爾街都是談笑風生的那種,但最后卻給他們玩崩盤了。

毛主席事后都感嘆道:“經濟學教授不能解釋邊幣和法幣。”通過國統區的教訓,他說:“從鴉片戰爭到現在,已經一百年了,還沒有一本合乎中國經濟發展的實際的、真正科學的經濟理論書”。

什么是邊幣?邊幣是抗日戰爭時期在陜甘寧邊區、晉察冀邊區、豫鄂邊區發行的貨幣。法幣是1935年11月4日至1948年8月19日全國流通貨幣的名稱。這兩種貨幣真正的開始挑明了的斗爭要從“皖南事變”之后開始的。

一開始所有地方用的都是法幣,包括陜甘寧地區。但是后來國統區在貨幣上做文章,想從經濟上扼殺延安的勢力,就搞一些通貨膨脹的做法,陜甘寧地區用勞動換來的法幣,置換自己所需物資就變少了,這個時候,毛主席提出了“金融的獨立自主是重要的前提”,決定發行邊幣。

關于對貨幣的認識,往往高深的知識其實是樸素的,毛主席其實也沒學過經濟學,但是他能在實踐中總結,他說,“目前我們邊區的問題其實不是金融問題,而是要搞經濟發展,我們的邊幣,老百姓要接受,要愿意使用,它必須能夠買到實實在在的東西,而且還要對應得的上他的勞動付出。”

于是邊區大力發展經濟建設,還開了貿易商店,這奠定了邊幣的發行基石。毛主席當時為何總是談貨幣和商品的關系呢,這可能也是看到了國統區的一些弊端吧,法幣一開始采用銀本位制,而美日英澳則是金本位制,后來洋人放棄了金本位制,想用貨幣貶值的辦法,打開其他國家市場,來傾銷自己的工業品。

美國后來又把貨幣和白銀掛鉤,目的就是讓中國這樣的銀本位國家能購買他的商品,1934年美國頒布了《白銀方案》,主要內容包括提高銀價、收購白銀、禁止白銀出口、白銀收歸國有等措施。銀價上漲之后,給銀本位的中國帶來沉重的打擊,在華銀行紛紛在國內收購銀元運往紐約和倫敦套利,導致中國白銀大量外流。

這導致了一個什么問題,法幣發行的基石就沒了啊,老蔣用外交途徑要求美國“不要再購買世界生銀”。不過人家不搭理他。后來英國派專家來解決問題了,就是搞幣值改革,讓法幣放棄銀本位,中國采取英鎊作為其幣制的基礎,英國提供貸款援助。整個文本幾百頁紙,誰看誰迷糊,我就不寫具體了。

那個時候美國、日本、英國都在搶中國市場,紛紛都想把中國的金融納入自己的貨幣體系,孔祥熙本著“誰能對中國貨幣改革提供貸款,中國的貨幣就釘住誰”的原則,使得美國再也按捺不住以往的沉默,立即停止購買白銀了,英國倫敦的白銀大跌,中國白銀無法出售,不能繼續換取英鎊作為外匯準備金。這時,美國遞出橄欖枝,替代英國給中國經濟貸款,雙方簽訂了《中美白銀協定》。

整個過程是不是聽了云里霧里的?犯迷糊就對了,西方經濟學一向如此,直到今天還是這樣,把簡單的事情搞的非常復雜,比如在期貨市場上,你投了很多錢進去,不但一件商品沒買到,還倒欠人家很多錢。平頭老百姓肯定認為這是天方夜譚,但是哈佛、耶魯這些高材生卻認為這是金融學,你們不懂,你得來學!

但是在延安那地方,發行邊幣之后,毛主席只有兩個指示,一是全力以赴發展生產,因為紙幣,本身不具備價值,維持它價值的是工農業生產。當時也有人說,紙幣的價值在于國家信用,毛主席卻對法幣擔憂,雖然國統區代表當時的政府,若是用信用發幣,也需要信用兌現的啊,一旦貨幣買不到東西,不管是誰發的,那就不存在價值啊。

另外一個指示是邊幣必須穩定,當時的陜甘寧邊區這一帶,邊幣和法幣都是同時使用的,由于法幣都是一群高材生搞的,對底下的社會生產并不熟悉,都是盯著美元印的,造成了通貨膨脹,在1941年的時候,連帶的邊幣也不值錢了。

按照華爾街的經濟手法,你讓我的貨幣貶值了,我強制給自己的貨幣升值來對付你不就完事了么!當時陳云說:“如果想通過給邊幣升值的辦法來維持邊區內物價的穩定,就會打了我們自己庫里的法幣。”

因為當時要采購國統區的商品,延安那邊必須要保證庫里有一定數量的法幣,因為陜甘寧之外的地方,老百姓根本不會認可你的邊幣。這個時候毛主席和陳云商議了,邊幣不能跟著法幣亂動。

當時的陜甘寧邊區、晉察冀邊區、豫鄂邊區的生產基本能夠自給自足了,毛主席果斷做出決策,一,將所有的法幣拿出去,在國統區換成物資回來;二,我們控制的地方,必須徹底杜絕法幣的流通,一概不認,不能讓空印的法幣買走我們的商品。

但對付已經起來的通貨膨脹怎么辦,是否要幣制改革?后來決定先保持穩定,給群眾發商品券,商品券換取物資,讓市場上的物價平穩下來,反正搞生產的目的就是為了解決群眾的吃穿住行的,亂發錢會影響貨幣穩定,那就直接發貨給群眾就得了,如果生產過剩了,老百姓卻買不起,那這個經濟學豈不是荒謬的?

在1937年,法幣發行總額是14億元,到1945年,法幣發行總額達到5千億元,老蔣是完全不看社會實際生產力了,完全靠僅剩的“臉面”來印幣了,結果所有邊區銀行都把法幣驅逐了出去。

法幣失去民間信用之后,后來的事我們知道了,那就是再一次改革,用金圓券代替法幣,這一次改革,和經濟學無關了,因為老蔣覺得自己鐵定要失敗了,華爾街高材生們這一次是屬于“設套”了,強制讓民間老百姓用黃金等貴金屬來兌換金圓券,最后讓民間老百姓的儲蓄直接化為烏有,他們自己跑小島上去了。

在1925-1926年,毛主席到湖南農村調研,看那里高利貸泛濫,就提出了要在金融上解放農民,做了兩個提案,一個是取締高利貸議案,一個是成立農民銀行議案,由政府的農民銀行貸款給農民。那時候毛主席算是兩邊的人,當時也算是老蔣的“員工”吧。但是蔣和經濟學家在高談闊論呢,從農村總結出來的問題,哪能入得了他的法眼呢!

毛主席認為,貨幣不過是商品的記賬工具,由此衍生出來的金融問題,也沒那么高深,完全是看你的立場,立場站在人民群眾這邊,解決任何問題都很簡單。蔣派兒子去上海搞金融改革,始終搞不成功,你宋、孔、陳三家的利益都不一致,有的是美國派,有的是英國派,最后改的不了了之。

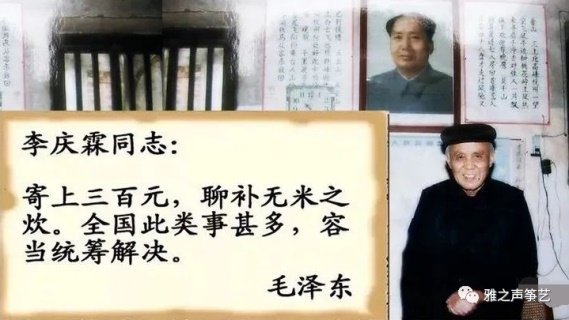

活到老、學到老的陳云

這句話戳中了本質,難怪當時的經濟學家十分納悶,為啥邊幣能把法幣趕走了呢,當時的力量懸殊很大,一個在地下,一個在天上,是怎么做到的呢,他們用書上的經濟學理論始終無法解釋。

文:周伯通;來源:蘭香灣微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞