進攻是快速消滅敵人的最有效手段,而進攻精神則是快速發展自己的最可貴思想。

無論是古代還是現代,具備進攻精神的軍隊始終能夠保持旺盛的活力和強盛的戰斗力,在國家政權結構中始終能夠占有舉足輕重的地位。單是從秦始皇陵兵馬俑坑中威武的地下軍陣,就可以體會到秦軍當年非凡的戰斗意志和濃厚的進攻精神。正是憑著這樣的意志和精神,秦軍得以氣吞山河,統一中國。秦軍在秦朝軍政體系中所發揮的作用以及所享有的地位,顯然是不言而喻的,以至于秦始皇在去世之后仍對他強大的軍隊念念不忘,執意用他們的塑像為其地下皇陵護衛,可見秦皇對秦軍的倚重與信賴。秦軍的光芒藏于地下兩千年,重見日月后,令世人嘆為觀止,難置一言。正是這樣的進攻精神,鍛造出如此強大的軍隊,形成極為堅強的國家機器和戰爭機器,因而開拓出中國歷史進程中的里程碑。

放眼兩漢,是中華民族開疆拓域,積極進取的重要時期。自漢初以來,漢朝統治層對匈奴實行和親政策,希圖犧牲局部利益來保全整體利益。在國力疲弱的國情下,這可以稱作是比較正確的生存政策。在經過一段時間的恢復和發展后,尤其是文景之治,使國力有了巨大的提升,新的對匈政策便呼之欲出了。漢武帝即位后,施政方式煥然一新,開始實行積極的國防政策,由被動防御轉變為積極進攻,由此開啟了為時長久的漢匈戰爭。漢匈戰爭中涌現出的漢朝雙璧——衛青,霍去病則是這一時期杰出的將領代表。不無例外,他們都信奉進攻思想,因此他們統率的軍隊也就在一定程度上具備了進攻精神,這樣,漢軍屢敗的頹勢得以扭轉,在之后的對匈戰爭中頻頻獲勝。漢軍所具備的強大進攻力,深受漢庭的贊賞,逐漸成為漢朝開疆拓域的支柱力量。其進攻精神的代代相傳,不僅成就了漢武盛世,更為之后的昭宣中興,光武中興提供了極為重要的精神支持,以至于到了漢末三國亂世,漢軍的戰斗力也是絲毫不遜于前代的。漢族之所以以漢為名,正是因為在進攻精神的鼓舞下,漢朝大步向前,高歌猛進,使全民族呈現出空前的團結與凝聚,形成強烈的認同與共鳴,久之則使一個朝代的名字成為了一個民族的名字。

衛青出擊匈奴。

進入中華民族帝制史上的盛年期,隋唐的進攻精神比之前代,亦毫不遜色,甚至還有了一定程度的升華,進攻精神轉變為進取精神,融入到民族性格之中。隋唐的影響力不僅在空間上波及周邊,更在時間上影響后世,中國的天下型社會形態在此時已經有所萌芽,對外的深度交往更塑造出民族積極進取的精神風貌。隋唐的對外戰爭有其歷史特色,然而無一例外,農耕文明始終面臨著游牧民族的威脅,正如漢與匈奴,這一時期表現為唐與突厥。在唐與突厥的長期角逐中,雙方多次拉鋸,也多次妥協,但唐對突厥的一貫方針是武力進攻,以攻為守,絲毫不向突厥示弱。最高統治層向唐軍輸入進攻思想,具備進攻精神的唐軍對勝利抱有樂觀態度,即使有時遭遇挫折,也敢于整裝再戰。但安史之亂的突然爆發打破了這一良性循環,使唐軍進入到了倒退期,唐的國防政策也由進攻變為防守,唐軍的精神支柱由此崩塌,從此一蹶不振,在對外戰爭中始終不占優勢,失去了往日的精神風貌。失去軍事支柱和進攻精神的唐朝江山就這樣江河日下,一片凄然,伴著后世人的聲聲嘆息,盛唐就這樣凋零而去。

進攻精神遭到泯滅的宋朝,其獨特的國運曾被歷史學家們廣泛分析。一方面經濟極強,一方面軍力極弱,一方面在與敵國較量中始終處于弱勢,一方面卻在強敵環飼的惡劣環境中生存數百年,這樣冰火兩重天的國運常另人們深感困惑。其實,這獨特國運的背后,正意味著宋朝拋棄進攻,注重防御的國防策略奏效。舉例來說,宋朝就好比一個身體功能健全卻體質較差的人,雖然小病不斷,但絕不會一病嗚呼,反而可以延年益壽。這樣即便在與外敵的對抗中處于下風,但基本上可以鞏固自身的現有政權和固定利益,維持國家的生存。但無論怎樣來講,缺乏進攻精神的宋朝,從建立政權開始就呈現出疲弱衰頹之勢,防御為主的國防政策,中重文輕武的治國方略,無不在摧殘著宋軍的進攻精神。失去了進攻精神,就無法建立強大的軍隊,失去強大軍隊庇護的宋朝子民,只好在敵軍馬刀之下倉皇度日,連宋朝皇室也要長期忍受莫大的凌辱。這樣,大一統的宋朝未能像強漢、盛唐一樣迎來盛世,正如含苞待放的美麗花朵,尚未綻放就在春風吹拂下默默枯萎了,不禁令人唏噓。

元朝疆域。

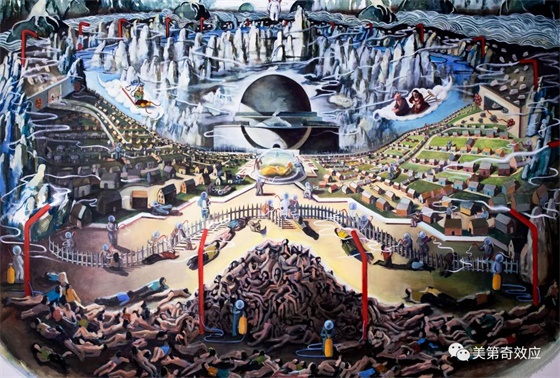

從成吉思汗起,蒙古帝國的戰爭機器就轟轟作響,一往無前,從亞洲到歐洲,從富庶之國到蠻荒之地,處處都留下蒙古戰馬疾馳的痕跡。這一時期是中國歷史上的大擴張時期,其規模和影響不僅遠遠超出前代,更令后來之人望塵莫及。一大批人物在此時涌現:木華黎、哲別、術赤、窩闊臺等等,書寫了波瀾壯闊的歷史畫卷。究其原因,正是進攻精神造就了這罕見的歷史輝煌。蒙古軍隊崇尚進攻精神,因而能夠最大限度的把握戰爭的主動權,將龜縮防御的敵人分割開來,化整為零,將其殲滅。在蒙古大軍縱橫歐亞時期,時刻受到進攻精神鼓舞的蒙古軍隊一往無前,沖垮一切抵抗之敵,盡情地掠奪財富,開疆拓域,這樣的景象令馬刀之下的西方人驚恐萬狀,信奉基督教的人們只好將蒙古軍隊稱為“上帝之鞭”,以此來撫慰自己破碎的靈魂。進攻精神建立起來的蒙古帝國,即便在百年之后便土崩瓦解,但是其富于傳奇的歷史依舊為人們傳唱不已,在人類歷史上揮就了濃墨重彩的一筆。

元軍騎兵。

明朝的誕生,迎合了漢人民眾對漢人統一政權的期待,繼漢、唐之后的第三個大一統的漢人政權由此建立。建國伊始,由南而北統一中國的明軍將士便以秋風掃落葉之勢,將成吉思汗的子孫趕出關外,形成猛虎在山,威加于敵之勢。由于經濟形態的差異,明朝可以供養一支強大的邊防軍,而蒙古則時常由于生活資料的缺乏而對明朝邊境進行襲擾掠奪,這使得明與蒙古經常拉鋸作戰。為了徹底解決北部的威脅,明成祖遷都北京,并對蒙古采取攻勢作戰,在極具進攻思想的皇帝親率下,明軍抓住時機,果斷出擊,極大的消滅了蒙古軍隊的有生力量,在力量的平衡中占有了絕對的優勢,使明蒙邊境恢復了久違的安寧。這強勢的皇帝更為后代統治者立下了“不和親,不陪款,不割地,不納貢,天子守國門,君王死社稷”的祖訓,以彰顯明帝國不容置疑的國威。進攻精神武裝的明軍之后也參加了眾多戰事,涌現出最早成建制的火器部隊,甚至出兵朝鮮,擊敗日本,敲碎了日本萌生已久的擴張野心。帝國的命運與帝國軍隊的命運緊密相連,伴隨著帝國的衰落,帝國軍隊也走到了末路。心懷家國的崇禎皇帝煤山自縊,以此顯示自己作為明朝最高負責人的不屈。成仁的皇帝已去,失去效忠對象的明軍也漸漸退出了歷史的舞臺。

從塞外而來的野蠻精悍的軍隊,成為了中華大地新的主人。他以破舊圖新的精神面貌而來,恐怕他也不會知道自己將以如何不堪的身份而去。自努爾哈赤建立后金政權以來,對明王朝采取的是一以貫之的攻勢作戰,因而在戰場上能夠靈活自如,掌握主動。在其進攻思想的驅使下,向明王朝發起一波又一波的沖擊,終于憑借吳三桂降清的歷史機遇,蜂擁入關,將大明的萬里河山盡收掌中。八旗兵在之后平三藩,收臺灣,內除叛亂,外捍主權,為康乾盛世的到來作出了不可磨滅的貢獻。盛世之下,清軍漸漸喪失了原來的進攻作風,再加上閉關鎖國,眼界深受限制,更加速了清軍的落后。隨著1840年的到來,清軍的命運同清帝國的命運一樣,陷入了無以名狀的沉淪。沒有精良武器裝備的清軍敗績連連,然而洋務運動中有了精良武器的清軍依舊敗績連連,因為他們早已喪失了進攻的思想和勝利的信念,他們的血液里不再傳承先祖的勇敢,盡是懦弱和膽怯。清軍的狀況可想而知,戰敗后改革,改革后再戰敗,復又改革,陷入了無法脫身的惡性循環。最終,伴隨著清王朝大廈的轟然倒塌,屈辱加身半個多世紀的清軍終于得到解脫,消失在歷史深處。

鴉片戰爭。

清政府的驟然垮臺,并沒有使艱難的國運得以終結,反而步入了更為混亂的時局,新舊軍閥并起,地方勢力崛興。在此時期崛起的新桂系尤為引人注目,在擊敗陸榮廷的舊桂系后,新派領導人李宗仁,白崇禧等成為桂系軍隊新的掌門人,開啟了桂系軍隊新的發展時期。由于李、白皆對進攻思想抱以不加質疑的信奉,再加上廣西自古以來的尚武之風,新桂系迅速崛起,在民國政治軍事的舞臺上占有了重要的一席。北伐戰爭時,桂系軍隊轉戰多地,屢立戰功,取得了與閻錫山的晉軍,馮玉祥的西北軍,蔣介石的中央軍并列的地位,實現了由軍事力量向政治力量的躍升。抗日戰爭中,即便在淞滬會戰的血肉磨坊中,為進攻精神所鼓舞的桂系士兵仍敢于沖出戰壕,向日軍發起反沖鋒,大大挫傷了日軍的戰斗力量。徐州會戰中的臺兒莊戰役所取得的豐碩戰果,正是桂系軍隊的杰出作品。解放戰爭中,盡管桂系開始走下坡路,但在國民黨內部的力量卻愈加增強,以致上演了“桂系逼宮”的好戲。作為對手的共產黨杰出將領粟裕在作戰會議上也曾確立先打國民黨雜牌軍,后打桂系和中央軍的作戰方針,并稱桂系軍隊雖然裝備并不算強,但絕對是難啃的骨頭,這足以窺見桂系軍隊在對手心目中的分量。盡管桂系軍隊能征善戰,但局限于其本身的軍隊性質,依舊被歷史所淘汰。廣西狼兵雄于天下,卻在桂系軍隊覆滅后久久被人們所銘記。

自從人民軍隊以新型武裝力量的身份登上歷史舞臺以來,還從未在回應人民期待的問題上有所欠缺。人民軍隊從誕生之日起,就以極為強烈的使命感來鼓舞自己從而得以克服種種困難,以一往無前的豪邁氣概迎接一個又一個勝利的到來。在毛主席的領導下,無論是在土地革命時期、抗日戰爭時期抑或解放戰爭時期,人民軍隊都能以極為靈活多變的戰法來適應戰爭形態,并在戰爭過程中發展自己,消滅敵人,呈現出一派勃勃生機。以解放戰爭為例,解放軍前期采取守勢,避開敵人的鋒芒,后期則采取攻勢,消滅敵人的力量。戰略反攻時期,受到進攻精神鼓舞的解放軍以秋風掃落葉之勢迅速向全國各地進發,彭德懷的西北野戰軍打下蘭州,挺進新疆,解放西北;劉伯承、鄧小平的中原野戰軍挺進大別山,渡過長江,進軍西南,穩固青藏;林彪的東北野戰軍連打遼沈、平津兩役,后猛撲向南,兵鋒直指海南;粟裕的華東野戰軍鏖戰淮海,拿下南京,開進福建,形成武力解放臺灣的戰場態勢。勇猛進攻的解放軍使國民黨軍意志徹底崩潰,失去軍事力量庇護的國民黨政權搖搖欲墜,亡命臺灣。可以說,新中國的成立是靠進攻得來的,而非是靠談判協商得來的,那時期進攻精神所激發起的力量和價值,至今仍為人們所津津樂道。

新中國成立伊始,就面臨著是否要與世界第一軍事強國——美國發生直接軍事較量的難題,在經過多方權衡之后,中國人民志愿軍最終開赴朝鮮戰場。志愿軍入朝第一仗,就遏制住了“聯合國軍”的凌厲攻勢,將戰場主動權的天平做出了新的平衡。盡管有后勤保障等始終難以得到有效解決的問題存在,志愿軍仍然能以頑強的意志將“聯合國軍”掃至三八線附近,為朝鮮戰爭的結束奠定了基礎。這些曾浴血解放戰場的英雄部隊,在朝鮮戰場以他們堅韌不拔的毅力、視死如歸的氣概再次擊垮了敵人勝利的信念,使坦率地接受失敗成為擁有強大火力和高速機動力的美軍與中國軍隊交戰后的常態。時至今日,仍有不良用心的人認為那時的戰斗英雄邱少云的事跡違反人類生理學原理,這恰恰反映了那時志愿軍所飽含的戰斗意志是多么的令人不可思議。有著極高政治素養和敢打敢拼精神,并崇尚進攻的志愿軍,煥發出使敵人無比慨嘆又無比畏懼的戰斗力,披荊斬棘,一往無前,在朝鮮戰場打出了國威、軍威,使新中國的國際地位陡然提升。志愿軍在朝鮮戰場打拼而來的政治遺產,至今都令我們受益,這些最可愛的人永遠令人懷念。

新中國的戰略壓力從誕生之日起就從未放松過,先是受到以美國為首的西方國家的圍堵與封鎖,后來又受到蘇聯在北部邊境陳兵百萬的巨大壓力,意識形態斗爭,國家利益斗爭等各種壓力與斗爭彼此交織,這樣復雜的戰略環境加快了積極防御戰略政策的出臺。在朝鮮戰爭之后的歲月里,又先后爆發了中印邊境戰爭、中蘇珍寶島之戰、對越自衛反擊戰等局部戰爭或沖突,但無一例外,中國都是勝利者,這充分論證了積極防御政策的正確性。毛澤東時代便已出臺的積極防御政策至今仍然閃耀著智慧的光芒,顯示出勃勃的生機。究其原因,是因為積極防御并不是單純地等著敵人進攻,我方再進行防御,而是在敵人有了進攻我國的試探性行動之后立即向敵人發起進攻,殲滅敵人,其本質是進攻性的,是以進攻來達到防御的目的。這一政策契合人民軍隊的戰爭傳統,體現著正義精神與原則意識,有效融入了人民軍隊在長期歷史發展過程中鍛打出來的進攻精神,其對于鞏固中國國防的效用顯而易見。這樣正確的國防政策,為中國近幾十年的快速發展提供了有力支撐,是斷然不可輕易放棄的。

進入新的歷史時期,國際格局和國際體系正在發生深刻調整,全球治理體系正在發生深刻變革,國際力量對比正在發生近代以來最具革命性的變化。面對這樣前所未有的大變局,無論我們以何種姿態來回應,恐怕都將要創造歷史。世界軍事變革的大潮滾滾向前,中國不能無動于衷!破除沿襲蘇聯的大陸軍軍區體制,走向新的力量聯合,是先進軍事科學理論實踐的必然趨勢!中國經過半個多世紀的發展,舊貌換新顏,國家利益的側重點也由生存利益更多地體現為發展利益,由國內利益延伸為國外利益。尤其是“一帶一路”戰略的出臺,更是將國家的利益拓展到了更為廣闊的范圍,今后,我國國防的外向型特征更加顯著,國防戰略為國家戰略服務的本質得到了更加充分的體現,反介入能力明顯增強。相信在不久的將來,我國就能實現背靠西北,面向東南的戰略態勢,從而使亞太的戰略疆域得到重新的劃分,使我國在亞太乃至世界與強國的博弈中占據更大的優勢。進攻精神在此時升華為進取精神,煥發出強大的東方力量,使我國在政治、經濟、科技、文化種種領域突飛猛進,所取得的成果令西方世界驚嘆不已。

把酒祝東風,且共從容。獨具中國特色的進攻精神歷久彌新,必將在強國夢、強軍夢的偉大征程中釋放出催人奮進的精神力量,我們期待勝利的一天,我們期待成功的一天,我們期待復興的一天!

(作者系90后,湖南省中南大學16級國防生;來源:昆侖策網,根據授權編發)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞