【作者按】2015年8月底9月初,我夫婦隨團走進大巴爾干10國,這的確是一趟情結大于歷史、情感大于風景的旅行。我們走過原南斯拉夫解體成的斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、黑山、馬其頓和塞爾維亞六國,又來到阿爾巴尼亞、保加利亞、羅馬尼亞和匈牙利,看“顏色革命”后的東歐,似乎是民主了,但話語權沒了,工業沒了,他們靠著歐盟的保護存活,食別人的牙燴,在大國的夾縫中生存,看列強的顏色行事,再沒有歐洲的明燈,也沒有鐵托那樣的鐵漢,心中之痛,無以言表。

旅途中正值我國“9.3”大閱兵,現代通訊手段讓我們身處異國也看到祖國的強大、軍隊的威武,觸景生情,感慨萬千。國家不能分裂,落后就要挨打。理論自信、制度自信不是空話,愛我們的國家、愛我們的制度是我們此行的最深感受!

以下是我們2015年9月7日在羅馬尼亞首都布加勒斯特的游記。

20150907 周一 大特爾諾沃200km布加勒斯特 多云 25°c20150908 周二 布加勒斯特130km錫納亞 晴 25°c渡過多瑙河,2個小時奔波,從保加利亞大特爾諾沃來到久聞大名的羅馬尼亞首都布加勒斯特。布加勒斯特是一座歷史悠久的古城,見諸于歷史文獻已有500多年。早在1459年羅馬尼亞大公國時期,布加勒斯特就是一座要塞。羅馬尼亞民族于1477年戰勝了土耳其人的侵略,將登博維察河畔的這個城堡命名為布加勒斯特,即“歡樂之城”。1659年,布加勒斯特成為瓦拉幾亞公國的首府,1859年,瓦拉幾亞和摩爾達維亞兩公國合并建立國家——羅馬尼亞,布加勒斯特于1862 年起成為其首都。1878年羅馬尼亞獨立后,首都的經濟得到迅速發展。第一次世界大戰后,布加勒斯特已成為一個重要的經濟、政治和文化中心。1921年,羅馬尼亞共產黨在首都正式成立。1944年蘇聯紅軍進入羅馬尼亞,同年8月23日,在羅共領導下,羅馬尼亞人民在布加勒斯特打響了反抗德國法西斯武裝斗爭的第一槍,此后,這一天成為羅馬尼亞的解放日。1945年3月6日,羅成立聯合政府。1947年12月30日,成立羅馬尼亞人民共和國。1955年加入華約組織。1965年,通過了新憲法改國名為羅馬尼亞社會主義共和國。1989年12月25日,齊奧塞斯庫政權被推翻,羅馬尼亞救國陣線委員會接管國家一切權力,28日易國名為羅馬尼亞,定國慶日為12月1日。2004年3月29日,羅馬尼亞加入北約。2007年1月1日加入歐盟。來到布加勒斯特,自是瀏覽那些新老建筑。可無論是地陪的嘴里,還是我的腦子里,卻都總是盤旋著1989年發生的那場幾乎突然間便推翻了共產黨政權的所謂“羅馬尼亞革命”。讓我們重新回顧那風暴突發顛倒乾坤的1989年12月那幾天吧!1989年12月16日,羅馬尼亞邊境城市蒂米什瓦拉發生警察與當地居民的激烈沖突,雙方都使用了武器,造成數人傷亡。在當時,總統齊奧塞斯庫絕對不會想到這事態會發展成什么結果。12月18日,他照常飛往伊朗進行為期3天的國事訪問。12月20日一個可怕的消息在羅馬尼亞不脛而走,說保安部隊在蒂米什瓦拉實施“大屠殺”,幾千人喪生,上萬人被捕或失蹤。當晚,齊奧塞斯庫從德黑蘭剛一回國,立即到電視臺發表講話,嚴厲斥責蒂米什瓦拉動亂是“帝國主義和復仇主義集團以及外國間諜機構組織的”,是企圖“阻止社會主義發展,使國家倒退到外國統治下。”

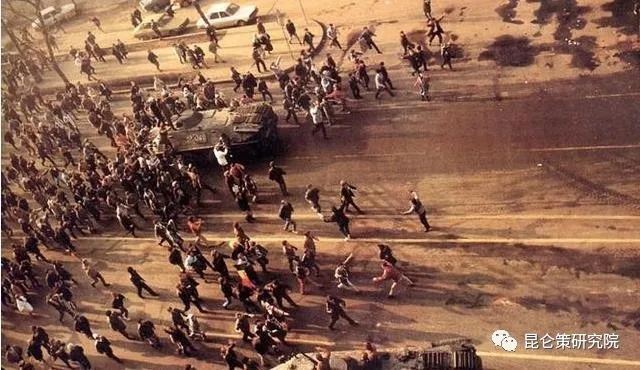

【由羅官方組織的10萬人和平集會瞬間演變成反齊奧塞斯庫的大規模示威游行。】

12月21日,在布加勒斯特羅共總部前的廣場舉行10萬人大會,齊奧塞斯庫在集會上講話,譴責蒂米什瓦拉事件,呼吁全國保持穩定。就在演講過程中后排有人點燃爆竹,造成現場混亂。同時現場出現喇叭大聲聲稱“保安部門正在向人群射擊,‘革命’已經開始!”。在一些大學生和部分市民的參與下,集會轉變為一場反對齊奧塞斯庫的抗議示威。一場“革命”就這樣在齊奧塞斯庫的眼皮底下爆發。齊奧塞斯庫深感不妙,當日召見國防部長瓦西里·米利亞,要求動用軍隊鎮壓抗議民眾。但米利亞堅持“人民的軍隊為人民”,予以拒絕。第二天,12月22日,米利亞被發現死亡,羅馬尼亞國家電臺報道米利亞為“自殺”。此舉激怒了軍方,軍隊與齊奧塞斯庫決裂。當夜,軍隊與廣場上聚集的民眾一道,開始占領各政府機關。各地都出現了齊奧塞斯庫的保安部隊和反對齊奧塞斯庫的軍隊激烈交火的場面。與此同時,以伊利埃斯庫為首的羅馬尼亞“救國陣線”宣告成立,宣布解散齊奧塞斯庫的全部政權機構。緊接著,支持齊奧塞斯庫的保安部隊與反對他的軍隊和群眾在首都市區展開了激烈的巷戰。12月22日“起義者”占領了電臺和電視臺,宣告齊奧塞斯庫“下落不明”。此時齊奧塞斯庫還留在羅共中央辦公大樓里,街上激烈的槍炮聲響個不停,齊奧塞斯庫感到大勢已去,便和妻子埃列娜乘坐直升飛機從頂臺出走。這一切,都被已倒戈的羅馬尼亞國家電視臺向全世界播出。此時,羅馬尼亞領空已被封鎖,齊夫婦不得不在首都市郊一個小鎮上改乘汽車。到處都是罷工游行,在找了6個求救點都無果后,這昔日無限風光的總統夫婦被臨時挾持的司機交給了“革命者”。12月23日救國陣線宣布齊奧塞斯庫夫婦被逮捕。12月25日特別軍事法庭以屠殺罪、破壞政權罪、破壞公共財產罪、損壞國民經濟罪、在外國銀行存有10多億美元并企圖逃往國外(事后,事實證明在國外銀行存款這一罪名是無中生有)此五項罪名判處齊奧塞斯庫夫婦死刑,并立即在關押齊夫婦的一個兵營的廁所前空地上執行槍決。上刑場,齊奧塞斯庫大義凜然,夫人想說些什么,齊按著她的手說:“不要說了。”轉身對執行槍決的士兵說:“現在你們不知道發生的是什么,以后你們會明白的。”臨刑前,齊奧塞斯庫高呼:“自由和獨立的羅馬尼亞萬歲!”埃列娜唱起了《國際歌》。這時,持槍的士兵在行刑隊指揮官尚未趕到的情況下便開了槍。齊奧塞斯庫中彈后跪倒下,后腦勺撞在了廁所的墻上,死后仍睜著雙眼。齊奧塞斯庫夫人頭部中彈,顱骨開花,腦漿外溢。齊奧塞斯庫夫婦死后,為了杜絕“齊奧塞斯庫夫婦未死”一類流言,齊氏夫婦的尸體被公開。就此,羅馬尼亞共產黨政權正式倒臺。這場政治風暴,其勢頭之猛,風速之快,出乎眾人的意料。 其實,冷戰時期的羅馬尼亞社會主義共和國在一定程度上可以與蘇聯和其他東歐國家保持一定距離的自主外交,得益于羅馬尼亞的產油國地位,使其無需過分依賴蘇聯來獲得資源和外匯。想當初,羅馬尼亞也是與我國保持友好關系包括軍事外交的國家,齊奧塞斯庫還曾五次訪華。但進入1980年代,羅馬尼亞和其他東歐國家一樣,經濟陷于停滯,人民生活水平得不到提高。在此情況下國內反齊奧塞斯庫的動向日益高漲,1989年臨近一些國家先于羅馬尼亞的變革,無疑也給羅馬尼亞國內帶來了很大影響。毋庸置疑,這更是西方勢力在其中搗鬼,羅馬尼亞一直拒絕與美國合作,齊奧塞斯庫不肯加入美國所謂的民主化進程,這讓美國懷恨在心。美國編造了各種小道消息在羅馬尼亞國內傳播,這些消息無一不是齊奧塞斯庫的惡行,有的說他在國內四處建造奢華的行宮、齊奧塞斯庫家人們的居所都使用著純金做的水龍頭……

【齊奧塞斯庫住宅內景。據記者回憶:“那里唯一特別的就是房間寬敞,他使用的衛生潔具和家具都是羅馬尼亞生產的”。】

當然,齊奧塞斯庫政權倒臺后,當年那些示威者沖進齊奧塞斯庫的家中,沒有發現奢靡的家具,也沒有純金的水龍頭,只好拿出埃列娜的高跟鞋出來展覽。至于那筆最激起民憤的所謂巨額海外存款,直至今日,也沒人發現任何蹤影。12月革命紀念碑,是為紀念羅馬尼亞“1989年12月的革命”于1999年在革命廣場上所建立的。紀念碑頂部似鳥巢,居然說是羅馬尼亞地圖。看見這鳥巢下的紅色血跡嗎?象征那是一場流血的革命。

這張照片紀念碑后面的建筑是齊奧塞斯庫時期的黨中央辦公樓,1989年12月22日中午,齊奧塞斯庫夫婦就是從這座樓的樓頂登上直升飛機逃離現場的。

【原羅馬尼亞黨中央辦公樓后部】

1989年,東歐政治發生劇變,最終以蘇聯解體告終。在發生劇變的這些國家中,除前南斯拉夫外,羅馬尼亞是東歐劇變中唯一以流血形式完成的政權更替的國家。救國陣線取得了政權,對羅馬尼亞進行了民主化改革。救國陣線主要領導人伊利埃斯庫,原先是羅共中央書記處書記,因與齊奧塞斯庫意見不一,1971年被齊奧塞斯庫解職。1990年5月,羅馬尼亞舉行大選,救國陣線獲得勝利,隨后伊利埃斯庫當選為總統。雖救國陣線的很多領導人原來也出自共產黨,但其他東歐國家在顏色革命后原共產黨在議會或多或少還都能保留幾個席位,唯獨羅馬尼亞例外,共產黨被勒令解散。

【2011年1月26日,在羅馬尼亞布加勒斯特根恰公墓,羅馬尼亞民眾聚集在前總統齊奧塞斯庫夫婦的墓前,紀念齊奧塞斯庫誕辰93周年。】

盡管如此,仍有一些人以“羅馬尼亞社會主義工人黨”的名義在暗中活動。民主化并沒有馬上帶來羅馬尼亞經濟的好轉,處于向市場經濟轉型期,失業率上升,人民生活水平沒有提高,至今還會有人懷念齊奧塞斯庫時代或向其墓獻花。

革命廣場,漂亮的建筑是中央大學圖書館,建于十九世紀卡羅爾一世時期,由法國建筑師保羅設計。1989年12月羅馬尼亞劇變時火災被毀,燒掉了珍稀藏書50多萬冊和著名人物的書稿3700多份,后經修復改造后重新向社會開放。歐盟委員會駐布加勒斯特代表機構也設在此處。圖書館前的騎馬雕像是卡羅爾一世(Carol I,1839-1914),羅馬尼亞大公(1866-1881)和國王(1881-1914),普魯士王室旁系后裔。是羅馬尼亞開國之君,使羅馬尼亞脫離了奧斯曼帝國的君主。但思想很保守,由于出身原因在普法戰爭和一戰前都支持德國。他鼓勵發展工業和軍事,使羅馬尼亞的經濟快速增長。但是他長期忽視農民問題,導致了1888年和1907年農民起義,以及1905-1907年的工人運動。卡羅爾國王曾引進一批法國建筑師,使得布加勒斯特顯得富麗堂皇,被稱為“小巴黎”。穿過寬大的革命廣場(前羅共黨中央所在地)的勝利大道就是布加勒斯特的“香舍麗榭大道”。大道上有許多堅固而又美輪美奐的古建筑,感覺最美的是這希臘神廟一樣的音樂廳。雅典娜音樂廳(Romanian Athenaeum)是國家文化遺產的象征,高貴、美麗、奢華,由法國建筑師阿爾貝加勒馬(Albert Galleron)于1888年建造而成。它是羅馬尼亞國家交響樂團所在地,世界上許多重大音樂盛典經常在此舉行。康塔庫齊諾宮(Cantacuzino Palace)是位于勝利大街141號的一座法國巴洛克式風格建筑。此宮殿于1913年由貴族格里戈雷·康塔庫齊諾建造,其子去世后,作為宮殿所有者的兒媳與羅馬尼亞音樂家喬治·埃乃斯庫再婚,將其改為音樂博物館。現也是喬治·埃乃斯庫紀念館。全國軍人活動中心建于1911年,位于布加勒斯特勝利大街的中心位置。它是羅馬尼亞軍隊的中央文化機構,具有文化、教育、藝術、娛樂休息以及禮賓接待活動等多功能機構。CEC銀行總部,也就是國家儲蓄銀行。國家儲蓄銀行建于1864-1900年,是由亞歷山德魯·伊萬·庫扎親王下令建造。這座由玻璃和金屬制作的多個穹頂的宮殿美輪美奐,絕對的亮眼。雖然一百多年了,仍然無比堅固,沒做過大修,儲蓄銀行還在此營業。布加勒斯特還有個為慶祝一戰勝利而建、仿照法國巴黎的凱旋門,可惜我沒有拍下來。好了,現在我們來看最為布加勒斯特引以為豪的建筑物——大國民議會宮。大國民議會宮規劃建筑開始于1983年,建筑面積33萬平方米,地面主體建筑高84米,地上有12層,地下8層,耗資巨大,到1989年時已耗資20億美元。這個工程開始建設之時,正是羅馬尼亞經濟走下坡路的時候,巨額的外債,浮夸風盛行,老百姓怨聲載道,成了齊奧塞斯庫晚年干的最不得人心的一項工程。經過六年的建設,到1989年建成,齊奧賽斯庫僅在其中辦公一個月即被推翻。1989年12月共產黨政權剛剛被推翻之時,曾有人提議將整棟大樓一炸了之,以使齊奧塞斯庫想利用這一宏偉建筑為自己“樹碑立傳”的美夢徹底破滅。后來還是理智戰勝了沖動,宮殿得以保留下來。議會宮是羅馬尼亞人民勤勞和智慧的結晶,被老百姓認為是這個國家二十世紀中最偉大的建筑。宏偉宮殿的建筑設計和施工均由羅馬尼亞人自行完成,所用建材和家具多為羅本國生產。白色大理石,巨大的木門,晶瑩剔透的水晶吊燈,鮮艷的手織地毯,構成了一幅富麗堂皇的精美畫面。目前,議會宮是羅馬尼亞議會的辦公處,同時接待全世界旅游者的參觀訪問。次日,我們離開布加勒斯特,走在羅馬尼亞鄉間。天是那么藍,朵朵白云在天上飄舞,白云下面是遼闊的原野。

“說經濟,上世紀50年代羅與中國差不多,60年代羅發展快,生活水平大幅提高,60-80年代中國不如羅。1989年東歐劇變,親眼看見,到目前為止,這條自己選的路,很痛苦。”

“計劃經濟打亂,除電力、鐵路還沒完全,其他全部私有化了。城市高大上的少,發展要拿到歐盟的錢很不容易,30%都拿不到,因為達不到條件,自身能力不夠,更重要是思想意識達不到要求。1989年時有地鐵60公里,現在70公里,高速公路也才多修了500公里。工業,原來羅馬尼亞是鋼鐵國,有德國標準的家具聯合企業,木材利用率很高,現在都不行了。經濟大的方面,比如石油、煉油都被外國控制了。”

“羅馬尼亞自然環境好,風調雨順,很少災害,農作物主要是玉米和小麥。以前合作社,土地集體耕種,水澆地占40%。89年以后農業私有化,每家分10公頃土地。但很多都荒了,水澆地毀了,大型農業機械銹了,很多人將土地給別人種自己出去打工。人們到國外去打工,子女老人無人管。”

車上有一點時間,導游就還在說羅馬尼亞1989年的那場劇變以及現今狀況,口氣中充滿悲憤和哀怨……