每一個岔道上的被拯救者,都不應忘記另一條岔道上的被犧牲者。

01

這幾天,

我從來沒有在微博上,

密集見到這么多訃告。

02

因新冠死亡的,

有教授,

有專家,

有大師,

有院士,

有共和國英雄,

但更多的是,

叫不出名字的普通人。

03

現在看來,

奧密克戎的傷害性確實被低估了,

被專家低估了,

被我們低估了。

奧密克戎不是感冒、不是感冒、不是感冒。

04

我這么說,

并不是反對放開。

當下的中國,

除了放開,

其實已別無他路。

因為經濟矛盾及社會矛盾,

已接近崩潰的臨界點,

再不放開就要出大問題了。

05

關于政策,

社學會領域有一句名言:

政策只有次優解,沒有最優解。

這句話是什么意思?

就是任何一項政策的誕生,

它尋求的都不是對某個群體的最優解,

都不是對少數人的最優解,

而是對整個國家的最優解,

而是對整個社會的最優解。

也就是說,

世界上不可能存在對100%的人都友好的政策,

任何一項政策,

對一部分人非常友好,

必然就會對有一部分人非常不友好,

怎么辦?

對于一個國家的政府而言,

他只能選擇對多數人更友好的政策,

只能選擇對整個社會更有利的政策,

這就是所謂的“從大局出發”。

所以一項政策誕生后,

總有一部分人會成為“委屈者”,

總有一部分人會成為“犧牲者”,

這是無法避免的事情。

政策只有次優解,沒有最優解。

06

一項政策誕生后,

總有一部分人會成為“委屈者”和“犧牲者”,

這是無法避免的事情。

那是不是就可以說:

“這是必要的代價。”

“這是必要的犧牲。”

“這就是自然法則。”

“輪到了,就活該倒霉。”

“人各有命,富貴在天。”

當然不可以。

沒有任何人本來就是應該被委屈的,

沒有任何人本來就是應該被犧牲的。

他們被委屈、被犧牲,

只是為了整個社會的大局。

沒有他們的委屈和犧牲,

整個社會就不可能有穩定、進步、繁榮的大局。

所以,

越是政策的受益人群,

就越應該體恤政策的受損人群,

就越應該幫助政策的脆弱人群。

因為沒有他們的犧牲,

就不會我們的受益。

07

我為什么要說這件事情呢?

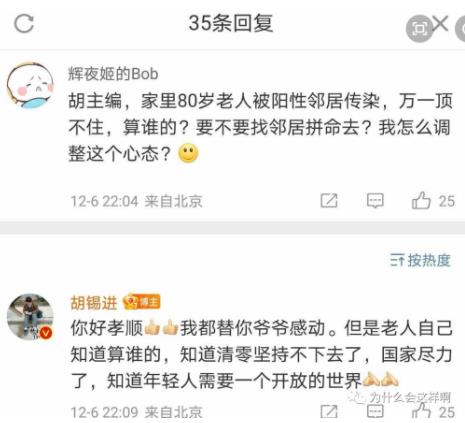

是因為當下很多人,

一點也不體恤疫情中的脆弱人群。

面對高齡老人和新冠亡者,

他們的嘴巴實在是太臭了:

“這是必要的犧牲。”

“這是必須要付出的代價。”

“活了那么久死了是喜喪啊。”

“這個年紀了,也該壽終正寢了。”

“反正他們都有基礎病。”

“本來他們也有基礎病,又多活了三年。”

“老人本來就有病,新冠只是加速了而已,早死晚死都是死。”

…………

08

這些話真的要把人氣死。

現在我最討厭一種人,

就是一個人因新冠死亡后,

他首先就去看就去問這個人:

“他有沒有基礎病?”

“哦,他有基礎病啊?”

有基礎病怎么了?

有基礎病就活該死嗎?

有基礎病就活該成為代價嗎?

就像作家霜葉所說的:

“‘有基礎病’這幾個字,

不是代表他就該死。

糖尿病一輩子治不好,

但一樣可以活到高壽。

高血壓是挺危險的,

但平時只要正常吃藥,

他一樣可以壽命久長。

甚至很多癌癥患者,

也能靠藥物維持長期生存。

年紀大了,

絕大多數人都有點基礎病,

但他們不是就該死。

別弄得一說有人得了新冠之后死了,

先看‘有基礎病’四個字就覺得人家活該。

你們過了60歲,

絕大部分也會有基礎病的。”

沒有誰天生就該成為那個代價。

09

一輛電車剎車失靈,

它的前方有兩條軌道,

一條軌道上有1000個人,

另一條軌道上有1個人。

根據道德的“最小傷害”原則,

岔道工為了拯救那1000個人,

而把電車扳向了那1個人。

這1個人就活該死亡嗎?

這1個人就活該成為代價嗎?

他做錯什么事情了?

并沒有。

他只是不幸地成了“少數人”而已。

對于這樣的“少數人”,

我們不僅不應該調侃,

不僅不應該嘲諷,

不僅不應該輕視,

還應該施以最大的共情、體恤和照顧,

因為沒有這樣的“少數人”的犧牲,

就沒有我們大部分人的得救。

每一個岔道上的被拯救者,

都不應忘記另一條岔道上的被犧牲者。

10

再往大了一點說:

我們共情、體恤和關照疫情中的脆弱人群,

其實也是共情、體恤和關照“以后的自己”。

因為任何一項政策的誕生,

都會有他的脆弱人群。

這次是他們成為了這個政策的脆弱人群,

下次我們就會成為另一個政策的脆弱人群。

這一次我們共情、體恤和關照他們,

下一次他們就會共情、體恤和關照我們。

一個國家一個社會之所以能繁榮昌盛,

就在于我們能夠互相共情、體恤和關照吧。

11

如何共情、體恤和關照放開中的脆弱人群?

1、不要過多地去搶藥囤藥;

2、不要娛樂化新冠病毒;

3、把病毒現在的傷害性真實地告訴老人;

4、輕癥別去醫院,避免醫療擠兌;

5、為己為人都要戴好口罩,這個世界不是只有年輕人,還有很多老幼病殘;

6、分享多余的藥品、抗原等物資;

7、在身體條件允許的情況下去獻血;

8、為脆弱群體多多發聲;

9、請給犧牲者最起碼的尊重;

…………

12

楊絳寫過一篇文章,

這篇文章叫做《老王》。

老王是一個蹬三輪車的苦力,

楊絳經常坐老王蹬的三輪車。

作為大知識分子,

楊絳和錢鍾書,

并沒有高高在上,

他倆一直都對老王很好。

但老王去世之后,

盡管自己以前對老王很好,

但不知道為什么,

楊絳每每想起老王,

就會覺得心上不安,

她一直搞不懂是什么原因。

終于有一天她想明白了,

“幾年過去了,我漸漸明白:

那是一個幸運的人對一個不幸者的愧怍。”

我們為何要共情、體恤和關照放開中的脆弱人群?

這是一個幸運的人對不幸者的愧怍。

作者:我是拾遺君;來源:拾遺微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞