遵義會議會址

導語:遵義會議是中國共產(chǎn)黨歷史上一次非常重要的會議,明確回答了紅軍戰(zhàn)略方面的是非問題,改變了中央的領導特別是軍事領導,結(jié)束了“左”傾教條主義錯誤在中央的統(tǒng)治。從此,中國共產(chǎn)黨在以毛澤東為代表的馬克思主義正確路線領導下,領導中國革命一步步走向勝利。但李德卻在《中國紀事》一書中,污蔑遵義會議是毛澤東“強迫”中央政治局召開的。作者在本文中以充足的論據(jù)論證了遵義會議召開的歷史必然性,駁斥了李德的不實之詞。

李德,原名奧托·布勞恩,德國人,是共產(chǎn)國際派駐中國的軍事顧問,1932年由蘇聯(lián)來到中國。1939年李德回到蘇聯(lián),后回東德。20世紀60年代,他開始在報刊上發(fā)表攻擊中國共產(chǎn)黨的反動文章,1973年出版了《中國紀事》一書。書中,李德極力歪曲中國革命的歷史實踐,對中國共產(chǎn)黨及毛澤東同志進行惡毒的攻擊和誹謗。他在書中第三節(jié)《長征路上(1934-1935)》會議遵義會議時,污蔑遵義會議是毛澤東“強迫中央委員會政治局召開”的。對這種不實言論,必須予以有力的駁斥。

李德與毛澤東政治立場、思想觀點等相左,所寫文字易帶有情緒化的內(nèi)容

1933年下半年,蔣介石發(fā)動對中央蘇區(qū)的第五次軍事“圍剿”。此時,中共中央的軍事指揮權(quán)由臨時中央負責人博古控制。博古并不懂軍事,在作戰(zhàn)上完全依賴李德指揮。他們放棄過去幾次反“圍剿”中行之有效的積極防御方針,提出“中國兩條道路的決戰(zhàn)”“御敵于國門之外”“不讓敵人蹂躪一寸蘇區(qū)”等一系列不切實際的方針。

毛澤東這時雖然已被排斥在黨和紅軍的領導崗位之外,只負責中央政府工作,但他始終關心著軍事問題。從一開始,他就不同意“兩個拳頭打人”和以后的“御敵于國門之外”的錯誤方針,“認為應該主動放棄黎川,‘誘敵深入’到建寧、泰寧地區(qū),集中紅軍主力,在運動中加以殲滅”。⑴ 李德不但拒絕了這一正確意見,反而在節(jié)節(jié)失利時,要追究戰(zhàn)場上一線指揮員的責任。

在李德的打壓和排擠下,毛澤東的正確主張沒有得到采納。毛澤東后來回憶說:“我們反對那一套過‘左’的政策。我們有一些馬克思主義,可是我們被孤立。我這個菩薩,過去還靈,后頭就不靈了。他們把我這個木菩薩浸到糞坑里,再拿出來,搞得臭得很。”⑵

長征開始前,李德等人向毛澤東封鎖了消息,并不打算帶他走。擔任李德俄文翻譯的伍修權(quán)會議說:“最初他們還打算連毛澤東同志也不帶走,當時已將他排斥出中央領導核心,被弄到于都去搞調(diào)查研究。后來,因為他是中華蘇維埃主席,在軍隊中享有很高威望,才被允許一起長征。”⑶ 長征開始后,在部隊軍事路線轉(zhuǎn)移問題上,毛澤東和李德又多次發(fā)生過意見相左的情況。

從毛澤東和李德的交往可以看出,由于政治立場、思想觀點等原因,李德對毛澤東一直存有成見。我們并不否認《中國紀事》一書中有不少詳實的史料,對開展研究有一定的參考價值。但作者難免將個人感情摻雜在敘述過程中,寫下不少攻擊、丑化、歪曲、污蔑毛澤東的內(nèi)容,這些內(nèi)容并不可信。因此,在閱讀該書時,一定要站在唯物史觀的角度,仔細甄別,認真分析。

毛主席題字

從遵義會議前毛澤東的處境來看,其不具有“強迫”中央政治局開會的條件

1932年10月寧都會議后,毛澤東被排擠出紅軍的領導崗位,無權(quán)參與重大問題的決策。這從遵義會議前召開的幾次會議可以看出。

1934年12月12日,中央部分領導在湘黔交界的通道縣城舉行緊急會議,討論紅軍行動方向問題。一開始,毛澤東未被邀請參會。后來,在“(朱)老總和周恩來的推動下,會議破例請毛澤東參加”。⑷ 會上,因為朱德和周恩來的支持,毛澤東提出的及時轉(zhuǎn)兵的正確意見才被采納。此后,在黎平會議、猴場會議中,也是由于周恩來、張聞天等人的支持,毛澤東的主張才能被采納。可以說,如果沒有朱德、周恩來等人的支持,且不說毛澤東連參會的資格都沒有,即便參會了,其意見也很難對黨和紅軍的重大決策產(chǎn)生影響。這種情況直到遵義會議后,確立了毛澤東在黨和紅軍的領導地位后才得以改變。可見,從寧都會議到遵義會議召開前,以毛澤東當時的身份和地位,根本沒有能力“強迫”中央政治局召開會議。

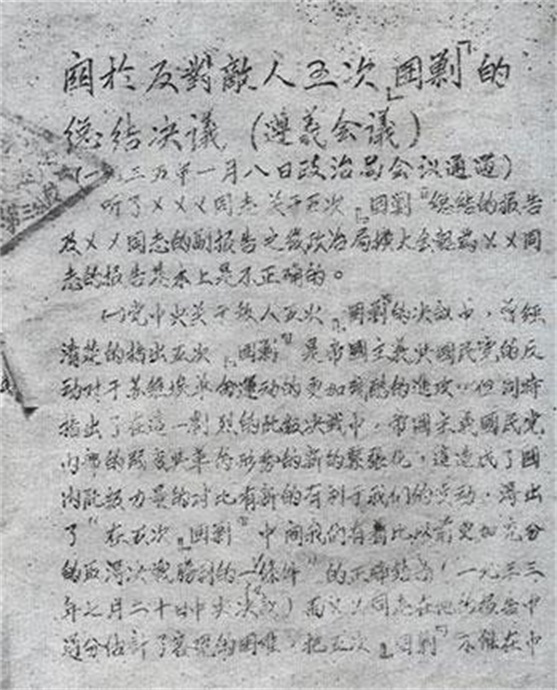

遵義會議決議

第五次反“圍剿”后,召開一次會議,徹底解決軍事路線問題是必然要求

與前四次反“圍剿”的巨大勝利相比,第五次反“圍剿”的嚴重失敗,使紅軍部隊中“明顯地滋長了懷疑不滿和積極要求改變領導的情緒”。長征初期軍事上的失利,特別是湘江戰(zhàn)役的慘敗,使這種不難情緒“達到了頂點”。⑸ 紅五軍團政治委員李卓然曾這樣會議當時的情形:“指戰(zhàn)員們怨聲載道,有的罵娘,責怪中央領導不力。”⑹ 在這種情況下,總結(jié)第五次反“圍剿”以來的教訓,徹底解決軍事路線問題,迫在眉睫。

遵義會議前,中共中央先后召開了通道、黎平、猴場等幾次重要會議,研究部隊轉(zhuǎn)移路線等問題。但由于當時軍情緊急,這幾次會議都未能從根本上總結(jié)第五次反“圍剿”失利的教訓。第五次反“圍剿”以來,特別是紅軍長征以來,關于軍事路線問題的爭論一直沒有停止。猴場會議后:“中央大部分領導人對于中央軍事指揮的 錯誤問題,基本上取得一致意見。在這種形勢下,召開一次政治局會議,總結(jié)經(jīng)驗教訓,糾正領導上的錯誤的條件已經(jīng)成熟。”⑺

1935年1月7日,中央紅軍占領遵義。在這里,部隊得到了近兩個星期的休整時間,有了一個相對穩(wěn)定的會議召開環(huán)境。經(jīng)過前幾次會議的準備和部隊思想的相對統(tǒng)一,召開一次會議,總結(jié)軍事問題,謀劃紅軍下一步的發(fā)展,是一件水到渠成的事。遵義會議就是在這樣的背景下召開的。可見,遵義會議的召開,不存在任何“強迫”,它是此前幾次會議后形成的“合力”,是“量變”到“質(zhì)變”的必然結(jié)果,是歷史的必然。

當時多位中共中央主要領導人對召開遵義會議持積極態(tài)度

決定在川黔邊區(qū)地區(qū)開辟新的根據(jù)地,是在黎平會議上集體決定的。這次會議通過的《中央政治局關于戰(zhàn)略方針之決定》指出:“最初應以遵義為中心之地區(qū),在不利的條件下應該轉(zhuǎn)移至遵義西北地區(qū)。”⑻ 在當時中共中央主要領導人中,許多人對召開遵義會議是持積極態(tài)度的。

進遵義前,“王稼祥最早提出了召開中央政治局擴大會議(即遵義會議)的倡議”。⑼ 周恩來、朱德、張聞天等人也積極支持王稼祥的意見。我們以周恩來為例,就可以看出當時中央主要領導人多么擁護召開遵義會議。1935年1月9日周恩來隨中央縱隊進駐遵義后,立即布置總部參謀人員打掃貴州軍閥柏輝章的住宅,指示總部工作人員“把樓上那間大房子打掃布置好,供開會用”,下午又“親自檢查一遍,表示滿意”。1月13日,周恩來親自發(fā)電報通知劉少奇、李卓然“十四日趕來參加將于十五日召開的政治局會議”。⑽ 周恩來是當時“三人團”的主要成員,他同意召開遵義會議,并積極籌備,完全是基于對黨和紅軍前途高度負責的態(tài)度。

此外,一些曾經(jīng)支持過“左”傾錯誤的領導人,也在血的事實面前逐漸改變了態(tài)度。這其中以博古最具有代表性。軍事上的慘敗讓博古非常難過,他“感到責任重大,可是又一籌莫展,痛心疾首”。通道會議上,博古雖然支持李德的方針,但毛澤東的詳細分析還是給他以極大的觸動,他同意對行軍路線作一些調(diào)整。黎平會議上,博古尊重黨的民主集中制,少數(shù)服從多數(shù),個人服從組織,為會議順利通過毛澤東的主張作出了貢獻,為遵義會議的召開打下了基礎。“應該說,博古作為中共中央主要負責人,他不同意,很難做出政治局的決定,或者說,不能及時作出改變戰(zhàn)略方針的決定”。⑾

除博古外,作為中央政治局六位委員之一的陳云對召開遵義會議的態(tài)度也是非常肯定的。陳云較長時期在“左”傾領導機關工作,在《中國紀事》一書中,李德將他列為“不支持”毛澤東的人之一。但即便這位在李德開來并不支持毛澤東的人,也“明確表示贊成張聞天提出的應召開中共中央政治局擴大會議的意見”。⑿ 遵義會議前,中共中央政治局召開過三次會議,陳云“已經(jīng)很了解了當時軍事指揮之錯誤,是贊成改變軍事和黨的領導的一個人”。⒀

“正是在此大勢所趨、人心所向的形勢下,再加上毛澤東、王稼祥同志做了大量的工作,召開遵義會議的條件已經(jīng)成熟。”⒁ 大量事實說明,當時中共中央主要領導人中,多位支持召開遵義會議不是因為毛澤東的“強迫”,而是基于對毛澤東一整套經(jīng)實踐檢驗是正確的軍事理論的肯定,是基于對毛澤東能力的高度信任。

遵義會議前及會議召開過程中,都充分發(fā)揚了民主

遵義會議是中國共產(chǎn)黨在同共產(chǎn)國際中斷聯(lián)系的情況下獨立自主地召開的,標志著中國共產(chǎn)黨在政治上開始走向成熟。這次會議是一次民主的大會。

客觀來說,遵義會議召開前,在軍事路線問題上,毛澤東的確做了大量說服工作,但這僅僅是以正確的主張說服人,并不存在任何“強迫”。張聞天稱:“長征出發(fā)后,我同毛澤東、王稼祥二同志住在一起。毛澤東同志開始對我們解釋反五次‘圍剿’中中央過去在軍事領導上的錯誤,我很快接受了他的意見,并且在政治局內(nèi)開始了反對李德、博古的斗爭,一直到遵義會議。”⒂ 周恩來后來也指出:“在爭論過程中,毛主席說服了中央許多同志,首先是得到王稼祥同志的支持,還有其他中央同志。”⒃ 除了注重通過民主的方法在中央領導同志中做思想工作,毛澤東還特別重視在一線指揮員中做思想動員工作。據(jù)時任紅五軍團政委的李卓然回憶,遵義會議前夕,他曾去看望毛澤東,表達了一線指戰(zhàn)員對李德瞎指揮的不滿,毛澤東鼓勵他“在會上講一講”。

會議開始后,“前后召開三四次,大家的意見發(fā)表得都比較充分。雖有尖銳的交鋒但沒有人身攻擊,雖有嚴厲的批評但沒有以勢壓人,就在作出《關于反對敵人五次‘圍剿’的總結(jié)的決議》后,仍然允許一些同志(如博古、凱豐等 — 引者注)保留意見”。⒄

由此可見,遵義會議是一次真正民主的會議,是一次真正團結(jié)的會議。這種民主,貫穿會議召開前后;這種團結(jié),不是一團和氣的無原則團結(jié),而是經(jīng)過明辨是非后黨內(nèi)思想達到統(tǒng)一的團結(jié)。正是由于毛澤東的大公無私、以理服人,其軍事路線主張才能爭取到絕大多數(shù)與會同志的贊同并通過,這絕非什么“強迫”,而是思想認識統(tǒng)一后形成的一種自覺行為。

注釋:

⑴⑵ 中共中央文獻研究室編:《毛澤東傳(一)》,中央文獻出版社2013年版,第322頁、第325-326頁。

⑶《伍修權(quán)同志回憶錄(之一)》,載《中共黨史資料》第一輯,第176頁。

⑷《康克清回憶錄》,解放軍出版社1993年版,第131頁。

⑸《紅軍長征·回憶史料》,解放軍出版社1990年版,第8-9頁。

⑹《遵義會議的光芒》,解放軍出版社1984年版,第25頁。

⑺《中國共產(chǎn)黨歷史(1921-1949)》第一卷(上冊),中共黨史出版社2002年版,第386頁。

⑻《中共中央文件選集》第十冊,中共中央黨校出版社1991年版,第442頁。

⑼⒂《遵義會議文獻》,人民出版社1985年版,第114頁,第79頁。

⑽《周恩來年譜(1898-1949)》修訂本,中央文獻出版社1998年版,第276頁。

⑾⒄《遵義會議研究論文選編》,中央文獻出版社2009年版,第206頁,第86頁。

⑿⒀《陳云年譜(1905-1995)》上卷,中央文獻出版社2005年版,第173頁,第173-174頁。

⒁ 伍修權(quán):《回憶與懷念》,中共中央黨校出版社1991年版,第120頁。

⒃《周恩來軍事文選》第四卷,人民出版社1997年版,第561-562頁。

(本文原載《炎黃春秋》2024年第2期,轉(zhuǎn)自紅色文化網(wǎng))

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

起訴書發(fā)布!起訴莫言,胡錫進說鬧劇,網(wǎng)友說正義,您怎么看?

起訴書發(fā)布!起訴莫言,胡錫進說鬧劇,網(wǎng)友說正義,您怎么看? 中共中央辦公廳印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨員網(wǎng)絡行為規(guī)定》

中共中央辦公廳印發(fā)《中國共產(chǎn)黨黨員網(wǎng)絡行為規(guī)定》 3年落馬14人!光大原董事長李曉鵬落馬背后,“河南幫”浮出水面

3年落馬14人!光大原董事長李曉鵬落馬背后,“河南幫”浮出水面

袁雍|提升基層治理法治化水平

袁雍|提升基層治理法治化水平 丁堡駿:必須改變西方經(jīng)濟學教學和學科建設的現(xiàn)行體制和格局

丁堡駿:必須改變西方經(jīng)濟學教學和學科建設的現(xiàn)行體制和格局 丁堡駿:必須改變西方經(jīng)濟學教學和學科建設的現(xiàn)行體制和格局

丁堡駿:必須改變西方經(jīng)濟學教學和學科建設的現(xiàn)行體制和格局? 社會調(diào)查 ?