近日,中國國家計算機病毒應急處理中心與360公司共同發布了《“黑客帝國”調查報告——美國中央情報局(CIA)》。報告披露,美國中情局長期以來在世界各地秘密實施“和平演變”和“顏色革命”,并點名2011年西亞北非國家“阿拉伯之春”、烏克蘭示威等,背后都是美國情治機構主導的典型案例。多年來,美國為維護霸權地位,在多地策動“顏色革命”,對別國進行滲透顛覆,甚至不惜動用武力,導致多國和地區至今政治動蕩、經濟凋敝、民生困苦。美國為何熱衷于策動“顏色革命”?“顏色革命”的本質究竟是什么?請看《人民論壇》獨家文章。

近年來,以“非暴力方式”實現政權更替的“顏色革命”越來越多。據統計,近三十年來,以所謂“非暴力革命”推翻的政權占政權垮臺總數的90%以上。美國則是策動“顏色革命”的最大幕后黑手。據統計,數十年來,美國中央情報局(CIA)至少推翻或試圖推翻超過50個他國合法政府(而中央情報局只承認其中的7起)。有人詳細列舉了二戰結束后美國謀求推翻的50多個外國政府名單,其中被美國推翻過的政府就有32個。還有統計表明,1946年—2000年期間,美國曾81次試圖對45個國家的選舉施加影響,借以實現政權更替。尤其是進入21世紀以來,美國更加熱衷于策動“顏色革命”。其中比較典型的就是發生在中亞和拉美的數場“顏色革命”。

格魯吉亞“玫瑰革命”(“玫瑰色革命”)。2003年11月2日,格魯吉亞議會大選結束后,以薩卡什維利為首的反對派指責謝瓦爾德納澤政府在選舉中“舞弊”,不承認大選結果,并發動民眾上街游行。薩卡什維利高舉象征“和平”的紅玫瑰,帶領支持者沖入議會大廳,要求時任總統謝瓦爾德納澤下臺。2003年11月23日,時任總統謝瓦爾德納澤正式宣布辭職,事后人們稱薩卡什維利為“玫瑰英雄”,該事件又被稱為“玫瑰革命”。在此期間,美國駐格魯吉亞使館專門設立“促進格魯吉亞民主辦公室”,用于指導這場“玫瑰革命”。

烏克蘭“栗子花革命”(“橙色革命”)。2004年10月31日,烏克蘭舉行總統選舉。持親西方立場的尤先科和時任總理亞努科維奇在首輪勝出。2004年11月21日,在第二輪總統選舉中,烏克蘭中央選舉委員會宣布亞努科維奇勝出,但反對派不認可選舉結果,并組織大規模抗議。西方國家也指責烏克蘭選舉不公。在巨大壓力下,烏克蘭被迫于2004年12月26日重新舉行總統選舉投票,尤先科獲勝并當選烏克蘭新總統。這就是烏克蘭的“栗子花革命”。資料表明,在烏克蘭選舉前兩個月,西方社會組織在當地舉行座談會,對學生領袖們進行教育培訓,并為其出謀劃策。這些年輕人后來成為“栗子花革命”的中堅力量。

吉爾吉斯斯坦“郁金香革命”(“檸檬色革命”)。2005年3月20日,吉爾吉斯斯坦南部爆發大規模游行和騷亂,示威者沖擊警察局,占領政府大樓,指責政府在議會選舉中舞弊,要求總統阿卡耶夫辭職。2005年3月24日,反對派闖進政府大樓,時任總統阿卡耶夫倉皇出逃。隨后,以巴基耶夫為首的反對派領導人迅速成立臨時政府,由巴基耶夫擔任代總統和總理。

烏克蘭第二次“顏色革命”。2013年11月,烏克蘭時任總統亞努科維奇拒絕與歐盟簽署貿易協定,引發親歐盟勢力示威抗議,國內沖突迅速升溫,最終于2014年2月迫使亞努科維奇政府下臺。這次烏克蘭危機暴露出的若干細節很值得警惕。一是反對派雇傭抗議者。據媒體報道,參加基輔抗議活動的許多抗議者,實際上是被人雇傭,其日收入按“工種”分三檔:扮演普通和平抗議者的30美元/日,充當人體盾牌的50美元/日,制造暴力沖突的100美元/日。換言之,烏克蘭民眾抗議活動本身就是人為煽動起來的。二是反對派雇傭狙擊手槍殺沖突雙方,有意激化矛盾。據俄羅斯媒體“今日俄羅斯”報道,被傳到網上的時任歐盟外交和安全政策高級代表凱瑟琳·阿什頓和時任愛沙尼亞外交部長烏爾馬斯·佩特在2014年2月25日的通話記錄顯示,烏克蘭反對派雇傭狙擊手,同時射擊警察和反對派抗議者。此次烏克蘭危機就是一場精心組織的“顏色革命”。

巴西“司法政變”(“議會政變”)。2016年8月31日,巴西議會以政府財政收支作假、未經議會允許非法授權貸款為由,將時任巴西總統羅塞夫強行罷免,由此結束了巴西勞工黨長達13年的統治。取而代之的特梅爾則主張經濟私有化、削弱政府開支、縮減公共福利等有利于大資本的政策。有分析稱,羅塞夫遭彈劾實則是一場內外勾結、精心組織的“顏色革命”。罷免羅塞夫總統,就是要鏟除由民眾選舉產生的“政治中間派”,由與境外金融和能源機構關系密切的大資本直接掌權,以方便外國資本控制戰略部門,允許國內外大資本控制整個經濟。巴西“議會政變”背后有美國中央情報局的身影。美國擔憂時任巴西總統羅塞夫支持創建新的國際金融體系,威脅美元霸權。

委內瑞拉未遂“顏色革命”。近年來,委內瑞拉推行獨立自主政策,成為美國策動“顏色革命”的重點對象。自2001年以來,美國就開始策動反對委內瑞拉時任總統查韋斯的行動。2002年4月,美國曾向委內瑞拉的“公民社會”提供數百萬美元,策動針對委內瑞拉時任總統查韋斯的政變。政變失敗后,美國國際開發署(USAID)在委內瑞拉首都加拉加斯設立“轉型倡議辦公室”,連同美國國家民主基金會(NED),投資1億美元用于破壞委內瑞拉政府,增強該國反對派力量。2012年以來,在奧巴馬政府的“對外行動預算”中,通過美國國際開發署向委內瑞拉反對派提供了500萬美元至600萬美元資金。在2013年和2014年的抗議活動中,美國為委內瑞拉反對派提供了1400萬美元資助。2017年以來,委內瑞拉政府與反對派之間的沖突愈演愈烈。特朗普政府借此對委內瑞拉進行多輪制裁,還揚言要對委內瑞拉動武。美國威逼利誘,目的就是要顛覆馬杜羅政府。

美國策動“顏色革命”有啥手段?

美國策動“顏色革命”看似突兀,實則是美國長期“文化滲透”后的臨界質變。當各種矛盾積累達到質變臨界點時,便可能爆發“顏色革命”。如果說“和平演變”是一種圍困和削弱戰略,那么,“顏色革命”則是一種摧毀戰略。因此,在策動“顏色革命”之前,美國往往要進行大量的前期準備,特別是要進行“文化滲透”和發揮社會組織上的準備。

以影視傳媒為平臺,貶損對象國的整體形象。美國媒體報道標榜“客觀中立”,然而這實際上是個“不可能的任務”。美國媒體“選擇性報道”的特征,使其成為策動信息戰、推行文化霸權的理想武器。尤其在工業化時代,大眾文化既是一種按照工業化標準大規模生產出來的文化商品,也是一種承載著特定價值傾向的主流意識形態工具。這種文化產品的特殊性在于,它在人們進行文化消費的放松氛圍下,自動實現傳播主流意識形態價值觀的隱蔽目標。以美國為首的一些西方國家利用電影、電視、教育節目乃至廣告宣傳,制造出一種新的“語言”,這種“語言”是由商業和消費活動所構成的一種國際化的意符系統,以代替傳統價值的社會秩序。這種新的價值體系更多帶有崇尚資本、消費至上的文化傾向。這本身助長了西方思潮影響的擴大。

影視作品是以美國為首的一些西方國家傳播價值觀的典型方式。自第二次世界大戰以來,美國的影視作品就是塑造其他國家社會、歷史和地緣政治觀念,引導大眾價值傾向的重要工具。歐洲試聽觀察站稱,在全球電影市場份額中,美國產品占據近70%的市場份額,剩余的部分則由歐盟(26.2%)和世界其他地區(3.8%)分享。這些電影不僅僅是在講故事,并且在這些虛構的故事中,隱藏著美國人的生活方式及其對世界的善惡看法:誰是好人,誰是壞人。

2017年7月,英國調查記者湯姆·塞克和學者馬修·奧爾福德在Insurge Intelligence網站發表文章稱,美國軍方、中央情報局和國家安全局在800部成功的電影和超過1000部電視節目中發揮了影響力。他們查閱的超過4000頁五角大樓文件和美國中央情報局文件,展示了美國政府如何操縱輿論并阻止制作批判美國軍方或情報機構的電影,以及如何對一些最受歡迎的電影施加影響。美國借此培養出一種有利于戰爭的心態,使國民支持政府在海外使用軍事力量。這些特性決定了好萊塢的影視產品從來不是單純的娛樂大眾的產品,而是帶有很強的政治色彩。西方影視作品對發展中國家價值觀的影響雖然無影無形,但又無處不在。這種最為“微妙”而又無可逃避的權力形式,使諸多發展中國家在殖民者離去很久之后,仍未真正從殖民文化中解放出來。

以高等教育和學術交流為渠道,重塑對象國的思想觀念。美國學術界通過各種方式服務于國家利益。它們通過高等教育、合作辦學、招收留學生、資助訪問學者以及學術交流等方式,將已經“西方化的東方學”成果出口到東方國家,從而潛移默化地傳播和灌輸符合以美國為首的一些西方國家利益的概念和理論,參與對非西方國家的思想改造。

美國還有意通過國際教育培訓,在發展中國家培植親美領導人。1964年由林登·約翰遜政府創立的“白宮學者”計劃,目的就是服務于對蘇冷戰以及“和平演變”需要。另外,斯科特創立的Atlas Corps與美國國家民主基金會共同推出的Think Tank LINKS(領導者、創新者和知識共享)獎學金,旨在培訓全球所謂的“青年領袖”,服務于美國霸權。哈佛大學肯尼迪政府學院院長喬·麥卡錫說得很明白,他所任職的機構的使命是“不僅為美國,而且為世界其他地方培訓公共部門的下一代領袖;我們的學生中,有超過45%的人來自全球80個國家”。五角大樓也曾實施過一項名為“國際軍事教育與訓練”的對外援助計劃,專門向有關國家提供軍事教育與訓練方面的幫助。美國著名國際政治學者約瑟夫·奈稱:“大部分接受過美國軍事教育與訓練的人,都或多或少地傾向于美國人的價值觀和政治理念。”

以國際獎項為導向,影響對象國的榮譽觀。在某種程度上,塑造價值觀最核心的東西,就是對價值標準的塑造。誰掌握了價值標準,誰就占據了道義制高點,就掌握了文化話語權以及價值塑造的“總閥門”。一旦對象國價值顛倒,是非不分,整個國家和社會必然是亂象叢生。因此,塑造和引導非西方國家的榮譽觀,便成為“文化滲透”最隱蔽而又不可或缺的組成部分。在這方面,最巧妙的做法之一,就是通過予取予奪地頒發各種國際獎項的方式,來塑造和引導非西方國家的價值體系。榮譽授予權看似是針對某些少數群體的個體行為,實則具有很強的示范帶動效應。

這其中,諾貝爾獎知名度最高、主流意識形態色彩也最明顯。諾貝爾獎共設六個獎項,其中文學、和平、經濟學等人文社科獎項,因評判標準的主觀性,使這些獎項客觀上具有價值塑造和思潮引導功能。1968年,自諾貝爾經濟學獎設立以來,以1974年哈耶克和1976年米爾頓·弗里德曼獲得諾貝爾經濟學獎為標志,開啟了新自由主義經濟學的黃金時代。但此后幾十年的實踐表明,這些經濟理論非但未能促進世界經濟增長,反而拉大了世界范圍內的貧富差距,加劇了資本主義的結構性危機,并最終造成2008年全球金融危機。越來越多的西方學者認為,諾貝爾經濟學獎得主應對2008年蔓延全球的經濟危機負責。

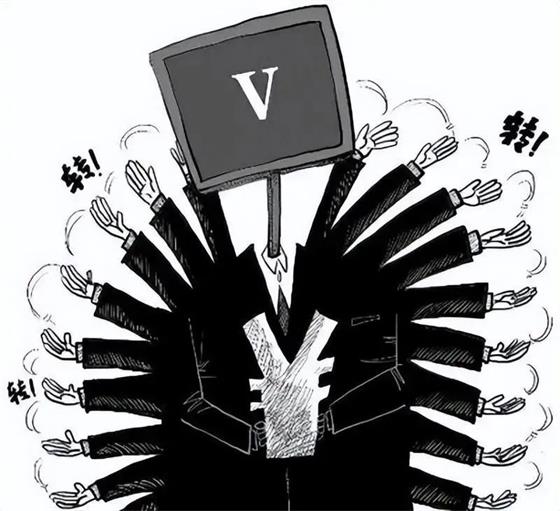

以社會組織為平臺,打造“顏色革命”的“骨干力量”。近年來,各種名目的社會組織呈現爆炸式增長態勢。這些打著非營利和公益性旗號的社會組織,不僅肩負著“思想滲透”和組織宣傳任務,還是美國策動“顏色革命”的常設性機構,承擔著顛覆他國政權的陰暗使命。和平時期,這些社會組織負責“思想滲透”、人員培訓,一點一滴地進行“和平演變”;危機時刻,它們便直接跳出來參與、策動抗議活動,充當“顏色革命”的“急先鋒”。“社會組織在海外可以發揮美國官方機構無法發揮的可信度”。正是由于社會組織的直接參與,“顏色革命”日益變成一種機制化、組織化的“政權更替”方式。

但凡發生“顏色革命”的國家,幾乎都能看到美國社會組織的身影。美國國家民主基金會(NED)是典型例證。該組織于1983年成立,97%的資金來自官方,余下的由右翼基金會提供,如“布拉德利基金會”“白頭基金會”“奧林基金會”等。該組織的使命就是在全球扶植親美的反對派、工會和媒體。冷戰后,該組織致力于在全球推動“民主”,顛覆對象國政權。從蘇聯解體到中亞“顏色革命”,從干涉委內瑞拉政局到緬甸“袈裟革命”,NED的身影無處不在。在阿拉伯世界,NED每年向阿拉伯國家的社會組織提供1500萬美元資助,借其侵蝕、挑戰政府的權威。

“顏色革命”是謀求地緣政治利益的有效輔助工具。“顏色革命”是美國構建“世界新秩序”的關鍵手段。美國策動“顏色革命”的主要對象是那些不肯聽從西方號令的發展中國家。尤其近幾十年來,隨著以美國為首的一些西方國家經濟金融化趨勢的強化,美國在對外戰略上更加熱衷于在非西方國家制造“可控混亂”。這是因為相比于工業資本,金融資本更傾向于制造戰亂。工業資本建立在社會化大生產基礎之上,可以增加社會財富總量,吸納大量就業,而且工業資本獲利要經歷采購原料、加工生產、銷售產品等諸多環節,因此,工業資本擴張需要和平穩定的外部環境,只有當工業資本擴張受阻時才會動用武力。相反,金融資本獲利從一開始就脫離了生產環節,主要通過“賤買貴賣”“低買高賣”實現,經濟波動越大,資本價值變動越劇烈,金融資本就越有機會做多或做空,進而實現“剪羊毛”目標。因此,金融資本比工業資本更傾向于制造動蕩,通過戰爭等破壞性手段攫取超額利潤。“顏色革命”就是以美國為首的一些西方國家制造“可控混亂”的“絕佳”方式。

策動“顏色革命”投入小、產出大。相比于發動戰爭,“顏色革命”主要通過間接手段實現政權更替,因此,成本更低、收益更大。冷戰結束后,美國一度成為世界上唯一的超級大國,因此,美國野心膨脹,熱衷于通過武力入侵和軍事占領實現他國“政權更替”。海灣戰爭、科索沃戰爭、伊拉克戰爭、利比亞戰爭等都是典型例證。然而,事實表明,通過戰爭手段實現霸權野心,代價越來越大,成功可能性小。伊拉克戰爭就是典型例證。美國發動伊拉克戰爭至少支出3萬億美元,并造成大量人員傷亡,但仍未完全達到目的,反而留下了許多“后遺癥”。硬辦法不管用,便轉而依靠“顏色革命”等軟性手段。2004年年底,烏克蘭“橙色革命”發生后,時任美國國會眾議員保羅在眾議院國際關系委員會作證時透露,過去兩年間,美國通過國家民主基金會和開放社會研究所等社會組織向烏克蘭反對派提供了6500萬美元政治資金。與伊拉克戰爭數萬億美元相比,這筆開支要少得多。

發展中國家內部問題為西方策動“顏色革命”提供了溫床和土壤。美國熱衷在發展中國家策動“顏色革命”,也與這些國家自身面臨的種種問題直接相關。

一是世界經濟轉型不暢,導致資本主義“毀滅性破壞”的傳導效應日趨擴散。在西方主導的資本主義經濟體系中,發展中國家處在世界經濟產業鏈的中下游位置,最容易受到牽連和影響。資本主義經濟體系存在固有缺陷和“自毀機制”:一方面,生產無限擴大與有效需求不足的矛盾極易導致經濟危機;另一方面,資本家財富積累與勞動者貧困積累日趨加劇,導致貧富分化、階級斗爭乃至全面動蕩。發達國家處在世界經濟產業鏈高端,把持著國際經濟和金融主導權,可通過保護主義、再工業化、量化寬松等政策,刺激本國經濟,對外轉嫁危機。尤其是美國憑借美元壟斷地位濫發貨幣,由此導致國際大宗商品價格上漲,新興市場國家貨幣升值、通脹加劇、出口受阻,經濟起伏不定。經濟越脆弱的國家,越會率先導致社會動蕩乃至政權更替(如2011年突尼斯和埃及)。

二是新興市場國家的“發展轉型期”,往往就是“矛盾多發期”。美國著名政治學家薩繆爾·亨廷頓曾指出:“現代性意味著穩定,現代化則意味著動蕩。”新興市場國家正處在現代化進程和發展轉型的關鍵期。這些國家要在短短幾十年內,完成西方發達國家歷時幾百年的發展歷程,同時面臨諸多棘手難題:既要工業化,也要信息化;既要發展經濟,也要政治變革;既要“做大蛋糕”,也要“分好蛋糕”;既要打擊阻礙經濟發展的既得勢力,也要幫扶龐大的底層民眾;既要借鑒西方先進技術和文化,也要保持傳統文化。各種利益和矛盾相互交織,各派勢力盤根錯節,變革往往動輒得咎,“摁下葫蘆起來瓢”。“發展轉型期”同時就是“矛盾多發期”和“政治危險期”。如果政府處置失誤,出現方向偏離、順序顛倒、方法失當、時機不好等問題,都會積攢大量矛盾。這時,如果外部勢力煽風點火,很可能使簡單問題復雜化,小問題變成大危機。當初突尼斯政權垮臺源于小販自焚;土耳其抗議源于廣場和公園拆遷改建;巴西抗議起因為公共交通費用漲價。

三是發展戰略失誤使新興市場國家日漸面臨“發展瓶頸”。發展中國家的“追趕型”現代化,在不同階段需要不同發展戰略。當年日韓在現代化早期是“貿易立國”,靠低端產品和出口加工獲得了經濟起飛的“第一桶金”,此后便適時轉向“技術立國”,通過發展先進制造業,最終步入發達國家行列。這是因為自由貿易只轉移財富而不創造財富,只有制造業(尤其高端制造業)才是國富民強的財富之源。但多數發展中國家易被“出口導向”帶來的表面繁榮迷惑,沉迷于“GDP崇拜”、“自由貿易”和重商主義,忽視了工業能力提升和經濟自主性。西方大國及世界銀行、國際貨幣基金組織等,也借機推銷“華盛頓共識”,“忽悠”發展中國家沿襲“比較優勢”思路,結果造成多數國家發展模式單一,要么靠資源驅動,要么是邊際效應遞減的“偽工業化”,處在產業鏈中下游位置。這類經濟模式脆弱敏感,“發達國家打噴嚏,新興市場國家就感冒”,并可能傳導到社會和政治領域,輕則社會動蕩,重則政權倒臺。拉美和中東地區一些國家,都曾因經濟過度自由化和私有化,陷入“有增長無發展”的“中等收入陷阱”。

04

發展中國家爆發“顏色革命”有何征兆?

其一,經濟出現嚴重衰退。中亞國家在爆發“顏色革命”前,國內均已出現種種亂象。格魯吉亞在蘇聯解體后發生了雪崩式經濟下降,1994年格魯吉亞國內生產總值比蘇聯解體前的1990年下降72%,工業下降84%,農業下降46%,基礎建設投資減少95%。2003年格魯吉亞GDP僅比大滑坡后的1994年增加63%,仍未超過蘇聯解體前水平。吉爾吉斯斯坦在發生“郁金香革命”前,人均GDP只有三四百美元,職工平均月工資只有二三十美元。2002年該國貧困人口達52%,70%的鄉村沒有自來水,41%的鄉村沒有醫院和保健機構,60%的鄉村沒有交通服務和公路。相比之下,哈薩克斯坦因經濟繁榮,百姓安居樂業,加之政府對境外勢力滲透保持高度警惕,因此,哈薩克斯坦便波瀾不驚。

其二,主流意識形態領域極為混亂。吉爾吉斯斯坦在“顏色革命”發生前,國內存在合法反對派,且反對派擁有自己的電視臺、報紙或網站。西方勢力也不斷滲透。從2002年開始,擁有美國背景的基金會就在吉爾吉斯斯坦首都比什凱克開辦“獨立”出版社,印刷了至少60種出版物。這些報紙均和反對派合作猛烈抨擊政府;在烏克蘭和格魯吉亞,“獨立”媒體超過千家,這些媒體均以宣傳“民主、自由”為己任,以支持反對派的主張為頭等大事。政府控制的報紙雜志數量有限,發行量也不大。而這些所謂“獨立”媒體實際都受到西方社會組織的支持。因此,這些國家爆發“顏色革命”是早晚的事兒。

其三,朝野上下均出現反對勢力。“顏色革命”既是“自下而上”的過程,也是“自上而下”的過程。一方面,在美國長期“洗腦”下,有的國家民眾淪為不知自己真正利益訴求的“群氓”,在“顏色革命”中被當槍使,使“顏色革命”在很大程度上成為一場“傻子革命”。另一方面,“顏色革命”要想成功,往往需要得到政府內部占據高位者的呼應與配合。例如,在格魯吉亞“玫瑰革命”中,反對派領導人薩克什維利曾擔任司法部長;在2004年烏克蘭“橙色革命”中,反對派領導人尤先科曾擔任政府總理;在吉爾吉斯斯坦“郁金香革命”中,反對派領導人巴基耶夫曾擔任政府總理。

其四,選擇特定時機節點(一般是國家最虛弱的時刻)引爆導火索。西方國家通過社會組織對相關國家各領域進行長期滲透,導致其政治、經濟、思想等領域亂象叢生,最后在關鍵時間節點爆發“顏色革命”,產生符合西方利益的新政權。例如,敏感時間節點或政治換屆或選舉爭端,經濟陷入危機或民眾生活不下去,重大公共事件沒有處理好。一旦找到突破口,西方國家便集中發力,組合使用各種手段,力求“畢其功于一役”。例如,2003年格魯吉亞“玫瑰革命”、2004年烏克蘭“橙色革命”、2005年吉爾吉斯斯坦“檸檬色革命”、2009年伊朗“綠色革命”(未遂)等,均是借助選舉爭端乘勢發難。

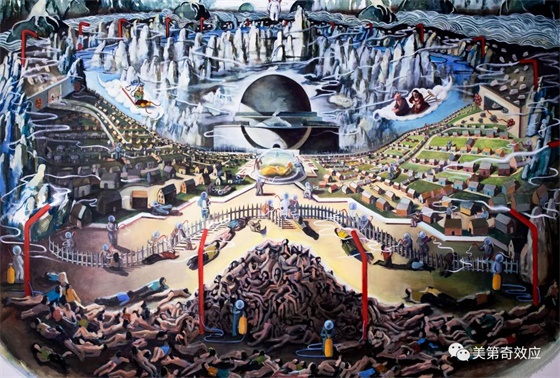

從深層看,“顏色革命”是美國霸權戰略的有機組成部分,它以更迭反美政權為目標,目的是使相關國家依附于以美國為首的一些西方國家主導的國際秩序,尤其在經濟領域,發生“顏色革命”后的國家,經濟變革無一例外是朝著自由化、私有化方向發展,最終結果是多數民眾利益受損,而少數大資本(包括跨國壟斷資本)則大獲其益。就此而言,“顏色革命”是一場不折不扣的黑顏色的“反革命”。而那些發生“顏色革命”的發展中國家則面臨種種“不能承受之重”。

因此,“顏色革命”并非真正意義上的社會革命。激進的社會革命首先要宣揚激進的主流意識形態,并實現社會秩序徹底變革(尤其是生產關系改造),革命的最終受益者是多數勞動群眾。但“顏色革命”并沒有明確的主流意識形態訴求,也不會徹底實現社會生產關系重組,而僅僅是推翻現行政權。就此而言,“顏色革命”只是一場“水過地皮濕”的“假革命”。

電子郵箱:gy121302@163.com 更多文章請看《昆侖策網》,網址: http://www.kunlunce.cn http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

田文林 || 重磅報告披露!誰是策動“顏色革命”的幕后黑手?

2023-06-17司馬平邦丨“顏色革命”連環殺:老美在外高加索開辟反俄第二戰場

2023-03-17秦博 孟思奇:索羅斯是猶太資本控制世界搞“顏色革命”的重要棋手

2022-10-21? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞