知善惡是良知,為善去惡則是格物,不是講兩句漂亮話就行的

1959年11月14日,雷鋒在建筑焦爐的工地上發動二十多個小伙子,半夜冒大雨搶救了7200多袋水泥。事后雷鋒在日記中寫道:那天晚上,“進入了甜蜜的夢鄉。我為自己給國家、給黨做了一點點應該做的工作而感到高興”。

1960年10月21日,連隊上山砍草搭菜窖,到吃午飯時,有一個同志沒帶飯,雷鋒就拿自己帶的飯讓給他吃。雷鋒寫道:“我雖餓點,讓他吃飽,這是我最大的快樂。”

今天是毛澤東“向雷鋒同志學習”題詞發表57周年。回看半個世紀前的雷鋒,語言確實有那一代人的痕跡。這些年,也有人拿今天的標準,質疑“太假”。但認真去看《雷鋒日記》,你能感受到這個年輕人的快樂是真實的——

“我覺得要使自己活著,就是為了使別人過得更美好”,這樣的話背后,并無宏圖大志,只不過是在別人有難處時干一兩件舉手之勞的事。比如大年初一雷鋒不休息,跑到火車站去給旅客搬行李、倒開水、找座位。旅客們感謝他,他回來在日記中寫道:“這就是我感到最幸福的。”

如何理解雷鋒?又如何“學雷鋒”?這是值得反復思考的問題。和西方宗教故事中的圣徒不一樣,雷鋒做好事,不是為了贖罪上天堂,他也不像東方的鴻儒大德們,內心深處有“為天地立心、為生民立命”的思慮。說到做好事的動機,《雷鋒日記》里反復吐露的,就是干了一件“利人”的事情之后,他從心底里感到甜蜜、快樂和幸福。這是一種“助人為快樂之本”的樸素心態,看似平常,但恰恰是每一個普通人最為可感、可學的東西。

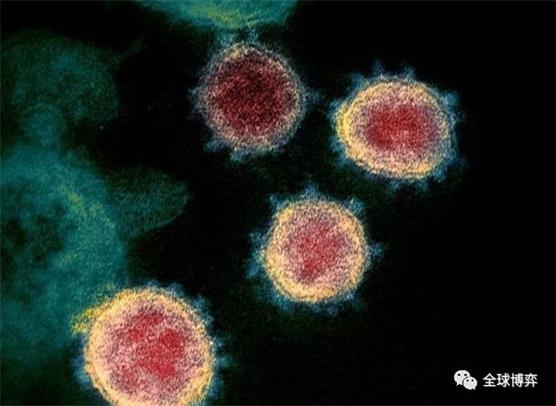

“助人為快樂之本”,稍加留意,在我們身邊并不少見。看看這次疫情中,全國各地涌現了多少志愿者,多少用自己力所能及的方式,向他人施以援手的人!他們中相當一部分是“80后”“90后”甚至“00后”,就是當年雷鋒那個年紀的人。他們或組成車隊義務接送醫務人員,或給困難群眾買菜、買藥、送飯、理發,或在交通樞紐和重要道口參與車輛疏導、信息登記、體溫檢測……都是瑣碎的小事,做起來也未必都那么費力,卻都有感人的力量。

最近采訪了在上海市公共衛生中心護理新冠肺炎重癥病人的護士陳婷,一位“90后”上海姑娘,看起來嬌滴滴的,疫情一開始,她就要求上一線,理由是自己不是獨女,而且沒男朋友。護理重癥病人其實是個苦差事,穿著防護服8小時不能上廁所,什么事都得干。但陳婷說,當照顧的第一個病人慢慢好起來,從一開始的要插管搶救,到后來能開口和她說話,“我覺得之前的辛苦都不算什么”。又想到讀過一則報道印象很深,一位女性志愿者大半夜開車從武漢給荊州的病人送藥,病人過意不去,要給油錢,她堅決不收:“收了這事就變了味。”

如果問這次疫情最讓人感動的地方是什么,大概就是從這一個個普通人身上體現出來的仗義和善良。他們可能是醫生護士、居委干部,也可能是外賣小哥、滴滴司機……平時為生計奔波,也未必事事不計較,但當國家有難時,他們義無反顧地站出來,盡自己所能發出有限的光與熱,給處在困頓之中的人以溫暖和希望。

正是這些心懷良善,腳踏實地,挺身而出的平凡人,用他們的行動力鑄就了抗疫的中國故事。他們只是單純、平凡的好人。但正是這樣的平凡,造就了一種偉大。

人內心的道德律例——或者說所謂的“利他心”——到底是天生的還是后來習得的,是一個永恒的哲學命題。很多人問過,雷鋒的善到底從何處而來?1962年8月15日,雷鋒不幸犧牲。他犧牲前幾天寫的日記中說:“今天我又認真學習了一段毛主席著作,其中有兩句話,對我教育最深,主席教導我們說:‘虛心使人進步,驕傲使人落后’……”

從日記中的這句話來看,雷鋒并不是天生的完人,而是一個始終在提醒自己、不斷完善自我的人。王陽明說,人生之大病,一“傲”字。知善惡是良知,為善去惡則是格物,不是講兩句漂亮話就行的——這樣的雷鋒,那些看起來驕傲,實則啥也不愿干、不會干,只會坐而論道的人,永遠是理解不了的。

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

現代中國的兩大圣人:雷鋒和魯迅——當代中國能夠風清氣正、充滿積極向上正能量的密碼

2019-08-12? 昆侖專題 ?

? 十九大報告深度談 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞