環球時報的胡錫進總編輯繼呼吁擴大核武器的數量之后,5月16日又提出了一個“重大問題”即:“我們能淡化中西之間的意識形態分歧,擴大彼此間的共同價值嗎”?如果想討論的問題歸結到底,是中美外交戰中怎么把我們朋友搞得多多的,把我們的敵人搞得少少的,這確實是我們需要解決的問題。但是,絕不能把這個問題進行一個錯誤的歸因。如果說,目前的中西矛盾真的是意識形態分歧產生的矛盾,那么中國和西方國家建交之初,意識形態之間的分歧還要更加嚴重,這個問題沒有理由當時不暴露出來。與此同時,國家之間的交往,利益起到根本性的決定作用。舉個例子,八國聯軍侵華中的各個侵略國家之間的矛盾和沖突也很尖銳,但是它們竟然能協同進行軍事行動,背后支撐的就是利益,意識形態不可能超越利益。同時,中西在意識形態方面可以討論的空間也不大。如果西方國家同意支持我們,但要我們放棄走社會主義的道路,我們能夠同意嗎?但不得不說,胡錫進討論的這個問題背后有現實意義,也是中國在和美國的斗爭中必須要解決的一個問題。但是筆者認為這個問題的題眼不是“淡化中西之間的意識形態分歧”,而是提出新形勢下的中國立場。為了更好地思考這個問題,這里有必要講講中西關系是怎么了,為什么存在這么多矛盾之處?胡錫進的呼吁有個直接的實踐來源,那就是無論中美貿易戰還是疫情抹黑戰,很多西方國家都積極地參與美國遏制我們的行動,搞得我們外交工作壓力很大。顯然分化和瓦解其他西方國家與美國的這種同盟關系具有重要的現實意義。但是另一方面,中國的外交形象和一般主張又受到西方國家的肯定和支持,這就與這些國家在貿易戰和疫情中的圍堵形成了鮮明的對比。想要明白為什么會出現這種現象,首先要搞懂我們過去想在世界上塑造一個什么樣的形象。首先,我們多次重申不走霸權之路。“咄咄逼人不是中國的傳統,國強必霸不是我們的選擇”。其次,我們認為自己是發展中國家的代表。“中國現在毫無疑問是發展中國家,即使將來中國富裕和強大了,仍然是發展中國家的堅定一員,將發展中國家作為中國外交的基礎,永遠做發展中國家的可靠朋友和真誠伙伴”。同時,我們總的來說是國際現有秩序的建設者、維護者和貢獻者。“我們主張對國際秩序和體系進行改革,但這種改革并不是推倒重來,也非另起爐灶,而是創新完善”。但是,我們主張中美要形成新型大國關系。“中美這兩個大戶人家,必須要相互尊重、相互合作、共同應對。中美兩家絕不能成天吵吵嚷嚷、爭吵不休,不能打架,更不能打死架”。當然,中國還是亞太地區和世界和平穩定以及國際公平正義的堅定捍衛者。最后,我們是不結盟運動的支持者,并逐步發展形成了“不結盟、不對抗、不針對第三方的新型國家關系”。大體上我們過去的這套形象是很受歡迎的,所提出的這些原則幾乎沒有反對的聲音,而且在一些特定的背景下得到了全世界多數國家的贊同和支持。例如,中國的“多極化”主張,歐洲國家就普遍持肯定的態度。但是具體到貿易戰和疫情抹黑戰,中國的支持者為什么就少了呢?這當然不是因為“意識形態分歧”,而是說明我們過去的這些策略還是存在不能解決的問題和矛盾,再次說明在國際戰略以及外交層面提出新形勢下中國立場的重要性。

過去的國際戰略在新形勢下遇到的問題

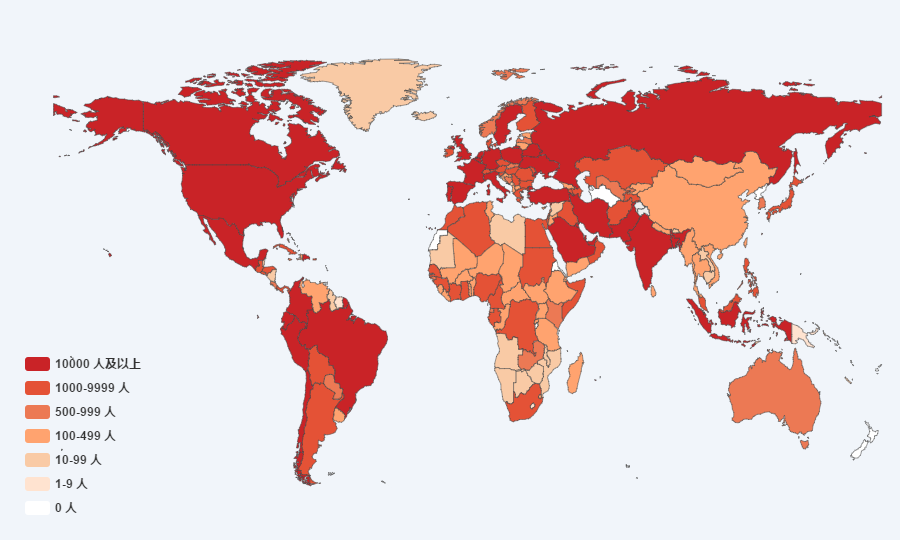

當不當發展中國家的利益代言人是其中的關鍵問題。中國是發展中國家,自身的迅猛發展和現代化給世界上那些既希望加快發展又希望保持自身獨立性的國家和民族提供了全新選擇,可以說,中國天生就有發展中國家代言人的基因。但是在中美對抗中,除美國外的其他西方世界的態度也非常重要。和很多人的第一印象相反,冷戰之后西方占世界經濟的比例是長期保持穩定的,并不是衰退。之所以會形成這樣一個錯誤的認識,純粹是我們某些人由己及人的結果。在它們的想法中,以中國為代表的發展中國家在過去得到了高速發展,只是中國發展的尤其快而已。事實是非西方國家中,中國和越南的經濟有了較大的起色,但是阿拉伯世界、獨聯體世界和非洲反而有一大批國家的經濟衰退了下去。其中最夸張的是南非,從發達國家變成了發展中國家。獨聯體國家的衰退也很明顯,蘇聯的經濟曾經達到美國的2/3以上,今天俄羅斯的GDP僅僅稍微比廣東省高一些。中國占世界經濟的占比有了巨大的提升,但是本質還是非西方經濟體內部的重新分配,而不是西方經濟體衰落的結果。在這樣的情況下,發展中國家團結起來磕西方取得國際秩序的主導權如果能成功,那么過去就應該成功了。所以不難發現很多發展中國家目前也不愿意為了中國得罪西方國家,反而有部分發展中國家與西方沆瀣一氣堅持杯葛中國,希望達到“禍華取利”的效果。我們就不難理解,除美國之外的西方國家為什么在一些問題上支持中國,在一些問題上又和美國一唱一和。因為對這些國家而言,中國提倡的“多極化”,有助于這些歐洲國家在美國面前擁有更多的話語權。但是任何一個西方國家都不希望西方國家作為一個整體衰落下去。西方國家是不會真心支持發展中國家發展起來的,中國多次說我們是國際現有秩序的建設者、維護者和貢獻者。這個國際現有秩序一方面是美國主導世界秩序向多極化過渡,另一方面就是西方國家擁有遠大于人口和土地的影響力向均衡化過渡。國際秩序說到底要由各方力量之間的綜合國力說了算。從西方強國看來,發展中國家的崛起必然意味著他們的地位下降、日子不好過,因此西方國家從自身利益出發是一定要反對發展中國家扮演更加重要的角色的。在圍堵中國的行動中,西方國家之所以與美國狼狽為奸正是出于這一原因。作為西方國家的代表,如果美國對中國的壓制毫無效果,那么法國還能當歐洲憲兵?歐洲各個國家還能在各自的“勢力范圍”內指手畫腳?西方國家的國家利益決定了它們追求的只能是霸權的存在和霸權的均衡。霸權的存在不受挑戰的情況下,他們當然支持霸權的均衡,好像站在中國的一邊。但當霸權受到威脅時,霸權的均衡是可以往后擺一擺的。更何況中美兩敗俱傷似乎對他們霸權的均衡是有利的。那么,有人說,我們不支持發展中國家不行嗎?我們取代現有秩序中美國的地位,維持住其他西方國家的地位不行嗎?目前來看還真不行,發展中國家是我們外交的基本盤,別忘了是發展中國家把我們抬進聯合國的。不鞏固自己的基本盤,反而放棄并非明智之舉。更何況,隨著中國經濟蛋糕的進一步增大,未來整個發展中國家的經濟占比都要被中國拉高,這也是不符合西方國家愿望和他們目前規劃的。換句話說,放棄代表發展中國家利益并不可能帶來西方國家就會支持你的結果。因此,提出符合中國利益又具有可行性的的中國立場,已經成為新形勢下真正值得研究的重要問題。如果不解決這個問題,想要其他國家冒著得罪美國的風險支持中國是很難的。對這個問題,我想我們不要急于去回答甚至列出一大張表來。如果這是個如此容易回答的問題,為什么貿易戰中我們顯得那么孤立?為什么在新冠疫情中參與抹黑我們的國家這么多?甚至還包括我們援助的國家?

1.在外部環境極為惡劣的情況下,維持經濟穩定高速發展,并在外交軍事領域挫敗敵人的圖謀,最終使得中國經濟體靠一己之力就改變了發展中國家與西方國家的綜合實力對比,使得斗爭出現新的形勢。

2.在不喪失發展中國家支持的前提下,使得相當的發達國家脫離美國的陣營,支持中國。

3.堅持幫助發展中國家,改變發展中國家與西方國家之間的力量對比,作為發展中國家的代言人改變國際秩序。

4.提出了創新性的斗爭方法,在發展中國家綜合實力占比不發生顯著變化的情況下,獲得對發達國家的斗爭優勢。

2可能最有效果,但基本不太可能,但是在有利條件下,也不要放棄爭取。

選擇1的話,想要改變國際秩序,可能還需要不止一代人的努力,而且隨著美國和西方國家越來越針對中國,往后的幾十年中難度可能還會有所上升。

4是最好的,但是目前八字還沒有一撇,是對理論創新要求最高的。

顯然3在上述四個方法中時間較短,也最有助于分攤我們現在面臨的壓力。但是3就將引出一個新的矛盾,那就是國內經濟發展、人民生計與對外援助之間的矛盾。

一直以來,民間對于優待外國人以及對其他國家進行援助就有抵制心理。筆者過去有一種錯誤認識,就是將這種抵制看作是狹隘的民族主義,而事實上并不完全是。我們不妨試想一下,我們想要獲得發展中國家的支持,并且想要他們的發展分攤我們的壓力,就必須在工業基建領域進行援助。也就是說要投資他們的工業生產線而非僅僅修路或者水電站。這樣的援助有可能讓對方初步發展起來,也可能毫無效果,畢竟發展中國家能夠勵精圖治的還是少。即使對方有了一定的發展,還有下一個問題,他們生產出來的東西賣給誰呢?在不能通過搶掠完成原始積累的情況下,出口從來都是發展中國家發展自身最重要的手段。換句話說,扶持發展中國家不僅需要錢,而且還要直接面對著他們的競爭。當然這些國家的內需也會很快的發展起來,但是出口與內需的增長之間總有一個時間差。也就是說我們將會面臨一個穩定的,且逐漸增大的競爭。競爭會帶來一個問題,如果我們在競爭中打敗了他們,那么扶持有什么用呢?如果我們放棄在產業鏈底端的競爭,那就必須產業升級。對于一個14億的人口的大國來說,這談何容易。恐怕沒有一個經濟學家能設想14億人中有10億人都能從事中高端產業。尤其是對于中西部的貧困人口來說,想要達到從事中高端職業前的教育門檻是一件并不輕松的事情,國家要創造這么多高端就業崗位也是非常困難的。如果中國不能保證存在龐大又相對穩定的低端產業,那么就業和社會穩定是不能得到保障的。這點美國已經為我們做了示范了,作為世界上關押自己公民比例最高的國家,有人感嘆:“在人類歷史上,沒有任何一個社會像美國一樣將大量的本國公民置于監獄之中”。美國出現的這種現象與其去工業化密切相關,我們絕不能重蹈覆轍。說來說去,如何避免在國際戰略上被圍毆,我們還提不出很好的方法。中國在20-30年之后要在國際上扮演什么樣的角色,我們還不能很好的進行一個設想。由此也可見,中國還必須要經歷一個歷史時期才能獲得塑造國際新秩序的能力,一定不能盲目自大。如果我們已經具備了塑造國際新秩序的能力,那么祖國統一、領土糾紛都應該迎刃而解對不對?因此,在這個中間階段,中國能不能度過偉大復興前的困難和挑戰,就在于我們能不能提出可行的中國立場,這才是中國國際戰略中真正重要的問題。【本公眾號所編發文章歡迎轉載,為尊重和維護原創權利,請轉載時務必注明原創作者、來源網站和公眾號。閱讀更多文章,請點擊微信號最后左下角“閱讀原文”】

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。