您好!今天是:2025年-5月1日-星期四

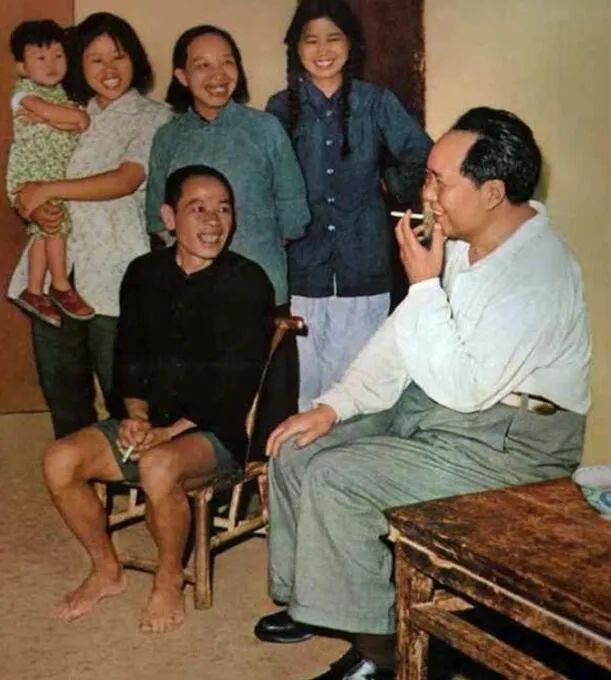

陳德勇|知青上山下鄉遠不只是為解決城市青年就業難那么簡單

點擊:2745 作者:陳德勇 來源:“紅色文化網”微信公眾號 發布時間:2024-01-07 18:44:00

(作者系中共黨員。1976年下鄉昭烏達盟知青。1988年畢業于大連大學會計學專業,高級會計師;先后擔任大連第五建筑公司財務處長、副總經理兼總經濟師,以及大連第四建筑公司副總經理兼總會計師、建工局大連麥克輕鋼彩板公司總經理等職。2017年擔任大連知青聯絡總站站長;來源:“紅色文化網”微信公眾號,修訂發布;圖片來自網絡,侵刪)

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

葛元仁:?知青是在毛澤東思想指引下,為實現初心、完成使命而奮斗的群體 ——紀念毛主席誕辰126周年

2019-12-26? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

熱點排行

建言點贊

圖片新聞