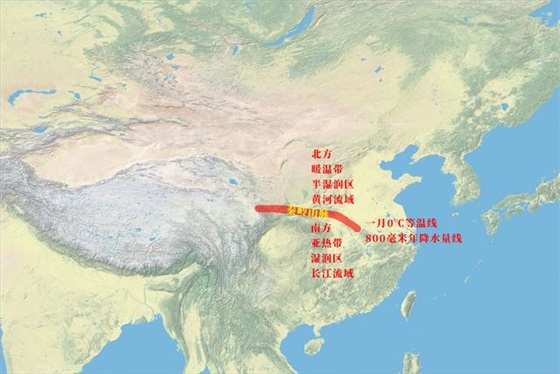

海潮青年:秦嶺是我國(guó)的地理標(biāo)識(shí),中國(guó)南北地理分界線、亞熱帶與暖溫帶的分界線、濕潤(rùn)區(qū)和半濕潤(rùn)區(qū)分界線、水田和旱地分界線、一月0℃等溫線、800毫米年降水量線、長(zhǎng)江黃河分水嶺,如果江、河是中華的母親河,那秦嶺山脈就是中華的“父親山”,中國(guó)不缺名山,秦嶺山脈卻極為重要和獨(dú)特,它與阿爾卑斯山脈、落基山脈被并稱(chēng)為“地球三姐妹”,秦嶺山脈對(duì)中國(guó)的意義不僅僅是地理分界線。

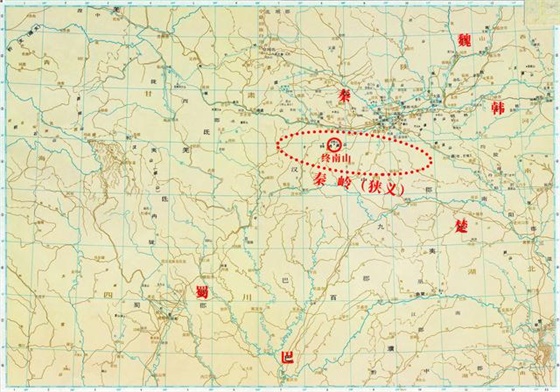

我國(guó)古代的地理認(rèn)為昆侖是華夏眾多山脈的根,在很早以前,九州之雍州南面的巨大的山系被看作昆侖的一部分,秦嶺出于何人之口、秦嶺得名于何時(shí),讓國(guó)人莫衷一是,但在“源于古代秦人和秦帝國(guó)的威名”上,人們卻取得了共識(shí),因此秦嶺狹義上的概念誕生了,即西起嘉陵江之源、東至伏牛山,漢、渭兩河之間的山群。

《山海經(jīng)》、《禹貢》、《詩(shī)經(jīng)》都還未有“秦嶺”之名,而是終南、南山、中條,直到司馬遷在《史記》中寫(xiě)下“秦嶺,天下之大阻”,“秦嶺”一詞開(kāi)始出現(xiàn)在書(shū)籍上,隨著人們對(duì)地理的認(rèn)識(shí)不斷深入,秦嶺告別了昆侖的名號(hào),自成一體。

廣義上的秦嶺西起甘肅南部(白石山)、橫貫陜西南部、東至豫鄂皖交界,眾多山嶺被納入秦嶺,組成了長(zhǎng)達(dá)1600多公里的山脈,稱(chēng)為秦嶺山脈;隨著地理地質(zhì)研究的深入,秦嶺構(gòu)造帶還有了“大秦嶺地區(qū)”的提法,簡(jiǎn)稱(chēng)“大秦嶺”,范圍涵蓋了岷山、米倉(cāng)山、大巴山、武當(dāng)山、伏牛山、桐柏山和狹義之秦嶺,它們均位于秦嶺構(gòu)造帶上,在漫長(zhǎng)的地理變遷中,它們就是“命運(yùn)共同體”。

地質(zhì)演變:地理上的中國(guó)統(tǒng)一

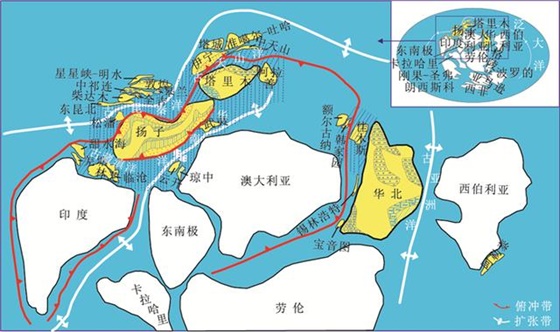

大秦嶺(秦嶺山脈,下同)的誕生可以推演到距今約10億-8.5億年的新元古代拉伸紀(jì)(與成冰紀(jì)一起又被稱(chēng)為“青白口紀(jì)”),這時(shí)候的地球快結(jié)束了地老天荒的混沌時(shí)期,大秦嶺的基底處于醞釀之中,當(dāng)然還沉沒(méi)于古海洋海底。

新元古代大陸與海洋

數(shù)億年后,華北地塊與塔里木地塊率先完成拼接,華北和西北的老基底被縫合,而此時(shí),大秦嶺之上還是海水,這古海洋被稱(chēng)為秦嶺洋,它的北面是華北地塊,南面是揚(yáng)子地塊,而后,同樣在地球運(yùn)轉(zhuǎn)和地球內(nèi)部力量的推動(dòng)下,揚(yáng)子地塊和華北地塊相向移動(dòng),兩大地塊最終碰撞、縫合在一起。

大陸基底完成了拼接,華北地塊和揚(yáng)子地塊縫合處就是秦嶺構(gòu)造帶,長(zhǎng)達(dá)1600公里,寬百余公里到兩百公里,雖然部分區(qū)域仍在海底,但是,正是這次兩大地塊的碰撞和縫合,從地理意義上完成了中國(guó)大陸基底的統(tǒng)一,此為地理上的中國(guó)統(tǒng)一。

地質(zhì)演變:由海成陸地

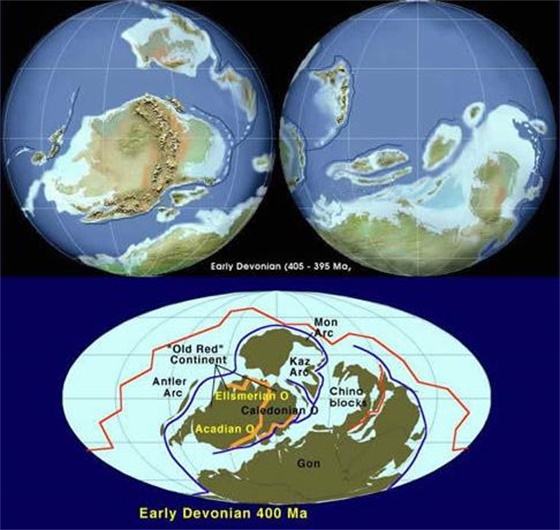

兩大地塊的基底得到拼接,催生大秦嶺構(gòu)造帶,大秦嶺由海底完全上升為陸地,經(jīng)歷了四五百個(gè)百萬(wàn)年(即四、五億年)的漫長(zhǎng)時(shí)間。距今約4億年的晚古生代早泥盆紀(jì),大秦嶺的北部已經(jīng)抬升為陸地;距今約3.7億年前,即晚古生代晚泥盆紀(jì)時(shí)期,大秦嶺的南部發(fā)生了隆起,也成為陸地。

泥盆紀(jì)時(shí)大陸與海洋

在海西運(yùn)動(dòng)中,特別是晚古生代晚二疊紀(jì)時(shí)期,大秦嶺南部和北部同時(shí)持續(xù)抬升;后來(lái),又受到印支運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈影響,到中生代三疊紀(jì)時(shí),大秦嶺已經(jīng)完全與海洋隔絕,大秦嶺的眾山體基本形成。中生代白堊紀(jì)(距今約1.3億-6500萬(wàn)年)時(shí)期的大秦嶺,在燕山運(yùn)動(dòng)的影響下,形成了以斷塊活動(dòng)為主的南北褶皺帶構(gòu)造格局。

印度板塊與歐亞板塊相撞

燕山運(yùn)動(dòng)后,喜馬拉雅山運(yùn)動(dòng)(印度板塊與歐亞板塊相撞)隨之而至,因此新生代以來(lái),大秦嶺經(jīng)歷了多次塊斷式垂直升降運(yùn)動(dòng),大秦嶺格局正式形成。億萬(wàn)年間,歷經(jīng)多次不同的地質(zhì)運(yùn)動(dòng),大秦嶺的山體格局被構(gòu)造;歷經(jīng)多次地球內(nèi)部力量的推動(dòng)和風(fēng)力、降水、河川、冰川的侵蝕,大秦嶺的地貌被塑造。

大秦嶺屬于褶皺斷層山,褶皺隆起成山,斷裂下陷成谷,山被剝蝕,谷被堆積,一系列的地質(zhì)運(yùn)動(dòng)和風(fēng)吹雨打,大秦嶺藏有豐富的礦產(chǎn),眾多的植物、動(dòng)物在這里生息繁衍,才有了今天的大秦嶺,這是不可多得的寶庫(kù)。

多樣的地理意義

秦嶺(廣義之秦嶺,下同)是藍(lán)色星球送給中國(guó)的珍貴禮物,秦嶺并非是一條線,而是南北一到兩百公里的地帶,這地帶在中國(guó)地理上的意義十分特別。寒潮被秦嶺阻擋,寒潮不易南下,東南方向來(lái)的暖濕氣流被秦嶺阻礙,濕潤(rùn)氣流不易進(jìn)入西北,這就使得秦嶺南面的漢中盆地、四川盆地沒(méi)有亢旱之虞和霜凍之災(zāi),另一方面也讓西北地區(qū)越加干旱。

秦嶺南北,一面是亞熱帶,一面是暖溫帶;一面的年降水量大于800毫米,而另一面在800毫米之下;一面多雨、一面多雪;一面是濕潤(rùn)區(qū),一面是半濕潤(rùn)區(qū);一面是常綠闊葉植物占主導(dǎo),一面則為落葉闊葉植物;一面土壤偏酸性,一面土壤富含鈣質(zhì)。

秦嶺之南

秦嶺南、北兩面的氣候、河流、植被、土壤差異,形成了人文、文化的差異,在遠(yuǎn)古時(shí)期,開(kāi)啟了不同的歷史進(jìn)程,對(duì)應(yīng)不同的文明、文化,一面是水田耕作,一面是旱地耕作;一面多以船為交通工具,而一面則為馬;一面的人們表現(xiàn)出溫婉、柔情,一面的人們則表現(xiàn)出豪放。

秦嶺之北

秦嶺帶來(lái)了我國(guó)的人文差異和文化多樣,長(zhǎng)江和黃河最大的支流均發(fā)源于秦嶺,漢江和渭河把秦嶺南北的色彩和氣質(zhì)匯入我國(guó)版圖,讓秦嶺成為我國(guó)特性資源的集大成者,它統(tǒng)攬了南北方迥異的風(fēng)采,我國(guó)不缺名山,但只有秦嶺才達(dá)到這般程度。

眾生命的方舟

在動(dòng)、植物學(xué)家的眼里,秦嶺可以成為動(dòng)植物的諾亞方舟,秦嶺山地南北在地理氣候和自然因素上存在顯著差異,也就造成了植被、動(dòng)物的生活環(huán)境的復(fù)雜性和多樣性,兩類(lèi)不同種類(lèi)的植被、動(dòng)物可以在同一座山中扎根、立足,從這個(gè)角度上說(shuō),秦嶺就是眾生命的方舟。

古人曾說(shuō)過(guò),秦嶺山地中的草木,沒(méi)有多余的,在植物學(xué)家眼中,秦嶺是溫帶植物的物種基因庫(kù),而在中草藥學(xué)家眼中,秦嶺山地是“天然藥庫(kù)”。此外,山南的生長(zhǎng)柑桔、茶、油桐、枇杷、竹子,而山北卻盛產(chǎn)蘋(píng)果、梨,說(shuō)明了南北不同植物在同一個(gè)山地上的交匯、融合。

在世界其他地方的朱鹮已經(jīng)接近滅絕甚至已經(jīng)絕跡之時(shí),我國(guó)鳥(niǎo)類(lèi)學(xué)家卻在秦嶺發(fā)現(xiàn)了七只朱鹮,如今野外的朱鹮已經(jīng)超過(guò)600多只,它們是秦嶺七只朱鹮的后代。70萬(wàn)年前,秦嶺熊貓種群是地球上僅剩的熊貓種群,今天我們喜愛(ài)的大熊貓,源于秦嶺大熊貓。

秦嶺也是當(dāng)今大熊貓的棲息地之一,巴山的木竹和秦嶺的箭竹給成員不太多的大熊貓帶來(lái)了充足的竹筍和竹莖;還有金絲猴、羚牛也在秦嶺山地棲息,它們與朱鹮、大熊貓一起被稱(chēng)為“秦嶺四寶”,眾多的野生哺乳動(dòng)物和鳥(niǎo)類(lèi)在秦嶺藏匿,秦嶺是它們共有的家園。

統(tǒng)一的象征

秦嶺有地質(zhì)之美、自然之美、人文之美,美美與共,天下一統(tǒng),此為獨(dú)特的象征之美,唯有跨越了秦嶺的王朝,才算是大一統(tǒng)的王朝,反之,只不過(guò)是半壁江山,甚至偏安一隅。因此古代的大秦嶺多戰(zhàn)爭(zhēng),那些真正有志于統(tǒng)一中國(guó)的政權(quán),必然要爭(zhēng)奪大秦嶺,大秦嶺是軍事屏障,誰(shuí)先控制大秦嶺南北,誰(shuí)就擁有了博弈的主動(dòng)權(quán),好時(shí)機(jī)就率先落入誰(shuí)的手上。

由北向南翻越大秦嶺,可以迅速控制漢中盆地、四川盆地,如此一來(lái),就可以順長(zhǎng)江、漢江東進(jìn),直至攻取荊楚、湖湘,進(jìn)而平定江東。秦國(guó)翻越大秦嶺,滅巴蜀、設(shè)郡縣,經(jīng)營(yíng)好巴蜀,進(jìn)而掃平楚國(guó),統(tǒng)一天下有了物質(zhì)基礎(chǔ);劉邦初封于巴、蜀、漢中,后翻越大秦嶺北上,攻取隴西、北地和上郡,進(jìn)而略取關(guān)中,最后東進(jìn)擊敗西楚,建立大漢王朝。

三國(guó)末期,西晉控制大秦嶺,經(jīng)營(yíng)巴蜀之后,以樓船下益州攻滅東吳,三國(guó)一統(tǒng);隋取代北周,控制大秦嶺,經(jīng)略巴蜀之后,滅南陳而一統(tǒng)江山。可以說(shuō),控制了大秦嶺不等于就能統(tǒng)一中國(guó),但沒(méi)有控制大秦嶺一定不是大一統(tǒng)的中國(guó)。

艱險(xiǎn)變通途

蜀道之難,難在大秦嶺,要控制大秦嶺,關(guān)鍵在于交通,冷兵器時(shí)代的大秦嶺交通要道,被稱(chēng)為“秦嶺棧道”,這些翻越大秦嶺的棧道自西向東分別是:陳倉(cāng)道、褒斜道、儻駱道、子午道,此外,大秦嶺東段的還有兩個(gè)通道:峪谷道、武關(guān)道,前四道穿越川陜,后兩道是穿越陜鄂。

最早得到開(kāi)發(fā)的是褒斜道,因經(jīng)過(guò)褒、斜兩水河谷而得名;儻駱道路程較短,僅次于子午道,但最難走;陳倉(cāng)道路程較長(zhǎng),但比較好走,后來(lái)的寶成鐵路也沿這線路修筑;路程最短的是子午道,而且也好走,因位于長(zhǎng)安正南而得名。

子午道古橋

今天的蜀道已經(jīng)不再艱難,鐵路、公路、高速鐵路、高速公路已能貫穿大秦嶺,基建狂魔的工匠們遇河架橋梁、逢山挖隧道,在大秦嶺下的高速公路、高速鐵路隧道也被稱(chēng)為超級(jí)工程,大秦嶺的交通由艱險(xiǎn)變通途,皆出自于中國(guó)人之手。

從寶成鐵路越過(guò)秦嶺,到西康鐵路的秦嶺隧道、西安南京鐵路的東秦嶺隧道、西康高速的終南山隧道、西漢高速的秦嶺隧道群、西成高鐵的秦嶺山區(qū)隧道群,再到蘭渝鐵路的西秦嶺隧道,無(wú)不顯示我國(guó)基建的豪邁壯舉。

大秦嶺對(duì)中國(guó)的意義,真是豐富多樣,地理學(xué)家眼中,它是中國(guó)地理標(biāo)識(shí)、重要的地理分界線、地質(zhì)研究重地;在動(dòng)植物學(xué)家眼中,它是生命的方舟、物種基因庫(kù);在中草藥專(zhuān)家的眼中,它是天然藥庫(kù);秦嶺對(duì)動(dòng)植物,意味著家園、樂(lè)園;秦嶺對(duì)中國(guó)人,意味著分割,也意味著統(tǒng)一,有時(shí)硝煙彌漫,大多數(shù)時(shí)候是休養(yǎng)生息之所。

秦嶺的巍峨挺拔、危崖高聳、綿延逶迤、千姿百態(tài),訴說(shuō)著漫長(zhǎng)而強(qiáng)烈的地質(zhì)運(yùn)動(dòng)故事;秦嶺同樣見(jiàn)證了歷代的爭(zhēng)雄,一條條棧道的背后有著讓人回味與警醒的故事;大秦嶺并非一省一地的“后花園”,它更是中國(guó)的“中央公園”,在“綠水青山就是金山銀山”成為生態(tài)觀念主流的今天,莫讓大秦嶺由大變小、由多變少、由深變淺,就是最好的人與自然觀。

參考資料:

《地質(zhì)歷史與板塊構(gòu)造》,作者:白順良

《中國(guó)區(qū)域年代地層(地質(zhì)年代)表說(shuō)明書(shū)》,作者:全國(guó)地層委員會(huì)

《中國(guó)大陸地質(zhì)歷史的旋回與階段》,作者:李錦軼

《秦嶺造山帶基本組成與結(jié)構(gòu)及其構(gòu)造演化》,作者:張國(guó)偉、董云鵬、姚安平

《秦嶺的由來(lái)》,作者:孟慶任

《秦嶺最有靈性的中國(guó)山脈》,作者:關(guān)克、陳旭、奚志農(nóng)、梁?jiǎn)⒒邸⒂簢?yán)格、袁越、鄧佳、雷東軍

《大秦嶺與大文明:尋找山脈中的國(guó)學(xué)基因》,作者:李強(qiáng)

《秦嶺:中華文明的福根——對(duì)一座自然山脈的人文解讀》,作者:王渭林

1、本文只代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn),僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營(yíng)利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽(yù)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本站聯(lián)系,我們將及時(shí)做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

作者 相關(guān)信息

地理分界線,中華父親山,秦嶺對(duì)中國(guó)意味著什么

2020-04-27內(nèi)容 相關(guān)信息

地理分界線,中華父親山,秦嶺對(duì)中國(guó)意味著什么

2020-04-27? 昆侖專(zhuān)題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務(wù) 新前景 ?

? 國(guó)資國(guó)企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設(shè) ?

? 黨要管黨 從嚴(yán)治黨 ?

驚爆!新冠病毒是人為制造!毒藥和解藥出自一人之手!

驚爆!新冠病毒是人為制造!毒藥和解藥出自一人之手! 司馬南:方方改口了,但還不夠……

司馬南:方方改口了,但還不夠…… 秦順寧:深度揭露病毒來(lái)源——新冠病毒,你的魅影讓人心跳!

秦順寧:深度揭露病毒來(lái)源——新冠病毒,你的魅影讓人心跳!

驃騎參領(lǐng)|八十國(guó)聯(lián)軍兵臨城下,世紀(jì)性大戰(zhàn)即將開(kāi)啟。中國(guó)到了生死關(guān)頭!(下)——中國(guó)的應(yīng)對(duì)

驃騎參領(lǐng)|八十國(guó)聯(lián)軍兵臨城下,世紀(jì)性大戰(zhàn)即將開(kāi)啟。中國(guó)到了生死關(guān)頭!(下)——中國(guó)的應(yīng)對(duì) 蕭光畔:以“絲綢之路”為契機(jī),打造中國(guó)西進(jìn)大戰(zhàn)略

蕭光畔:以“絲綢之路”為契機(jī),打造中國(guó)西進(jìn)大戰(zhàn)略 宋方敏:呼吁立法解決共產(chǎn)黨在香港的合法地位

宋方敏:呼吁立法解決共產(chǎn)黨在香港的合法地位? 社會(huì)調(diào)查 ?

圖片新聞