您好!今天是:2025年-5月7日-星期三

在1964年被趕下臺以后,赫魯曉夫的繼任者勃列日涅夫很快就全面糾正了赫魯曉夫在政治經濟領域的一系列“瞎折騰”式的改革,經濟發展在短期內又回到了正軌。

但是,在如何評價斯大林這一關鍵問題上,勃列日涅夫始終采取“鴕鳥政策”,盡可能回避不談,并不敢公開批評赫魯曉夫的秘密報告和反對蘇共二十二大全面否定斯大林的決議。

這種“鴕鳥政策”有利于平息黨內爭議,換取了短期的經濟社會平穩發展,有一定的合理性。但是,即使是真的鴕鳥,也不會長期把頭埋在沙堆里——那樣它會窒息或者饑渴而死。等危機時刻過去了,總得要把頭抬起來。勃列日涅夫則是堅決“一鴕到底”,執政十八年都不愿意改變,這就把問題越拖越嚴重。國際國內反斯大林的力量不會因為蘇聯政府不說話就停止他們的宣傳。各種謠言越來越多、流傳的越來越廣。

勃列日涅夫不僅拒絕為斯大林恢復名譽,而且——在取消了赫魯曉夫一些明顯的“瞎折騰”式的改革以后——也拒絕對蘇聯計劃經濟體制和官僚體制做進一步的改革。勃列日涅夫時期的蘇聯體制,基本就是中央權威弱化版的“斯大林體制”。經濟體制是全盤的計劃經濟體制,國家投資重點仍然是軍事工業和重工業。

這樣,勃列日涅夫時代的蘇聯經濟基本上就是“回光返照”一下。前五六年增速恢復以后,然后就開始迅速回落。到了勃列日涅夫執政后期,已經跌到了連赫魯曉夫時期都還不如的境地。

不過,勃列日涅夫運氣不錯,在前半段經濟恢復性增長,后半段又趕上了1973年全球“石油危機”,導致石油價格猛漲。雖然蘇聯工農業經濟發展陷入停滯,但依靠石油出口賺了很多錢,國家公共福利開支仍然有保障。

勃列日涅夫時期的蘇聯,一方面被稱之為“停滯的十八年”,一方面又被很多人稱之為蘇聯的“黃金年代”。這兩方面并不矛盾。勃列日涅夫時期,政治經濟體制的改革基本停滯,缺乏創新探索,但斯大林建立的舊體制仍然能發揮作用,能有效的組織國民經濟生產。這一時期,經濟發展速度比較穩健,人民生活水平持續改善,住房和生活消費品供應比較充足,蘇聯國力強大、國際地位很高,政局穩定,社會治安良好,公共福利也不錯。總體而言,是一段老百姓安居樂業的好時光。勃列日涅夫自我感覺良好,宣布蘇聯已經建成了“發達的、成熟的社會主義”。所謂發達,就是人民生活水平已經像發達國家看齊——跟美國還有較大差距,但跟意大利、西班牙這樣的中等發達國家有的比了;所謂成熟,就是自認為政治經濟體制已經十分完善,不管是黨政系統還是計劃經濟的運行都很成熟了。這里面有自吹自擂的成分,但在蘇聯乃至整個俄羅斯國家歷史上,已是相對最好的時期。

2019年,俄羅斯全俄民意研究中心做了一個調查,問俄羅斯人愿意生活在過去一百多年歷史上的什么時期。大部分(40%)還是愿意生活在現代俄羅斯。這很好理解,因為時代在進步,比如,在用手機購物、聊天、玩游戲、刷視頻的生活方式普及之后,回到任何缺乏這些東西的時代都會很不習慣。除此以外,最高比例的就是勃列日涅夫時期,高達(37%),幾乎與現代俄羅斯持平了。愿意回到葉利欽時代的人是最少的,僅3%。愿意回到一戰之前的沙皇時代的是4%。愿意回到斯大林時代的比例高一些,但也僅有5%。

同一年,俄羅斯獨立民調機構“列瓦達中心”做了關于俄羅斯人對蘇聯領導人態度的民意調查,對斯大林持正面評價的比例創下了歷史新高。70%的俄羅斯人表示,斯大林在國家歷史中發揮了積極作用。有41%對斯大林個人的態度為“尊重”,10%的選擇了“好感”。這都是正面的情緒,而選了負面情緒的僅有14%。總體而言,俄羅斯人對斯大林的評價要高于勃列日涅夫。

也就是說:俄羅斯人愿意尊重和積極評價斯大林,但卻最愿意生活在勃列日涅夫治理下的蘇聯。斯大林時代是一個革命、創業和戰爭的時代,這個時代中人們的奮斗與犧牲值得尊敬,但生活在其中是很不舒服的——物質條件比較差,工作壓力極大,還有較高的死于戰爭的風險。勃列日涅夫的時代才是真正生活幸福的時代。從投票比例來看,可以說,如果排除技術進步的影響,勃列日涅夫時代被俄羅斯人普遍認為是過去一百多年蘇聯-俄羅斯國家歷史上人民生活幸福程度最高的時期。斯大林時期的奮斗和犧牲,和勃列日涅夫時期的民生幸福,二者是因果關系。

不過,“黃金時代”崩塌的很快,蘇聯人民享受和平繁榮的時間太短。這是不正常的,也是蘇聯的悲劇所在。

1982年11月,勃列日涅夫去世。他指定的接班人是安德羅波夫。安德羅波夫只執政一年零三個月就去世了,享年69歲。然后是契爾年科,執政了一年零一個月就去世了,享年73歲。

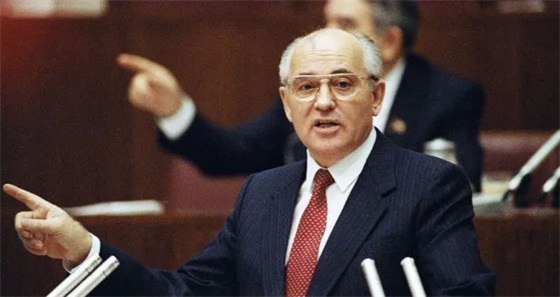

連續兩任總書記高齡上位、快速去世,讓蘇共高層決心推舉一個年輕的領導人。這樣,54歲的戈爾巴喬夫出任總書記。

戈爾巴喬夫在二戰后才入黨,衛國戰爭期間還是個未成年的孩子。他自認為是“蘇共二十大的孩子”,其政治立場深受赫魯曉夫“秘密報告”的影響,并逐步發展為完全不認可蘇聯的政治制度,對斯大林體制更是深惡痛疾。

戈爾巴喬夫上臺以后,推進了一系列激進的政治改革,先是打著“黨政分離”的旗號,盡可能把實權往政府方面挪,剝奪蘇共的權力。同時,加大力度抹黑斯大林,為三次莫斯科大審判“打包平反”。又大搞“公開化”,任憑各種抹黑斯大林和斯大林時代各種英雄人物的謠言傳播,進而徹底否定斯大林和蘇共在提高工農地位、保衛國家方面的功勛。1990年,在戈爾巴喬夫的推動下,蘇聯設立總統職位,為實權國家元首,由戈爾巴喬夫擔任。隨后,戈爾巴喬夫在憲法中取消蘇共的法定執政地位。然后,又宣布實行多黨制。

戈爾巴喬夫的一系列“改革”意圖很明顯,就是要在蘇聯廢除社會主義政治制度,全面學習西方資本主義國家的政治制度。在此過程中,他本人從黨的總書記變成總統,繼續掌握國家最高權力,但把蘇共一腳踢開。

推進政治改革的同時,戈爾巴喬夫也在同步推進經濟改革。先是提高企業的生產自主權,然后逐步推進市場化改革。這個路徑本身倒是沒什么問題。但政治改革帶來的不穩定,讓經濟改革無法取得像樣的成效。舊的生產體系被破壞,新的生產體系來不及那么快建立,經濟循環被打亂,企業的生產能力嚴重下降;同時,非法的地下黑市興起,官方物資供應體系被破壞,出現了嚴重的物資短缺。普通民眾為了基本的生活物資不得不經常在各種商店門口排起長隊。蘇聯人排隊等待購買消費品的照片廣為流傳,被視為計劃經濟失敗的象征,在西方媒體和書籍中頻繁出現。

實際上,此類情況在勃列日涅夫時代并不存在。斯大林式的計劃經濟體制固然有這樣那樣的毛病,但在保障居民基本生活物資供應方面,能力并不差,且幾十年來一直在進步。到了勃列日涅夫時期,吃穿住用的生活物資供應已相當有保障。

1985年,蘇聯每百戶居民擁有電視機97臺、電冰箱90臺,其中城市居民每百戶居民擁有電視機101臺,冰箱101臺,基本實現了家家戶戶都有冰箱電視。超過百分之八十的城市居民居住在有衛生間的成套住房。在食物方面,高淀粉食物比例持續下降,高蛋白質的食品比例持續上升。1985年人均肉類(不包括魚肉)消費61.4公斤,魚肉消費17.7公斤,奶和奶制品消費323公斤,蛋類260個。[1][1]一個可以作為比較的數據是:中國大陸2023年的人均肉類消費為62.09公斤。蘇聯由于盛產各種淡水魚類,所以魚肉一直單獨統計。如果把魚肉加上,1985年的蘇聯人的肉食水平雖然遠低于美國(108公斤),但已經跟1980年代的意大利、荷蘭、西班牙、英國差不多(約70公斤)。

從這幾張勃列日涅夫時期普通路人的照片來看,衣著的布料、花色、款式相當多樣化。即使在道路兩邊曬谷子的農村婦女,衣服的花色和款式也各不相同。照片上的人物也都沒有一點營養不良的樣子,其中有不少人看起來身材相當豐腴。

知道了這些,我們才能理解,為什么2019年民意調查中,有37%的現代俄羅斯人愿意回到勃列日涅夫時代生活。那是一個物質有保障、工作壓力不大的值得懷念的“老時光”。

對勃列日涅夫時代的蘇聯普通人生活狀態,雷光漢的《蘇聯流亡記》能比較客觀的予以反應。雷光漢是北大歷史系畢業生,因為在20世紀50年代在國內宣傳俄國歷史上侵占了很多中國的土地、斯大林搞“大清洗”殺了很多人等,而被扣上“反蘇右派分子”的帽子,在國內生活艱難。為了躲避政治運動的沖擊,他最后竟然選擇了逃亡到蘇聯。到蘇聯后,長期在邊疆地區的工廠做工謀生,中間一度計劃逃去伊朗,被抓住坐了七個月的牢,又流放到哈薩克農村墾荒三年多。流放結束后,到江布爾市(哈薩克斯坦江布爾州首府)一家工廠做工,直至退休。他被迫在自己最討厭的國家生活了四十多年。雷光漢在蘇聯算是社會中下層,其生活記錄應該是比較客觀的,且肯定不會有故意美化蘇聯的傾向。我想,也很難找到比他更有資格評價蘇聯普通人生活狀態的中國人了。

雷光漢在書中揭露了勃列日涅夫時代官員的腐化情況,嚴厲批判了蘇式計劃經濟僵化浪費的弊端。但同時也承認,蘇聯人民的生活狀態相當不錯。

他說:

“蘇聯普通人社會還是相當平等的,全民公費醫療,全民義務教育,全民社會福利,人人都能享受,只要在蘇聯土地上,不管戶口在何處,看病,上學都不花錢,住院了還發全額工資。有的中國人象李廣諱到中國探親幾個月,拿來中國醫院開出的病假證明回到蘇聯,照樣可以領到工資。有的國人有親戚生活在蘇聯的,要超生小孩,便挺著大肚子到蘇聯生孩子,在產科醫院領取出生證,每個月政府還發給兒童補助費。青年男女婚姻嫁娶,也不講究文化程度,出身門第之類。愛上了就結婚,誰也不笑話。許多受過高等教育的女青年找丈夫都愿找工人,是經濟規律在起作用,如果找自己的大學同學,兩個人的工作加起來才260盧布,勉勉強強過日子,不知道什么時候才能領上房子,買上汽車。找個工人,丈夫工資高,工齡只要超過5年,就可以領上住宅,買汽車也不困難。零件廠辦公大樓里坐著20來個秀臉媚目,衣著摩登的女職員,充當各式工程師,會計、統計師、秘書、廠醫等令人羨慕的職務,她們的丈夫都是滿身油污的工人。

有些大學畢業生在畢業后先干兩年國家分配的工作,領到畢業證書后,再當三五年工人,領了住宅,買了汽車以后,再去干本職工作。

特別是分房子,全靠工齡分配,沒有職務高低之分。當然進入了特權階層的高官除外(至少得到共產黨的區委書記這一級)他們都有獨立的專門的官邸。分房一般要在單位的工會排隊3-5年,持工齡和戶籍證明就行。城市里每人不少于12平方米,住宅都是套間,冷水熱水,廚房,廁所,浴室一應俱全。一對夫妻無孩子分一間房的套間;有一個孩子或兩個孩子,孩子為同性,分兩間正房;兩個孩子為異性或者3個,4個孩子者分3間正房;5個或5個以上孩子者分4間或5間正房,孩子多了可以不排隊,優先領得。我只有兩個孩子,一兒一女,就領了3間正房。和我住同一棟房的,有設計院院長,校級警官,法院院長,消息報記者,功勛演員,也沒有住得比我特殊。

因為工資不多,所以房租低廉,水電煤氣和公共交通費用都只是象征性的。一個盧布有100個戈比,市內交通一次,不分遠近都是5戈比。1個人1個月煤氣費50戈比,水費20戈比,一度電2戈比。免費福利多,物價也十分便宜。只要不喝酒,日子是過得不錯的。我平均每月領了330—360盧布,按官價折合540—590美元,能買到3臺大冰箱或3臺黑白電視機,一輛半輕型摩托車或7輛自行車,5套高級西服或3件呢子大衣,180公斤牛肉或豬肉,一噸又100公斤面粉或425公斤大米,乘飛機去莫斯科6趟或乘火車去莫斯科10趟。物價十分穩定,只見降價,少見漲價。價格全國統一定死,印在商品上(如衣服印在布條上再縫在衣服里子上)或鑄在商品上(金屬,玻璃或塑料商品在鑄造時就把價格鑄進去了),那時的蘇聯人不愁衣食,不愁教育和就業。笑顏常開,神采奕奕。”[1][2]

雷光漢書中 ,勃列日涅夫時期蘇聯普通城市的普通工人家庭,僅需工作五年以上,就可以享受福利分房,甚至竟然連“買汽車也并不困難”。普通人的生活水平,確實是向同時代的發達國家看齊了,而且工作更有保障、生活更加安定。

嚴重的物資短缺和排隊問題,是在戈爾巴喬夫上臺以后,推行錯誤的改革路線造成國家政治經濟秩序混亂之后才發生的。

雷光漢的記錄說:

“1983年、1984年是蘇聯盛衰的分水嶺,之后,蘇聯的經濟狀況一天不如一天,每況愈下。我們在生活里的實際感覺很強烈,以前是年年漲工資,以后工資是不漲反降;以前每年每季度和重大節日都發獎金,以后很少能看到獎金了;以前商店里的商品雖然不是琳瑯滿目可也是必需的盡有,以后逐漸少起來了。特別是食品供應缺乏,各式各樣的香腸、熏肉、黃油,奶酪全不見了,有時買牛奶也得排長隊。節日供應點黃油、牛肉,得排隊三,四個小時。小女兒出生后,不能沒有牛奶,我每天凌晨5點起床到牛奶店排隊,在排隊名單上寫下自己的號碼和姓氏,然后去上班,商店開門后,由妻子購買。”[1][3]

勃列日涅夫是1982年年底去世的。1983年是安德羅波夫執政。1984年是契爾年科執政,1985年戈爾巴喬夫上臺。

根據雷光漢的感受,蘇聯人民的生活水平應是從1984年開始走下坡路了。由盛轉衰有一定的過程,真正滑落到物資嚴重短缺的狀態,是在戈爾巴喬夫時期。

雷光漢記錄說:“戈爾巴喬夫的政治改革開始后,冰凍的蘇維埃專制制度完全解凍。但我們老百姓感覺到的只是商品一天比一天缺乏,買食物、大米和面粉都得用票,有兩個星期整個城市完全買不到煙。”

總之,用戈爾巴喬夫時期蘇聯老百姓排長隊買面包的照片來論證蘇式計劃經濟的失敗,缺乏說服力。蘇式計劃經濟體制當然有問題,應該大刀闊斧的改革,但它并非蘇聯解體的主要原因。蘇聯解體并不是源于計劃經濟崩潰,而是源于政治崩潰。或者說,是先政治崩潰,然后再走向的經濟崩潰。在政治崩潰之前,不管是宏觀經濟表現還是普通老百姓的生活,不說有多好,起碼是遠遠沒有到能讓一個世界性強國走向末日的程度。是戈爾巴喬夫在政治上的錯誤做法拖垮了蘇聯經濟。

政治混亂和隨之而來的經濟崩潰,最終讓蘇聯在1991年走向了解體,分裂成為了俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯、格魯吉亞等很多個獨立的國家。蘇共及其在各加盟共和國的分支,也都喪失了執政地位。

終結蘇共的執政地位,是戈爾巴喬夫計劃之中的事,但蘇聯解體,他這個“蘇聯總統”跟著失去權力,則出乎了他的意料。他幼稚的以為,拋棄蘇共,自己還能繼續當大國首腦。不過,失去權力以后,其個人損失不算大。他被西方國家吹捧為偉大人物,出書、演講、在各種電影中扮演自己、做奢侈品代言廣告等,忙的不亦樂乎,成為了億萬富翁,活到了九十多歲才去世,是蘇聯領導人中壽命最長的一個。

從戈爾巴喬夫上臺到蘇聯解體,僅用了六年時間。

在戈爾巴喬夫上臺之前,蘇聯內部固然隱藏著不少問題,但并沒有爆發什么了不得的危機,經濟增長放緩但也沒有負增長,沒有可怕的通貨膨脹,沒有社會動蕩,更沒有大規模的政治鎮壓,沒有慘痛的軍事失敗(阿富汗戰爭的規模不算大)。沒有人能想到如此強大的國家,會在六年的時間內就走到政治經濟全面崩潰的局面。

勃列日涅夫時期確實存在上層特權腐化的問題,但老百姓的日子過得比較舒服也是事實。勃列日涅夫本人有喜歡大量授予自己勛章的毛病,還有打獵和開豪車這樣比較花錢的愛好,也喜歡下屬給他送一些貴重的生日禮物比如珠寶、名車之類的,不過也就僅此而已。他沒有耗費巨資給自己修建莊園行宮,也沒有把國家財產化為私有,死后沒有留下數量驚人的遺產。他對親人管束不嚴,尤其是其女婿有貪污腐敗的問題,但他沒有讓親戚掌握大權。蘇聯最高領導人,赫魯曉夫、勃列日涅夫、安德羅波夫、契爾年科以至戈爾巴喬夫,全都出身于平民家庭,沒有任何特權背景。勃列日涅夫時代的政治局委員們之間也沒有血緣關系。勃列日涅夫死后,他的繼承人安德羅波夫馬上就掀起了一波“反腐風暴”,其女婿被迅速逮捕,一大堆親戚親信被清算,很多高級官員被問責。

雷光漢在《蘇聯流亡記》中對安德羅波夫短暫的整頓也還有記錄,他說:

“安德羅波夫上任伊始,就整治貪官污吏。據我知道,江布爾州警察局外事科長就判了刑……經過幾個月的整頓,各方面都在變好,商店的食品供應好多了,漲上去的物價開始回落了,可惜好景不長,只執政一年又幾個月……”

這些情況說明,蘇聯體制還擁有較強的自我凈化能力,可以通過適當的方式反腐倡廉、去濁澄清,恢復積極向上的態勢。上層特權腐化與民眾生活水平改善之間的矛盾,遠沒有到必須推翻這個政權才能解決的地步。這個國家并不是必須經過一場解體式的災難才能解決經濟發展緩慢、財富分配不公的問題,而且——實踐證明——解體之后經濟發展狀況比解體之前更糟糕、兩極分化更嚴重。

俄羅斯人民是否愿意回到蘇聯時代生活呢?2019年的民意調查已有結論。雷光漢這個既反蘇又反共的人,對這個問題的回答是這樣的:

“蘇聯解體已經10年了,獨聯體各國沒有迎來民主,經濟破產的苦果卻人人都得吃,處處是乞丐和流浪者,社會競爭條件更不公平。人們特別是年紀大的人,不管哪一個民族,都留戀前蘇聯社會無所憂愁的日子,回憶那夢景般的生活。”[1][4]

回顧一下戰后蘇聯戰后經濟增長的情況:

|

時間 |

國民收入增長率 |

主要領導人 |

|

1951-1955 |

10.25% |

斯大林、馬林科夫 |

|

1955-1960 |

8.7% |

赫魯曉夫 |

|

1961-1965 |

6.1% |

赫魯曉夫 |

|

1966-1970 |

7.7% |

勃列日涅夫 |

|

1971-1975 |

5.7 |

勃列日涅夫 |

|

1976-1980 |

3.7 |

勃列日涅夫 |

|

1981-1985 |

3.4% |

戈爾巴喬夫 |

|

1986-1990 |

1.3% |

戈爾巴喬夫 |

表:1950-1990年五年期蘇聯國民收入增長率比較(根據《蘇聯興亡史》、《蘇聯政治經濟體制七十年》等資料編制)

從表中可以看出,斯大林、馬林科夫時代的經濟增長是最快的,赫魯曉夫執政后就開始下降,持續了十年。赫魯曉夫基本就是“吃遺產”,其執政能力十年一以貫之的差,前期得利于斯大林、馬林科夫時代的發展慣性,經濟表現尚可,越到后來越差。

勃列日涅夫時代是“先揚后抑”。1964年赫魯曉夫被趕下臺,一系列“瞎折騰”做法被廢除,新的執政團隊還算勵精圖治,經濟發展出現回升。但隨著體制僵化、官僚腐化以及勃列日涅夫本人開始“怠政”,經濟增速又開始回落。到勃列日涅夫執政后期,1975年到1980年,平均增速已經降到了3.7%的水平,連赫魯曉夫執政后期的水平都不如了。不過,由于持續數十年的經濟增長,這一時期的人民生活水平一直保持的不錯。

1981年到1985年,是勃列日涅夫去世、安德羅波夫和契爾年科短期執政、戈爾巴喬夫上臺的過渡期,政治經濟體制保持穩定,經濟表現總體也跟勃列日涅夫晚年差不多。

1985年到1990年是戈爾巴喬夫全面執政時期,他錯誤的政治經濟改革,讓蘇聯經濟掉入了“冰窟窿”,年均增長僅1.3%,而且是逐步下降,在1990年經濟是負增長(-4%),成為了蘇聯和平時期經濟表現最糟糕的時代。

總的趨勢,就是蘇聯從斯大林去世以后,“一代不如一代”,經濟增速持續放緩,勃列日涅夫時期相對穩定了一下,到了戈爾巴喬夫時期則極速走向崩潰。

蘇聯黃金儲備量的變化也可以反應蘇聯歷任領導人的治理風格和成效。列寧去世的時候,蘇聯黃金儲備大約是200噸;斯大林去世的時候,留下約1300噸黃金;赫魯曉夫下臺的時候,留下577噸黃金;勃列日涅夫時期,黃金儲備先增后降,1972年達到1277噸,已接近斯大林時代的水平,但此后開始迅速減少,其去世的時候,1982年只剩下576噸,跟他上臺時候的數量基本持平。[1][5]戈爾巴喬夫上臺后,黃金儲備繼續下降,到蘇聯解體就所剩無幾了。

打一個不一定恰當的比方,斯大林就好像是一個為子孫后代省吃儉用的“大家長”,帶著全國老百姓艱苦奮斗,給后人留下一筆豐厚的遺產,指望子孫后代靠著這筆遺產能逢兇化吉、福壽綿長,自己多吃點苦無所謂;赫魯曉夫就像個“富二代”,不懂得老一輩創業艱辛,大手大腳亂花錢,好在家大業大,沒有徹底揮霍干凈;勃列日涅夫是“自收自支”,自己掙的錢自己花光,沒坐吃山空也沒給子孫后代多留點;戈爾巴喬夫就是“敗家子”,敗家水平跟赫魯曉夫差不多,但由于上一代留下來的遺產太少,很快就給霍霍光了。

蘇聯快速解體最重要的原因,是整個蘇聯社會的精英階層,包括黨政精英和知識分子群體,也包括普通勞動者中的政治積極分子,有很大部分對蘇共領導的社會主義制度失去了信心。整個社會的政治信仰崩塌了,只要出現一點困難,他們首先想的就是這是社會主義制度的問題。他們沒有耐心去對現有體制進行逐步的優化調整,覺得可以通過全面引進歐美的政治經濟體制來快速改變國家面貌、提高生活水平,解決他們生活中遇到的各種難題。他們幼稚的以為,改用西方的政治制度,就可以享受同等程度的生活水平。他們沒有看到,歐美發達國家較高的生活水平,是建立自從大航海以來對全球欠發達國家武裝掠奪和經濟控制的基礎之上的。那些沒有在全球經濟體系中占據金字塔尖位置的國家,妄想通過照搬西方的政治經濟體制來追趕發達國家,是南轅北轍,只能淪為發達國家的經濟殖民地。戈爾巴喬夫就是這部分人的典型代表。

而他們失去信心、失去信仰的關鍵,就是赫魯曉夫的二十大“秘密報告”,以及此后蘇共二十二大對秘密報告內容的正式確認。“秘密報告”在當時制造的動亂很快就平息了,但最壞的影響——對社會主義信仰的破壞卻潛伏下來,讓那些還在學校接受教育的年輕人大面積的懷疑社會主義運動的合理性,終于在三十年后“開花結果”,毀掉了蘇聯。

[1][1] 《蘇聯國民經濟發展七十年》,460頁

[1][2] 雷光漢,《蘇聯流亡史:一個反蘇分子的家國情懷》,“第四章:定居塔拉斯,重為中國民”,香港中文大學出版社,2017年版

[1][3] 雷光漢,《蘇聯流亡史:一個反蘇分子的家國情懷》,“第四章:定居塔拉斯,重為中國民”,香港中文大學出版社,2017年版

[1][4] 雷光漢,《蘇聯流亡史:一個反蘇分子的家國情懷》,“第四章:定居塔拉斯,重為中國民”,香港中文大學出版社,2017年版

[1][5] 《蘇聯政權史》,333頁

作者簡介:李曉鵬博士,著有《先秦上古一萬年》、《帝制與盛世:漢唐明的時代》、《變法與黨爭:大明王朝的衰亡》、《巨變與突圍:碰撞中的清帝國》、《晚清六十年的革命與改良》、《中國崛起的經濟學分析》等多部歷史與經濟學著作;來源:李曉鵬博士微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

內容 相關信息

從“黃金時代”到蘇聯解體#關于斯大林的讀書筆記與再反思#(五十三)

2025-02-22? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?