您好!今天是:2025年-4月21日-星期一

2018年,教育部發布《普通高中歷史課程標準(2017年版)》(以下簡稱“新版課標”)。新版課標的一個重要變化是將馬克思主義社會形態理論(以下簡稱“五形態說”)明確寫入課程標準。“中外歷史綱要”模塊“內容要求”開篇即介紹“五形態說”的基本內涵,特別強調“不是所有民族、國家的歷史都完整地經歷了這五個階段,但是這個發展總趨勢具有普遍性、規律性的意義”。不過,筆者在日常教研和交流中發現,部分歷史教師認為“五形態說”是“陳舊”、“站不住腳”的理論,“是對馬克思唯物史觀的誤解”。這不利于新版課標要求的落實。

回顧近年來的研究成果可以發現,在關于“五形態說”的學術爭論中,并非是質疑和否定的觀點“一邊倒”。學界針對質疑者主要論點的梳理和反駁,進一步深化了對“五形態說”的認識。

其一,部分質疑者認為,“五形態說”主要源自1938年出版的《聯共(布)黨史簡明教程》,暗示此說是后人強加給馬克思的。但實際上,學界已對此進行正本清源。

人民出版社新近出版的《馬克思主義發展史》(10卷本)指出,“馬克思恩格斯在《德意志意識形態》中對所有制劃分了不同的形式,實際上這也是劃分人類社會的發展形態”,“馬克思恩格斯區分了所有制的不同發展階段后,提出了四種所有制形式依次更替的演進序列,即部落的所有制、古典古代的公社所有制和國家所有制以及中世紀的、封建的或等級的所有制和現代的、階級的即資產階級的所有制。這里已經蘊含著后來‘經濟的社會形態’的思想”,“前資本主義的三種所有制形式加上資本主義社會和共產主義社會,表明了他們已經初步提出了五種社會形態理論”。浙江大學劉召峰教授指出,“早在1938年之前,‘五形態說’的相關思想已經傳入中國;‘五形態說’來源于斯大林《論辯證唯物主義和歷史唯物主義》(即《聯共(布)黨史簡明教程》第四章第二節——引者注)一文的說法,缺少根據”,“在我國學界影響巨大的‘五形態說’起源于我國學者對于馬克思或恩格斯相關文本的閱讀與理解”。安徽省社會科學院戚嵩副研究員論證了馬克思主義經典作家間觀點的繼承關系,“列寧和斯大林對五種社會形態理論的理解并非純屬隨意,而是根植于馬克思和恩格斯的原著,基本上符合馬克思、恩格斯的原意”。

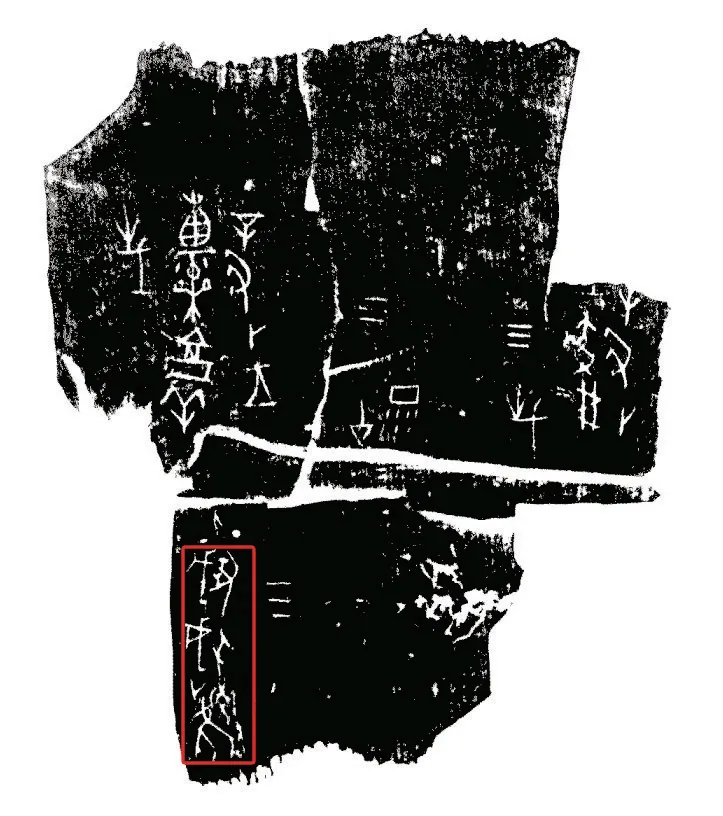

其二,馬克思晚年的《馬克思古代社會史筆記》(以下簡稱《筆記》)和《給〈祖國紀事〉雜志編輯部的信》(以下簡稱《給編輯部的信》)是質疑者常用的“佐證”材料。在《筆記》中,馬克思反對柯瓦列夫斯基將印度在德里蘇丹統治時期和莫臥兒帝國統治時期的土地關系變化看作“封建化”的觀點。在《給編輯部的信》中,馬克思反對把“關于西歐資本主義起源的歷史概述”視為“一般發展道路的歷史哲學理論”。這些表述被質疑者一再引用,以論證馬克思本人亦否認“五形態說”的普遍性和規律性。

然而,河北大學劉秋根教授分析了《筆記》相關論述的原意,認為馬克思批評柯瓦列夫斯基對印度“封建化”的看法“只強調亞細亞所有制形式(印度公社為典型)之上政體與日耳曼所有制形式之上政體的差別”,“并未從一般意義上否定印度社會的封建性質”,“大體上說是從一些具體特征否認柯瓦列夫斯基將印度封建與西歐封建簡單類比的觀點”。天津大學楊文圣教授在分析《給編輯部的信》的寫作背景和目的后指出,馬克思“要回答的是當時俄國發展道路問題,即俄國農村公社可能的歷史命運及世界各國是否都必須經過資本主義發展各階段的問題”,“反對那種試圖把西歐資本主義的起源的歷史概述當作一種絕對的教條的做法,認為俄國可以走不同于西歐的發展道路,它有可能‘跨越’資本主義的發展階段”,但許多學者“沒有聯系這封信的上下文的內容,舛誤地引用這段文字”。通過文本細讀,他們詳細論證了馬克思反對在分析印度、俄國等非西歐國家歷史時機械地套用“五形態說”,重視不同國家民族社會形態演進特殊性的原意和辯證態度。

其三,質疑者的另一個觀點是,“五形態說”是“僵化的、單線性的模式”。對此,中國社會科學院經濟研究所李根蟠研究員指出:“馬克思主義關于社會經濟形態有規律演進的學說,是統一性與多樣性的統一,常規性與變異性的統一,共性與個性的統一,不應把這兩方面對立起來。我們承認人類歷史發展有共同的規律,但不同地區不同民族由于歷史條件的差異,具體的發展道路是豐富多彩、千差萬別的,可能有‘超越’,可能有滯后,也可能有‘變異’。”

高等教育出版社《馬克思主義基本原理》(2023年版)寫道:“這五種社會形態的依次更替,是社會歷史運動的一般過程和一般規律,表現了社會形態更替的統一性。但是就某一國家或民族的社會發展的歷程而言,情況就復雜了。有些國家在發展中經歷了幾種社會形態依次更替的典型過程,也有些國家在發展中超越了一個甚至幾個社會形態而跨越式地向前發展;有些國家在歷史發展的一定階段上社會形態性質不夠典型,甚至多種社會形態特征交叉滲透;有些國家在一定時期由較為落后的社會形態快速躍進為先進的社會形態,而有些國家的社會形態則長期陷于停滯狀態;即使是同一種社會形態,在不同國家也會顯現出不同特點。所有這些都體現了社會形態更替形式的多樣性。”在梳理和區分人類社會不同發展階段時,學界還存在“農業社會、工業社會、信息社會”和“傳統社會、現代社會”等研究模式。按質疑者的邏輯,這些研究模式是否也是“單線論”呢?可見,“單線論”的批評不但站不住腳,而且本身可能就是個偽命題。

其四,中國古代長期實行中央集權的政治制度,這種政治制度既不是中文詞“封建”原本所指的分封制,也不同于西歐封建社會的封君封臣制度。部分質疑者因此認為中國沒有經歷“封建社會”階段,否認“五形態說”的普遍規律性。但是,這一觀點混淆了“封建社會”的表象和本質。

表面上,“封建社會”指實行封君封臣政治制度(封建制度)的社會,而實際上,正如北京師范大學侯樹棟教授指出的,馬克思是根據歷史唯物主義的原理,“將封建主義首先理解為一種所有制形式、一種生產方式、一種社會形態”;列寧在此基礎上“把前資本主義時代東方各國以地租剝削為主要特征的壓迫農民的社會制度,都概括為封建制度”。馬克思所說的社會形態是“經濟的社會形態”,是依據“經濟基礎特別是生產關系的不同性質”來劃分的。因此,只要越過了語義上的門檻就能明白:判斷中國是否經歷“封建社會”的真正標準,并不是中國社會實行的是分封、封君封臣還是中央集權的政治制度,而是從生產關系來看,中國古代是否有著同西歐封建社會相同的經濟本質。只要對這個問題的回答是肯定的,那么中國“封建社會”是否實行“封建”政治制度,并不影響對其性質的判斷。

如中國社會科學院近代史研究所鄭大華研究員所言,“西歐中世紀的‘領主采邑制’雖然與中國秦漢以后到1840年鴉片戰爭之前的‘宗法地主專制’存在著不同,但這些不同只是表現形式的不同,而非實質的不同。易言之,二者實行的都是土地私有,農奴或農民一定程度上依附于領主或地主,領主或地主對農奴或農民實行殘酷的政治壓迫和經濟剝削”,“馬克思主義‘五種社會形態’學說,正是從土地私有、人身依附關系、統治者(領主或地主)對被統治者(農奴或農民)實行殘酷的政治壓迫和經濟剝削這一意義上稱介于奴隸社會與資本主義社會之間的社會形態為‘封建社會’的”。因此,中國和西歐都經歷過“封建社會”階段,而雙方在“封建時期”的不同政治制度和其它上層建筑,體現了不同文明發展的特殊性。

由上可見,新版課標明確“五形態說”指導地位的背后有著堅實的學術基礎。歷史教育工作者只有更多了解馬克思主義歷史理論研究的新成果,避免“兩張皮”現象,才能幫助青少年更好地認清歷史發展的大勢,樹立遠大的理想和目標。

(作者單位:杭州師范大學附屬中學;來源:昆侖策網【授權】,轉編自“中國歷史研究院”,原刊于《歷史評論》2024年第1期)

電子郵箱:gy121302@163.com 更多文章請看《昆侖策網》,網址: http://www.kunlunce.cn http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?