您好!今天是:2025年-4月21日-星期一

在中共武裝起義的斗爭中,由于人員流失過大或繳獲頗豐,往往導致槍多人少的情況出現,加之處在武裝斗爭的摸索階段,領導人對于槍械處置問題還沒有經驗,沒有統一的處理方案,在起義計劃中,也很少提到起義后的槍械處理問題。本文以南昌起義、湘贛邊秋收起義為例,就各起義中領導人對富余槍支的不同處理方式作以探討。

>>南昌起義中初嘗教訓

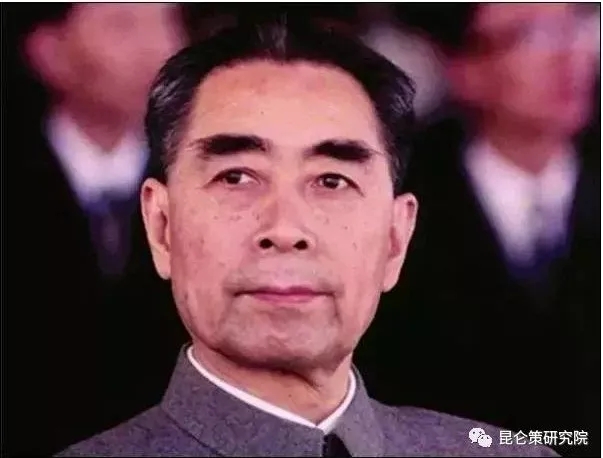

1927年夏第一次國共合作破裂后,中共積極投入武裝反抗國民黨的斗爭。正準備開拔東征的國民革命軍第二方面軍革命基礎較好,所部第十一軍副軍長葉挺是共產黨員,第二十軍軍長賀龍也同情革命,軍中有大量的中共黨員與工農運動骨干,具備起義的條件。中央委員趕赴九江,會商起義大計,當時的計劃是在南昌發動起義后,率起義部隊折返廣東,先取東江,獲得蘇聯武器援助,再下廣州,重新建立革命根據地。7月27日,前敵委員會正式成立,由周恩來擔任書記,賀龍任總指揮,葉挺任前敵總指揮。8月1日凌晨,起義爆發。經過5個小時激戰,起義部隊拿下了南昌城。

然而,考驗才剛剛開始。拿下南昌城不易,返回廣東更難。起義部隊以葉挺的第十一軍、賀龍的第二十軍為主力,大約兩萬余人。從江西南昌到廣東汕頭,有七百多公里,只能靠兩條腿走。返回的道路有兩條:一條是從南昌到吉安,然后經過韶關沿粵漢路返回廣東。這條路是大道,便于大軍通行,沿途鄉鎮較多,獲取給養較為便利,但缺點是敵軍也能迅速調動,對起義部隊進行圍堵。另一條是從南昌到撫州,沿著贛閩交界的武夷山脈南下,經尋烏到達廣東東江。這條路不利于敵軍圍堵,崎嶇難行,而且給養困難。起義軍參謀團會議討論再三,最后為了盡快趕到東江獲取蘇聯軍援,最大程度保存實力,選擇了第二條路。

對于起義部隊而言,這條返回廣東的道路注定充滿艱辛。由于沿途地區農民運動受到國民黨的巨大摧殘,起義部隊沿途難以得到農民援助,缺乏后勤保障。除了敵軍堵截,給養困難外,槍械的處理成了起義部隊的大問題。據史料記載,南昌起義成功后,起義軍繳獲軍械頗為豐富,共七千余支槍,八十余萬發子彈和數門大炮。

考慮到七百多公里的路程,沿途難以獲得武器補給,還有敵人的圍追堵截,勢必造成槍械的短缺,起義領導人決定隨軍攜帶這批槍械彈藥,以確保大隊人馬能安全抵達廣東東江,但找不到民夫就是一個大問題。彼時的行軍打仗很大程度上都依靠農民積極充當挑夫幫助北伐軍搬運軍用物資,解決了物資運輸的大問題。可是,由于國民黨的鎮壓與威脅,起義軍難以尋找大批挑夫幫忙搬運槍械。無奈之下,起義領導只能命令每個士兵設法自行搬運武器。每位士兵要背負子彈有數百發之多。

正值盛暑,既要行軍,又要打仗,還要馱運槍械彈藥,這是許多士兵沒有經歷過的苦和累。槍在起義時是珍貴的利器,但在撤退時就是沉重的負擔了。每到一個地方,百姓都不敢出來,連找碗水都很難,沿途生病掉隊的情況層出不窮,槍械越發顯得沉重,致使部隊行進很慢。于是一些士兵偷偷丟掉了槍支彈藥,或者干脆偷偷脫隊。加上沿途土匪民團搶奪槍械,結果許多槍支彈藥剛剛搬離南昌城就丟失不少。時任第二十軍第三師師長周逸群后來在報告中提到:“當我們離開南昌時,因江西民眾運動毫無一點基礎,找挑夫非常困難,而得敵人子彈槍枝甚多,因此無法運送,于是為要多帶子彈,只好每兵發給子彈二百五十發,甚至三百發。士兵因為天氣太熱,都不愿多背子彈,竟有暗將子彈投棄者。據賀氏云(即賀龍),僅軍部特務營由南昌至瑞金并未作戰,而損子彈達三萬余發,其他各團可想而知。方由南昌出發,炮兵營因拉夫出發稍遲,又不與后衛聯絡,致被潰兵搶去‘大正六年式’山炮一門,平射炮兩門,子彈百數十萬。此二十軍絕大之損失。”時任政治保衛處處長的李立三回憶:“僅行軍三日,實力損失已在三分之一以上,遺棄子彈將近半數,破擊炮完全丟盡,大炮亦丟了幾尊,逃跑及病死的兵士將近四千。”而第十一軍軍長葉挺也在回憶中指出:“由南昌所得之軍械因運輸困難,大部均遺棄于敵人。”起義部隊也曾沿途設法將部分槍支送給當地農民組織武裝,但因為種種顧慮,農民很少愿意接受。

8月底到達瑞金、會昌后,起義部隊與錢大鈞部在會昌發生激戰。盡管起義部隊大獲全勝,但鑒于敵情變化,決定改道閩西,經過長汀、上杭返回廣東東江。中途改道還有一層原因,就是槍械運輸的問題。葉挺回憶會昌之戰時有道:“此時因攜帶空槍太多(十一軍約5500支,賀龍約2000支),若直接由江西回粵,因山路運輸困難,無法攜帶,才改道折入福建省汀州,利用水道運輸,并以二十五師護送。”劉伯承也在說明改道理由時指出:“然順鄞水而下韓江船可載大批戰利品—槍支(在五千左右)與大批受傷官兵,得迅速的到東江,不然無力夫以過尋鄔山路,槍械、傷者均無辦法。”可見,盡管沿途槍械丟失較多,但起義軍尚有7000多富余的支槍。這時參謀團在決定行軍路線時也不得不考慮到槍械搬運的困難。

9月5日,起義軍進入福建后,周恩來感到起義軍歷經激戰雖然獲勝,但兵員與子彈的損耗將成為以后的大問題,因此致信中央催促共產國際,一旦起義軍占領潮汕地區應及時提供軍援。但軍情瞬息萬變,尚沒等到回音,起義部隊就在潮汕地區遭遇強敵圍堵。這時起義部隊因連續作戰,許多槍械已經損壞,子彈也難以為繼。第二十軍第二師黨代表陳恭后來回憶:“所有器械,連日使用,未能善為保管,以致有槍而不能用者,所在多有,機關槍更不能用。彈藥缺少,無法補充。”10月初,由于敵強我弱,除了部分殘軍轉移外,起義軍大部終究不得不放棄潮汕,起義軍搬運的槍支因形勢危急也沒能顧及。葉挺曾建議把多余的空槍運到海陸豐交給當地農軍,但沒有獲得同意,結果這批槍支大部分被敵軍黃紹竑部繳獲。

在后來的總結報告中,不少南昌起義領導人都提到如果沿途能得到群眾的幫助,那么不但槍械的搬運不成問題,還可以武裝群眾,發展革命力量。

>>湘贛秋收起義中有失有得

就在南昌起義爆發數天后,中共中央在武漢召開了緊急會議(史稱“八七會議”),商討新形勢下的工作方針。毛澤東在會議上批評了以往忽視軍事工作的傾向,特別強調了革命武裝的重要性:“從前我們罵中山專做軍事運動,我們則恰恰相反,不做軍事運動專做民眾運動。蔣唐都是拿槍桿子起的,我們獨不管。現在雖已注意,但仍無堅決的概念。比如秋收暴動非軍事不可,此次會議應重視此問題。新政治局的常委要更加堅強起來注意此問題。湖南這次失敗,可說完全由于書生主觀的錯誤,以后要非常注意軍事問題。須知政權是由槍桿子中取得的。”長期注意農民運動的毛澤東在會上的發言,來自于切身體會。在大革命鼎盛時期,毛澤東的家鄉湖南省75縣中成立了縣農會57個,鄉農會6967個,會員發展到136萬余人,成為全國農民運動的重要區域。湖南鄉間已經高喊出“一切權力歸農會”的口號。然而,1927年5月21日,國民黨第三十五軍三十三團團長許克祥在長沙悍然發動馬日事變,解散黨部機關,捕殺黨員群眾,使湖南一夜進入白色恐怖。以當時湖南農會會員之眾,不敵許克祥一個團的武裝鎮壓。關鍵問題,就是湖南作為內陸省份,農民不太容易獲取槍械。馬日事變后,毛澤東接待從湖南逃難來武漢的黨員群眾時已經感覺到,如果廣大的農會成員有槍桿子,那么湖南的革命形勢當有另一番景象。

八七會議后,中共中央有心留毛澤東在中央機關工作,但他卻選擇返回家鄉湖南,把農民武裝起來,發動秋收起義。作為中共中央特派員的毛澤東返回湖南后,擔任了前敵委員會書記,并于9月11日發動湘贛邊秋收起義,樹起工農革命軍第一軍第一師的旗幟。起義部隊除了原武漢政府警衛團之外,都是湘贛邊的工農武裝,約5000余人。與南昌起義的武裝主要來自正規軍不同,秋收起義中相當大的部分是工農武裝,槍械不夠,就以梭鏢為武器。起義爆發后,由于敵強我弱,起義部隊原定的攻打長沙計劃未能實現,毛澤東決定率軍南撤。

南昌起義領導人南下遇到的困難,毛澤東也在撤退途中遇到了。由于南下沿途遭遇襲擊,軍心動搖,脫隊現象嚴重。據中國工農紅軍第一軍第一師師長余灑度回憶,到達江西蓮花縣集合部隊時,整個起義部隊僅剩600余人,700余支槍。起義軍已經從人比槍多變成槍比人多。于是起義軍縮編為一個團,以陳浩為團長,繼續撤退。

隊伍何去何從,成為大家關心的問題。有的人主張往南走與南昌起義主力部隊會合,有的人主張解散隊伍各自疏散,毛澤東都不認可。對于毛澤東來說,最緊迫的就是找一塊地方休整一下,使整個部隊喘口氣,大家吃得上飯,傷病員得到醫治,軍用物資得到存放。早在籌劃起義之初,毛澤東就考慮過起義萬一失敗后的情況,提出了“上山”這一條路。當時毛澤東看中的地方就是羅霄山脈中段的井岡山。井岡山地勢險要,群眾基礎好,既利于防備敵軍進攻,又能在附近各縣打土豪獲取給養。但山中并非無主,兩支綠林武裝在井岡山盤踞多年。兩支武裝的首領王佐、袁文才是結拜兄弟,一個彪悍,一個圓滑,分駐山上山腳,相互呼應。無論是官軍還是民團,均不能把它們剿滅。

10月3日,在古城召開的會議上,如何對待兩個“山大王”就成為討論的焦點。隊伍中有人提出消滅這兩支武裝,但毛澤東知道這并不周全。起義隊伍正面臨著敵人的追剿,如果久攻井岡山不克,那么就會陷入腹背受敵的窘境。多年周旋于官軍中,王佐、袁文才早就積累了豐富的游擊經驗,顯然也不是朝夕可破。另據一些熟知內情的黨員介紹,王佐、袁文才早年深受本地地主的壓迫,有濃厚的“劫富濟貧”的思想。毛澤東提出,不要只想著消滅土匪,要交三山五岳的朋友,團結改造他們,這樣聯合起來,自身壯大了,敵人就沒辦法了。

毛澤東等人思考再三,提出把余下的100余支槍送出去,換取王佐、袁文才的支持。這個提議馬上引起眾人的反對。槍械是武裝斗爭的法寶,而且在槍械緊缺的湖南,每一支槍都來之不易。毛澤東決定送,而且一送就是100支,這在旁人看來未免出手太過闊綽。但冷靜下來考慮,目下起義部隊疲憊不堪,傷病員不斷增多,槍扛著走沒有用,用它打開局面,為部隊換來休整空間或許更為有利。在毛澤東的反復勸說下,眾人接受了送槍的提議。

10月6日,毛澤東等人來到大倉村與袁文才會面,表示愿意送上一百支槍,這使得袁文才大喜過望。袁文才派妻弟謝富生接槍后,大大減輕了敵意,不僅回贈毛澤東幾百塊銀元,并且答應愿意幫助起義部隊在井岡山落腳,同時幫助毛澤東獲取王佐的支持。次日,毛澤東即得以率軍進駐井岡山腳下茅坪一帶。在袁文才的幫忙下,起義部隊很快建立起留守處與醫院,部隊武器傷員輜重得到了安置。奔波近一個月的部隊終于得到一個安穩的喘息之地。井岡山的大門就這樣通過一百余支槍打開了。

在關鍵時刻,毛澤東舉重若輕,靈活運用槍支,為部隊爭取到喘息休整機會,并開啟了建設革命根據地的大門。

——摘自《炎黃春秋》2019年第二期,

作者:李里

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

南昌起義中怎樣慘痛的教訓,竟讓主席不顧反對將大批槍支送給“山大王”?

2020-01-07? 昆侖專題 ?

? 十九大報告深度談 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞