您好!今天是:2025年-5月2日-星期五

郭松民:?關于馬先生登陸及其他

點擊: 作者:郭松民 來源:昆侖策網【作者授權】 發布時間:2023-03-22 06:54:18

“最低限度,這是一種對待歷史的誠實態度!”

01

據報道,海峽對岸的KMT前主席馬先生將赴大陸祭祖,預計將訪問南京、武漢、長沙、重慶、上海等城市。

第二,社會評價的下降,即從社會心理的角度看,普遍不認為靠勞動吃飯是一種體面、有尊嚴的生活,青年們只要有一點可能,就想脫離勞動;

“3月13日,某市舉行2023年春季新兵‘負羽從戎’出征儀式。每名新兵獲贈的‘從戎之弓’上鐫刻著‘負羽從戎’字樣以及該名新兵入伍批準書唯一編號。弓身簡約、硬朗,代表中國軍人忠誠、堅毅、勇敢的精神氣質。”

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com 更多文章請看《昆侖策網》,網址: http://www.kunlunce.cn http://www.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

熱點排行

建言點贊

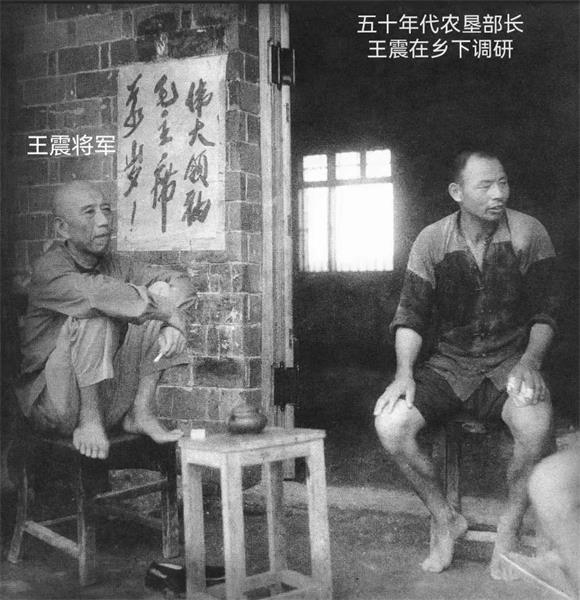

圖片新聞