按:1955年1月10日,華東軍區海軍魚雷快艇第一大隊一中隊102艇艇長張逸民,帶領102艇頂著風浪,一天之內兩次出擊,開創以單艇獨雷擊沉蔣軍海軍“洞庭”號炮艦的傳奇戰績,堪稱世界海戰史上的英雄壯舉。

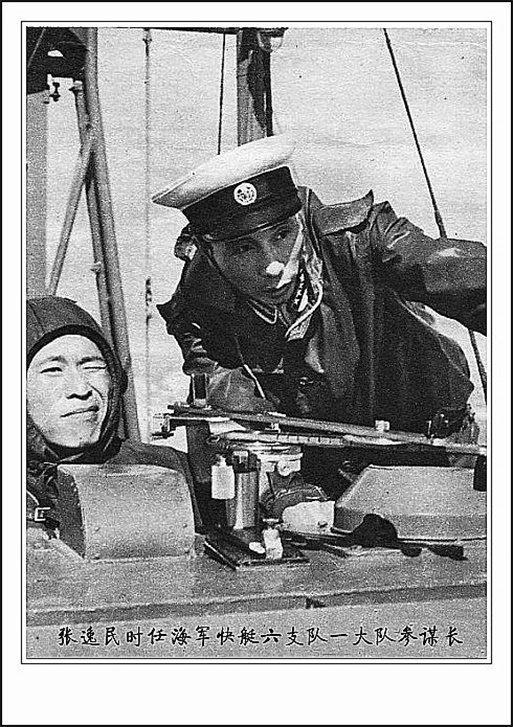

上世紀五十年代末,八一電影制片廠以張逸民和他所在魚雷艇部隊的英雄事跡為原型,拍攝了電影《海鷹》,作為新中國成立10周年獻禮片。《海鷹》電影中的主角、艇長張敏原型就是張逸民(后任海軍東海艦隊舟山基地政委)。作為那個時代的人們崇拜的英雄,影響了整整一代人。

今天,是102艇擊沉“洞庭”號65周年,特刊發張逸民老英雄的戰斗回憶,謹向張逸民及英雄的102艇官兵致敬!

作者:張逸民

1955年1月10日,對我而言,這是非常重要的一天,說這一天對我有一生的影響,也不為過。這一天之前,我闖勁十足,很堅定地相信:“人定勝天”和“事在人為”。我就是懷著這種堅定不移的信念,讓我闖過了無數的危難,似乎很有那種天不怕、地不怕的精神境界。但從這天晚上我打的第一仗失利、讓“太湖”號軍艦逃過一劫后,我頓開茅塞,開始相信既有“事在人為”,又得相信“謀事在人,成事在天”。

這是我信念上的變化。而打仗的結果,又是我人生的拐點:失利影響了一生,成功也影響了一生。說這一天很重要,確確實實這是非常值得我紀念的一天。我每年都紀念這一天,不只是擊沉了“洞庭”號,最重要的是信念的大轉變。

1955年1月10號,氣象預報:天氣很不好,既有低溫,又刮著大風。同時還有西伯利亞寒潮來襲,不只是氣溫降到零度以下,還有大風加小雨雪。風力5~6級,陣風7級以上。

我們在待機點的氣象來源有兩處:上級提供的軍事氣象和收聽當地氣象臺的天氣預報。我對氣象報告只作參考,最相信自己的實際海面觀察。我們中隊正在吃午飯,頭頂上飛過來一大群轟炸機群。先是轟5轟炸機,后面跟進的是杜2轟炸機群。不僅隊形整齊,機多而不亂。我心中暗暗贊嘆:這肯定是支訓練有素的戰斗部隊。

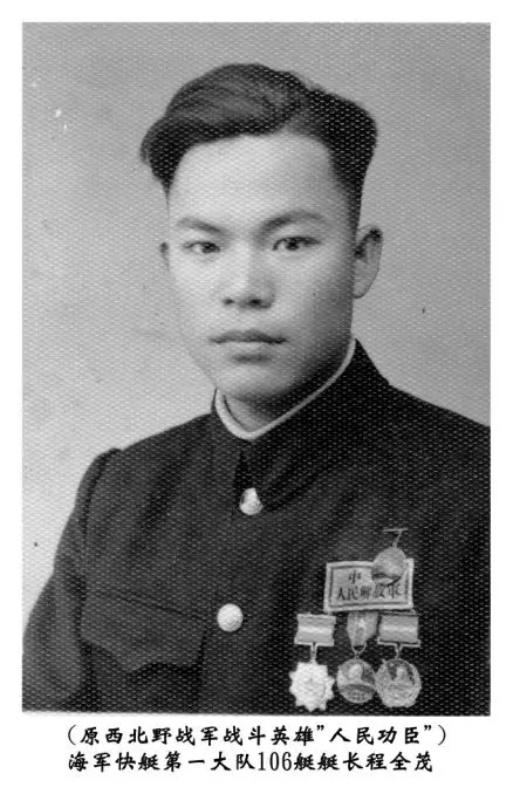

水兵們高呼:“去炸老蔣了!去炸老蔣了!”我跟高東亞副隊長說:“我們的飛機一轟炸大陳,敵艦都拼命逃往外海了。今晚敵艦回港,興許要成我們的盤中餐了。”高點頭說:“完全可能。今晚要提前開飯,提早上艇,防止有情況措手不及!”當天,果然提前半小時就完成出擊準備。全中隊四艘艇的指戰員全部都靜候在快艇上。(編注:參戰艇員有高東亞、張逸民、田義豐、張德玉、武小斯、王清瑞、馬德軍、程全茂等)

之后不久,中隊長吊床上的美式電話機鈴聲大作,王隊長沒說幾句話,就放下聽筒,上了中隊指揮艇。他大聲喊道:“各艇注意,發動主機,準備出擊。”此刻天色還很亮,我在駕駛臺上站著,向東南方向望去,只見白茫茫的一片。心想,今晚不光是和敵艦斗還要和老天爺斗,這低溫惡浪正等著我們去征服呢,考驗我們的時候到了!經過一陣的哨音和報告聲之后,1中隊的4艘艇成單縱隊向洛嶼方向大海駛去。此時正好是正點時間18點正。

剛離開錨地時,刮的是北風,快艇又是向南航行,并不感覺吃力。雖然快艇前行沖起高高的水柱,只是濺落在前甲板上。我是2號艇,2號的責任就是確保自己絕對不能掉隊,我要掉就是3條艇全掉了,那指揮艇便成光桿司令了。

在編隊航行中,我的加減速度不能太頻了,要是一會兒加,一會兒又減,那后續所有的艇有得折騰的了。所以我的位置相當重要。我常跟高東亞半開玩笑地說:“論操艇技術我不如你,但有一點我比你強,我有火眼金睛,你技術再高也甩不掉我,這可是我的優勢。”

編隊到洛嶼后,馬上轉向正東方航行。快艇一轉過頭來,立刻變成旁風旁浪,艇身搖擺很大,實際就是順著浪窩子滾來滾去。快艇裝著兩顆魚雷,魚雷裝入發射管后,艇的穩性上移了很多,穩定點中心高了,稍有不慎就容易發生側翻。這類情況只是心中明白,一有任務就顧不上那許多了。凡遇有這類危急時刻,老兵從不去想死話,就是堅持一條:“生死由命,今天這一百多斤就準備放倒了,準備拼個你死我活!”

浙南沿海沒有大的江河,沿海海水含鹽度很高。因此,這里的海水中螢蟲含量極高,不論是大涌大浪的沖擊,還是快艇航行時劈浪沖激,都能使這些微生物發生淡藍色的閃閃熒光。這螢光之盛,能使黑夜增加幾分亮度,尤其是前艇走過的浪跡,不僅雪亮,還會保留很長一段時間。這種奇異的光亮,不是任何人都能見得到的。

今晚出擊后,我最擔心的就是5號艇長閆廷禎了。我的印象里他最大的弱點,就是吃不了大苦。在軍人中,大多數人是迎難而上,可他往往退縮不前,他最缺少的是男子漢氣概。你想想,前些天碰壞了兩條艇,中隊只剩下4條了,如果他再掉隊,就只剩兩條艇打仗了。有血性的人怎么咬咬牙也得上啊。從洛嶼出擊不到3分鐘,他的艇又開始不見蹤跡了。氣得我連敲駕駛臺咣咣作響大叫:“閆老西呀閆老西,你怎么這么一點血性也沒有,回去非狠狠打你幾拳不可。”我立即向中隊長報告:“3分隊掉隊不見了!”中隊長只回答了一句:“知道了。”就再也沒說什么。戰場上掉隊,怎么中隊長連呼叫都沒有?

當天是陰歷十二月十七。十七的晚上有月亮,但也是有一段不算短的暗夜。由于引導我們2條艇的接敵航向偏大,結果我們從“太湖”號的航向上穿過去了。于是大隊白巖山指揮所又命令我們向左轉向,回頭搜索。待轉過頭來2~3分鐘,我就發現了“太湖”號的黑影。1號艇命令我成右梯隊,準備射雷。我接到命令后,看看敵艦的敵向角大于90度,不適合放雷。我加速30節與敵艦平行航行了2分鐘,便設定射擊諸元:敵向角75度,射距2.5鏈;魚雷42節;敵艦航速10節。大約1號艇于19時05分射雷后,撤出戰斗。我大約在之后5分鐘即19時10分完成射雷。

這次射雷很不正常,魚雷出管速度很慢,而且艇本身沒有感覺到魚雷出管時應有的明顯后坐力。而且右管雷還沒射出去。魚雷兵在駕駛臺后方的發射管尾部向我報告:“左管雷射出,右管雷故障。”我當即命令:“魚雷發射管右管排除故障!”并立即原地停伡。

我就在敵艦眼前停伡,等待魚雷兵馬上排除故障。此時,我才發現:快艇甲板上有1厘米厚的凍冰。前后兩個槍座上的12.7高平兩用機槍凍得像兩個大冰棍。槍座像兩座白色的臘臺。魚雷兵是貴州人,沒有冰上走路的經驗,加上快艇搖擺厲害他站不起身來,只能匍匐著在甲板上爬行。在新魚雷兵董存禮的挽扶下總算打開了發射管的后蓋,頓時從發射管中流出大量的海水。他很快又重換上魚雷送藥,我馬上發動主機駕駛快艇繼續向大陳東口追擊。

快艇只剩下一條右管雷,這航行難度更大了。這種舊式魚雷艇裝的是右轉發動機,兩臺主機都是右轉機。于是,魚雷艇的右傾的趨勢更大了,向右偏得更厲害了。

我追擊時就在想,魚雷兵打開后蓋時,從發射管流出那么多海水,一定是海水過多,讓魚雷送藥沒有充分燃燒,造成瓦斯推力不夠右管雷沒射出去。發射管進那么多海水,是前蓋打開過早造成的。發射管的前蓋,其實就是一層1號帆布,不妨礙射雷。我于是決定把前蓋蓋好,一會射雷不打開前蓋了。我馬上下令:“魚雷兵,立即將右管前蓋蓋好。”魚雷兵不到一分鐘就回應:“右管前蓋蓋好!”

眼前快追到東口了,就在此時,耳機里傳來了大隊指揮所的命令:“102艇立即返航!”我依依不舍地把艇轉回頭,順著來路往回走。“太湖”就這樣在我們的眼皮底下逃過了一劫。好長時間里我心頭都有一種難以名狀的懊惱。

回到白巖山錨地,就因為把到手的死鴨“太湖”號打飛掉了,心里不只是懊惱,甚至有一種沒法去見自己的“江東父老”一般,心里有太多的沮喪。我問自己:怎么送藥潮濕或因海水燃燒得不充分的事,全被我遇上了呢?

剛靠好登陸艇,王隊長、王政指、高副隊長全過來安慰我。高東亞是個直性子,張嘴就問我:“你射出的魚雷情況如何?”我說:“左管雷射出了,出管時速度很慢,快艇后坐力全沒有,一點感覺都沒有。而右管雷壓根就沒出管。我在敵艦跟前停伡檢查,打開后蓋后,流出好多海水。右管送藥只燃燒了三分之一。所以右管雷沒射出去。”

三位中隊領導到我艇前甲板檢查,看看左雷出管時,是否碰到甲板邊緣了。一看我艇左舷甲板邊緣,有被魚雷螺旋槳打出的深深螺痕,足足有3~4厘米深。系在艇首的被拖索,也留下被魚雷砸扁的砸痕。上邊連魚雷身上的黃油還在。這證明左管魚雷入水前砸了甲板,魚雷下水就不知去向了。

我明白,這次戰斗因魚雷發射管進了大量海水,引起魚雷送藥受濕而不能充分燃燒。因此,瓦斯產生的推力不足,而導致魚雷出管慢,魚雷下水前又碰了甲板,因此改變了方向,讓敵艦逃過了一劫。

說心里話,我從小就非常要強,從來沒服過輸。今天這仗打成這樣,組織能原諒我,我自己也決不會原諒自己。此刻,我最關心的,就是尚未射出這顆右管雷,是否還正常,是否還能繼續使用?

如果正常,說明我和102艇還沒倒下去,還有搏殺的機會。只要有一份希望,我就得去拼死一搏。我當即向中隊長提出要求:“中隊長,請中隊的魚雷員和指揮艇的魚雷班長孫德,幫我檢查一下,看看魚雷是否完全正常。”

中隊長當即讓魚雷兵和指揮艇魚雷班長上102艇檢查。差不多用了近半小時,檢查完畢。兩位向中隊長報告:“完全正常,可以繼續使用”。

我聽到這個帶有結論性的報告,又重新振作起來,下定決心,再去戰斗。我當即對副隊長說:“就是死也得向前倒!下回出海戰斗,就是你死我活,魚死網破!”

王隊長說:“副隊長,你別跟張逸民多談了,趕緊讓他換換衣服,暖暖身子。說不定下半夜可能會有任務呢。”此時,我身子還打哆嗦呢,渾身衣服全濕透了。進了登陸艇大艙,換下濕透的衣服全被輪機兵抱到機艙放到主機上烤了。我躺下來,也無法入睡。那艘“太湖”號的黑影,不時在我腦海里浮現。

突然聽到中隊長吊床上的電話機又響了,我想一定是有新情況、新任務了。王隊長放下電話機就對高東亞說:“副隊長,是大隊長的電話,命令你帶著3分隊出擊。海上的情況是兩艘‘永’字號。副隊長,你干掉一條‘永’字號就算完成了任務。”副隊長轉身向外就跑。

我聽完這個情況,果斷命令102艇全體艇員,馬上上艇備航。我對中隊長和王政指說:“讓我參戰吧,我一定能完成任務。”他倆都堅決說不行!并且說了一大堆大道理,一定要我服從命令。

我說:“好吧,你們不代我向大隊首長請戰,我自己請戰去。”沒辦法了,王隊長說:“好,好,我再向大隊長代你要求出戰。”大隊長回答十分明確:“不準!”

我不死心,一連三次要求參戰,最后一次,大隊長批準我出戰了。王隊長對我說:“大隊長同意了,交待你:安全第一,別急著追趕3分隊,要千萬小心。”其實,我此刻沒那么多時間去仔細聽了,興奮地跳出大艙就往艇上跑,風風火火,迅速離開登陸艇,向東方追擊。我都進俥了,王隊長還喊:“張逸民,記住出擊點在積谷……”

快艇臨近積谷山時,我才忽然想起來,這待機點是積谷山以南,還是以北呀?剛才急著趕路都沒有聽清楚中隊長的交代。好在大隊指揮所雷達能看到我,是積谷山就得了,不管南北了。不就是待機點嗎!

3分隊早我10多分鐘出發的,快艇跑10分鐘早跑沒影了。我單艇獨雷,航行十分困難。我在想,趕不上,我就單挑,有伴沒伴我不在乎。

出白巖山錨地后一路向東,這段路是旁風旁浪,一直順著浪窩子滾來滾去。我此時操艇比前一次出擊難多了。稍微加點速度,就右傾的厲害,有時右發射管插進浪窩,好長時間不能復正,真危險啊!這次出擊最大的難題,就是加不上航速。雙俥800轉/分都十分困難,這順浪窩滾,若是低速航行搖擺度更大了。好在這段行程很短,也就是10浬吧,我真是格外小心謹慎地駕駛著我的快艇。說實話,這次出擊就是在玩命,考慮不了生死了。這一刻,我的腦海里就兩個字“拼了!”

我大約是22時20分操艇離開錨地。用了20分鐘,就到了積谷山的北1浬處了。我接近積谷山時,大隊指揮所就給我發來指令:“接敵航向135度。”指揮所沒有提航速,我知道:這是大隊首長體諒我單艇獨雷沒法開大速度。我就從待機點就近進入了135度的接敵航向。

此刻,天氣比出來時要好:由90°轉入135°,我的感受最大不同,就是風從后邊吹來,由旁風旁浪,到順風順浪,至少舵的作用大多了,艇身大傾斜也少了。月亮升起有一個多小時了,航路上一眼能望出去好遠,心里亮堂多了。

此刻,我覺得手很麻,一只手把著舵輪很吃力。此次出擊時我的輪機長已換了新人叫田義豐。我原來的輪機長關全榮,因老慢支老毛病又犯了,這次很重,喘不上來氣。于是中隊讓他留下養病,換上個新手。

雖說田義豐當輪機長是新手,可輪軍齡他也是個老兵。他是遼寧本溪市人,1948年入伍,高小文化。陸軍時任機槍班長,黨員。這次來我艇前是1號艇的輪機正手。用高東亞的話說:“機艙里有個田義豐我多省心啊。”現在調來我艇任輪機長,我當然更放心了。田義豐,首先他業務熟,是真正的行家里手。他身體又好,很棒,從不生病,很抗折騰。他干活從來不用領導督促,該干的活一件一件不僅干得快,而且質量很高。我很喜歡他,我真跟他很投緣。他年齡比我小三歲,是1931年生人。

這次在出擊的路上,他見我手凍的紅腫了,特意用他的左手握住我的手,讓我取暖。我覺得戰友間的情誼,就表現在相互關照這些方面。不在于究竟暖到什么程度,而在于情誼。打仗的時候,最靠近我的有兩個人:水手長張德玉和輪機長田義豐。張德玉在駕駛臺上就坐在我身后,靠近我好不時報告情況。輪機長也在駕駛臺,他是在我下方,他的頭就在舵輪左方。我低下頭說話他能聽見,我要多高速度,是通過左手伸幾個指頭表達的。這是暗語,業內人士又全懂。若是有人追問誰教的,快艇學校教師沒教,實習時教練艇長也沒教,就是艇長們閑聊時自編自學的,是無師自通吧。

我就告訴田義豐,基本航速度就是800轉,你自己掌握吧。傾斜大時就減到650轉,稍好時再加上來。就在剛轉入接敵航向后,水手長跟我說:“艇長,大家都提議:讓艙面五條壯漢都站到左舷發射管前段來,興許能讓斜傾度小點。”我說:“好,你通知他們全站左側。”水手長一聲喊叫,五條大漢成一字排開,列成一行。怎么也有大半個魚雷重哦。說實話,肯定有作用,不管實際效果究竟如何,至少給我以力量了,這就是黨領導下的軍人,這就叫共患難的生死戰友情。

我離開登陸艇時,脖子上圍了一個我老婆給我編織的圍脖,有一斤重,又挺長的。在港內駕艇圍著很暖和,可今天一出海,卻成了我的負擔。你想啊,快艇沖起來的浪花,一個個連續撲打過來,我們渾身上下就全濕透了,這海水順著肚子流進一雙水靴里,水靴滿了,再溢到駕駛臺里。圍巾沾上水,天冷一結冰,便有兩個結果:圍脖凍成一個大冰球,很重,成為一種負擔。結了冰的海水有多涼啊。海水不停的順著肩流向兩只手,手都凍得紅腫、麻木了。田義豐來用他的右手抓住我的手,我根本就沒感覺到。

大約在23時左右,我偶然從月亮下邊的光帶上,發現了一個黑影。這個黑影的特點是細長,太細小了,無法分辯。我讓張德玉用望遠鏡再仔細看看。他用望遠鏡看了一下說:“艇長,望遠鏡沾水了,望不清。”我真的心有不甘,明明是個黑東西嘛。我對自己的眼睛很有信心,我從來沒看錯過目標。于是我立即下令:“加強瞭望,艇首左側,發現目標,立即報告。”

我艇在大風大浪中,艱難地航行著。艇首一會扎進浪窩里,一會兒翹得高高的。不管海面情況有多惡劣,我艇大體以18節的航速接敵的決心不會改變。現在最值得我欣慰的,就是動力有保證。有動力在我就能繼續往前沖,還怕什么艱險。

在艱難地與風浪搏斗過程中,我始終注意月亮光帶上的那個黑影。在距目標有50鏈時,光帶上的黑影清晰多了:只見黑影細長,究竟是個啥子目標,搞不清楚。雖說分辨不出是什么,但我心中有個估計:從細長的特點判斷,軍艦可能性大。

約23時10—12分之間,我判定的目標有30鏈遠近,我設定的航速為14節,敵向角約為50度,我將這兩個數據設在瞄準具上。按此數據得出的提前量接近。此時,我大聲喊道:“準備戰斗!”身旁的五條大漢立即一溜煙地各歸自己的戰位。

快艇又前進了2分鐘,我判定我距離目標有25鏈,其外形像個“太”字號。我下令:“右管準備戰斗,深度1公尺,打開鎖氣盒!”約1分鐘后,魚雷兵完成了所有的動作,開始向我報告:“右管準備戰斗完畢,深度1公尺,鎖氣盒打開,右管前蓋沒有打開!”

這次出擊,我們艇上多了兩個兵:一個是無線電兵羅仕彥;一個是魚雷兵董存禮。羅仕彥是廣西桂林人,1950年入伍,共青團員,大學肄業,是快艇學校二期學員。他沒有艇,就到處幫忙。人很好,既很合群,文化素養又高,在1中隊,大家都很喜歡他。董存禮,1948年入伍,是快艇學校三期畢業的,山東省膠縣人,共產黨員。他分配到我們艇上后,還不到一個月,有一次我跟他談話時他的一句話給我印象很深刻,他說:“我很滿足了,上艇還是個新兵,就參加了海戰,我心滿意足了。”

敵艦進入10鏈以內了。在光帶上,甲板有人走動我都看清了。我開始最后測定敵艦運動要素:敵向角65度、判定敵航速14節。我決心采用近距射擊法發射魚雷。但我對這是什么類型的艦艇,始終拿不定主意。從外型看與蔣軍海軍的“太”字號完全一致,但艦體長度又肯定略小于“太”字號。既然定不了就當小“太”字號打好了。

我艇與敵艦距離已進入500米以內。我決定靠近了再打。現在敵艦已抓到我手里了,絕不會再讓它打跑掉了。我下定決心這次一定要進入250公尺后再射雷。

我的攻擊航速雖說只有17節,當敵我相距500公尺時,我敵之間的距離縮短是極快的。說由500公尺縮短到200公尺,頂多也就是40秒鐘吧。我又最后一次設定射擊諸元:敵向角65度、敵艦航速14節、魚雷航速41節。全艇隨即進入待發狀態。

水手長張德玉是我的好助手,他又是老水手長了。作為水手長,他是我的第一代理人。我如果在魚雷攻擊中犧牲了,由他來完成施放魚雷攻擊的責任。因此,操艇、攻擊和航海這一套都是內行。現在他在我的身旁,已是第二次催促我該放雷了。我心里知道,這已經是極限距離了。此刻,102艇真的如猛虎撲食一般,沖向敵艦。

在我認為真的到了我心中的極限距離,我高喊:“預備—放!”“放”字一出口,魚雷從右管應聲而出,立刻感到一種后坐力,使艇的速度猛然停止一般。魚雷入水后躍出水面一次,再入水后,約10秒后爆炸。此刻射雷后魚雷艇依舊慣性前行,距敵艦很近,也就是150米吧。我看有危險,立即停伡,然后打左滿舵退出戰斗。我在停伡倒伡過程,高喊:“無線電員,記錄時間!”

當我艇轉過頭來,距敵艦有120米時,在敵艦艇橋下方,突然閃出一個光亮度極高白色光球,隨后,傳來了震耳欲聾的巨響,艇員們高呼:“魚雷命中了!”

白色光球閃過后,光球隨即變成淡淡的金黃色。隨著金黃色急劇膨脹。顏色由亮變暗,瞬間又成了一個大火球又變成一團煙霧,并迅速升高,掩蓋艦體后,再從火焰中升起一個水柱,水柱足足有三個艦橋的高度,然后水柱消失。這個變化過程也就幾秒鐘吧,總之,是個短促過程,我有機會看得如此清楚,又如此仔細,就因為這一刻我停伡轉向在撤出戰斗的過程中。

這魚雷爆炸后產生的沖擊波,也隨即沖擊了過來。當時我正面向敵艦,突然感到有一股強大的力量撲過來,我是半邊身體受力,整個身子在一股巨力沖擊下不自覺歪向一邊,右耳隨即失聰。很快水下的壓力也傳導到了艇上,艇身立刻像烈馬受驚股蹦跳搖晃起來,艇上所有帶玻璃的制品,全部被震碎。

邊上的輪機長這時向我報告:“艙體中彈!”我隨即糾正道:“沒有中彈,是魚雷爆炸波。”我艇艙面人員共6人:我、張德玉、楊貴、王如元、丁安文、董存禮全部被震得耳朵失聰。我最重,約3個月后才逐漸恢復,但一直無法恢復到原來的聽力了。但大約2000年起,我的左耳又開始什么也聽不清了。右耳原來就處于半失聰狀態,現在家人需大聲喊才可聽到。

我停伡于敵艦10鏈外,開始向指揮所報告:“102艇單雷一條命中敵艦,請示行動。”

23時30分,接大隊指揮所命令:“立即返航!”此時我又一次清查人數:全艇參戰人數為11名指戰員。現在11人全在,人、艇平安。

艙面人員抱成一團,喜極而泣,并一再振臂高呼,而我此刻更感到痛快淋漓,我和戰友們懷著對黨、對祖國的赤膽忠心,承受著難以想像的艱難困苦,冒著艇沉人亡的危險,不就是為的這擊沉敵艦而激動人心的一刻嗎!

事后得知,被擊沉的是美制蔣軍炮艦“洞庭”號。戰后有一位專家說:“張逸民夠幸運的,他再往前沖20米,恐怕就要跟‘洞庭’號一塊同歸于盡了。”是啊,這次冒死出擊都是極限:射雷距離是極限,人艇能幸運回來是極限,這大概只有我們黨員才敢在生死極限上走上一回!

我操艇勝利歸來,讓那些為我艇安危捏把汗的戰友們,壓在心頭上的一塊石頭落地了。王隊長、王政指都在登陸艇上與我熱情擁抱。而高東亞雖不是第一個與我擁抱的,但他的心我早就領了。他抱著我動情地說:“張逸民,好樣的,今晚真是太難為你了,冒著這么大的風浪去拼搏,我堅信只有你才會有這樣的勇氣和決心。”而我最關心的則是他帶領3分隊戰況如何?詢問后,他說:“一言難盡啊,沒打好,以后再詳細說吧。”他的聲音變得十分低沉又傷感。我懂,此時不便多談了。

王政指則拿出自己的衣褲遞給我,說:“張逸民,快去換上,看你凍成這個樣子。換好衣服快去休息。什么都別想,也什么都別干,你的任務現在就是休息。”

其實,此刻我睡意全無。戰斗歸來,人雖凍得瑟瑟發抖,換上干爽的衣服很快就緩過來了。然而由于戰場上剛剛搏殺后那股興奮勁頭還未消失,根本無法入睡。此刻,我腦子里浮現最多的就是:人世間果真有天意嗎?今天怎么有這么多的巧合,都被我趕上了呢?

過去在陸軍打仗,那是鮮血換取來的勝利。作家常用“殺出一條血路”來形容戰場的殘酷。而今夜雖未殺出血路,卻又勝過一條血路啊。我問自己:“張逸民,你此生還有機會遇上比今宵更艱險的航程嗎?如果再有的話,你還敢如此搏殺嗎?”回答是肯定的:“只要我張逸民不死,視死如歸的決心、勇氣和實力都在。敢!”

地球也好,宇宙也罷,并不存在神靈,因而也就不存在上帝。既然沒有上帝的意志,當然也就沒有天意。那么,天意是什么?就是自然界的一種巧合。如果天意可征服一切,那人的奮斗也就是毫無意義了。世間的一切巧合、巧遇、巧事,今夜就一再顯現。

先是打“太湖”號,那是多好的千載難逢的機會啊。按理說,那是一只煮熟的鴨子,可就在放雷時,突然出現魚雷送藥受濕的大事故,而且是兩條攻擊艇全部是魚雷不能正常出管。就是這個巧合,造成讓煮熟的鴨子飛走了,讓“太湖”號從死亡邊緣擦肩而過。迷信的人,會說這是天意。這是天不滅曹。而我是無神論者,則堅信這是次巧合。

接著,我又第二次出擊,當我進入接敵航行也就是不過半小時,距“洞庭”號有60鏈時,我居然從月亮的光帶上,偶然發現了它。夜間一般情況,能看出10鏈,就算是目力最突出了。而我這次從光帶上60鏈就發現了它,這才是真巧合呢。

有人說,張逸民這小子神了,能在60鏈上發現“洞庭”號。也有人說,敵艦能進光帶,張逸民打仗有運氣,就是人工去擺,也難以擺的這么準確無誤。若是待機點在積谷山島以南,那肯定沒有光帶幫助了,巧就巧在時間上了。

天意是什么?就是巧合,就是奇遇。世間,正因有這許多的巧合、神奇的境地,才更加令人神往。如果世間剝去這層面紗,一切都按天意去辦,世間因此也就停歇了。軍事行動中,正因為有太多的未知數,有太多的神秘莫測的因素,所以才有英雄用武之地,才有許多朋友明知山有虎,偏要虎山行的余地。也就是我對“謀事在人,成事在天”有了全新的認識。計謀的事,不一定能成功,而成功的事,一定會有好的謀劃。這一夜,我最大的收獲,不只是擊沉一艘敵艦,而且懂得了謀劃與成功的關系。我覺得自己這一夜長得好高啊!

戰后,上級給102艇記集體二等功一次。我個人也給立了二等功。所有艇員都有記二等功、三等功的獎勵。這一夜之后,許多好心人問我:“你對組織給你記二等功有何看法?”我始終認為:打完仗,組織應給予什么樣獎勵,組織自有道理。而我的使命,就是擊沉敵艦。話還可以這么說,給什么獎勵,那不是我的追求,我的追求就是打勝仗,就是殲滅敵艦。我很慶幸自己真的擊沉了一艘敵艦,這是在海面狀況極端惡劣,又是在單艇獨雷的情況下取得的一次勝利,這個勝利是軍人用命換來的啊。

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 十九大報告深度談 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞