抗日戰爭全面爆發后,尤其是“八一三”淞滬抗戰之后,日本侵略軍長驅直入,向上海、南京一帶步步進逼,國內“亡國論”一度甚囂塵上。

可是不到半年,八路軍一一五師在平型關伏擊日本精銳板垣師團,殲敵千余人。徐州會戰,李宗仁率部斃敵1萬多人。捷報傳來,以蔣介石為代表的一些人被勝利沖昏了頭腦,一反過去的悲觀情緒,唱起“速勝論”的高調來。在我們黨內,也有人受機會主義的影響,說什么頂多四年就能打敗日本侵略者。

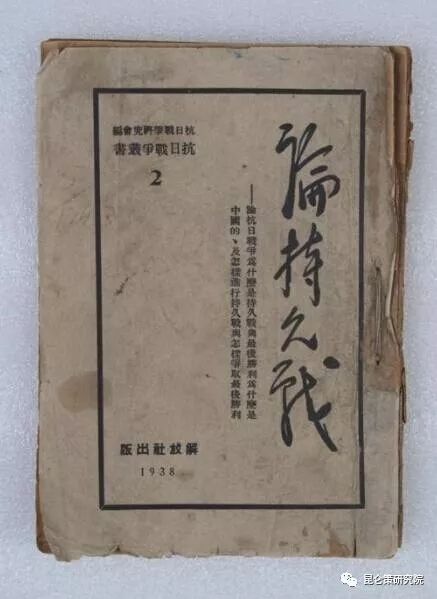

為了徹底批駁“亡國論”和“速勝論”,擺脫錯誤抗戰路線的干擾, 把全國軍民思想統一到“持久抗戰、奪取抗戰最后勝利”的軌道上來,并為持久抗戰提供科學的理論根據,毛澤東決定寫一部論持久抗戰的理論專著。

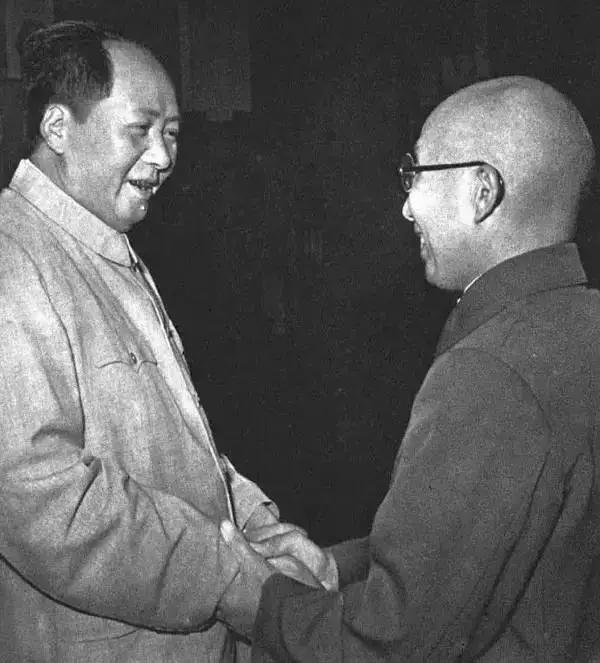

1956年9月,毛澤東會見日本前軍人訪華代表全體成員時,與日本前陸軍中將遠藤三郎握手。

發動侵略戰爭之初,日本戰略的制定者是石原莞爾。按照石原莞爾的設想,如果日本在占領中國東三省之后全力進攻蘇聯,那么,在德國和日本東西夾攻之下,蘇聯很難不被打敗。而如果以朝鮮、偽滿洲國和日本本土為基地,假以20年的長期準備,再全力與美國爭奪太平洋,那么,日本占領太平洋的東部,與美國“劃洋而治”也絕非是不可能的。

而要實現這個計劃,需要20年的時間。石原莞爾原本設想完成第二次產業革命之后,日本再舉兵指向西伯利亞和太平洋。

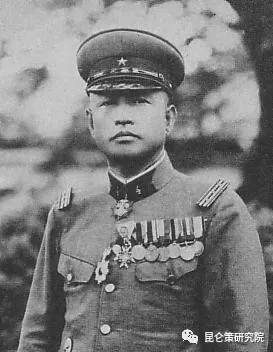

但是,在遠藤看來,由于“沒有頭腦”的東條英機代替了石原莞爾,這個宏大的計劃擱淺了,而且,直到戰敗,日本的戰略依舊還是在“大陸”與“海洋”之間徘徊,而在整個戰爭中,日本的最高統帥部都沒有形成自己清晰的戰略。這就是他所理解的日本戰敗的真正原因。

1947年2月,遠藤作為戰犯被關進了東京的巢鴨監獄,一年后,他被釋放。從此,遠藤三郎在琦玉縣耕田為生,除了種地之外,他平日閉門不出,苦苦思考著日本戰敗的原因,直到他讀到了毛澤東的《論持久戰》,他的思路從此轟毀,他說:自己“覺悟在一夜之間”,毛澤東的《論持久戰》起碼從三個方面擊中了日本戰略的要害,也擊中了遠藤三郎的要害。

首先,毛澤東在《論持久戰》中指出,中日之間的較量絕非單純的軍事較量,因為從根本上說,這是一場政治較量。

戰爭是政治的繼續,戰爭是流血的政治,政治則是不流血的戰爭。

政治發展到一定的階段,再也不能照舊前進,于是爆發了戰爭,用以掃除政治道路上的障礙。例如中國的半獨立地位,是日本帝國主義政治發展的障礙,日本要掃除它,所以發動了侵略戰爭。中國呢?帝國主義壓迫,早就是中國資產階級民主革命的障礙,所以有了很多次的解放戰爭,企圖掃除這個障礙。

從歷史上看,日本有一個武士階層,而中國的劣勢則在于統治者是文士階層,這是兩個社會結構的不同,這種社會結構的不同,則造成了政治動員方式的不同。日本的政治動員,是建立在封建武士制度的基礎上,日本政治動員比較快,但范圍有限,而中國的政·治動員雖然進行得慢,但深度和廣度則比日本要大得多。

倘若中國能夠進行全民族的廣泛動員,并形成一支與人民在一起的軍隊,那么,日本軍事制度就會被中國的全民皆兵所戰勝,日本在軍事方面的優勢,就將被中國在政治動員方面的全面性、廣泛性之優勢所克服。

如此偉大的民族革命戰爭,沒有普遍和深入的政·治動員,是不能勝利的。抗日以前,沒有抗日的政·治動員,這是中國的大缺陷。抗日以后,政治動員也非常之不普遍,人民的大多數,是從敵人的炮火和飛機炸彈那里聽到消息的。這也是一種動員,但這是敵人替我們做的。

這種情形必須改變,不然,拚死活的戰爭就得不到勝利。動員了全國的老百姓,就造成了陷敵于滅頂之災的汪洋大海,造成了彌補武器等等缺陷的補救條件,造成了克服一切戰爭困難的前提。

要勝利,就要堅持抗戰,堅持統一戰線,堅持持久戰。

然而一切這些,離不開動員老百姓。要勝利又忽視政治動員,叫做“南其轅而北其轍”,結果必然取消了勝利。

什么是政治動員呢?首先是把戰爭的政治目的告訴軍隊和人民。必須使每個士兵每個人民都明白為什么要打仗,打仗和他們有什么關系。抗日戰爭的政治目的是“驅逐日本帝國主義,建立自由平等的新中國”,必須把這個目的告訴一切軍民人等,方能造成抗日的熱潮,使幾萬萬人齊心一致,貢獻一切給戰爭。其次,還要說明達到此目的的步驟和政策,現在已經有了《抗日救國十大綱領》,又有了一個《抗戰建國綱領》,應把它們普及于軍隊和人民,并動員所有的軍隊和人民實行起來。沒有一個明確的具體的政·治綱領,是不能動員全軍全民抗日到底的。

怎樣去動員?靠口說,靠傳單布告,靠報紙書冊,靠戲劇電影,靠學校,靠民眾團體,靠干部人員。抗日戰爭的政治動員是經常的。要聯系戰爭發展的情況,聯系士兵和老百姓的生活,把戰爭的政治動員,變成經常的運動。這是一件絕大的事,戰爭首先要靠它取得勝利。

在《兵民是勝利之本》這一部分中,毛澤東則講了軍隊的政治優勢與裝備優勢之間的關系。他認為:

革新軍制離不了現代化,把技術條件增強起來,沒有這一點,是不能把敵人趕過鴨綠江的。軍隊的使用需要進步的靈活的戰略戰術,沒有這一點,也是不能勝利的。

然而軍隊的基礎在士兵,沒有進步的政治精神貫注于軍隊之中,沒有進步的政·治工作去執行這種貫注,就不能達到真正的官長和士兵的一致,就不能激發官兵最大限度的抗戰熱忱,一切技術和戰術就不能得著最好的基礎去發揮它們應有的效力。

戰爭的偉力之最深厚的根源,存在于民眾之中。日本敢于欺負我們,主要的原因在于中國民眾的無組織狀態。克服了這一缺點,就把日本侵略者置于我們數萬萬站起來了的人民之前,使它像一匹野牛沖入火陣,我們一聲喚也要把它嚇一大跳,這匹野牛就非燒死不可。

只要人民組織起來,只要有一支人民的軍隊,“這個軍隊便無敵于天下,個把日本帝國主義是不夠打的”——在中華民族陷入亡國滅種的時刻,毛澤東的自信的聲音,如號角一般劃破了漫漫長夜。

《論持久戰》指出,

中日之間的較量,也并非兩個國家之間的較量,而是全球戰略的較量。它威脅了美國在太平洋上的利益,而日本吞并中國東北,同時也在大陸方向上對蘇聯構成了嚴重威脅,從表明上看,日本固然是把中國孤立起來了,但是,從全球戰略上看,日本本身已經空前孤立,目前,中國只是與日本作戰,而在不遠的將來,日本將不得不與中美蘇同時作戰。

相對于中國,日本固然在軍事、現代化程度和國力上都占據優勢,但是,這種優勢是表面的。

實質上,日本在政治動員、意志較量和全球戰略三個方面,都處于劣勢,正是從政治動員、社會組織能力和全球戰略三個方面看,日本必敗,中國的抗戰必勝。

毛澤東指出:日本的戰略,便是以整個中國為基地,向“大陸”和“海洋”兩個方面展開,而他用十幾個字,就一舉概括了日本的戰略實質:“為了南攻南洋群島,北攻西伯利亞起見,采取中間突破的方針,先打中國。”

知彼知己,百戰不殆。在毛澤東看來,日本的戰略并非不清晰,恰恰相反,日本的戰略一開始是深謀遠略,非常清晰的:柿子撿軟的捏,首戰找弱敵打,從中路突破,進攻最弱勢的中國,然后以中國為基地,逐步向兩翼展開——這本是極為精明的戰略。

在毛澤東看來,這一戰略成敗之關鍵,不在遠藤之流所謂的“兩翼”,而在日本能否突破“中間”。然而,百密一疏,在這個精心的戰略布局中,日本唯一沒有想到的是:中國會抵抗,而且會如此長時間、如此持久、如此頑強的抵抗。中國的長期抵抗,使日本陷入了首戰不利的兵家大忌,中國的抵抗,使日本陷入到久拖不決的戰爭泥潭中。

平型關伏擊戰

因此,根本的問題就在于:日本沒有想到中國會抵抗,而且會如此頑強持久的抵抗,這是因為:日本自己從來不懂得“抵抗”究竟是什么,而且,日本還把中國對西方強權的抵抗視為亞洲式的保守、落后和“不開化”。

《近代的超克》出版于1983年,回顧20世紀前半頁的歷史,作者竹內好感慨說:日本只認西方價值為普世價值,但是,忘記了西方的價值并不普世,因為西方的自由、平等只適用于西方的市民社會,并不包括西方的無產階級,更不包括世界上的殖民地人民,中國的反抗,則是要求把自由、平等推行到所有的人之中,而這才是真正實現普世價值。

丸山真男這樣比較中國與日本的現代化進程說,日本的現代化不但沒有引發內部的社會革命,反而加劇了日本社會的封建結構,而中國的現代化進程則是在反抗帝國主義的同時,則進行著內部的社會革命。

正是中國的持久抵抗救了蘇聯,如果不是日本陸軍被中國牽制并被極大地消弱,那么,日本原本早就可以揮師北上,而那個時候,在西線窮于應付希特勒的斯大林,還能夠阻止日本的進攻嗎?

也正是中國的持續抵抗救了美國,如果日本能夠順利占領中國本土,那么,日本就有足夠的力量進行20年的準備,并依據廣闊的大陸、新型的產業政策與美國爭奪海洋霸權。那時美國還能從海上對日本進行封鎖嗎?

更為關鍵的是:中國的持續抵抗,實際上也救了日本,如果日本順利地占領中國,那么,日本就將進行“兩翼齊飛”的戰略,即同時進攻蘇聯和美國,如果是那樣,那么戰爭的規模將無限地擴大,全人類將為戰爭付出更大的代價,而日本最終將會失敗得更慘。

日本之所以一直不承認道義上的失敗,這就是在遠藤三郎乃至石原莞爾等“有思想的軍人”看來,日本發動戰爭的根本目的,就是力圖以“東方的價值”,批判“西方的價值”。

真正的“東方價值”,就是抵抗強權,人類的普世價值就是和平,武的意義是“止戈”,“止戈”才是軍人的道德,即“武德”。而這就是《論持久戰》中所指出的——“為永久和平而戰”。

當毛澤東寫《論持久戰》時,第二次世界大戰還沒有全面爆發,而毛澤東卻預言說:這次大戰與此前一切戰爭都不同,因為它將會產生一個極為重要的成果,這就是它將使全人類認識到:和平是全人類最普世的價值。“和為貴”,和平超越了“東方價值”和“西方價值”。而戰爭只有一個目的,那就是消滅戰爭。

受到毛澤東所謂“為人類永久和平而戰”論斷的啟發,二戰結束后,遠藤三郎最早提出了這樣的建議:建立聯合國維持和平部隊。遠藤三郎差不多長毛澤東一年,但是,他卻這樣說:

在他(毛澤東)面前,我好像是一個后輩見到前輩一樣,心中充滿了惶恐與感激。

陸地與海洋。這個問題豈止困擾著日本,而且也困擾著全人類那些最發達的頭腦,最強悍的心靈,猛士決戰,豈止在疆場。毛澤東與遠藤三郎當年關于全球戰略的對話,對于今天的我們,依然具有深刻的啟發意義。

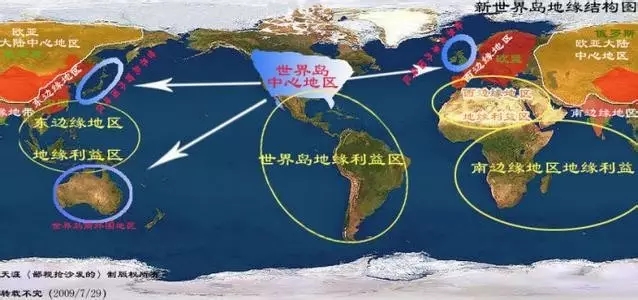

1919年,英國戰略家哈爾福德·約翰·麥金德提出了“陸權論”。他指出:歐亞大陸是世界的核心,是“世界島”,而一切海洋國家,都處于邊緣。“誰統治了東歐,誰就能主宰心臟地帶;誰統治了心臟地帶,誰就能主宰世界島;誰能統治世界島,誰就能主宰世界。”

冷戰期間,以美國為首的“北約”,正是根據這樣的戰略,包圍并瓦解了蘇聯。但是,冷戰結束后,美國卻轉而追隨麥金德的陸權戰略,再次興兵西亞和中亞,

《南京條約》簽訂后,魏源發憤寫下了偉大的戰略著作《圣武紀》。

面對英軍從東南海上來的危局,魏源提出了這樣天才的構想,他指出:一味地固守東南沿海,與敵決勝于海上,這是錯誤的戰略,而正確的戰略,應是打到敵人后方去——即打到英屬印度去。魏源指出:大陸就是海洋,陸權就是海權,而如果用今天的說法,這便是:“一帶”即是“一路”。

安得倚天抽寶劍

橫空出世,莽昆侖, 閱盡人間春色。

飛起玉龍三百萬,攪得周天寒徹。

夏日消溶,江河橫溢,人或為魚鱉。

千秋功罪,誰人曾與評說?

而今我謂昆侖:不要這高,不要這多雪。

安得倚天抽寶劍,把汝裁為三截?

一截遺歐,一截贈美,一截還東國。

太平世界,環球同此涼熱。

何謂海洋?海洋就是夏日消融的大陸;何謂大陸?大陸就是江河橫流的海洋。

海洋與大陸不是對立的。“海權”與“陸權”,本是一體。

“橫空出世莽昆侖”,魏源和毛澤東,就是這樣超越了單純的“陸權論”和“海權論”。

正是在“倚天抽寶劍”的毛澤東面前,洪水一樣蜂擁而上的強敵,無望地退卻了。

讀懂了毛澤東的《論持久戰》,就讀懂了今天!

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 十九大報告深度談 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞