都知道大詩人杜甫日子過得窮困潦倒,他寫過一首著名的長詩《茅屋為秋風所破歌》:

上元二年八月,杜甫一家屋漏又遭連夜雨,房內到處濕漉漉,睡覺時全家老小冷得瑟瑟發抖,偏偏還“布衾多年冷似鐵,嬌兒惡臥踏里裂”!

杜甫的生活狀態代表了當時的窮人,他取暖所用的布衾并非現在的棉被,而是布質的被子,蓋了不少年變得又硬又冷,加上孩子睡覺不老實,把被里子全都蹬壞了。

布衾的布也不是現在柔軟的棉布,而是用的麻布、葛布,里面填充的大概率也不是絲絮。

因為窮人根本用不起,只有富貴人家才有條件以綿緞做被面,用蠶絲結成的絲絮填充。

漢代劉向編著的《孝子傳》里,就寫到閔子騫的后媽偏心眼,給親生兒子做棉襖是“綿纊厚重”,給閔子騫做的棉襖卻是“皆藁枲為絮”!

圖片來源于網絡

綿纊就是絲絮,藁枲是干草和亂麻,這種棉襖能暖和嗎?

這就能理解,為何在八月天里的一場雨,便讓杜甫冷到一夜難眠,這布衾實在御寒有限啊!

在宋朝之前,只有絲綿的“綿”字,《宋書》中方才出現木字旁的“棉”字,因為北宋時期,棉花才開始在中原及長江流域大量種植。

棉織品也是在這時才慢慢被古人所使用,那么此前的人們又是如何御寒取暖,度過寒冷的冬天呢?

1

棉織品更為柔滑保暖,最重要的是經濟實用,可媲美絲綿又比它便宜,用棉花做冬裝和被子的御寒填充物再好不過。

元代農學家王禎在他所撰寫的《農書》中稱贊棉花是:

“比之桑蠶,無采養之勞,有必收之效。埒之某苧,免績緝(紡織)之功,得御寒之益,可謂不麻而布,不繭而絮……又兼代氈毯之用,以補衣褐之費”。

棉的出現是具有顛覆性的,它“溫暖既遠勝苧麻,軟美又不讓蠶纊”,但也并非無可替代。

比如王禎所提到的桑蠶(蠶絲)、苧麻、氈毯(獸毛織品)、褐(葛和獸毛混織粗布)……

宋元以后,棉花廣泛種植,才迅速取代了并不那么舒服的葛、麻纖維,成為和蠶絲一樣重要的紡織原料。

一言以蔽之,富貴者穿綾羅綢緞,貧寒者穿葛麻褐衣。

王安石在《論邕州事宜》里寫當地人“冬被鵝毛、衣棉以為裘,夏緝蕉、竹、麻、芋以為衣”。

冬天蓋的被子是用鵝的細毛填充的,穿的棉衣是“裘”。

古書里一提到“裘”,就跟那句“東北女人分為兩種:一種是穿貂的,另一種是沒穿貂的”一樣,代表了有錢、有面兒!

比如李太白《將進酒》里的那句“五花馬 ,千金裘”,再有蘇東坡《江城子·密州出獵》中的“錦帽貂裘,千騎卷平岡”,更別提齊景公賜給晏子的白狐裘,那是價值千金!

當然現實永遠提醒著世界的參差,在《淮南子•齊俗訓》里就很直白地寫道:

“貧人夏披葛帶索,冬則羊裘解札,短褐不掩形,而煬灶口”。

窮人夏天穿扎著麻繩的粗葛布衣,冬天身穿羊皮裘,破爛不堪,粗毛短衣都無法掩蓋身體,只能偎依在灶前取暖。

所以像狐貉貂豹所制的“皮裘”,是權勢地位的象征,代表富貴逼人;那種羊啊狗啊鹿啊做成的叫氈裘,一般是平民所穿。

對貧寒階層來說,能在冬天里穿上氈裘已然是幸運的了。

許多人只能穿著粗布衣絮上亂麻或蘆花,在床上鋪上稻草,裹緊“硬如鐵”的布衾,在寒冷的煎熬里等待著開春,所以才有一句俗語叫“窮人過夏,富人過冬”。

更有衣不蔽體者,可能都熬不過寒冷的冬季。就像杜甫《石壕吏》中老嫗的控訴:“有孫母未去,出入無完裙”……

2

除了穿衣,古時候取暖方式也分三六九等。

人類最早只能穿草葉、獸皮,冷的時候最多聚在山洞里生個火堆。

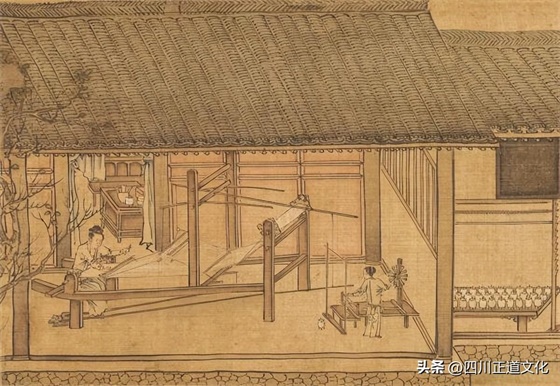

好在咱們遠在新石器時代,就知道用葛、麻類植物和樹皮的纖維紡紗織布了。商朝時便能以蠶絲制造出精美的錦緞絲綢,到了漢代,更是開創了通向歐亞的“絲綢之路”。

服飾因為材質有了貴賤之分,在冬季取暖條件上,更是有了天壤之別。

白居易的《賣炭翁》,講述了一個整年在豺狼出沒的南山里砍柴燒炭的老翁,大冬天他衣衫單薄,卻還希望天氣更寒冷,這樣他的炭才能賣得更好,換回些敝衣糲食……

所以窮人冬天里天天燒炭取暖是不實際的。

你可能會說山里到處是樹木,隨便砍點回來燒不行嗎?

西周時期,周厲王宣布把轄內的山林水澤都收歸國有,只有每年定期短暫開放的時候,才能進去伐木漁獵。

外宋朝時明確規定:

“民伐桑棗為薪者,罪之。剝桑三工(四十尺為一工)以上,為首者死,從者流三千里。

敢砍伐樹木當柴火燒的平民,都要治罪!如果砍伐樹木超過120尺,主犯就要被判處死刑,從犯也要被流放邊疆。

除了國有的山林,還有很多屬于達官顯貴、寺廟道觀的,這些山頭老百姓都不能去隨便砍柴!

要想大量砍柴燒炭,那就得像賣炭翁一樣跑去荒無人煙、豺狼虎豹橫行的荒山野嶺里去。

唐宋時期因為人口增長擠壓了麻類的種植,缺衣的窮人會用楮樹皮漚的皮紙縫制成堅厚的紙裘或紙被抵抗嚴寒。

在長江流域,人們會用蘆花填充衣服和被子御寒。

還有一種俗稱“茅窩子”的木屐,木鞋底離地有2寸之高,避免寒氣侵襲,鞋面用茅草編織,鞋里鋪上厚厚的蘆花或干草,穿上防止凍腳。

條件稍微好一些的家庭,會使用泥做的火盆盛放燒火做飯的“灶灰”來取暖,之后慢慢演變成了“火塘”,也叫火炕。

火炕之中有孔道,在冬天的時候通過燃燒產生大量熱能傳送到炕的孔道中進行加溫,類似于現如今陜西東北等這些比較寒冷地區所用的炕。

有一部分家中鍋灶是與炕的孔道相連接,只要燒柴火做晚飯,炕也就燒好了。

一般都會用土炕,因為土炕保溫性能強,維持溫度會久一些。

3

古代帝王能取暖比我們想象中要奢華的多。

漢朝時期宮中設有溫室殿,把花椒碾碎做成泥涂在墻上做為室內的保溫材料使用,再在墻壁上掛上壁毯,用來減緩室內溫度流失的速度。

設有火齊屏風,用大雁的羽毛做成幔帳,地面上鋪著西域毛毯,這樣的房間冬天自然不會讓人感覺到寒冷。

《世說新語》當中記載:西晉首富石崇便“以椒為泥涂室”;南朝庾信《夢入堂內詩》中也有“香壁本泥椒”。

宮殿的墻壁砌成空心的“夾墻”,這也被稱之為“火墻”。墻下面有專門挖的火道,填火的炭口設計在大殿外的廊檐底下。

在炭口里面燒上木炭火,所產生的熱量就可以烘熱夾墻,繼而通過夾墻將溫度帶到大殿當中。

為了讓這種熱能循環通常,火道的盡頭處還專門設計了通氣孔,燒火所產生的煙則從臺基下面的出氣口處排出。

這種火道還可以直接通到皇帝的御床以及宮殿級其它的炕床之下,形成了暖炕和暖閣,即便是嚴寒的冬日,大殿內也可以保持二十多度。

再往下分便是熏爐,宮里面的話一般使用銅質,做工非常精良,在民間大多都是使用陶土、鐵來制作。

熏爐在古時候又被叫做“暖爐,“紅爐”,專門室內取暖使用。

在唐朝時期,取暖熏燃的炭分為“瑞炭”和“鳳炭”,在《開元天寶遺事》里記載道:

“西涼國進炭百條,各長尺余。其炭青色,堅硬如鐵,名之曰瑞炭。燒于爐中,無焰而有光。每條可燒十日,其熱氣逼人而不可近也。”

還有一種比其小一些的手爐用來暖手,一般里面都會放上木炭或者是還有余熱的灶灰,在爐外面加上一個罩子。

因為其非常小巧,放到袖子里面取暖也是可以的,所以也被稱之為“暖手爐”、“火籠”。

古時候有地位或者富貴人家取暖經常會使用這種銅質的手爐。

現如今浙西一些鄉村中仍都在使用這種手爐,當地人便叫其為“火籠”,里面放著燒紅了的炭,非常適合來暖手。

有暖手的手爐,自然也有用來暖腳的足爐。

相對比手爐,足爐會稍微大一些,有銅質有錫質,形狀類似一個扁圓的瓶子,里面灌滿熱水,主要是用來捂腳用,可以隨身攜帶也可以放到被窩里面,古時候稱其為“腳婆”,“湯媼”。

蘇東坡也曾經把一個“足爐”當作禮物送給過友人楊君素:

“送暖腳銅缶一枚,每夜熱湯注滿,塞其口,仍以布單衾裹之,可以達旦不冷”。

一些文人雅士的取暖方式就更講究了。

例如李清照《醉花陰》里提到的“瑞腦銷金獸”,瑞腦在熏燃的時候會產生濃郁的香味,而且煙量不是很大,既可以保暖又好聞。

清朝時期的李漁不僅用暖爐取暖,還在《閑情偶記》當中寫下來自己設計暖椅的過程,在椅子下面設計出一個小抽屜,可以往抽屜里面放上小炭爐,這樣一來坐上去就不會冷了。

不過再風雅的取暖方式,也無法和現代人的舒適度相比,科技如此發達的今天,冬季不再難熬,幸而生活在這美好的時代啊!

來源:“四川正道文化”今日頭條號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞