1927年3月6日晚,陳獨秀和國民黨元老吳稚暉、鈕永建等人對談。

吳稚暉問陳獨秀:“你定中國實行列寧式共產主義是若干年?”陳完全沒有遲疑,干脆地回答道:“二十年!”

當時,吳稚暉大吃一驚,舉座也都沉默不語,場面十分尷尬,吳稚暉只好用開玩笑的口吻活絡氣氛:“如此國民黨生命只剩十九年了。”

玩笑終歸不是玩笑,有人聽到心里去了。一個月后,四一二反革命政變發生,國共兩黨分道揚鑣,從此走上了不同的道路。

時間撥到更早前,大清政權已推翻,革命果實被竊取,時局危如累卵,國家風雨飄搖。

知識分子們急得像熱鍋上的螞蟻,忙不迭地為這個古老帝國開藥方,希望尋找到新的出路。

《覺醒年代》的故事就這樣開場了,這部劇在豆瓣影評高居9分以上,是近年來質量屢屢滑坡的國產劇中的一股清流。

陳獨秀、李大釗、胡適、蔡元培、毛澤東、魯迅……教科書里的那些身影,走馬觀花般出現在熒屏上,炙熱的歷史突然活色生香了。

北京大學成為了全國救亡圖存的中心,五四新文化運動也從這里走出去。

蔡元培在漫天風雪中請陳獨秀來,又在蕭瑟的深秋送他而去;目睹人血饅頭滿腔積憤的魯迅,揮筆而下《狂人日記》;李大釗從俄國盜取星火,振臂高呼未來必將是赤旗的世界。

再后來,南陳北李,相約建黨,一個屬于理想主義者的時代就開始了。

這樣的劇情,無不令人激情澎湃,無不令人熱血沸騰,但歷史的發展卻從來不是這么理所當然,不是這么按部就班。

《覺醒年代》講的是歷史波瀾壯闊的明線,另一條驚心動魄的暗線其實也潛伏其中,只有把它拎出來,我們才能理解為什么后來國共分裂,為什么置身于那場浪潮中的人,最后只有湖南來的那個鄉下人走到了最后。

1

五四新文化運動的核心來自于知識分子們的身份認同危機。

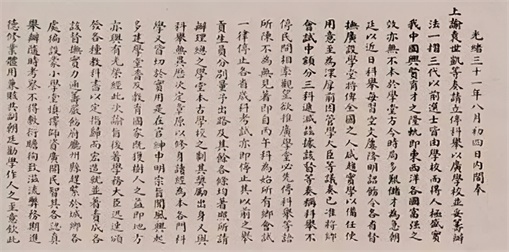

戊戌變法期間,康有為、梁啟超都是以士人身份參與政治活動的,科舉出身的人來反對科舉,說明那時候有不少精英很大程度已不再相信這套制度。

而且那時候賣官鬻爵,功名本身也不再那么值錢,于是到了1905年,延續千年的科舉制直接被廢除。

科舉沒了,人們就要在舊式教育渠道之外,找到新的社會身份認同,那時候最流行的,要么是去新式學堂,要么是去國外留學。

(清光緒三十一年(1905)八月初四,清政府頒布的《廢除科舉制諭旨》)

有學者對1895年前已獲貢生以上功名的40位湖南士紳履歷進行過統計,走科場道路或者在書院教書的,只有5人,其它35人,有的投身辦實業,有的進入新軍和警務系統,有的當記者和藝術家。

在這里面最多的,卻是職業革命家,光參加自立軍、華興會、同盟會等革命活動者就有28人。

可以看出,這些知識分子,既可能是耳濡目染走上了革命生涯,也可能是最初就想要積累革命資本。

總之,反體制是他們身上共同的標簽。

在劇中出現的五四新文化運動最早的一批發起者,比如陳獨秀、易白沙、章士釗、錢玄同、魯迅,都是在這種濃重的反體制氛圍中,開始叱咤政界和文壇的。

《新青年》早期作者群中有相當一部分人,如李大釗、高一涵、劉叔雅、蔡元培、章士釗、吳稚暉等,幾乎都有相近的留學和革命經歷。這是他們的政治資本,也是這個圈子的門檻。

當新文化運動不斷擴展時,胡適、傅斯年這些留學歐美的新式精英,也進入了《新青年》的作者隊伍。

這幫人沒有像蔡元培、陳獨秀那樣搞過暗殺,沒有被官方通緝和追捕,自然也沒什么政治經驗,所以他們在新文化運動中的定位,就是搞學術。

胡適的態度非常明確:二十年不談政治。

所以,新文化運動的核心人物可以分為兩撥,第一撥是蔡元培、陳獨秀、李大釗等擁有相當雄厚的反清社會資本的革命先驅,第二撥是以胡適為代表的留學歐美的學術明星。

不管在后來的解讀和標榜中,五四新文化運動是怎樣地解放人性,怎樣地高談文化,怎樣地浪漫激情,但其中有個不可忽略的前提,這些處在核心圈的人物,都必須通過各自的資本拿到一張入場券。

通過這張入場券,就可以抵達政治舞臺的核心,北京大學。

在《覺醒年代》前面部分,與其說是一場知識分子們的奔走呼號,不如說是一部北京大學的校史。

那些在北大金光閃閃的人物,是滿清的遺老遺少,是留日歸來的革命家,是留美學成的青年才俊,個個都很體面,很瀟灑。

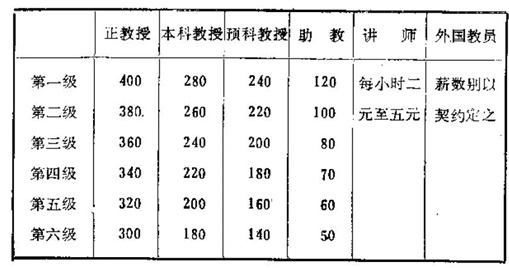

北大是當時最頂級的高等學府,教授們的待遇相當可以,他們的工資隨便就是二百大洋,而工人的月薪才兩三塊錢。

不管是社會資本還是物質基礎,都可以供這些人馳騁在五四新文化核心圈的舞臺上。

從湖南湘潭過來的農村青年毛澤東,自始至終就沒有進入五四新文化運動的核心圈。

他沒有那些可以拿出來夸耀的政治經歷,他的活動雖然在北大,卻不是正式學生,只是在圖書館做八塊錢工薪的管理員。

在來來往往北大教授名流的包圍中,要說他心理上沒有壓抑和不爽是不可能的。

后來他回憶說,自己職位低微,大家都不理他,即便他認出了一些新文化運動的頭面人物,想去和他們攀談,可是他們沒有時間聽一個圖書館助理員說南方話。

在許多的影視作品里,常常這樣刻畫毛澤東,青年時意氣風華,中年時運籌帷幄,老年時氣定神閑,無論什么時候都自信,都蓬勃,都昂揚。

的確,毛澤東是自信的,但這也有個變化過程,而不是天生驕傲,不是網文里的龍傲天。

毛澤東雖然沒有進入五四新文化運動的核心圈,但至少也是邊緣人物,不然也不會有機會跟陳獨秀說上幾句話。

其中的淵源恐怕要從譚嗣同說起,在很多人的印象中,譚嗣同是一介書生,殺身成仁,意氣用事。

這卻是但知其表未知其里了。

清末,民間起義風起云涌,這里面很多都來自會黨,何謂會黨?就是販夫走卒、城鄉游勇、小農工商們,為了保護自己而成立的機構。

他們有的是普通社團,類似于行業協會,有的是革命機構,打出反清復明的口號,比如天地會、哥老會、白蓮教等等。

太平天國席卷了大江南北,北方的捻軍,南方的哥老會,全國大小會黨紛紛趁機加入,直接敲響了清廷的喪鐘。后來,雖然湘軍鎮壓了太平軍,但基層早就被會黨控制。

(四川袍哥)

譚嗣同就是以兩湖為核心的長江中下游會黨的總瓢把子,大大小小的社團都尊其為盟主,一言既出,幾省震動。

后來光緒變法,譚嗣同奉召入京,慘遭慈禧殺害。他的確可以逃,但卻沒有逃,這不是什么書生意氣,而更可能是想以死喚起南方會黨為他復仇。

果不其然,譚嗣同的兄弟唐才常,接過了他的交椅,并聯合嶺南洪門的孫中山,共同樹起反清大旗。

唐才常起義失敗,被捕就義。

接著,譚唐手下的劉靜庵組織日知會,派會員深入新軍,后來演變成文學社;手下的焦舜卿鼓動兒子進行革命,后來他創立了共進會;手下的黃興組織華興會,后來與孫中山興中會合并成立同盟會。

再后來的故事就眾所周知了,辛亥一聲暴動,全國會黨應者云集,以摧枯拉朽之勢推翻了清朝政府。

革命不是請客吃飯,不是做文章,書生造反,三年不成,就像后來五四新文化運動的擴散也不完全是幾個知識分子的功勞。

譚嗣同一生教出過兩個得意的學生,一個是黃興,另一個是楊昌濟,楊昌濟則教出了世間奇才毛澤東。

憑借著老師的引薦,毛澤東得以在北大勉強站住腳跟,但他跟舊勢力終究是格格不入的。

2

1918年6月30日,蔡和森在給毛澤東的信中,曾說到楊昌濟希望毛澤東能入北京大學學習。這個建議立刻遭到了毛澤東等湖南青年的拒絕。

毛澤東回復說,我們走遍各州,讀書讀報,實地考察就夠了,不需要進學校。

蔡元培、陳獨秀、胡適、傅斯年這些精英,是因為各自的政治資本和留學經歷,形成了自己的團體。

毛澤東則不同,他以湖南的同學網絡為班底,然后以工讀、夜校、自修大學等形式進行人才培養和再造,訓練出不同于五四核心文人的風格,形成了具有強烈政治意識與實踐精神的新型社會群體。

那時,他說過一句話,“胡適之先生有二十年不談政治的主張,我現在主張二十年不談中央政治。”

他既對舊式的政黨進行表達了不滿,也對新文化運動精英那種按資排輩感到倦怠。

另一方面,則是源于他湖南人的身份,湖南在清末以來顯赫天下,曾國藩靠一地之力撐起了清帝國搖搖欲墜的半壁江山,也釀成了非湖南人即不足以救天下的狂傲氣質。

1920年,陳獨秀發表了一篇題為《歡迎湖南人底精神》的文章,其中就評價道:“湖南人底精神是什么?‘若道中華國果亡,除非湖南人盡死。’”

對毛澤東而言,這里面暗含著一個非常重要的信息,那就是以陳獨秀為代表的第一代五四核心人物,已經在政治層面承認了毛澤東等青年在五四邊緣地位所起的作用。

但是他可以完全不走五四精英圈內所規定的身份認同邏輯,哪怕他衣衫襤褸、屢遭歧視。

幾十年后,他跟斯諾提起這段往事時,自述道:“很多闊學生看不起我,因為我平時總是穿一身破舊的衫褲。”

不過,窮苦出身在湖南這塊地方卻不一樣,從一介布衣走向達官顯貴的例子不勝枚舉,這成為了無數學子的精神激勵。

雖然不同于陳獨秀、李大釗這些富有政治經驗和資歷的老牌革命家,但毛澤東完全可以和以一師為班底的湖南鄉黨組織團體一起,搞革命活動。

于是,在北京之行被冷遇后,毛澤東開始主動疏離五四核心群體,因為他們始終陷入進中西文化的比較討論,他在這里面找不到想要的答案。

五四時期的毛澤東,不認同五四核心圈中那幫有歐美訓練或世家背景的教授們所構造的那套清談文化,尤其以胡適為代表強調的個人價值和自由主義。

毛澤東始終都在拒絕認同于近代以來形成的專門化精英教育,頑強抵抗著現代化機器制造出來的各種肢解中國基層區域傳統的制度化體系。他認為,教育是整個社會實踐程序的一部分,是不應該被精英化的。

所以,他畢其一生都在實現社會與學校打通的夢想,五四時,他就辦自修大學、夜校、新式私塾等機構親自進行實驗。

1949年以后的院系調整和學校增加務農務工課,包括后來的知識青年上山下鄉運動,都是他試圖打通學校與社會隔閡的嘗試。

這也是他和五四新文化運動學者們的不同,作為邊緣地帶的湖南青年,對等級資本如留學履歷、政治權威、學術地位,充滿鄙視與不屑。

這點和他的老師楊昌濟有關,楊昌濟曾是譚嗣同“南學會”的通訊員,是一個湘學子弟。

湖湘文化是比較特殊的,有耕讀的傳統,它把知識和和行動統一起來,平時在家種地勞作,一到革命時,就可以揭竿而起。

所以,當其他知識分子還在高談闊論道德修養的時候,毛澤東已經從譚嗣同、黃興、楊昌濟這些湖湘前輩這里學到真傳。

你問什么是道德啊?武德就是一大德!

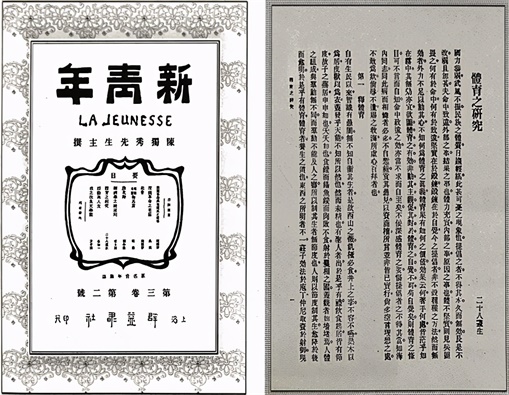

發表在《新青年》上的《體育之研究》,已經表明毛澤東對純粹的“文化問題”討論不感興趣,一句話,別逼逼了,趕緊動起來。

這就要求你不能坐在書齋談之乎者也,談民主自由,必須跑到你那熟悉的或不熟悉的鄉村中間去,夏天曬著酷熱的太陽,冬天冒著嚴寒的風雪,攙著農民的手,問他們痛苦些什么,問他需要些什么。

他一方面網羅湖南知識界的精英青年,成立新民學會,討論如何改造國家和社會。

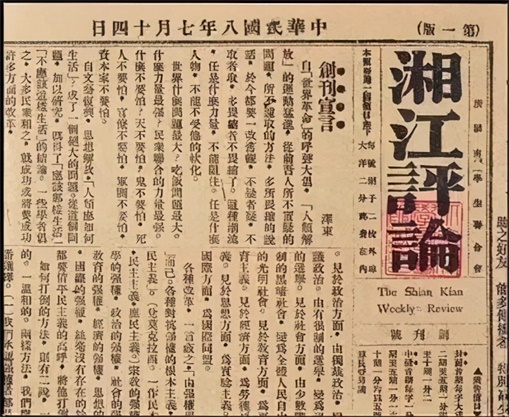

又創立《湘江評論》,激勵人們"天不要怕,鬼不要怕,死人不要怕,資本家不要怕”,試圖讓底層人反抗和覺醒。

五四運動很大程度是后科舉時代的產物,新文化的第一撥參與者是蔡元培、梁啟超等老科舉人,他們是科舉制度的受益者,又在科舉廢除之后變得特別激進。

接下來一批的李大釗、陳獨秀、胡適、錢玄同又都是以留學經歷這種新式資本互相確認彼此地位的。

只有毛澤東身份最為特殊,他和各方勢力都有淵源或接觸。

正如譚嗣同一樣,毛澤東絕對不是簡單的青年學生,在湖南一師的時候,他以一百多學生兵在猴子石對三千散兵游勇繳槍,靠的不光是勇氣和膽識。

他當過兵,務過農,經過商,做過工人,和三教九流都混得很開,黑道切口也懂幾句,和會黨有過接觸,儼然是個“社會人”。

同時,他也是談笑有鴻儒,離知識精英并不遙遠,見識不比那些喝洋墨水吃面包的大教授要差。

這就塑造了一種全新的身份,他來自于傳統,卻又和舊帝國勢同水火,他接受新思想,卻又不將自己納入精英階層的隊伍。

他將奔赴哪里呢?答案是人民的汪洋大海中。

1939年,毛澤東在發表的《五四運動》一文中,對五四運動的內涵進行了修正,他說:“在中國的民主革命運動中,知識分子是首先覺悟的成分,辛亥革命和五四運動都明顯地表現出了這一點,而五四運動時期的知識分子則比辛亥革命時期的知識分子更廣大和更覺悟。”

這句話表面上似乎是對五四“主流方式”的一種肯定,但后面話鋒一轉:

“然而知識分子如果不和工農民眾相結合,則將一事無成。

革命的或不革命的或反革命的知識分子的最后的分界,看其是否愿意并且實行和工農民眾相結合。他們的最后分界僅僅在這一點,而不在乎口講什么三民主義或馬克思主義。”

3

實際上,五四剛開始的學生運動并沒有成功。

親日派官僚在幕后操縱的北京政府,決意強有力地鎮壓這種不可容忍的宣傳活動。

6月1日, 總統徐世昌頒布兩道命令:第一道稱贊曹汝霖、 陸宗輿和章宗祥, 表彰他們為民國立下的不少功勞;第二道歸罪學生糾眾滋事,擾亂治安,告誡他們立刻回校上課。

學生團體如學生聯合會、學生義勇隊,全部被封禁,首都施行戒嚴令。

事情的變化來自于第二天,政府逮捕了7名在東安市場販賣國貨的學生。學生為此非常憤怒,決定舉行更大的販賣活動,于是更多人被逮捕。

這引發了中國所有城市的憤慨。最激烈的當屬上海。商人、實業家、城市工人在被激怒后,開始跟隨新式知識分子的領導,舉行大罷市。

6月5日,上海的景象一片荒涼,曾經霓虹閃爍的玻璃櫥窗,此時全部被木板封起來,英美租界和公共租界也不再繁華。

西方人從未見過如此情景,都驚呆了。由于上海是國際大都會,發生“三罷”以后,全世界媒體都開始關注,北洋政府承受不了這樣的壓力,馬上就妥協了。

教科書上這樣評價,中國的工人階級第一次登上政治舞臺。

然而,知識分子終究沒有繼續深入底層,和工人的合作也只是短暫的的蜜月期。

要揭示這個秘密就必須先了解國民黨。

宋慶齡曾問孫中山,為何要讓共產黨加入國民黨,孫中山回答:“國民黨正在墮落中死亡,因此要救活它就需要新鮮血液。”

需要新鮮血液,但不是要取代舊血液。

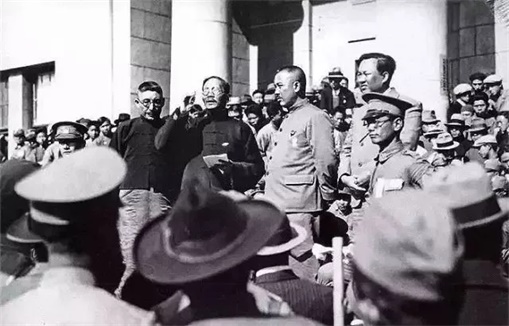

1924年1月,孫中山主持召開國民黨一次全國代表大會,李大釗、毛澤東、瞿秋白這些共產黨員被選為中央執行委員或候補執行委員。

從表面上看,共產黨真的可以和國民黨平起平坐,然而有一個細節卻被忽略了。

那就是國民黨新成立了一個部門,叫中央監察委員會,這在歷史上是從來沒有過的。

在一大的黨章里,專門設置了“紀律”這一章,胡漢民還作了說明:“嗣后黨中遇有黨員破壞紀律,或違背主義,當加以最嚴厲之制裁。”

這當然跟孫中山早期歃血為盟的黑道經歷有關,但在這個節點推出,更是針對共產黨而來。

10名監察委員中包括吳稚暉和蔡元培,無一名共產黨員。

在后來的四一二事變中,蔡元培積極參與策劃,清黨時十分賣力,在之后演講中還說“群情歡躍,對共派之陰謀無不切齒”。

在世人眼中,蔡元培給人忠厚長者的印象,但他作為早期革命黨的特工頭目,是民國最大暗殺團體的領袖,腦袋別在褲腰上,過著刀口舔血的生活,又怎會是表面這么簡單。

只是他對權力斗爭感到厭倦,功成身退,居于幕后。但威望還在,蔣宋結婚時,是找他做的證婚人。

《覺醒年代》中落拓不羈的吳稚暉,手上沾滿了共產黨人的鮮血,陳延年遇害正是他告的密。

四一二之后,陳延年被捕,但國民黨并不知道他是陳獨秀的兒子,交個保證金就可以出去了。陳延年便托付舊識亞東書店的老板汪孟鄒幫忙。

汪孟鄒認為胡適和陳獨秀是好友,于是就把求助信交給了胡適,而胡適拿到這封信后竟然去找了吳稚暉,接著,陳延年就被亂刀砍死了。

“若共產黨而有紛亂我黨之陰謀,則只有斷然絕其體系,而一掃之于國民黨以外而已”,說這句話的人是孫中山。

事情發展到最后,因為理念不合,孫中山一度想把陳獨秀開除出國民黨,并對他進行了彈劾和警告。

至此,關于五四新文化運動的脈絡已經昭然若揭了。

誠然,這場運動核心圈的知識分子是以反傳統和體制姿態出現的,但他們自己本身就是依托舊帝國存在的一個寄生階層,除了陳獨秀、李大釗、魯迅等人,許多人在國民黨執政后,就站在了人民的反面。

以毛澤東為代表的后五四邊緣群體崛起后,原先魏晉名士清談一般的辯論文化,逐漸被無孔不入的組織力量取代,從此,五四啟蒙的方向就被徹底轉向了。

所謂的“民國大師們”,為白話文言而爭,為標點符號而爭,為橫排豎排而爭,為戲曲臉譜而爭,為世界語而爭,為新舊文化而爭,為民主與科學而爭,但爭來爭去,終究沒爭到本質。

五四新文化運動的前排盡管鬧鬧哄哄,但最根本的影響卻在后排觀眾,是那個說著湘潭土話的湖南鄉下人,以及他身邊的追隨者們。

他們才是真正的覺醒者,這些少年走到田野和鄉間,走進工廠和礦山,以星星之火,燎原神州。

幾十年過去,風流云散,那些大名士有的銷聲匿跡,有的叛變革命,有的逃遁臺灣,只有這些人站在了共和國的城樓上,俯仰今古,換了人間。

參考資料:

《重返五四現場》,葉曙明

《五四的另一面》,楊念群

《苦難輝煌》,金一南

轉自今日頭條

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

樊江洪 | 《覺醒年代》編劇龍平平:“社會主義絕不會欺騙中國”是劇的主題

2021-03-20張照棟:黨史題材獻禮劇讓眾多年輕網友在線催更?《覺醒年代》做到了!

2021-03-08? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞