新中國篳路藍縷奠基立業,在這一百年中,前三十年的奮斗史在共和國發展史上占有極其重要的地位。前三十年,大規模現代化建設和國民經濟調整,為社會主義制度夯實了物質技術基礎。我國1953年開始實行一五計劃,到1957年底大幅度超額完成,工業生產取得的成就遠遠超過舊中國100年,增長速度名列世界前茅。農業、輕工業生產得到相應發展。

據1981年6月27日中國共產黨十一屆六中全會通過的《關于建國以來黨的若干歷史問題的決議》上講:前三十年中國“機械工業產值增長五十三倍,達到一千二百七十多億元。在遼闊的內地和少數民族地區,興建了一批新的工業基地。國防工業從無到有地逐步建設起來。資源勘探工作成績很大。鐵路、公路、水運、空運和郵電事業,都有很大的發展。”

【1956年7月,長春第一汽車制造廠生產的首批國產車——4噸解放牌CA0汽車出廠】

【1956年7月13日,甘肅,寶成鐵路全線接軌,彩車通過黃沙河接軌點】

【1957年動工、1959年9月建成的新安江水庫】

【1958年2月,毛主席到沈陽視察國營112廠,觀看殲-5飛機制造】

【1960年5月28日,毛主席在上海參觀中國研究制造的第一枚探空火箭】

【1964年2月,大慶油田煉油廠開始投入生產】

【1968年9月30日,南京市五萬多軍民舉行大會歡慶南京長江大橋鐵路橋通車】從中可見,如果沒有前三十年的發展,改革開放的起點就不會很高。如果沒有前三十年中國全配套工業化體系的建立,我國的改革開放只能靠出賣資源和人力來引進外資,而投資環境也會大打折扣,就像印度一樣。就拿印度來說,二戰后的印度和中國都處于一個百廢待興的時期,到新中國建立之時,印度的工業水平比我國高得不只一星半點。作為被英國統治了兩百年的殖民地,英國人撤出印度時給印度留下了殷實的家底。1911年,印度的塔塔鋼鐵廠建成,是當時亞洲最大的鋼鐵企業。1914年,印度已經有271家棉紡織廠、60家黃麻廠、3.5萬公里的鐵路。而新中國成立之初,完全是一窮二白、滿目瘡痍且落后的農業國,基本沒什么拿得出手的工業,僅存的一點國家財富,也讓蔣介石劫持到臺灣去了。正如毛主席所指出的:“我們能造什么?能造桌子,能造茶碗茶壺,能種糧食,還能磨成面粉,還能造紙。但是一輛汽車、一架飛機、一輛坦克、一輛拖拉機都不能造。”

可以說,發展工業,中印不在一個起跑線上。然而到了七十年代前期,中印兩國的工業發展水平已經持平。而印度卻沒有發展出像中國那樣種類齊全的全配套工業體系和科學成就。

到了上世紀70年代,西方就已經判定中國是世界第七大工業國了。從五十年代完全的農業國,到七十年代衛星上天,感覺中國工業化速度也算是奇跡。其增速大約是世界第二,僅次于蘇聯,略高于日本德國美國,遠高于英法。而印度依靠英國人遺留下來的豐厚家底,使其在發電量、鋼鐵產量等很多關鍵數據方面都是高于我國的。中印兩國都擁有燦爛的文明,相差不多的人口基數和眾多低廉的勞動力,為什么印度發展沒有中國快?這種發展確實是取決于當時的計劃經濟, 計劃經濟最大的特點,就是可以集中社會力量辦大事。然而計劃經濟最大的弊端是不容易按市場規律運作,如果這一現象得不到抑制,必然會導致國民經濟的衰敗,蘇聯的發展和衰落就是實證。但是計劃經濟在一個國家初創時期的作用是居功至偉的,這一點誰也否定不了。如果將一個國家的經濟比做一棵樹,市場經濟無疑會使這棵樹枝繁葉茂。但是如果放馬南山,放任自流,無序發展,則這棵樹無法成材。而計劃經濟的參與管理,則如修枝剪葉,留好去孬,矯正枝干,促進健康。因此說,前三十年為了建立全配套工業體系,將一個國家的工業體系打造成型,計劃經濟是不可或缺的。即使到了當代,在面臨世界性的生態危機、資源稀缺、人口稠密的第三世界國家日益期望經濟增長的時代,這種大規模的計劃經濟也是有必要有其一席之地的。

現在看,雖然前三十年的國家治理如小孩蹣跚學步,難免會摔幾個跟頭,如大躍進運動,但是對此求全責備是不厚道的。況且當時國家也做了及時的糾正。證據就是毛主席的《黨內通信:致六級干部的公開信 》(一九五九年四月二十九日)一、包產一定要落實。根本不要管上級規定的那一套指標。不管這些,只管現實可能。

以上六件事,請同志們研究,可以提出不同意見,以求得真理為目的。我們辦農業、工業的經驗還很不足。一年一年積累經驗,再過十年,客觀必然性可能逐步被我們認識,在某種程度上,我們就有自由了。什么叫自由?自由就是對必然的認識。同目前流行的一些高調比較起來,我在這里唱的是低調,目的在真正調動積極性,達到增產目的。如果事實不是我講的那樣低,而達到了較高的目的,我變為保守主義者,那就謝天謝地,不勝光榮之至。

由此可見,以毛主席為首的黨中央以為人民負責任的態度,及時發現和改正問題,以致于工農業達到穩步發展的目的。有人說,“有錢也吃不上飯”,這是五六十年代的一大特色。因為在那個時候,一切都是憑票供應。吃飯有糧票,買衣服有布票,還有“肉票”“油票”“工業券”。

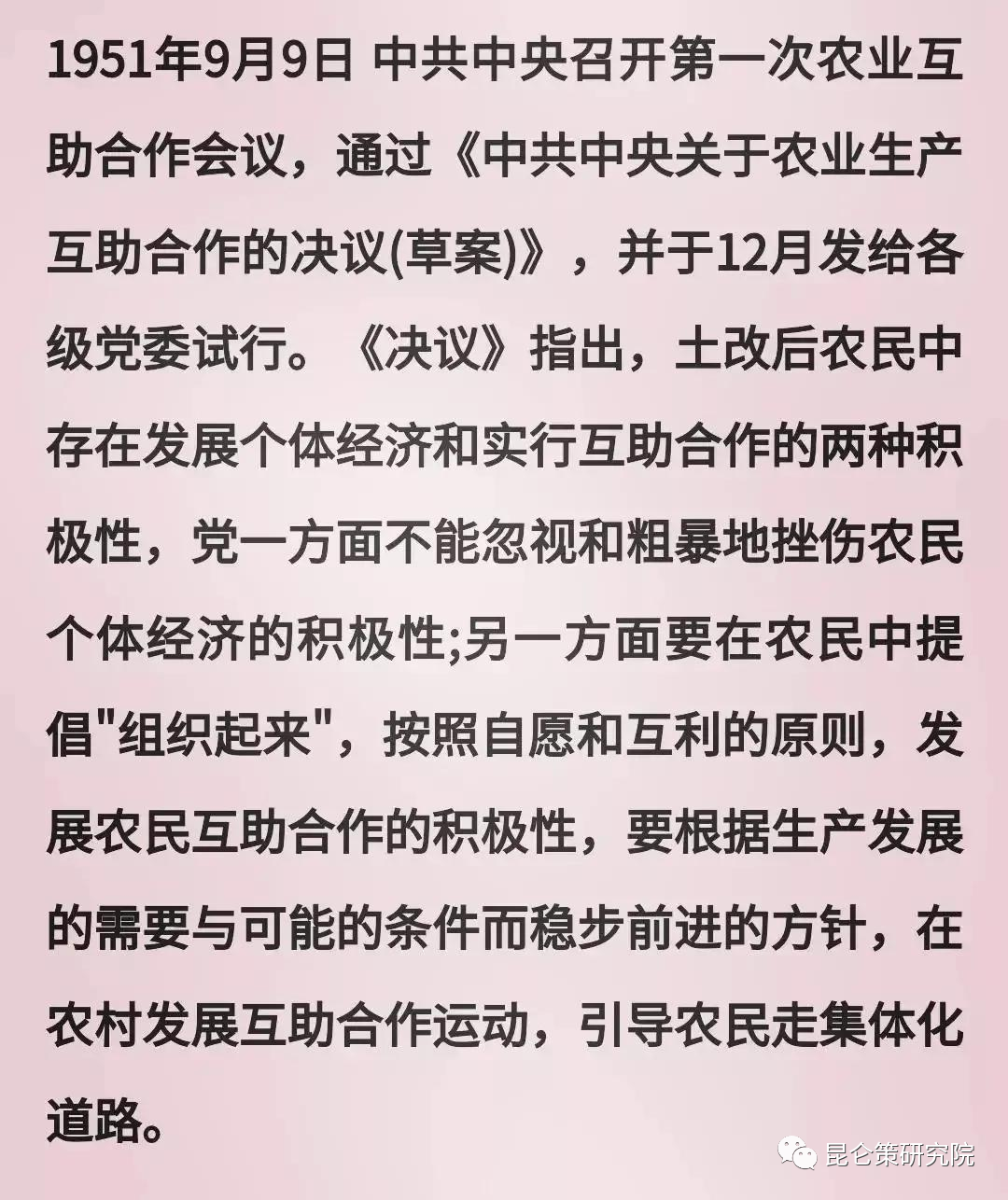

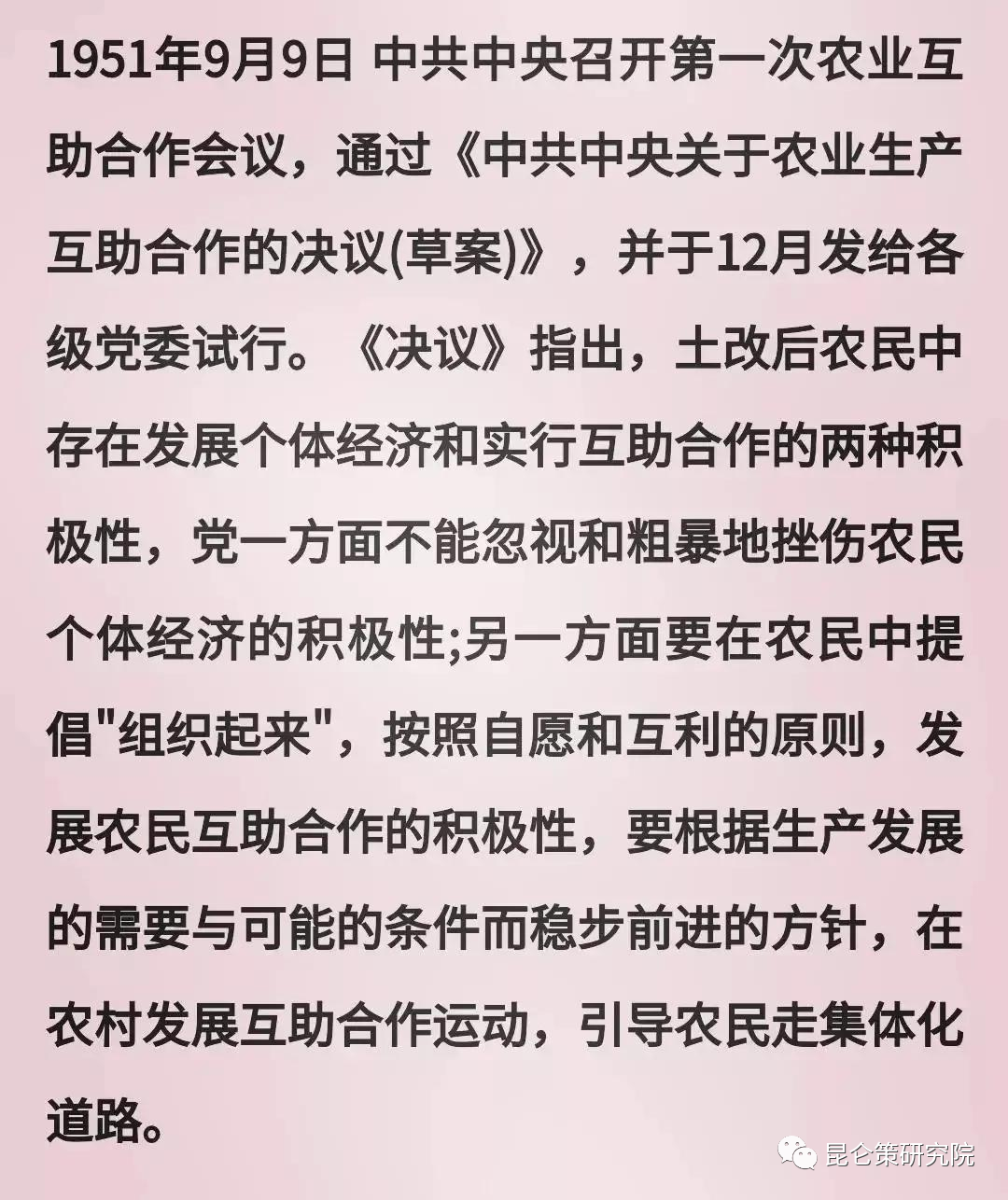

當時國家決定實行糧食統購統銷政策,包括糧食計劃收購政策,糧食計劃供應政策。1955年8月25日,國務院全體會議第17 次會議通過《市鎮糧食定量供應憑證印制暫行辦法》,緊接著,國家糧食部向全國發布這一暫行辦法。而1955年人民公社還沒有實行,農村實行個體互助經營,因此說,這種現象不是實行人民公社所帶來的后果,實在是中國先天不足的產物。

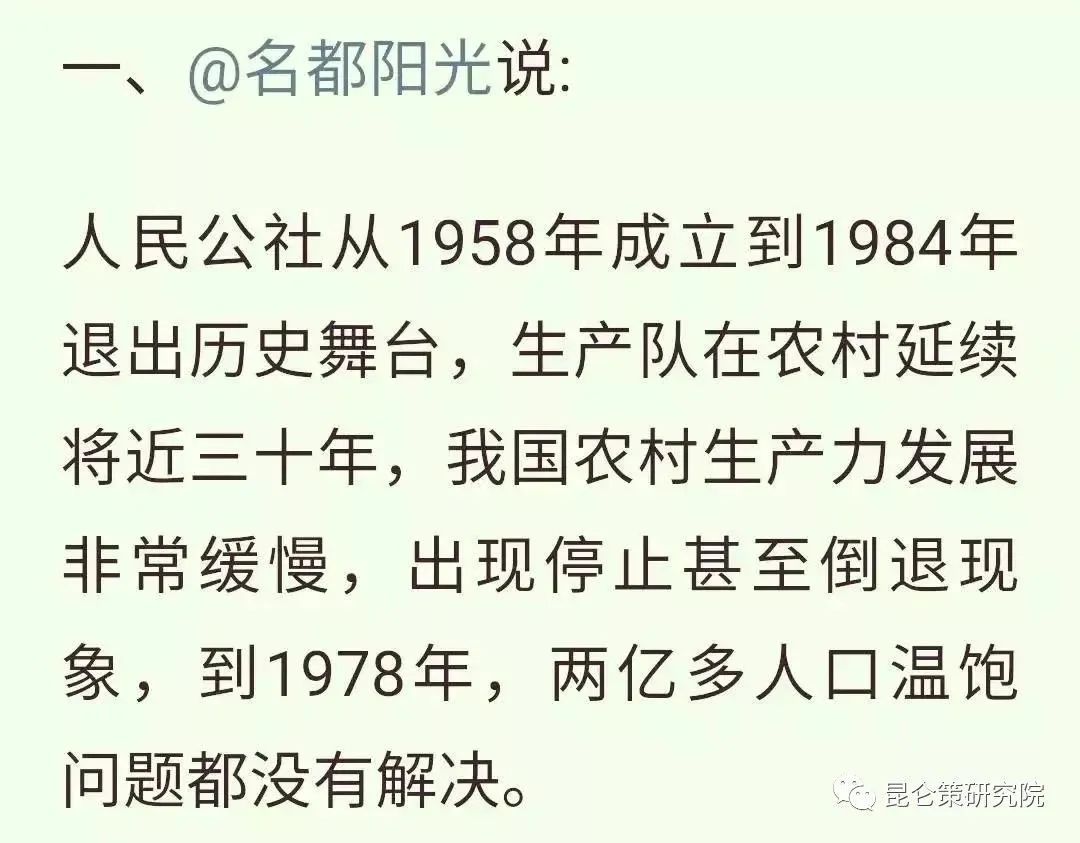

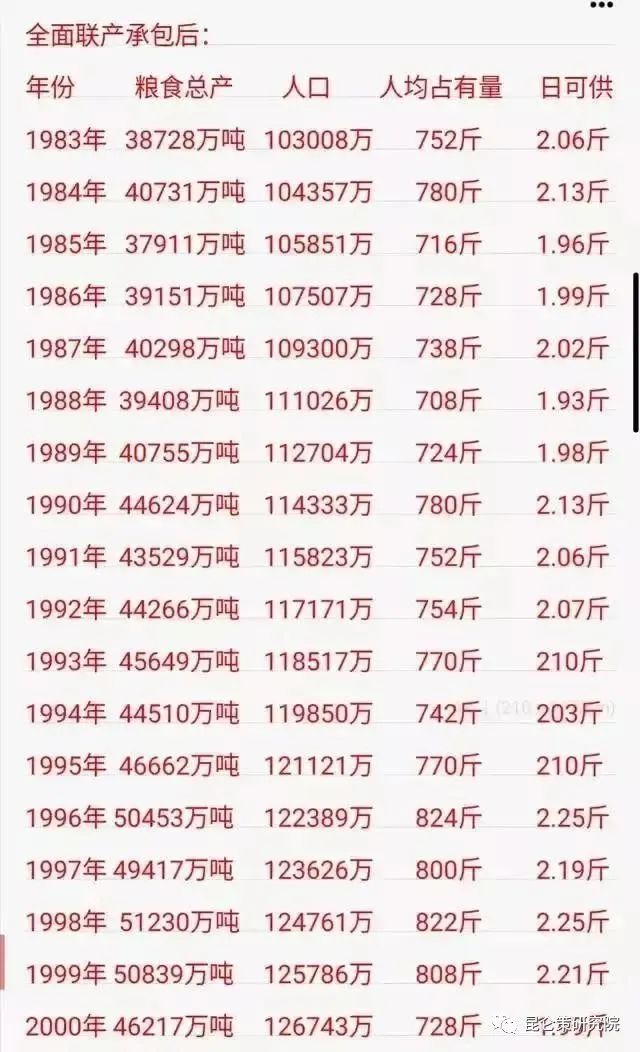

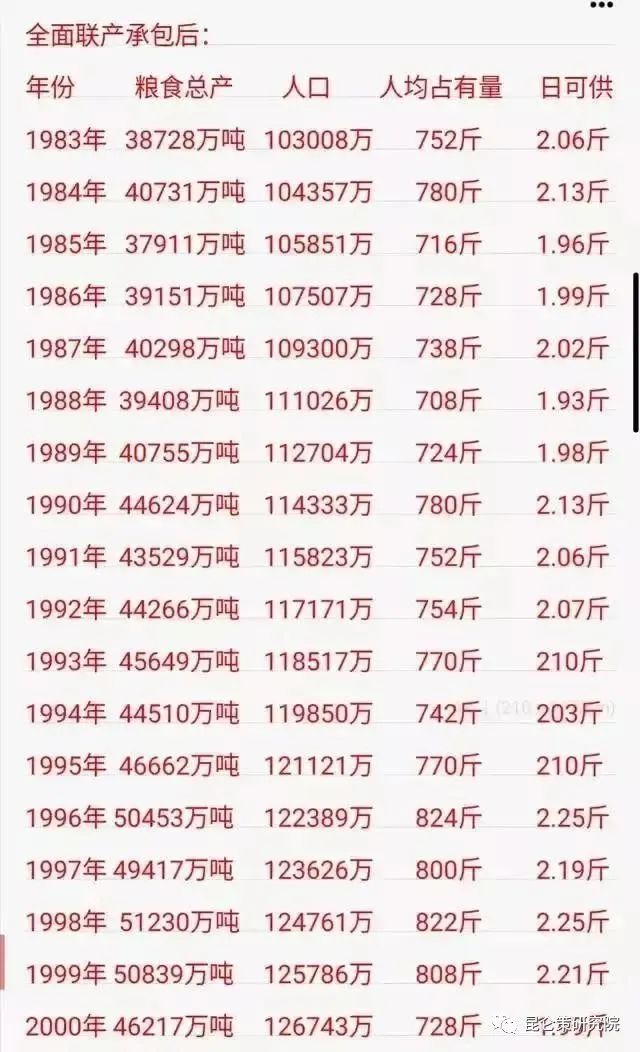

上世紀六十年代,糧食產量呈恢復性增長,人均糧食占有量卻增加緩慢,而人均糧食占有量停滯不前的原因,并非糧食總量增長慢,主要是同期人口增長快,人口增加了53%,吃掉了總量增長。但是人民公社到了1978年,中國的糧食產量已達三億噸,全國人均占有糧食634斤,早已經過了年人均占有糧食600斤的溫飽安全線,人日均可食1.74斤,一天三頓,每頓六兩難道還挨餓?

否定前三十年的人,他們只是選擇性地將前三十年的缺點進行毫無底線地放大,以偏概全,以局部映射整體,完全悖離了實事求是的原則。其想營造出的結果,無非是想把前三十年形容得暗無天日,甚至有的人將前三十年某一階段冠以“法西斯”的名號,說什么“人民挨餓受凍,吃煤吃土”,搞得還不如解放前。問題是這樣嗎?如果說前三十年某一時段和某一地域局域性的發生過挨餓的事件還說得過去。但是他們卻將這一現象貫穿于整個前三十年的中國,并且說成是全范圍發生,但是只要拿出事實來反證他們的話,就會清楚地知道他們這是徹頭徹尾的惡意誹謗!中國1968年的人口比1952年的人口多增加了2.1億,在如此多的人口增量重負之下,1968年中國的人均糧食占有量只比1952年少38斤,這個成就單在“名都陽光”口中成了罪過!不帶這么玩賴的。

前三十年中后期中國“農業生產條件發生顯著改變,生產水平有了很大提高。全國灌溉面積已由1952年的三億畝擴大到現在的六億七千多萬畝,長江黃河、淮河、海河、珠江、遼河、松花江等大江河的一般洪水災害得到初步控制。解放前我國農村幾乎沒有農業機械、化肥和電力,現在農用拖拉機、排灌機械和化肥施用量都大大增加,用電量等于解放初全國發電量的七點五倍。1980年同1952年相比,全國糧食增長近一倍,棉花增長一倍多。盡管人口增長過快,現在已近十億,我們仍然依靠自己的力量基本上保證了人民吃飯穿衣的需要。”

上世紀的1980年,中國還在實行計劃經濟,農村還是人民公社。前三十年六七十年代,老一輩無產階級革命家高度重視農業糧食生產,甚至制定出“土肥水種密保管工”農業八字憲法,以期在農業上有所突破。實際上中國七八十年代農業糧食產量的大幅度上漲,主要方面上是得益于起源于七十年代初農業生產技術和農田水利建設上的發展和全面工業化體系的建立。1970年開始,中美關系開始緩和,圍堵中國的鐵幕被打破,在毛主席和周總理等老一輩領導人的策劃下,全國各地陸續新建了一大批化肥廠。1972年1月13日,從國外引進化肥等成套設備8套,之后又引進43億美元成套設備和單機的四三方案。1973年,我國化肥產量比1965年增加一倍以上。

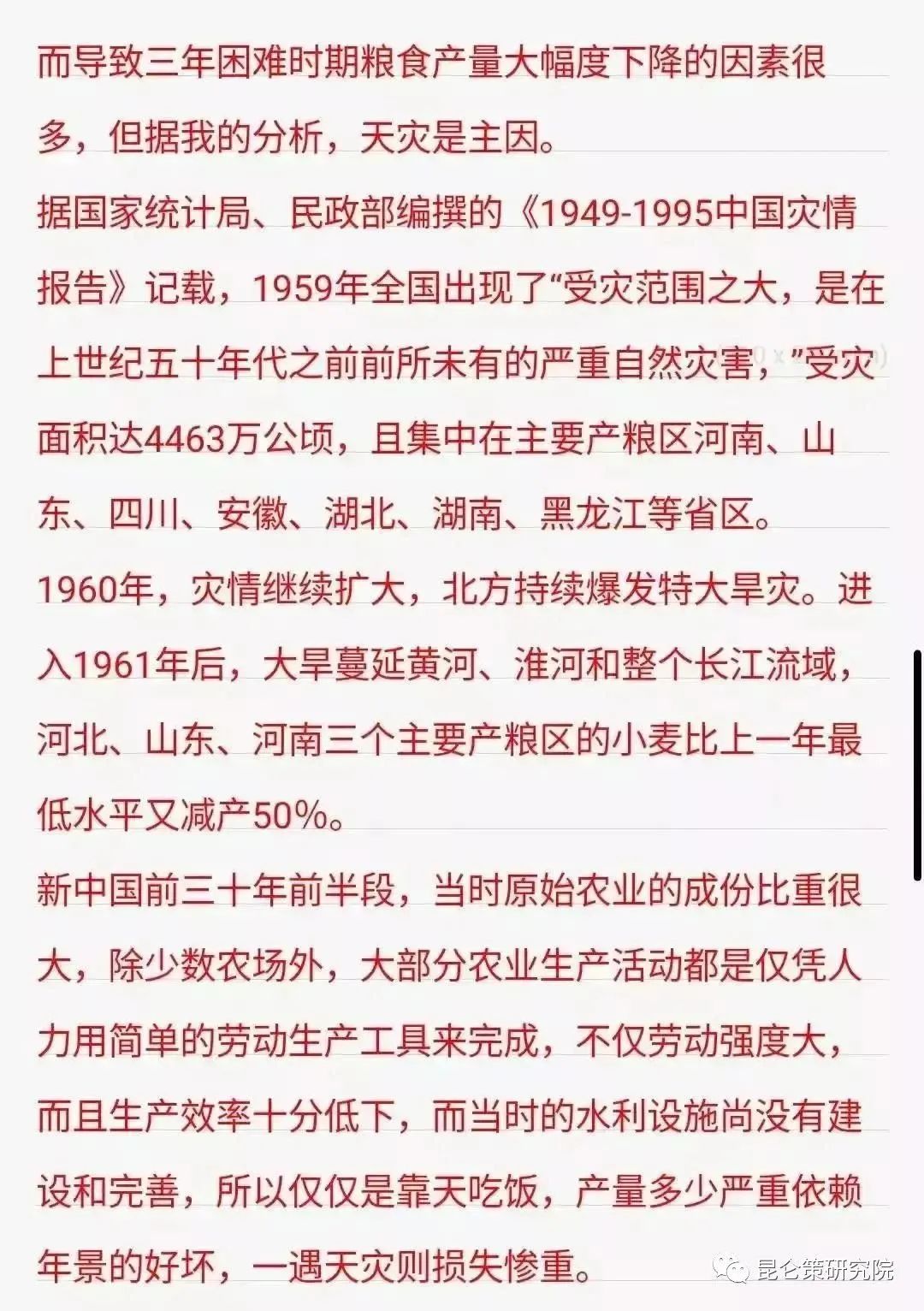

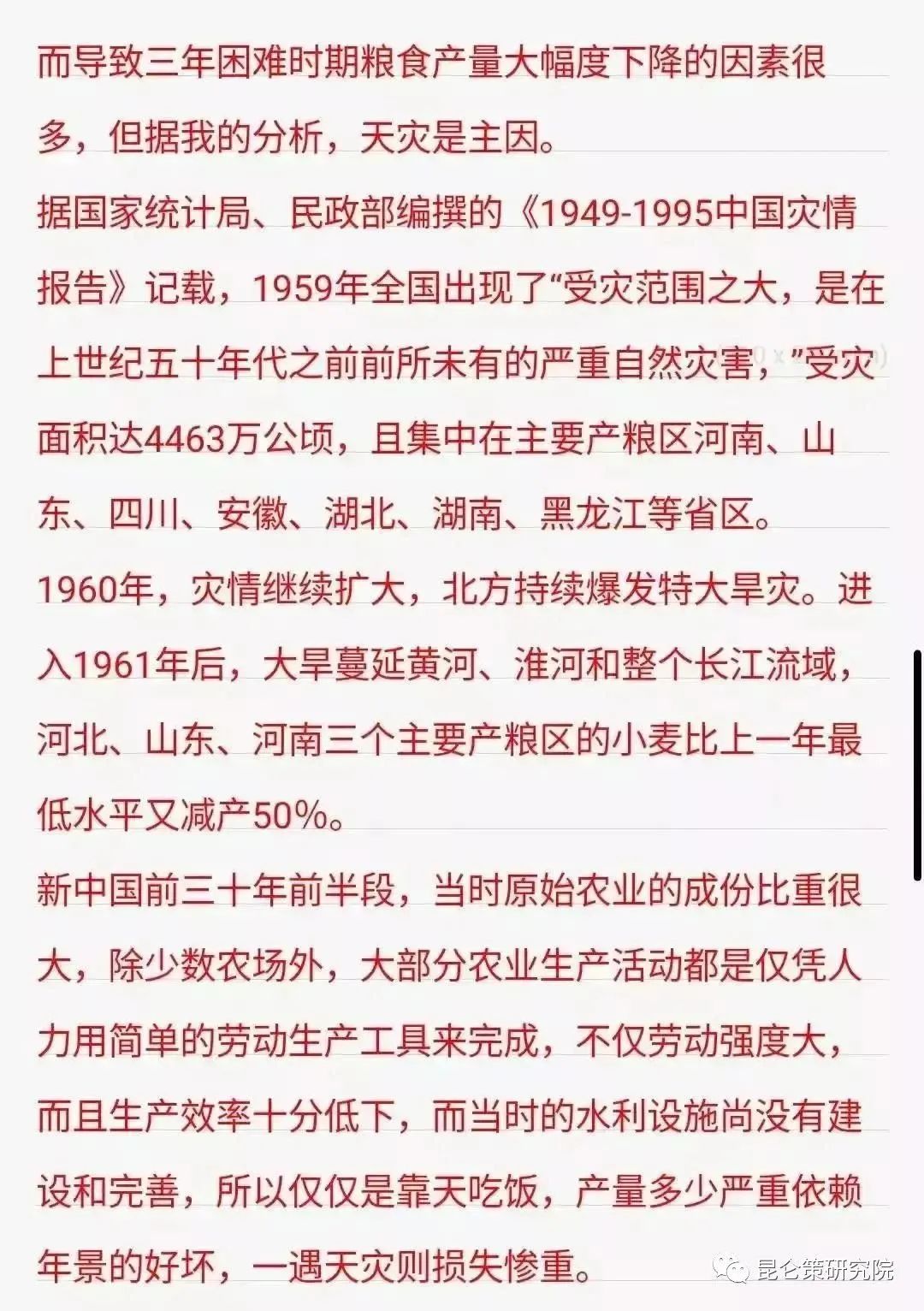

1976年與1965年相比,拖拉機、手扶拖拉機產量增長5.7倍和65倍,農業用電增長4.7倍,農用排灌動力機械擁有量增長4.9倍,農用化肥每畝施用量增長2.1倍。1977年和1965年相比,全國農田灌溉面積增長41%,全國機電排灌面積和水電站機電總裝機容量分別增長355.58%和 643%;1975年全國機井數比1965年增長935.89%。抗自然災害能力有了較大的提高,以全國受災面積基本相同的1976年與1965年相比,成災面積由53.9%下降到26.9%。這些農田灌溉和排澇條件的較大改善,為以后農村聯產承包責任制下的個體經營方式抗御旱澇災害的侵襲提供了重要的保證。這些成就都是計劃經濟的產物,尤其是上世紀80年代,國家對農田水利的投資相對較少并逐年降低,在一定程度上仍然是70年代的投入在發揮效益。中國可耕土地面積在世界上占比僅百分之七, 解放前中國有5.4億左右的人口。當時的狀況是,中國大多數普通老百姓很難吃得飽肚子。到了解放后的1958年,中國人口達到6.6億,全國凈增1.2億人口。在這種情況下,如果沒有曠日持久的天災,中國老百姓還能吃得飽的。就是說,當時的新中國在農業生產力低下的情況下,用同樣的土地資源多養活一億多人口,這不算是成就嗎?有人說了,三年困難是人禍造成的。我認為這明顯是在以偏概全。雖然我不排除政策上失誤的原因,如個別地方干部因工作失誤不顧現實向外省多調運了糧食,但是科學的分析,當時挨餓是多方面疊加因素所造成的。

為什么這么說?試想一下,人民公社一直實行到上世紀七十年代中期,除了三年困難時期,還有挨餓的時候嗎?沒有!中國在世界占比百分之七的土地上辛勤耕耘, 解放前中國有5.4億左右的人口,當時的狀況是,中國大多數普通老百姓很難吃得飽肚子。到了解放后的1958年,中國人口達到6.6億,全國凈增1.2億人口。在這種情況下,如果沒有曠日持久的天災,中國老百姓還能吃得飽的。就是說,到1958年,當時的新中國在農業生產力低下的情況下,用同樣的土地資源多養活一億多人口,這不算是成就嗎?到了1969年,中國人口總數達到八億。就是說,在同樣的土地面積上,前三十年的新中國比舊中國多養了2.6億人口,這難道不是成績?而人民公社到了1977年,中國的人口數量達到9.4億,比1957年的6.4億人口整整多出了三億!

1977年中國人均占有糧食僅比沒有實行人民公社時期的1957年少4斤,這難道是退步?1977年相比1957年多生產出將近一億噸糧食,這是多么了不起的成就,每天都在黑前三十年的政治教授@名都陽光,為什么視而不見呢?

1969年,中國糧食產量2.1097億噸,中國糧食人均占有量是542斤,日可供1.48斤。按一日三餐來算,人均一頓可供接近五兩糧食。按現代人的食量,完全可以吃飽飯。當時如果不增加2.6億人口(多數是尚無勞動能力的新生代),即人口仍保持在5.4億,則人均糧食占有量會猛增至781.3斤,人均可日供糧食2.14斤,一頓可供七兩飯食,一般人恐怕撐破肚皮也吃不了這么多吧?相較之下,雖然印度耕地足足比中國多了0.4億公頃,但是印度的糧食年產量僅為中國的一半。印度人口總數是13億6千萬人,年人均糧食產量461斤左右,僅及中國1950年的水平。

根據國際糧食政策研究所每年發布的全球饑餓指數顯示,2020年有107個國家屬于饑餓狀態,印度竟然排名第94位,屬于重度饑餓國家。而為了解決吃不飽飯問題,印度不得不每年出口1200萬噸左右的優質稻米,成為世界上最大的稻米出口國,出口賺外匯后換取廉價的玉米小麥和工業化食品,以解決民眾 最基本的食物問題。由此可見,在農村實行個體經營,比中國耕地面積多出0.4億公傾的印度,在農業實行“綠色革命”前,年糧食總產量僅僅在0.72億噸左右徘徊。

而比印度可耕土地少的中國,在三年自然災害時期的1960年糧食總產是1.4350億噸。當時中國人口6.6207億,人均年擁有糧食432斤 ,每日每人可供應1.18斤,比印度還好一些。

我說這些并不是片面地夸大計劃經濟和人民公社的好處,我的目的只是要求那些無底線抹黑前三十年的人睜大眼睛看一看,不要昧著良心說話。以前的集體經濟缺陷在于難以克服人的本性最頑固的私心上,盡管當時每天都在提倡大公無私和批判私字一閃念,然而這個私字在人們心目中依然是根深蒂固的,除非與個人利益攸關。雖然計劃經濟和人民公社有無法逾越人們的私心和計劃統得過死的錮疾,但是它的歷史作用是不容抹黑的。另外,再試想一下,經歷了二十多年民族解放戰爭而在血泊中站起來的新中國,當時有多少失去勞動能力的烈士和殘疾軍人需要國家的照應呀?如果不實行集體經濟,這些為國獻出自己一切的英烈的家庭就會陷入赤貧,這樣就會違背他們所為之奮斗的結果。

(來源:昆侖策網【作者授權】,轉編自“萌萌媽媽董小華E”,修訂發布)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。