毛主席促屈原成為世界文化名人

【題記】1953年,世界和平理事會在莫斯科舉行世界和平大會,就在這次大會上評出了四位世界文化名人,屈原名列其中,這件事情的發(fā)生,我們的毛主席起了關(guān)鍵作用。

1953年端午節(jié)前后,在毛主席共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的新中國首都北京舉辦了楚文物展覽,在這次展覽上首次展出了屈子祠和屈原墓的照片。與此同時,蘇聯(lián)各界在莫斯科集會,即世界和平大會。這是世界人民對第二次世界大戰(zhàn)的反思,也是對美國侵略朝鮮的抗議。為此,中國保衛(wèi)世界和平委員會決定向大會贈送一幅屈原畫像。這個提議,正是毛主席作出的。 而中國保衛(wèi)世界和平委員會主席又是毛主席的詩友、大學(xué)問家郭沫若,郭老同時也是著名劇作家。《屈原》是郭沫若歷史劇當(dāng)中成就最高、影響最大的代表作。 毛主席的提議理所當(dāng)然得到郭老以及大家的一致贊同。 在莫斯科大會上,還有一件事情十分重要。費德林院士作了《屈原及其創(chuàng)作》的報告。這個報告直接影響了屈原被推舉為“世界文化名人”的結(jié)果。 尼古拉·特拉菲莫維奇·費德林,俄羅斯文學(xué)家,東方語文學(xué)家,語文學(xué)博士,中國學(xué)教授,高級研究員,蘇聯(lián)科學(xué)院通訊院士,1985年佛羅倫薩市意大利藝術(shù)科學(xué)院院士,1966年美國政治經(jīng)濟(jì)科學(xué)院院士,1959年東京中國學(xué)研究院名譽院士。1972年美國伊利諾伊大學(xué)特邀教授。主要研究中國文學(xué)。費德林院士是蘇聯(lián)乃至世界研究屈原的著名學(xué)者,他研究屈原也和毛主席有關(guān)。 作為著名漢學(xué)家,費德林在《我所接觸的中蘇領(lǐng)導(dǎo)人》一書中說,1949年毛澤東率代表團(tuán)赴蘇聯(lián)訪問期間,他(費德林)任蘇方翻譯。一次,毛主席與他大談中國古典文學(xué),在談到屈原時毛澤東曾發(fā)了一段較長的議論,其中說:

“屈原的名字對我們更為神圣。他不僅是古代的天才歌手,而且是一名偉大的愛國者:無私無畏,勇敢高尚。他的形象保留在每個中國人的腦海里。無論在國內(nèi)國外,屈原都是一個不朽的形象。我們就是他生命長存的見證人。”

屈原是中國文化的一個符號,普通的中國老百姓總是記著這位一生憂國憂民的好人,在這一點上,人民領(lǐng)袖毛主席和老百姓的心是相通的。屈原精神的集成,融會在毛澤東文化里。 毛主席對古今中外的仁人志士,作了系統(tǒng)的總結(jié),這就包括屈原精神。 屈原精神無疑是愛國的,但屈原愛國的方式卻是獨特的,他有獨立自主的思想意識,有堅持真理,不向謬誤低頭的氣節(jié),如此剛正不阿,堅貞不屈的精神風(fēng)貌,在毛主席領(lǐng)導(dǎo)的革命隊伍里,不也成了風(fēng)氣嗎?這難道不是屈原精神最好的發(fā)揚光大嗎?毛澤東是文化大師,革命隊伍的那種文化氛圍,因他而興起,這是不爭事實。

【早在長沙第一師范學(xué)校讀書時,毛澤東就如癡如醉地學(xué)習(xí)《楚辭》,對屈原崇拜得無以復(fù)加,這是1913年他抄錄的屈原《離騷》原件圖片】

毛澤東25歲那年,寫詩送羅章龍東行,詩中有這樣兩句:“年少崢嶸屈賈才,山川奇氣曾鐘此。”這里的屈即屈原,戰(zhàn)國楚人,遭讒被放逐時寫出的《離騷》,是中國歷史上影響最大的政治抒情詩,是楚辭的代表作。楚辭又被稱為“騷”或“騷體”。賈指賈誼,西漢初年洛陽人,漢文帝時任太中大夫,遭讒被貶為長沙王太傅,后遷梁懷王太傅,所著《治安策》是中國歷史上最有影響的策論,所著的《惜誓》《吊屈原賦》《鳥賦》成為楚辭的一部分。由于他們同在楚地生活過;有相同的被逐、被貶的遭遇;有相同的志向和出淤泥而不染的人品;同是文學(xué)巨匠、楚辭大家;加上賈誼為長沙王太傅過湘水時,有“投書以吊屈原”的事,所以司馬遷將屈賈并稱,在《史記》中作《屈原賈生列傳》。毛澤東喜歡優(yōu)美的楚辭,終生珍愛;崇尚屈原、賈誼的才志,終生贊揚。他對屈原、賈誼給予了極高的評價,以詩表達(dá)了對屈賈的惋惜之情。從新中國成立直至去世之前,是毛澤東學(xué)習(xí)《楚辭》最集中的一段時期。 1951年7月,毛主席邀請老朋友周世釗、蔣竹如到中南海,在交談中多次稱贊《離騷》“有一讀的價值。” 1957年12月,毛澤東要他身邊的工作人員把各種版本的《楚辭》,以及有關(guān)《楚辭》和屈原的著作盡量收集給他,大約有50余種。在1958年前后,毛澤東讀《離騷》最勤,并推薦給其他領(lǐng)導(dǎo)干部閱讀。張治中陪毛主席在安徽視察工作時,主席勸說張治中讀《楚辭》時說:“那是本好書,我介紹給你看看。” 1958年1月12日,毛主席在給江青的信中寫道:“我今晚又讀了一遍《離騷》,有所領(lǐng)會,心中喜悅。” 中央在廣西召開會議,一天晚上,毛主席正在看書,突然停電。他對衛(wèi)士長李銀橋說:“你去把蠟燭給我點著。”蠟燭點燃了,他繼續(xù)看書。看的是《楚辭》,看得聚精會神,津津有味。會議期間,毛主席批示印發(fā)《離騷》給與會者。在1月16日的講話提綱中,他說學(xué)《楚辭》,要先學(xué)《離騷》。在1月21日結(jié)論提綱中,又用《離騷》中的詞句來說明文件寫作中的“概念”和“判斷”的問題。 1959年、1961年他兩次要《楚辭》,還特別指明要人民文學(xué)出版社影印的宋版《楚辭集注》。在此期間毛主席外出帶去的各種書籍中,也有《楚辭集注》和《屈宋古音義》。

“劉邦為什么能打敗項羽?因為劉邦同貴族出身的項羽不同,比較熟悉社會生活,了解人民心理。屈原如果繼續(xù)當(dāng)官,他的文章就沒有了。因為丟了官,才有可能接近下層生活,才有可能產(chǎn)生像《離騷》這樣好的文學(xué)作品。知識往往是經(jīng)過困難,經(jīng)過挫折才得來的。”

1958年3月中央成都會議期間,毛主席在提倡干部要講真話時,說屈原是敢講真話的人,敢為原則而斗爭,雖然不得志。 毛主席終生喜愛屈原的《離騷》和以《離騷》為主的《楚辭》,對屈原的偉大愛國精神和天才的文學(xué)創(chuàng)作給予極高的評價。他評價屈原是繼《詩經(jīng)》之后“首屈一指”、“第一位有創(chuàng)作個性的詩人”。對《離騷》中抒發(fā)不屈不撓的抗?fàn)幘窈蛻n國憂民的愛國熱情,毛主席都極為崇敬。 在1959年12月至1960年2月讀蘇聯(lián)《政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(教科書)》的談話中說“屈原如果繼續(xù)做官,他的文章就沒有了。正因為開除了‘官籍’,‘下放勞動’,才有可能接近社會生活,才可能產(chǎn)生像《離騷》這樣好的文學(xué)作品。” 毛主席的這一評論,不僅對研究屈原有重要的指導(dǎo)意義,對研究文學(xué)創(chuàng)作,也具有深刻的啟示。尤其是對于我們理解毛主席培養(yǎng)革命接班人艱苦奮斗的作風(fēng),而作出的一一些當(dāng)時不為人所認(rèn)識和理解的舉措,十分有價值。 毛主席對屈原的《天問》,也是愛之頗深。他特別肯定屈原《天問》在唯物主義思想方面的貢獻(xiàn)。1964年8月,毛主席同幾位哲學(xué)家談話時,從唐代的劉禹錫《天說》回溯到屈原的《天問》的時候說,到現(xiàn)在《天問》沒有解釋清楚,《天說》(柳宗元)之作,講什么也沒說清楚,只知大意。《天問》了不起,幾千年以前,提出各種問題,關(guān)于宇宙,關(guān)于自然,關(guān)于歷史。 主席以古喻今,引導(dǎo)我們不僅要分析問題,解決問題,更要的是要學(xué)會提出問題。毛主席對屈原創(chuàng)作藝術(shù)作品的手法,不僅精通而且運用自如。 他的詩詞名篇之一《七律·答友人》前四句:“九嶷山上白云飛,帝子乘風(fēng)下翠微。斑竹一枝千滴淚,紅霞萬朵百重衣。” 即采用了屈原《九歌·湘夫人》的故事。“帝子乘風(fēng)下翠微”,就是由屈原《九歌·湘夫人》首句“帝子降兮北渚”變化而來。“斑竹一枝千滴淚”也是借用湘夫人聞帝舜死于蒼梧,十分悲痛,眼淚沾在青竹上,留下點點斑痕,而成斑竹的故事。 毛主席在日常工作中也經(jīng)常能聯(lián)想到《楚辭》中的詩句,達(dá)到信手拈來的地步。 1950年3月10日,毛主席在中南海勤政殿接受羅馬尼亞首任駐華大使遞交國書。按照周總理的布置,讓中國第一代駐外大使來勤政殿,在八扇紅木屏風(fēng)后靜觀呈遞國書儀式。 此前,主席和總理曾專門接見過這些新中國的第一批以將軍為主的駐外大使,并與他們親切交談。當(dāng)毛主席走到黃鎮(zhèn)面前,好像想起了什么,問道:“黃鎮(zhèn),你原來那個名字黃士元不是很好嗎,改它做什么?”黃鎮(zhèn)答道:“我的脾氣不好,需要提醒自己‘鎮(zhèn)靜’。” 毛主席說:“黃鎮(zhèn)這個名字也不錯,《楚辭》中說,白玉兮為鎮(zhèn)。玉可碎而不改其白,竹可黃而不可毀其節(jié)。派你出去,是要完璧歸趙嘍。你也做個藺相如吧。” 我們知道,“白玉兮為鎮(zhèn)”也是屈原《九歌·湘夫人》中的一句,可見毛主席對屈原作品的熟悉和運用自如的程度。 1954年10月26日,正在中國訪問的印度總理尼赫魯離京到外地訪問,他到中南海勤政殿向毛主席等中國領(lǐng)導(dǎo)人辭行。

“屈原是中國一個偉大的詩人,他在一千五百年前寫了許多愛國的詩,政府對他不滿,把他放逐了。最后屈原沒有出路就投河而死。幾千年來,中國人民就把他死的一天作為節(jié)日,這一天就是舊歷五月五日端午節(jié)。在這一天,人民吃粽子。粽子是把糯米用一種葉子包起來制成食品。人民把這種食品投到河里喂魚,使魚吃飽了不傷害屈原。”

毛主席還當(dāng)場吟誦了屈原《九歌·少司命》中的“悲莫悲兮生別離,樂莫樂兮新相知”兩句詩后說:“離別固然令人傷感,但有了新的知己,不又是一件高興的事嗎?” 可見,毛主席已經(jīng)在屈原的基礎(chǔ)上,有所發(fā)展。這正是他一貫提倡的在繼承中發(fā)展,在發(fā)展中繼承的方法的具體表現(xiàn)。 毛主席因為對屈原精神的深度把握,從而將屈原精神這一中華文化的特殊標(biāo)志,從廣度上加以傳播。 青年毛澤東當(dāng)時讀師范時做了一本專門的聽課和讀書筆記,取名為《講堂錄》。這本筆記共47頁、94面,前1頁全部是毛澤東抄錄的屈原的《離騷》和《九歌》。在《離騷》正文的上方,還寫有他對各章節(jié)內(nèi)容的理解與概括。 1915年,毛澤東在校時,就與志同道合的羅章龍縱論《離騷》,主張對之進(jìn)行新評價。 1921年農(nóng)歷端午節(jié),毛澤東的好友易白沙,只身赴京剌殺北洋政府首腦未果,旋即南下組織軍隊北伐亦未果,于是他選在屈原投江的日子跳海自殺,以喚起民眾。去年追悼陳公,今年追悼易公,其奈長沙后進(jìn)何。”

對聯(lián)中的陳公就是陳天華。陳天華也是學(xué)習(xí)屈原,為救國喚起民眾而在日本跳海自殺的。由此足見毛澤東在青年時期,與他同時代的熱血青年們一樣,受屈原影響程度之深之大,同時青年毛澤東已經(jīng)從文化性格上,將屈原精神融進(jìn)了自己的血脈之中。 屈原對毛澤東藝術(shù)的影響,使其詩詞意境高遠(yuǎn),毛主席的革命浪漫主義,可以明顯地看到屈原的影子。除屈原的思想和人格給毛澤東巨大影響外,《楚辭》本身的藝術(shù)魅力也給毛澤東的詩詞以巨大影響。毛澤東詩詞的浪漫與屈原詞賦可謂一脈相承,這也解釋了為什么20世紀(jì)那批中國最有名望的詩人包括柳亞子、郭沫若等,都為主席的詩詞而著迷。 直到毛主席晚年,老人家依然孜孜不倦地研究屈原,運用屈原。1972年9月27日晚,毛主席在中南海會見了日本首相田中角榮、外相大平正芳和內(nèi)閣官房長官二階堂進(jìn)。會見結(jié)束時,毛主席將一部裝幀精美的《楚辭集注》(《楚辭》共17篇,以屈原的作品為主)作為禮物,贈送給田中角榮首相。 屈原是我國第一個偉大的愛國詩人,也是第一個浪漫主義詩人,他的代表作抒情長詩《離騷》,兩千多年來更是被尊為“可與日月爭光”的杰作。作品不僅有極高的思想價值,更有很強(qiáng)的藝術(shù)魅力,其為人為文結(jié)合得非常完美,對后世影響極大,無人能出其右。屈原在20世紀(jì)以及今后,由于毛主席領(lǐng)導(dǎo)的新中國的緣故,將影響世界,誰會懷疑這一點呢?我們都喜歡談?wù)撉菍τ谇竦默F(xiàn)代把握,無人能與毛主席相比。 我們可從他1959年8月在《關(guān)于枚乘七發(fā)》的批語中看到這樣的話:“騷體是有民主色彩的,屬于浪漫主義流派,對腐敗的統(tǒng)治者投以批判的匕首。屈原高居上游。宋玉、景差、賈誼、枚乘略遜一籌,然亦甚有可喜之處。”

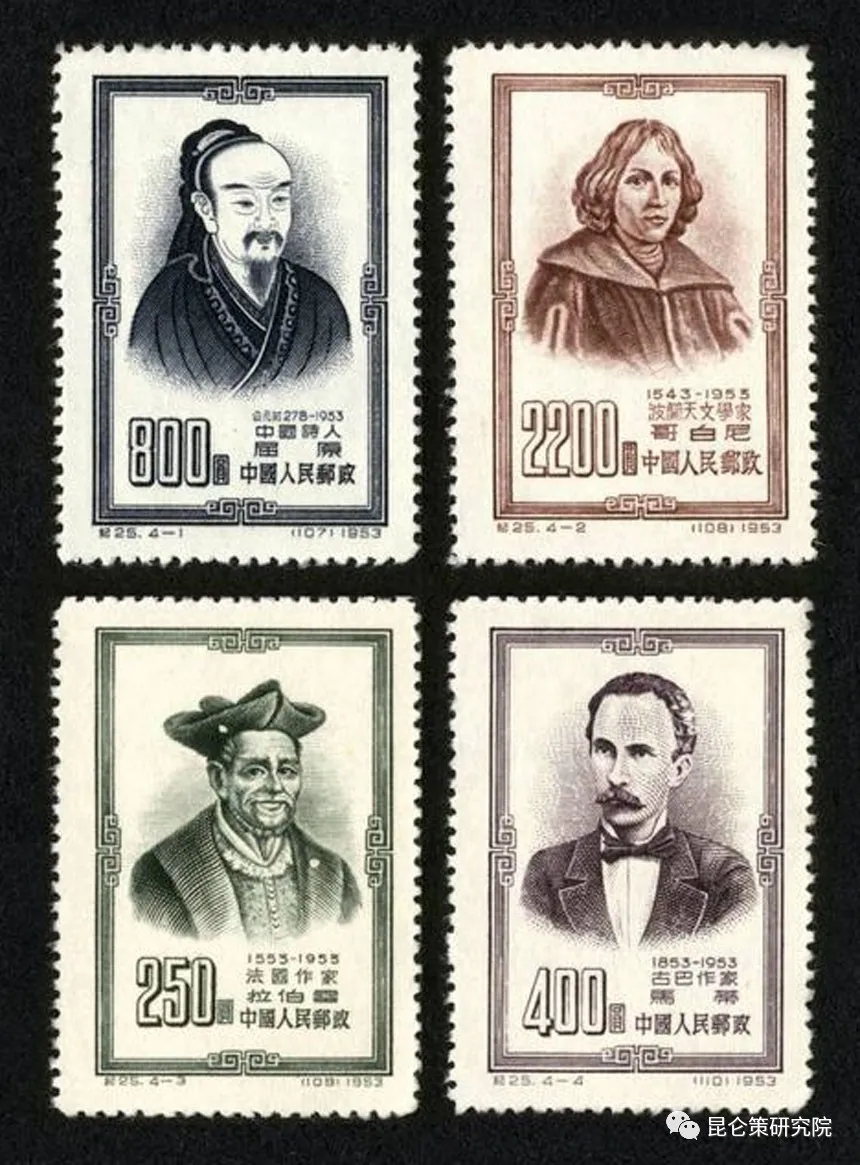

“騷體是有民主色彩的”,是“批判的匕首”,“屈原高居上游”,這是毛主席對屈原以及其開創(chuàng)的騷體,進(jìn)而對屈原精神作出的現(xiàn)代性評價! 毛主席用他獨特的古今中外法,深刻把握了屈原精神的精髓,高度概括了屈原的當(dāng)代文化影響,從而從廣度上,進(jìn)一步讓我中華民族的文化走向世界,在這個文化運動中,屈原成為四位“世界文化名人”之一。應(yīng)該注意的是,1953年那次評選的世界文化名人,主要是從具有反抗精神,做出了開創(chuàng)性文化貢獻(xiàn)的世界級文化人這個角度評的,另三位是,波蘭的天文學(xué)家、日心說創(chuàng)始人哥白尼;意大利詩人,現(xiàn)代意大利語的奠基者、歐洲文藝復(fù)興時代的開拓人物之一、《神曲》作者但丁;還有英國文藝復(fù)興時期偉大的劇作家、詩人,歐洲文藝復(fù)興時期人文主義文學(xué)的集大成者莎士比亞。作為世界文化名人,我國的屈原,當(dāng)之無愧,這也是毛主席領(lǐng)導(dǎo)的新中國,在建國初期將民族文化世界化的一次成功嘗試。 還要明確指出的是,屈原不是那種曲高和寡的文人,而是毛主席說的“民族的,科學(xué)的,大眾的文化”名人,是所有中國人都推崇的文化人,他是有深度,有高度的文人,但是他是平民英雄,為廣大老百姓所熱愛,所以,人民領(lǐng)袖毛主席最懂這一點,也最準(zhǔn)確地把握了這一點,這也是人民創(chuàng)造歷史的必然。經(jīng)過歷史的又一個大跨越之后,我們會進(jìn)一步深入理解毛主席對屈原精神的深度把握,從而對毛澤東文化認(rèn)識更進(jìn)一步。中華文化的振興,無疑需要對從古至今,從屈原到毛澤東有全面理解,否則,一切都是空談。那種脫離群眾的高高在上的統(tǒng)治文化,是解決不了中國問題的,也是得不到世界人民普遍認(rèn)同的。

【郭沫若《屈原》里《雷電頌》 朗誦:林達(dá)信】

【李克勤后記】

愛國,就是愛自己的祖國。任何一個國家的任何一個人,對自己祖國的熱愛,這是天經(jīng)地義的事情。到了現(xiàn)代社會,愛國主義這個概念的提出,就必然涉及到本國與他國之間的關(guān)系,無產(chǎn)階級政黨講究的是愛國主義與國際主義的結(jié)合,這與資本主義政黨有著本質(zhì)區(qū)別。毛主席將著有《天問》,富有天下情懷的中國愛國主義典范屈原介紹給全世界,讓世界人民理解中國的愛國主義,這也可以理解為國際主義的行為——我們中國共產(chǎn)黨的愛國主義是講道義的,不是狹隘的愛國主義。

毛澤東文化,無論從愛國主義講,還是從國際主義講,都是說得通的,所以毛主席領(lǐng)導(dǎo)全黨全軍全國各族人民,進(jìn)行了史無前例的道器變通。

(作者:李克勤;來源:昆侖策網(wǎng)【作者授權(quán)】,轉(zhuǎn)編自“濟(jì)學(xué)”,有修訂)

肖志夫:要準(zhǔn)備打仗

肖志夫:要準(zhǔn)備打仗 尚鳴:必須正視我國從非常態(tài)復(fù)蘇走向常態(tài)增長的四大制約因素

尚鳴:必須正視我國從非常態(tài)復(fù)蘇走向常態(tài)增長的四大制約因素 夏斐君:種種跡象表明,美國極有可能狗急跳墻,中國要有底線思維!

夏斐君:種種跡象表明,美國極有可能狗急跳墻,中國要有底線思維! 王毅:中美關(guān)系須撥亂反正,重回正軌(全文)

王毅:中美關(guān)系須撥亂反正,重回正軌(全文)