您好!今天是:2025年-5月5日-星期一

“哪有什么歲月靜好,只不過有人替你負重前行。”

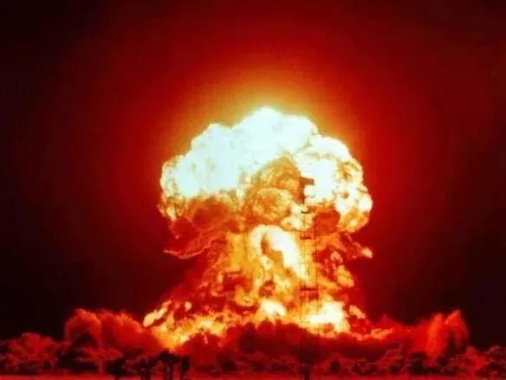

10月16日是個特別的日子。56年前的今天,下午15時,我國西北核武器研制基地上空閃過一道強烈亮光,驚天動地的巨響之后,巨大火球化為蘑菇云沖天而起。代號為“老邱”的國家最高機密,終于向全世界展露真容——中國第一顆原子彈爆炸成功!

周恩來向大家宣布原子彈爆炸成功

“東方巨響”震驚了世界!這是向全世界莊嚴宣告,中國將不懼任何侵略者,中國也有決心、有信心、有能力捍衛世界和平。 1959年6月,蘇聯撤走全部在華專家,并且說,離開他們,中國20年也造不出原子彈。

中國從那時起進入全面自力更生的新階段。 在最困難的時期,一批批杰出的科學家站出來,勇挑重擔,用雙手托起了中國人自己的“兩彈一星”。他們讓中國挺直了脊梁,擊碎了西方對中國的核威脅。

1964年10月16日,我國第一顆原子彈爆炸成功,張愛萍在試驗場向周恩來總理報告

羅布泊,以前幾乎沒有生命的蹤跡。瑞典探險家斯文·赫定曾驚呼:“可怕!這不是生物所能插足的地方,而是可怕的死亡之海!”

“死亡之海”羅布泊

然而,國之脊梁們,卻在這片“死亡之海”,隱姓埋名半輩子,為祖國架設分娩核盾牌的“產床”,為中國鑄起最堅硬的鎧甲。

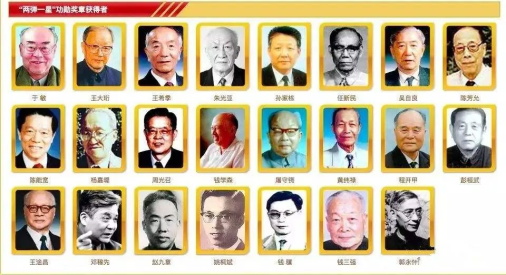

23位“兩彈一星”元勛,猶如23座豐碑,撐起了護衛共和國的巨大保護傘。 國之毅魄,民之肝膽。今天,讓我們致敬大國脊梁!

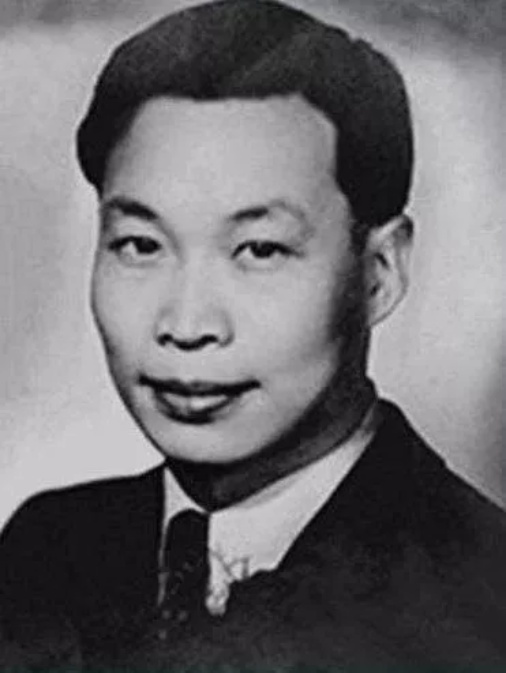

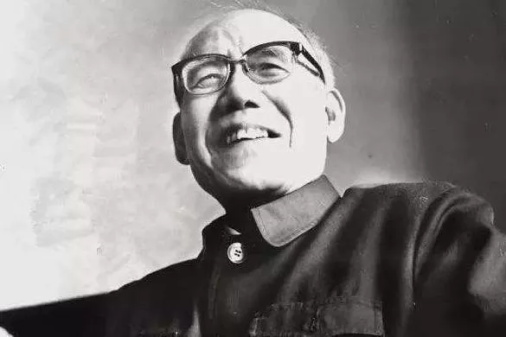

【中國“原子彈之父”——錢三強】

錢三強(1913-1992)

錢三強在核物理研究中獲得多項重要成果,特別是發現重原子核三分裂、四分裂現象,并對三分裂機制作了科學的解釋。他為中國原子能科學事業的創立、發展和“兩彈”研制作出了突出貢獻。

1937年24歲的錢三強赴法留學,進入了著名的居里實驗室。1948年,錢三強懷著迎接解放的心情,排除萬難,回到了魂牽夢繞、闊別11年的祖國。

回國后,錢三強全身心投入原子能事業的開創之中。面對蘇聯撤走專家、帶走原子彈研究稿紙等困境,錢三強并沒有被嚇倒。

“自己動手,從頭做起,準備用8年時間,拿出自己的原子彈”成了中國人民的誓言。

錢三強帶著團隊義無反顧,前往西北戈壁沙漠,隱姓埋名攻堅克難,一干就是幾十年。

1964年,在錢三強51歲生日之際,中國第一顆原子彈爆炸成功。中國從此挺直了腰桿!

“雖然科學沒有國界,科學家卻是有祖國的。正因為祖國貧窮落后,才更需要科學工作者努力去改變她的面貌。”

錢三強先生的話語,至今仍然激勵著后人前進。

【中國“導彈之父”,五年歸國路,十年兩彈成——錢學森】

錢學森(1911-2009)

錢學森,中國載人航天奠基人,被譽為“中國航天之父”“中國導彈之父”“中國自動化控制之父”和“火箭之王”,由于錢學森回國效力,中國導彈、原子彈的發射向前推進了至少20年。

錢學森曾任美國麻省理工學院和加州理工學院教授,當中華人民共和國宣告成立的消息傳到美國后,錢學森想早日趕回祖國,為國效力。

然而美國軍方并不愿放錢學森回國,美國海軍部副部長甚至說,“一個錢學森抵得上5個海軍陸戰師。我寧可把這個家伙槍斃了,也不能放他回中國去!”。而1955年8月4日,錢學森終于在毛澤東主席和周恩來總理的爭取下,收到了美國移民局允許他回國的通知。為了這一天,他爭取了整整5年。

1956年2月,錢學森起草了《建立我國國防航空工業意見書》,為我國火箭和導彈技術的創建與發展提供了極為重要的實施方案。1956年10月8日,是錢學森回到祖國一周年的日子。這一天,由錢學森受命組建的我國第一個火箭、導彈研究機構——國防部第五研究院成立。

10年之后,1966年10月,兩彈試驗結合成功。從此,中國的核導彈具備了威懾與實戰能力。

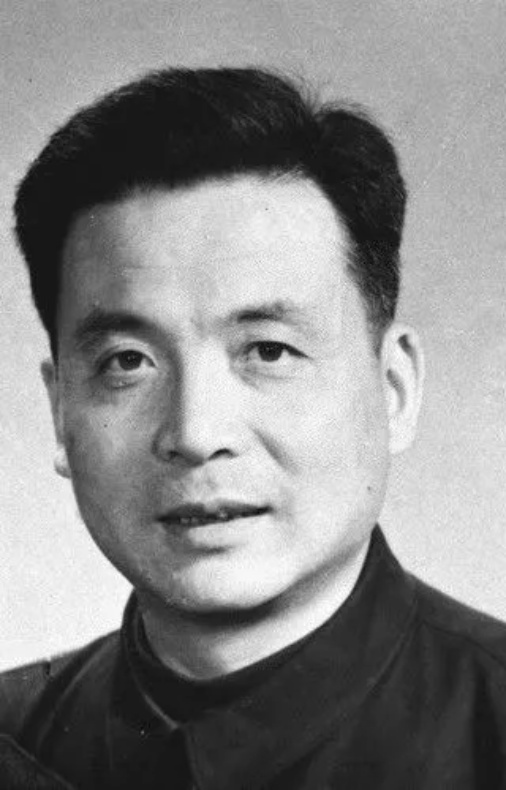

【君視名利如糞土,許身國威壯河山——鄧稼先】

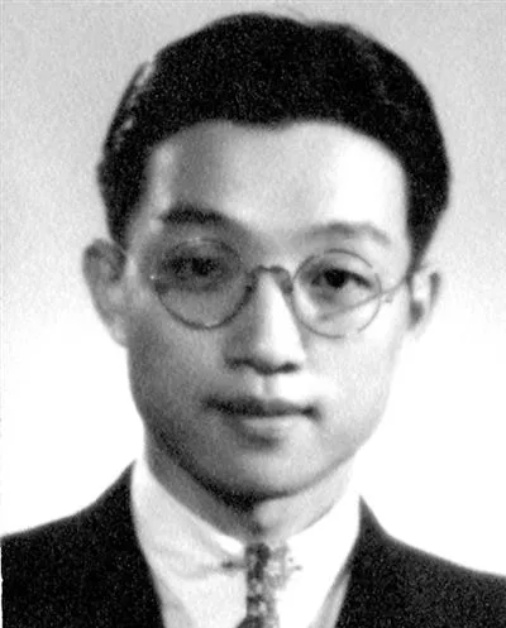

鄧稼先(1924-1986)

鄧稼先是中國核武器研制與發展的主要組織者、領導者。他始終在中國武器制造的第一線,成功地設計了中國原子彈和氫彈,把中國國防自衛武器引領到了世界先進水平。

但是研制核武器有一個最可怕的惡魔,就是放射性物質對人體的傷害……1985年,鄧稼先被確診為直腸癌。住院期間他動了三次手術,每一天都疼痛不止,止痛針從每天一針發展到一小時一針。鄧稼先最終于1986年7月29日因手術時大出血在北京不幸逝世,終年62歲。 臨終前,他最后留下的是這樣一句話:“不要讓人家把我們落得太遠……”

【用生命保護絕密資料,“兩彈一星”元勛唯一烈士——郭永懷】

郭永懷(1909-1968)

1968年12月5日,時年59歲、負責原子彈理論探索和研制工作的郭永懷,從青海試驗基地因工作趕回北京。凌晨,郭永懷乘坐的飛機在降落過程中不幸失事。當人們找到他的遺體時發現,在最后時刻,郭永懷和警衛員抱在一起,用身體保護住了裝有絕密科研資料的文件包。

1968年12月27日,也就是郭永懷遇難22天后,依據他用生命保護的重要資料,我國第一顆熱核導彈試爆成功,氫彈的武器化得以實現。

【用遺著托舉中國火箭再次騰飛——姚桐斌】

姚桐斌(1922-1968)

姚桐斌為我國導彈和航天事業發展,提供了大量技術儲備。他領導錳基釬料合金的研制和釬焊工藝研究課題,研制成國產一號及二號錳基釬料,并以釬焊結構取代了中國液體火箭發動機的老式焊接結構。

姚桐斌還主持了液體火箭發動機材料的振動疲勞破壞問題和液體火箭焊接結構的振動疲勞破壞問題的研究,并應用到型號的研制工作上,對火箭部件的設計、選材和制造起了指導性的作用。

姚桐斌去世后,中國火箭因材料難題遇阻,在升級發射時數次失敗。科技人員搜索國外技術,被四面封鎖。最后查到一篇法文論著,解決了難題。但一看論文的署名,竟然是姚桐斌!見此情景,在場人員都哭了:是你啊,老所長!最終還是你對祖國依然不離不棄,用遺著托舉著中國火箭再次騰飛!

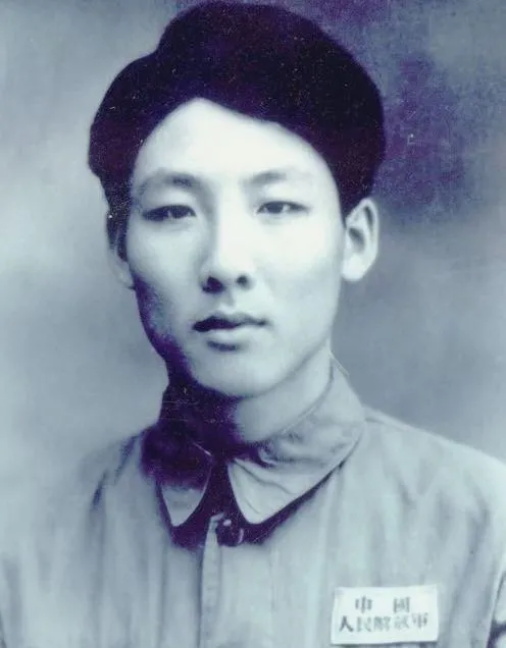

【中國“氫彈之父”:隱姓埋名28年,鑄核衛盾一甲子——于 敏】

于敏(1926-2019)

他是為中國設計氫彈的人,沒在西方名校留過學,沒喝過一滴“洋墨水”,這位“國產土專家1號”,在共和國最艱難的歲月,硬是在一張白紙上,書寫了中國人用世界最快速度,獨立研制出氫彈的神話。

他就是于敏。

新中國成立兩年后,于敏在錢三強任所長的近代物理所開始了科研生涯。他與合作者提出了原子核相干結構模型,填補了我國原子核理論的空白。正當于敏在原子核理論研究中可能取得重大成果時,1961年,錢三強找他談話,交給他氫彈理論探索的任務。

為了“趕在法國之前,把氫彈研制出來!”的任務,于敏毫不猶豫地表示服從分配,轉行。從那時起,他開始了長達28年隱姓埋名的生涯,連妻子都說:沒想到老于是搞這么高級的秘密工作的。

1967年6月17日,羅布泊沙漠腹地,一朵蘑菇云升騰而起,我國氫彈試驗取得成功。從第一顆原子彈爆炸到第一顆氫彈試驗成功,美國用了7年多,蘇聯用了4年,中國僅用了2年8個月。于敏隱姓埋名了28年,最終讓中國搶在法國前面,成為世界上第四個擁有氫彈的國家!中國的氫彈從無到有,完全是自主化產物,是最地道的中國制造。

從意氣風發到白發蒼蒼,這是一個絕密近30年的名字,是一個鑄核衛盾一甲子的傳奇,更是一輩子心甘情愿為國家、為人民保駕護航的民族脊梁!

【一生就做一件事,搞中國的核武器——朱光亞】

朱光亞(1924- 2011)

1950年2月,26歲的朱光亞在回國途中,與51名留美同學聯名發出了著名的《致全美中國留學生的一封公開信》:“同學們,聽吧!祖國在向我們召喚,四萬萬五千萬的父老兄弟在向我們召喚,五千年的光輝在向我們召喚,我們的人民政府在向我們召喚!”

20世紀50年代末,朱光亞負責并組織領導中國原子彈、氫彈的研究、設計、制造與試驗工作,為中國核科技事業和國防科技事業的發展作出了重大貢獻。

1978年,朱光亞赴馬蘭基地組織領導實施了3次核爆炸試驗。3月15日和12月14日兩次地面核爆炸試驗是新型核武器原理性試驗,為我國核武器小型化、提高突防能力奠定了堅實基礎。這兩次核試驗分別在全國科學大會(3月18日)、十一屆三中全會(12月18日)召開前夕爆炸成功,是獻給兩次大會和改革開放的隆重賀禮。

朱光亞說:“我這輩子主要做的就這一件事,搞中國的核武器。”但這件事卻是新中國的血脈中,激烈奔涌的最雄壯的力量。

【他兩次與諾貝爾獎擦肩而過,卻帶領中國研制出核武器——王淦昌】

王淦昌(1907-1998)

王淦昌是中國核武器研制團隊中最年長者之一,親歷了原子彈、氫彈和新一代核武器研制,并主持了多次地下核試驗,是中國核武器研制的主要奠基人。

“王淦昌”這個名字,曾是諾貝爾物理學獎的熱門候選,但從20世紀60年代開始一度神秘失蹤,直到1978年才重回公眾視野。

1961年,時任第二機械工業部部長劉杰約見王淦昌,邀請他參加領導原子彈的研制工作。剛從蘇聯回國的王淦昌毫不遲疑地回答:“我愿以身許國!”這一年,他54歲。從那時起,在世界物理學界享有盛名的王淦昌銷聲匿跡,而茫茫戈壁灘上多了一個名叫“王京”的人。

【7年學飛機,9年造導彈,50年放衛星——孫家棟】

孫家棟(1929- )

在中國自主研制發射的100個航天飛行器中,由孫家棟擔任技術負責人、總設計師或工程總師的就有34顆,在他領導下所發射的衛星奇跡般地占整個中國航天飛行器的三分之一。被業界公認為中國的“衛星之父”。他為中國東方紅一號衛星發射成功作出了重要貢獻。

不論是投筆從戎出國留學,還是放棄航空專業投身航天事業,不論是從導彈研制轉為衛星研制,還是從技術崗位轉為行政崗位,孫家棟始終堅持,國家利益高于一切,看名利淡如水,視事業重如山。

【中國航天“總總師”——任新民】

任新民(1915-2017)

從參與研制第一枚地地火箭到發射第一顆人造衛星,從負責衛星通信工程到把載人飛船送上太空,任新民見證了中國航天一甲子的輝煌。他被尊稱為中國航天“總總師”。

1945年6月,任新民公費赴美。1949年,中華人民共和國即將誕生,身居大洋彼岸的任新民歡欣鼓舞,感到報效祖國有望。他幾經周折和艱辛,于1949年8月回到了祖國。

1958年1月,任新民開始了P-2導彈的仿制工作,他先后克服了材料、工藝、設備及推進劑等方面的重重困難,終于在1960年下半年仿制成功P-2導彈的液體火箭發動機。1960年12月,我國成功發射了中國制造、使用國產推進劑的兩枚近程彈道導彈。中國人在掌握導彈技術的道路上邁出了可喜的第一步,中國有了自己造的導彈,從而掀開了中國武器裝備嶄新的一頁。

有人說,任新民的一生波瀾壯闊,他自己卻說:“我一生,只干了航天這一件事。研制了幾枚火箭,放了幾顆衛星而已。”這就是明明做著驚天大事,卻無比低調的航天人的真實寫照。

【攻克中國第一顆原子彈“心臟”——吳自良】

吳自良(1917-2008)

20世紀60年代,在吳自良的領導下,經過艱苦探索反復試驗,1964年終于試制成功了原子彈的“心臟”——“甲種分離膜”,打破了超級大國的核壟斷,為我國的原子彈爆炸獻出巨大力量。

所謂的原子彈 “心臟”,是一種叫做“甲種分離膜”的核心元件。當時,全世界掌握這項技術的只有兩個國家——美國和蘇聯。蘇聯專家撤離中國時,也帶走了絕密級別的分離元件技術資料。面對國際封鎖,毛主席表示中國一定要下決心搞出原子彈,而這項甲種分離膜的攻關任務就落在了吳子良的身上。

“國家的需要就是我的研究方向。”抱持著這樣的信念決心,吳自良放下籌備已久的研究項目,全身心投入到全新的會戰之中。終于,在1964年他成功了。

吳自良在回憶研制“甲種分離膜”那段經歷時寫到:

“毛主席當年找來了科學元帥聶榮臻,親自布置了要制成原子彈的任務,當時這個任務叫‘兩彈一箭’。中科院黨組書記張勁夫口袋里裝滿了完成這個大工程的各個‘鏈條’。”

“原子彈爆炸成功,舉國歡騰,我終于松了一口氣,總算完成了‘鏈條’人光榮的使命。”

“此舉在國外也引起了很大的轟動。尼克松也‘打著白旗’來投降,毛主席臉上充滿了勝利者的喜悅!人生一世,有此足矣!”

【“北斗”衛星創始人——陳芳允】

陳芳允(1916-2000)

“人生路必曲,仍須立我志。竭誠為國興,努力不為私。”這是中國衛星測量、控制技術的奠基人、“北斗”衛星創始人國家、“863”計劃發起人之一陳芳允院士寫的詩,也是他光輝一生的寫照。

1985年6月20日,經眾議院批準,美國為“星球大戰”計劃撥款25億美元,這立即在世界掀起狂濤巨瀾,甚至有人比喻說,美國總統里根打了一個小小的噴嚏,便在全世界引起了一場大感冒。蘇聯隨后提出《高科技發展綱領》,法國總統密特朗提出“尤里卡”計劃,日本政府提出了“今后十年科學技術振興基本政策”世界各大國摩拳擦掌。

中國該怎么辦?作為一個飽含家國憂患的資深科學家,陳芳允憂思難寐。1986年3月3日,陳芳允、王大珩、王淦昌、楊嘉墀四位科學家拿出了一份“跟蹤研究外國戰略性高技術發展的建議”,并送到了鄧小平手中。3月5日,鄧小平親筆作出重要批示,有關部門迅速部署并召開了一系列會議,制定了《國家高技術研究發展計劃綱要》,并撥款100億元,在7個技術領域,15個主題項目,開始了高技術的攀登——這就是著名的“863計劃”。

【報國拳拳心,育人殷殷情——陳能寬】

陳能寬(1923-2016)

陳能寬是中國核武器爆轟物理學的開拓者。1947年,陳能寬抱著“救我中華”的心愿,前往美國耶魯大學深造。1955年,陳能寬毅然放棄優厚的美國科研和生活條件,于12月16日抵達深圳,實現了回國的愿望。

1960年6月,陳能寬被中央選調研制最為關鍵的“爆轟物理試驗”。因為是機密任務,從此隱姓埋名20多年,對于家中妻子而言,陳能寬就變成了一個個抽象的信箱號碼,從不知道丈夫身處何方。

1964年10月16日,中國成功爆炸自行研制的第一顆原子彈。1966年12月28日,中國氫彈原理試驗成功,1967年6月17日,中國第一顆氫彈空爆試驗成功。在上述科研活動以及后來多次核試驗中,陳能寬都是核裝置的技術負責人之一。

晚年長期臥病在床的陳能寬,每當聽到喜愛的詩詞“問蒼茫大地,誰主沉浮?”

他依舊還會握緊右拳,錘擊自己的胸口,輕聲地說:“我們,我們!”

【爭名當爭國家名——楊嘉墀】

楊嘉墀(1919-2006)

楊嘉墀長期致力于中國自動化技術和航天技術的研究發展。

20世紀60年代初,楊嘉墀指導研制為原子彈爆炸試驗所需的檢測技術及設備等重大科研項目,偕同研究人員完成了火箭發動機試驗用的儀器儀表、導彈熱應力試驗工程及加熱、加載、測量系統設備的研制任務,為中國核試驗的成功作出重要貢獻。

1965年,楊嘉墀參與了中國第一顆人造地球衛星研制規劃的制定,領導了中國第一顆人造地球衛星姿態控制和測量分系統的研制。

1975年至1987年,中國成功發射了10顆返回式衛星,衛星上使用的都是楊嘉墀主持研制的三軸穩定姿態控制系統。

楊嘉墀曾常說,“黨和國家需要、人民需要,我們就去做!”從〇到一,從小到大,我國航天事業的每一個重大突破和進展,都浸透著他的汗水和心血。

【用紙筆描繪出核彈的模樣——周光召】

周光召(1929- )

20世紀60年代,周光召轉到核武器的理論研究,為中國第一顆原子彈、氫彈的研制成功和中國戰略核武器的理論設計、定型以及此后核武器的預研,做出了重要貢獻。

新中國成立后,在蘇聯的幫助下,中國曾開始進行過一段時間的原子彈理論設計工作。后來在原子彈總體力學的計算中,有一個參數,中國科技人員先后計算了九次,計算的結果都和當時蘇聯撤走專家時留下的數據相差甚遠。

周光召用幾天的時間,認認真真地把九次計算的結果核對了一遍,他認為中國科技人員的計算是正確的。首先,他從理論上證明了這項指標不可能達到蘇聯專家留下的數值。后來,他又和數學家周毓麟一起擬定數學方法和計算程序,二人到上海用我國當時性能最好的計算機進行驗算。這次驗算的結果和前面九次中國科學家計算的結果完全相符,從而證明了蘇聯人留下的數據是錯誤的。

這次驗證起到的作用是什么?就是掃清了中國研制原子彈過程當中的一個巨大障礙,從而中國開始按照自己的數據自主設計原子彈。

1964年10月15日,已是原子彈試爆前夜,一份急電從羅布泊發到北京,說突然發現了一種材料中的雜質超過了原來的設計要求。

于是35歲的周光召與同事們連夜組織運算,徹夜不眠,直至第二天上午,他將一份計算報告,呈送到周恩來總理面前。報告表明,經計算,我國第一顆原子彈,爆炸試驗的失敗率小于萬分之一。

當日下午3時,中國的第一顆原子彈爆炸成功。可誰知道這成功的背后,有著多少默默的奉獻!

【一年搞出原子彈光學測量儀,讓地球與太空“對視”的“追光者”——王大珩】

王大珩(1915-2011)

1953年底,中國科學院儀器館成立不到兩年,在器材和設備十分簡陋的條件下,一位青年人和同事們煉出了新中國第一爐光學玻璃。隨后不到6年的時間,又相繼研制出第一臺電子顯微鏡、高精度經緯儀、光電測距儀等一系列光學儀器,建立了從研究到設計,再到材料、加工生產、檢測的一整套科研體系,一舉填補了光學領域的多項空白。

他就是“中國光學之父”王大珩。 王大珩于1938年遠赴英國留學。1948年,王大珩放棄國外優越的研究與生活條件回國。在海外學習技術光學和玻璃制造技術的求學經歷,讓他擁有了扎實的專業基礎。

除了研發各種光學儀器外,王大珩還帶領近千人的隊伍,參與“兩彈一星”項目所有光學研究任務,研制了我國第一臺大型靶場觀測設備、我國第一顆原子彈爆炸火球威力的高速攝影儀,都取得了令人滿意的成果。

1975年,中國第一顆返回式衛星成功發射。該項目對衛星上安裝的對地觀測相機提出極高要求,它既要達到較高分辨率,還要經得住自動拍攝的震動。在國外技術封鎖的背景下,王大珩和同事們沒日沒夜加班攻克難題,最后如期完成了任務。當衛星帶著拍攝信息返回地面時,中國人首次成功地看到了清晰的衛星圖像。

【中國“人造衛星之父”,讓東方紅響徹宇宙——趙九章】

趙九章(1907-1968)

趙九章是中國衛星的成杰出的大氣科學家、地球物理學家、空間物理學家,中國動力氣象學的創始人,中國人造衛星事業的倡導者和奠基人之一、中國現代地球物理科學的開拓者,東方紅1號衛星總設計師,兩彈一星元勛。

在中國人造地球衛星研制過程中,他提出了“中國發展人造衛星要走自力更生的道路,要由小到大、由低級到高級”等重要建議。

趙九章還根據國內運載工具的發展,提出了開展人造地球衛星研究工作的建議,在中國衛星系列發展規劃和具體探測方案制定,中國第一顆人造地球衛星、返回式衛星等總體方案的確定和關鍵技術的研制等方面做出了突出貢獻。

【為中國造12種火箭,大膽創新指路航天——王希季】

王希季(1921-)

火箭研究從零起步,王希季是真正的科研“拓荒者”。他是中國第一枚探空火箭技術負責人;他是中國第一枚運載火箭“長征一號”總體方案設計者;他是中國第一顆返回式衛星總設計師;在中國的18種型號火箭中,有12種是他擔任負責人設計研制出來的。

當年只有37歲的王希季,帶領著一支平均年齡只有21歲,根本沒見過火箭的年輕技術隊伍,充當起中國航天第一代“創客”,沒電腦,就用手搖計算器代替,稿紙堆得比桌子高,24小時“三班倒”,一個月終于算出了一條彈道來。

中國的航天事業是如何艱難起步的,由此可見一斑。

【心懷飛天夢,衛星伴此生——錢 驥】

錢 驥(1917-1983)

錢驥是我國第一顆人造衛星東方紅一號方案的總體負責人,并為返回衛星的研制做了大量技術和組織領導工作。

盡管眾多榮譽和光環在身,錢驥的一生卻極其低調。

1957年10月4日,蘇聯發射第一顆人造衛星后,錢驥也把目光緊緊地鎖在了衛星上。1958年,毛澤東主席發出了我們也要搞人造衛星的偉大號召,錢驥說,“發展空間技術,要走自己的路,要靠自己實干,要有自己的實力”。

錢驥帶領總體組11人確定了東方紅一號衛星分為《東方紅》樂音系統等8個分系統,在組織進行衛星方案設計的同時,他還深入各分系統協調技術問題,確定初樣技術狀態,制訂初樣階段整星和分系統進行各種試驗的技術規范,為各種試驗工作提供了依據。

1970年4月24日,東方紅一號衛星升空,圓滿實現了“上得去、抓得住、測得準、聽得到、看得見”和“一次成功,初戰必勝”的要求,中國迎來了太空時代。

【于逆境而呈巨制,因無私而奉有為——屠守鍔】

屠守鍔(1917-2012)

屠守鍔是中國導彈與航天技術的開拓者之一,在解決導彈研制過程中的重大關鍵技術問題等方面做出了卓越貢獻。 1962年,中國自行設計的第一枚中近程導彈,在首飛時遭遇挫折,掉了下來。在這種情況下,屠守鍔臨危受命,他和當時的工作人員一起全面系統地查找原因。

1964年,這種中近程導彈連續八次飛行試驗都獲得了成功,這一年,是中國導彈的發展史上應該被記住的一年,我們第一代的導彈技術專家就這樣成長起來,這為以后各種型號導彈的研發奠定了基礎。

1965年3月,周恩來總理明確提出中國要盡快把首枚遠程導彈研發出來,并且直接任命屠守鍔為中國遠程導彈的總設計師。中國的遠程導彈1971年試飛,1973年正式定型生產,整個過程中屠守鍔始終堅守在第一線,甚至在一百天的總裝測試的過程中,他一刻也沒有離開過。

在屠守鍔帶領下,我國導彈事業實現了從無到有的歷史性跨越。1980年,中國向全世界宣布:5月12日到6月10日,由中國本土向太平洋南緯7度0分,東經171度33分,半徑70海里的圓形海域,發射運載火箭。當時,這個消息讓世界產生了震動。

為了確保這次發射成功,在短短的一個月時間里,屠守鍔掉了十幾斤的肉。當導彈已經在發射架上豎立起來的時候,屠守鍔已經兩天兩夜沒合眼了,他說他還要上去做一次檢查。于是,屠守鍔又一次爬上了發射架,仔細地進行了最后一遍檢查。眾所周知,那次向太平洋發射的這顆洲際導彈準確地命中了萬里之外的目標,震動了世界。

【十三載歲月,定四彈之型——黃緯祿】

黃緯祿(1916-2011)

為了讓中華民族不受欺凌,黃緯祿將一生的奮斗目標,鎖定在中國導彈研制上。從1957年起,黃緯祿擔任液體彈道導彈副總設計師兼控制分系統主任設計師。當時,中國導彈研制,主要是在蘇聯援助下仿制。中蘇關系惡化后,又恰逢我國三年自然災害。為了研制“爭氣彈”,黃緯祿經常忍著饑餓,通宵達旦破解技術難題。餓極了,就在水杯里倒幾滴醬油哄哄肚子,繼續熬夜。憑著這種精神,黃緯祿帶領導彈控制系統研發團隊,歷時13年,經過無數次失敗,先后為中國自主研發的4種液體彈道導彈定型。

1970年,在中國固體燃料潛地導彈研制受阻之際,他又臨危受命,擔任水下發射固體彈道導彈任務的總設計師。黃緯祿不辱使命,乘風破浪,再克一系列難關,使中國潛艇發射的導彈,如蛟龍出水,雷震海天!

【研國防之重器,揚華夏之雄威——程開甲】

程開甲(1918-2018)

程開甲是中國核武器事業的開拓者之一,是中國指揮核試驗次數最多的科學家,兼有科學家和軍人雙重身份,被譽為“核司令”。

1960年,他加入到我國核武器研究的隊伍,從此消失20余年。從1963年第一次踏進羅布泊到1985年,程開甲一直生活在核試驗基地,為開創中國核武器研究和核試驗事業,傾注了全部心血和才智。程開甲設計了中國第一個具有創造性和準確性的核試驗方案,設計和主持包括首次原子彈、氫彈,導彈核武器、平洞、豎井和增強型原子彈在內的幾十次試驗。

【回國不需要理由,不回國才需要理由——彭桓武】

彭桓武(1915-2007)

彭桓武是中國核武器理論研究主要主持人之一,參與和領導了中國原子能物理和原子彈、氫彈以及戰略核武器的理論研究與設計,被譽為“氫彈之父”。

有人向彭桓武這樣問道:“年輕時,您已在英國學術界有了極高的聲譽與地位,為何還要選擇回國?”

彭桓武回答:“你應該問為什么不回國!回國不需要理由,不回國才需要理由!學成回國是每一個海外學子應該做的,學成不回國才應該問個為什么!” 鏗鏘的語言,到今日依然激蕩人心。

56年過去了,昔日戈壁灘上的歡呼已隨風而逝,但10月16日,這個沁入先輩智慧和血汗的日子,卻成為一座豐碑,永載史冊,永放光芒。

為了祖國的和平與安寧,還有太多太多共和國的科學元勛們,付出了畢生的心血。他們選擇在最好的年華,在學術發展最巔峰時期,沖破重重阻力回到祖國。

即便條件困苦,他們依然無怨無悔,把最赤誠的熱愛,獻給了祖國和人民。他們,為了共和國,毫無保留地燃燒和奉獻了自己的一生。

正是他們用極其艱苦的人生歷程,讓我們實現了強國之夢。仰望星空的時候,請記住這些曾經的領路人。不曾退縮的他們,用生命寫就使命。

1999年9月18日,祖國為23位大國脊梁頒發了“兩彈一星功勛紀念獎章”你們用一生換來這頂天立地的太平盛世!祖國和人民沒有忘記你們!

情融兩彈,意屬中華;擘劃一星,功開國懋。兩彈一星,衛金甌以重器;千秋百世,護泰平之時光。 今天,讓我們致敬,國之脊梁!

綜合整理自:人民日報,共產黨員網,中國科訊,央視新聞,中國科學家,中物院曙光視點,中國軍事網,共青團中央,解放日報,重慶科技館,昆侖策網,世界華人周刊等

文章來源:“中國歷史研究院”

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

胡新民 | 沒有新中國的成立,沒有黨中央的決策,再多海歸也搞不出“兩彈一星”

2019-10-12? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞