您好!今天是:2025年-5月1日-星期四

劉潤為:保衛勞動者的文化主人地位

點擊:4766 作者:劉潤為 來源:昆侖策網【作者授權】 發布時間:2020-05-31 08:57:38

【1942年5月,毛澤東同參加延安文藝座談會的代表合影。】

【年輕時的賀敬之】

【《白毛女》歌劇最初的版本署名:延安魯迅藝術學院集體創作。賀敬之、丁毅執筆,馬可、張魯、瞿維、煥之、向隅、陳紫、劉熾等作曲。1945年4月為中共七大演出,受到熱烈歡迎,后在解放區各地陸續上演,深受廣大人民和八路軍官兵的喜愛。】

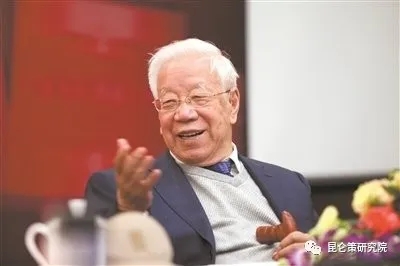

【2011年5月,年近九旬的著名詩人、劇作家賀敬之在北京接受中國網記者采訪,談道:文學應該提黨性,《講話》精神是永放光芒的。(記者 喻非卿 攝)】

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞