您好!今天是:2025年-5月4日-星期日

對手機的高依賴度制造了多重場景的沖突,也映射出諸多問題,令人有所擔憂

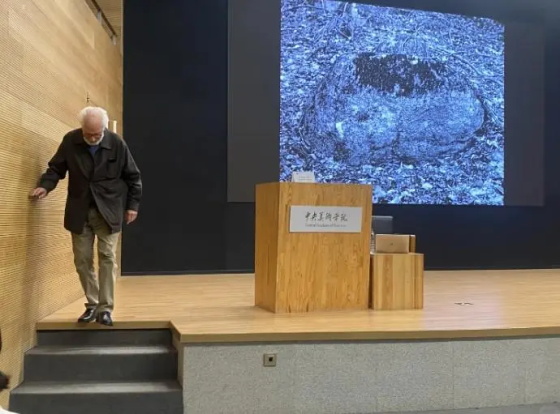

9月19日,國際攝影大師、世界著名當代攝影藝術家斯蒂芬·肖爾講座在中央美術學院美術館學術報告廳舉行。次日,有網友發帖稱,“臺下很多人從始至終都在低頭看手機,斯蒂芬·肖爾在講座中離席”,此事引發熱議。

站在攝影大師的角度看,自己精心準備的講座被那么多人“無視”,產生憤懣情緒是可以理解的。筆者也多次做過講座,目睹過臺下的交頭接耳和看手機,一開始心里是不舒服的。但時間長了,我也能想到,每個人處理事務的方式不一樣,有些人的“不專心”也可能源于對講座內容的不認可。也有當老師的朋友說,這種現象再“正常”不過了,習慣就好。但斯蒂芬·肖爾的憤而離席卻表明了另一種立場:當你覺得被輕視、冒犯時,其實是可以做出回應的。

針對斯蒂芬·肖爾的拂袖而去,有不少人解釋為并沒有玩手機。有北京IP的網友評論稱:“可能誤會了,確實很多人在低頭看手機。至少在我身邊,我看到的其實都在記筆記,已經讓工作人員向肖爾傳達了。”工作人員也表示,會和老藝術家溝通,盡可能讓他理解(部分觀眾低頭看手機是在做筆記)這個情況。如果真的如此,倒也不失為一次有意義的溝通。當然,也有自謂大學生的網友直言:“以我的經驗來看,用手機做筆記,是不可能的。”然而,這種認知可能并不公允,因為筆者就經常用手機做采訪現場的記錄工作。

盡管如此,這依然開啟了一個嚴肅的話題:我們該如何聽講座,才不會發生冒犯別人的情形?

確實,那種在事后試圖尋求主講者理解的努力,并非沒有意義。作為主講者是否該理解場下的不符合規制、禮儀的舉動自然也可以討論,但無論如何,尊重講座,尊重主講者,尊重自己,是無可繞過的前提。并非所有主講者都認為講座上低頭看手機是合乎情理的。何況,這還反映出文化習慣上的差異。

講座的要義之一,就是精心傳播和聽講。很多人所認為的“手機做筆記”并不是天經地義的,更不會寫入聽講座的“規則”中。在這種情況下,要贏得他人特別是主講者的理解,其實很難。有些人覺得既然我看手機是在做筆記,“你對這種方式不理解那是你的事”,這種認知無助于化解矛盾。在被攝影大師以身體語言表達不滿之后,“低頭族”難道不該有一份歉意嗎?

用手機做筆記,并非不可以,如果事先通過合理渠道和主講者溝通一下,現場的氣氛也就不會那么尷尬了。對主辦方和協辦方而言,該做好的功課并沒有做好,連起碼的注意事項都沒有了解和提醒。這是值得深思的。此外,如果非要使用手機不可,使用錄音功能、課后再整理也許更合理一些。畢竟,講座也需要目光、話語的交流,你總低著頭擺弄手機,交流的渠道也就被解除了,講座的最佳效應也難以獲得。

如果覺得講座內容不是自己的“菜”,大可以不去聽。但既然自愿而不是被迫坐在報告廳里,把學習的姿態拉滿,就是唯一的狀態。就算用手機做筆記是在學習,但這種學習方式顯得有點奇怪,所帶來的觀感也不是很好。別忘了,盡管“用手機做筆記”者拿出了頗有說服力的證據,但不排除也有人在“摸魚”。

而跳出此事框架,我們驚訝地發現,集體低頭看手機,已經成為一種普遍現象。如今,這種現象竟也成為高規格講座上的“常態”。我們對手機的高依賴度制造了多重場景的沖突,也映射出諸多問題,令人有所擔憂。手機本身是社交的產物,但我們在社交場合乃至更廣闊的公共場合,究竟該如何處理好人和手機的關系,需要認真長考。

紅星新聞特約評論員伍里川;來源:紅星新聞

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?