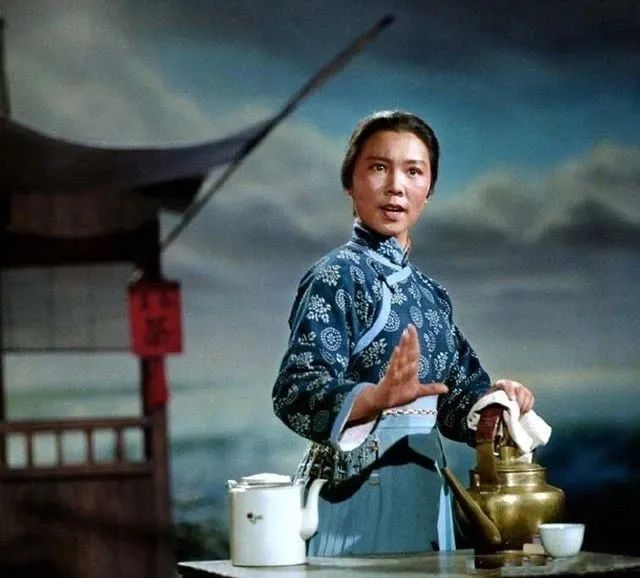

京劇《沙家浜》五十多年常演不衰,不僅是因為它塑造了以郭建光為首的十八位新四軍指戰員英雄群體、阿慶嫂這樣勇敢機智的我黨地下交通員、沙奶奶等熱愛黨和人民軍隊鮮活的人物群象,歌頌了軍民團結、同仇敵愾消滅日本帝國主義和汪偽漢奸的偉大斗爭,以及《智斗》這場膾炙人口、高超的藝術情節;還有一個不得不提的重要原因,就是文藝工作者對劇本一絲不茍、精雕細刻修改的成就。

《沙家浜》最初叫《蘆蕩火種》。筆者1964年夏天參加遼寧省在丹東舉辦的新聞培訓班時,曾看過一次。到“文革”初期,由《蘆蕩火種》改名為《沙家浜》之后,不知道修改過多少個版本,也不記得自己看過了多少次。

據報道,從《蘆蕩火種》到搬上銀幕的《沙家浜》,期間遵照毛主席教導,把以人民群眾不惜犧牲掩護“蘆蕩火種”新四軍傷病員,提高到突出武裝斗爭,由郭建光等傷愈指戰員組成突擊排“奇襲沙家浜”,配合主力部隊一舉殲滅日寇“黑田大佐”和日偽漢奸胡傳魁、刁德一部隊的戰斗場面,在原版本增加了《奔襲》《突破》《聚殲》三場戲;六七年內該劇多次、多處修改,但其中最精彩的幾處戲詞改動,筆者至今記憶猶新,有的只一、兩個字的變動,卻妙不可言,現試舉幾例:

第一處是第二場《轉移》,沙奶奶家門前指導員郭建光與沙奶奶軍民魚水情的對唱,原《蘆蕩火種》沙奶奶的一大段唱詞多處改動,最精彩的是把 “七個兒有五個短命夭亡”,改成 “四個兒有兩個凍餓夭亡”;原來的“七龍”變“四龍”。改動后,無論是“兒子”的數量,還是“夭亡”的原因,都較原句更加符合歷史的真實。“短命夭亡”是宿命論,“凍餓夭亡”反映的是舊社會勞動人民受剝削、受壓迫的苦難實事。

第二處是第四場《智斗》,當匪首胡傳魁問到阿慶嫂沙家浜有沒有新四軍傷病員時,阿慶嫂唱:“還有一些傷病員,傷勢有重也有輕”。這里的“還有一些傷病員”,原本上是“還有不少傷病員”。“不少”,表示我軍傷亡大,長敵人的志氣,滅自己的威風;而“一些”則更為貼切、符合敵我軍事斗爭歷史真實。

第三處也是《智斗》一場,刁德一為引誘我軍傷病員“出蘆蕩”,欺騙鄉親們下湖撲魚捉蟹,阿慶嫂唱詞中原本上是“鄉親們若是來違抗”,改成“鄉親們若是來抵抗”,這里,對待敵人的欺詐、壓迫,只能是“抵抗”而不能說成“違抗”!

第四處是第六場《授計》,阿慶嫂“風聲緊”的大段唱詞中“十八個人和我們骨肉相連”,這里的“和我們骨肉相連”,原本是“都和我骨肉相連”。“我們”是人民群眾,“我”則可能被理解為阿慶嫂個人,多一個“們”字,思想境界極大升華。

第五處還是阿慶嫂這段唱詞中 “昨夜里趙鎮長與四龍去送炒面”,把有的老版本中“四龍和阿祥去送米面”,修改成“趙鎮長與四龍去送炒面”。“米面”變“炒面”,一字之差,精妙絕倫——新四軍傷病員如果在蘆蕩內點火做飯,容易引起火災不說,點火冒煙,必然讓鬼子和刁德一發現,豈不壞了大事?以陽澄湖水拌“炒面”,比送“米面”、“糧食”更加合乎情理、符合實事。這,與其說是阿慶嫂的細心,不如說是劇作家們的苦心、責任心。

第六處是第七場《斥敵》,沙奶奶唱道:“‘八一三’,日寇在上海打了仗,江南國土遭淪亡,尸骨成堆鮮血淌……”,這里 “遭淪亡”,原本上是“都淪亡”;“尸骨成堆”,原本上是“尸骨成山”。顯然,說“遭淪亡”,符合歷史真實,而“都淪亡”則言過其實;尸骨“成堆”比“成山”,在量化上更為恰當、貼切。

第七處是第八場《奔襲》,郭建光唱“要消滅日寇、漢奸匪幫”,有的本子是“要消滅胡傳魁漢奸匪幫”。改動后,先提“日寇”,再說“漢奸匪幫”,符合中國共產黨抗日戰爭時期對我國主要矛盾的判定:在日本帝國主義大舉侵犯的情況下,中國人民與日本帝國主義的矛盾,是當時的主要矛盾,原本上未提“日寇”這個主要矛盾,有悖于我黨堅持和鞏固抗日民族統一戰線政策。

……

筆者不是專業戲劇工作者,但在當時“八億人民八臺戲”的情況下,看的次數確實很多,雖然自己也經常“哼著玩”,但并沒有仔細想過原來的戲詞有什么不妥當,只是后來看了銀幕上的《沙家浜》新詞,才“心里一亮”,深感妙不可言,所以記憶猶新。至今想到這些細微而重要的修改,都為當年文藝工作者精益求精的高度責任感所感動。

回顧四十多年前,一些人對現代戲大肆“批判”,什么“身穿小紅襖,站在高臺上,張口講路線,抬手指方向”(指《龍江頌》的江水英、《杜鵑山》的柯湘)等等;有個相聲段子叫“英雄不死”,對革命文藝作品中共產黨員、革命烈士犧牲前以微弱的聲音交“最后一次黨費”的遺言,進行污蔑、嘲諷;當前的影視作品中粗制濫造,胡吹溜啦的抗日“神”劇,更是無奇不有,有“手撕”鬼子的,有“鬼子騎豬”的;更有不少“少爺”、“少東家”和“穿紅掛綠”、涂口紅、穿高跟鞋的富家“小姐”、流氓土匪“抗日”的“英雄事跡”等等,可以說五花八門、千奇百怪;更不要說帝王將相、太監、大辮子充斥舞臺等等,這些完全違背歷史事實的所謂文藝“作品”,看了令人氣憤。

除戲劇、影視以外,其它方面的一些文藝“作品”,例如申請加入國家作協的“屎尿詩”、一些“書法家”披頭散發、呼嚎喊叫、狂跳亂舞、水桶“潑墨”的“雜技書法”,甚至不堪入目的所謂“性書”;還有80年代以來,隨著夜總會、歌舞廳的興起“愛的死去活來”等流行歌曲和搖滾舞、霹靂舞等“狗尿苔”一樣的“星光燦爛”,嚴重誤導了群眾的文化生活,西方資產階級靡靡之音大肆入侵,嚴重腐蝕、扭曲了人民群眾的世界觀、人生觀、價值觀,就是這種丟掉中國文化自信,致使文化墮落的嚴重惡果。國際斗爭的經驗是“欲亡其國,先亡其心”。文化影響人心,文化就是人心,文化變了,人心變了,意識形態變了,必然危及國家安全。蘇聯解體、蘇東劇變,就是多年意識形態演變造成的惡果,這個教訓,我們應當永遠記取。

筆者還注意到,一些節目的制作、一些作品、作者、節目主持人等等,由于文化底子“低到了谷底”,戲劇、影視播放中打出的字幕,錯別字層出不窮;有的演員不懂中國傳統文化,不了解歷史和人民群眾基本生活常識,唱、念臺詞洋相百出。前不久,一個抗日電視劇,主角演員不知道民間稱糧食“十升位為一斗,十斗為一石”(“石”讀音“旦”)的計量方法,愣把“幾十石糧食”,說成“幾十‘時’糧食”;最近網上錄制的一些文章配音,類似于“騎著‘自航駒’來到了人民‘銀形’”那樣把字同音不同、形同意不同的字詞,顛倒原意宣讀的例子也不在少數;至于大學校長念錯字的笑話,更是讓人哭笑不得,“驚掉下巴”!

毛主席在《反對黨八股》中指出:“文章是客觀事物的反映,而事物是曲折復雜的,必須反復研究,才能反映恰當;在這里粗心大意,就是不懂得做文章的起碼知識。”他還以洗臉作比方,說我們每天都要洗臉,有的同志一天還不只洗一次,洗完臉還要照照鏡子,生怕有什么不妥當,而有些人寫文章“反而隨隨便便,這就叫做輕重倒置。” “這種責任心薄弱的壞習慣,必須改正才好。”他《在延安文藝座談會上的講話》中也說“文化軍隊,這是團結自己、戰勝敵人必不可少的一支軍隊。”(《毛澤東選集》第3卷,1991年6月版,第844、840、847頁)因此,無論寫文章,還是編寫、導演、演出戲劇、影視,以及其它各類文藝作品的創作,都是影響人的思想和行動,做“人類靈魂工程師”的工作,必須堅持“實事求是”、一絲不茍,報以嚴肅認真的態度和強烈的政治責任感,來不得半點馬虎。

筆者認為,文字問題不單是業務、藝術、技術問題,而是能不能堅持文化自信、堅守我們文化家園的大問題;文化自信絕不是一句口號,必須落實到行動上,落實到教育、文化、文藝工作的各個方面。筆者在這方面也有一些教訓,在努力加強修養,與諸君共勉!

(作者系河北省文化市場管委會辦公室會原主任、文化市場處長;來源:昆侖策網【原創】修訂稿,作者授權首發)

電子郵箱:gy121302@163.com 更多文章請看《昆侖策網》,網址: http://www.kunlunce.cn http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞