您好!今天是:2025年-4月30日-星期三

【作者按】馬克思主義說到底是主體革命的理論和實踐。黨在何種意義上能夠成為主體性?在于黨成為人民主體性的集中化表述,在于建立無產階級的統一。根據這一方法論原則,馬克思解決“知難”和“行難”聚焦于主體范疇,從政治經濟學批判上發力。蓋因政治經濟學批判的根基是市民社會批判,其合并市民社會批判的兩個工作維度——客觀的生產關系批判(勞動異化+資本至上)和主觀的拜物教批判(抽象人權+金錢崇拜)。主體范疇進一步將之提升為統一認識層面加以把握。以“資產階級三位一體公式”為代表的教科書知識生產乃是對主體范疇的斷然理論驅除。新時代際遇下,走出知識惡的方式是回歸革命行動,以歷史高度推進政治經濟學批判的主體批判工作維度。要點如下:其一,主體革命論的出發路徑是唯物史觀;其二,唯物辯證法的主體表達是A-B;其三,《資本論》唯物史觀基本問題聚焦于主體論與知識論路線斗爭研究;其四,經濟形態社會的理論構架是由主體論引導的自然歷史過程,即歷史范疇學;其五,馬克思主義模型的實質是從“道名行知”到“道法術技”,根由是主體論的一和場;其六,《資本論》不是形式系統,而是活生生的辯證法,以辯證法為總體工作方法。新時代際遇下,主體革命論的價值在于以人民為中心,堅持人民至上,把行動主體的發生醞釀在革命行程中,把革命行動培育于社會主體蓬勃發展的實踐發生中。

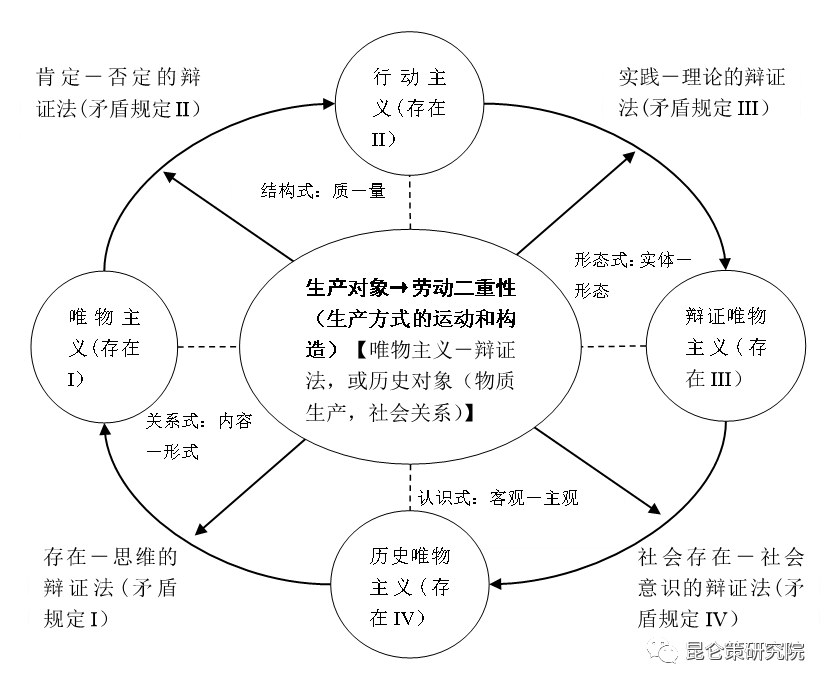

第一部分 唯物辯證法的譜系考訂:勞動二重性與生產方式的科學解析式(A-B)

第二部分 主體論與知識論:《資本論》唯物史觀若干基本問題研究(唯物主義/行動主義——唯心主義/神秘主義)

兩條路線斗爭——主體論內部的行動主義與神秘主義以及知識論內部的唯物主義與唯心主義的斗爭,在理論生產上說到底集中于主體論與知識論之間的沖突。資產階級教科書出于利用自然學科為其賴以統治的“社會學說”服務的意識形態需要,極大濫用了知識工具。其傾向于將社會科學變成和歷史與本質無關的唯心主義知識論和邏輯實證主義。然則,如何破除現象學與解釋學及其工作聯盟,始終是擺在生產方式理論面前的一項艱巨任務。例如,對拉法格“經濟決定論”的誤解就一直很多,——盡管梅林給出正確的評估:“拉法格同志幸運地沒有沾染死去的康德的幽靈的影響。”[11]

馬克思主義經濟決定論指示的本原意義是資本的經濟基礎決定資本的上層建筑。囿于對A-B科學解析式“場論”表達方式的認識不足,經濟決定論逐漸被認定是脫離“關系場”的純粹唯物主義認識工具。先是混同于經濟存在物的波粒二象性,爾后作為一般認知性質,與資產階級理論家關于經濟現象學的理論擬制——物象二重性,普遍加以混淆。似乎是為了這種工作困境,一些馬克思主義研究者開始鼓吹“歷史現象學”。沒有繞開歷史的本質,也沒有繞開本質的現象,對現象學的歷史工具的推崇與“兩種不同意義的經濟決定論”(惡本質的資本決定論、GDP主義的庸俗決定論)的未加區分有關。“馬克思把經濟科學推進了一大步,這表現在他是根據普遍的經濟現象,根據社會經濟的全部總和來分析問題,而不是像庸俗經濟學或現代‘邊際效用論’那樣,往往只是根據個別偶然現象或競爭的表面現象來分析問題。”[12]

同樣正是基于辯證法的對象運動,黑格爾的精神現象學(人類精神或意識的發展史的運動學說)具有“偉大的歷史感”。黑格爾本人稱該學說是導入本體論和邏輯學的思想階梯,是描述一般科學從而真理知識的形成過程,——此宣告“知識的世界觀哲學”的誕生。精神現象學是黑格爾哲學的真正起源和秘密;黑格爾的作為偉大原則和精髓的“最后成果”,在馬克思、恩格斯看來,則是辯證法。正是經由對這一成果的吸納,以物質生產方式對精神生產方式的歷史唯物主義的工作置換,經典作家最終創立系統化的“社會存在決定社會意識學說”。這一學說通過重新確立用腳立地的原則,真正實現將用頭立地(概念運動)的黑格爾辯證法基于人類全部工作領域的發生順序徹底顛倒過來。這一行動促成“馬克思革命”思維發生學的始航。“這是‘辯證法之思’”,從經濟的社會形態研究內容看,它以后導致“勞動二重性作為‘客觀思維形式’,在于執行社會主觀批判,充當這個功能中心的‘社會標準’。”“據此,勞動二重性原理從歷史的規定中獨立化為‘科學的發現’(邏輯)。”[13]

結論是,生產方式從而不是別的什么方式,構成讓“歷史”顯現的道路線索,反過來,借由對這一術語全方位的科學運用,《資本論》得以讓“資本的歷史”顯現。從某種意義上說,《資本論》僅僅提供對生產方式的一個工作注腳——對局限于專門領域的理論生產和知識批判事實上不得不如此,但同時,馬克思以自己出色的努力和高超的理論思維,以辯證法的方式成功實現對生產方式的完整歷史表達。?

無論如何,學界流行的經濟決定論的術語,起初是拉法格本人對“經濟基礎決定上層建筑”所作的歷史唯物主義的獨特說明,目的是為“生產的經濟條件的變革”和“意識形態的形式(沖突)”劃界。拉法格認為,這是對科學的劃界。?

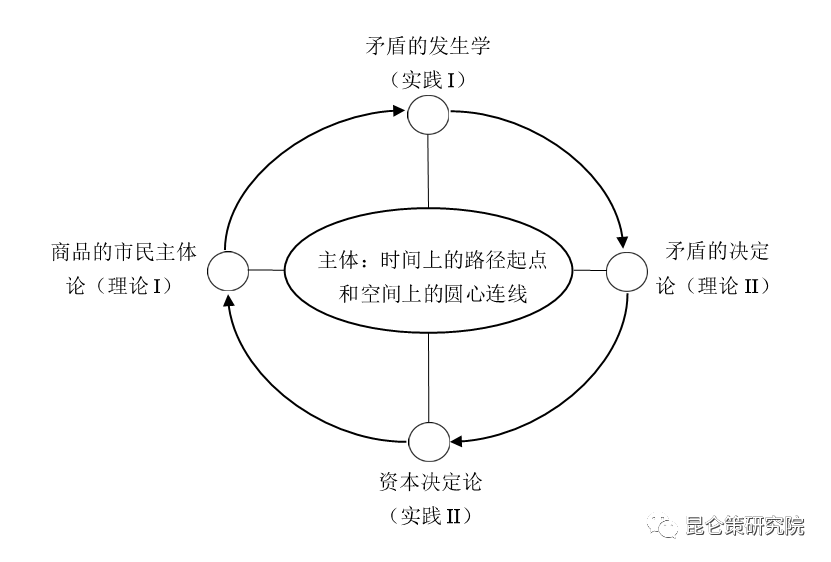

從《資本論》界定的生產方式的諸種表達區域看,生產決定論和資本決定論的聯合似乎就構成“歷史的主體論”,而生產力決定論和經濟決定論的聯合相應構成“批判的知識論”;且看這種質詢:“生產力怎樣發展,生產關系就怎樣發展,反之亦然。歷史沿著經濟的社會形態的路徑進化并展開階級斗爭(主體斗爭和經濟斗爭),那么在發生學與決定論之間究竟缺少了什么?”[10]

圖2據此給出何以需要生產方式“科學解析式(生產力-生產關系)”的理論成因。只有揭示A-B的實踐二重性規定,才能科學說明A-B的結構形態學,并發動對資產階級現象學的認識批判。同樣,只有在行動上區分歷史發展的二重規定(事物發展根據——肯定和否定)與社會存在的二重規定(事物存在根據——質和量),才能真正揭示對立統一運動的時空轉化及其內在互系性,進一步揭示時間規定的矛盾即(A-B)I(事物的歷史存在)向空間規定的矛盾即(A-B)II(度的規定性或事物本身——矛盾與根據的現實統一)轉化及其重回時間規定矛盾(否定之否定規定性)的運動規律性。亦即針對資本I:必須了解其生長底座是資本主義生產方式,此其一;其二,歷史發展二重行動(勞動二重性I工作系統)向社會存在二重行動(勞動二重性II工作系統)的“歷史過渡”總體體現為事物現實關系的形成(事→事格),歸根結底,屬于事的歷史形成與事本身的規定性鞏固(如資本積累“質和量”二重化運動在矛盾外化的情勢下,不過是“生產力和生產關系”)。這是馬克思稱資本I為“資本一般”的緣由。經濟存在物在其間充當事物發展道路與事物存在根據統一的現實中介,這導致其具有雙重的實踐二重性規定:亦時間亦空間的矛盾內涵表達。進一步,針對資本II:必須了解它的前提是二重性的“事物格”,此其一;其二,資本II就總體而言乃是接續資本I的社會經濟存在規定。根據這一工作模式,全部經濟存在物的實踐二重性形成一個統一的整體——經濟的“波粒二象性”作用場,其實現“粒(經濟本相)”與“波(經濟末相)”的功能整合。然則,實踐二重性體系超越了“現象(本質)”與“本質(現象)”范式之爭,促使現象認知之謎轉化為對矛盾和規律的工作探索,定格為事例和事物總和關系模式的形態認知。

“只有在這種把社會生活中的孤立事實作為歷史發展的環節并把它們歸結為一個總體的情況下,對事實的認識才能成為對現實的認識。”[2]58并且,“只有在資本主義下,在資產階級社會中,才能認識到社會是現實。”[2]72

這是《資本論》的唯物史觀命題獲得巨大成功的原因。面對市場經濟現實,社會主義社會必須堅持運用主體范疇工具進行批判,蓋因知識生產的“這種雙重性,這種對直接存在的同時既承認又揚棄,正是辯證的關系。”馬克思之所以一再抱怨他的讀者,是因為“在這方面,囿于資本主義創立的思維方式的膚淺讀者,在理解《資本論》中的思想結構時遇到了極大的困難”,是因為“一方面馬克思的論述使一切經濟形式的資本主義性質達于極點……創造了一種使這些經濟形式能以最純粹形式存在的思想環境。但是另一方面,這種思維方式剛要產生結果,這個現象世界似乎剛要凝結成為理論,它就立即化作了一種幻影,成了哈哈鏡里的被歪曲了的形象,‘只是一種虛構的運動的有意識的表現’。”[2]57

革命雄鷹羅莎·盧森堡滿懷豪情地指出,只是在經濟領域內才談得上馬克思創立了完整的理論體系;相反,馬克思理論中最有價值的唯物主義的辯證的歷史觀卻只表現為一種研究方法、天才的指導思想,為此,人們可能借由它展望一個嶄新的世界,開辟獨立活動的無限遠景,激勵思想大膽地進入尚未研究的領域。事實并非如是,對馬克思主義學術而言,遭遇挫折遠比成就多。當資產階級主流經濟學一再給讀者推銷具有濃重神秘主義色彩的各種函數知識時,主體人的規定在經濟分析中徹底消失了;所謂經濟人,不過是邊際主義的理性俘虜,一個完全被誘惑、隨時被勾引的追求滿足和被資本操作的經濟拜物人。一旦脫離“關系場的工具論”規定,決定論即極其容易滑入“現象學的解釋學”工作范圍。經濟決定論II乃是這一操作的主要關注對象。如上所述,拉法格“經濟決定論”之所以普遍引發后來之誤讀、誤解,在于對路線起點未加限定并且未嚴格區分兩種不同決定論的工作類型所致。為了使馬克思主義在理論方面不停留在科學社會主義創始人留給后人的水平上,拉法格作出自己的積極努力;在其看來,寄予希望的“絕對完美無缺”,馬克思和恩格斯所指的是“唯物主義歷史觀”(關于生產一般的歷史理論或曰生產史觀)。?

這樣說,是因為唯物主義歷史觀根本上是由“生產”燭照階級關系,確定這一工作事實:生產力、生產關系、階級絕不是完全不同的東西,而是理論對象上的同一個東西。為此接續圖1,需要對圖2展示的運動和構造再做兩點深入說明:

認識動議之一:如何越出自然科學領域,以政治經濟學批判為工作中介,對接主體論與知識論。自然科學考察的主體對象僅僅是自然主體。須知,自然科學日常工作方法和資本主義生產方式相匹配相吻合。甚至可以說,自然科學方法所成就的是資本主義生產方式;資本主義的生產方式呼喚的是和解釋學、現象分析相契合的實驗主義路線的自然實證的科學方法。然而,“這里立即就要出現這樣一個問題,這些在所有修正主義著作中被奉為神明的所謂事實在方法論上有什么含義呢?我們能在多大程度上指靠它們為革命無產階級的行動提供指南呢?”修正主義者傾向于認為,“在經濟生活中的每一種情況、每一個統計數字、每一件素材中都能找到對他說來很重要的事實。他在這樣做時忘記了,不管對‘事實’進行多么簡單的列舉,絲毫不加說明,這本身就已是一種‘解釋’……于是用這種理想的認識方式來對抗辯證方法的強制結構。”然而,“如果說這種方法乍看起來可取的話,那是因為資本主義的發展本身傾向于產生出一種非常迎合這種看法的社會結構。”[2]53-54

可見,“對象-二重性”不獨作為認識論,更加作為批判規定的宣示。《資本論》所使用的“內容+形式”對象關系模式關切的是綜合命題與分析命題的統一。從而,它的歷史考察前提是作為兩種關系綜合(主體社會關系和主體交往關系)的“共同體”。中國人稱這種規定的共同體為“天人模式”,是意味著:天-人既是同一個東西,又是關于共同體對象的不同方面的關系表達。作為混沌的一,其是全體主體的社會關系;作為有機的多,其是主體際間交往關系。這是合一之理。共同體乃是社會關系與主體關系的統一體。以此觀之,勞動二重性是對主體二重性的進一步規定,體現在共同體和商品對象中的勞動二重性:它們理一分殊,共有統一的工作解析式——主體關系-交往關系。?

單獨來看,主體實踐模式涉及“主體-交往”,而一旦結合物質生產,勞動的實踐模式即應寫為:生產-交往。正是這種完整的工作規定——主體-勞動二重性(“主體關系的勞動規定即工藝勞動——具體勞動”和“共同體的社會關系的勞動規定即人類勞動——抽象勞動”),界定結構解析式的表達內容是“質-量的分析形式”。眾所周知,“馬克思批判資產階級經濟學的理論武器是‘勞動二重性’。這是以‘歷史-社會構圖’對所謂資產階級‘世界-社會構圖’所進行實踐與認識的雙重性批判。將二重性視為分別對物質自然和社會自然所進行的定義,并且將它們從主體、客體割裂的意義上分離開來,誤解為所謂‘二分的’認識和邏輯,那么,這堵塞了實踐之路,泯滅了從批判到蘊涵批判之建構的邏輯延展,遮掩了馬克思勞動價值論的理論誕生意蘊。”[14]

“自然科學的認識理想被運用于自然時,它只是促進科學的進步。但是當它被運用于社會時,它就會成為資產階級的思想武器。對資產階級來說,按永遠有效的范疇來理解它自己的生產制度是生死存亡問題:它必須一方面把資本主義看成是由自然界和理性的永恒規律注定永遠存在的東西,另一方面必須把無法忽視的矛盾看作與這種生產方式的本質無關而只是純粹表面的現象。”這導致各種相互矛盾的理論,“這些矛盾并不是對現實的科學理解還不完全的標志,而是相反,它們密不可分地屬于現實本身的本質,屬于資本主義社會的本質。”[2]60

矛盾需要在對斗爭的揭露中實踐解決。然則,《資本論》的出發點正是以斗爭規定的“生產-交往”作為人類勞動的實踐模式,顯然將“主體-交往”辯證法納入其中了。可見,經濟的社會形態活動矛盾出發是主體二重性。一切經濟矛盾的運動始源都是這一規定和物質資料生產的“化合”,這導致馬克思徑直將矛盾根據設定為由主體實踐模式的物質生產勞動所提供。繼而由質與量的矛盾作用模式看,“主體格——階級格(抽象格)——具體格”是對經濟形態的社會生產勞動的二重性規定的更高形式綜合。其表明:勞動不外在于主體規定,全部歷史理性活動的空間展開于“主體性——抽象性——具體性”,而勞動一般指向階級格與抽象格統一,它將主體的抽象性提升為階級工作的抽象性。革命性的結論是:政治經濟學批判建立了主體論對知識論的工作批判關系,從而,由主體線索啟動的知識生產正是馬克思唯物史觀理論的本真規定。

認識動議之二:如何經由譜系學,在唯物辯證法工作圖景中,落實馬克思主義邏輯學。道必須作為對象運動規定的始源,乃至作為探求規律和進行科學理論知識生產的“從個別上升到一般的歷史過程”。馬克思主義邏輯由這個工作地基啟航,獲得統一的科學解析形式;研究對象從中獲取“(A-B)I, II”表達:資本范疇C既由“A-B”也由“I-II”工作呈現,進一步統一有關于社會歷史有機體的運動(A-B=C)和構造(I-II=C)。在通史意義上,從中亦可確定“共同體-商品”為統一的對象規定——經濟形態社會的歷史世界構成式。不同于黑格爾的概念運動邏輯,馬克思主義邏輯學是從對象運動出發,關切點是自然知識與社會知識乃至客觀知識與主觀知識的“如何獲得統一”。學科硬性標準是邏輯與歷史的相一致,由此啟動對于實踐二重性的系統探究。主要工作線索包括:(1)唯物主義的認識論。一旦“生產力-生產關系”被設定為對象運動的科學解析式,“內容-形式”即成為統帥的認識形式;關系式是認識的個別,結構式是認識的特殊,形態式是對象運動的認識一般,乃至認識式是作為的全稱理論表達,乃至作為了全體認識運動理論總結的工作形態。這深刻表明了認識論和邏輯學的統一:事物的個別——事物的特殊——事物形式的普遍和一般——事物的轉化運動(向個別本身的歷史回歸運動),既是發展邏輯,也是對事物全體的認識形式。?

(2)辯證法的認識運動;任何對象運動都具有辯證的本性。這是由于“內容-形式”(對象的直接內容和形式)僅僅是“存在-思維”在同一運動上的辯證法的矛盾表現,相應“質-量”作為特定發展層級的內容和形式,乃是“肯定-否定”運動矛盾的進一步表現;于是將“實體-形態”設為發揮社會功能作用的內容和形式(如實體-形式-生活-虛擬形態的系列),是意味著內置本質與現象的矛盾統一體規定,乃至“客觀-主觀”成為“社會存在-社會意識”基于全部認識運動規律的辯證法的矛盾表現。??

歸根結底,“認識、思維的辯證性質就是由對象或現象的這個運動的辯證性質所決定的。從這個意義上說,辯證法也就是馬克思主義的認識論,或者反過來說,馬克思主義的認識論也就是辯證法。”[15]

(3)對象運動(辯證法)的邏輯;馬克思主義辯證法堅持“矛盾表達”作為歷史表達統一邏輯表達的認識工具。所謂矛盾表達,要義是矛盾的自我表達;正是矛盾的自我表達規定著矛盾運動的層級,繼而規定存在于各個運動層級上的認識。可見,矛盾規定是辯證法的內核規定。存在-思維是對象演歷運動的出發點,經由矛盾規定的不斷成長和成熟化,在全部領域內確證并實現存在與思維的同一。黑格爾以概念論設定“個別-特殊-普遍(一般)”。的事物存在形式,認為個體事物是從概念中產生的,也就產生了“神秘主義的運動轉化”。?

黑格爾最終無法實現矛盾之歷史解決(如鼓吹“普遍永恒資本”),決不在于矛盾規定本身,而在于邏輯運動的虛假:黑格爾及其追隨者試圖用同一的概念運動說明“對象矛盾”,使得“超越資本”被認為是不可能的。可見,正是黑格爾的唯心主義的哲學體系最終真正阻礙了邏輯、辯證法和唯物主義認識論三者一致的實現。在當下場域,一些不明真相或別有用心的人,正在利用這個工作不足鼓吹“普世價值觀”和“資本中性論”,大量制作并不遺余力地大肆理論炒作邏輯的各種幻象形式,——這是必須引起高度警惕的!

資本即經濟決定論,同樣可能引起拜物教的知識動議。“在考察這些變革時,必須時刻把下面兩者區別開來:一種是生產的經濟條件方面所發生的物質的、可以用自然科學的精確性指明的變革,一種是人們借以意識到這個沖突并力求把它克服的那些法律的、政治的、宗教的、藝術的或哲學的,簡言之,意識形態的形式。”[16]

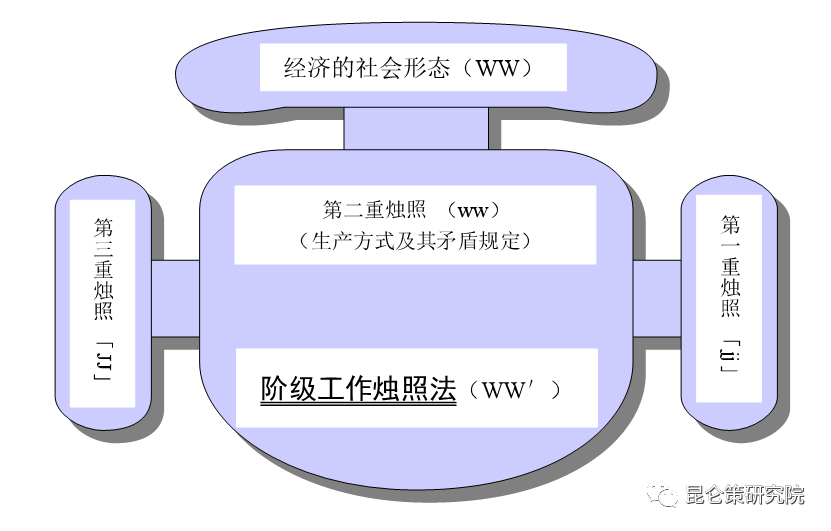

一旦確定資本的現象學從而經濟決定論II本身以經濟決定論I為基礎,并由其制約的基本事實,拉法格即著手從事現象學的認識還原工作,他把經濟決定論和生產關系現象學相提并論。然則,經濟基礎顯然不同于社會的現實基礎,毋寧說,它是階級關系和經濟關系的內在統一;其要求經濟形態本身只作為一定的社會形態和社會的經濟形式的“中介”而存在,換言之,經濟基礎對于經濟關系的決定是迫使經濟形態從自身體系中離析出“社會形態的經濟形態”與“經濟形態的經濟形式”,——分別作為經濟決定論I和經濟決定論II的規定性相對立。以上生成社會經濟結構的兩重考察視角:直接基于資本I的生產考察和基于資本I向資本II的轉化運動的經濟考察。顯然,兩重考察的設置便于將“第一重燭照”(經濟燭照)推進為“第二重燭照”(生產燭照),落實階級規定從生產中來、到經濟中去的事實,還原認識真相。從總體上看,這是需要對“直接生產過程”(一定社會形態的特殊經濟形態即社會生產形態)予以獨立考察的根據和理由;換言之,《資本論》安置經濟考察的科學方式是設立了它的考察前提——歷史生產考察。《資本論》的目錄學參照它而來:直接生產過程→資本的社會再生產過程→資本主義生產的總過程。可見,“直接生產過程”是馬克思使用的有關歷史主體論的特定用語,便于勘察主體的歷史身份,確定生產關系類型。橫亙于剝削主體論與人民主體論之間的是市民至上的主體論、資本至上的主體論,馬克思用勞動價值論串聯二者。整體看,這是唯物史觀工作路線:市民至上的主體論是對剝削的本能走出,局限于個體意義;資本的歷史出現徹底粉碎了市民主體的經濟平等幻想,于是,“商品=市民主體論和經濟論”意味著商品關系的階級分封。

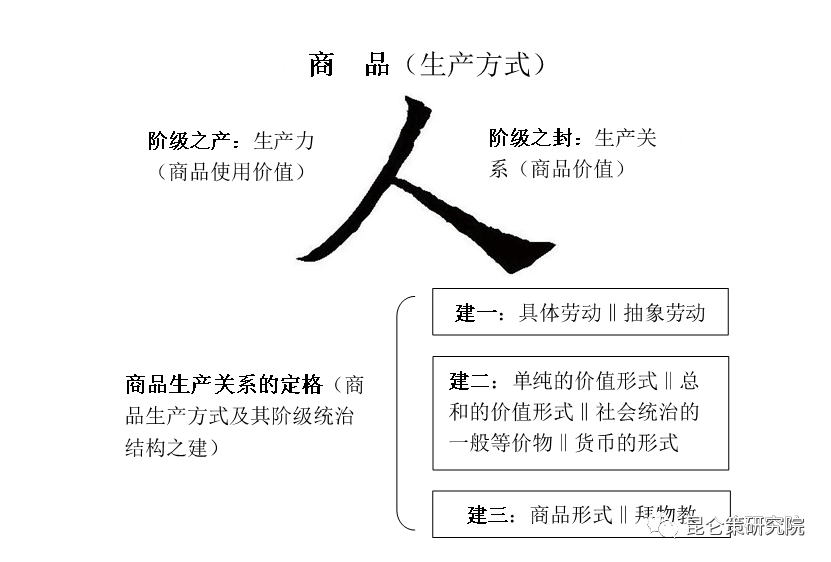

【圖3 由“商品”而統治的階級分封機理】

圖3集中展示《商品》中蘊含的“階級與拜物教經濟學”形成原理。“深層次的階級生成規定不是以人們之間的交往活動,而是以所有制的實際歷史形成為起點的”,“而《資本論》之所以能夠做到這一點,是因為它的寫作背景建基于這樣的發展階段:階級關系已經全面展開,而直接導致階級和經濟行動的一體化。在這種活動中以至于我們可以說,‘不存在純粹的經濟生產,不存在純粹的流通(交換),不存在純粹的分配。所有這些經濟現象,都是在社會關系中發生的過程,而這些社會關系,歸根到底,——也就是說在它們的外表下面,其實是階級關系,是對立階級之間的關系,即階級斗爭的關系。’”[17]

它的前提條件當然是唯物史觀知識命題,即依據共同體關系分封的生產和權力的階級分封(始源規定即是勞動二重性I)。不過值得注意的是,在《資本論》特定語境中,勞動二重性已經化為有關于自然歷史過程含義的特別“講話方式”(勞動二重性I-勞動二重性II);因而,此處只須重點考察圍繞商品生產關系形成的“抽象勞動之建”以及和直接發展這種關系有關并由其延伸的“價值形式之建”和“商品拜物教之建”。

生產關系一旦獲得了“歷史身份”,就始終作為“生產方式的生產關系”,——馬克思稱這一過程為“從個別上升到一般”(生產一般的對象思維學)的歷史運動。可見在馬克思看來,商品范疇從“前提”到“產物”的歷史發展研究,就是商品生產方式羽化為資本的社會生產方式的過程。依照階級燭照工作法,《商品》全部內容形成極為獨特的“生產關系與階級關系”復寫。這種處理方式透露出的信息是,馬克思在對待《資本論》起點線索的技術處置方式上采取:第一,按照遵循經濟中介運動的實際情況由“交換關系一般”向“資本主義交換一般”進發,從中揭示經濟線索,——這當然是價值形式的直接思想線索和真實起源;第二,在再生產運動中交代“價值一般即階級一般”,經由權力(結構)系統說明“階級關系=統治關系的形成”(階級線索)的事實,為繼而說明資本主義“生產關系一般”打下基礎;第三,《商品》寫作開局(尤其頭兩節)肩負的任務主要是使階級分析成為中介——理解中心和講話中心,將對社會經濟線索的揭示轉化為對歷史生產線索的揭示,從中全面展示權力運動生成的歷史過程。一般說來,商品、工廠、資本是上述線索的直接代表,同時“商品”被賦予工作總稱,即總合經濟線索、階級線索、歷史線索的大寫規定的唯物史觀科學意義。它突出了“商品之用”(作為瓦解共同體的主體力量的經濟規定性),最終建立關于買和賣關系的“階級分封”的經濟特寫。由于不了解直接生產過程前置的主體論工作關系,導致一種顛倒性的知識誤讀:“首先是在整體上將資本分為一般性、特殊性和個別性,然后又在一般性內部再分出一般性、特殊性和個別性。通過這種雙重的三分法,馬克思一方面將與資本有關的所有問題整合在大的三分法之下,另一方面將資本一般的相關問題整合在小的三分法之下,由此搭建起資本理論的整體框架。”[18]

無論資本或經濟的社會形態運動本身,每次都是由生產到經濟;從抽象上升到具體的方法僅適用于生產考察對經濟考察的轉化以及經濟考察內部體系的運動轉化,絕對不適用于生產考察本身。然則,資本本質不可能“自我顯現”,必須經由“階級燭照法”(政治經濟學批判)達到。由于兩重考察均以階級關系為依托和背景,遂決定了“生產關系-交往關系”歷史形式規定和經濟形式規定的統一。這也是社會形態的構造——生產關系-交往關系,需要被整體燭照的理由。直接生產過程并不像一些科學工作者所認識的那樣,僅僅是直接的生產關系,而不是交換關系,它實際上是對生產(關系)和交換(關系)直接統一的稱呼,同時是對生產關系-交往關系從而社會的現實基礎(經濟用語即生產關系和交換關系)基于歷史層面的一個考察工作的限定。?

故此,除開從中直接剝離出一定社會發展階段上的特殊階級規定——如“工廠分封”(勞動過程‖價值增殖過程),針對這個術語,馬克思還決定將其作為在《資本的生產過程》和《資本的流通過程》之間起連結作用的一個規定。?

第三部分 《資本論》經濟形態社會理論:由主體論、矛盾論、決定論三者統一引導的自然歷史過程

知識是過程的沉淀物,也是被落腳的認識規定,處于定義域內的知識(如數學知識)是絕對的東西、概念的產物。?

從而,一旦從主體認識上將“決定論”視為真理知識甚至是知識本身(如函數關系),它就下降為純粹思考工具。當其與歷史唯物主義認識論工作聯合時,可充作政治經濟學批判的工具;當其與專注于分析局部和個體現象問題的庸俗知識論工作聯合時,便充作表象和假象的講述工具。然則,“究竟該怎樣運用唯物史觀原理為經濟決定論進行理論辯護?在于客觀辯證法與客觀邏輯,在于執行政治經濟學的前提批判,在于首先從歷史中將這些前提理論生產出來;在于認識到,其主張的統治邏輯為歷史維度對科學維度轉化的產物意義的一項歷史知識,其說明歷史理論的方式在于將理論前提置于歷史過程,以歷史產生邏輯的方式予以呈現。”[10]

為了徹底破解決定論的謎,必須重新賦予主體論絕對的主導認識的話語權,以此展開與知識論的歷史路線斗爭。決定論的謎說到底是邏輯上的謎——思維形式單邊主義的謎,它源自對“邏輯起點”的知識論思考。

為了避開“知識的謎”和“邏輯的謎”的合流,圖3將商品兩因素處理為“商品的分封關系”。其顯示的商品分封——從商品形式分出兩因素——表明:不是商品自己把自己分開,即使用價值和價值的對峙不是由商品自己主導的,乃是商品形式所蘊含的主體規定使然;最初是市民主體,由價值而剩余價值的歷史過程則導致資本作為“異化者”,對這一基本事實予以最終確認。貨幣和價值規律具有瓦解自然關系(作為“依賴關系的共同體”)的內在趨勢,這是就市民主體行動特性而論,瓦解趨勢并不代表共同體的徹底離場。決定論是對規律(作為“客觀知識”)的表述,而非尋求規律。“發生—矛盾”言主體論,“矛盾—決定”言決定論,只有將兩者在規定性上真正聯合,才得到唯物史觀工作路徑的“矛盾論”。?

由是所謂決定論,既是源自生產史觀向階級史觀過渡的工作事實——如對歷史動力的認定與描述,又是統治階級理論意識對實踐的工作落實——相應影響主體論對知識論的認識投放方式和認識投放關系。是以全部的問題歸結于如何使“封建決定論”(封建的經濟基礎所由以形成的工作規定)對“資本決定論”(由拉法格講述的卡爾·馬克思的經濟決定論)的在社會形態上的轉換關系——由圖4展示的路徑和結構,進一步從認識反映上獲得成功。

【圖4 《資本論》中的“矛盾主體”和“決定論”】

只有生產作為總體來考察,才能成功揭示“主體的中心位置”。例如,資本作為進行財產關系統治的主體的作用,就是通過將生產、分配、交換、消費建立為彼此矛盾的有機整體,作為同一的生產有機體,才消除了經濟拜物教的假象對認識的蒙蔽。“只有揭去這層面紗,歷史的認識才有可能。因為從拜物教的對象形式得來的這些直接概念,其作用在于使資本主義社會的現象表現為超歷史的本質。所以,認識現象的真正的對象性,認識它的歷史性質和它在社會總體中的實際作用,就構成認識的統一不可分的行動。這種統一性為假的科學方法所破壞。”[2]64-65

如在持有“歷史現象學”觀點的人們看來,歷史決定論與現象學從某種意義上說,它們的歷史唯物主義內涵相同;其對經濟關系的本質的理解方式是驚人的雷同,都是把“經濟決定論”作為經濟本質,并且同樣都區隔矛盾與決定論,并拒絕將理解的底座直接置放于“階級矛盾=經濟矛盾”的實踐命題。?

只有沿著主體和矛盾的路徑線索,才能真正建構認識的總體性,免除籠罩在資本主義社會一切現象上的理論迷霧,為認識現實廓清道路。同時,盧卡奇強調:“總體的范疇決不是把它的各個環節歸結為無差別的統一性、同一性。只有在這些環節彼此間處于一種動態的辯證的關系,并且能被認為是一個同樣動態的和辯證的整體的動態的辯證的環節這層意義上,它們在資本主義生產制度中所具有的表面的獨立和自主才是一種假象。”[2]63

所以必須看到,《資本論》核心議題是剩余價值:“揭示隱藏在利潤后面的剩余價值,是《資本論》第一卷的任務之一;區分剩余價值和利潤是第三卷的主要任務之一;全面分析把剩余價值轉化為利潤的資本流通過程,是第二卷的任務。”[19]12

“資本作為自行增殖的價值,不僅包含著階級關系,也包含著建立在勞動作為雇傭勞動而存在的基礎上的一定的社會性質。”[20]

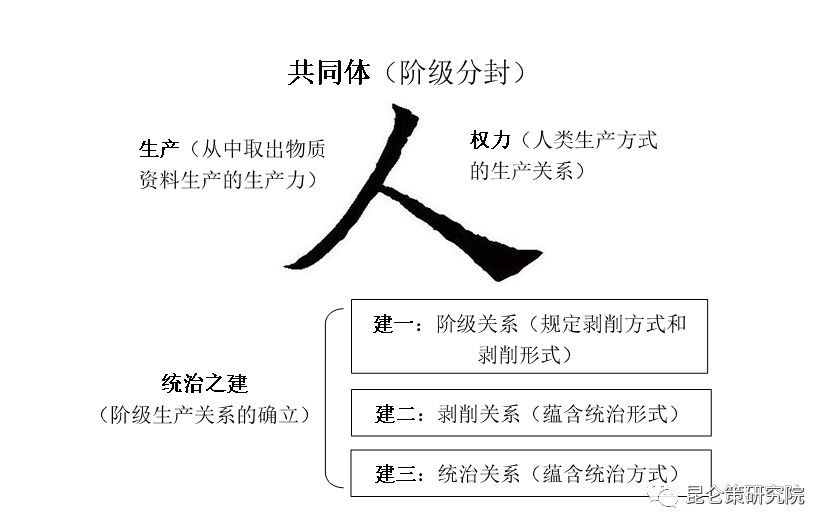

然而,為了求解這個歷史認識論——統一物質資料生產方式的“社會決定論”,單單靠馬克思《資本論》中構造的商品構成式還是不行,至少要擴充范圍,把對共同體構成式的考察從主體關系的發生路徑上納入進來。尤其是政治經濟學對象對生產力的一般排開,這實際上涉及到了階級分封的歷史構造原理。其在共同體形態上刻畫如下:

【圖5 階級分封與權力生產】

生產史觀由分封關系開始,——任何A-B表達中的“A”或“B”,均是關系分封的結果。起初是自然關系和社會關系的工藝結合體,——這是物質生產意義的關系分封;之后有階級意義的共同體分封:生產和權力對立統一的直接生產過程開始形成;繼而有圖2所展示的對象I-對象II的運動。商品形式由共同體道路而來。《資本論》的起點和哲學的開端規定無涉,相反,是為改造“純存在的開端”(純有=純無的概念始源)、杜絕“物自體”假設以及驅除“惡無限”的演繹主義而來。應基于這個前提探究共同體和商品生產的自然歷史過程,整合二者,并確定共同體生產歷史形態的階級公式是“生產(產)+權力(封);顯然,它同時是針對一切階級生產形式或生產方式的唯物史觀的科學公式和經濟公式。馬克思以“商品的兩個因素”創造性提出這個公式,賦予階級生產的勞動二重性歷史發生的根據,是把唯物史觀始源規定即勞動的關系分封(自然關系和社會關系的結合體)和商品生產的共同體分封的歷史前提合而為一了。順著這個思路,圖5展示階級分封機理的一般由來。據此,有了階級生產關系的三項基本內涵:(1)所有制或勞動方式;(2)產品分配或交換形式;(3)人們在生產和經濟生活中的地位及相互關系。其可以視為“商品分封”的歷史根據;換言之,商品分封必須視為共同體分封的直接轉化形式,是共同體分封在商品形態上的經濟實現。這樣,“共同體分封→商品分封”是意味著對階級生產歷史規定的引出。在此基礎上,卡爾·柯爾施強調價值編碼和階級斗爭編碼可以相互轉化。?

是以一旦將圖5和圖3結合起來考慮,在《資本論》乃至政治經濟學的研究對象中,“交換關系(交往關系)的形式”顯得不可或缺。以《資本論》的兩個核心指標“資本有機構成(c′)”及“剩余價值率(m′)”來說,前者體現“階級剝削(關系)”而取決于社會形態的生產方式,后者則直接體現“經濟剝削(關系)”而取決于生產的社會關系本身,兩者的實現過程均取決于社會交往過程和經濟交換關系。吳易風教授試圖通過強調“成為社會的經濟結構或經濟基礎的是生產方式以及和它相適應的生產關系,而不只是生產關系”,以及令“生產關系=經濟關系”的方式,使得政治經濟學專司于“經濟制度+資源配置”問題研究,所謂:必須堅持“把生產方式以及和它相適應的生產關系放在中心地位”,因為“只有這樣才能反映出政治經濟學或經濟學的本質特征”;以至于在市場經濟問題上可以認為,“西方經濟學研究的是生產一般的資源配置,而馬克思主義經濟學不僅研究資源配置一般,而更重要的是要研究同生產方式相適應的歷史的、具體的資源配置及其特征。”[21]

這樣做的問題是忽視了經濟形式的批判,或者說是抓住了經濟的形式邏輯本身,而放棄了全部經濟運動的邏輯。可見,“社會形態——經濟基礎——經濟形態——經濟關系——經濟形式”是意味著在對象運動中形成并全面實現“生產關系-交往關系”社會構成的過程,所落實的形式邏輯既包括經濟形式本身,也必然同時指涉政治形式、法律形式與制度、精神、意識及文化的形式等等。首先,定格在研究對象中的“生產方式”是生產史觀的特定用語,即作為社會形態自身規定向經濟基礎的過渡;其次,定格在研究對象中的“生產關系”是階級史觀用語,乃是經濟基礎(經由經濟形態)向經濟關系的過渡規定;最后,定格在研究對象中的“交換關系”作為經濟史觀用語,也同樣是經濟形態自身向經濟形式的過渡,經濟關系則是交換關系的直接內容。從而生產關系是“經濟形態的階級關系”,和本身作為經濟關系實體的“交換關系”在地位上是不對等的。上述游歷運動不在于說明“結構”(邏輯結構或結構形式本身)?,其實質是揭示經濟的社會形態“階級發生學”的完整規定。

因為有了這一規定性,以權力生產支配知識生產的刻畫“階級知識”的機制才望告成;換言之,權力在生產關系的“關系”對象的考察規定中是優先的。也因此在這里,應牢記拉法格的提示:“歷史學家和哲學家認為馬克思的方法是魔鬼的邪惡產物,正因為它引導馬克思去發現了階級斗爭這個歷史的強大動力的理論。”[22]

第四部分 價值對象的一和價值形式的統治場論:馬克思主義模型性質總探究

綜上所論,馬克思主義模型的辯證法原像乃在于建立主體論對知識論的內部工作批判關系。這個模型是在理論科學領域發動的建立對范疇的機理解析。?

唯物辯證法(主體論、規律論)是馬克思主義的基本模型。自然辯證法、歷史辯證法是其體系的自然部分和社會部分的組成,唯物史觀是特殊的社會歷史工作模型;辯證唯物主義是馬克思主義科學知識論,是與主體論契合的知識形式——馬克思主義認識論工作模型。然則,只有堅持用主體論去掌握知識論的邏輯,才能根本解決社會的知識神秘性問題,驅除知識的過度普適性。例如,勞動二重性不過就是體現在知識外殼下主體論的行動規定性。再以勞動過程為例,既是與唯心主義決裂的唯物主義知識(勞動力、勞動資料、勞動對象),也是與神秘觀決裂的行動主義主體(社會歷史的勞動主體——反映勞動者與其生產條件具體分離狀況下的生產實踐活動)。顯然,這是完整的主體規定;前者旨在尋找主體的物質動因和物質根據,后者旨在尋找主體的實踐動因和實踐根據。《資本論》財產論建構同樣也是,財產關系是二重的:既是主體論、也是知識論的規定,內蘊各自內部的路線斗爭。而且正是由于歷史主體論(客觀主義模型)與庸俗知識論(主觀主義模型)的路線斗爭——如勞動之作為“主體”和商品之作為“知識”的認識論斗爭,社會歷史的知識圖型定格為“階級論-拜物教”。

同樣,正如生產一般不能僅僅視為關于物質生產的一般知識——生產、分配、交換、消費——“生產一般的知識論”,那樣的話,從中失掉了主體論的規定,價值形式也無法等同于交換價值的知識邏輯。所謂主體論,指示沿著主體線索(人的發展及社會身份狀況)將“階級”(階級的勞動形式的發展和階級的財產形式的發展)事格化。以此觀之,價值和價值形式皆指示“統治之事”,而統治是建立在主體論內部的邏輯事件。?

知識論必須能動反映主體論,資產階級在意識形態上極力阻撓這種反映。《資本論》財產論是主體論與知識論的對立統一,又毋寧說成是主體論、階級論、知識論三者的結合體;在唯物史觀綱領下,W = c + v + m既作為“一”、又作為“場”,指示階級論的特殊中介作用——作為行動與知識的工作本位合一。這是主體模型的作用形式。?

于是為了防止價值形式被說成是“直接的知識”,在價值和價值形式之間必得插入主體規定,以突出行動本位的在場性。可見,知識形式背后具有深刻的主體內容、階級內容,而無論具體勞動或抽象勞動都是主體論對知識論的關系。

從工作模型看,馬克思主義范疇建立知與行統一性。主體的尋道、階級的行動、發展的趨勢、運動的規律,這些都是行的規定;主體的關系、物質的結構、事物的秩序、對象的聯系,這些都是知的規定。知、行相互轉化,理論、實踐必然統一。c + v + m是知亦是行,以“主體行動”化出“生產關系知識”,以“生產關系知識”化出“主體行動”。其同樣蘊含兩重斗爭規定:行動路線斗爭和知識路線斗爭;以工資為例,前者揭示出“工資行動”(階級之鏡的主體行動——拜物教之鏡的收入幻象),后者揭示出“工資知識”(工資數量決定的價值論——供求論)。正是以“兩極分化”為行動和規律,“工資的階級論”(資本的一項生產關系知識)被燭照;同樣,正是以W = c + v + m為主體論規定、相應以W = k + p為階級知識,在其規定性燭照下,雇傭工資成為“主體論的行動”(勞動力商品即勞動力的買和賣)。唯物主義和唯心主義斗爭說到底關切馬克思主義的知識生產,只有在階級斗爭的場域中才能勘破“工資鏡”,找到真正的階級工資知識——“工資惡”(作為“別人的財產”的勞動力價值和作為“被統治階級規定”的可變資本)。工資范疇是工資惡、工資鏡的合一規定,是辯證法語境中的唯物主義知識,工資供求論則是典型的唯心主義知識。然則,模型需要體現“歷史之寫”。人類之讀(共同體之讀)、封建之讀、資本之讀、國家之讀、勞動之讀、知識之讀,“此政治經濟學批判通史‘六讀’(亦是六論)無不穿插有哲學之讀元素,乃至是哲學的結構之讀”,表明“人類處于階級社會工作區間內,是難以走出哲學的”;盡管如此,“通過‘走出哲學的認識論努力’即客觀史的理論范疇,我們仍然可以建立對‘走出神秘’行動的追求。”[23]

這同樣是知行合一歷史模型的力量:在對待工資的問題上,勞動力價值必須是“剝削的一”,而工資形式則作為“價值形式統治的場”。模型的力量要在走出“行動的神秘”;模型必須作為歷史行動的思維,傳輸歷史的思維語言。這樣就有了“主體性”于知識意義中的在場,所謂:空山不見人,但聞人語響,返景入深林,復照青苔上。

《資本論》是以建立關于“歷史生死學”的馬克思主義行動模型。在指向主體的認識論(歷史知識)的生產上,核心要義有二:一是以統治燭照階級——以主體人的歷史行動烘托“事物的關系質”(質的行程),二是以階級燭照剝削——以階級行動的客觀知識定格“事物的關系量”(量的行程)。兩重燭照確立剝削的內部工作關系:由“階級”到“統治”。作為階級規定,價值是“剝削對象的一”;作為統治規定,價值形式是“階級統治的場”。價值形式作為“統治場”是對價值對象抽象的一的具體化和程式化;然而,這僅僅是“辯證法的知”(猶如價值形式的知識就是交換價值)。從深層構境看,價值形式的主體行動乃是價值,是言說“階級本我”意義的主體范疇,落實行動語境的“對象的一”和“對象的表現”。據此而論,價值和價值形式是相互映射的工作關系:一方面,價值借由價值形式表現自身,進行統治場的構筑;另一方面,價值形式推進了價值的歷史過程的演化,發展出不同歷史類型的價值關系。說到底,價值形式不是純粹的知識用語,乃是照射價值的社會歷史的關系集合——作為聯系的觀點和發展的觀點的“有機構成”,如資本有機構成,不過是關于資本價值形式的工作表達。為此,需要明確各種史觀的作用區域。?

——《資本的生產過程》對價值形式機理的認識引導作用。價值形式由階級而來,是主體形式的階級轉化形式。對價值形式而言,《資本論》第一卷要在說明階級統治關系的形成以及隨之產生的拜物教的統治關系和統治形式。價值形式統一于生產形式、流通形式、分配形式。以價值為啟航,以后有價值形式對經濟生活的全面接管、全盤統治及其系統深化。

——《資本的流通過程》對價值形式的系統形成路徑的機制規劃。生產剝削——商品形式的統治——進行勞動剝削的資本階級——價值形式的統治場——量化的社會剝削,這是基于價值形式的剝削的全部歷史運動的事實真相。整體看,這也就是《資本論》研究對象邏輯的落成。它從矛盾生成的機理上將W = c + v + m和G-W-P-W'-G'兩個行程進行知識和行動的對照,以場的形式揭示生產一般的邏輯學——歷史進程與邏輯進程的如何統一和保持相一致。

——《資本主義生產的總過程》對“統治場”的景觀呈現。價值和價值形式說到底是一和場的關系,是剝削對象之階級的一與統治的場的關系。伴隨生產形式、流通形式、分配形式的量化空間形成,資本剝削完全轉化為基于價值形式的統治,和基于主體形式的剝削和統治遙相呼應。階級分贓的結果是普遍加強對于勞動的社會統治與壓迫。由此,對“三位一體的公式”展開批判的寓意在于:第一,指出工資是算法統治的始基?;第二,三位一體公式說到底是對工資動態運動的認識掩蓋,否認工資是兩極化統治的原因和結果?;第三,剝削是階級行動,不是脫離“場”工作形態的知識,不能單純用數學公式予以表述;第四,價值是幽靈的場,價值形式是場的幽靈形式,必須以階級性燭照“拜物教版的價值形式”(如供求曲線所表達的意識形態認知系統),掃除新古典價格理論以“科學”名義發布的資產階級知識幽靈。

第五部分 《資本論》為何遭遇知難的理解困境

階級知來自主體行(階級生成),行難于是裝入知難行囊中。馬克思研究和敘述的歷程——無論行難的求索抑或知難的求解——說到底是對階級行的一生貫徹。相較而言,工資邏輯是從屬危機邏輯(即資本矛盾規定)的“工作嵌入式”。盡管如此,唯物史觀的總體語境賦予了主體邏輯的“獨立性”,使得工資呈現為“活生生的”價值-價值形式的行動展開,“知”“行”互看的主體范疇遂落成于“階級-統治-剝削-拜物教”結構。《資本論》之遭遇知識理解難題,在于歷史唯心主義的知識惡的讀法,在于拜物教的認識無根性——它驅使經濟知識成為“非剝削”“非統治”“非階級”的規定。階級→分配關系和生產關系→競爭的假象→關于生產過程的分析→三位一體的公式:這是《資本論》終篇對于知難問題的理論解決,通過將k + p重新回爐于c + v + m,價值的知難于是化為資本有機構成的行難問題。

【編發說明】本文原以《〈資本論〉與主體革命論——從黨的二十大報告看唯物辯證法的工作譜系》為題,全文發表于《湖北經濟學院學報》2023年第1期。現為作者授權刪簡發布,以供研究參考。

【原文摘要】歷史科學是統一自然科學、社會科學的一門總體科學,其發動了主體對知識的工作批判關系,使唯物辯證法成為統一的邏輯;這一方法和邏輯可用“A-B”(唯物辯證法的譜系)指認:杜絕單純的知識演繹,執行知、行互看。這表明不同于知識概念,范疇說到底是主體范疇,主體范疇——階級-統治-剝削-拜物教形式——正是主體革命依托的對象。在社會歷史領域內,知識生產的謎說到底是階級的謎,需要經由“燭照”解決。生產關系的中心功能是執行生產燭照、階級燭照、經濟燭照、思想燭照,其解決商品起點之謎(知識的謎)、決定論之謎(邏輯的謎)以及研究對象之謎(結構的謎)。總之,《資本論》體系化的方法和邏輯以“活化的唯物史觀”為旨要,它的核心點是走出黑格爾邏輯學,使商品、貨幣、資本的分析路徑服從于政治經濟學批判,從中確立馬克思主義的工作模型。這啟發對黨的報告性質的理解,從歷史成長角度按照馬克思主義模型的科學講述要求,以歷史的主體論啟動批判的知識論。在政治經濟學理論邏輯方面,新時代需要切實加強與重視《資本論》路徑的唯物史觀原理與生產方式的唯物辯證法研究,予以譜系化,定格“主體革命論”,基于這一歷史定位實現對于中國特色社會主義主體線索內在價值的工作錨定。黨的二十大報告立足新時代際遇創造性表述了辯證唯物主義和歷史唯物主義的偉大認識論,張揚以人民為中心的社會主義主體理論,時代烘托并工作聚焦于社會主義主體批判,這說明馬克思主義說到底是主體革命的理論和實踐。中國特色社會主義堅持人民性是馬克思主義的本質屬性,應走出現象學和解釋學,在人民至上的主體范疇中展現其道路理性和理論品格。

注釋:

(①至④略)

⑤所謂存在與思維具有同一規定,尋其認識表達,蓋源于此。道(歷史)、可道(對象)、非恒道(行動),名(邏輯)、可名(研究對象)、非恒名(知識)。故《道德經》由主體論審查之,在于肯定道,而不是概念本身分無和有;從陰陽(曰“對象合一”)到二重性(曰“對象不二”),道生一、一生二,其真正貫徹對象作為物質與運動統一的規定性。

⑥作為矛盾始源規定的是實踐二重性。其起初是這樣的辯證法:主體二重性(個別)——對象運動(特殊)——勞動二重性(一般)——生產方式(運動的轉化)。由此可以肯定:指示實踐二重性的認識范疇乃是“勞動的二重性”。根據這一提示,勞動二重性正是經濟的始源規定。這體現在商品體中的勞動的二重性規定是先于經濟事物的存在,本身必須作為社會歷史的存在運動來規定。

⑦在始源上,勞動二重性的規定來自于實踐二重性。其作為辯證法工具,所繼承的是實踐二重性對實體關系與工具“如何統一”的關切。辯證法針對認識工具而論,乃體現實體關系屬性。這導致有機構成必然是勞動二重性原理集中化的知識表達。

⑧或毋寧表達為“勞動二重性I(主體規定)-勞動二重性II(知識規定)”,階級矛盾由此具象為“元亨利貞之四”,乃至陰陽具現為“四象知識”。有機構成作為知識實現形式,自然是勞動二重性II。勞動二重性之作為“勞動二重性I”,即在于強調它是對A-B進行的主體表達。

⑨《資本論》中,價值的本相(即統治場)是價值形式(或生產價格),資本自身的本相是資本積累,剩余價值的本相是利潤一般。經由本相的規定設置,馬克思有效完成對于事物表象的、虛假的形態的隔離,使人們對事物本身性質的認識最大限度地免于它們的干擾。

⑩生產方式的唯物史觀范疇導致任何本體論意義的“崇拜論”“至上論”的工作取消。

?馬克思的成功有時連他本人也難以覺察,是因為馬克思在使生產方式成為“歷史實現了的世界觀”的同時,也設法使它成為辯證法的各種“分析形式”。客觀而論,正是借由這些分析的形式,《資本論》在結構上獲得其他同類作品所難以媲美的優勢,并遠遠超出作品所處時代的學術水準。馬克思沒有覺察到成功的理由也許在于:他將這些形式看作是“客觀的存在”,并從未刻意回避它。《資本論》由此獲得真正的成功!因為這種成功,《資本論》連同馬克思所持有的為人類解放而奮斗的思想必定一起成為有關于人類思維方式最杰出之理論表達。

?拉法格的工作彰顯了對階級關系的第一重燭照規定:經濟形態的燭照。但以后,人們試圖混同經濟基礎和經濟關系,把資本I決定資本II的“經濟基礎意義的決定論”(經濟決定論I)同直接的現象學語境的“經濟關系意義的決定論”(經濟決定論II)混淆起來。“恩格斯批評”即是個明證。泛經濟主義所利用者正是“經濟的形而上學”。一旦離開以社會形態為生長根基和理論根據的經濟基礎工作概念,經濟決定論就會被孤立化解讀為“庸俗經濟關系決定論”。這種庸俗經濟論的實質是拒絕革命,如GDP工作主義。從中可以看到,經濟決定論I針對的是“資本惡(階級惡)”規定,而經濟決定論II則不是。由此,“恩格斯批評”針對的是“經濟的線性歸因論”,因為社會問題尤其社會的發展問題及其上層建筑的動因難以歸因,所謂簡約化或約定主義往往體現階級意識形態的“理性狡黠”。然恩格斯“歷史的平行四邊形法則”著墨重點不在于決定論工作范疇本身,委實指向社會生產形態的歷史實現形式。依照這些線索,有必要指認拉法格的經濟決定論即是“歷史唯物主義的經濟決定論”。盡管拉法格本人未作過多說明,而根據他運用經濟決定論的內容特點和表述特征,路線確實是經濟決定論I(社會客觀批判)→經濟決定論II(社會主觀批判)。從批判路徑看,這是完整規定的“資本的階級惡”概念。

?須知,“唯物主義歷史觀不是‘歷史哲學’,不是凌駕于其他科學之上的特殊科學,不是實證科學所提供的具體科學知識,而是對從人類歷史發展的考察中抽象出來的最一般的結果的概括。”(參見《論馬克思恩格斯唯物主義辯證法的總體性——兼談辯證法、世界觀和歷史觀的邏輯關系》,載于《哲學研究》2022年第2期)

?共同體的解析式是“社會-主體”。然則,“共同體-商品”的人類主體對象是個全程規定。演歷運動環節包括:(1)天人合一;(2)陰陽辯證法;(3)勞動過程;(4)主客二分。《資本論》的勞動過程理論初步完成對其工作鳥瞰,所謂:“以勞動過程的辯證法發展為經線,構建‘天人合一’結構體式,尋求矛盾規定性的‘通變’”,“復以勞動過程和經濟形式的結合為緯線,形成政治經濟學批判的全域展開”,乃至于“價值形式、資本主義協作(形式)、資本運動結構(形式)、生產價格形式以及資本認識形式應當視為勞動過程作為‘辯證法規律’(范疇)的不同運用,它們從主體行動和物質關系兩方面……實現了主體辯證法和客體辯證法之間‘積極的對話’。”(參見《<資本論>與天人合一——關于勞動過程通史研究的若干問題》,載于《湖北經濟學院學報》2020年第1期)

?應當看到,唯物史觀范疇作為勞動二重性的運動轉化形式,體現的是“個別運動對一般運動”的發展上升關系。生產方式定格“共同體-商品”對象的運動根據:生產力(主體關系的質)——生產關系(主體關系的量)——階級(主體關系的度);度在這里是“事物格”,如階級事格。相對生產力和生產關系而言,《資本論》提出的資本積累概念即是資本家階級的“度”。可見,所謂階級是“度”,原本指示階級生產方式的質和量統一。階級是最高意義的唯物主義認識論,是歷史唯物主義的認識論。

?這是源自實踐-理論模式的認識矛盾。其表明:之所以事物本原形態直接根植于本質與現象的矛盾,在于本相和“反本質的現象”“非本質的現象”“假本質的現象”諸種形態之間乃是排斥的關系,又在于本質乃是唯一的現“象”者;然則所謂形態學,在實質上,即本質和現象的矛盾學(規定)。

?圖1中,如上指出,這種矛盾表現亦可寫成“客觀(本質)-主觀(現象)”。由于本質和現象的矛盾恰恰構成實踐和理論之間矛盾與社會存在和社會意識之間矛盾的中介,使其成為名副其實的認識矛盾之普遍規定,即社會內容和思想形式之間的矛盾。

?以“有限-惡無限-真無限”辯證法知的原理為例,其之所以虛假,在于逃避矛盾規定的歷史道路有限關系的運動前提。其實,這只是統治的行動原理表達:由科學解析式規定矛盾工作類型,繼而進行矛盾表達,最后落實矛盾形態學。矛盾是暫時的有限的規定,——這是指示矛盾“質”之建構狀況;“惡趨勢”指示矛盾在系統內普遍發展的趨勢(故惡無限實則言矛盾“量的發展狀況”),“真趨勢”指示矛盾的無限發展趨勢(故真無限實則言矛盾的“度”)。根據這個工作態勢,所謂矛盾消亡過程,指示矛盾之歷史轉化關系,系為運動轉化之建構狀況。

?須知,直接生產過程和社會再生產過程共有相同的一套結構(即生產關系-交往關系),無論直接生產或再生產過程,都體現“生產方式決定社會結構”。這不是什么“生產方式決定論”,而是“生產力決定論”和“經濟決定論”的具體實現過程。

? 根據馬克思最初的打算,“第六章《直接生產過程的結果》”應當是“《資本論》第一卷”第一冊最后一章的內容,這樣能夠實現第一冊本身(《資本的生產過程》)和第二冊(《資本的流通過程》)合卷出版的設計要求。這是馬克思試圖從資本直接生產過程“結果”上對資本主義經濟關系作出探索,如上指出,是實現社會生產形態向社會生產形態基礎上的經濟形式分析的過渡。因此,《直接生產過程的結果》以總結性的筆調集中探究以下兩個問題:第一,“資本主義生產是剩余價值的生產”;第二,“資本主義生產是使這個直接生產過程具有特殊資本主義特征的整個關系的生產和再生產。”除此之外,“商品作為資本的產物,作為資本主義生產的產物”這一規定性必須作為向第二冊即“資本的流通過程”論述的過渡,馬克思在這里特別地強調:“商品,作為資產階級財富的元素形式,曾經是我們的出發點,是資本產生的前提。另一方面,商品現在表現為資本的產物。”(參見《馬克思恩格斯文集》第8卷第423頁,人民出版社2009年出版)然則,“馬克思言簡意賅地提出:《第六章》要闡明的核心問題,就是從作為‘出發點商品’到作為‘結果’的‘孕育著剩余價值的商品’的資本主義經濟關系的內在規定性;《第六章》要闡明的基本問題,就是資本的生產過程向資本的流通過程過渡的‘中介’關系。”(參見《商品范疇作為<資本論>始基范疇的整體闡釋及其意義——馬克思<第六章 直接生產過程的結果>手稿研究》,載于《經濟學家》2017年第10期)

?青年馬克思、恩格斯對此做如下分析:“從施蒂納的歷史觀眾得出的十分合乎邏輯的并經他多次重復的結論如下:‘概念應該處處起決定作用,概念應該調節生活,概念應該統治。’”(參見《馬克思恩格斯全集》第3卷第207頁,人民出版社1960年出版)

?由是重返馬克思為他的政治經濟學批判著作所作的“序言”,“可以發現,馬克思在那里仔細區分了兩種形式的階級矛盾:第一種形式的階級矛盾置身于社會形態之中,是嚴格和生產矛盾內在連通的決定論工作類型,馬克思用對立、斗爭一類術語來說明這一矛盾形式;第二種形式的階級矛盾置身于經濟形態之中,本身由統治階級與被統治階級的矛盾實踐所啟動,屬于和經濟矛盾內在連通的決定論工作類型,馬克思用‘從個人的社會生活條件中生長出來的對抗’的術語來說明此種矛盾形式。”(參見《唯物史觀原理與經濟的社會形態理論研究——基于<資本論>的考證》,載于《當代經濟研究》2022年第7期)

?深層次看,正是由于拉法格沒有觸碰這些,并急于打造歷史唯物主義的“社會理論”,使其關于經濟決定論的表達顯得局促和理論粗糙。這種經濟的社會理論的不成熟性在于:(1)基于歷史唯物主義的決定論前提出發,是否交代清楚這個前提的工作機制呢?(2)沒有能夠像黑格爾精神現象學那樣從辯證機理上科學說明歷史唯物主義的客觀內部結構,乃至說明這一結構(矛盾機理-認識機理)之于經濟決定論的讀法呈現;(3)定性之不明導致讀法之不明,以致最終以對人的“經濟本質”和“生產本質”之不加分辨,制造一種論斷上的獨斷,如聲明:“經濟決定論或唯物史觀、歷史唯物主義、經濟唯物主義都是意義相同的說法。”(參見《思想起源論:卡爾·馬克思的經濟決定論》第221頁,生活·讀書·新知三聯書店1963年出版)

?這是算法統治。如v(A)→v(t1)路線恰恰揭露了c + v + m的社會存在性質,其落實W(L)為W(t),又統一W(t)和W(G)。

? 結構術語似乎體現了對“決定論”的偏好。但是,《資本論》的工作語境并非結構程式的,毋寧說是“歷史決定結構”和“內容決定形式”的一種有機綜合。

? “知”“行”互看的主體論的模型術語馬克思與之對照的用語是政治經濟學批判。實際上,政治經濟學批判正是基于“馬克思主義的工作模型”而成立,或可將其意義擴展為對歷史科學對象的總理解及工具總應用。

?價值和價值形式是連體的規定,說到底,二者是體用意義的“一”和“場”的關系。這一對術語的邏輯關聯很好反映了馬克思主義邏輯學的運動與結構特征,如果局限于用辯證唯物主義知識——如內容與形式、本質與現象乃至抽象與具體——進行解讀,則價值和價值形式的合一性難以得到保證,也相應失去主體論發揮作用的前提規定。

?正如在實踐中主體和客體總是統一的,“階級”也必須首先被視作實踐的規定性,其次才能夠是理論的規定性。這表明階級作為“知識”,同樣是非獨立的。無論主體論抑或知識論都具有知行合一要求,不過,一者側重行本位(所謂“行難問題”),一者側重知本位(所謂“知難問題”)。社會科學立足主體論工作本位,相較而言,自然科學立足知識論工作本位。在兩種科學邏輯分立、對峙的情勢下,歷史科學在如何實現知行合一的問題上,必將遭遇行本位與知本位的內在性沖突;資產階級教科書極其巧妙地利用著這一點,以實證主義人為夸大沖突性,制造知識統治的單邊主義景象。出路是回到主體論、階級論、知識論三者統一的范疇工作法,重視行動模型的打造,以對主體性規定的彰顯避免“以知識解釋知識”。

?根據累進的歷史運動路線,生產史觀是唯物史觀唯一的全程運動規定,其提供了資本I的資本主義全程運動規定性。故而,主持《資本論》第一卷的唯物史觀工作規定乃是生產史觀(ww),以此類推,主持第二卷、第三卷、第四卷的唯物史觀工作規定分別是階級史觀(JJ)、經濟史觀(jj)以及思想史觀(WW′)。以資本I而論,ww乃是道路形態提供者,JJ是系統形態提供者,jj是生活形態提供者,而WW′則是思想形態提供者。這樣,可以將唯物史觀的客觀結構視為巨型的有機構成:WW =(ww∶JJ)∶(JJ∶jj);JJ作為中項,是典型的社會特殊性規定。而它在《資本論》說明的思想不過是:W = [c(Pm)∶v(A)]∶[v(t1)∶m(t2)]。這些式子當然是關于“經濟的社會形態”的另譯。

?正如剩余價值率決定利潤率、資本循環決定資本周轉、資本的簡單再生產決定資本的擴大再生產,工資算法之于利潤算法乃是階級主體的內部關系決定——由“勞動共貧”而“資本共富”。從某種意義上看,工資算法(勞動力價值或價格)、利潤算法(資本家的預付資本價格)都是主體論:前者區別于知識論的勞動價格,后者區別于知識論的物質生產要素價格。并且相較而言,工資算法是基于可變資本的針對雇傭勞動者的統治行動,利潤算法是從統治行動展開的資本俱樂部賴以形成的在斗爭中團結的階級知識——階級成員資格的集體行動知識。正是基于工資統治形式,一般利潤率決定的趨勢性規律是趨于下降,引發“資本積聚——資本集中”“資本循環——資本周轉”“簡單再生產——擴大再生產”“競爭資本——壟斷資本”“實體資本——虛擬資本”的形態共生,其是引發資本生產總危機的路線根由。

?一旦“行動”(歷史、矛盾、規律、范疇)為“拜物教知識”所淹沒,資本積累規律即被說成單純的數量積累運動,其主體邏輯的兩極分化行動特質將從認識上蕩然無存!反過來,一旦兩極分化被確認為工資(作為價值形式)的“最大行動”,那么,工資的行動本位即告成立。資本的一般利潤率乃是基于勞動力價值的統治行動(這一環節可不考慮資本周轉及個別資本相互競爭的經濟因素),相較而言,資本的平均利潤率是基于統治行動的競爭知識,是其規定性延伸的表現形式,如借由資本有機構成水平高低的不同對社會剩余價值的量的分割經濟行為。

參考文獻:

[1] 習近平.論中國共產黨歷史[M].北京:中央文獻出版社,2021: 198-199.

[2] 盧卡奇.歷史與階級意識[M].北京:商務印書館,2009.

[3] 鞏向偉.論盧卡奇關于馬克思主義辯證法的研究[J].山西青年,2020(6): 99-100.

[4] 習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗——在中國共產黨第二十次全國代表大會上的報告[M].北京:人民出版社,2022: 37.

[5] 崔柯.文本與主體革命——克里斯特娃的文本理論[J].文藝理論與批評,2012(1): 37-45.

[6] 許光偉.知行合一與《資本論》原理——階級社會及其經濟形態知識狀況考察[J].湖北經濟學院學報,2022(1): 5-27.

[7] 許光偉.《資本論》有機構成歷史研究的若干基本問題——階級與拜物教經濟學原理之一[J].政治經濟學研究,2021(4): 29-42.

[8] 許光偉,胡璇.《資本論》有機構成的唯物史觀深層景象——階級與拜物教經濟學原理之二[J].政治經濟學研究,2022(1): 13-31.

[9] 黑格爾.小邏輯[M].北京:商務印書館,1980.

[10] 許光偉,胡璇,王帥.唯物史觀原理與經濟的社會形態理論研究——基于《資本論》的考證[J].當代經濟研究,2022(7): 5-14.

[11] 拉法格.思想起源論:卡爾·馬克思的經濟決定論[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,1963: 3.

[12] 列寧.列寧選集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1995: 434.

[13] 許光偉.《資本論》辯證法的三個認識維度——兼析馬克思思維的發生學研究[J].經濟縱橫,2017(8): 22-31.

[14] 許光偉.發生學與中國經濟學研究[J].經濟理論與政策研究,2012(1): 11-29.

[15] 劉炯忠.馬克思的方法論與系統論[M].北京:中國人民大學出版社,1994: 77.

[16] 馬克思,恩格斯.馬克思恩格斯選集(第2卷)[M].北京:人民出版社,1995: 33.

[17] 許光偉.行動與理論:哈貝馬斯批判——《資本論》中的歷史唯物主義問題[J].河北經貿大學學報,2016(4): 25-35.

[18] 陳偉.資本的邏輯與概念的邏輯——馬克思《大綱》與黑格爾《小邏輯》關系的一種新解讀[J].學術研究,2020(6): 10-16.

[19] 盧森貝.《資本論》注釋(第2卷)[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,1963.

[20] 馬克思.資本論(第2卷)[M].北京:人民出版社,2004: 121.

[21] 吳易風.論政治經濟學或經濟學的研究對象[J].中國社會科學,1997(2): 52-65.

[22] 拉法格. 拉法格文選(下卷)[M].北京:人民出版社,1985: 297.

[23] 許光偉.中國思想史的定性與讀法——馮友蘭“哲學之讀”的局限性及其超越路徑研究[J].經濟思想史研究,2022(5): 66-98.

(作者系江西財經大學教授、博導,研究領域為《資本論》與中國特色社會主義政治經濟學理論和實踐問題研究;來源:昆侖策網【原創】,作者授權修訂發布)

電子郵箱:gy121302@163.com 更多文章請看《昆侖策網》,網址: http://www.kunlunce.cn http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

郝貴生:《資本論》也是“勞動論”——紀念馬克思誕辰204周年

2022-05-05郝貴生:從否定“勞動價值論”推出否定《資本論》給我們什么啟示?

2021-08-13? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞