【作者按】《 光明日報》6月9日用兩個版面發(fā)表了我寫作的有關紅色娘子軍的文章,許多讀者希望能看到電子文本,現(xiàn)將報社發(fā)稿前倒數(shù)第二次的版本轉(zhuǎn)發(fā)如下。

“向前進,向前進,戰(zhàn)士的責任重,婦女的怨仇深。古有花木蘭,替父去從軍,今有娘子軍,扛槍為人民……”上世紀60年代初,在學校,在營區(qū),在工廠,在打谷場,在《紅色娘子軍》電影放映之前,優(yōu)美動聽的紅色娘子軍連連歌早已經(jīng)在廣播里響起。這部優(yōu)秀的電影,這首紅色的歌曲激勵萬千民眾,永遠不要忘記血與火的青春年華。“萬泉河水清又清,我編斗笠送紅軍。軍愛民來民擁軍,軍民團結一家親……”芭蕾舞劇《紅色娘子軍》也隨后誕生。隨著“萬泉河水”的音樂響起,中國工農(nóng)紅軍團長宣布一個女紅軍連隊成立,萬泉河畔一群姑娘和紅軍女戰(zhàn)士一起跳起優(yōu)美的斗笠舞,美妙的藝術和昂揚的激情交相輝映,自此,革命的現(xiàn)實主義和革命的浪漫主義的結合,上升到了一個新的華章。紅色娘子軍,從回憶錄、報告文學、電影、芭蕾舞劇到京劇、連環(huán)畫、電視劇……反映紅色娘子軍的紅色作品不斷產(chǎn)生的過程,本身就成了紅色基因故事,也傳承了半個多世紀。1931年,萬泉河畔一個椰林環(huán)抱的小山村里,一百多位窮苦的海南農(nóng)村的姑娘們,在中共瓊崖特委領導下,為反抗封建壓迫和爭取男女平等,成為了勇敢的戰(zhàn)士。她們出色地完成保衛(wèi)領導機關、宣傳發(fā)動群眾等項任務,并配合主力部隊作戰(zhàn),不怕犧牲,英勇殺敵,為瓊崖革命立下了不朽的功勛。多年以后,在紀念中國人民解放軍建軍30周年之際,這段紅色傳奇就像一顆紅色的種子在紅色的土壤里破土而出,生根發(fā)芽,從一開始她就顯現(xiàn)出藝術的光華。1956年7月,中央軍委決定出版一部反映我軍30年革命斗爭史的回憶錄文集。隨即,解放軍總政治部成立了“30年征文編輯部”,不到一年的時間,全軍應征稿件就達3萬余篇。其中,就有紅色娘子軍連連長、老紅軍馮增敏的回憶文章《紅色娘子軍》。在這篇回憶文章里,當年女兵連英勇戰(zhàn)斗的情節(jié),驚心動魄:

“那日,‘娘子軍連’和3團的一個連、幾百名蘇區(qū)群眾擔著木柴、稻草、火油和辣椒,直奔文市,連夜將敵人團團包圍起來。那時,‘娘子軍連’沒有炮,沒有炸藥,打炮樓只能靠火燒,戰(zhàn)士們管這種戰(zhàn)法叫‘燒豬窩’。

“炮樓四周都是開闊地,敵人火力封鎖得很緊,必須想辦法把燒炮樓的材料運上去。通過勘察地形,大家決定挖地道。進攻時,戰(zhàn)士們把木柴、稻草通過地道運到炮樓周圍,撒上辣椒,倒上火油,扔上點燃的火把。頓時,火光沖天,濃煙和著辣味直沖炮樓。不一會兒,火舌便吞卷了整個炮樓。

“敵人受不了了,吱哇亂叫。有的哭喊著‘我們投降,別燒了!’有的乒乒乓乓往外扔槍,抱著腦袋鉆出來求饒。”

1957年8月號的《解放軍文藝》,刊登了在海南軍區(qū)政治部工作的年輕干事劉文韶的長篇報告文學《紅色娘子軍》。這篇兩萬五千字的紀實文學作品,用文學的生動筆觸、自敘的形式,敘述了娘子軍連戰(zhàn)士的誕生和戰(zhàn)斗歷程,作品分7個章節(jié),分別為:走進紅軍的行列;初戰(zhàn)的聲威;火燒“團豬”窩;一支活躍的宣傳隊;保衛(wèi)特委、保衛(wèi)蘇維埃;森林長征七晝夜;永不熄滅的火花。1959年,上海文藝出版社出版的單行本再版后記中,作者寫道:“這本小冊子是根據(jù)當年的娘子軍連長馮增敏同志、排長龐學蓮同志及當年的婦女干部陳恒如、張玉香和娘子軍活動地區(qū)的革命老人口述的材料,加以整理寫成的。為了結構的集中和敘述的方便,為了讀起來感到親切,便以連長這個有代表性的人物為中心,將娘子軍的活動串連起來,并且采用了自敘的形式。”多年后,劉文韶曾撰文回憶自己的采訪、創(chuàng)作始末,并解釋這個題目的用意:“紅色寓意著革命,文章主題表現(xiàn)的是在中國共產(chǎn)黨的領導下,中國婦女的覺醒和中國工農(nóng)紅軍中女兵的颯爽英姿。”

1961年,《上海文學》第一、二、三期上連載了廣州軍區(qū)作家梁信的電影文學劇本《紅色娘子軍》。同年7月1日,拍成影片的《紅色娘子軍》在全國首映。影片由謝晉導演,主要演員有祝希娟、王心剛、陳強、向梅、楊夢昶。電影講述了這樣一個故事:土地革命戰(zhàn)爭時期,海南島萬泉河畔,吳瓊花不堪忍受地主南霸天的剝削與迫害,憤起反抗,在假扮僑商的共產(chǎn)黨員洪常青指引下參加革命,在革命隊伍里不斷成長進步。

“這是一個革命歷史題材的影片,但不能拍成一部革命歷史傳記片。”以這樣的藝術追求,謝晉在電影中,調(diào)集各種富有感染力的鏡頭語言,尤其是使用大量特寫鏡頭來表達人物內(nèi)在的激情,體現(xiàn)了人物的命運和成長。堅毅潑辣的瓊花、惡毒兇殘的南霸天,都成為栩栩如生的銀幕人物形象。在謝晉的導演闡述中,設想影片應該具有“鮮明的時代特征”“濃厚的地方色彩”“浪漫主義的激情”“抒情的意境”“民族的形式”,“基本節(jié)奏是:強烈、深沉、昂揚、抒情。”曾為謝晉此前執(zhí)導的電影《女籃五號》創(chuàng)作插曲的作曲家黃準,應邀為影片創(chuàng)作插曲。有人建議以現(xiàn)成的革命歷史歌曲來表現(xiàn)歷史感、厚重感,而黃準認為,革命歷史歌曲雖好,卻沒有本劇的特點,也不能體現(xiàn)海南特色。她主張娘子軍一定要有一首自己的連歌,并決心寫出一首能夠流傳下來的,為群眾喜愛的“新的革命歌曲”。黃準數(shù)次下海南,收集海南民歌,最終,一首短促有力、濃郁深沉,且富有海南特點的旋律《紅色娘子軍連連歌》在她的筆下誕生,成為經(jīng)典之作。

影片《紅色娘子軍》取得了巨大成功,南國的椰島風光、洪常青的英俊風采、吳瓊花的颯爽英姿給觀眾留下了深刻印象,影片中《娘子軍連連歌》“向前進,向前進”的旋律不脛而走,響徹大江南北,導演謝晉、演員祝希娟成為家喻戶曉的明星。1962年5月22日,在有周恩來總理、陳毅副總理等出席的首屆電影“百花獎”授獎儀式上,《紅色娘子軍》捷報頻傳,獲得最佳故事片獎、最佳導演獎、最佳電影女演員獎和最佳男配角獎。郭沫若為瓊花飾演者祝希娟頒獎,并親筆為《紅色娘子軍》題詞:“海南島上碧血潮聲的瓊花,在東風中開遍了泱泱中華。紅色的氣韻真正壯美無瑕,眾口同聲說:最佳、最佳、最佳。”

一臺融合民族特色的芭蕾舞劇

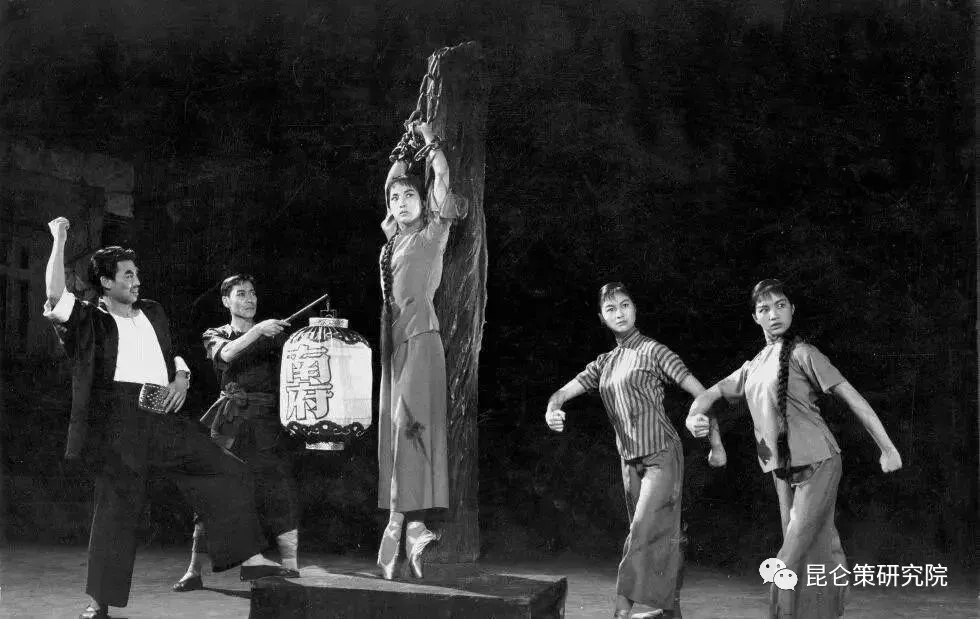

1963年下半年,周總理看了中央芭蕾舞團演出的《巴黎圣母院》以后,對團里領導和演員們說:“你們已經(jīng)演了十年西方、蘇聯(lián)的芭蕾舞劇了,是不是可以搞一個革命題材的劇目?”周總理當時提議的題材,是巴黎公社或十月革命。1964年1月,由文化部組織、林默涵副部長主持,一批有首都文藝界的前輩、專家、編導、音樂、舞美、演員參加的創(chuàng)作座談會召開,專門討論中央芭蕾舞團如何創(chuàng)作出新作品。會議討論最熱烈的是紅色娘子軍這個題材。會議認為芭蕾主要是發(fā)揮女子舞蹈特點,而紅色娘子軍就是以女性為主要角色的,可以發(fā)揮芭蕾的長處。同時,這個題材有濃郁的地方特色。經(jīng)過反復討論,這個選題作為會議的唯一選項被確定下來。1964年2月初,中央芭蕾舞團《紅色娘子軍》創(chuàng)作團隊成立,包括作曲家吳祖強,編導李承祥、蔣祖慧、王希賢,舞美馬運洪、梁曄,演員白淑湘、鐘潤良、王國華、李新盈等。藝術家們深入生活,探索工農(nóng)紅軍曾經(jīng)歷的那個年代,在大山深處,在原始森林,在黎族村寨,苦苦追尋只有在革命隊伍里才有的崇高的理想、偉大的信念、光榮的犧牲。他們到了海南島,實地采訪了“紅色娘子軍”連長馮增敏、指導員王時香、紅二連指導員龐學連、三排長黃墩英,以及盧業(yè)香、瓊花等娘子軍連的老戰(zhàn)士。芭蕾舞《紅色娘子軍》中戰(zhàn)士們舉槍、瞄準、射擊、投彈等操練的舞段,都是通過這些老紅軍們的經(jīng)歷啟發(fā)創(chuàng)作出來的。演軍人,必須要像軍人。演員們還先后在海南島、張家口、大同和北京的部隊參加軍事訓練,與部隊的干部戰(zhàn)士同吃同住,養(yǎng)成了軍人的習慣。

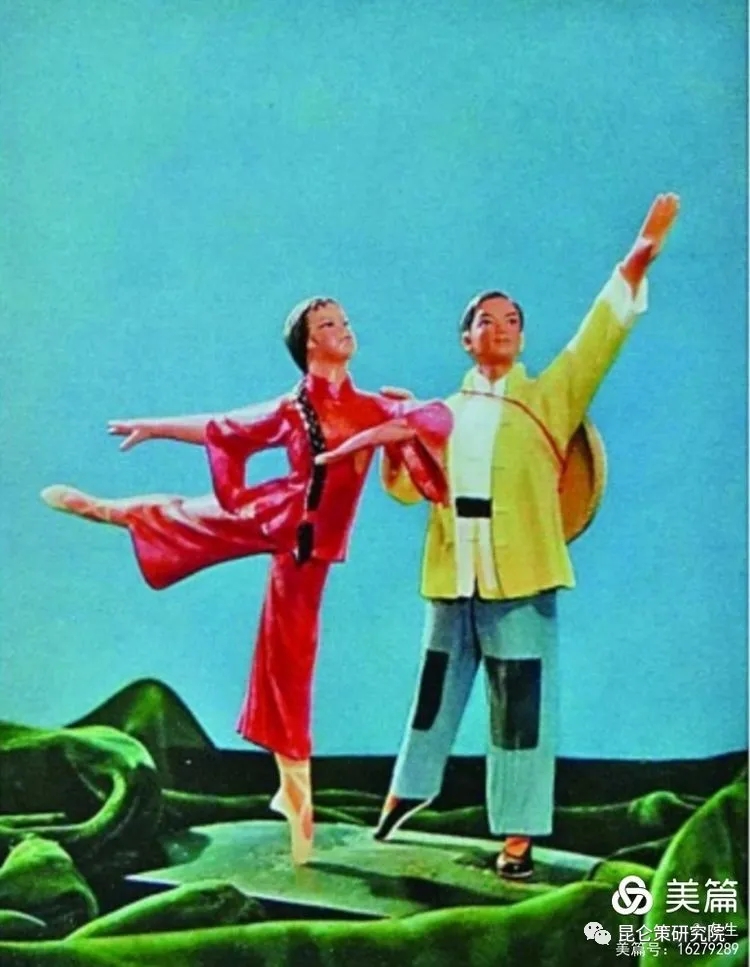

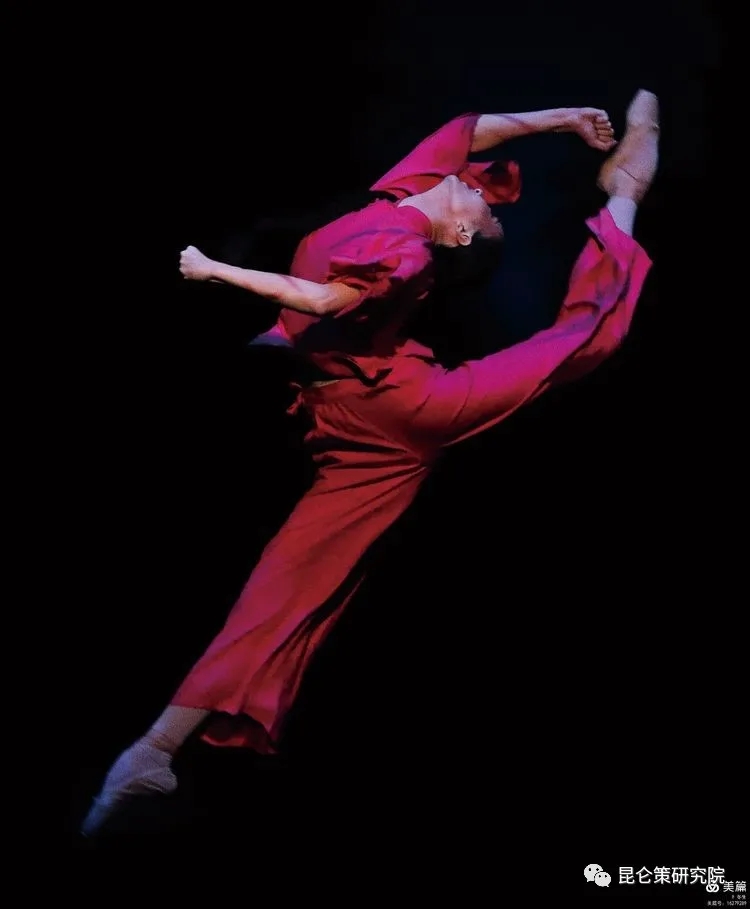

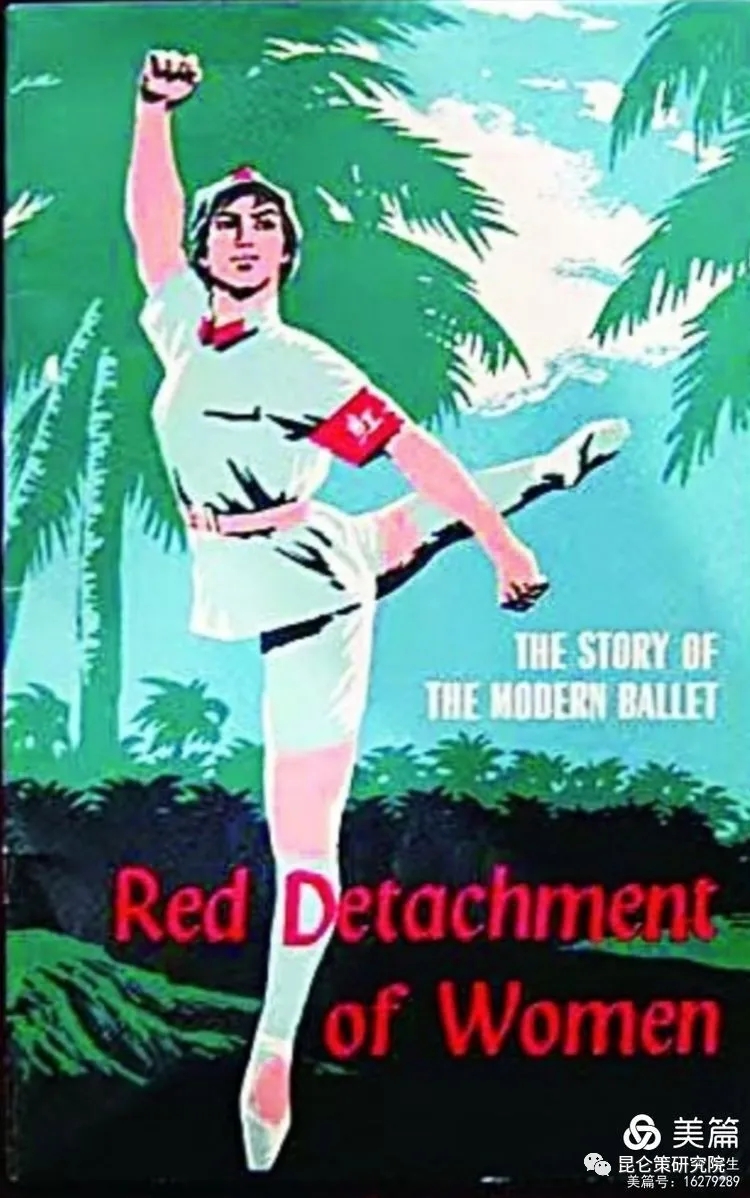

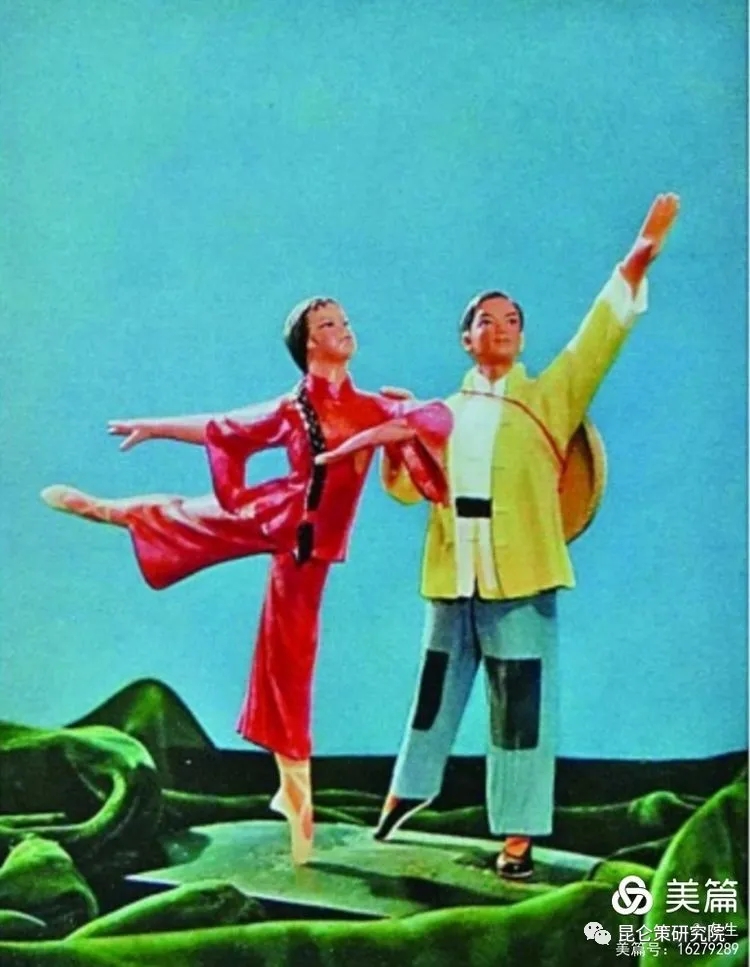

紅色娘子軍的戰(zhàn)斗生活最終被搬到了芭蕾舞臺上,中國那一代芭蕾舞藝術家們,用本為西方藝術世界獨有的芭蕾舞藝術演繹了中國偉大的革命歷程暢想。1964年9月26日,芭蕾舞劇《紅色娘子軍》在北京天橋劇場正式公演。周恩來總理觀看演出后走上臺,高興地說:“我的思想比你們保守了,我原來想,芭蕾舞要馬上表現(xiàn)中國的現(xiàn)代生活恐怕有困難,需要過渡一下,先演外國革命題材的劇目,沒想到你們演出得這樣成功。”10月8日,在人民大會堂小禮堂,毛澤東、劉少奇、朱德等中央領導觀看了演出,毛主席上臺與演員合影,肯定該劇:“方向是對頭的,革命是成功的,藝術上也是好的。”有文章曾評價《紅色娘子軍》為世界芭蕾舞臺帶來的革命:在芭蕾舞臺上,第一次由英姿颯爽的戰(zhàn)士成為主角;芭蕾舞演員第一次在舞蹈中舉起鋼刀鋼槍,顯示出鮮明的時代氣息;而綿延的椰林、盛開著木棉花的英雄樹,充滿南國風情的黎族少女舞和斗笠舞,也具有鮮明的中國民族特色。一部以中國的革命斗爭故事形成的芭蕾舞,中國芭蕾舞劇紅色娘子軍。風靡了全中國,影響了全世界。隨后該芭蕾舞劇,又被拍成電影在全國公映。舞劇之外,《紅色娘子軍》還以戲曲等其他藝術形式被搬上了舞臺,其中,僅京劇就至少有兩個版本。1964年,在全國京劇現(xiàn)代戲觀摩演出大會上,中國京劇院四團首演由田漢改編的京劇版《紅色娘子軍》;1972年,由杜近芳、馮志孝等人主演的京劇樣板戲版電影《紅色娘子軍》公映。問世半個多世紀以來,芭蕾舞劇《紅色娘子軍》久演不衰,成為中國芭蕾舞史上的傳奇。1993年底,重排的《紅色娘子軍》在上海進行首場演出,反響熱烈。據(jù)當時的新聞報道,“在優(yōu)美的旋律中,這出按1964年版本復排的芭蕾舞劇,使在場的幾代人回首他們往昔的激情,也給昨晚觀眾席中為數(shù)不少的少年兒童帶來一份新奇。……大幕合上,全場起立,久久不散,樓上樓下,形成一幅熱烈而壯觀的劇場景象。”近60年來,芭蕾舞《紅色娘子軍》演遍大江南北,北京、廣州、佛山、中山、珠海、深圳、海口、上海、杭州、南京、長沙、武漢、鄭州、重慶、成都、廈門、泉州、福州都留下了她的印記。2014年,中央電視臺和北京電視臺的“春晚”選用了《紅色娘子軍》的片段演出,更加喚起了觀眾的熱情與記憶。

《紅色娘子軍》也走出中國,“舞”到了世界。2003年10月6日,中央芭蕾舞團受邀參加法國的中國文化年演出。享譽世界的“里昂舞蹈之家”主動指定芭蕾舞《紅色娘子軍》作為演出劇目,上演19場,場場觀眾爆滿,連過道都擠滿了人。還有很多觀眾是專門從巴黎趕過來看的。時任中央芭蕾舞團團長趙汝蘅女士曾說:“每個國外大團都有自己的看家戲,《紅色娘子軍》就是中芭的看家戲,這部戲記錄著中國芭蕾舞的歷史,也代表著中國芭蕾舞劇的最高藝術水平。”

一種勇往直前的精神

藝術無國界,藝術恒久遠。一個紅色的故事,演繹傳承半個多世紀,經(jīng)久不衰,得益于革命的現(xiàn)實主義經(jīng)革命的浪漫主義的藝術升華。紅色經(jīng)典作品好似有著推動乾坤的神力,并把刻畫出的英雄形象永遠留給觀眾。“紅色娘子軍”的故事,來源于現(xiàn)實,又在藝術作品中得到升華,最終,激勵萬千人民,勇往直前、敢為人先,艱苦奮斗、不怕犧牲、信念堅定、矢志不渝、忠誠為民、無私奉獻。這就是紅色基因傳承的魅力與力量。作為“女性能頂半邊天”的最形象的詮釋,“紅色娘子軍”幾個字一度成為鏗鏘有力地表達巾幗英雄豪情的最佳代名詞。在全國的田間地頭,曾經(jīng)有過上萬個紅色娘子軍打井隊、紅色娘子軍機耕隊、紅色娘子軍收割隊,紅色娘子軍的革命精神,教育鼓舞著全國億萬農(nóng)民。紅色娘子軍號、紅色娘子軍班組、紅色娘子軍突擊隊,也曾出現(xiàn)在許多新建的鐵路和港口,出現(xiàn)在首都鋼鐵公司,出現(xiàn)在開灤煤礦,出現(xiàn)在劉家峽水庫工地,紅色娘子軍的旗幟插遍全國的礦區(qū)、工區(qū)、水庫大壩。在人民解放軍通訊兵的機房里,部隊院校的課堂上,凡是有女兵所在的戰(zhàn)斗崗位,年輕的女戰(zhàn)士都以紅色娘子軍為榜樣。無論是在高寒山區(qū)的雪地里,還是陽光強烈照射的南方部隊的訓練場上,女戰(zhàn)士軍事訓練的一個最響亮的口號就是“我們是紅色娘子軍!”《紅色娘子軍》重溫革命者的初心,引導民眾抬起頭,挺起胸,主宰自己的命運,以無與倫比的美喚醒了觀眾的感性、理性和靈性,并把凝聚著思考、感性和智慧源泉的藝術形式展示給觀眾,使他們在觀看演出的同時,置身于對藝術的享受之中。

新世紀里,伴隨著“紅色經(jīng)典”改編熱潮,由袁軍導演,殷桃、王偉、劉佩琦等主演的電視劇《紅色娘子軍》大膽啟用年輕演員,強調(diào)年輕人的朝氣和青春之美,又重新點燃了年輕觀眾的熱情。

【晚年仍然英姿颯爽的紅色娘子軍(右起:歐花、盧業(yè)香、王運梅、王先梅)。圖源:海南日報 記者張杰 翻拍】

2014年4月,100歲的紅色娘子軍老戰(zhàn)士盧業(yè)香在海南省瓊海市中原鎮(zhèn)家中去世,媒體紛紛以“最后一位紅色娘子軍老戰(zhàn)士去世”的標題,進行報道。這又一次使人們將目光投注到那個英雄的群體之中。其家鄉(xiāng)的報紙,在報道中稱,“昔日的‘瓊花’們漸行漸遠,但‘瓊花’的精神依然在這片紅色土地上光芒閃耀。”“革命時期,她們撐起了瓊崖革命斗爭的半邊天,用自己的雙手與鮮血換來自由解放。她們激勵人們樂觀向上、奮起反抗、艱苦奮斗。”“在新的時代背景下,盡管我們在物質(zhì)生活上已富足,但是紅色娘子軍精神同樣能夠激勵我們?nèi)^斗,增強為社會進步服務的信念。

【說明】本文圖片,除編輯選用網(wǎng)絡資料外,部分劇照是過去我在寫作芭蕾舞紅色娘子軍文章時由中央芭蕾舞團提供的;有些是在觀看中央芭蕾舞團演出紅色娘子軍時我照的;還有國外宣傳中國中央芭蕾舞團紅色娘子軍的海報和和芭蕾舞紅色娘子軍的漫畫資料圖片,是由我的老戰(zhàn)友中國紅色收藏家協(xié)會張維書副會長夫婦倆從他們的藏品里提供的。

藉以本文的發(fā)表,謹對中央芭蕾舞團和中國紅色收藏家協(xié)會張維書副會長夫婦表示誠挈的謝意!

(作者系解放軍出版社原社長;來源:昆侖策網(wǎng)【作者授權】,修訂發(fā)布)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰(zhàn)略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現(xiàn)中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

尚鳴:必須正視我國從非常態(tài)復蘇走向常態(tài)增長的四大制約因素

尚鳴:必須正視我國從非常態(tài)復蘇走向常態(tài)增長的四大制約因素 王毅:中美關系須撥亂反正,重回正軌(全文)

王毅:中美關系須撥亂反正,重回正軌(全文)