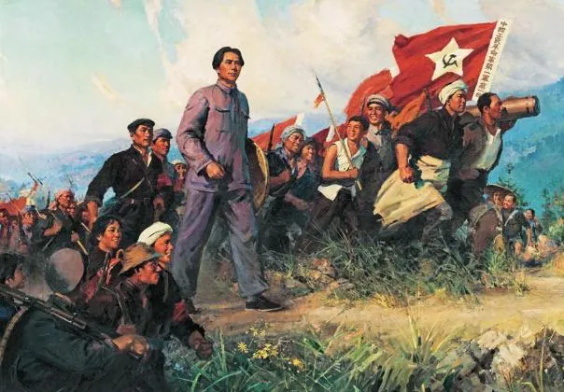

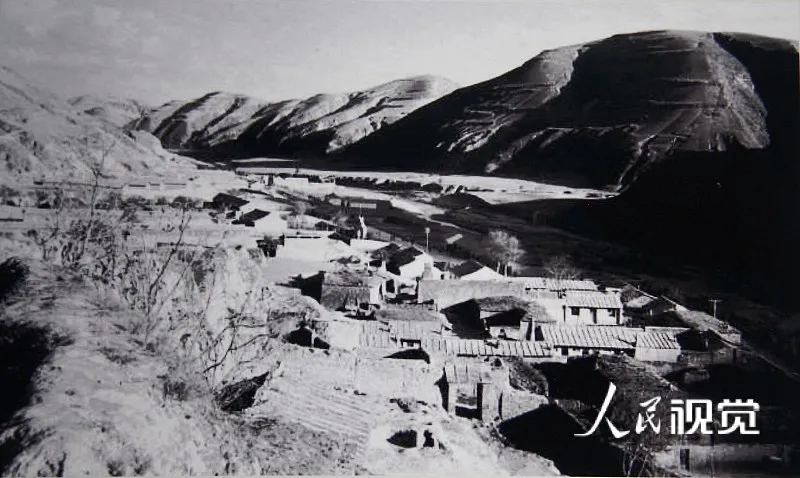

在黃土高原的梁梁峁峁上,自古以來(lái),就有利用高原地形鑿洞而居的傳統(tǒng)。一排排、一列列的窯洞依山而建,點(diǎn)綴在陜北的溝、梁、塬、峁之間。當(dāng)?shù)厝嗽?jīng)世世代代住在這些窯洞里,賡續(xù)血脈,延續(xù)鄉(xiāng)愁,形成獨(dú)特的陜北民居文化。1935年,黨中央長(zhǎng)征到達(dá)陜北后,星羅棋布的陜北窯洞就成為走遍了大半個(gè)中國(guó)的中國(guó)共產(chǎn)黨人新的家。毛澤東等老一輩無(wú)產(chǎn)階級(jí)革命家在這樣的窯洞里戰(zhàn)斗生活了十多個(gè)春秋。自此,延安的窯洞成為革命的窯洞、思想的窯洞和精神的窯洞。

【1935年10月,中央紅軍到達(dá)抗日前進(jìn)陣地——陜甘革命根據(jù)地吳起鎮(zhèn)(視覺(jué)中國(guó))】

黨中央進(jìn)駐延安后,中國(guó)革命掀開(kāi)新的一頁(yè),亟需新的理論指導(dǎo)。在土窯洞昏暗的油燈下,毛澤東思考著中國(guó)革命的基本問(wèn)題。他常常徹夜不眠,奮筆疾書,撰寫了大量馬列主義與中國(guó)革命實(shí)際相結(jié)合的經(jīng)典著作:從《實(shí)踐論》《矛盾論》到《論持久戰(zhàn)》;從《〈共產(chǎn)黨人〉發(fā)刊詞》到《改造我們的學(xué)習(xí)》;從《新民主主義論》到《論聯(lián)合政府》;從《紀(jì)念白求恩》《為人民服務(wù)》到《愚公移山》……在黃土高原的窯洞里,毛澤東寫出了眾多馬列著作,極大地推進(jìn)了馬克思主義中國(guó)化。據(jù)統(tǒng)計(jì),1991年版《毛澤東選集》共收入文章159篇,其中延安時(shí)期完成的有112篇,占比超過(guò)了70%;《毛澤東軍事文集》共收入文章1628篇,延安時(shí)期完成的就有938篇。這些在延安土窯洞中誕生的馬克思主義中國(guó)化的經(jīng)典著作,標(biāo)志著馬克思主義與中國(guó)革命實(shí)際相結(jié)合的第一次歷史性飛躍——毛澤東思想的成熟,給全黨注入了無(wú)窮力量,照亮了中國(guó)革命前進(jìn)的方向。1940年底,毛澤東對(duì)從前線回來(lái)到中央黨校學(xué)習(xí)的同志們說(shuō):“不習(xí)慣蹲窯洞,這是要不得的,延安的窯洞是最革命的,延安的窯洞有馬列主義,延安的窯洞能指揮全國(guó)的抗日斗爭(zhēng)……全國(guó)人民的希望都寄托在我們身上,寄托在延安的土窯洞里。”

【1936年,紅軍大學(xué)學(xué)員在唱歌(視覺(jué)中國(guó))】

放眼未來(lái),放眼發(fā)展,黨中央在延安這座山城里辦了30多所院校。當(dāng)年的延安是名副其實(shí)的“大學(xué)城”。這些學(xué)校大都分布在延河兩邊的窯洞里,被稱為“窯洞大學(xué)”。愛(ài)國(guó)知識(shí)青年不斷從四面八方涌向延安。在延安的窯洞里,他們學(xué)政治、學(xué)軍事、學(xué)科學(xué)技術(shù)、學(xué)藝術(shù),迅速成長(zhǎng)為方方面面的人才。中國(guó)人民抗日軍政大學(xué)創(chuàng)辦之初,沒(méi)有校舍,大家就自己動(dòng)手挖窯洞;沒(méi)有紙張,就把樹(shù)皮剝下來(lái)晾干訂成小本子;沒(méi)有墨水,就用鍋底灰摻水蘸著寫;沒(méi)有桌凳,就用磚塊石頭壘。正如美國(guó)記者埃德加·斯諾在《西行漫記》中所描述的:“以窯洞為教室,石頭磚塊為桌椅,石灰泥土糊的墻作黑板,校舍完全不怕轟炸的這種‘高等學(xué)府’,全世界恐怕也只有這么一家。”

【1936年,美國(guó)記者埃德加·斯諾(右一)在陜北采訪途中(視覺(jué)中國(guó))】

隨著形勢(shì)發(fā)展,大量愛(ài)國(guó)青年匯聚而來(lái),校舍成為亟待解決的一個(gè)問(wèn)題。據(jù)一位女學(xué)員回憶:“在窯洞最緊張時(shí),十幾個(gè)女生擠在一個(gè)炕上,晚上大家一排排地睡下,早上起來(lái)時(shí)必須要喊一二三,一齊起來(lái),否則誰(shuí)也甭想翻身。”為了解決住宿問(wèn)題,大家一起開(kāi)山鑿洞。當(dāng)時(shí),從校領(lǐng)導(dǎo)到全體教職工、學(xué)員齊動(dòng)員,扛著镢頭、鐵鍬,浩浩蕩蕩地開(kāi)上山去挖窯洞。大家爭(zhēng)先恐后、干勁十足,有的同志抱病出工,負(fù)傷不下火線,有的同志開(kāi)窯洞時(shí)不慎滾下山坡,爬上山又接著干。尤其是領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭苦干,使知識(shí)青年深受感動(dòng)。他們中間有的過(guò)去是小姐、少爺,從未握過(guò)鎬把,肩不能挑、手不能提,但他們自我改造的決心很大,兩手血泡,腰酸背痛,還是咬牙堅(jiān)持干下去。毛澤東看到火熱的勞動(dòng)場(chǎng)面,激動(dòng)地說(shuō):“你們不要小看挖窯洞,這是挖開(kāi)知識(shí)分子與工農(nóng)隔開(kāi)的一堵墻啊!”這些經(jīng)過(guò)革命熔爐鍛造的知識(shí)青年,畢業(yè)后分赴祖國(guó)的各條戰(zhàn)線,為中國(guó)革命和建設(shè)事業(yè)作出了重要貢獻(xiàn)。延安窯洞里積累的干部培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn),也為新中國(guó)的教育事業(yè)奠定了基礎(chǔ),延安的窯洞不愧為“新中國(guó)干部教育的搖籃”。【2017年10月18日,陜西延安,棗園任弼時(shí)舊居(視覺(jué)中國(guó))】

寶塔山是中國(guó)革命的象征。當(dāng)年,無(wú)數(shù)有志青年追尋著信仰之光,以寶塔山為指引來(lái)到延安。與寶塔山隔河相望的還有一座清涼山。清涼山在延安時(shí)期是新華通訊社、解放日?qǐng)?bào)社、新華廣播電臺(tái)和中央印刷廠等新聞出版單位的所在地。當(dāng)年,我們黨的聲音就是從清涼山發(fā)出去的。陳毅有詩(shī)曾云:“百年積弱嘆華夏,八載干戈仗延安。試問(wèn)九州誰(shuí)做主?萬(wàn)眾矚目清涼山。”因?yàn)閺那鍥錾缴系母G洞傳出黨的聲音、黨的主張,讓萬(wàn)眾關(guān)切矚目,清涼山也被譽(yù)為“新聞山”。當(dāng)時(shí)的延安,在敵人的重重封鎖下,紙張、印刷機(jī)和電臺(tái)等都嚴(yán)重缺乏。黨派人去上海、西安等地,冒著生命危險(xiǎn)千方百計(jì)購(gòu)買設(shè)備。為了沖破敵人的封鎖線,他們把設(shè)備拆整為零,分裝在幾口棺材里,以送葬的名義,歷盡千辛萬(wàn)苦終于運(yùn)到延安。當(dāng)時(shí)的延安,沒(méi)有電,就由四五個(gè)小伙子輪流搖人力發(fā)電機(jī),以保障24小時(shí)不停歇地印刷;沒(méi)有紙張,就發(fā)明用馬蘭草造紙的辦法。1940年春,周恩來(lái)從蘇聯(lián)帶回一部功率為10千瓦的廣播發(fā)射機(jī),工作人員改裝舊汽車的引擎來(lái)發(fā)電,在一間十幾平方米的土窯洞里,辦起了播音室。沒(méi)有隔音設(shè)備,就把羊毛毯子掛在門上、墻上以減少雜音。1940年12月30日,以“XNCR”為呼號(hào)的延安新華廣播從窯洞中發(fā)出,紅色的聲音響徹在中國(guó)大地上。就這樣,黨的新聞事業(yè)從延安的窯洞里一路走來(lái),不斷發(fā)展壯大,成為時(shí)代的最強(qiáng)音。

【1940年周恩來(lái)從蘇聯(lián)帶回的廣播發(fā)射機(jī)(圖源:“中央廣電總臺(tái)中國(guó)之聲”)】

1940年,為了支援祖國(guó)人民打敗日本侵略者,愛(ài)國(guó)華僑陳嘉庚回國(guó)慰勞前方抗日將士。他先到的重慶,蔣介石大擺宴席招待陳嘉庚,僅一頓飯就花了八百大洋。陳嘉庚的心情卻很沉重:國(guó)難當(dāng)頭,竟如此奢侈。國(guó)民黨要員身居高位,假公濟(jì)私,貪污舞弊之風(fēng)盛行。中國(guó)的希望到底在哪里?帶著這樣的疑問(wèn),陳嘉庚不顧蔣介石的極力反對(duì),風(fēng)塵仆仆地來(lái)到了延安。在延安的窯洞前,毛澤東請(qǐng)陳嘉庚吃飯,一張坑坑洼洼的小石桌上,鋪了幾張舊報(bào)紙當(dāng)桌布。飯菜上桌,只有土豆、白菜、辣椒,還有一盆清燉雞肉。毛主席指著飯菜笑著對(duì)陳嘉庚說(shuō):“這幾個(gè)菜都是我親手種下的。雞不是我備下的,我可沒(méi)錢買雞,這是鄰居大娘聽(tīng)說(shuō)來(lái)了你這個(gè)貴客,特意把她養(yǎng)的老母雞殺了送來(lái),今天,我可是沾你的光了。”

【1940年5月31日,著名南洋華僑領(lǐng)袖陳嘉庚率南洋華僑回國(guó)慰勞視察團(tuán)到延安進(jìn)行了訪問(wèn)。 圖為陳嘉庚(前排左二)、侯西反(前排左三)等抵達(dá)延安(視覺(jué)中國(guó))】

陳嘉庚感慨萬(wàn)千。他在延安實(shí)地考察期間,親眼見(jiàn)到延安社會(huì)風(fēng)氣良好,沒(méi)有盜賊乞丐,沒(méi)有苛捐雜稅。共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)干部清正廉潔、朝氣蓬勃,同國(guó)民黨的達(dá)官顯貴形成鮮明對(duì)比。他意味深長(zhǎng)地對(duì)毛澤東說(shuō):“得天下者,共產(chǎn)黨也!”延安的窯洞,讓陳嘉庚看到了中國(guó)共產(chǎn)黨的“延安作風(fēng)”,深深觸動(dòng)了他的心。他說(shuō):“過(guò)去我對(duì)國(guó)事憂慮悲觀。到延安后,所見(jiàn)所聞,不論政治與軍事,大出我的意外。這里別有天地,如撥云霧而見(jiàn)青天。”他得出了這樣的結(jié)論:“中國(guó)的希望在延安!”

延安的窯洞,探索跳出歷史周期率之路

1945年7月1日,在抗戰(zhàn)勝利的前夜,黃炎培等六位國(guó)民政府參政員來(lái)到延安訪問(wèn)。4日,毛澤東和黃炎培在窯洞里暢談了一個(gè)下午。黃炎培說(shuō):“我生六十多年,耳聞的不說(shuō),所親眼看到的,真所謂‘其興也勃焉,其亡也忽焉’,一人,一家,一團(tuán)體,一地方,乃至一國(guó),不少單位都沒(méi)有能跳出這周期率的支配力……一部歷史,‘政怠宦成’的也有,‘人亡政息’的也有,‘求榮取辱’的也有。總之沒(méi)有能跳出這周期率。”毛澤東略做思考,答道:“我們已經(jīng)找到新路,我們能跳出這周期率。這條新路,就是民主。只有讓人民來(lái)監(jiān)督政府,政府才不敢松懈。只有人人起來(lái)負(fù)責(zé),才不會(huì)人亡政息。”聽(tīng)了毛澤東的回答,黃炎培十分高興地說(shuō):“這話是對(duì)的,……用民主來(lái)打破這個(gè)周期率,怕是有效的。”

【1949年,新政協(xié)籌備會(huì)常委合影。左起第一排:譚平山、章伯鈞、朱德、毛澤東、沈鈞儒、李濟(jì)深、陳嘉庚、沈雁冰;第二排:黃炎培、馬寅初、陳叔通、郭沫若、蔡廷鍇、烏蘭夫;第三排:周恩來(lái)、林伯渠、蔡暢、張奚若、馬敘倫、李立三(視覺(jué)中國(guó))】

從延安回來(lái)后,黃炎培在《延安歸來(lái)》一書中寫道:“延安五日中間所看到的,當(dāng)然是距離我理想相當(dāng)近的”“我認(rèn)為中共朋友最可貴的精神,倒是不斷地要好,不斷地追求進(jìn)步。這種精神充分發(fā)揮出來(lái),前途希望是無(wú)限的。”百年大黨風(fēng)華正茂。延安的窯洞歷經(jīng)歲月變遷,依然佇立在這里,不斷地向人們講述著中國(guó)共產(chǎn)黨的延安故事……中國(guó)共產(chǎn)黨為什么能?馬克思主義為什么行?中國(guó)特色社會(huì)主義為什么好?很多答案就蘊(yùn)含在延安的窯洞里。

(來(lái)源:昆侖策網(wǎng),轉(zhuǎn)編自《解放軍報(bào)》2021年7月18日,原標(biāo)題“回望延安的窯洞”)

【昆侖策研究院】作為綜合性戰(zhàn)略研究和咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),遵循國(guó)家憲法和法律,秉持對(duì)國(guó)家、對(duì)社會(huì)、對(duì)客戶負(fù)責(zé),講真話、講實(shí)話的信條,追崇研究?jī)r(jià)值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實(shí)情、獻(xiàn)明策,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的“中國(guó)夢(mèng)”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請(qǐng)看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn),僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營(yíng)利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽(yù)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本站聯(lián)系,我們將及時(shí)做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

定向爆破成功 華東堡壘終被攻陷

定向爆破成功 華東堡壘終被攻陷 定向爆破成功 華東堡壘終被攻陷

定向爆破成功 華東堡壘終被攻陷 821人注射疫苗后感染新冠,被中醫(yī)藥全部治愈,為何不廣為宣傳安定人心?

821人注射疫苗后感染新冠,被中醫(yī)藥全部治愈,為何不廣為宣傳安定人心? 朱亞夫:謹(jǐn)防 “互聯(lián)網(wǎng)-”

朱亞夫:謹(jǐn)防 “互聯(lián)網(wǎng)-” 朱亞夫:謹(jǐn)防 “互聯(lián)網(wǎng)-”

朱亞夫:謹(jǐn)防 “互聯(lián)網(wǎng)-” 王毅:中美關(guān)系須撥亂反正,重回正軌(全文)

王毅:中美關(guān)系須撥亂反正,重回正軌(全文)