從舊式軍隊到新型人民軍隊,中國共產黨用了三大步:南昌起義和秋收起義、三灣改編、古田會議。這三大步的完成,不過短短兩年多的時間。中國共產黨靠的是什么?靠的絕不是守成心態,恰恰相反,是一次又一次的創新。

習近平在紀念中國人民解放軍建軍90周年的講話中強調,黨對軍隊絕對領導的根本原則和制度,發端于南昌起義,奠基于三灣改編,定型于古田會議,是人民軍隊完全區別于一切舊軍隊的政治特質和根本優勢。經過南昌起義、秋收起義,打出了中國共產黨的旗號,組織上建軍;經過三灣改編,提出了“黨指揮槍”,創造性地“把支部建到連上”;經過古田會議,確立了中國共產黨領導下人民軍隊建設的根本原則,思想上建軍。這三大步的完成,不過短短兩年多的時間。中國共產黨靠的是什么?靠的絕不是守成心態,恰恰相反,是一次又一次的創新。

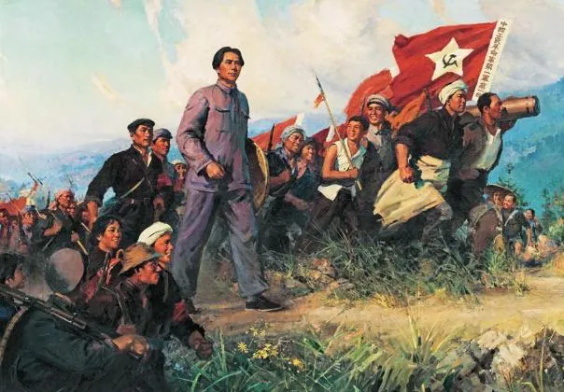

1927年9月,湘贛邊秋收起義失敗后,毛澤東決定帶領部隊向井岡山轉移。一路走一路打,部隊剩余人數越打越少,到江西省永新縣三灣村時,部隊由起義之初的5000余人下降到1000多人。剩下的千余人也是問題層出不窮,傷員增加,有的官兵軍閥習氣和雇傭思想嚴重,有的士兵悲觀動搖,缺乏斗志甚至擅自離隊。出現這些問題不難理解,畢竟這支部隊本身就是由武漢國民政府警衛團和平江農軍、瀏陽農軍、安源工人武裝組成,部隊的成分極為復雜。舊軍隊最讓人頭疼的是官兵之間待遇極不平等。出身于各種軍校的軍官,連級以上的配有勤務兵,打水、提鞋、洗衣這些全由勤務兵包了,吃的是小灶。黃埔軍校出身的軍官更威風:腳穿皮鞋,頭戴皮帽,腰系皮帶、挎皮包,再插上一根皮鞭,被稱作“五皮軍官”。至于打罵士兵,更是常事,因為在他們看來“鳥是養出來的,兵是打出來的”。當時問題嚴重到什么程度?舉個例子,在三灣改編當晚,就走了一些動搖分子。改編后新任的團長程浩居然密謀把部隊拉出去,向地方軍閥方鼎英投降。幸虧黨的組織深入了連隊,他們才沒有得逞。“如果再無力挽狂瀾之舉,便有萬劫不復之災” ,對于軍隊問題,毛澤東心急如焚。經過一路的調研討論,毛澤東出手了:打碎舊軍隊的基礎,創造性地確立了“黨指揮槍” “支部建在連上” “官兵平等”等一整套嶄新的治軍方略。改編之后的中國工農革命軍第一軍第一師第一團精神面貌煥然一新,隨后開赴井岡山。

在井岡山上的日子,紅軍迅速發展。朱毛勝利會師,會師后兩軍合編為中國工農紅軍第四軍。一段時間后,新的問題產生了:黨和軍隊處在農村分散的游擊環境里,而如何把一支長期處在農村游擊戰爭環境下以農民為主要成分的政黨和軍隊建設成為無產階級的政黨和人民軍隊,這樣一個新課題擺在了中國共產黨人面前。“風云突變,軍閥重開戰,灑向人間都是怨,一枕黃粱再現。紅旗躍過汀江,直下龍巖上杭。收拾金甌一片,分田分地真忙。”

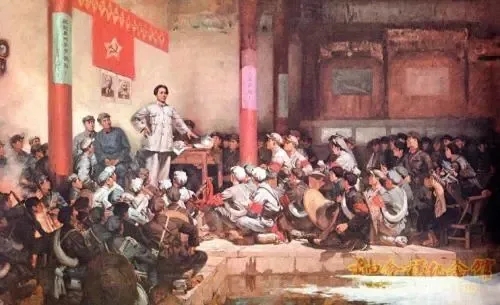

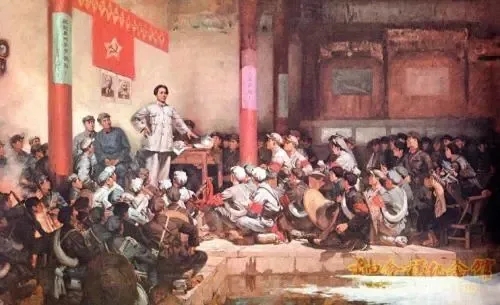

于是,就有了1929年12月28日的中國工農紅軍第四軍第九次黨的代表大會,即古田會議。會議決議內容十分豐富,中心就是要用無產階級思想建設無產階級的政黨和人民軍隊,概括地說就是“思想建黨,政治建軍”。《古田會議決議》發揮了答疑解惑、明辨真理的作用。它初步回答了在黨員以農民為主要成分的情況下,如何從加強黨的思想建設著手,保持黨的無產階級先鋒隊性質的問題;解決了怎樣將紅軍建設成為新型人民軍隊的根本問題。它還提出“黨指揮槍”,黨必須對軍隊實行絕對領導,政治工作是紅軍的生命線等。古田會議的勝利召開,標志著我黨對一支農軍武裝的改造完成。

在抗日戰爭時期,游擊戰何以與根據地、正規軍構成中共打持久戰中互為作用的“三駕馬車”?這同樣是中國共產黨不拘定式、大力創新的結果。游擊戰一開始只是紅軍的一種戰術。在井岡山時期,表現為“打圈子”戰術。后來演化為“十六字訣”,即“敵進我退,敵駐我擾,敵疲我打,敵退我追”。洛川會議將持久戰確定為戰略總方針,在這之后的1938年5月,毛澤東撰寫并發表《論持久戰》,明確提出“八路軍的方針是‘基本的是游擊戰,但不放松有利條件下的運動戰’”。這標志著抗戰初期紅軍軍事戰略轉變的完成。游擊戰獲得非同一般的地位,絕不是像有些黑八路軍的人說的那些“游而不擊”。這方面,日本軍方可以“做證”。侵華日軍總司令岡村寧次曾回憶:“說到作戰,大體上各軍、方面軍直轄兵團對當地共軍都在日夜進行討伐戰......共軍的確長于諜報(在其本國以內),而且足智多謀,故經常出現我小部隊被全殲的慘狀。”《岡村寧次回憶錄》里記錄過一場八路軍游擊戰的全過程:

“我軍步兵分隊在最邊緣地方布防時,駐守一般是在村莊或要沖等地修筑堡壘,外面圍繞一條深水溝,溝上設置吊橋以便出入,平時將吊橋收起,士兵生活在水溝圍繞的范圍內,并派有崗哨警戒。村莊里的農民大多是純樸善良的人,天長日久自然也就和村民有些來往。有一天一座碉堡上發現由村子那邊過來一隊送葬行列。如此大殯實在少見,當行列走近碉堡旁時,分隊長等人完全不假思索放下吊橋,武裝不整地走出碉堡,剛剛來到行列近旁,突然送殯人群大亂,許多手槍一起齊射,分隊長等應聲倒斃,隨后行列沖入碉堡,殘兵均被消滅。”

日軍這樣的遭遇應該還有很多,因為游擊戰沒有定式。就像毛澤東說的:“打仗沒有什么神秘,打得贏就打,打不贏就走,你打你的,我打我的。什么戰略戰術,說來說去,無非就是這四句話。”在抗日根據地開展的群眾性游擊戰斗中,形式也在不斷創新。比如,山東地區民兵開展的“麻雀戰”,沿日軍行軍路線開展的“車輪戰”,同日軍轉圈子的“推磨戰”,以及一處打響、四處馳援的“蜂窩戰”,都屬于游擊戰。此外,地雷戰、地道戰等也在游擊戰中得到了普通的運用。晉察翼抗日根據地北岳區民兵在1943年反“掃蕩”中,爆破英雄李勇率領的爆破組以冷槍射擊和地雷陣相結合的戰法,斃傷日軍130多人;以地雷戰與“麻雀戰”相結合的戰法,共斃傷日軍300多人、炸毀汽車5輛。

如果你以為解放戰爭時期我們還是只有“小米加步槍”,那你就落后了!解放軍的創新速度絕對超出你的想象。當時由于裝備不足,解放軍自己研制了一種武器。沒想到,這種武器竟然打得國民黨“王牌”兵團膽戰心驚,以至于在國民黨軍隊中流傳這樣的說法:解放軍使用了秘密武器,它就是可怕的特大威力炮!國民黨軍隊中所傳言的特大威力炮,其實就是“飛雷”。制作方法很簡單:在空汽油桶內填充發射炸藥后,把捆扎成圓盤形的炸藥包放進去,然后點燃發射,它能把20公斤的炸藥包拋射到150—200米以外。油桶多粗,口徑就有多大。在落點半徑5米之內,一切碉堡、地堡、工事都會炸飛。“飛雷”在使用中不斷得到改良。用拋射筒改裝土造的火焰噴射器、用拋射筒拋射幾十公斤重的石頭、飛送集束手榴彈等,“飛雷”的使用被形象地稱作“天女散花”。這種武器也是對付當時國民黨軍坦克最有效的武器之一。在淮海戰役圍殲黃維兵團的戰斗中,黃維苦心經營的“硬核桃”野戰防御工事,就被這些重型“飛雷”炸成一片廢墟,其兵力防御也被“天女散花”一擊即潰。

(來源:“領導文萃”微信公眾號,原文摘自《從13人到9000多萬人:史上最牛創業團隊》;圖片來自網絡,侵刪)

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。