多年后,在“是誰奪取了瀘定橋”的問題上,又有一些“猛料”爆出且引出了諸多是非。

一個“猛料”源于1979年8月由上海人民出版社出版的《長征日記》——這也是出版最早的長征日記。這本日記的作者稱,他率紅三團偵察排在紅四團突擊隊奪橋的同時趕到了瀘定橋,在敵人即將炸橋的一瞬間掐斷了敵人的炸藥包,紅四團突擊隊始得順利過橋。[1]按一般人通常的認知來看,這種說法比“冒著槍林彈雨攀鐵索奪橋”顯得更為合乎情理,于是也就因此而產生了非常廣泛的影響。之后,也有史籍和文章不斷地引用這本日記中的內容——包括筆者本人,以及許多當事人的子女撰寫父輩傳記時也將其當作信史引用甚至還作了更為夸張的發揮。然而隨著越來越多的文獻史料的公布,再加上十余年來在大渡河兩岸沿線實地踏勘的補充,筆者最后還是不得不非常不情愿地面對這樣一個結論:這本日記并不是當年的歷史記錄,而是多年后根據有限的史料補寫甚至編撰的“革命故事”,完全不具備歷史文獻資料的分量。

而且,這樣的“猛料”即便是當作“革命故事”來傳播,那也是有百害而無一利。

首先,這本日記的日程與有足夠依據并能互洽互證的歷史事件發生的日期,難以契合,離散性大得驚人;其次,這本日記的地名非常混亂且相互混淆,甚至還夾雜著諸多解放后更改、遷徙、合并過的地名,里程上的錯訛更是比比皆是;其三,每日日記的篇幅很長,而且有非常多的文學性描繪語句,不太像是天天長途行軍者的記錄。后來出版的諸如《賴傳珠日記》、《伍云甫日記》、《童小鵬日記》等雖然每日記錄篇幅很小,有些甚至就是今天打哪兒出發到哪兒宿營一句話,但反而更能接近作者所處的真實環境,給出的恰恰是最有效的信息。當然,也有如《陳伯鈞日記》這樣的有篇幅較長的日程記錄,但這與作者的文化素養和所擔任的職責(作者在長征中長期擔任參謀長職務),以及養成的良好習慣有關。更何況,這些較長篇幅的記錄也多是有事件、人物的有效信息,而且與有關原始檔案文獻能夠互洽。

上海人民出版社出版的這本《長征日記》作者自陳:大渡河之役時他擔任紅三團總支書記。但近年在香港出版的《吳法憲回憶錄》卻提出了反證:時任紅三團總支書記的是吳法憲。[2]這本《長征日記》出版之時吳法憲正在接受審查準備接受審判,當然也難以對日記作者的說辭提出質疑。但這兩人各執一辭究竟孰真孰偽,那不是還需要更多的旁證佐證來進行進一步的辨析么?

至于大渡河之役紅三團戰斗活動的陳述,吳、肖兩人也是各執一詞。吳的回憶稱:

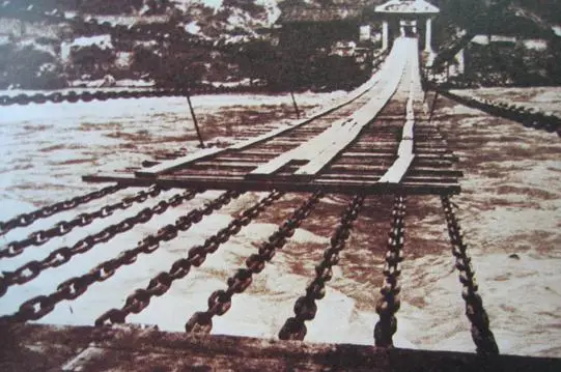

五月二十九日,先頭部隊二師四團在團長黃開湘、政委劉亞樓(筆者注:應為楊成武)的帶領下,經過三天的急行軍,來到瀘定橋邊,冒著對岸敵人點燃橋板的熊熊大火,在濃煙烈火中發起強攻,終于占領了瀘定橋。與此同時,我們一師部隊也在大渡河右岸,即敵人的背后發起攻擊,消滅了守敵,有力地配合了對岸二師奪取瀘定橋。[3]

吳法憲這段回憶中所稱“大渡河右岸,即敵人的背后發起攻擊”,指的就是瓦斯溝—石門坎—海子山—龍八埠等一系列戰斗,這些戰斗的確都是在瀘定橋守軍的“背后”發起的,而且千真萬確,也“有力地配合了對岸二師奪取瀘定橋”!服刑后回家的吳法憲,至少在這個問題上,除了記錯紅四團政治委員的名字外,的的確確是沒有哪個字是說錯了的!

而這本《長征日記》的作者所執之詞那就是一個乃至一串“猛料”!比如,除開道路里程地名上存在的問題外,日記作者還寫出了一段傳奇:紅三團一天之內從安順場趕到瀘定橋,并在紅四團突擊隊奪橋時成功阻止了敵人的炸橋陰謀!而且這個說法在此后還多有變化:最早的版本是《長征日記》的作者指揮紅三團偵察排的戰士掐斷了敵人炸藥包的導火索,作者到達瀘定橋的當天便隨紅三團翻越馬鞍山追擊逃敵,一直追到二郎山那頭的紫石關[4];而后來出版的回憶錄還將故事更加延展:紅三團到達安樂壩時消滅敵軍一營,而后化裝混入瀘定城,奪取了東橋樓,當晚又跟隨紅一師隊伍翻越二郎山……[5]

后來的網絡版文字更傳奇,掐滅敵人炸藥包的干脆就成了《長征日記》作者本人。

其實,與饒杰那個口述一樣,這本《長征日記》這段記載也是很容易證偽的:其一,從安順場到瀘定橋的行程在三百里以上,行軍序列在紅二團之后的紅三團在一天之內無論如何也趕不到瀘定橋——這還不說走在紅三團前面的紅二團在瓦斯溝—石門坎—海子山延續了大半天兒的戰斗。其二,紅二團和紅三團各一部趕到瀘定橋時,“我們四團的哨兵已在那里叫‘口令’”[6]了,所以不可能有掐炸藥包導火索的故事發生。其三,紅三團不可能在到達瀘定橋的當日即追擊敵第三十八團潰兵到達幾百里外的紫石關——下面我們將要談到,中革軍委在5月30日的確有過這樣的部署,但這個部署隨即就被改變而并沒有執行。紅三團是與中央紅軍主力一起,又沿東岸來路往回走了50里,經龍八埠、化林坪,翻越飛越嶺脫離大渡河峽谷的,而翻越馬鞍山(不是二郎山!)向天全前進的,是最后趕到瀘定橋的紅九軍團部隊。

1993年出版的《中國工農紅軍第一方面軍史》對紅一師在東岸的行動曾經有過這樣的陳述:“沿大渡河左岸北上的紅一師和干部團,在劉伯承、聶榮臻率領下,也日夜兼程向北急進。紅三團的五個連和紅二團一個營于29日14時由冷磧一直打到瀘定城,有力地配合了右岸紅四團行動。”[7]這個陳述的依據,是林彪、劉伯承、聶榮臻在瀘定會面后向中央報告戰況的電報[8]。而筆者經過實地踏勘,又將相關地理要素、時間及敵方、我方和當地群眾提供的情況與該電內容進行了對比判讀,認為:林、劉、聶在倉促中發出的這份電報陳述的有關信息是不準確也不可靠的。28日晚,紅二團宿營加郡河口,一師主力(三團、師部及劉、聶)宿營德妥——兩者之前相距20里即兩個小時行程。加郡河口到瀘定如今的公路行程45公里,德妥距瀘定55公里——當年翻山走崎嶇小路,行程更遠。正常情況下——既或是排除途中作戰的時間,紅一師部隊從加郡河口—得妥一線趕到瀘定,需要9至11小時時間。而向瀘定前進過程中翻山越嶺且經過苦戰的紅一師主力,無論如何也不可能在“當日14時”就“打到瀘定城”:當年從冷磧到瀘定的行程在20公里以上(如今的公路行程為19公里),而龍八埠或沈村到瀘定的行程約為25公里左右,紅一師部隊既或是14時從冷磧出發,要“打”到20公里外的瀘定城,也只能是在傍晚以后。而且,當地群眾口碑和史志資料均可證明,紅一師部隊是在當天16時后才進至沈村、龍八埠一線并分兵向瀘定城前進的。

后來,上海版《長征日記》的作者還出版過了一部回憶錄,而在這部名為《十年百戰親歷記》回憶錄中,作者還杜撰出了一個該作者與“紅四團特派員張國華”的對話,對話中還涉及了對紅四方面軍領導人張國燾的非議[9]。筆者之所以判定這段“回憶”純屬杜撰,是因為紅四團、紅六團有關當事人的回憶足以證明:當時的張國華并非“紅四團特派員”,而在紅六團任總支書記[10]。再者,作為紅軍基層政治工作干部的他們,當時是不可能對一位他們此前并不了解的友軍最高領導人作輕率評議的。

另外,這本《長征日記》還有諸多極不可靠的“記錄”,直接誤導了一些地方黨史部門。比如,該日記稱:紅一師是由寶興經隴東翻越夾金山直接進抵懋功的,沒有經過磽磧,[11]此說亦為當地黨史部門及很多史籍采信,甚至載入了雅安、四川等地地方和省級黨史部門編纂的長征史志。筆者根據《李聚奎回憶錄》、《耿飚回憶錄》、《楊得志回憶錄》及此間軍委部署文電等多方查證,此說不能成立!中央紅軍翻越夾金山只有一條路線,即由寶興經磽磧,翻越夾金山王母寨埡口進至達維。紅一師緊隨紅二師之后,都是翻越王母寨埡口,經達維而轉向懋功的。

另一個“猛料”出自覃應機的回憶錄《硝煙歲月》。覃老先生在這部回憶錄中稱,時任紅三軍團第十三團偵察連政治指導員的他和連長韋杰一起,在團長彭雪楓指揮下率領本連十二名勇士奪取了瀘定橋——文中還提供了那十二名勇士中大部分人的姓名,以及彭雪楓的指揮位置“天主教堂”。[12]這段文字也使某些人士大為興奮,并為此添油加醋炮制了出了如“黃(開湘)彭(雪楓)爭功秘聞”這樣的離奇文章來……

其實這個問題仍然是非常容易證偽的:這幾天中革軍委的部署文電都明明白白地標示了紅三軍團每日進止位置。紅三軍團在中央紅軍左縱隊(西岸)行軍序列中屬于“倒數第二”位置:他們前面是軍委縱隊,軍委縱隊前面是紅五軍團,紅五軍團前面是紅一軍團……覃老先生所在的紅十三團與紅一軍團前衛紅四團在行程上形成的時間差,至少也在兩個晝夜以上!奪橋戰斗發生時,紅十三團距離瀘定橋還有二百多里,當然也就完全沒有參加這場戰斗的可能了……

不過,筆者在詳研了中央紅軍在這段日子里經歷過的戰斗后認為,《硝煙歲月》爆出的這個“猛料”應該不屬于“刻意編造”,而的確是因作者本人當時的文化、視野局限所產生的“認知錯位”:瀘定橋戰斗一周后紅三軍團進抵了天全河畔,中革軍委賦予了他們“奪取天全之龍衣、沙壩頭兩鐵索橋,并相機襲占天全的任務”[13],而這兩個地方中的沙壩頭索橋附近(與瀘定橋附近的沙壩村同名)也的確發生過戰斗[14]。當年文化程度不高的覃應機老先生很可能把這次戰斗與瀘定橋戰斗弄混淆了。長征中紅軍跨越雄關險道無數,雖然大渡河上只有這么一座鐵索橋,但他們經過的其他鐵索橋其實還是很多的——特別是在云貴川康地區,只不過不像瀘定橋那么有名罷了!

筆者對紅軍方面這些惹出了諸多是非的“猛料”進行認真辨析,并不是為了顯擺紅四團的功勞而貶低其他部隊的作用,而是恰恰相反!比如,紅一師對瀘定橋之戰的勝利所起的作用那就是絕對不可抹殺的:紅一師在東岸前進途中遭遇的是川軍第四旅袁鏞部的主力,紅一師以堅決頑強的戰斗打垮了敵人的主力!迫使瀘定橋守軍陷入了前后受敵的窘迫處境,大大地震撼和動搖了瀘定橋守敵的守橋信心,迫使他們在戰斗的重要關頭作出了無可奈何的選擇!這極其有力地配合了西岸部隊的奪橋戰斗——這也是紅四團能夠順利奪橋的重要原因之一!瀘定橋戰斗的勝利是中央紅軍左右兩個縱隊夾河而進這兩個進取矢量的合成效果!時任紅二師政治部干事并隨紅四團行動,參加過瀘定橋戰斗的王東保將軍后來也說:“奪取瀘定橋沒有一師也是不行的,兩路夾擊,敵人被迫逃竄[15]”。

還有,李聚奎所率紅一師一部在占領龍八埠后又轉向東進,繼續向化林坪、飛越嶺方向發展進攻,并于30日占領鹽水溪,為中央紅軍爾后打開這條脫離大渡河上游峽谷的通路,又墊上了一個起跳的臺階。隨后趕到的紅一團(31日左右趕到龍八埠)也參加了進攻化林坪、飛越嶺的戰斗,而軍委干部團主力此間一直在東岸節節阻滯跟進的的川康軍部隊,6月2日左右才趕到龍八埠。他們都沒有到過瀘定橋,但他們的功勞苦勞也應該是不可忽視的——大渡河之役并不是以奪取了瀘定橋而畫上句號的!

如果不盡快脫離這條狹窄的險峻河谷,中央紅軍的處境照樣非常危險!

中革軍委首長們前往瀘定橋的途中,就已經在作這樣的考慮了。

注釋

[1]肖鋒:《長征日記》第82~第83頁,上海人民出版社1979年8月第1版。

[2]《歲月艱難——吳法憲回憶錄》第72~第73頁,香港北星出版社2006年9月第1版。

[3]《歲月艱難——吳法憲回憶錄》第72頁,香港北星出版社2006年9月第1版。

[4]肖鋒:《長征日記》第82~第83頁,上海人民出版社1979年8月第1版。

[5]肖鋒:《十年百戰親歷記》第183~第185頁,福建人民出版社1983年5月第1版。

[6]鄧華:《鐵絲溝戰斗》,《親歷長征:來自紅軍長征者的原始記錄》(劉統整理注釋)第363頁,中央文獻出版社2003年3月第1版。

[7]《中國工農紅軍第一方面軍史》第549頁,解放軍出版社1993年10月第1版。

[8]該電原件存中央檔案館。雖然原始文獻電報作為史證的確有較高權重,但也不是絕對不會出問題,特別是在倉促間很難掌握全面可靠信息的情況下——筆者遇到的相類的情況還有很多。

[9]肖鋒:《十年百戰親歷記》第185~第186頁,福建人民出版社1983年5月第1版。

[10]鄧飛口述,文有仁記錄:《紅六團過瀘定》,《瀘定縣文史資料選輯·第4輯》第57頁。

[11]肖鋒:《長征日記》第87~第88頁,上海人民出版社1979年8月第1版。

[12]覃應機:《硝煙歲月》第62~第63頁,中共黨史出版社1991年11月第1版。

[13]《朱德關于我軍突破敵雅州、蘆山、天全防線的部署(1935年6月5日2時30分)》,《紅軍長征·文獻》(中國人民解放軍歷史資料叢書編審委員會)第369頁,解放軍出版社1995年5月第1版。

[14]《于無聲處咱驚雷——紅軍長征第一次過天全》,《天全文史資料·第1輯》第1頁。

[15]四川甘孜藏族自治州紅軍長征革命歷史調查小組王永模、文榮普1975年9月18日訪問王東保記錄,王東保時任成都軍區副司令員(長征時曾任紅二師政治部干事),瀘定縣紅軍紀念館存檔。

(作者系知名歷史學者;來源:昆侖策網【作者授權】,轉編自“雙石茶社”微信號)

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

雙石|瀘定橋之戰:兩個“猛料”的辨析——《非常突破——1935年大渡河之役詳考》節選

2024-12-16? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?