原因是中國法律的制訂最初以西方法律體系為框架,或多或少忽視了與中華民族傳統價值取向的高度融合,忽視了對傳統中式法律內涵的汲取,從而導致某些法律判定不符合民情民意,因此往往倍受社會質疑。我的結論是,法律的實施本身就是一個懲惡揚善的過程,而不僅僅是懲惡。良法可以引領社會好風氣,惡法可以引發社會道德滑坡!融入中華民族傳統價值取向的法律不但有助于人們法律意識的形成,還有助于人們善德的培養。反之,缺失中華民族傳統道德倫理的判案,結果必然是徹頭徹尾的昏案。據網易新聞報道,《女方不配合強奸,致男子心臟病發作猝死,法院判女子服刑六個月。》,其內容如下:在浙江杭州市的一家電子廠里,發生了一起令人震驚的案件。一個25歲的男子李偉,對一位新來的女員工張雪一見鐘情,多次向她表白被拒絕,李偉由此心生歹念。在一次午休時,李偉看到張雪一個人在庫房里睡覺,便趁機強奸了張雪,結果因為張雪的拼命反抗,導致李偉突發心臟病去世。事發后,張雪被李偉的父母告上法庭,要求張雪負刑事責任和經濟賠償責任。一審法院判決認為張雪防衛過當,判處有期徒刑8個月,同時李偉所在工廠連帶賠償李偉家屬60萬元人民幣。“張雪雖然被李偉強奸,但是張雪在李偉遇到生命危險時,并沒有及時做出救助行動,所以張雪應該為此負責。雖然因為李偉強奸對方是在做壞事,但猝死發生在工廠,所以這60萬元撫恤金也應該由工廠出。”

在張雪的申訴下,上級法院又對該起案件進行了二審。二審依據案發事實,認定張雪系被強奸受害一方。雖然因為恐懼沒有對李偉進行及時救助,例如撥打120急救電話等,但是張雪的反應并不構成犯罪。據事后還原當時的情況是,張雪看到李偉猝死的場景之后,沒有逃跑,也因為因為被侵犯而驚慌失措,而是上前查看李偉的狀況。呼喊了幾遍之后,張雪因為害怕自己被強奸的事實被別人知道,以后無法做人,便沒有選擇報警,事后保潔員發現了尸體并報警。問題是,當時張雪并沒有招惹李某,而是獨自在倉庫里睡午覺,卻被李偉趁機強迫發生關系,還差點被判刑,這種結果實在是讓人意難平。因此此事在社會上被議論紛紛,大家都覺得結果不可想象。幸好又有了二審的公正判決,張雪才有驚無險地免去牢獄之災。從旁觀者的角度去看,一眼就能看出來這件事張雪本身并沒有問題,她沒有錯誤,根本就無須為這件事情承擔責任。即使要承擔責任,也就是她在李偉心臟病倒地之后,沒有選擇報警,但是這種情況根本就不構成犯罪。這個案件引發了社會的廣泛關注和討論,人們在對于張雪的遭遇和處境加以同情的同時,也對強奸犯李偉的行為感到憤慨,最主要的是對一審法官的奇葩判案感覺到荒唐和不解。眾人對此評說道:一審法官的腦袋一定是長包了,把這么簡單的事弄成了這樣復雜。此事連三歲孩童認知都能明瞭孰是孰非,而一審法官卻昏頭脹腦一頭霧水,簡直就是滑天下之大稽!其實細想一下,一審法官的這種判案的底層邏輯并不簡單,因為這個案件涉及到了許多法律觀念和道德觀念的問題。這里主要還是涉及到法律倫理沖突的問題,主要問題還是在于中西方之間法制思想觀念的對撞。按中國古代社會的法制觀,道德底線才是法律應該追求的唯一標準,斷案人支持受損害方天經地義。但是為什么現代法官卻支持加害者呢?為什么這種支持罪犯的判決這么常見呢?這事自然和西方法制觀念有一定的關系。在古希臘文化的基礎上發展起來的現代西方文化就明顯地偏離了人本主義的終極價值觀。西方強調法律自治,即法律與道德相分離。某些自然法學派的學者,諸如富勒與芬尼斯等,雖然主張法與道德密不可分,但是,他們的法治原則卻排除實體價值,保持形式化的特性。無論是從其歷史的演進,還是從現時的展現來看,現代西方理性主義文化表現出來的都是嚴重缺失了人本主義的終極關懷。這是由其文化內在的特征、文化發展主體所處的自然環境決定的。近現代西方法律的產生和發展與自然人性的解放和彰顯呈現水乳交融的關系,自然人性是以人的私利性為基礎的抽象權利和具體權利,這個思想奠定了近現代西方國家憲法和法律的根基。拉德布魯赫說:“對人的看法,它決定著法律的方向。”人性是對人的根本看法,它“決定著法的目的及其價值取向”。中世紀以后,以“原罪說”為核心的基督教文化廣泛傳播,深刻影響了西方人的思維方式和社會生活。其代表人物奧古斯丁認為:“人類的始祖背叛了上帝的意志,犯下罪孽,偷吃禁果,本性遭到破壞,被放逐出伊甸園,因而人類出生時便背負著‘原罪’并從祖先那繼承了墮落的本性。”基督教“原罪說”思想導致了西方對人性惡觀念的固化。西方法律對人性基礎的認識是“人性惡”。這是西方個人法的自然人性基礎,其固有缺陷是主張“必須把每個成員都設想為無賴之徒”。在此的前提下,引用無原則博愛的理念,當無原則博愛超越一定的范圍時,便在無形中損害了受害人的利益。因此本是受害的一方在法官的判決下卻成為加害方,進而為罪犯的損失承擔法律責任,這也就沒有什么好奇怪的了。不能否認,中國的法制在近代從西方法制文明中吸取了許多先進性的因素,表現出一定的西方化形態。而當代中國法制現代化的主要內容是移植西方法律,近現代中國法律體現出強烈的“西法東漸”特征。關于中國法律的人性基礎問題,許多學者認為移植了西方“人性惡”的觀念。正因為這種法制觀,所以才使見義勇為者因為“防衛過當”而被判刑事件層出不窮。從張雪被李偉強奸一案來看,一審法官之所以判張雪有罪,原因就是法官本案中引用了西方法律觀念中的“人性惡”的觀點。即對壞人不施以援手也是一種罪惡,因此以張雪被強奸后沒有救助因強奸張雪而引發心臟病的強奸犯,來作為張雪獲罪的法律依據。本案一審法官的判決,映射出脫胎于西方法律的中國法律思想仍然包含只講規則不講人情的觀念問題。“太陽照在好人身上,也照在壞人身上。”有人說:“太陽不公平,應該照好人,怎么也照壞人呢?”因為太陽不會按著人的邏輯去行事,只會按自己的規則運行。太陽日出日落,普照萬物,這就是博愛。

基督教主張博愛,因為神造就的一切,在上帝面前人人平等,重視生命的價值,弘揚博愛和人道主義。博愛是西方法律價值倫理重要的組成,但由于無原則的博愛,導致過于注重加害者的個人權利,進而忽視了受害人的權利,將受害人的權利讓渡給罪犯,反倒讓受害人替加害人的罪行買單。由此衍生出的廢除死刑運動更是一種令人發指的泛濫愛,那些死有余辜、罪大惡極的人因此得以茍延殘喘,這就真正背棄了法律的懲惡精神。博愛難道就是追求是好人和壞人都要愛嗎?問題是,對壞人施以援手并不符合中國人自己的價值觀。有網友說:“張雪被強奸案不是西方法律的問題,是自己的問題,是法官徇私枉法。”我回答他說:“如果你說的話成立,那么法律的缺陷給枉法的法官提供了法律尋租的條件,然而卻無法追究枉法法官的責任。”良善的法律一般不會超出人類社會的情感之外,即基本符合社會的倫理道德、人的思想感情。也就是說,法律富含人性化。這里的“人情”,是追求公平與正義的人情,是給予善良者以慈悲或寬恕的人情。這比法律本身還要珍貴。因此無論是國家的法律,還是民間的習俗慣例,都應以“情理”二字衡量之后再做出判決。因此法律訴訟中的關鍵是以情理入法。雖然不能否認西方法律有“人情”成分,但是由于東西方文化差異,有許多西方的“人情”并不一定適合我們。人們厭惡的是那種把活生生的人拋在一邊,同時又試圖對這樣的人群加以控制的冷冰冰的法律,然而這就是道貌岸然的西方法律的缺陷。2022年6月24日,美國聯邦最高法院發布裁決,正式推翻“羅訴韋德案”。“羅訴韋德案”是1973年美國聯邦最高法院對于女性墮胎權裁決的“里程碑”案例,推翻該案意味著墮胎不再被視為憲法權利,各州現在可以采取行動禁止墮胎,而目前已有13個擁有“觸發禁令”的州立即生效反墮胎法。禁止墮胎法律已經生效的九個州中,阿拉巴馬州、阿肯色州、肯塔基州、路易斯安那州、 密蘇里州、南達科他州共計六個州實施嚴格反墮胎法。威斯康辛州在“羅案”之前就存在一項法律,禁止幾乎所有墮胎,并將墮胎定為重罪。這九個州一共有720萬育齡女性,疲于生計的女性受到的影響更大。調查顯示,大多數受訪的婦產科醫生表示,“羅訴韋德案”被推翻,加劇了與妊娠有關的死亡率,也使得孕產婦保健領域的種族不平等更加惡化。

因此說,西方的法律不一定是完美無缺的良法,中國在借鑒的同時,不能不分良莠地照單全收。在這里我介紹一個我上一篇文章的讀者,他對我的論證發表了不同的意見,他說道:

“不同意你的觀點。很多情況我國都是照搬法律條文,而很多法律都是感覺不完善,那么不完善就不處理了嘛。我感覺有些西方案例很有人情味,不管從哪個國家的視角來看都是有人情味的,這需要法官素質高。法律不是天條,也可能有不對的地方,不對的地方推翻又怎樣呢。”

“你還是沒看明白我所分析的中心思想,西方的思想不一定都是糟粕,也不可能都是真理。關鍵是不把人家好的、積極的拿來,而是不分良莠照單全收。就拿見義勇為被判有罪案來說吧,按東方的價值觀是行俠仗義,符合中華民族傳統價值里面的‘義’字,所以才有了武松連殺三人為兄報仇而不被治重罪的結果,這要是放在西方的法律框架里判案,可能嗎?”

結合這位讀者所言的中國在近代照搬西方法律的問題,這里說一下什么是“西法東漸”:

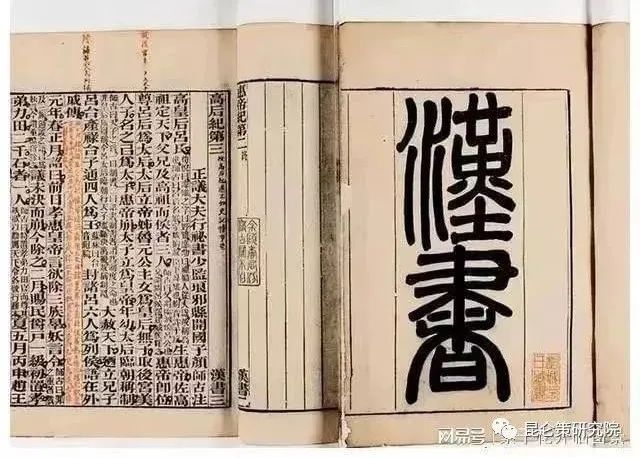

中國在鴉片戰爭前后,中國上層社會的開明派龔自珍、魏源、包世臣、馮桂芬等人提出了改革清朝法制的主張。鴉片戰爭后,中國社會逐步轉變為半殖民地半封建社會,中國的司法制度和法律思想領域也相應地發生了變化。康有為的《大同書》、孫中山關于三民主義和五權憲法的思想、嚴復所翻譯的許多西方名著,都包括了西方在18-19世紀流行的法律思想。1905年清廷五大臣結束出洋考察,回國后根據考察所得到的感受,將憲治視為“富強之綱紐”,此舉極大的推動了清末的修律工作。在這個過程中,傳統中華法系逐漸解體,洋務派把對西方現代法學的吸收作為了一條自強的路徑。以沈家本為代表的修法派基于羅馬法的民法法系法律制度的思想,對清庭舊法進行了改革。沈家本在清廷任修訂法律大臣時,主持中國歷史上第一次仿照西方模式改革中國傳統法律的工作。他派遣政府官員和學生出國考察和學習西方法律,聘請日本法學家來中國修訂法律和講學。1906年他創立第一所近代法律學校,組織翻譯了大量外國法律。沈家本所主持的清廷修律,主旨是學習西方,但真正的參照模板卻是中國從前的附番日本。中國的西法東漸的早期借鑒,就是日本化的西方法。早在1868年,日本開啟“明治維新”后,就已放棄了源自古代中國的固有法系,轉成移植西方法,建成了以歐陸法為主體的近代法制。隨后中國周邊國家陸續轉用西法,至19世紀末,中華法系僅剩下中國一家。在從1911年辛亥革命后至1949年中華人民共和國建立前,西方各種法律思想,延綿傳入中國。到1935年,國民黨時期的中國建立了一套全新的法律體系,即六法全書。構成這一體系的基礎,就是西方的法律理念、制度、原則和概念術語。自此,近代西方法律的思想和觀點全盤輸入到中國,中華法系血統被西方法律新血液幾乎替換干凈。也正因如此,近代中國的法制建設幾乎是對近代西方法律的悉數照搬。回顧中國當今的法律變革,從總體看,源自西方的法律思維與制度依然占據主流地位。對西方個人法的移植遮蔽了現代中國法律發展的內生力量,西方的理論體系、概念體系、話語體系在中國大行其道。在追逐私利的自然人性使近現代西方社會變成個人爭奪私利的戰場之后,被中國法律確認的自然人性也開始“野性”顯露而呈現出無節制發展的苗頭,西方傳統個人法的固有缺陷一覽無遺。在傳統個人法的作用下,人們開始極端重視個人權利和個人自由,過度強調不受約束的自我,乃至期望將個人利益凌駕于一切利益之上。新中國成立后,盡管暫時中斷了西方法學觀在中國傳播的進程,但自改革開放以來,傳播西方法學觀的活動在中國再度興起。凡是西方法學觀中的精華成分,幾乎沒有遺漏地都在中國獲得了傳播,而且成效也更為顯著。由此可見,近現代中國法律與西方法律有著千絲萬縷的關系。1949年后的新中國法律也不例外。在西方法律輸入過程中,建立在人的私利性基礎上的權利成為《民法通則》《民法典》等中國法律的基本概念,成為現代中國法律的基本理念。權利本位論得到確立。中國現行的法律的底層邏輯依然是照搬照抄了西方法律思想,因此仍有不符合中國國情的西方法律規范殘存其中。法律是人定的,不可避免地摻雜著人的感情因素,法律內容的制訂只有符合本國人民的普遍心理,與中華民族價值取向相契合,才能產生充分的公信力。

邱氏夫婦于多年前收養棄嬰邱玉兒,夫婦二人盡心盡力地撫養這個被親生父母遺棄的孩子,然而邱玉兒卻在一次過馬路時死于交通意外。

肇事司機賠償邱氏夫婦7萬元死亡賠償金。邱玉兒的親生父母孫氏夫婦聞聽后,找到丘氏夫婦索要這筆賠償金。

審案法庭認為:邱氏夫婦的收養沒有通過正常途徑屬于違法,因此死者邱玉兒的7萬元死亡賠償金予以返還孫氏夫婦。

此判決在現行法律的法理框架上看沒有任何瑕疵,但是難道這是體現了法律的公正?按中華民族傳統價值取向來看,養育之恩大于天,因為孩子既非自己的骨肉,養父母也沒有養育孩子的義務,卻能夠含辛茹苦地把孩子撫養長大,這本身就是體現出中華民族傳統價值觀中的“仁”。而親生父母無論出于何種原因,把親生孩子拋棄,這本質上就是一種罪過。法律作為一種天下之規度、一種對客觀實體的理性反映、一種衡量人類行為的工具,其價值就在于摒惡揚善,鼓勵善舉,鞭笞惡行。而本案審判法官遵循了西方法律觀念中的法不容情理念,最終做出了違反中華民族傳統道德取向的判決,實在是令人遺憾。然而這也不能說法官無情,只能說這是法律精神西方化所導致的惡果。西方的法律制度自然有非常多的可取和借鑒之處,但是因為中西方價值體系的不同,所以師從西方的中國法律制度自然遺留有許多水土不服的地方。如西方法律觀念的底層邏輯是站在“人性惡”的角度看問題,這個角度的缺陷是,雖然可以有利于懲罰壞人,但也容易誤傷好人,因此不符合中國國情的法制觀念所引領的法條應該按中國自己傳統的價值取向重新修訂。▲西方法條不符合人本主義的地方很多,如法律追溯時效期的規定。

“了解追訴時效制度的歷史發展我們可知,追訴時效制度雖然從表面上看是為出罪提供了制度依據,與罪刑相適應的要求相違背,為犯罪分子逃脫刑事法律的制裁提供了另一種可能,但實際上,追訴時效制度既體現了民眾樸素的報應情感,也體現功利的犯罪預防。通過法律規定的條件和程序,確認了已經形成并長期存在的一種事實狀態,是對秩序價值的一種尊重。”

罪犯通過隱藏自己,僥幸地逃避了法律的制裁,這就為鼓勵其他犯罪分子尋求逃避法律打擊提供了范本,在大法黨口中這怎么就成了所謂的“體現功利的犯罪預防”?既然犯罪分子通過利用法律的瑕疵,鉆了法律的空子,秉持東方“因果報應”價值觀的中國老百姓的心理怎么就能夠產生大法黨口中所謂的:“追訴時效制度既體現了民眾樸素的報應情感?”這種與中華民族價值取向背道而馳的法律觀念是無法與中國人的認知接軌的!有道是:“栽什么樹苗結什么果,撒什么種子開什么花。”然而法律時效期的設定突破了這一天理的束縛,為犯罪分子打開了一扇窗。因此中國法律應該與我中華民族傳統文化相結合,來構建我們自己的現代法律體系。應該用中華民族傳統哲學“人性善”的觀念引領法制觀。宋朝宰相王安石說:“立善法于天下,則天下治。立善法于一國,則一國治。”宋人楊時也說:“為政必立善法,俾可以垂久而傳遠。”商秧說:“禮法以時而定,制令各順其宜。”他還說:“圣人之為國也,觀俗立法則治,察國事本則宜。不觀時俗,不察國本,則其法立而民亂。”明朝宰相張居正說:“法無古今,惟其時之所宜與民之所安耳。”“法制無常,近民為要;古今異勢,便俗為宜。”“不觀時俗,不察國本,則其法立而民亂”。 戰國時期的思想家慎到提倡:“法非從天下,非從地出,發于人間,合乎人心而已。”以上這些法制構建思想,無不闡明法律的構建應因時、因地、迎合民心,應該與所統治的人民價值取向相一致,這樣才是合乎民心的善法,從而不為人民所垢弊。由此可見,中國古代法律的制定是以切合中華民族最廣大老百姓的道德認知為原則的,因此才會有順應民心的效應。從法律指導原則來說,中國古代法律從漢代中期就開始了法律儒家倫理化的過程。法律倫理化的過程持續了八百余年,直到隋唐時期,以《唐律疏議》的制定為標志,中國古代倫理道德與法律融合的過程基本完成。而在中國古代確定罪的有無,決定刑的輕重,主要是依據倫理關系。當時的封建正統法律是“德主刑輔,禮律融合”的形式。法律倫理化,以禮入法,使法律的執行更合乎世俗民情。法律倫理化塑造了中國傳統法律“依倫理而輕重其刑”的特征。中國古代法制提倡“明刑弼教”,這種法律制度有助于社會倫理秩序的強化。朱熹所謂的“以治之為之教,以明之為之刑”。在司法活動中,“明刑弼教”最好的體現就是“禮去刑取”“出禮入刑”“春秋決獄”。以倫理道德原則去評判案件的情節輕重,罪行大小,起到了弘揚倫理道德的作用,達到了“弼教”的作用。中國古代的法律倫理化在一定程度上使家庭“推財相讓、追行喪服、出居者皆歸養其父母”。社會呈現出“邑聚相率、爭勵孝行、九族相親、鄉里和睦,出入相友,守望相助,疾病相救”的和諧景象。從而使社會倫理秩序得到了加強,有利于社會穩定。中國古代價值取向奉儒家思想中的“仁義禮智信廉恥孝悌勇”為圭臬,其中“義”占據第二位。漢書關于見義勇為的規定,最早記載于《易經》。《易經·蒙上九》云:“擊蒙,不利為寇,立御寇”。翻譯過來意思就是:“凡攻擊愚昧無知的人的行為,是賊寇行為,會受到處罰。凡是抵御或制止賊寇劫掠行為的人都應受到法律的支持和保護。”《易經·漸·六四》云:“鴻漸于木,或直其寇,轂,無咎。”翻譯成現代文的意思是:“當自身或者社會利益受到侵害時,挺身而出是受法律保護和鼓勵的。”周代的典制文獻《周禮·地官·調人》記載:“凡殺人而義者,不同國,令勿仇,仇之則死。” 這條就是周朝法律對于見義勇為者的保護條款:“凡是被路見不平,見義勇為者而殺死的犯罪分子,其家人不允許尋求復仇,尋求復仇者,則依法處死。”由此可知在西周時期,法律已經對關于見義勇為的定義十分規范了,對見義勇為者的保護也體現出了法律的人性化和追求公平正義的精神。西漢朝規定:“無故入人舍宅廬舍,上人車船,牽引人欲犯法者,其時格殺之無罪。”

還有一條是:“捕盜賊、罪人,及以告劾逮捕人,所捕格斗而殺傷之,及窮之而自殺也,殺傷者除,其當購賞者,半購賞之。”翻譯過來就是:“追捕盜賊或罪犯,因而殺傷盜賊或罪犯,或者盜賊或罪犯因此自殺,追捕者免除刑事責任,若法律規定給予追捕者獎賞,“半購賞之”即給予一半的獎勵。”從字面意思我們就可以看出,法律是有利于見義勇為者,而不是犯罪分子。在此之后的王朝中,莫不是如此。北周時期法律有:“盜賊群攻鄉邑而入人家者,殺之無罪,若報仇者,告于法自殺之,不坐。”而唐朝的《唐律疏議》卷二十八:“諸捕罪人而罪人持杖拒捍,其捕者格殺之及走逐而殺,迫窘而自殺之,皆無論。”而為了避免追捕者故意濫殺無辜也作了以下要求:“已就拒執及不拒捍而殺,或折傷之,各以斷殺傷論;用刃者,從故殺傷法。”翻譯成白話文就是:“抓捕犯人時,犯人持械拒捕,捕快可以對犯人格殺勿論。而犯人逃跑或犯人情急自殺,捕快對此不負法律責任。在犯人已經束手就擒的情況下,捕快仍然殺掉或殺傷犯人,對捕快以濫殺罪或故意傷害罪論處,”從中我們可以看出唐律對于見義勇為者給予更寬泛的權利,同時也有了更具體的節制律條避免濫殺,維護了法律的公正性。而在宋朝之后的王朝中更是添加了一些人性化的條款內容:“見義勇為者在同不法分子搏斗時被罪犯所傷,國家會拿出一定的獎勵進行撫恤,用來保證見義勇為者個人及家庭成員的生活所需。”只有善教化民,以明禮義。以德禮教化百姓,才能夠形成重仁義、尚禮讓的民族精神和社會風尚。相較于中國古代法律中的見義勇為,西方法律直至近代依然落后于中國,因為傳統上的西方法律并不鼓勵見義勇為。1887年美國俄勒岡州最高法院在格雷恩訴薩瓦吉案判例中甚至發展出了“禁止好管閑事原則”。美國賓夕法尼亞州《好撒瑪利亞人法》第8382條規定:“在救助心臟病患者時,必須獲得特定機構認證資格或具有救護證書的人才能施救,否則施救者有可能會為施救差錯承擔責任。”如此腦殘的法條,因為會導致救助不及時,不知斷送了多少急待被救助的生命!我在上一篇文章《福州小伙見義勇為反被刑拘》所陳述內容是:“2018年12月26日晚,暫住在福州晉安區岳峰村榕城公寓的趙宇發現李某對同樓住戶鄒某(女)實施毆打,立即上前制止,踹中李某的腹部,使鄒某免遭繼續傷害。12月29日,趙宇因涉嫌故意傷害罪被警方刑拘14天,并以防衛過當對趙宇提起上訴。”

法院認為警方起訴決定書認定防衛過當屬適用法律錯誤,依法決定予以撤銷,對趙宇作出無罪的不起訴決定。趙宇最終的結果還是很幸運的,但許多和趙宇類似的案例當事人就沒有趙宇的運氣了。近年來,在許多見義勇為案件中,見義勇為者被判防衛過當而獲罪的情況屢屢發生。糾其原因多為適用的法律對揚善缺乏必要的傾斜,這和當代中國法律最初移植西方法律思想有關。相比于中國以道德倫理為主體的價值觀,法律性是西方文化敘事體系的核心。因為西方的法制思想是靠制度,不是靠道德規范,所以只講規則不講人情。因此相較于中國古代的法制思想,在保護善的方面缺少溫度,最終導致見義勇為者獲罪的這種令人費解結果。中華民族自古以來就不乏正直勇敢的仗義之士,他們敢于同違法者進行搏斗。路見不平、拔刀相助更是我們中華民族優良傳統。然而在唐山燒烤打人事件中,卻沒有人伸出援手,主流媒體都在教導人們遇險時如何躲避和自保。難道是我們現在都懼怕犯罪分子?或者已經變得冷漠?為什么會這樣?與中國主流的“性善論”不同的是,西方的“性惡論”思想源遠流長、一脈相承,始終占據主導地位,其以人性本惡為假設前提,來構建自己的理論體系,進而影響整個法律制度的安排,并形成了從根本上有別于古代中國的法治傳統。即:好人也定性為性惡。雖然中國的法律源自西方法律體系,我國自建國以來也一直在完善法律,但對于見義勇為中的正當防衛的定性,卻不利于正當防衛的展開。只有當受害人受到生命威脅,或者自己受到生命威脅時,反擊才算是正當防衛或者是見義勇為。而當他打你一拳,你立馬還手那就是互毆。因此世上流傳:“想見義勇為的要仔細考慮下,打贏了進監獄,打輸了進醫院。”這話說出了見義勇為的代價之大令人難以想象。見義勇為者在情急之下容易失手傷人,這是不言而喻的。電光火石之間,沒有誰能拿捏好這個度,因此失手的概率會很高。如果法律判決見義勇為者擔責,其社會效應便是:使有見義勇為之心的人對制止犯罪望而卻步。所以不是我們的人變得冷漠了,而是現在的法律環境不再支持。問題是,因法律規定的桎梏而使有心見義勇為者畏首畏尾,對罪犯的犯罪行為發生望而卻步,這個法條未必盡善盡美。法律如果漠視在道德上的設定,面對失落的道德,如果法律拒絕援之以手,就會導致社會凝聚力的渙散,違法行為的道德成本降低。因此說,中國法律制定的基本原則要與中華優秀傳統文化相銜接,把法律建立在中華傳統道德基礎之上,對善良的人有情,對惡人無情。法律觀念應該回歸自己本民族的價值傳統,借鑒中國古代良法范本,繼承革命戰爭年代和新中國成立以來的人民法律建設經驗和成果,走適合中國特色的社會主義法律道路,契合人民大眾的對懲惡揚善的道德取向和社會需求,為形成風清氣正的社會環境創造條件。

(作者系昆侖策特約評論員;來源:昆侖策網【作者授權】,修訂發布)