點(diǎn)擊: 作者:張文木 來源:昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】 發(fā)布時(shí)間:2021-06-24 09:45:07

【編者按】張文木教授《美國東亞地緣戰(zhàn)略:底線和極限》一文,原載于2020年出版的《張文木戰(zhàn)略文集》第5卷,對(duì)于研究美國在東亞的外交史,以及中美戰(zhàn)略博弈和臺(tái)灣問題,具有十分重要的參考價(jià)值。現(xiàn)經(jīng)作者重新修訂,授權(quán)昆侖策網(wǎng)和“昆侖策研究院”發(fā)布。修訂版全文8.7萬字(注釋略),擬分四篇連載,此為第一篇。

一、初入東亞:以英法俄為對(duì)手,縱容日本“順著自己的道路走下去”——美國東亞外交的第一個(gè)時(shí)期

二、借力打力:以日本為對(duì)手,聯(lián)合中國和俄國——美國東亞外交的第二個(gè)時(shí)期

三、不打不相識(shí):力所不及的對(duì)華遏制全面失敗——美國東亞外交的第三個(gè)時(shí)期

四、結(jié)論和啟示

附錄:中華人民共和國與各國建立外交關(guān)系日期簡表(截至20世紀(jì)90年代)

在目前東亞主要國家既定國力和版圖不變的前提下,美國東亞地緣戰(zhàn)略的底線和極限簡潔表述如下:

1. 太平洋的180度經(jīng)線以東,在可以預(yù)見的時(shí)期內(nèi),是東亞任何一個(gè)大國無力涉及的海域;而東經(jīng)125度即臺(tái)灣以東,如果中國不被有形或無形分裂的話,是美國國力伸展的極限,因而只是有影響但不能有效控制的海域。

2. 在東經(jīng)125度至130度之間的北太平洋海區(qū)則是東亞大國有效國力可及的海域。

3. 東經(jīng)130度至180之間的海區(qū)則是北太平洋東西兩岸大國將要長期磨合的海域。

4. 從短期看,臺(tái)灣問題的主要矛盾在美國,但從長期看主要矛盾則在日本。因此,中美在太平洋上的戰(zhàn)略博弈過程,本質(zhì)上是一個(gè)在雅爾塔和平體系中的磨合過程而不是絕對(duì)沖突的過程,是一個(gè)需要美國對(duì)中國西太平洋的利益有一個(gè)起碼承認(rèn)的過程。承認(rèn)中國西太平洋利益的核心是接受中國統(tǒng)一臺(tái)灣。臺(tái)灣回歸之后的中美關(guān)系,應(yīng)當(dāng)更多地是戰(zhàn)略合作關(guān)系。

5. 由此最后得出的結(jié)論是:臺(tái)灣問題完全掌握在中國人手里,臺(tái)灣回歸祖國,是誰也阻擋不了的歷史必然。

世界政治就是一個(gè)國家間力量的合力場,其中,每國的國力伸縮都有其極限和底線。一國國力伸展的極限,在很多情況下就是他國安全的底線。而能最大限度的擴(kuò)張國家利益同時(shí)又能在國力不及處實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略收縮,是優(yōu)秀政治家必備的素質(zhì)。迄今為止,美國在東亞的外交史,是一部從利用日本到否定日本再到利用日本的“否定之否定”的歷史。它分三個(gè)時(shí)期:從19世紀(jì)中葉到20世紀(jì)上半葉100年間,美國首先推動(dòng)和利用日本崛起沖擊東亞的中國、東北亞的俄國和東南亞英法勢(shì)力范圍,而后當(dāng)日本接近實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)并開始向美國挑戰(zhàn)時(shí),美國又聯(lián)合俄國、中國和英國再翻手將日本力量逼回本土;20世紀(jì)下半葉,美國先與中國和蘇聯(lián)進(jìn)行冷戰(zhàn),后轉(zhuǎn)而聯(lián)合中國最終擊垮蘇聯(lián);從20世紀(jì)末葉起,美國的東亞外交進(jìn)入否定之否定的階段:在限制日本的同時(shí)又重新推行扶持日本崛起并利用日本制約中國和俄國的外交政策。

一、初入東亞:以英法俄為對(duì)手,縱容日本“順著自己的道路走下去”——美國東亞外交的第一個(gè)時(shí)期

第一個(gè)時(shí)期是在19世紀(jì)后半葉,美國從侵略日本到承認(rèn)并支持日本西太平洋崛起,抵制日本向東太平洋擴(kuò)張,鼓勵(lì)和支持將日本擴(kuò)張力量向西北俄國和南洋釋放,以達(dá)到借日本沖擊西太平洋俄國和英國力量的同時(shí),也牽制英國在東太平洋形成對(duì)美國的海上壓力的目的。這時(shí)美國在太平洋的主要矛盾并不是與日本的矛盾,而是美國與包括俄國在內(nèi)的西方列強(qiáng)的矛盾。美日矛盾是附屬性矛盾。19世紀(jì)下半葉的東亞政治呈現(xiàn)如下基本特征:1. 中華大清帝國、俄羅斯沙皇帝國在內(nèi)亂中衰落;2. 俄國與英國在歐洲爭霸而導(dǎo)致英日結(jié)盟,日本崛起;3. 美國為與英國、荷蘭等爭霸太平洋,支持日本在東亞崛起并向南沖擊英荷勢(shì)力范圍;4. 美國為減少日本崛起對(duì)太平洋東岸的沖擊,慫恿并限制日本向太平洋西岸擴(kuò)張。歷史進(jìn)入19世紀(jì)中葉,世界政治已是風(fēng)雨飄搖,世界運(yùn)勢(shì)正在西半球上升。在歐洲是俾斯麥統(tǒng)一德國、俄國農(nóng)奴制改革,在北美洲是美國林肯統(tǒng)一美國;亞洲在西方殖民主義侵略的刺激下,印度被英國全面占領(lǐng),中國發(fā)生了太平天國農(nóng)民大規(guī)模造反并被鎮(zhèn)壓,日本則在西方炮艦沖擊下出現(xiàn)明治維新。1840年中英鴉片戰(zhàn)爭及中國戰(zhàn)敗,對(duì)東亞政治是一個(gè)巨大的震動(dòng)。它一方面將西方對(duì)東方的主要壓力吸引到中國,這相對(duì)減輕了其他像日本這樣的國家通過改革實(shí)現(xiàn)國家轉(zhuǎn)型 的壓力。另一方面,它又燃起東亞國家,尤其是一直視中國為至尊的日本挑戰(zhàn)中國東亞中心地位,以及歐洲列強(qiáng)在非洲和南美洲的殖民地瓜分完畢后,進(jìn)一步向東亞擴(kuò)張的沖動(dòng);這同時(shí)又導(dǎo)致歐洲列強(qiáng)與日本、美國、俄國在東亞地區(qū)的沖突。其間,美國東亞外交政策的總目標(biāo)是承認(rèn)日本崛起并盡可能將日本擴(kuò)張勢(shì)頭向西北大陸和南方臺(tái)灣牽引,以沖擊英國、俄國在太平洋地區(qū)的勢(shì)力范圍,同時(shí)還有避免日本東進(jìn)與美國沖突的策略考慮。19世紀(jì)四五十年代,大清王朝在鴉片戰(zhàn)爭中的失敗使中國成了吸引西方列強(qiáng)的東方“磁場”,就在歐洲列強(qiáng)將目光集中在轟然倒地的東方巨龍——中國時(shí),美國則開始將目光停在次一級(jí)的獵物——日本。除了美國力量不足以與西方列強(qiáng)爭食的原因外,美國關(guān)注日本更有地緣政治的原因。關(guān)于此,劉世龍先生在《美日關(guān)系(1791-2001)》中說得比較深刻:進(jìn)入1848年后,日本在美國遠(yuǎn)東政策中的地位已升至這種程度,開國只是時(shí)間問題。美國的擴(kuò)張欲望不及英、俄等國,卻要搶先迫使日本開國,究其原因,是因?yàn)槿毡镜膽?zhàn)略地位對(duì)美國最重要。此時(shí),太平洋兩岸的地緣政治,經(jīng)濟(jì)格局正在發(fā)生劃時(shí)代的變化。在太平洋東岸,加利福尼亞于1848年發(fā)現(xiàn)金礦,加速了美洲西海岸的開發(fā)。加利福尼亞于1850年成為美國的第31個(gè)州,標(biāo)志著美國成為一個(gè)大島,從單純的大陸國家變?yōu)榧婢叽箨憞液秃Q髧译p重性質(zhì)的國家。這不可避免地使美國更加重視太平洋和海外擴(kuò)張。在太平洋西岸,上海于1843年開埠,使日本成為中美航線上的必經(jīng)之地。隨著上海逐漸取代廣州而成為中國的外貿(mào)中心,日本之于美國的重要性逐步上升。1850年加利福尼亞的飛剪快船開辟一條新航線,把紐約、舊金山、上海(或廣州)、倫敦聯(lián)系起來,使日本的地理位置更顯重要。1849年,美國太平洋郵船開辟紐約至舊金山的輪船航線,使建立橫跨太平洋的輪船航線成為指日可待的事。輪船時(shí)代的來臨,使橫亙?cè)谥忻篮骄€上的日本列島成為美國的必爭之地。在當(dāng)時(shí)的技術(shù)條件下,要橫渡太平洋,加煤站必不可少,日本于是與夏威夷一起成為美國覬覦的對(duì)象。不僅如此,當(dāng)時(shí)還認(rèn)為日本可大量供應(yīng)煤炭,這為不產(chǎn)煤的夏威夷所不可企及。

當(dāng)然,這里還需要補(bǔ)充的是,這時(shí)美國之所以關(guān)注日本,是由于太平洋,尤其是現(xiàn)在被美國視為生命線的通往印度洋必經(jīng)的馬六甲海峽的中太平洋洋區(qū)當(dāng)時(shí)已被西班牙、英國、德國等歐洲列強(qiáng)瓜分完畢。由于中國的吸引,日本連同東北亞地區(qū),仍是這些歐洲列強(qiáng)沒顧得上的“羔羊”,這樣日本便成了當(dāng)時(shí)只有資格吃“剩食”的美國擴(kuò)張的最佳方向。在瓜分中國問題上,美國提出“門戶開放”政策,不求獨(dú)占,只求分羹;而對(duì)待日本,一旦時(shí)機(jī)成熟,美國則會(huì)獨(dú)吞。正因此,美國后來采取“黃雀在后”的政策,在鼓勵(lì)日本向中國、俄國、英國發(fā)難完畢后,再聯(lián)合這些國家擊敗并獨(dú)占了日本。當(dāng)然這只是后話。19世紀(jì)中葉,與中國鎖不住國才被迫開放的經(jīng)歷一樣,1633年至1639年,日本幕府5次發(fā)布“鎖國令”,只允許同中國、荷蘭、朝鮮三國有限制地貿(mào)易。1853年7月,美國東印度艦隊(duì)司令佩里率領(lǐng)4艘艦船駛抵江戶灣浦賀附近,強(qiáng)求日本開港通商。1854年2月佩里又率7艘艦船重抵江戶灣,3月脅迫日本簽訂《神奈川條約》,規(guī)定對(duì)美國開放下田、箱館(今函館)兩港,給予美國最惠國待遇等1858年又簽訂《日美修好通商條約》。主要內(nèi)容包括開放神奈川(今橫濱)、長崎、新潟、兵庫等港及江戶、大阪兩市,美國享有治外法權(quán)。此后,日本同荷蘭、俄國、英國、法國也簽訂了類似條約。日本逐步陷入半殖民地深淵。與中國太平天國革命出現(xiàn)的原因大體相同,日本開放后農(nóng)民起義和市民暴動(dòng)此起彼伏,但社會(huì)危機(jī)卻導(dǎo)致日本走了與中國不同的維新道路。1868年日本實(shí)行明治維新。1869年宣布版籍奉還,1873年改革地稅,1889年頒布帝國憲法,1890年召開帝國會(huì)議。這些措施促進(jìn)了日本資本主義的發(fā)展。日本通過維新運(yùn)動(dòng)廢除了封建幕藩體制,建立了民族國家,走上資本主義,繼而為爭霸走上帝國主義擴(kuò)張道路。面對(duì)日本的崛起,美國開始考慮如何定位與日本的關(guān)系。當(dāng)時(shí)日本與美國在東太平洋夏威夷問題上有著深刻的矛盾,美國要想化解并利用這種矛盾,就要考慮用其他利益與日本進(jìn)行交換。為此,美國采取鼓勵(lì)日本向南和向西擴(kuò)張的政策,試圖以犧牲英國、荷蘭、法國以及中國、俄國的東亞利益來減輕日本在夏威夷問題上對(duì)美國的壓力。1871年7月6日,美國駐日公使德朗寫道:“一旦我們和中國發(fā)生糾紛,或是和朝鮮的糾紛增加擴(kuò)大,則(日本)乃是一個(gè)為友固可歡迎,為敵深可懼怕的國家。”因此,與其與日本發(fā)生沖突,不如讓日本與美國的主要對(duì)手相爭,而自己坐收漁翁之利。對(duì)此,美國外交史學(xué)者孔華潤先生在其主編的《劍橋美國對(duì)外關(guān)系史》一書中講得更加明白:19世紀(jì)70年代,美國的政策發(fā)生了歷史性的轉(zhuǎn)折(這在很大程度上預(yù)示了華盛頓未來的遠(yuǎn)東政策),美國官員拋開其歐洲同伴,單獨(dú)向日本提供幫助,后者自1868年開始政治轉(zhuǎn)型并取得驚人成就,它決心仿造西方的工業(yè)化模式實(shí)現(xiàn)本國的現(xiàn)代化。70年代中期的美國駐日公使約翰·A.賓厄姆對(duì)日本要求關(guān)稅自治表示同情,他還意識(shí)到,美日合作可以削弱英國在日本市場的強(qiáng)大地位。這便是美國政策轉(zhuǎn)變的開端。

1854年7月11日,美國在日本開國僅3個(gè)多月后便迫使琉球王國與之締結(jié)不平等條約,在琉球取得通商權(quán)和治外法權(quán)。琉球接近荷蘭、葡萄牙、英國、法國和西班牙在南中國海的勢(shì)力范圍,并與中國有更近的藩屬關(guān)系。美國知道自己無力與歐洲列強(qiáng)抗衡,就鼓勵(lì)并為日本向南方擴(kuò)張鋪路。1872年10月15日,日本對(duì)琉球采取單方面行動(dòng):以設(shè)琉球藩的方式開始吞并琉球。美國在得到日本保證美國在琉球的利益的承諾后,對(duì)日本的行為“未提出異議”。如果說19世紀(jì)70年代的美國在琉球問題上先放任后偏袒日本,那么在日本侵略中國的臺(tái)灣問題上,它更是樂觀其成。1871年11月,發(fā)生琉球居民因船只遇難而漂流到臺(tái)灣東部后船上人員被殺事件。1872年2月,美國駐廈門領(lǐng)事李仙得為此乘美國船到臺(tái)灣問罪。10月12日,李仙得返美途經(jīng)日本橫濱。美國駐日公使德朗將參加過美國1867年侵臺(tái)活動(dòng)的李仙得介紹給日本外務(wù)卿副島種臣。10月24日德朗會(huì)見副島種臣,在談及臺(tái)灣問題時(shí),表示日本如擬擴(kuò)張疆域,占領(lǐng)他國控制不到的地方,美國當(dāng)樂觀其成。10月25日李仙得在橫濱會(huì)見副島種臣,在美國公使德朗及其秘書在場的情況下,就日本侵臺(tái)事宜為日本出謀劃策。10月27日,李仙得向副島種臣表示愿為日本占領(lǐng)臺(tái)灣效力,稱只需2000兵力即可攻臺(tái)。美國國務(wù)卿菲什得知德朗把李仙得得到的關(guān)于臺(tái)灣情報(bào)提供給日本后并未表示反對(duì)。1874年2月6日,日本政府決定侵略臺(tái)灣并于4月4日命令陸軍中將西鄉(xiāng)從道出兵。5月8日,在美軍艦“蒙那肯”號(hào)的聲援下,日本侵略軍在臺(tái)灣登陸,中國隨后出兵,日本因準(zhǔn)備不足,在10月31日與中國簽訂《中日北京專約》后退回。日本對(duì)美國人參與侵略臺(tái)灣特別表示“感謝”,李仙得于1875年7月在日本退職,作為外國人首次被授予旭日大綬章。日本在美國的支持下,又馬不停蹄地于1875年侵略朝鮮,此前,美國駐日公使賓厄姆特意將佩里1853-1854年如何叩開日本的《美國艦隊(duì)遠(yuǎn)征中國諸海和日本實(shí)錄》一書贈(zèng)給井上馨副全權(quán)大臣,以壯其行。在日本的脅迫下,1876年日朝締結(jié)《日朝修好條規(guī)》。1882年7月,朝鮮爆發(fā)反日壬午事變。朝鮮士兵民眾聯(lián)合燒毀日本在京城(漢城)的公使館。中國和日本派軍,就在中日戰(zhàn)爭一觸即發(fā)的時(shí)刻,美國駐華公使楊約翰(John Russell Young)卻會(huì)同海軍上將,出動(dòng)軍艦對(duì)日本進(jìn)行表面為“禮節(jié)性”實(shí)則為日本助威的“訪問”。迫使朝鮮政府于同年8月30日再次締結(jié)不平等的《濟(jì)物條約》,日本獲得保護(hù)使館的“駐兵權(quán)”。1884年12月4日,日本利用朝鮮親日勢(shì)力策劃宮廷政變,由于中國清府出兵,日本侵略意圖沒有完全實(shí)現(xiàn),但還是迫使朝鮮簽訂了《漢城條約》。對(duì)此,美國外交史學(xué)者孔華潤先生在其主編的《劍橋美國對(duì)外關(guān)系史》一書中評(píng)價(jià)說:1876年,日本與朝鮮直接簽署了一項(xiàng)條約,這進(jìn)一步證實(shí)了賓厄姆的判斷,即日本正在崛起。這項(xiàng)條約首次改變朝鮮與中國的納貢關(guān)系,預(yù)示著該地區(qū)的權(quán)力關(guān)系將出現(xiàn)顯著的重新調(diào)整,而日本將在這一過程中發(fā)揮主要作用。1878年的一項(xiàng)條約中,美國允許東京享有很大程度的關(guān)稅自主權(quán),這引起了歐洲人的不滿。……華盛頓的態(tài)度表明,美國在亞洲看好的是日本的未來,而不是中國或朝鮮的前途。

為了徹底拿下臺(tái)灣與朝鮮,日本認(rèn)識(shí)到必須向中國作最終攤牌,并將占領(lǐng)臺(tái)灣與解決“中國問題”總體考慮。1887年,日本參謀本部草擬《征伐清國策》,把戰(zhàn)爭時(shí)間定在5年后,即在中國實(shí)現(xiàn)軍隊(duì)改革和歐洲各國獲得遠(yuǎn)征東方實(shí)力之前。1893年山縣有朋提出為期10年的戰(zhàn)略設(shè)想,山縣在1893年提出的軍備意見書中認(rèn)為,西方列強(qiáng)計(jì)劃侵略東方,但侵略成為現(xiàn)實(shí)問題的時(shí)候“是今后10年內(nèi)開通西伯利亞大鐵路”之日。為了應(yīng)付這種局勢(shì),“應(yīng)是今后八九年內(nèi)充分準(zhǔn)備兵力,以便一朝有事免遭禍害,并在有機(jī)可乘之時(shí)進(jìn)而準(zhǔn)備獲取權(quán)益……到那個(gè)時(shí)候,可以成為我國敵手的國家不是中國,不是朝鮮,而是英法俄等國”。他認(rèn)為“如今后不出10年關(guān)系破裂”而發(fā)生對(duì)俄戰(zhàn)爭,則為了事前確保戰(zhàn)略要地朝鮮,就必須早點(diǎn)尋找機(jī)會(huì)對(duì)清戰(zhàn)爭。甲午戰(zhàn)爭期間,日本大藏大臣松方正義產(chǎn)提出“我邦必須長期占領(lǐng)臺(tái)灣”主張,認(rèn)為“臺(tái)灣之于我邦,猶如南門之鎖鑰,無需申論,欲向南方擴(kuò)張大日本帝國之版圖,必須先經(jīng)此門戶”;“由此而達(dá)海峽諸半島及南洋群島”,“我邦占領(lǐng)該地之利益既然如此之大,則如被他國占領(lǐng),必對(duì)我邦損害極大”,“其他各國今后決不會(huì)袖手旁觀”,故 “今日若不能占領(lǐng),則終將永無占領(lǐng)之時(shí)機(jī)”。占領(lǐng)臺(tái)灣的第四任“總督”玉源太郎主張:“若在廈門……占據(jù)優(yōu)勢(shì),則我帝國恰如彼英國之于蘇伊士地峽,在東洋獨(dú)有同等權(quán)力,亦決非難事。”1899年美國占領(lǐng)菲律賓之前,美國在亞洲還沒有奪得一個(gè)像樣的基地,它需要日本為其東亞政策前趟“雷區(qū)”。這一時(shí)期美國對(duì)日本的基本政策就是縱容日本“應(yīng)該讓戰(zhàn)爭順著自己的道路走下去”。直至太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)前,縱容和利用日本為美國充當(dāng)東亞戰(zhàn)略“清道夫”是美國對(duì)日外交政策的基本特點(diǎn)。因此,在1894年日本對(duì)華發(fā)動(dòng)侵略戰(zhàn)爭之前,美國不僅拒絕干涉日本,還有意向日本派出軍事顧問,甚至利用駐華使館的外交特權(quán),窩藏包庇日本間諜,提供軍事情報(bào)等。1894年6月,日本借口朝鮮內(nèi)亂出兵朝鮮。同月初,美國將停在長崎的軍艦“巴爾的摩”號(hào)派往朝鮮。7月23日,即在中日甲午戰(zhàn)爭爆發(fā)前兩天,近50名美國海軍陸戰(zhàn)隊(duì)員在日本軍人的帶領(lǐng)下開赴漢城。9月,日本駐美公使建野鄉(xiāng)三與美國國務(wù)卿格雷沙姆會(huì)談,雙方針對(duì)中國達(dá)成默契。格雷沙姆問日本是否將尊重朝鮮獨(dú)立主權(quán),建野答日本在朝鮮沒有領(lǐng)土野心。格雷沙姆問日本是否關(guān)注中國甚于朝鮮,日本是否更希望與中國而非與朝鮮作戰(zhàn)?建野回答:此言極是。日本國內(nèi)形勢(shì)危急,與中國交戰(zhàn)將……使此得到改善。1894年7月8日和10月6日,英國兩次要求美國與歐洲列強(qiáng)聯(lián)合干涉中日戰(zhàn)爭時(shí),美國予以拒絕。美國駐華公使查爾斯·田貝于10月23日向國務(wù)院的報(bào)告中說“中國失敗,在達(dá)到其王朝受到威脅之前,都是有益的經(jīng)歷。這種事情來臨之日,就是外國干涉之時(shí)”】。田貝之子美國公使館一等參贊田夏禮在給美國國務(wù)院的報(bào)告中推測日本打敗中國并將強(qiáng)加于中國的一系列“改革”,這對(duì)西方列強(qiáng)是有利的;他在報(bào)告中寫道“日本宣稱,這次戰(zhàn)爭是一次文明對(duì)野蠻的戰(zhàn)爭。如果它堅(jiān)持這種說法,超脫其一已的私利,成為文明的戰(zhàn)士,它自己的面前將有一個(gè)廣闊的行動(dòng)領(lǐng)域”。這里需要說明的是,美國雖然鼓勵(lì)日本向中國發(fā)難,但其對(duì)華政策還是與日本有區(qū)別的。從日本方面說,中國的解體對(duì)日本是絕對(duì)有利,這會(huì)使它在一勞永逸地解除西面中國所獨(dú)有的洲際主體地緣政治板塊壓力的同時(shí),還使自己處于與英國一樣的利用大陸分裂形勢(shì)推行均勢(shì)外交的有利地位。但美國只希望中國主體地位削弱而不希望中國大面積解體。19世紀(jì)末中國面臨即將被西方列強(qiáng)瓜分的危險(xiǎn),美國國務(wù)卿海·約翰的思想庫中國問題權(quán)威柔克義(William Woodville Rockhill)“看出中國的解體會(huì)成為一場災(zāi)難。當(dāng)時(shí)還很少有人認(rèn)識(shí)到這一點(diǎn)。某些世界知名的政治家對(duì)大清帝國的瓦解即使不興高采烈也持漠不關(guān)心的態(tài)度。柔克義卻認(rèn)為一個(gè)有能力在其國境內(nèi)維持秩序的獨(dú)立自主的中國對(duì)亞洲力量的均勢(shì)是十分必需的”。在八國聯(lián)軍開進(jìn)中國后,美國國務(wù)卿海·約翰“仍希望有一個(gè)穩(wěn)定的中國,美國在談判中反對(duì)一切可能削弱中國的建議”。他認(rèn)為“一旦中國崩潰并被瓜分,美國就要面臨一個(gè)不愉快的任務(wù):在中國各地保護(hù)自己的權(quán)益,而它的對(duì)手則遠(yuǎn)比中國人難對(duì)付。此外,這場角逐的不可知的后果很可能就從毀滅中國所造成的真空中開始,這將比現(xiàn)存的不穩(wěn)定具有更大的威脅性。”1900年羅西奧多·羅斯福給德國駐美大使施特恩貝格的信中說:“我愿意看到日本占有朝鮮。它將對(duì)牽制俄國起作用,而俄國由于它的作為應(yīng)該接受這種報(bào)應(yīng)。但是我真誠地希望不要分割中國。這樣做將對(duì)任何人都不好。”這就是說,美國支持日本在東北亞的行動(dòng)只是為了牽制俄國,同時(shí),羅斯福心中還需要中國牽制日本和俄國,而要達(dá)此目的,中國就不能解體。事實(shí)上,美國對(duì)日本的支持是有限的:其極限是日本要強(qiáng)至能牽制中、俄,但不能破壞中國和俄國對(duì)日本的牽制并由此造成日本與美國的直接對(duì)峙;其底線是日本弱不至無力牽制中國而使中、美直接對(duì)峙。這時(shí)“美國所要扮演的正是柔克義為之設(shè)計(jì)的角色——遠(yuǎn)東權(quán)力均勢(shì)操縱者”的角色。這里還需要說明的是,英國和俄國對(duì)日本南向擴(kuò)張的態(tài)度則與美國有相當(dāng)?shù)牟煌?9世紀(jì)下半葉英國對(duì)日政策是希望日本在東北亞擴(kuò)張牽制俄國以減輕俄國同期在中亞波斯和阿富汗與英國強(qiáng)勁爭霸的壓力。為此英國反對(duì)日本對(duì)臺(tái)灣的擴(kuò)張,而沙俄則慫恿日本割占臺(tái)灣以沖擊英國的利益。1874年日本侵臺(tái)時(shí),英國駐華公使威妥瑪向日本使節(jié)大久保利通表示:如果日本不把矛頭指向臺(tái)灣而去侵略朝鮮,將會(huì)得到英國的援助。1894年5月正值朝鮮局勢(shì)告急,日英雙方進(jìn)行談判,6月中旬英國承認(rèn)了日本對(duì)朝鮮的武裝侵略。7月16日,兩國正式簽訂條約,英國同意取消在日租界及其行政權(quán),廢除在日領(lǐng)事裁判權(quán),提高關(guān)稅率,這對(duì)日本戰(zhàn)時(shí)外交是一重大支持。英國外交大臣金伯雷在簽字儀式上承認(rèn),“這樣的條約對(duì)于日本來說,其效果確實(shí)不少。說其效力比在朝鮮擊敗中國的大軍更為遠(yuǎn)大也不為過”。7月23日英國政府又對(duì)日本表示,若中日開戰(zhàn),不以上海為戰(zhàn)場,英國將采取“中立”。兩天后,日本便向中國開戰(zhàn),8月1日中國與日本先后宣戰(zhàn)。次年4月17日,中國戰(zhàn)敗并被迫簽訂《馬關(guān)條約》。戰(zhàn)爭前后,西方列強(qiáng)均抱著“漁翁得利”的準(zhǔn)備。中國被迫簽訂《馬關(guān)條約》的當(dāng)天,俄國正式向德法提出對(duì)日干涉的請(qǐng)求,德法隨即同意并迫使日本放棄遼東半島。作為回報(bào),除“賠款”外,中國還復(fù)照日本答應(yīng)“不將福建省內(nèi)三地讓與或租借給別國”。這個(gè)復(fù)照便成為日本以中國福建省為其勢(shì)力范圍的依據(jù)。1895年中國在甲午戰(zhàn)爭中的失敗對(duì)東亞地區(qū)的影響是結(jié)構(gòu)性的。首先,日本占領(lǐng)中國臺(tái)灣島并將福建納入日本的勢(shì)力范圍,這是日本實(shí)現(xiàn)后來“大東亞”戰(zhàn)略的關(guān)鍵一步,同時(shí)這也使日本接觸到了英國對(duì)日本擴(kuò)張可以容忍的極限。與此同時(shí),俄、德、法三國對(duì)日本干涉成功,又使俄國在東北亞的力量大增,加上1891年5月俄國建設(shè)橫跨西伯利亞鐵路工程開工。1896年,也就是中日甲午戰(zhàn)爭結(jié)束的第二年,俄國開始建設(shè)符拉迪沃斯托克軍港,這便加深了太平洋地區(qū)美國、英國,尤其日本對(duì)俄國的擔(dān)憂。1895年甲午戰(zhàn)爭后,日本、俄國在東北亞的崛起,這刺激了美國加速搶灘太平洋的行動(dòng)。1898年4月美國向西班牙開戰(zhàn),7月7日,美國趁英國忙于英布戰(zhàn)爭的空隙,在日本政府抗議中兼并為日本人視為東部安全重要戰(zhàn)略屏障的夏威夷。同年,西班牙戰(zhàn)敗,美國奪取了西班牙的屬地古巴、菲律賓、波多黎各和日本進(jìn)入東太平洋的戰(zhàn)略要塞關(guān)島。這也從東南兩向切斷了日本向太平洋擴(kuò)張的進(jìn)路。1899年,美國實(shí)現(xiàn)對(duì)薩摩亞群島的瓜分,從而拉起了西經(jīng)180度從阿留申群島經(jīng)夏威夷到薩摩亞群島的東太平洋的防御鏈條。這反過來又刺激了日本南下與美爭奪的沖動(dòng)。1900年8月20日,山縣有朋提出《關(guān)于北清事變善后》意見書,主張調(diào)頭再次南下,提出“經(jīng)營南方”的看法, 認(rèn)為“中國……雖可暫免瓜分,但因國家生氣久已衰耗,自身已無恢復(fù)之力”,所以,將來被瓜分的可能性是很大的,日本“自當(dāng)謀求將來遇有瓜分之機(jī),不至誤算”,“其方案宜擴(kuò)張勢(shì)力范圍,并要求在該范圍內(nèi)取得駐屯軍隊(duì)、鋪設(shè)鐵路、采掘礦山等特權(quán)”。“于福建之外,應(yīng)更將浙江劃歸我勢(shì)力范圍”,“其界限應(yīng)達(dá)到江西,抑或涉及浙江及江西之一部”,“將來可與臺(tái)灣相對(duì),犄角之勢(shì),平時(shí)可為我在中國內(nèi)地工業(yè)貿(mào)易之根據(jù)地,一旦有事則可扼東亞之咽喉,以制敵方之侵犯”。1900年8月,日本趁八國聯(lián)軍鎮(zhèn)壓義和團(tuán)運(yùn)動(dòng)之機(jī),出兵中國廈門,因遭到美國在內(nèi)的列強(qiáng)干涉而被迫中止。12月,美國又向日本非正式地提出美國海軍在中國福建三沙灣獲得加煤站的建議,這引起日本的極大警覺。這種從東南兩向?qū)θ毡拘纬珊蠂膲毫τ址催^來刺激日本加快先解決俄國,再總體與美國攤牌的軍事行動(dòng)。1898年日本貴族院議長近衛(wèi)篤麿對(duì)康有為首次使用“亞洲門羅主義”一語。在打擊俄國問題上,美國與日本的目的一樣。美國人認(rèn)識(shí)到“西伯利亞大鐵路及其支線不僅可以開發(fā)俄國遼闊的東部地區(qū),而且還會(huì)改變世界貿(mào)易的方向,取代倫敦控制的蘇伊士運(yùn)河作為通往中國的關(guān)鍵路線,并主宰中國——如果說不是環(huán)太平洋地區(qū)——的事務(wù)”;時(shí)任海軍助理部長西奧多·羅斯福向麥金萊總統(tǒng)匯報(bào)時(shí)警告“俄國對(duì)美國的亞洲利益的威脅日甚一日”。美國這時(shí)對(duì)日外交的基本政策是遏制日本向東太平洋擴(kuò)張,作為補(bǔ)償支持日本戰(zhàn)勝中國后再從俄國那里獲取利益。美國對(duì)日外交政策的要義,是將日本改造為美國在亞洲的打手,同時(shí)又是美國阻擋亞洲強(qiáng)國力量進(jìn)入東太平洋的“防波堤”。1904年2月8日,日本海軍襲擊俄國駐中國旅順的艦隊(duì),日俄戰(zhàn)爭拉開序幕。1905年1月,日軍攻陷旅順口,3月又在沈陽附近擊潰了俄國陸軍主力,5月俄國從波羅的海調(diào)來的增援艦隊(duì)也在對(duì)馬海峽被日軍擊敗。9月5日,日俄兩國簽訂《樸次茅斯和約》,俄承認(rèn)朝鮮為日本的勢(shì)力范圍;將在中國遼東半島(包括旅順口和大連)的租借權(quán)轉(zhuǎn)讓與日本,割讓庫頁島南部給日本。對(duì)于日本的勝利,1904年2月10日即在開戰(zhàn)的第三天,羅斯福在的日記中寫道:“對(duì)日本人的勝利,我高興透了。因?yàn)槿毡驹谧鲇欣谖覀兊氖隆?rdquo;同時(shí)他又對(duì)德國駐美大使施特恩堡表示:“從我們的利益說,我們希望日俄戰(zhàn)爭延長下去,希望它們兩敗俱傷,盡可能地耗盡元?dú)猓词乖趹?zhàn)后兩國的邊界也還未得到解決,兩國在利益范圍的界限上也一如戰(zhàn)前那樣對(duì)峙。這樣就可使它們保持戰(zhàn)爭狀態(tài),而且抑制它們?cè)趧e的方面的野心,日本就無法在膠州威脅德國,也無法在菲律賓威脅我國了。”1905年6月16日,羅斯福表示:在亞洲大陸與中國有關(guān)的事情解決之前,日本的矛頭將不會(huì)指向菲律賓。另一方面,西奧多·羅斯福也意識(shí)到日俄戰(zhàn)爭意味著美日矛盾將提上日程,認(rèn)為:“俄國作為一個(gè)東亞大國之被推翻,對(duì)我們的安全來說是……不幸的”,“最好還是讓俄國和日本對(duì)峙,使一方對(duì)另一方發(fā)揮抑制作用”。因此他主張要“防止俄國從整個(gè)東亞被趕走”。1904年3月19日,他在一封私人信件中表示:“如果日本獲勝,不僅斯拉夫人,而且我們大家都不得不考慮東亞的一個(gè)巨大的新勢(shì)力。勝利將使日本自動(dòng)地成為東方的一個(gè)難以對(duì)付的強(qiáng)國”。事實(shí)上,對(duì)俄戰(zhàn)爭勝利后,日本與俄國的矛盾開始轉(zhuǎn)向與美國的矛盾。而美國解決這一矛盾的外交政策基本是以西換東,即將日本的擴(kuò)張需求向中國和俄國推進(jìn)以減輕日本對(duì)東太平洋美國的戰(zhàn)略壓力。而這正是1894甲午戰(zhàn)爭、1905日俄戰(zhàn)爭前,美國將日本擴(kuò)張需求引向西北面以減輕南面菲律賓壓力的政策的翻版。(二)“可憐的塔夫脫”,美國不知深淺首次觸礁東北亞1909年,塔夫脫(William Howard Taft,1857-1930)就任美國總統(tǒng)。他認(rèn)為羅斯福姑息日本,情愿把美國在華利益置于次要地位以換取日本的好感的政策“是一個(gè)方向性的錯(cuò)誤”。他一反羅斯福的東亞政策,提出可以利用經(jīng)濟(jì)手段,通過“金元外交”來與日本和俄國爭奪東北亞的利益。塔夫脫的對(duì)華政策得到中國清政府的積極響應(yīng),清政府試圖在中國東北引入美國以抵消日俄的力量。1909年,美國開始大力向中國的投資市場滲透。最初塔夫脫想從滿清政府修建粵漢鐵路而發(fā)行債券中為美國銀行家爭取到份額,但迫于俄日壓力,未能成功。后塔夫脫又以個(gè)人名義致電醇親王,敦促他同意給美國資本家同等的一份債券,還是迫于列強(qiáng)的壓力,為清政府婉拒。6月美國銀行團(tuán)的代表司戴德先到倫敦拜會(huì)歐洲銀行界后,才到奉天見到主張引入美國資助開發(fā)鐵路的任錫良。任錫良籌劃了一個(gè)方案由美國銀行出資修筑一條從錦州橫貫滿洲的鐵路。10月中美終于簽署一項(xiàng)由美國銀行團(tuán)出資興建錦瑗鐵路的協(xié)定。同時(shí),為了減輕來自俄日的壓力,塔夫脫還提出一項(xiàng)諾克斯“中立化”計(jì)劃,建議把滿洲的鐵路全部中立化或國際化。塔夫脫天真地認(rèn)為,俄國人為減輕在中東鐵路的虧損,可能樂于同意美國的這項(xiàng)計(jì)劃。假如再能獲得英、法、德的支持,日本對(duì)南滿鐵路的控制也就隨之告終,美國在中國東北的商業(yè)利益就會(huì)擴(kuò)大。“這是一個(gè)偉大的夢(mèng)想,但是它像許多美夢(mèng)一樣,在旭日升起的時(shí)候消失了。”塔夫脫并不熟悉經(jīng)濟(jì)只是政治的繼續(xù)的道理。他懷著威爾遜或戈?duì)柊蛦谭蚴降膫ゴ蟊ж?fù),以為他所面臨的已經(jīng)是一個(gè)經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張可以代替軍事擴(kuò)張的“文明”時(shí)代。他根本沒有意識(shí)到美國來到了一個(gè)要與俄日虎口奪食并且是俄國人和日本人為此地交過手,流過血才劃清勢(shì)力范圍的地方。盡管俄日之間有矛盾,但面臨第三者介入,尤其是當(dāng)時(shí)力量并不是很強(qiáng)的美國人介入的時(shí)候,他們捍衛(wèi)其勢(shì)力范圍的決心就不是僅憑幾堆“金元”就能撼動(dòng)的。事實(shí)上盡管“美國是當(dāng)時(shí)唯一能夠在遠(yuǎn)東同日本抗衡的力量,但它的海軍實(shí)力還沒有強(qiáng)大到可以跨過太平洋同日本較量的程度”。而沒有海軍為后盾的經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張,無異于八面威風(fēng)卻不能奔走的泥足巨人。塔夫脫的外交攻勢(shì)引起俄日及其他列強(qiáng)的警覺,也引起他的前任對(duì)歐洲實(shí)力和均勢(shì)外交有深刻理解的西奧多•羅斯福的不安。他對(duì)兒子長嘆“可憐的塔夫脫”。他寫信并拜訪塔夫脫,告誡他:應(yīng)將美國的國力用于力所能及且有重要利益的地方。他認(rèn)為:日本可能成為包括美國在太平洋領(lǐng)地在內(nèi)美國安全的嚴(yán)重威脅。亞洲大陸的利益對(duì)日本是生死攸關(guān)的,而美國在那里的利益,特別是在滿洲的利益“實(shí)在不重要,而且美國人民也不會(huì)甘心為它冒導(dǎo)致沖突的最低限度的風(fēng)險(xiǎn)”。他警告塔夫脫:在滿洲向日本挑戰(zhàn)需要巨大的軍事力量,相當(dāng)于把英國海軍和德國陸軍結(jié)合在一起的實(shí)力。羅斯福對(duì)塔夫脫的理想主義“新計(jì)劃”大潑冷水說:當(dāng)一個(gè)強(qiáng)大的國家有意不顧美國的“門戶開放”政策而寧愿使用武力時(shí),“門戶開放”政策就毫無用處。當(dāng)前美國除辯論外,并不具備和日本在東北亞進(jìn)行大規(guī)模較量的實(shí)力。羅斯福建議塔夫脫放棄帶有攻勢(shì)的東北亞政策。姜還是老的辣,后來事實(shí)還是證明羅斯福的判斷是正確的,即東北亞是美國力所不及的地方。塔夫脫的建議首先遭到日俄的拒絕。英國、法國也不愿在東北亞支持塔夫脫的建議而得罪日俄。更為嚴(yán)重的還是,塔夫脫介入東北亞政策使剛發(fā)生過軍事沖突的日本和俄國迅速走向聯(lián)合。1909年12月24日,日本小村外相向俄國駐日大使提議繼1907年《俄日協(xié)約》之后,“現(xiàn)在正是應(yīng)當(dāng)邁出第二步的時(shí)機(jī),在滿洲的共同利益是兩國政治關(guān)系繼續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)”。小村提議得到俄方的“全然一致”的回應(yīng);1910年3月5日,俄國政府正式授權(quán)駐日大使馬列夫斯基向日本提出建立政治同盟的條件。日本政府于3月9日決定以明確劃定兩國在東北的勢(shì)力范圍、為維護(hù)在那里的利益而采取共同措施并互相支援為目標(biāo),同俄國締結(jié)新協(xié)約。會(huì)談?dòng)?月初舉行。在會(huì)談中俄國外相伊茲沃爾斯基稱:“若問滿洲將來歸誰掌握,當(dāng)然應(yīng)為日俄兩國所有”。日本公使本野則答說:“即使不用這樣露骨的文字來表現(xiàn),我想要找到一個(gè)同樣意義的文句并不難”。7月4日,伊茲沃爾斯基和本野一郎分別代表本國政府簽署第二次《俄日協(xié)約》和《俄日秘密條約》。“第二次俄日協(xié)約簽字的日子正是美國的國慶日,這種選擇本身完全可以視為對(duì)美國遠(yuǎn)東政策的強(qiáng)硬回答。它表明,日俄兩國企圖永遠(yuǎn)把美國拒之東北之外。”中國歷史學(xué)者崔丕先生對(duì)這個(gè)協(xié)約評(píng)價(jià)說:十分清楚,這次俄日協(xié)約不僅大大擴(kuò)大了第一次協(xié)約的范圍,而且在瓜分中國東北問題上具有更深刻的明確性。就其鞏固各自既得利益,抗拒其他列強(qiáng)的爭奪來說,則無異于一項(xiàng)進(jìn)攻性的同盟。其影響之深遠(yuǎn),遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了中國東北地區(qū)、東北亞洲的范圍。

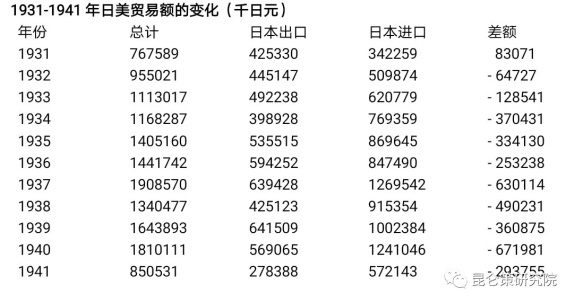

在日俄聯(lián)合強(qiáng)硬抵制下,美國不得不放棄“滿洲鐵路中立化計(jì)劃”而轉(zhuǎn)入以與英、法、德國合伙組建“四國銀行團(tuán)”方式介入東北亞。后還是迫于日本和俄國壓力,1911年9月四國銀行團(tuán)決定:“銀行團(tuán)不利用合同第十六款將其活動(dòng)擴(kuò)大到‘滿洲’,不妨礙俄、日兩國向該地區(qū)貸款。”1912年,日本和俄國被納入四國銀行團(tuán),四國銀行變?yōu)榱鶉y行。1913年3月18日,美國新任總統(tǒng)威爾遜發(fā)表《美國對(duì)華政策聲明》表示不再支持美國財(cái)團(tuán)留在六國銀行團(tuán)內(nèi),3月21日,美國正式退出六國銀行團(tuán),與此相應(yīng),美國強(qiáng)勢(shì)角逐東北亞的外交努力也在觸礁后隨之結(jié)束。20世紀(jì)初塔夫脫在東北亞的失敗使美國首次認(rèn)識(shí)到了美國東亞擴(kuò)張的極限;但只是在半個(gè)世紀(jì)后的朝鮮戰(zhàn)爭中,美國才再次并真正領(lǐng)悟到:東北亞是美國力所不及的地區(qū)。

二、 借力打力:以日本為對(duì)手,聯(lián)合中國和俄國——美國東亞外交的第二個(gè)時(shí)期

美國東亞外交的第二個(gè)時(shí)期是在20世紀(jì)上半葉,其特點(diǎn)是美國開始限制日本向南擴(kuò)張,在日本徹底將歐洲殖民勢(shì)力趕出南中國海后,再聯(lián)合英國、蘇聯(lián)和中國擊敗日本并使美國力量推進(jìn)到西太平洋。這一時(shí)期的美國在太平洋上的直接對(duì)手是日本,而英國、法國等歐洲國家則是美國的戰(zhàn)略競爭者。但從全球形勢(shì)看,在1941年12月7日日本襲擊美國珍珠港之前,歐洲在遠(yuǎn)東的勢(shì)力已被日本沖得蕩然無存,日本這時(shí)已轉(zhuǎn)為美國的既是戰(zhàn)略競爭者也是直接對(duì)手,而英國則成了美國的戰(zhàn)略伙伴。

(一)19世紀(jì)末日本東擴(kuò)止于夏威夷讓日本感受到其擴(kuò)張極限的事件,首先表現(xiàn)在與美國在夏威夷的爭奪上。夏威夷是太平洋上的島國,地處太平洋戰(zhàn)略要津,同時(shí)也是近世美國和日本雙方安全邊界的臨界點(diǎn),它與中途島等一起構(gòu)成美國容忍日本擴(kuò)張的最后底線。19世紀(jì)前半葉,夏威夷是美國在太平洋航線上的中繼站和捕鯨船的補(bǔ)給基地。美國于1842年承認(rèn)夏威夷王國并于1849年與其締結(jié)通商條約。此后美國在夏威夷與日本展開爭奪并迫使日本向東擴(kuò)張?jiān)诖送2健?9世紀(jì)后半葉美國謀求兼并夏威夷,日本則希望夏威夷保持獨(dú)立,雙方矛盾上升。1871年6月,日本與夏威夷建立外交關(guān)系,締結(jié)修好條約。1873年1月6日,美國駐日公使德朗請(qǐng)求國務(wù)院指示:“日本政府如果努力以和平的方式在夏威夷人民的同意下吞并該島,美國政府是否對(duì)此舉有任何反對(duì)?”美國務(wù)卿菲什明確答復(fù)美國不同意任何別國兼并夏威夷。1884年日本政府批準(zhǔn)向夏威夷移民,至1890年,夏威夷的日本移民已達(dá)12360人,占夏威夷總?cè)丝诘?3%。同期美國移民僅為1928人。三年后即1893年日本移民為10萬人,是同期美國移民的10倍。1893年1月,在美國駐夏威夷公使和美國海軍陸戰(zhàn)隊(duì)參與下,當(dāng)?shù)孛绹泼裢品耐呐酰⑿抡?qǐng)求并入美國。2月,日本即派“浪速”艦抵檀香山與日本“金剛”艦會(huì)合以表達(dá)對(duì)美國的不滿,11月17日,日本再派“浪速”艦前往夏威夷,告知日本駐檀香山總領(lǐng)事“不承認(rèn)任何可能成立的政府”。這迫使美國改變了立即吞并夏威夷的做法。羅斯福對(duì)此不滿地說:“我們?nèi)绻徽枷耐模毡尽⒌聡蛴蜁?huì)占。”夏威夷危機(jī)反過來也加速了日本向西擴(kuò)張的步伐,1894年日本為打開東亞“難局”發(fā)動(dòng)甲午戰(zhàn)爭。次年日本獲勝后即調(diào)頭再與美國爭奪夏威夷。1897年6月16日,美國和夏威夷在華盛頓簽署合并條約。日本派艦前往并與美國海軍對(duì)峙,美國不惜武力堅(jiān)守東太平洋的安全底線。由于日本在東北亞立足未穩(wěn),還受著俄國的戰(zhàn)略壓力。日本只有先西后東,將夏威夷問題留待將來總體解決。1897年12月22日,日本撤回對(duì)美國合并夏威夷的抗議。此舉標(biāo)志著日本東擴(kuò)的極限與美國容忍日本東擴(kuò)的底線在夏威夷得到日本的初步默認(rèn)和美國的確認(rèn)。(二)美國犧牲中國東北并沒有阻擋日本向太平洋的擴(kuò)張日俄戰(zhàn)爭后,東亞“最顯著的特點(diǎn)是日俄修好與日美交惡。斗爭的格局也由日本恃英抗俄演變?yōu)槿毡韭?lián)俄制美,日美對(duì)立隨之取代日俄對(duì)立”。1906年至1907年日本陸軍制定第一個(gè)正式的軍事戰(zhàn)略計(jì)劃,由《帝國國防方針》、《帝國軍隊(duì)之用兵綱領(lǐng)》、《國防所要兵力》三部分組成。計(jì)劃將日本的擴(kuò)張重心仍放在俄國,而將美國列為僅次于俄國的假想敵。主張由陸軍“對(duì)俄國能在遠(yuǎn)東使用的兵力取攻勢(shì)”,海軍“在東洋對(duì)美國海軍取攻勢(shì)”,“在東亞對(duì)俄、美兵力取攻勢(shì)”。 1907年,美國也制定了第一個(gè)正式的對(duì)日戰(zhàn)爭計(jì)劃,并決定就可能與日本發(fā)生的戰(zhàn)爭進(jìn)行聯(lián)合研究。同年6月美國決定派美國戰(zhàn)斗艦隊(duì)進(jìn)行一次環(huán)球航行,“此舉是對(duì)日美關(guān)系惡化的反應(yīng),旨在威懾日本,使之不敢輕舉妄動(dòng)”。1908年后,美國國會(huì)分兩次撥款180萬美元,加強(qiáng)夏威夷設(shè)防,使之成為海軍的戰(zhàn)略基地。1911年,美國第一次制定在后來不斷修改和升級(jí)的對(duì)日作戰(zhàn)的“橙色計(jì)劃”。同年美國海軍軍事學(xué)院為未來的日美沖突作出預(yù)測,認(rèn)為在這場沖突中,日本謀求打破美國的遏制政策,在控制現(xiàn)在和將從事侵略的海上側(cè)翼的同時(shí)確保其貿(mào)易通道。這要求日本通過奪取菲律賓、關(guān)島、或許還要攻占夏威夷來把美國逐出西太平洋。以此為前提,美軍將單獨(dú)對(duì)日作戰(zhàn),迫使日本撤出中國東北地區(qū),戰(zhàn)爭將以海戰(zhàn)而非陸戰(zhàn)的形式進(jìn)行。美國將由此取得制海權(quán),收復(fù)失地并抑制日本的商業(yè)。最佳設(shè)想是,一個(gè)或一個(gè)以上的盟國將在東亞大陸的一場戰(zhàn)爭中阻止日本,這將轉(zhuǎn)移美國面臨的來自日本的威脅。1908年11月30日,美日雙方在一段時(shí)間的拉鋸式的討價(jià)還價(jià)后,日本駐美大使高平小五郎與美國國務(wù)卿魯特達(dá)成協(xié)定即《魯特-高平協(xié)定》(亦稱《羅脫-高平協(xié)定》)。這是日美就地區(qū)安全首次公開達(dá)成的一個(gè)全面但卻十分脆弱的協(xié)議,“目的在于維持上述地區(qū)(即太平洋地區(qū)——筆者注)內(nèi)彼此的所有權(quán)”。這實(shí)際上已包含與日本劃分勢(shì)力范圍并暗示日本仍有向西北擴(kuò)張的余地。1908年9月6日,日本駐美大使高平小五郎向小壽太郎外相報(bào)告說,他與羅斯福總統(tǒng)談話后的印象是:“羅斯福愿把‘滿洲’與中國的其他領(lǐng)土區(qū)別對(duì)待。”1915年3月13日,美國國務(wù)卿布賴恩對(duì)日本向中國提出21條發(fā)表聲明稱:“合眾國有理由反對(duì)日本關(guān)于山東、南滿和蒙古東部的‘要求’;盡管如此,合眾國坦率地承認(rèn),版圖的接近造成日本和這些地區(qū)之間的特殊關(guān)系。”1917年4月,美國對(duì)德宣戰(zhàn),隨后出兵歐洲參與第一次世界大戰(zhàn),并在太平洋地區(qū)與日本作了適度妥協(xié)。11月2日,日本與美國在華盛頓簽署《蘭辛-石井協(xié)定》,進(jìn)一步確認(rèn)布賴恩的聲明,稱“合眾國和日本兩國政府承認(rèn)領(lǐng)土的接近造成兩個(gè)國家之間的特殊關(guān)系,因而合眾國政府承認(rèn)日本在中國,特別是在它的與之接近的部分,有特殊的利益”。《蘭辛-石井協(xié)定》是美國在參與歐洲大戰(zhàn)因而無力西顧太平洋的特殊條件下與日本簽訂的帶有不得已而忍讓一時(shí)的文件,它表明日美合作關(guān)系至此已臻極限。1922年秋,美國政府以與《九國公約》的精神相悖為由,向日本提議并在日本的反對(duì)中于1923年4月廢除了《蘭辛-石井協(xié)定》。此后的美日矛盾漸升為太平洋地區(qū)的主要矛盾。美國的太平洋外交及其政策大體上是英國大西洋外交的繼承和創(chuàng)造性應(yīng)用。英國對(duì)歐洲的傳統(tǒng)政策是大陸均勢(shì)。其要義是努力確保大陸國家間力量平衡,在這種平衡中使之相互制衡,從而造成誰也不能單獨(dú)挑戰(zhàn)英國霸權(quán)地位的地緣政治格局。16世紀(jì)初,英國首席大臣T.沃爾西支持西班牙同法國作戰(zhàn),但當(dāng)西班牙取得支配歐洲的優(yōu)勢(shì)時(shí),轉(zhuǎn)而傾向法國。1896年英國首相索爾茲伯里在倫敦市長宴會(huì)致詞時(shí)提出:英國應(yīng)該不參加固定的同盟與集團(tuán),保持行動(dòng)自由,便于操縱“歐洲均勢(shì)”。均勢(shì)外交在歐洲政治中有很廣泛的影響。英國的均勢(shì)外交基于現(xiàn)成破碎的歐洲大陸地緣政治形勢(shì)。美國崛起后,面對(duì)的太平洋是以俄國和中國這兩大主體板塊,并以中國為中心主體板塊的地緣政治形勢(shì)。主體對(duì)主體,美國在東亞外交就沒有矛盾可利用,從而也就沒有推行“均勢(shì)外交”的條件。而19世紀(jì)下半葉日本的崛起和中國衰落,使美國認(rèn)識(shí)到這是利用日本打破亞洲地緣政治主體板塊的天賜良機(jī):利用日本的擴(kuò)張需求,在“保全”中國的——實(shí)質(zhì)是為了保住中國對(duì)其他國家的牽制力量——前提下,支持日本在東北亞成長為有利于美國在太平洋西岸實(shí)行“大陸均勢(shì)”的新的主體地緣政治板塊,同時(shí)也可將必然要出現(xiàn)的日本東進(jìn)勢(shì)頭消耗,至少部分消耗在東北亞,以減輕美國的安全壓力。這種戰(zhàn)略不同于又源于老牌英國的“大陸均勢(shì)”政策。而在美國外交史中能夠理解其中深義并在制定美國外交政策中能對(duì)其創(chuàng)造性運(yùn)用的人并不多,而始終沉默于領(lǐng)袖們身后的柔克義、馬漢、馬歇爾和基辛格等學(xué)者則是我們后人解開上述美國外交戰(zhàn)略思想的關(guān)鍵人物。在日本打敗俄國幾年后,時(shí)任駐俄公使的柔克義意識(shí)到美國不要過于忽視俄國在太平洋的積極作用。1911年1月21日,他寫信給國務(wù)卿諾克斯認(rèn)為:“俄國在遠(yuǎn)東的友好與合作似乎非常重要,其價(jià)值將隨著日本的擴(kuò)張而不斷增加。”隨著日本南向擴(kuò)張日益明顯,柔克義的亞洲設(shè)計(jì)方案開始進(jìn)入美國政治家視野,1932年11月17日,富蘭克林·羅斯福總統(tǒng)與蘇聯(lián)外交人民委員李維諾夫簽署協(xié)議,兩國正式建立外交關(guān)系。行文至此,必須給讀者交待的是,柔克義的思想是美國遠(yuǎn)東外交研究中具有源頭意義的環(huán)節(jié)。如果說柔克義利用日本牽制中國和俄國的思想在西奧多·羅斯福時(shí)代曾對(duì)美太平洋安全政策產(chǎn)生重大作用的話,那么,柔克義的利用俄國牽制日本的思想在后來富蘭克林·羅斯福時(shí)期的馬歇爾那里則得到了天才和創(chuàng)造性地運(yùn)用和發(fā)揮:美國不僅利用俄國人在太平洋戰(zhàn)爭中牽制并打敗了日本,而且還利用俄國人在歐洲戰(zhàn)場上牽制并打敗了希特勒,并通過將蘇聯(lián)力量引入東歐而最終擠壓并窒息了歐洲的世界霸權(quán)。1923年日本開始把美國當(dāng)做唯一的假想敵,同年修訂的《帝國國防方針》中預(yù)言,“日美沖突,勢(shì)在必至”。1931年“九一八”事變爆發(fā),美國對(duì)日本的外交政策“考慮的核心問題不過是在何種程度上把日本這股‘禍水’引向或限制在中國東北地區(qū)”。但日本這時(shí)完全忘卻了美國曾在19世紀(jì)70年代對(duì)日本侵略中國臺(tái)灣行動(dòng)的支持,以及英國和美國曾在1894年中日甲午戰(zhàn)爭和1905年日俄戰(zhàn)爭中對(duì)日本的支持,最終對(duì)曾幫助日本崛起的美國和英國反咬一口, 1937年7月,日本發(fā)動(dòng)對(duì)華全面侵略戰(zhàn)爭。1938年10月,日本占領(lǐng)廣州、武漢。接著全速向南進(jìn)軍:1941年12月,日本偷襲珍珠港并迅速向南中國海推進(jìn);到1942年夏,先后占領(lǐng)新加坡、緬甸、菲律賓、印尼、關(guān)島、威克島、新幾內(nèi)亞一部分、阿留申群島以及太平洋上其他許多島嶼。(三)“奇怪的戰(zhàn)爭”:美國借助日本為其充當(dāng)遠(yuǎn)東戰(zhàn)略“清道夫”這里有一個(gè)長期困擾人們的問題,即從1931年“九一八”事變至1941年12月日本襲擊珍珠港之間,美國的遠(yuǎn)東利益已受到日本的嚴(yán)重沖擊,1937年12月12日,日本飛機(jī)還在中國長江上擊沉美國炮艦“帕奈”號(hào),但此間美國與日本的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系不僅沒有縮小反而有增無減,如下表所示:

【來源:轉(zhuǎn)自劉世龍著:《美日關(guān)系1791-2001)》,世界知識(shí)出版社2003年版,第721頁。】

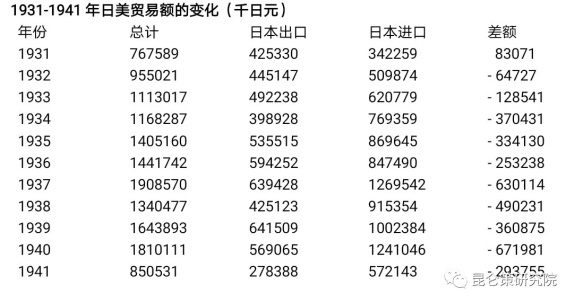

尤其讓人難以理解的是,美國國務(wù)院在1939年4月6日發(fā)表的新聞公報(bào)中已明確告知:“1937年,日本大量屯集各種原料和用于軍事工業(yè)及重工業(yè)的原材料。1937年下半年和1938年全年,日本在中國采取了戰(zhàn)爭行動(dòng)。1937年和1938年滿洲大幅增加外國(日本除外)商品的進(jìn)口顯然與日本的軍事行動(dòng)有關(guān)。”1937年,美國對(duì)日本開始采取日益嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)限制措施,但事實(shí)上戰(zhàn)爭的關(guān)鍵物資石油及相關(guān)石油制品的美日貿(mào)易,卻不降反增。1937年美國輸往日本的鋼鐵、飛機(jī)及其零件、車床、石油、汽油、銅、鉛,分別比1936年增加了15.3倍、1.5倍、2.5倍、0.5倍、0.5倍、1.4倍和1/10;1938年日本進(jìn)口的戰(zhàn)略原料中,美國所占份額,石油及石油制品、機(jī)器、廢鐵、銅、飛機(jī)、鐵合金、鉛、汽車分別占65.6%、67.1%、90.4%、90.9%、76.9%、82.7%、45.5%、64.7%。從1937年至1939年,美國對(duì)日本輸出總額每年保持2億多美元,其中軍需物資所占份額,1937年為58%,1938年為66%,1939年竟達(dá)81%。1940年7月26日富蘭克林·羅斯福總統(tǒng)簽署的第2417號(hào)公告中開始限制對(duì)日石油產(chǎn)品的出口。但此項(xiàng)公告并未嚴(yán)格執(zhí)行。“美國對(duì)日石油出口在1940年比1939年增加21%,1941年前五個(gè)月又為1940年全年的50%。此時(shí)美國對(duì)日出口的74%為石油。”與此同時(shí),美國對(duì)中國的出口貿(mào)易量卻遠(yuǎn)低于日本。如下表所示:

【來源: 孔華潤(Warrn I. Cohen)著,張靜爾譯:《美國對(duì)中國的反應(yīng)》(America’s Response to China ——An Interpretative History of Sino-American Relations),復(fù)旦大學(xué)出版社1989年版,第132頁。】

上表可見,美國對(duì)中國1939年的出口價(jià)值總額只是1932年的水平,而對(duì)日1939年的出口價(jià)值總額與1932年相比高出72%。這說明,至少在1940年之前,美國是有意通過弱化中國的抵抗力量而達(dá)到放縱日本南下的目的。1940年9月24日,日軍入侵印支,27日,日本與德國、意大利三國在柏林簽署《德意日三國同盟條約》。1941年4月16日,美日兩國簽署《日美兩國諒解方案》,提出“通過兩國的共同努力,在太平洋上建立起以道義為基礎(chǔ)的和平,并迅速達(dá)到兩國間懇切而友好的諒解”。6月22日,德國向蘇聯(lián)開戰(zhàn)。到1941年11月羅斯福及其同僚已不再懷疑美日戰(zhàn)爭不可避免。但美國軍方領(lǐng)導(dǎo)人,包括陸軍參謀長馬歇爾和海軍戰(zhàn)爭部長斯塔克都認(rèn)為美國尚未作好兩洋作戰(zhàn)的準(zhǔn)備,希望“設(shè)法把戰(zhàn)爭的爆發(fā)推遲到最后時(shí)刻”,避免在遠(yuǎn)東立即卷入。為此羅斯福親筆給赫爾寫了有效期為六個(gè)月的備忘錄,其中第一條就是“美日恢復(fù)經(jīng)濟(jì)關(guān)系——現(xiàn)在一定數(shù)量的石油和大米、以后再加別的”,條件是換取日本不可能采取的不再向印度支那和滿洲邊境,或南邊的任何地方增兵。“1941年5月6日,中國取得從美國獲取租借物資的資格,但石油繼續(xù)源源不斷地流向日本,羅斯福政府按照它自己認(rèn)為例行的步調(diào)推選一項(xiàng)鼓勵(lì)中國,限制日本,使美國置身于太平洋戰(zhàn)爭之外的政策。”11月24日,赫爾根據(jù)總統(tǒng)指示,擬就了一個(gè)臨時(shí)過渡辦法,遭到中國、英國、荷蘭、澳大利亞的反對(duì)。12月7日,日本向美國宣戰(zhàn)。那么,這里要問的是,馬歇爾等認(rèn)為的“美國尚未作好兩洋作戰(zhàn)的準(zhǔn)備”,以及“設(shè)法把戰(zhàn)爭的爆發(fā)推遲到最后時(shí)刻”是什么意思呢?目前美國公布的文件都將之歸于美國的先歐后亞的戰(zhàn)略安排,其次是美國國內(nèi)的孤立主義限制了羅斯福提前對(duì)日本采取行動(dòng)。但是我們只要研究一下當(dāng)時(shí)美國全球戰(zhàn)略及其面對(duì)的主要矛盾,就會(huì)有新的認(rèn)識(shí)。美國外交史學(xué)者孔華潤等學(xué)者正確地指出:

第一次世界大戰(zhàn)前夜的世界是由歐洲主宰的。在我們追溯1913年至1945年間的美國對(duì)外關(guān)系史時(shí),重要的一點(diǎn)是應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到美國是在由歐洲軍事、經(jīng)濟(jì)和文化主導(dǎo)下的世界體系當(dāng)中得以建立并從事其對(duì)外事務(wù)的。

筆者認(rèn)為這個(gè)判斷不僅是準(zhǔn)確的,而且也是我們思考太平洋戰(zhàn)爭前美國對(duì)日外交的大背景。正如孔華潤先生所說:“注意到美國誕生的世界舞臺(tái)是由歐洲軍事、經(jīng)濟(jì)、和文化所塑造這一點(diǎn)是重要的,因?yàn)樗鼮檫@一年輕國家的內(nèi)政外交提供了起點(diǎn)。”如果同意這個(gè)基本判斷,那么我們可以說,直至1945年8月15日之前,與美國在歐洲面臨的既要打敗德國又要打敗英法歐洲的雙重任務(wù)一樣,在東亞地區(qū),美國同樣面臨著既要打敗日本,也要對(duì)歐洲落井下石,驅(qū)逐并收奪英國、德國、荷蘭等老牌殖民主義在東亞地區(qū)的勢(shì)力范圍的雙重任務(wù)。換言之,在驅(qū)逐歐洲殖民主義在亞太勢(shì)力的問題上,美國與日本是一致的,這一點(diǎn)在1941年4月16日發(fā)表的《日美兩國諒解方案》中就有明確的表述。該方案第七條A點(diǎn)認(rèn)為:

日、美兩國政府不承認(rèn)歐洲各國將來在東亞和西南太平洋接受領(lǐng)土的割讓,或者對(duì)現(xiàn)存的國家進(jìn)行合并。

正因此,美國才支持日本在東北亞和有限支持日本在東南亞擴(kuò)張。支持的下限是不能影響其在東太平洋的安全,上限是日本沖垮歐洲列強(qiáng)在亞太的殖民體系。但在這之后太平洋的政治主導(dǎo)權(quán)上,美日關(guān)系則是對(duì)立的。如前所述,美國對(duì)日外交政策就是利用日本最大限度地削弱中國傳統(tǒng)的主體板塊地位、俄國在東北亞的擴(kuò)張勢(shì)頭和歐洲列強(qiáng)在東南亞勢(shì)力范圍,然后,再聯(lián)合這些國家打敗日本以收漁翁之利。而所有這些又都是服務(wù)于柔克義等戰(zhàn)略學(xué)者為美國提出的在西太平洋建立類似歐洲英、法、德之間那樣的有利于美國長期控制和操縱的中、俄、日之間的均勢(shì)平衡的戰(zhàn)略目標(biāo)的。其實(shí)早在19世紀(jì)末,美國就研究和實(shí)施這一外交戰(zhàn)略。1895年5月,面對(duì)日本的崛起,西奧多·羅斯福要求海軍軍事學(xué)院制定一個(gè)戰(zhàn)爭計(jì)劃。于是,以海軍少將蒙哥馬利·西卡德為首的特別委員會(huì)提出了基于在夏威夷與日本、在古巴與西班牙同時(shí)進(jìn)行兩場戰(zhàn)爭的設(shè)想。1901年至1905年,由于俄國因素的存在,美國的主要傾向是借重日本的力量。1901年,美國海軍還有兩種意見,委員會(huì)在春季完成的一個(gè)計(jì)劃中就設(shè)想一場英日美為一方,俄德法為另一方的戰(zhàn)爭。1902年日英同盟成立后,美國仍認(rèn)為日本具有不確定性,但利用日本的傾向在增強(qiáng)。里米上將在1902年5月的總委員會(huì)的會(huì)議上宣布:英日雖是最可怕的對(duì)手,但在一場可能的對(duì)俄法的戰(zhàn)爭中,卻是最可能與美國聯(lián)合的兩個(gè)大國。1904年5月,日俄戰(zhàn)爭爆發(fā)后,美國海軍仍堅(jiān)持:優(yōu)先計(jì)劃一場在遠(yuǎn)東反對(duì)德俄法聯(lián)盟的可能的戰(zhàn)爭。盡管日本不能確定,但仍可同英國一起被視為美國最可能的盟國。海軍的上述立場很快被陸軍否定,陸軍部長和海軍部長在1902年6月批準(zhǔn)陸軍軍事學(xué)者H.布利斯提出的優(yōu)先考慮西半球的戰(zhàn)爭設(shè)想,認(rèn)為未來可能性最大的戰(zhàn)爭原因是,一個(gè)歐洲列強(qiáng)的行動(dòng)或目標(biāo)與門羅主義的沖突。如果再考慮從1922年2月6日《五國海軍條約》之后直到1930年1月,以史汀生為首的美國代表團(tuán)在倫敦海軍會(huì)議上與英、法、日、意諸國代表在取得艦艇噸位份額上的討價(jià)還價(jià),我們就能理解在太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)前,美國全球戰(zhàn)略中需要優(yōu)先解決的并不是日美矛盾而是美國與歐洲的矛盾,這使借重日本削弱歐洲在亞太的勢(shì)力的策略自覺不自覺地成為美國戰(zhàn)略家們不便明說的共識(shí),這也是上述馬歇爾等提出的“美國尚未作好兩洋作戰(zhàn)的準(zhǔn)備”,以及“設(shè)法把戰(zhàn)爭的爆發(fā)推遲到最后時(shí)刻”理由的更深層的原因。換言之,所謂“最后時(shí)刻”就是英法等被德、意、日打得再也爬不起來但又不至斷氣的時(shí)刻,這是1823年4月28日美國國務(wù)卿昆西•亞當(dāng)斯在寫給駐西班牙公使訓(xùn)令中提出的“等待蘋果成熟”政策在20世紀(jì)的創(chuàng)造性運(yùn)用。作為美國戰(zhàn)略導(dǎo)師的英國人對(duì)美國學(xué)生們的這點(diǎn)小把戲看得明白,英國學(xué)者C.A.麥克唐納在書中寫道:

最糟糕的是,美國的政策可能把英國拖入十分危險(xiǎn)的境地而又不能充分保證支持英國。1931年以后在遠(yuǎn)東的情況似乎尤其如此。在那兒,先是在滿洲危機(jī)中,而后又在1934年的海軍談判中,美國人看來決心推動(dòng)英國與日本對(duì)抗(其實(shí)也在另一方面推動(dòng)日本與英國對(duì)抗——筆者注),而英國政府是極力想避免這種局面的。在滿洲危機(jī)期間,鮑爾溫抱怨說:“從美國人那兒除了空話以外你什么也不能得到。他們說得天花亂墜,但是只是說說而已!”后來他還直言不諱地說他已“對(duì)美國人討厭至極”因而不愿意會(huì)見他們。1932年時(shí)的外交大臣西蒙指出:“我們必須記住,盡管如果我們不與美國人協(xié)調(diào)行動(dòng),美國會(huì)表示十分驚訝,……但如果我們與他們協(xié)調(diào)行動(dòng),他們就會(huì)把工作的主要壓力和責(zé)難丟給我們。”華盛頓總是“把針對(duì)日本的困難工作”留給倫敦去做。

不是嗎,在英法等老牌殖民主義沒有被打到這分上之前,在東亞地區(qū),美國不惜讓出菲律賓以縱容日本向南“狂飆突進(jìn)”。在歐洲地區(qū),1935年2月,墨索里尼向東非增派軍隊(duì),以加強(qiáng)1934年12月開始的對(duì)埃塞俄比亞的入侵;3月,希特勒再次違反凡爾賽條約,宣布將德軍增加到條約限額的5倍共50萬并恢復(fù)征兵。可美國于1935年8月31日通過中立法案,規(guī)定禁止向交戰(zhàn)國運(yùn)輸軍火。10月當(dāng)國聯(lián)準(zhǔn)備對(duì)意大利制裁并要求美國表態(tài)時(shí),羅斯福則通知赫爾說,美國將遵循一種“獨(dú)立的”政策;既要置身于戰(zhàn)爭之外,又要防止戰(zhàn)爭的延長。同時(shí)羅斯福還認(rèn)定石油、煤炭、銅錠等不在中立法禁運(yùn)的物資之列,他只同意對(duì)這些原料實(shí)行“道義上”的禁運(yùn)。事實(shí)上,1935年10月同1934年10相比,美對(duì)意出口總額雖略有下降,但石油產(chǎn)品、純銅和廢鋼鐵卻增長1倍多,而在1935年最后3個(gè)月里,美國運(yùn)往意大利的石油比平時(shí)還多3倍。1936年3月,德國重新占領(lǐng)萊茵區(qū)。“由于最近一次國會(huì)辯論中表現(xiàn)出美國人要求嚴(yán)守中立的情緒,加之英法兩國在反對(duì)柏林方面不可能采取堅(jiān)定立場,因此美國對(duì)希特勒的行動(dòng)采取了‘不干涉’的總政策。”英國學(xué)者C.A.麥克唐納對(duì)美國人的《中立法》看得透徹,他在書中寫道:

華盛頓在拒絕保證英國屬地安全的同時(shí)繼續(xù)反對(duì)任何英日和解。亞洲并不是英國利益遭受挫折的唯一地區(qū)。倫敦的許多人責(zé)怪美國先是破壞了1933年的世界經(jīng)濟(jì)會(huì)議,然后又通過《中立法》,使歐洲的形勢(shì)日益惡化。正如霍爾所指出的,這些行動(dòng)“不僅證實(shí)了許多不相信美國任何有效幫助歐洲人的疑慮,而且暴露了民主陣線的分歧,因而不可避免地加強(qiáng)了獨(dú)裁者們?nèi)找嬖鲩L的力量。”張伯倫感到只要《中立法》還存在,美國就不能對(duì)歐洲的穩(wěn)定作什么貢獻(xiàn)。

1937年7月,羅斯福總統(tǒng)邀請(qǐng)英國首相張伯倫到華盛頓共商合作方案,張伯倫拒絕并留下一句名言:“除了甜言蜜語,最好別依靠美國人任何東西。”這其實(shí)一點(diǎn)也不奇怪,英國綏靖德國,是為了削弱蘇聯(lián);那美國就不能綏靖德國、意大利和日本以削弱英國嗎?當(dāng)然可以。不到萬不得已,在國際斗爭中難得有“同一個(gè)戰(zhàn)壕的戰(zhàn)友”。美國默認(rèn)德國在歐洲、意大利在地中海、日本在太平洋將英國打到心力交瘁之際,再被美國榨一遍“油水”后,才向英國伸出援助之手。1940年9月27日,德意日簽訂三國同盟條約,英國已在大西洋和太平洋被打得遍體鱗傷并絕無反手之力的情況下,丘吉爾于當(dāng)月請(qǐng)求羅斯福提供武器,羅斯福同意向英皇家海軍轉(zhuǎn)讓50艘超齡驅(qū)逐艦,作為交換英國付出的代價(jià)是英國從紐芬蘭到特立尼達(dá)之間8個(gè)海軍基地的“將以九十九年為期租與合眾國”的使用權(quán)。羅斯福不無得意地在致國會(huì)的咨文中向全國宣布這項(xiàng)趁火打劫的交易時(shí)說:在紐芬蘭和百慕大建立基地的權(quán)利是慷慨地贈(zèng)予和高興地接受的禮物。上述的其他基地則以交換我們五十艘逾齡驅(qū)逐艦來獲得的。……這是從購買路易斯安那以來為加強(qiáng)我國的國防而采取的最重要的行動(dòng)。

即使如此,美國還在1941年4月16日與日本簽署了《日美兩國諒解方案》,稱:“美國政府闡明:美國對(duì)歐洲戰(zhàn)爭的態(tài)度,不論現(xiàn)在和將來,不受攻擊同盟的約束,即決不援助一方面的國家而攻擊他方面的國家。美國政府聲明:堅(jiān)持對(duì)戰(zhàn)爭的嫌惡態(tài)度,因此,不論現(xiàn)在和將來,對(duì)于歐洲戰(zhàn)爭的態(tài)度,只取決于為保衛(wèi)本國的福利和安全而考慮。”更有甚者,美國與日本置英、法國國難于不顧,在該方案第七條A點(diǎn)共同聲明:“日、美兩國政府不承認(rèn)歐洲各國將來在東亞和西南太平洋接受領(lǐng)土的割讓,或者對(duì)現(xiàn)存的國家進(jìn)行合并。”另一方面又于8月14日美英兩國簽署《大西洋憲章》。只是到了1941年12月7日日本襲擊珍珠港,1942年“ABDA(即美國、英國、荷蘭、澳大利亞——筆者注)”防線為日本基本打垮后,美國才真正開展與英國在太平洋上的戰(zhàn)略合作。1942年2月23日,英國政府與美國政府簽訂并于同日生效的《聯(lián)合王國政府與美利堅(jiān)合眾國政府關(guān)于在進(jìn)行反侵略戰(zhàn)爭中相互援助所適用原則的協(xié)定》;6月2日,與中國簽訂并于同日生效的《中美抵抗侵略互助協(xié)定》;6月11日,與蘇聯(lián)簽訂并于同日生效的《美利堅(jiān)合眾國與蘇維埃社會(huì)主義共和國聯(lián)盟關(guān)于在進(jìn)行反侵略戰(zhàn)爭中相互援助所適用原則的協(xié)定》。這時(shí)美國與日本的戰(zhàn)爭才真正開始,可這時(shí)歐洲英法在大西洋的力量已被德國和意大利打散,在太平洋的力量則被日本沖得蕩然無存。美國就像拳擊裁判,在一方倒下并數(shù)十下后才將敗者扶起;不同的只是,美國是在敗方倒下并將敗方口袋掏空后才將敗方扶起。實(shí)際上,現(xiàn)在所有的文件都在強(qiáng)調(diào)——實(shí)際是夸大——美國對(duì)日本的容忍是由于其“歐洲第一”的戰(zhàn)略,同時(shí)也是由于美國國內(nèi)保守主義對(duì)羅斯福的制約。這都沒錯(cuò),但確切地說,是羅斯福借助了這些因素延長日本在太平洋——實(shí)際上還有德國在大西洋——上對(duì)英國的沖擊。在太平洋上,當(dāng)日本沖垮東南亞英法勢(shì)力范圍的時(shí)候,日本的南進(jìn)擴(kuò)張也就到了美國容忍日本南下的底線。只有到這個(gè)時(shí)候,美國才開始比較徹底地對(duì)日本實(shí)行石油禁運(yùn),其對(duì)日本的致命效果在日本經(jīng)濟(jì)學(xué)家大野健一所著并于2005年出版的《從江戶到平成》一書中有如下冷靜評(píng)估:如果停止從美國進(jìn)口石油,日本的石油儲(chǔ)備只能維持1-2年。暫且不談導(dǎo)致日本戰(zhàn)敗的政治和外交原因,僅從經(jīng)濟(jì)方面分析的話,原因就是缺乏燃料和原材料,以及由此引發(fā)的戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)的崩潰。日本在戰(zhàn)爭中幾乎喪失了所有的船舶,因此根本無法從殖民地和占領(lǐng)區(qū)向本土運(yùn)輸物資。

盎格魯撒克遜式的實(shí)用主義是美國外交的在理想主義掩飾下的精華。1941年6月希特勒揮師進(jìn)攻蘇聯(lián),杜魯門就說:“如果我們看到德國占了上風(fēng),就應(yīng)該援助俄國;如果俄國要贏了,就去幫助德國,這樣才能讓他們大拼個(gè)夠,盡管我可不希望看到希特勒獲勝!”二戰(zhàn)后,基辛格曾請(qǐng)教杜魯門:哪一項(xiàng)外交政策決定是他最希望受后人承認(rèn)不忘。杜魯門一點(diǎn)也不猶豫,立刻回答說:“我們徹底擊潰敵人,逼得他們投降,然后又幫他們復(fù)蘇,成為民主國家,并且加入國際社會(huì)。只有美國會(huì)這么做。”(四)美國對(duì)華地緣戰(zhàn)略設(shè)計(jì)及其失敗美國原本是想利用日本的擴(kuò)張改變東亞以中國為主體的地緣政治格局,使美國在東西兩翼都出現(xiàn)易于為美國操縱的歐洲式的破碎型地緣政治格局。這在1941年4月16日美國與日本簽署的《日美兩國諒解方案》中以文件的形式得到確認(rèn)。該文件第三部分“兩國政府對(duì)于中國事變的關(guān)系”中聲明“美國總統(tǒng)承認(rèn)下列條件,并在日本國政府對(duì)此提出保證時(shí),美國總統(tǒng)應(yīng)根據(jù)這些條件,向蔣政權(quán)作和平勸告”,其“勸告”內(nèi)容之一即H點(diǎn)明確表示美國“承認(rèn)滿洲國”。該方案第五部分保證“在這個(gè)諒解方案得到成立并經(jīng)兩國政府批準(zhǔn)后,日、美兩國各自需要對(duì)方所有的物資時(shí),由對(duì)方保證確實(shí)供應(yīng)”;“為了促進(jìn)兩國間的經(jīng)濟(jì)合作,美國對(duì)日本提供足夠的信用貸款,以改善東亞經(jīng)濟(jì)狀況為目的而實(shí)現(xiàn)工商業(yè)的發(fā)展和日、美的經(jīng)濟(jì)合作”。1942年8月3日,羅斯福行政助理居里曾對(duì)蔣介石說:“華盛頓部分人之印象已不將中國東北認(rèn)系中國一部分,應(yīng)作為戰(zhàn)后日俄兩國間之緩沖國。”12月2日,羅斯福總統(tǒng)的政治顧問兼蔣介石政府的政治顧問拉鐵摩爾對(duì)蘇聯(lián)大使披露美國的戰(zhàn)略意圖,說:“華盛頓和倫敦在考慮,或把東北留給日本,或把東北變成‘緩沖地帶’,以便(在任何情況下)保障遠(yuǎn)東的均勢(shì)。”1943年11月,魏德邁還建議“在歐洲,盟國應(yīng)推遲在西部開辟反對(duì)希特勒德國的第二戰(zhàn)場,直到德國人同俄國人在東部打得更加兩敗俱傷。在亞洲,他敦促不要完全摧毀日本的力量而應(yīng)該保留一部分,‘以對(duì)付蘇聯(lián)的擴(kuò)張’”。即使到了1945年11月20日,駐華美軍司令魏德邁向美國政府提出關(guān)于中國問題的報(bào)告,還提議由國民黨政府集中力量控制華北,而把中國東北交由國際托管。只是在蘇聯(lián)出兵中國東北打敗日本“關(guān)東軍”并將東北交給毛澤東領(lǐng)導(dǎo)的中國共產(chǎn)黨武裝力量,以及中國共產(chǎn)黨在遼沈、淮海和平津戰(zhàn)役取得勝利并勝利渡江以后,美國肢解太平洋西岸中國板塊的企圖才化為泡影。

征服者被被征服者所征服,也是大國興衰的一條重要規(guī)律。如果說,利用日本肢解中國主體地緣政治板塊是一百多年來美國東亞外交的企圖的話,那么利用美國虛化這一目標(biāo)從而保住了中國在亞洲的主體板塊則是太平洋戰(zhàn)爭和朝鮮戰(zhàn)爭期間中國政治家的最大成就。笑到最后的是笑得最好的:1937年中國抗戰(zhàn),1940年中國已被分成若干個(gè)政治實(shí)體,1945年抗戰(zhàn)勝利后,中國減化為兩個(gè)政治實(shí)體,并成為四大戰(zhàn)勝國之一;到1949年中國除臺(tái)灣外基本完成國家統(tǒng)一。1953年中國在朝鮮戰(zhàn)場上打敗曾打敗日本人的美國人;1964年中國成為世界上為數(shù)不多的有核國家。從1937年到1949年,如果說日本人在太平洋曾為美國人充當(dāng)了“戰(zhàn)略清道夫”的話,那從某種意義上看,美國人又為中國人在東亞當(dāng)了一次“戰(zhàn)略搬運(yùn)工”。不可一世的美國人至今也沒有意識(shí)到這一點(diǎn):從這些線索探索20世紀(jì)上半葉的東亞政治,在朝鮮、印度都被大國肢解為兩個(gè)國家的新地緣政治環(huán)境中,就起點(diǎn)和崛起速度比較而言,中國是四大戰(zhàn)勝國中的最大贏家。

(未完待續(xù);作者系北京航空航天大學(xué)戰(zhàn)略問題研究中心教授;原文載于《張文木戰(zhàn)略文集》第5卷,參閱山東人民出版社2020年版,第163-309頁;來源:昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】,作者授權(quán)最新修訂發(fā)布)

【本公眾號(hào)所編發(fā)文章歡迎轉(zhuǎn)載,為尊重和維護(hù)原創(chuàng)權(quán)利,請(qǐng)轉(zhuǎn)載時(shí)務(wù)必注明原創(chuàng)作者、來源網(wǎng)站和公眾號(hào)。閱讀更多文章,請(qǐng)點(diǎn)擊微信號(hào)最后左下角“閱讀原文”】

【昆侖策研究院】作為綜合性戰(zhàn)略研究和咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu),遵循國家憲法和法律,秉持對(duì)國家、對(duì)社會(huì)、對(duì)客戶負(fù)責(zé),講真話、講實(shí)話的信條,追崇研究價(jià)值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實(shí)情、獻(xiàn)明策,為實(shí)現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的“中國夢(mèng)”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請(qǐng)看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

責(zé)任編輯:向太陽

特別申明:

1、本文只代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn),僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽(yù)問題,請(qǐng)及時(shí)與本站聯(lián)系,我們將及時(shí)做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

肖志夫:要準(zhǔn)備打仗

肖志夫:要準(zhǔn)備打仗 陳文玲:中俄兩國應(yīng)該而且能夠走向更加深度的合作

陳文玲:中俄兩國應(yīng)該而且能夠走向更加深度的合作 尚鳴:必須正視我國從非常態(tài)復(fù)蘇走向常態(tài)增長的四大制約因素

尚鳴:必須正視我國從非常態(tài)復(fù)蘇走向常態(tài)增長的四大制約因素 王毅:中美關(guān)系須撥亂反正,重回正軌(全文)

王毅:中美關(guān)系須撥亂反正,重回正軌(全文)