您好!今天是:2025年-4月16日-星期三

1990年1月,擔任福建省寧德地委書記的習近平同志,在一篇題為《加強脫貧第一線的核心力量——建設好農村黨組織》的文章中說,“在革命戰爭年代,我們黨之所以能把廣大農民群眾團結、吸引在自己的周圍,是由于黨領導群眾求得解放,通過打土豪、分田地、土地改革給農民帶來了實實在在的利益。”

13年后,擔任中共浙江省委書記的習近平同志又在題為《關于社會主義市場經濟的理論思考》的文章中指出:“新中國成立后,黨和國家實行土地改革,從根本上改變了農村的生產關系,極大地調動了廣大農民的積極性,解放了農村生產力。”

如果到網上搜索一下“中國歷史上幾千年來最大最徹底的改革”,就會出現“這樣一種改革是指1950年的土地改革”。更詳細的《部編歷史·八下》 第3課 土地改革(導學案):“1950年《中華人民共和國土地改革法》:廢除地主階級封建剝削的土地所有制,實行農民土地所有制,解放農村生產力,發展農業生產,為新中國的工業化開辟道路。”“沒收地主的土地,分給無地或少地的農民耕種;也分給地主一份土地,讓他們自己耕種,在勞動中改造自己;注意保存富農經濟,在政治上中立富農。徹底摧毀了封建土地制度,消滅了地主階級,提高了農民生產生活積極性,鞏固的新生的人民政權,為國家工業化建設奠定了基礎。”

然而,如果在網上搜索:“土改”,立刻會跳出“土改的惡果”、“土改的血腥歷史”、“土改殺了多少人”、“土改隊長玩地主婆”,等字眼。

似乎有太多的網民沒有受過我國的九年制義務教育。因此,有必要在這里普及一下歷史常識。

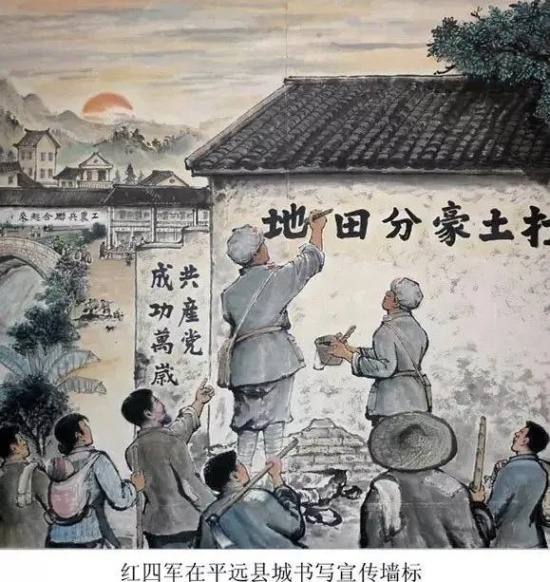

土地改革是中國人民在中國共產黨領導下,徹底鏟除封建剝削制度的一場深刻的社會革命,是我國民主革命的一項基本任務。1946年,廣大解放區農民獲得土地的愿望非常強烈。各個解放區在抗戰勝利以后實際上已經先后進行了一些土地改革工作。所以,中國共產黨在這個時候需要及時調整抗戰以來所實行的減租減息的政策。

2018年熱播的電視劇《共產黨人劉少奇》第44集,再現了1946年初的一個歷史場面:毛主席和劉少奇探討當時局勢時,毛主席認為要解放中國,必先解放農民,要解放農民,必先解放土地。毛主席要求從現在開始,專門把土地改革當作頭等大事。

1946年5月4日,中共中央專門討論了土地問題。主持會議的劉少奇說:“土地問題,今天實際上群眾在解決,中央只有一個1942年土地政策的決定,已經落在群眾的后面了。”

1950年6月,在中共七屆三中全會上,毛主席提出,全黨和全國人民當前的中心任務,是為爭取國家財政經濟狀況的基本好轉,而要完成這一中心任務,一個首要的條件就是繼續完成全國農村土地改革這一民主革命的歷史任務。

在隨后召開的全國政協一屆二次會議上,劉少奇作了《關于土地改革問題的報告》,就土改的目的意義方針政策作了全面的闡述。

劉少奇在報告中說:“土地改革的基本內容,就是沒收地主階級的土地,分配給無地少地的農民。這樣,當作一個階級來說,就在社會上廢除了地主這一個階級,把封建剝削的土地所有制改變為農民的土地所有制。這樣一種改革,誠然是中國歷史上幾千年來一次最大最徹底的改革。”

他還回顧老解放區土改的經驗教訓,總結道:“我們在今后的土地改革中,不能容許混亂現象的發生,不能容許在偏向和混亂現象發生之后很久不加糾正,而必須完全依照中央人民政府和各級人民政府所頒布的法令及其所決定的方針、政策和步驟,有領導地、有計劃地、有秩序地去進行。因為我們今后的土地改革是歷史上最大規模的土地改革,只有這樣,才能符合最大多數人民的利益。”

為此,他特別強調:“為了在土地改革中及時地鎮壓與處分惡霸分子、特務反革命分子及地主階級中的反抗與破壞活動,并處理農民對于這些分子的控訴,應該組織人民法庭來擔負這種任務。”

1950年6月28日,中央人民政府委員會第八次會議通過《中華人民共和國土地改革法》。6月30日,毛主席主席簽署命令,正式頒布該法律。7月20日,經中央人民政府政務院會議討論通過,頒布施行了《人民法庭組織通則》,對人民法庭的組織方式、權責劃分進行了規定。1950年秋后,土地改革運動在新解放區分期分批地陸續開展起來。

到1952年底,除部分少數民族地區外,全國絕大多數地區基本完成了土地改革。土地改革的順利完成,徹底消滅了封建土地所有制,解放了農業生產力,進一步鞏固了工農聯盟,為國民經濟的恢復和發展,為國家社會主義工業化開辟了道路。

如果站在中國大歷史的角度來來看,最能體現“中國歷史上幾千年來最大最徹底的改革”的,除了解放農村生產力外(1952年農副業總產值按不變價格計算比1949年增長48.5%),應該是經濟上的為國家工業化開辟道路和推動中國政治現代化的進程。簡而言之,土地改革的成功,是中國向現代國家轉型的基礎。

舊中國工業化程度低,工商業投資風險大,而封建土地制度具有極強的穩固性,再又受傳統重農輕商思想影響,工商業資本和高利貸資本被源源不斷地轉化為地租,更加導致土地的集中,阻礙工商業的發展,如果不從根本上改變這種制度,中國工業化之路將遙遙無期。土改之后,地主賴以寄生的土地被沒收(他們只能留下和別的農戶同樣的一份),從土地中獲取地租收入的可能性已經不存在。同時新中國初期黨對工商業采取保護和發展的政策,這樣社會資本的流向開始發生重大轉變,由農業部門流向工商業部門,這一轉變對中國社會及現代化影響非同小可。同時,土地改革解放生產力使農村經濟增長較快,也為工業化提供豐富的原料,勞動力和市場;農民解除地租剝削后,農業剩余僅為國家和農民分享,又為國家積累工業化資金創造了有利條件,推動了中國的工業化進程。

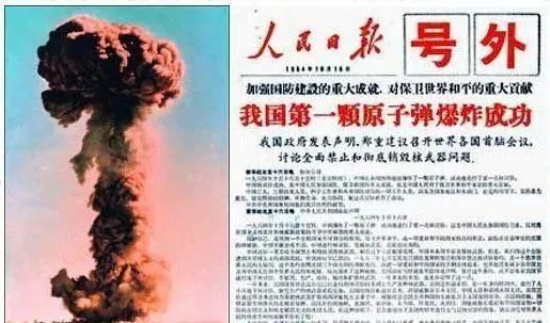

毛主席在新中國成立前夕指出:我們的國家在政治上已經獨立,但要做到完全獨立,還必須實現國家工業化。

工業化指的是原先以農業經濟為主的國家的工業經濟比重不斷提高,以達到取代農業經濟成為國民經濟主體的過程。具有高度發達的工業經濟是一個現代國家的主要標志。因此,對于一個農業人口占百分之九十的農業國,要使人民不再受帝國主義的欺負,在向現代國家轉型的道路上不再被外力打斷,唯有調動一切積極因素,挖掘一切潛力,使全國人民的一切局部的暫時的利益都服從這個最高利益,才可能在盡可能短的時間內實現國家工業化。由于世界上還沒有一個體量這樣大的國家順利轉型的經驗可借鑒,新中國前三十年走了一些彎路,再加之國家面臨嚴酷的外部發展環境,工業化建設進行得相當艱難。但經過近30年的艱苦努力,新中國還是逐步建立了獨立的、比較完整的工業體系和國民經濟體系。

對于這個歷史性的巨大成就,曾經一度被不少國內的專家學者所忽視。但或許海外(境外)的專家學者對這個成就看得更清楚一些。

臺灣大學政治系教授、臺灣中央研究院院士朱云漢認為:“共產黨建立了動員能力特別強的現代國家體制,并且樹立了非常強的國家意志。這個體制在中國的歷史上和地域上從來沒有出現過,其動員滲透能力深入到社會的最底層。同時,共產黨完成了一場相當徹底的社會主義革命,把私有財產權,尤其是最重要的土地資本,變為國有或是集體所有。而這個龐大的公共資產,是后來30年經濟快速發展的資本。”“在這個過程中,它有能力為了國家或者社會主義建設的目標,把農民的剩余資源用于國防工業建設和現代化建設;把現代部門里,尤其是都市和工業部門的所有資本都社會化,然后作為快速發展工業化的重要資產。”

美籍華人歷史學家黃仁宇說,毛主席和中國共產黨改革了中國的農村,創造了一個新的底層結構,并將農業上的剩余用于工業,蓬勃發展的工業又吸納了農村的富余勞動力。

臺灣大學外文系教授顏元叔在1991年撰文寫道:“他們衣衫襤褸地制造出原子彈、氫彈、中子彈,他們蹲茅坑卻射出長征火箭和載人飛船,他們以捏泥巴的雙手舉破世界紀錄,他們磨破屁股奪回整打的奧運金牌,他們重建唐山而成聯合國頒獎之世界模范市……同胞們,他們為的是什么?沒有別的:他們愛此‘中華’,他們不能讓‘中華’再隕落!”

在提到新中國前三十年的工業化建設成就時,最有分量的是國防工業從無到有逐步建設起來,成功發射“兩彈一星”,因而鞏固了國家政權穩定,成為了世界上有影響力的大國。

王淦昌是兩彈一星的元勛,他親身參加了土改。他認為:參加土改是我人生的重要轉變。這也可以從另一個視角看到土改的偉大意義。

1996年,他向撰寫他的傳記的作者講述了他參加土改的整個過程,因為他當時寫過詳細的日記。最后他說:“許多年后,我曾多次回憶起這段經歷,一直覺得受益匪淺。盡管我生于農村,幼年時也在農村生活了多年,但對于地主如何剝削農民、壓迫農民并不了解,因此參加土改,對我來說是人生的重要轉折,也是一次深刻的教育。最重要的是使我理解了中國共產黨為什么能在很短的時間內,將農民組織起來,取得了民主革命的勝利。”

所以,王淦昌后來在總結他取得的成績時說:“新中國成立了,在中國共產黨的領導下,才能夠做我想做的工作,為祖國的社會主義建設盡自己一份力量。”

這次土地改革運動的還有一個有歷史性的作用:推動了中國政治現代化進程。

新中國初期的土地改革運動,首先是作為一場經濟領域的變革而出現的,但其實還蘊含著深刻的政治方面的意義。沒有占人口百分之九十的農民在政治上的參與,中國的政治現代化充其量不過是紙上談兵。土地改革摧毀了封建專制統治的基礎,標志著中國人民反封建任務的最終完成,為中國政治現代化開辟了全新的局面。

第一,建立起新的行政管理制度,這是中國政治現代化的一個重要內容,土地改革在進行分田地,打破農村宗族勢力統治的同時,建立農村基層政權,改變過去各自為政,一盤散沙的政治結構。

這種上下相通,城鄉聯系的基層行政管理制度,一方面是國家權力能直接下達到鄉村,提高了新中國的政治控制能力;另一方面也有利于廣大農村保持長期穩定,對中國這樣一個地域廣闊歷史悠久的農業大國來說,強有力的中央集權對現代化建設具有重要的保障作用,而高效嚴密的農村基層組織是保證這一龐大行政系統有效運行的關鍵。每個鄉村還建立了民兵組織,成為鞏固人民民主專政和保衛翻身果實的重要力量。農村穩定發展為工業化免去了后顧之憂。

值得一提的是,當時的農村的干部之所以能夠有比較強的“政治控制能力”,是建立在他們自己的先鋒模范作用之上的。

當年的人民日報,曾刊載過湖北省紅安縣干部下鄉的事。縣委十八個委員中,經常下鄉的十四人。農村鄉一級的干部,更是要深入到田間地頭。有位叫做王樹昌的區指導組長和一位叫做鄧開志的鄉支書,“穿著鞋襪,在田岸上‘檢查生產’,一個社員大聲叫罵:‘娘賣瘟的,搖搖擺擺,像個相公(少爺),莫把我們的田埂子踩坍了!’王樹昌問:‘你罵誰?’那個社員說,‘我罵你!王樹昌把這個情況向當時在鄉下工作的縣委副書記張景田同志反映。張景田同志說,‘罵得對!這是因為我們沒有參加生產領導生產!’張景田同志向這個區的干部講了這件事,號召這個區的干部參加生產,領導生產。在他的影響下,全區干部每人都買了一把鋤頭。”

對于干部下鄉參加勞動,多年以后,民間還流傳這樣的打油詩:“下鄉背干糧,干活光脊梁。早上挑滿缸,晚睡硬板床。”有人作了背景注釋:二十世紀五十年代是一個奮斗的年代,是一個熱情洋溢的年代。在這一個年代里,人民團結合作,共同為祖國的繁榮昌盛而不斷努力。領導干部們為了群眾們的幸福,下鄉視察工作不辭勞苦,艱苦奮斗,反映了干部清正廉潔、以身作則、吃苦耐勞的精神。

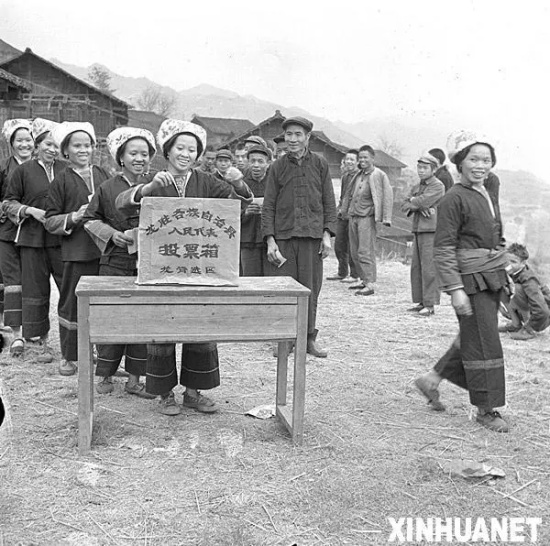

第二、土地改革運動同時還喚醒增強了農民的民主意識和政治參與意識。

土改以后,傳統鄉村權威與身份的重新劃分而喪失,加上首次頻繁地接觸黨政干部,農民在感受自身定位日益提高的同時,萌發了民主意識。在運動中受到中央政府從未有過的高度重視,并親自建立起代表自己意愿的權威組織,體驗當家作主的滋味,農民的參政議政意識和要求也不斷增強。土地改革使農民不僅在經濟上更在政治上翻了身,通過在實踐中切切實實地培養農民的民主觀念和政治熱情,有力地推動了中國現代化發展。

我國憲法學著名學者許崇德,曾經親身參與了中國歷史上第一次農民投票選舉人大代表的整個過程。

1953年夏,《中華人民共和國全國人民代表大會及地方各級人民代表大會選舉法》頒布。剛剛畢業并留校任教的許崇德被派往山東泰安,參加中央人民政府內務部在農村開展的第一次基層普選試點工作隊。他同工作組其他同志一道幫助當地的鄉政府,經歷了從選民登記一直到召開第一次鄉人民代表大會的全過程。許崇德一邊學習選舉法和有關的中央文件,一邊進行實際操作,實驗選舉制度的每一個環節。

許崇德所在的普選試點地是泰安縣城關鄉。一開始,太多的從未聽過的新名詞讓那些祖祖輩輩只知道種地的農民一頭霧水:“啥叫普選?”“啥叫選民資格?”“人代會是干嗎的?”......

為了動員大家,許崇德和同事找來青年團員組成了宣傳隊,挨家挨戶宣講:“從現在開始,我們要選舉出自己的代表來管理國家,這是人民當家做主的權利,是神圣的權利。”

很快宣傳就有了效果。選民登記那天,登記點一早就排起了長隊,連大半輩子沒出過幾趟遠門的農村老大娘,也穿上了逢年過節才穿的漂亮的衣服趕來了。

因為舊社會很多婦女都沒有名字,只有“王家大妹”、“李家大嫂”這樣的稱呼,所以許崇德和同事們在登記選民時,現場就給她們取了名字——“你叫王亞美,你叫李素珍……”

上上下下幾經醞釀,完成了候選人名單。張榜公示之后,就到了選舉的日子。

許崇德清楚地記得,開選舉大會那天,鄉親們緊挨著站在一起。大會主持人念完候選人的名字,就宣布同意的舉手,不同意的不舉手,這樣就把鄉人大代表選出來了。許崇德后來回憶道:“農民千百年來受壓迫,現在第一次參加選舉,他們的積極性非常高。在當時老百姓的心目中,有選舉權的才是人民,沒有選舉權的那就是專政對象了。”“被選上的村民樂得合不攏嘴。”目睹盛況的許崇德,當時就深刻認識到,農民一直占中國人口的百分之九十,千百年來飽受剝削壓迫,總算迎來了第一次當家做主的時刻,這無疑是具有劃時代的意義的。

三十多年后,許崇德有機會故地重游。一個令他意外的收獲是:從當年參加過這次普選的一個老鄉手中,竟然找到了一張被珍藏著的早已發黃了的“選民證”。他感慨萬分:這是中國歷史上第一次真正意義上的普選。

這次土地改革在農村建立起新型社會關系,改變了農村的社會面貌。傳統社會農民與地主是一種不平等的人身依附關系,土地成為維系這種關系的基礎。土改后,這種封建性依附關系被摧毀,農民實現了從未有過的身份自由和人格平等,社會地位、經濟地位和政治地位都明顯上升,在此基礎上建立了全新的人際關系,從根本上動搖著農村的封建思想觀念。同時,土改打破了宗族勢力統治,削弱人們的宗族意識,用更為廣泛的愛國主義和社會主義觀念取代這種狹隘的思想,使人們在新的集體主義和國家至上的意識激勵下,齊心協力的建設新中國。另外值得注意的是,土地改革過程中,政府廣泛動員農民參與運動的同時,更強調有序的領導,培養大批干部組成工作隊深入到廣大農村地區,組織城市知識分子到農村參與土改,這些舉措無形中擴大了城鄉交流,黨內外知識分子往來于農村和城市,給農村帶去文明的生活方式和先進的科技知識。各地農村開展文化掃盲運動、愛國衛生運動。新的科學知識開始傳布。勞動光榮逐漸成為風氣。同時,翻身農民的子弟開始大量進入學校。這一切,都對農村經濟發展和農村社會進步起到了重要作用。

當中國改革開放四十多年取得舉世矚目的成績的時候,“憶往昔,崢嶸歲月稠”,其基礎還是“中國歷史上幾千年來最大最徹底的改革”。

美國著名社會學家阿銳基的觀點非常值得關注,他認為:新中國成立初期,中國的普及教育、工業化、農村集體工業萌芽,都是中國經濟起飛的基礎,也是后來鄉鎮企業萌芽發展、農村工業化開始的先導。他特別分析了為什么世界上許多國家都實行對外開放政策,唯有中國的對外開放就能夠成就巨大,舉世矚目。他發現的秘密是,中國吸引外資的并不是其巨大且極其低廉的勞動力——這個條件印度等很多第三世界大國都具有——而是這個勞動儲備的高質量——包括健康狀況、教育程度以及自我管理能力等方面——再加上中國政府的資源動員能力。

2015年10月,被譽為啊“中國農村改革之父”的杜潤生(生前擔任《炎黃春秋》顧問)去世。他晚年在回憶他親耳聆聽毛主席關于土地改革的指示時寫道:“毛主席的這個指示,豐富了中國土地改革的政治內容。盤據于全國鄉村的豪紳地主統治,被農民推翻,代之以民主政權,中央政府號令可以上下貫通無阻,這為經濟發展創造了一個重要的政治前提。國外曾有些學者評價中國土地改革,認為農民所得土地無多,意義不大,他們恰恰忽視了通過土改對基層政權實行民主改造,對于國家發展所起到的重大作用。”

末了,筆者還想補充一句。新中國實行土地改革以后,一直有人心懷不滿,把土改運動中出現的一些偏差,放大成整個土改的“真相”,翻案之心不死。誰要是批評他們,他們就扣上一頂“反對改革”的大帽子。那么,他們念念不忘要翻“中國歷史上幾千年來最大最徹底的改革”的案,又算是反對什么呢?

文章已于2021/04/08修改

作者:胡新民 來源:淮左徐郎微信公眾號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞