圖注:1958年,毛澤東在河南農村視察

消滅私有制,消滅剝削,建立社會主義制度,在高度發達的物質技術基礎上不斷滿足全體社會成員日益增長的物質文化需要,實現共同富裕,是馬克思主義者孜孜以求的奮斗目標。毛澤東作為偉大的馬克思主義者,始終把防止兩極分化作為自己堅定的政治目標和堅守的最后底線,并在理想與現實的巨大張力甚至反差中推進了中國人民實現共同富裕的歷史進程。晚年毛澤東探索共同富裕道路的理論與實踐是個充滿矛盾的復雜體,有成功,也有失誤。

一、十字路口的抉擇

近代中國的兩大歷史任務是實現民族獨立、人民解放和國家繁榮富強、人民共同富裕。鑒于資本主義發展過程中因私有制和商品經濟所暴露出來的剝削、物欲、貧富懸殊等等罪惡和弊端,中國共產黨在成立之日起就確立了中國社會的“非資本主義前途”。毛澤東曾莊嚴宣示:“我們的將來綱領或最高綱領,是要將中國推進到社會主義社會和共產主義社會去的,這是確定的和毫無疑義的。我們黨的名稱和我們的馬克思主義的宇宙觀,明確地指明了這個將來的、無限光明的、無限美妙的最高理想。”在毛澤東看來,舊中國之所以受盡外國資本主義的侵略和凌辱,中國人民之所以不能自立自強,都是因為兩大問題,一是剝削,二是貧窮。而社會主義和共產主義制度正是以消滅剝削制度和貧窮為目的的。

經過長期艱難曲折的革命斗爭,中國共產黨領導人民推翻了壓在人民頭上的三座大山,取得了新民主主義革命的勝利,建立了新中國。隨著國民經濟的恢復、土地改革的基本完成,在我國存在兩千多年的土地制度被徹底摧毀,農業生產力獲得了極大的解放。然而,土地改革完成后,在我國農業中占絕對優勢的仍是小農經濟。小農經濟不僅無法滿足工業化對糧食和原料作物日益增長的需要,并且會在農村中導致新的經濟競爭和階級分化。面對土改后出現的土地買賣、高利貸、土地集中和雇工經營等現象,毛澤東憂慮地說道:“現在農村中存在的是富農的資本主義所有制和像汪洋大海一樣的個體農民的所有制。大家已經看見,在最近幾年中,農村中的資本主義自發勢力一天一天地在發展,新富農已經到處出現,許多富裕中農力求把自己變為富農。許多貧農,則因為生產資料不足,仍然處于貧困地位,有些人欠了債,有些人出賣土地,或者出租土地。這種情況如果讓它發展下去,農村中向兩極分化的現象必然一天一天地嚴重起來。”

農村中出現的“兩極分化”傾向,使中國共產黨走到了一個十字路口:是將農民組織起來走向社會主義,還是放任自流走向資本主義?剛從舊制度的剝削和壓迫下解放出來的廣大農民,是不愿意也不可能走資本主義道路的。但是,農民作為小私有生產者,保守私有是他們的天性,在未認識到只有社會主義道路才是其唯一出路以前,他們無時無刻不在盼望著資本主義前途。為了防止兩極分化重新抬頭,毛澤東決定提前結束新民主主義的發展策略,轉而采取社會主義的實際步驟。他向全黨解釋道:“我們的政策是在于積極地而又謹慎地經過許多具體的、恰當的、多樣的過渡的形式,把農民的個體經濟的積極性引到互助合作的積極性的軌道上來,從而克服那種建立在個體經濟基礎上的資本主義自發勢力的傾向,逐步過渡到社會主義。”毛澤東之所以在十字路口選擇走社會主義道路,是因為“除了社會主義,再無別的出路”。他曾告誡全黨,如果我們只安于小農經濟的現狀,不給小農經濟指出社會主義改造這一條正確的光明的和廣闊的出路,那就一定會發展到放棄社會主義在農村的陣地,幫助農村資本主義自發勢力的生長,因而也就一定會妨礙農業生產力的上升和農民生活的繼續改善,破壞工業與農業的平衡,破壞計劃經濟和國家工業化,破壞工農聯盟。

二、天平兩端的權衡

實現國家的昌盛、人民的富裕,往往是經濟落后國家獨立后首要的選擇。問題是,在“一窮二白”的基礎上建設社會主義,時時面臨著生產力與生產關系、公平與效率、物質刺激與精神激勵、公與私等十分重大的矛盾和選擇,這不能不使毛澤東常常處于一種深刻的矛盾旋渦之中。

(一)發展生產力與變革生產關系

新中國成立后,面對我國“一窮二白”的落后面貌,毛澤東焦急萬分地指出:“我們還是一個農業國。在農業國的基礎上,是談不上什么強的,也談不上什么富的。”毛澤東深知,中國要擺脫貧窮落后走向繁榮富強,必須以發展生產力為中心任務。

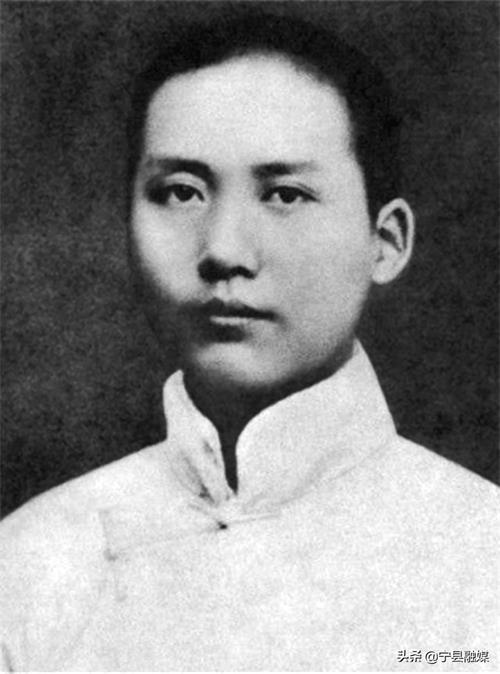

圖注:青年毛澤東

只有社會生產力比較充分的發展,我們的社會主義經濟制度和政治制度,才算獲得了自己的比較充分的物質基礎,我們的國家才算充分鞏固,社會主義社會才算從根本上建成了。正因為毛澤東高度重視生產力發展,我國在建國后不久便初步實現了工業化,為進一步實現社會主義和共同富裕奠定了經濟基礎。然而,生產資料公有制確立后,毛澤東卻轉而片面夸大生產關系的反作用,認為“先把上層建筑改變了,生產關系搞好了,上了軌道了,才為生產力的大發展開辟了道路,為物質基礎的增強準備了條件。”由此出發,毛澤東以頻繁的群眾運動和急風驟雨式的階級斗爭取代了按客觀規律進行經濟建設。在“大躍進”中,他試圖用“全黨動員、全民上陣”的群眾運動來推動生產指標翻番,結果“大躍進”成為“大躍退”。在“文革”中,他通過抓人的思想革命來促進生產力的發展,結果陷入了“以階級斗爭為綱”和要把經濟工作放在第一位的矛盾之中。

(二)提高經濟效率與強調社會公平

毛澤東以追求社會公平為最高己任,但他卻對絕對平均主義歷來持批判態度。針對人民公社化運動中出現的共產風、平均主義等錯誤傾向,毛澤東予以了嚴厲的批評。他明確指出“共產風”的實質,就是無償占有別人的勞動成果。他在第二次鄭州會議上說:“公社在一九五八年秋季成立之后,刮起了一陣‘共產風’。主要內容有三條:一是窮富拉平。二是積累太多,義務勞動太多。三是‘共’各種‘產’。”他甚至說,這是“掠奪”,是“搶劫”的行為。但是,毛澤東在實踐中卻越發擔憂提高勞動效率所必須提倡的社會競爭及由此而來的利益差別。為了防止兩極分化,他片面理解按勞分配原則,抹殺人們之間合理的利益差別,全國出現了不顧生產力水平的窮過渡和“共產風”。在所有制上盲目升級,追求“一大二公三純”;在分配制度上,搞“供給制”,平均主義泛濫成災;在生產和流通上,出現了取消商品生產和交換,實行產品經濟和自然經濟的傾向。這樣,高度集中統一的計劃經濟體制,近乎純粹的平均主義分配方式,嚴重挫傷了人們的積極性,造成了社會經濟效率的長期低下。雖然毛澤東帶領人民躲過了兩極分化,但卻沒有躲過貧窮。如果把發展生產和防止“兩極分化”、實現“社會公平”比作天平兩端的話,那么毛澤東的砝碼總是更多地加在后一方面。

(三)重視物質利益原則與強調精神激勵作用

在長期領導革命和建設的過程中,毛澤東深深懂得給予人民物質利益的重要性。他諄諄告誡黨的領導干部,要得到群眾的擁護,最重要的是“關心群眾的痛癢”,“真心實意地為群眾謀利益”,“解決群眾的生產和生活的問題、鹽的問題、米的問題、房子的問題、衣的問題、生小孩子的問題,解決群眾的一切問題”。然而,當黨內出現革命精神衰退與貪圖享樂思想的苗頭、農村中出現干部與群眾貧富分化的現象時,毛澤東憂心如焚。在他看來,物質利益雖然能成為人們工作的動力,但它容易引誘人們染上個人主義的銅臭味,喪失社會主義的純潔性。于是毛澤東將利潤制度、獎金制度、生產責任制等當作資本主義加以批判,把物質利益的消極作用夸大到不適當的地步。他多次說過:“革命黨嘛,以餓不死人為原則。人沒有餓死,就要做革命工作,就要奮斗。”他認為,“窮”是干革命的動力,而干革命的目的是為了求富,但富了又會導致革命精神的衰退,甚至出現走資本主義道路的危險。在這里,毛澤東陷入了邏輯上的矛盾。為了防止他所領導的政權變為特權階層的工具,他提出要通過不斷革命,“使干部和群眾經常保持飽滿的革命熱情,減少驕傲情緒,想驕傲也沒有驕傲的時間”。到其晚年,隨著“左”的偏差愈加嚴重,最終發動了一個階級推翻一個階級的政治大革命。

(四)保護個人利益與強調集體利益

在社會主義國家里,國家、集體、個人的利益在根本上是一致的,但在具體利益問題上仍然存在矛盾的一面。為了正確處理三者關系,毛澤東提出了“統籌兼顧、適當安排”的方針,三者必須兼顧,不能只顧一頭。然而,隨著國民經濟的恢復與發展,片面強調個人利益、忽視集體利益的錯誤傾向和打著“集體”旗號假公濟私、損害群眾正當利益的錯誤行為也逐漸滋長。毛澤東稱這種“個人物質利益”為“最近視的個人主義”,并將這種傾向當作資本主義時期無產階級隊伍中的經濟主義、工團主義在社會主義時期的表現。為了阻止其繼續蔓延,毛澤東將個人和群體當作一對矛盾,放在了天平的兩端,把任何帶有個人色彩的東西都視為與集體利益的相悖。在他看來,個人利益喪失得越徹底,群體利益就實現得越充分。而只有當個體完全將“自我”利益奉獻給社會共同體,當社會身份在社會意識中被徹底地均平時,共同富裕理想才能真正實現。這樣,毛澤東在避免舊的私有制弊端的同時走向了另一個極端,他片面強調以犧牲個人利益維護國家和集體利益,使得個人利益在集體主義的強大壓力下逐漸被消解。雖然這種做法在一定程度上遏制了群眾中的個人主義和黨內的官僚主義作風,卻極大地挫傷了人民群眾的積極性,最終影響了實現共同富裕的進程。

三、理想與現實之間的合理張力

作為一位有理想的現實主義者,毛澤東內心深處始終有描繪最新最美藍圖的沖動,對“理想王國”的希冀與向往,是其晚年探索社會主義建設道路的主旋律,容不得任何“雜音”夾雜其間。正如法國作家馬爾羅所說:“他腦子里有個幻象,這幻象迷住了他。”毛澤東早在青年時代就創辦新民學會,進行新村試驗,嘗試構建大同世界。正是基于對這一理想的執著追求,當馬克思主義傳入中國后,毛澤東很快就被其構想的“各盡所能,按需分配”的共產主義社會所吸引。當社會主義改造超乎尋常地迅速完成時,毛澤東無比欣喜,他復活了早年對新村主義的追求,夢想有生之年在中國大地上造就一個亙古未有的人間天堂。然而,隨著國內外形勢的變化,以及毛澤東內心不斷迸發的熱情,他開始對于按部就班地建設新社會逐漸失去耐心,由于客觀條件嚴重不足,他甚至主張“趁窮過渡”,認為人民群眾處于貧困狀態更富有革命精神,更容易走向共產主義社會。這種企圖以精神力量來彌補物質力量不足的做法,并沒有改變中國社會的落后面貌。

毛澤東急躁冒進情緒的產生,固然與其理想主義傾向的過分擴張密不可分,但同時,我們更應該回歸到特定的時代背景和歷史環境中,設身處地去理解他的內心世界。毛澤東晚年關于社會主義建設的探索主要發生在時代主題從“戰爭與革命”向“和平與發展”轉變的歷史時期,其理論和實踐的變化也不可避免地帶有歷史轉折時期特有的游移與糾結。在新時代里,社會主義國家的馬克思主義者所面臨的歷史課題,就是充分發揮社會主義制度的優越性,在經濟實力和綜合國力方面趕超資本主義國家,使社會主義最終戰勝資本主義。在這個歷史課題面前,毛澤東既想實現生產力的跨越式發展,避免被“開出球籍”,又謹防西方和平演變戰略,避免滑出社會主義軌道。從20世紀50年代末到60年代,隨著國際共產主義運動中右傾機會主義思潮的出現,西方敵對勢力乘機加緊推行和平演變戰略,我們黨內也開始出現消極腐化思想,這對毛澤東產生了強烈的影響。在他看來,在社會主義社會,仍然存在社會主義同資本主義兩條道路的斗爭,存在資本主義復辟的危險性。為了防止革命成果付諸東流,毛澤東錯誤地將階級斗爭作為一切工作的出發點,從而使我國社會主義建設遭受了嚴重挫折。

總結幾十年革命和建設的經驗,鄧小平提出了“先富帶后富”的政策,我國經濟發展取得了舉世矚目的成就。同時我們也要看到,在部分人先富起來的同時并未帶動后富,人民的生活水平沒有得到同步提高,發展的成果還遠沒有普惠全體人民,不斷拉大的收入差距阻礙著我國共同富裕實現的步伐。為此,黨的十九大報告作出我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾的重大政治論斷,并明確提出要全面建成“惠及十幾億人口”的更高水平的小康社會,表明我們所追求的富裕不是少數人的富裕,而是全體人民的共同富裕。在全面建成小康社會的決勝階段,只有重新思考毛澤東的底線問題,調整和籌劃理想與現實之間的合理張力,將共產主義社會這一理想性目標與現代最為現實的經濟生活方式——市場經濟結合起來,才能不斷推進中國社會實現通向共產主義理想的歷史進程。

來源:文史天地 作者:吳璇

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞