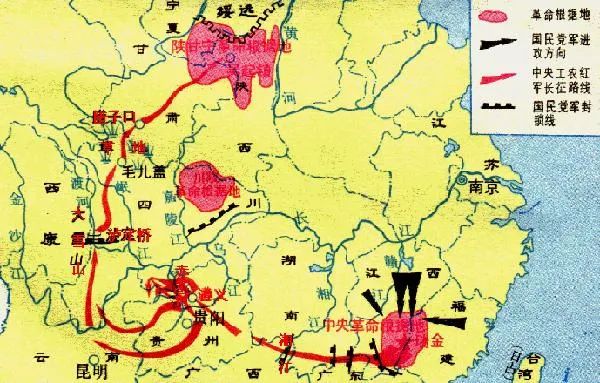

僅看這張圖很難理解為什么長征能是軍事奇跡,因為這張圖上缺失了地形因素,導致非軍事人員不理解長征和普通行軍的區別,甚至還有部分公知污蔑為潰逃。

——紀念中央紅軍長征勝利和遵義會議召開90周年

在長期的研究中,終于被他們發現了一個驚奇的秘密:中國人民志愿軍師團一級的指揮員大都是經過長征的將領!這個發現終于接近了真理。

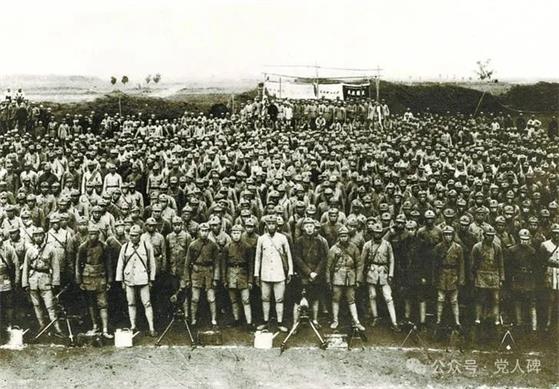

“長征是宣言書,長征是宣傳隊,長征是播種機。”1935年10月23日,為了防空的需要,天剛蒙蒙亮,中共中央、中央軍委在吳起鎮果樹園打麥場上召開全軍干部會議。

紅軍長征,是一次偉大的戰略轉移,這次戰略轉移的落腳點選擇在哪里,即新的革命根據地建立在哪里,是關系長征的成敗和中國革命前途的重大問題。

我黨建立我軍,是從1927年8月1號凌晨2點,賀龍發布南昌起義命令開始的。那個時候參加南昌起義的軍隊有2萬多人。那么這2萬多的起義隊伍,最后剩下了多少人呢?

龔逢春向中央領導詳盡地匯報了陜北蘇區黨政軍民的情況,尤其是匯報到當前的敵情,及左傾路線正在陜北搞肅反的問題時,引起了毛澤東等中央領導的極大關注。

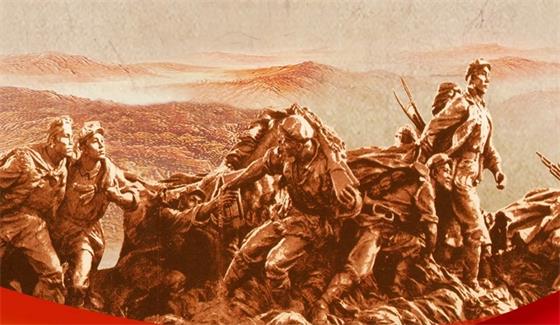

這里“翻越過8座大山,24條大河”,來自洋人斯諾《紅星照耀中國》中對親歷者和紅軍原始記錄的梳理總結,有一定依據。而“攻占了七百多座縣城”,就不知是從何說起了?

不少軍事專家都興奮地表示,從此我國055驅逐艦再也沒有短板了。可如今國產重型燃氣輪機,已經遠遠不止滿足于幾十兆瓦的程度了,而是一再沖破極限。

10月10日晚,中央紅軍開始實行戰略轉移。中共中央、中革軍委率領第1、第2野戰縱隊,分別由瑞金縣的田心、梅坑地區出發,向集結地域開進。

2024年是紀念紅軍長征90周年的“出發年”,也是未成年人思想道德建設新長征——文化長征20周年的“發起年”。

早在二十世紀三十年代,以劉志丹、謝子長、習仲勛為代表,將馬列主義的原理同陜甘邊革命斗爭相結合,走農村包圍城市,武裝奪取政權的革命道路,創建陜甘邊革命根據地。

82年前的那場勝利,依然振奮人心!

1936年10月22日,紅軍三大主力在會寧會師!會師是喜悅的,也有心酸和淚水。其中,紅一方面軍和紅四方面是第二次會師了。

1935年6月中旬,紅二、紅六軍團在忠堡地區設下埋伏,包圍了第41師主力。時任第41師先頭旅旅長的黃百韜見勢不妙,扔下張振漢倉皇而逃。

基于長期的行軍作戰經驗,紅軍領導人深刻認識到,在艱苦復雜的作戰中,短促有力的標語口號最 具宣傳 影響力。

那是一個年紀輕輕就干大事、年紀輕輕就丟性命的時代。無一人老態龍鐘,無一人德高望重。無一人切磋長壽、研究保養。需要熱血的時代,便只能是年輕人的時代。

走完長征路的紅軍隊伍一共有4支:中央紅軍(紅一方面軍);紅二方面軍(先期是紅二軍團、紅六軍團);紅四方面軍;紅二十五軍。前三支方面軍隊伍即紅軍三大主力。

長征中的大部分中共政治局會議也是在爬雪山過草地期間召開的,蘆花,沙窩,兩河口,毛爾蓋,巴西等這些曾經不起眼的地名從而進入人們的視野。

包括當地史志在內的所有長征史籍史志都沒有任何關于紅軍翻越這座雪山的文字。如果沒有伍云甫的這部日記,這座紅色雪山有可能還會長期地塵封在這段并不久遠的歷史中……

習總書記指出:“長征永遠在路上。一個不記得來路的民族,是沒有出路的民族。”紅軍長征勝利81周年了,當前紀念長征,最好的方式就是有力回擊這一謬論。

8月7日下午“和王立華大校一起考察紅西路軍甘肅足跡之旅”圓滿結束,短暫惜別后部分戰友們都踏上了歸程。

今年是長征勝利80周年,電視上播放了好幾部有關長征的戲,刊物上也發表了許多紀念文章,還有在紀念長征大會上領導人的講話,放在報紙頭版通欄大標題的地位。

井岡山,是中國革命的搖籃、中華人民共和國的奠基石。90年前,毛澤東、朱德為代表的老一輩無產階級革命家在井岡山創建了中國第一個農村革命根據地。

正是卓有成效的偵察情報,使紅軍長征中避免了“被蒙上了眼睛”而看到“山的那一邊”,如毛澤東同志高度評價和贊揚的---有了軍委二局,我們就像打著燈籠走夜路。

實現中華民族的偉大復興,并引領人類走向一個更加平等、更加具有社會主義實質內涵的新時代,這是中華民族的“天命”,如毛澤東主席所言“中國應當對于人類有較大貢獻”。

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

六代機剛亮相,90后軍工女博士韓某投敵叛變48小時內被抓!

六代機剛亮相,90后軍工女博士韓某投敵叛變48小時內被抓!