您好!今天是:2025年-5月7日-星期三

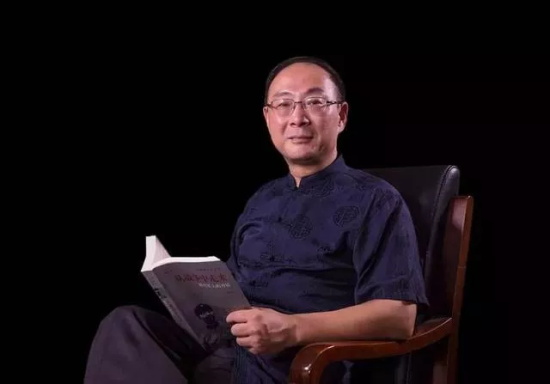

【沉痛哀悼】方克立:大陸新儒學的馬克思主義分析

點擊:5617 作者:綜合 來源:昆侖策網【綜合】 發布時間:2020-04-23 09:13:12

【編者按】2020年4月21日,中國社會科學院學部委員方克立先生逝世,享年82歲。

方克立,中國社會科學院學部委員、中國哲學史學會名譽會長、馬克思主義理論研究和建設工程首席專家。1938年6月出生,湖南湘潭人,是知名歷史學家方壯猷之子。1962年畢業于中國人民大學哲學系并留校任教,后調入南開大學,歷任哲學系助教、講師、副教授、教授,中國哲學教研室主任、博士生導師,校研究生院副院長。1994年調任中國社會科學院研究生院院長,2000年8月離任。曾任北京市學位委員會副主任、國務院學位委員會哲學評議組成員和召集人,中國哲學史學會副會長、會長,天津市社會科學界聯合會副主席,國際中國哲學學會(ISCP)會長、中華炎黃文化研究會副會長等職務。

方克立先生在學術上卓有建樹,在海內外享有盛譽,對近四十年的中國哲學學科發展產生了重大影響。上世紀80年代,他開創了中國大陸的現代新儒學研究,作為國家“七五”、“八五”社科規劃重點課題“現代新儒學思潮研究”的負責人,在海內外學界產生了重大影響。90年代,他提出了中國現代思想史上自由主義西化派、文化保守主義和中國馬克思主義三大思潮對立互動的思想格局,已得到學界的公認。新世紀以來,他繼承并發展了張岱年先生的“綜合創新”文化觀,提出了“馬魂、中體、西用”論,對中國文化的發展方向給予思考。他的代表作品有《中國哲學史上的知行觀》、《現代新儒學與中國現代化》、《中國文化的綜合創新之路》等,另主編多部叢書、辭典和國家級教材。

今天,我們重發原刊于《馬克思主義研究》的這篇訪談(原標題《大陸新儒學的馬克思主義分析——訪中國社會科學院馬克思主義研究院特聘研究員方克立》),以表達對方克立先生的崇高敬意和深切懷念。

先生精神永在、思想永存,您老一路走好!

【提 要】大陸新儒學步步進逼,特別是利用網絡這個自由空間發表了大量崇儒反馬言論,他們的書在國內出版不了就拿到海外去出版,還打算將其著作翻譯成外文進一步擴大影響,搞內外呼應。他們是在時刻準備著那場“殊死決戰”的,我們怎能掉以輕心呢?

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

責任編輯:紅星

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 十九大報告深度談 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞