2020年12月1日出版的第23期《求是》雜志刊發了習近平總書記重要文章《建設中國特色中國風格中國氣派的考古學,更好認識源遠流長博大精深的中華文明》,文章標題點出了中國考古學的使命。

我們從四個方面來對此加以全面的理解。其一,中國考古學的出發點是認識中國歷史;其二,考古作為一門現代學科,有其一套現代學術方式,同時又形成中國學派;其三,中國考古展示與文明意識建構,關乎著中國之為中國、“我們是誰”的文化認同問題;其四,考古所揭示的中國文明的起源、連續、未斷裂的文明原理,具有既屬于中國又超越中國自身的普遍性意義。

一、 中國考古學的出發點:考古與歷史

考古學是什么、考古學的目的,離不開考古與歷史的一體關系,考古學的目的就是為了研究歷史,這在中國尤其如此。習近平指出考古對于歷史的重要性:“考古學是一門十分重要的學科。百萬年的人類起源史和上萬年的人類史前文明史,主要依靠考古成果來建構。即使是有文字記載以后的文明史,也需要通過考古工作來參考、印證、豐富、完善。”

中國是世界上唯一的連續未斷裂的原生道路文明,同時具有對于歷史的最為完整的記載,形成了世界上獨有的“通史”的史學傳統記載,顯示出中國在世界上最為成熟、發達、完備、延續的史學傳統。

近代中國在西方帝國主義及其背后的西方文明的侵略、沖擊下,中國文化受到否定,而作為中國文化重要部分的中國歷史也受到質疑,這就是20世紀20年代風行一時的懷疑中國古史的疑古風潮。

疑古思潮對中國上古史提出了全面的懷疑,認為“《史記》以來所記錄的上古史不是真實的歷史,而是由漢代人杜撰的。這種觀點在當時風靡一時,影響了整整幾十年的史學研究和思維”。20世紀20年代由于疑古思潮的產生,考古學成為時代的要求。中國傳統有金石學,但中國現代考古學是1921年誕生的,與中國共產黨的誕生是同一年,夏鼐、蘇秉琦等考古學家都曾指出中國現代考古學起源與“五四”的關系。

《古史辨》書影

今天的中國正走向中華民族的偉大復興,中華民族的偉大復興根本上是文明的復興,中國歷史傳統的復興也是題中應有之義。由此我們才能深刻理解習近平總書記強調的考古的“目的是更好認識源遠流長、博大精深的中華文明,堅定文化自信。”

中國考古的目的首先是更好地認識中華文明,一方面是認識中華文明的源遠流長、中國歷史之為信史,祛除中國歷史在近代受到的懷疑。另一方面是在認識中國文明源遠流長的同時,認識中華文明的博大精深。博大精深意味著中華文明的深刻的文明原理,即中華文明所具有的“可大可久之道”,從而堅定文化自信。這一自信完全是建立在歷史認識基礎上的自信,是理性認識之后的自信,是一種高度理性的自信,這一來自歷史的自信不同于宗教。

中國歷史書寫具有豐富、完整與通貫性,而中國考古成果的豐富性,使得中國歷史書寫與中國考古發現二者交相輝映。

二、 中國考古學的學術話語:建立考古學中國學派

考古學的目的是為了認識歷史,補歷史文獻之不足,但考古學作為一門學問,有其獨有的學問方式,其地下考古形成的地下證據與歷史書寫證據形成了研究的兩重證據法。

蘇秉琦先生等考古學家在1981年提出建立考古學的中國學派的問題。中國考古學派能夠成立,蘇秉琦先生的弟子俞偉超先生當時總結考古學中國學派的三個特征:“馬克思主義和毛澤東思想的指導;區系類型理論;再就是中國文化源遠流長,中國學派的主要任務就是要把它搞清楚。”

三個特征的第一個特征是作為中國所有人文社會科學學科的指導思想,第二個特征則是中國考古學學科自身獨有的理論與方法,中國學派的任務與使命是中國學派的第三個特征,即搞清楚中國文化源遠流長。

傳統考古學有兩大自身獨有的方法,即地層學與類型學,西亞、歐洲、美洲的考古遺址多為石頭建筑,是一種硬遺址,而中國古代的考古遺址則多為土木建筑,是軟遺址。發掘軟遺址和發掘硬遺址的方法不完全一樣,中國考古界在發掘軟遺址上積累了豐富的經驗,并對考古地層學原理有深刻認識,自下而上不同地層堆積形成的遺址代表著不同歷史時期形成的文化層。

蘇秉琦提出考古學文化中“區、系、類型”的概念而形成區系類型理論,則是在中國考古學積累的大量資料的基礎上對于類型學方法做出了發展,俞偉超指出區系類型理論是在“分區、分系、分類型地尋找各考古學遺存的來龍去脈、相互關系”,“從而認識中國境內各考古學文化的總譜系”。

考古學家蘇秉琦

俞偉超在其《考古學是什么》一書中將考古的工作分成三個層次。考古地層學、考古類型學是考古學第一層的基礎,更進一層到第二層則是俞偉超指出的“歷史復原”,他認為歷史復原需要采用“綜合研究法”。

中國歷史復原中最為重要的就是夏商周三代與五帝的歷史復原,這與近代以來中國古史受到懷疑有關——近代夏代被懷疑不存在,《史記》中的《夏本紀》受到懷疑,《五帝本紀》不用說更是受到懷疑。

基于歷史在中華文明傳統中的重要性,國家專門設有史館,有史官來修史,修史、修國史是國家行為,尤其是盛世修史。中國在走向中華民族復興的過程中,中國考古學繼承了國家修史的傳統,而有國家層面的重大考古工程,先是1996年,“九五”期間啟動的夏商周斷代工程,舉國家之力,調動各學科來進行跨學科的綜合研究,以確定夏商周的確切歷史時間,形成《夏商周年表》,因為時間、年代是歷史真實紀錄的基礎。

夏商周斷代工程推定夏代存在于公元前2070年至公元前1600年。殷墟、甲骨文以考古材料證明了商的存在,證明了司馬遷《殷本紀》為信史,而夏商周斷代工程則證明夏的存在,并證明司馬遷《夏本紀》為信史,這也就是二重證據法。

夏商周斷代工程之后是“十五”啟動的 中華文明探源工程,全稱“中華文明起源與早期發展綜合研究”,從夏商周再上推到堯舜時代,以考古材料來實證中華文明5千年的文明史,其中重要的是對六大重要遺址的多學科綜合研究,這六大遺址被認為是六大都邑。山西襄汾陶寺遺址可能是堯都,河南登封王城崗城址可能是禹都,河南省偃師二里頭遺址則被考古學界公認為是夏代后期的都城。

二里頭遺址出土的綠松石龍形器,圖自二里頭夏都遺址博物館。

正如習近平總書記所指出的,在“揭示本源”上,考古工作任重道遠,他說:“夏代史研究還存在大量空白,因缺乏足夠的文字記載,通過考古發現來證實為信史就顯得特別重要。又比如,‘三皇五帝’等史前人物,是神話傳說還是確有其人?也需要考古工作去揭開謎底。”

習近平總書記強調要實施好“中華文明起源與早期發展綜合研究”、“考古中國”等重大項目,加強考古資源調查和政策需求調研工作,提高考古工作規劃水平,強調“要圍繞一些重大歷史問題作出總體安排,集中力量攻關,不斷取得新突破”,這是舉國體制在考古上的體現。中華文明探源工程以考古的地下證據來證明司馬遷《五帝本紀》與《夏本紀》、《殷本紀》、《周本紀》同樣為信史,一百年前對于中國古史、遠古史的全面懷疑至此將得到全面的撥亂反正,這本身也是中華民族偉大復興的應有之義。

三皇五帝、堯舜禹、夏商周不止是意味著歷史年代的悠久,更重要是其所代表的中國文明的“道統”,即文化價值觀的統緒與延續。作為中國文明最早也是最核心原典的“五經”所紀錄的就是周以及從西周往上的夏、商、堯舜禹的事跡,并將之上升到“道”的文明原理性高度。所謂“六經皆史”,說明了中國的歷史不是簡單的歷史事實的紀錄,而是具有“經”的“道”之“常”之意義。故而20世紀20年代對于夏、堯舜禹的歷史存在的懷疑,乃是在最根本上抽掉中國文明的最底層的基礎。

二里頭出土網格紋青銅鼎,圖自二里頭夏都遺址博物館。

考古學在第二層的歷史復原的基礎上再進一層到第三層,則是同樣重要的解釋的工作,這也是歷史解釋的工作。考古發現體現在考古遺存、文物上,俞偉超提出文物研究既要研究物,又要研究“文”,“文”不僅是生產力,還有聚落形態等反映出的社會組織結構與精神世界。

夏商周三代斷代工程除了確切的歷史年代的時間斷代外,同樣重要的是夏商周三代考古材料對于夏商周三代文明的整體性研究。李學勤引用張光直對于三代的看法,認為夏商周三代雖然在政治上代表相對立的政治集團,但在文化上是一致的,即都是中國文化,同時彼此之間有地域性的差異。夏商周三代文化具有連續性的特點,其中包括宗族制度、天人合一的宇宙觀。

李學勤又引用侯外廬的觀點,侯外廬討論古代東方與西方的不同文明路徑,以恩格斯家族、財產、國家三項作為文明路徑的指標,古希臘羅馬是從家族到私產再到國家,國家代替了家族;而“亞細亞的古代”則是從家族到國家,國家混合在家族里面,走的是新舊混合的維新的路線。

饒宗頤則是研究甲骨文內容中所反映的商代的禮制,禮是中華文明的核心特質所在。這些討論都關涉到中國古代文明起源、發展的一些根本性特點。這就是習近平總書記談到“我國考古工作的重大成就和重要意義”的第一點,即“考古發現展示了中華文明起源和發展的歷史脈絡。”

習近平總書記強調指出:“考古成果還說明了中華民族和中華文明多元一體、家國一體的形成發展過程,揭示了中國社會賴以生存發展的價值觀和中華民族日用而不覺的文化基因。這些重大成就為我們更好研究中華文明史、塑造全民族歷史認知提供了一手材料,具有十分重要的政治、文化、社會、歷史意義。”中華文明多元一體、家國一體與中華民族的價值觀、文化基因是關鍵詞。

以上考古學三個層次的綜合性研究,統合而言是對于中國作為文明體的整全性研究,這正是習近平總書記文章的標題“建設中國特色中國風格中國氣派的考古學,更好認識源遠流長博大精深的中華文明”所指示的方向。

三、 中國考古學何為:“大觀在上”的考古展示與文明意識建構

1、“大觀在上”的考古展示

考古發掘是將地下材料展現于世,中國考古所反映的中國文明的源遠流長、博大精深,也是需要在展示中更直觀、鮮活地得到體現,這是考古較之書本歷史書寫的獨特性所在。《易傳》說“形而上者謂之道,形而下者謂之器”,中國文明的博大精深的形而上之道是需要在形而下者,即顯在的、肉眼可見的考古發現中展示出來,所謂道器一體而須臾不可離。

習近平總書記提出考古的三個展示:“一是考古發現展示了中華文明起源和發展的歷史脈絡”,“二是考古發現展示了中華文明的燦爛成就”,“三是考古發現展示了中華文明對世界文明的重大貢獻”。

展示的意義就是《周易》“觀卦”所說的“大觀在上”、“天下服矣”。三個展示是不斷由內而外擴展而蔚為大觀的整體。前面已討論過第一個展示,接著來討論第二個展示,習近平總書記指出:

“我國考古發現的重大成就充分說明,我國在新石器時代、青銅器時代、鐵器時代等各個時代的古代文明發展成就上都走在世界前列,我國先民在培育農作物、馴化野生動物、尋醫問藥、觀天文察地理、制造工具、創立文字、發現和發明科技、建設村落、營造都市、建構和治理國家、創造和發展文化藝術等各個領域都取得了令人贊嘆的成就。”

習近平總書記這段講話中所包含的兩層意思要在古今一體、中國文明延續性的高度來理解。第一是中國在新石器時代、青銅器時代、鐵器時代等各個時代的古代文明發展成就上都走在世界前列,由古而知今,今天的中國將重回歷史的榮光;第二是先民在科技、經濟、政治、文化、藝術全方位的成就,在這里尤其要注意對于科技與“建構和治理國家”的政治成就的強調,今天的中國也將繼承、發揚古代中國在科技與政治上的領先地位。

日裔美國學者福山認識到現代國家的官僚制,中國在兩千年的秦朝就已確立,中國在這點上領先西方世界兩千年。而西安兵馬俑正是對于這一點最直觀的展示。

習近平總書記在說到第三個展示時,提出“長期以來,中華文明同世界其他文明互通有無、交流借鑒”的同時,強調中華文明在思想體系、科技以及制度上的貢獻,這里尤其要注意習近平總書記所提到的“郡縣制、科舉制”所在世界文明史上所具有的獨創性。這也要在古今一體、中國文明延續性的高度來理解,即今天中國的制度也將像古代中國的郡縣制、科舉制一樣具有其獨創性。

習近平總書記指出要讓收藏在博物館里的文物、陳列在廣闊大地上的遺產、書寫在古籍里的文字都活起來,豐富全社會歷史文化滋養。展示的意義正是在“活起來”中才能成為滋養,活起來的關鍵,是建立考古發現背后的中國歷史文明與我們今天的深刻關聯性,“形而下者謂之器”的考古發現的三個展示體現的中國文明的“形而上者謂之道”。

2、建構中國文明的文明意識:“我們是誰”與歷史認同

中國文明是唯一連續、未斷裂的文明,同時具有世界上獨有的通貫性的通史寫作。而中國文明早在西周周公“制禮做樂”時就已發展出高度成熟的人文性的文明,這點與世界其他古代文明的宗教性形成鮮明對比。

孔子褒貶歷史的春秋筆法所顯示的歷史寫作、歷史詮釋,在以人文性為特點的中國文明中具有特別重要的功能與意義。因為中國文明延續的關鍵,是依靠中國文明的文明意識所形成的內部凝聚力,而中國文明的文明意識的延續主要是靠《五經》所代表的經學以及史學,而“六經皆史”則道出經學、史學之間的所存在的緊密的相互轉換關系。包括《史記》、《資治通鑒》、《通典》等史書中通貫的就是中國文明的文明意識。中國文明傳統的大一統的“大國政治”需要有“大國歷史”,方可保證中國文明的“可大可久”。

美國政治學者亨廷頓在2004年出版的《我們是誰:美國國家特性面臨的挑戰》一書中提出,美國人之為美國人,即美國認同的核心文化價值是WAP,即白人盎格魯撒克遜清教文明。清教這一宗教在現代美國的文化認同中具有核心意義。美國是世界史上最新、最年輕的帝國,沒有歷史,而大國需要歷史,需要經歷歷史的起落。

不同于美國之沒有歷史,中國作為唯一的連續、未斷裂的文明,中國之為中國,是對于歷史的中國的“道”的延續與發展。這也就是習近平總書記所說“中國有堅定的道路自信、理論自信、制度自信,其本質是建立在5000多年文明傳承基礎上的文化自信”。

中國文明早在西周就已是人文性的文明,今天中國人的“我們是誰”、中國人之為中國人的文化認同離不開歷史認同。中國考古學與中國史學在今天承擔著自覺建構中國文明的文明意識的使命。由此我們能更深刻理解習近平總書記所提出的歷史、考古教育對于干部群眾尤其是青少年的重要意義,他說:

“要通過深入學習歷史,加強考古成果和歷史研究成果的傳播,教育引導廣大干部群眾特別是青少年認識中華文明起源和發展的歷史脈絡,認識中華文明取得的燦爛成就,認識中華文明對人類文明的重大貢獻,不斷增強民族凝聚力、民族自豪感。”

基于中國歷史在今天“我們是誰”的文化認同中所具有的關鍵意義,就必須反對形形色色的歷史虛無主義。習近平總書記指出了考古工作在歷史領域斗爭中的意義:

“考古工作是一項重要文化事業,也是一項具有重大社會政治意義的工作。歷史文化領域的斗爭會長期存在,我們必須高度重視考古工作,用事實回擊對中華民族歷史的各種歪曲污蔑,為弘揚中華優秀傳統文化、增強文化自信提供堅強支撐。”

3、偉大文明復興:通過“考古中國”而古今一體地深刻認識今天的中國

傳統之為傳統,一定是如流水一樣“活著的傳統”,中國文明傳統正如川流不息的流水,無分過去、現在、未來之水而連續不斷,今天的中國是從歷史的中國而來,誠所謂古今一體,這也就是習近平總書記所說“歷史文化遺產不僅生動述說著過去,也深刻影響著當下和未來”,中國幾位考古學家、歷史學家都不約而同地對此有深刻的體認。俞偉超在其《考古學是什么》一書最前面的《六十述志》中說:“今已六十,仍不悟耳順本義,然忽識古今一體之道。……可謂古今一體,乃古今真諦。”

古今一體的意義除了文化認同之外,同樣重要的是在五千多年文明史的歷史縱深中更深刻地認識今天的中國。蘇秉琦將中國新石器時代劃分為六個文化區,并進一步概括為面向內陸與面向海洋這兩大區。今天中國粵港澳大灣區、長三角灣區、京津冀、成渝等區域發展與中國新石器時代的六個文化區不也是似曾相識嗎?

其中的粵港澳大灣區放在文明史視野來看,即是面向海洋。中國早在新石器時代就同時有面向內陸與面向海洋的雙重面向,這就是文化基因所在。李學勤在其《走出疑古時代》一書中提出“夏商周離我們有多遠” 的問題,李學勤的答案自然是不遠,而蘇秉琦所指出的中國新石器時代同時具有的面向內陸與面向海洋的面向,新石器時代離我們今天遠嗎,答案是同樣的。

《走出疑古時代》書影

俞偉超在《考古學是什么》一書中的《我國考古工作者的歷史責任》、《考古學是什么》這兩篇文章中提出“新中國成立后,幾乎所有學考古的人,都碰到過使自己長期困惑而不得其解的問題:從事考古工作的目的是什么?”的問題。不少人以解釋古跡的具體出現原因為目的,俞偉超先生批評這種單純為考古而考古的行為的研究層次太低。于是便有以探索古代歷史發展軌道這一更高的層次的研究作為考古學者的理想目的。

俞偉超認為這一層次還是不夠,而他自己的簡單的答案就是考古學的目的是“為了今天”,研究古代,是為了現代,是為了“改造人們的世界觀”。這是俞偉超在前面所說的考古學的三個層次之上的第四個層次。

就“考古學是為了改造人們的世界觀”這一提法,俞偉超在接受記者專訪時自述“據我了解,至目前還沒有人這么講過。我感覺到是這樣,但還沒有能力把這個問題講得很清楚,所以也不怎么敢說”。俞偉超的《中國古代公社組織的考察——論先秦兩漢的單-僤-彈》費心探索東方的公有制問題及其背后的人類共同體意識,俞偉超在其《考古學是什么》一書中一再用到“人們共同體“這一他所心儀的概念。他思考過去的公有制和未來的公有制的關系。作為一位考古工作者,他在這篇文章的研究中深刻體會到“只有理解當代,才能理解古代。現代社會是理解古代社會的一把鑰匙”,這一思考具有方法論意義。

楊向奎的《宗周社會與禮樂文明》一書的研究提供了同樣的例子。這本書很大一部分是 建立在大量商、周考古材料的基礎上,他在全書的最后一句話中指出,上溯先秦之禮樂文明,是為了中國之“文藝復興”。今天中國考古學的使命是中國文明的復興。

從中國考古學家的對于考古學的目的是為了今天的思考,我們可以更深刻理解習近平總書記所說“認識歷史離不開考古學。當今中國正經歷廣泛而深刻的社會變革,也正進行著堅持和發展中國特色社會主義的偉大實踐創新。我們的實踐創新必須建立在歷史發展規律之上,必須行進在歷史正確方向之上。”

習近平指出中國在新石器時代、青銅器時代、鐵器時代等各個時代的古代文明發展成就上都走在世界前列,這也是一種文化基因,過去的中國具有領先性,今后的中國還會繼續領先,中國將重新回到歷史的榮光。但這種領先的榮光不是自動的,是干出來的,是結合深刻把握中國文明為何能夠延續的“可大可久之道”中的實踐中干出來,這一實踐本身將鑄就現代中國的新文明傳統,展望這一偉大的新文明傳統,將是如孟子所說的“有諸已之謂信,充實之謂美,充實而有光輝之謂大”。

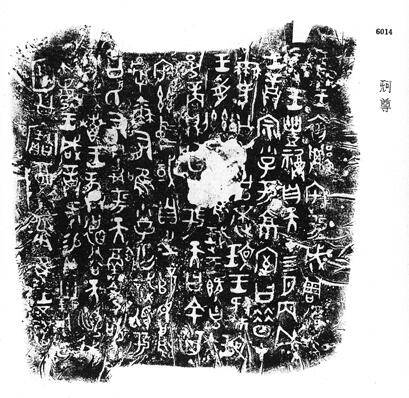

何尊銘文,其中首次提及“宅茲中國”。

四、中國考古學對于世界的貢獻:提升、建構普遍性的文明原理

孟子所說“充實而有光輝之謂大”的光輝之大,照耀的不僅是中國,而是如太陽的光輝普照四方,這正是習近平總書記所強調的“考古發現展示了中華文明對世界文明的重大貢獻”,他指出:“中華文明是世界上唯一自古延續至今、從未中斷的文明。長期以來,中華文明同世界其他文明互通有無、交流借鑒,向世界貢獻了深刻的思想體系、豐富的科技文化藝術成果、獨特的制度創造,深刻影響了世界文明進程。”中華文明對世界文明的這些重大貢獻背后是“形而上者謂之道”的文明原理。

俞偉超提出的考古學的目的是“為了今天”,除了改造我們的世界觀之外,還有對于世界的貢獻,他提出中國文明本身的連綿不斷的歷史過程,“包涵著大量可說明整個人類文化發展規律的一般性(普遍性)內容。這種重要性,不是其他地區可以取代的”,他提出:“實事求是地探索我國古文化、古文明的具體發展道路并從全球角度來抽象其一般規律,自覺地從‘為了今天’的目的出發來進行研究,應當就是當前我國考古工作者的歷史使命。”

張光直將世界的文明分為兩類文明,中國是唯一的連續、未斷裂的原生道路文明,西方文明則是一次次斷裂的次生道路文明。中國文明作為原生道路文明,具有普遍性意義。而一次次斷裂的、次生道路的西方反而是例外的。更早之前日本學者內藤湖南提出:“日本人、歐洲人都以各自的本國歷史為標準,所以把中國史的發展視為不正規,但這卻是謬誤的。在中國文化的發展中,文化確是真正順理成章,最自然地發展起來的。”

中國考古學的使命是要從原生道路的中國文明中提升、建構具有普遍性的文明原理,這一普遍性不是整齊劃一的,而是“理一分殊”意義上的普遍性。

本文首發于《人民論壇》 轉自觀察者網

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞