知青上山下鄉,是新中國建立以后的特殊歷史階段在中國共產黨領導下進行的一項大規模的政府組織行動。它是黨指引的青年與工農相結合道路的歷史必然,是以毛澤東為代表的第一代中央領導深思熟慮的集體決策,與黨和國家歷史發展的主流與本質緊緊地聯系在一起。它是中共黨史、新中國史在這一階段的重要組成部分。

一、知青上山下鄉是黨指引的青年與工農相結合道路的歷史必然

知青上山下鄉,起始于20世紀50年代中期,結束于80年代初年,大致經歷了27年時間。它與中國共產黨領導的“知識青年與工農相結合”的歷史緊密相連,是中國共產黨青年運動理論與實踐不可分割的組成部分。

(一)黨領導的“知識青年與工農相結合”的歷史,是馬克思主義青年運動理論與中國革命斗爭實際相結合的歷史

以農工為基礎的中國共產黨建立以后,進行了體現農民大眾根本利益的“土地革命”,第一次使知識青年把自己的命運與農民大眾,以至國家的前途命運聯系在一起。在新民主主義革命時期,特別是在黨領導的“一二·九”運動時期,通過青年團號召廣大知識青年“到農村去、到農民中去”,把學生運動引向了與農民大眾相結合的道路。以土地革命、救亡圖存為目的,一大批知識青年深入農村,了解農民和鄉村,受到深刻教育,思想感情發生了重大變化,逐步堅定革命理想和信念,不少人最終成長為馬克思主義革命者,當時在延安培養的兩萬多名知識青年干部就經歷過這樣的洗禮。

在革命斗爭實踐中,毛澤東總結出一條重要的歷史經驗,即“共產黨從誕生之日起,就是同青年學生、知識分子結合在一起的;同樣,青年學生、知識分子也只有跟共產黨在一起,才能走上正確的道路”。中國共產黨就是以工農為基礎、以青年知識分子為骨干和橋梁組成的無產階級先鋒隊,這是具有中國特色的無產階級先鋒隊的政黨組織。青年知識分子與中國共產黨有著密不可分的關系,黨十分關心青年知識分子的成長。永遠聽黨的話、跟黨走,已成了青年知識分子的優良傳統。

(二)黨領導的“知識青年與工農相結合”的歷史,與毛澤東關于“青年與工農相結合”的思想緊密聯系在一起

在中國革命的每一個重大歷史時期,黨總是動員大批青年知識分子到農村去,到工農民眾中去;毛澤東在每一個歷史時期,都鼓勵和支持青年知識分子同工農民眾相結合。1939年,毛澤東指出:“知識分子如果不和工農民眾相結合,則將一事無成。”他還說:“看一個青年是不是革命的,拿什么做標準呢?拿什么去辨別他呢?只有一個標準,這就是看他愿意不愿意、并且實行不實行和廣大的工農群眾結合在一塊。” 1945年,毛澤東又指出:“中國廣大的革命知識分子應該覺悟到將自己和農民結合起來的必要。農民正需要他們,等待他們的援助。他們應該熱情地跑到農村中去,脫下學生裝,穿起粗布衣,不惜從任何小事情做起,在那里了解農民的要求,幫助農民覺悟起來,組織起來,為著完成中國民主革命中一項極其重要的工作,即農村民主革命而奮斗。”毛澤東的這些思想,為中國青年運動指明了前進方向,也指引著一批又一批滿懷激情的知識青年和青年知識分子奔赴農村,深入實踐,吸取營養,英勇奮斗。

知識青年到農村與農民大眾結合,是“五四”以來中國知識青年的光榮傳統,也是黨發動群眾、培養青年、壯大力量、克敵制勝的重要歷史經驗。新中國成立以后,面對百廢待興特別是貧窮落后的農村和農業,中國共產黨擔負起領導建設社會主義新農村的重任。在第一個五年計劃時期,為適應農業合作化高潮的需要,毛澤東就號召知識青年應當高興地到農村去,并指出“農村是一個廣闊的天地,在那里是可以大有作為的”。在實踐中,通過山區墾荒、邊疆建設、農場勞動、插隊落戶等形式,黨組織大批知識青年到農村與農民大眾結合,建設新農村和新農業,為國家工業化服務。廣大知識青年緊緊地跟著黨,視國家利益為最高需要,意氣風發,斗志昂揚,奮勇前進,成為社會主義建設的積極分子和生力軍,為改變祖國貧窮落后面貌作出了巨大貢獻。

(三)黨領導的“知識青年與工農相結合”的歷史,在新中國建立后的前30年沒有也不可能中斷

無論是在新民主主義革命時期,還是在社會主義革命和建設時期,中國共產黨把馬克思主義的基本原理與中國革命和建設實踐結合起來,從理論和實踐上,創造了馬克思主義青年運動中國化的成功范例。這條道路盡管在新中國建立以后的探索實踐中也曾出現過一些曲折發展的狀況,但是,在這一時期,黨所指引的“知識青年與工農相結合”的道路并沒有中斷,而是繼續得到開拓與發展。其中一個顯著特征,就是數千萬知識青年聽從黨和國家的召喚,到農村去、到邊疆去、到祖國最需要的地方,上山下鄉,赴疆支邊,與廣大農民群眾緊緊地結合在一起,與廣大軍墾戰士團結奮斗在一起,直接參加改天換地、建設新農村和新邊疆的偉大實踐,為改變祖國“一窮二白”的面貌作出了無私奉獻。

新中國建立以后,黨對知識青年寄予著無限的希望,看作是早晨八九點鐘的太陽,看作是祖國的未來和希望,看作是社會主義建設事業的生力軍,看作是無產階級革命事業的接班人。無論是在基本完成社會主義改造的7年,還是在全面建設社會主義的10年,也無論是在“文化大革命”期間,還是在改革開放時期,黨對新中國成長和培養起來的一代知識青年,都是給予了極大關懷和愛護的,鼓勵和支持廣大知識青年為新中國的建設和發展建功立業、大有作為是堅定不移和一以貫之的。黨領導的“知識青年與工農相結合”的歷史,在這一階段不僅沒有也不可能中斷,而且仍然得到了開創性發展。

二、知青上山下鄉是黨的第一代中央領導深思熟慮的集體決策

知青上山下鄉是在新中國建立以后的特殊歷史時期產生、發展和結束的。在這期間,以毛澤東為代表的第一代中央領導經過深思熟慮而集體決策的動員組織成百上千萬知青奔赴農村、邊疆,其初始動因與戰略思考主要有4點:

(一)緩解就業壓力,充實加強農業基礎

新中國建立以后,在滿目瘡痍、百廢待興的土地上建設社會主義是異常艱難而艱巨的事業。在20世紀50年代下半期,無論是毛澤東鼓勵知識青年到農村廣闊天地去大有作為,還是劉少奇主持寫成的《人民日報》社論提出“從事農業是今后安排中小學畢業生的主要方向”,以及中共八屆三中全會提出把組織青年“到郊區、到農村、到農墾區或者山區”,作為就業的一條重要途徑。這些都毫無疑問是以開墾荒地、多搞糧食、安排就業為其基本初衷的。

在60年代上半期,中央開始有計劃地在全國動員組織知青到農村,不久國家動手編制15年下鄉上山安置規劃,其基本出發點還是為了大辦農業、大辦糧食、壓縮城鎮人口、開辟就業渠道。“文化大革命”開始后,無論是國家開初設計的“四個面向”原則分配中學畢業生,還是毛澤東發出“知識青年到農村去”的號召掀起大規模知青上山下鄉高潮,這些都仍然離不開當時嚴峻的經濟和社會現實,都仍然與解決城鎮知青就業分配問題緊密相聯。

緩解就業壓力,盡管在新中國建立以后的不同歷史時期有不同的實際情況,其思想指導、分配重點、安置原則等都有所區別甚至重大區別,但它作為黨和國家決策開展城鎮知青上山下鄉的一個重要出發點卻是共同的。

(二)培養接班人,堅持社會主義制度

決策知青上山下鄉,與當時中國所處的國際背景密不可分。1964年初,中共中央、國務院在涉及知青的專門文件中第一次把上山下鄉與培養接班人結合在一起進行論述,提出大批城市知青下鄉,使他們通過鍛煉,成為可靠的共產主義事業的接班人。

黨和國家作出這樣的論述是有深刻背景的。1956年蘇共20大和波匈事件發生后,美國國務卿杜勒斯公開斷言“共產主義將從內部瓦解”。毛澤東高度警惕美國當局發出的這一重大戰略信號,1959年11月,他第一次明確提出防止“和平演變”的問題;此后,他又多次強調社會主義國家有被“和平演變”的危險,進而提出了培養千百萬無產階級革命事業接班人的戰略任務。

在如何培養接班人的問題上,黨的一貫思想就是倡導和鼓勵知識青年到農村去、到基層去、到祖國最需要的地方去,與人民大眾結合在一起,讓他們在實踐中經風雨、見世面,發揮聰明才智,得到鍛煉成長。動員組織知青上山下鄉,走與工農相結合的道路,為社會主義建設事業培養接班人,是決策知青上山下鄉的又一個重要出發點。

(三)建設新農村,縮小三大差別

農業和農村迫切需要改變面貌,這不僅有物質上的急需,而且還有文化上的要求。黨和國家在1957年就明確提出:“我國人口百分之八十五在農村,農業如果不發展,工業不可能單獨發展。到農村去工作是非常必要的和極其光榮的。”1964年1月,中共中央、國務院指出,動員和組織大批知青下鄉參加農業生產,是為了“進一步加強農業戰線,建設現代化的農業,建設社會主義的新農村”。

“文化大革命”運動開始后的1968年初,當知青上山下鄉受到沖擊時,周恩來站出來旗幟鮮明地闡釋了上山下鄉與農村建設的關系問題。他說,青年到山區和農村去是毛主席的號召,其目的是要我們關注鄉村建設,改變半殖民地經濟所遺留的畸形發展狀況,促進社會主義經濟產生,以在更加平衡的發展中取得更大的成就。

此后,在大規模知青上山下鄉進程中,中共中央(1970)26號文件提及知青上山下鄉對“建設社會主義新農村”的重大意義;中共中央(1973)30號文件中提出知青到農村去是為了培養和造就千百萬無產階級革命事業接班人,為了加快建設社會主義新農村。很明確,黨和國家把改變農村落后面貌、建設新農村,作為了決策知青上山下鄉的再一個重要出發點。

(四)屯墾戍邊,建設和保衛邊疆

上世紀50年代初期,國家就開始動員組織大批知青支援邊疆少數民族地區的建設和發展。廣大知青聽從黨的召喚,英勇地奔赴廣袤的邊疆地區,成為屯墾戍邊、保衛邊防、建設邊疆的一支重要力量,為鞏固國防、保衛和建設邊疆,作出了重大貢獻。

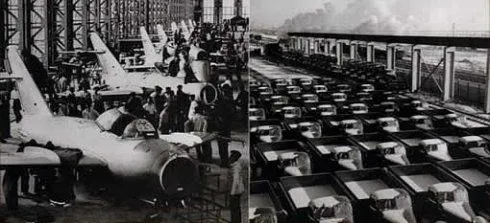

1968年12月毛澤東發出“知識青年到農村去”的指示前后,中國面臨著極其復雜嚴峻的國際形勢。美蘇兩個超級大國對我國四面包圍、南北夾擊,中國正處于戰爭的邊緣。面對核大戰的威脅,中國必須進行全面、立體的戰爭準備。自1968年以來,中央批準組建了內蒙古、黑龍江、新疆、廣東等生產建設兵團,動員組織大批城市知青到農村、到邊疆,成為加強戰備、儲備力量以及開發山區、建設邊疆的戰略舉措,僅在1967年至1969年全國就有467.06萬城鎮知青毅然開赴農村和邊疆。特別是數百萬知青進入中國漫長的屯墾戍邊戰線,可以說這是在非常時期黨和國家實施的一項特殊的國防戰略措施。

緩解就業壓力、培養接班人、建設新農村、屯墾戍邊,與新中國建立以后中國大地開展的知青上山下鄉緊密聯系在一起,它是以毛澤東為代表的中共第一代中央領導集體決策知青上山下鄉的內核。不忘“出發的緣由”,不丟“矢志的目標”,這是當今正確認識、研究和評價知青上山下鄉的基本前提。如果不從當時基本國情和所處國際環境出發來看待問題,不從國家全局和歷史發展的角度去認識問題,而是站在片斷經歷、個人得失、碎片資料的立場去談見解、作研究,就有可能出現認識片面、判斷失誤。

三、知青上山下鄉與黨的歷史發展的主流和本質緊緊地聯系在一起

知青上山下鄉基本貫穿于新中國建立以后前30年時間,無論從它產生的歷史淵源、初始動因來看,還是從它發展的本質特征、傳承演進來看,它都是這一階段中共黨史、新中國史的一個重要組成部分。

(一)在黨和國家歷史發展的主題與主線中去認識知青上山下鄉的本質特征

對新中國建立以后前30多年的歷史,中共十一屆六中全會作出過評價:“中國共產黨在中華人民共和國成立以后的歷史,總的來說,是我們黨在馬克思列寧主義、毛澤東思想指導下,領導全國各族人民進行社會主義革命和社會主義建設并取得巨大成就的歷史。”

這一歷史時期,正是中國全面建設社會主義時期,也正是中國共產黨積極探索社會主義建設道路取得輝煌成就和經歷曲折發展的時期。在這一時期,團結帶領全國人民為實現國家繁榮富強、人民富裕幸福而不懈奮斗,是黨和國家歷史發展的主題和主線。誠然,黨和國家在這一歷史時期走過曲折的道路,但是,在這一時期,中國共產黨的領導地位并沒有改變,社會主義制度并沒有改變,黨團結帶領全國人民不懈奮斗的主題和主線也沒有改變。

毫不諱言,知青上山下鄉歷來就存在著不少問題而且有些還較為突出,但是這些都不是知青上山下鄉歷史發展的本質和主流。在知青上山下鄉的歷史進程中,黨所領導的“知識青年到農村去與農民大眾結合”的本質特征,其核心內容就是廣大知青懷著對黨、對社會主義的信念,直接參加改天換地、建設新農村的偉大實踐,經受了鍛煉,發揮了作用,在探索中國人民在站起來的基礎上如何擺脫貧窮、走向富裕的征程中作出了無私奉獻。它屬于毛澤東思想體系中關于“知識青年與工農民眾相結合”思想的基本內涵,屬于中國共產黨延綿不斷地探索社會主義建設道路的基本內容。因為知青上山下鄉歷史發展的本質和主流,與黨和國家在這一歷史時期的主題和主線是緊密聯系在一起的。

(二)在“兩個不能相互否定”的科學論斷中去認識知青上山下鄉的傳承演進

以1978年12月黨的十一屆三中全會召開為界,黨和國家持續推進27年之久的知青上山下鄉主要是在改革開放前的時間段進行的,另有3年是在改革開放后的時間段進行的。毫無疑問,在這樣一個縱跨兩個重要階段而推進的知青上山下鄉,必然表現出不同階段的基本特征,也必然表現出政策演進中的連續性與階段性。

習近平總書記指出,改革開放前和改革開放后兩個歷史時期,是兩個相互聯系又有重大區別的時期,但本質上都是我們黨領導人民進行社會主義建設的實踐探索。

毫無疑問,我們不能割斷改革開放前和改革開放后這兩段歷史;同樣,也不能割裂改革開放前即新中國建立后前30年歷史發展的連續性,不能因為發生了“文化大革命”運動,就否定以毛澤東為代表的中國共產黨第一代中央領導集體探索的成就,就否認前30年社會主義建設各方面取得的巨大成就,就否認這個歷史時期及其與后一個歷史時期的內在連續性和一致性。

動員和組織上千萬城鎮知青上山下鄉到農村、到邊疆,是以毛澤東為代表的第一代中央領導集體從中國基本國情出發,從當時中國所處復雜的國際國內環境的實際狀況出發,審慎決策并致力推進的一項具有長遠意義的重大戰略部署。我們肯定這一決策的基本方向是正確的,但從不掩視這期間知青上山下鄉出現了更多一些的問題。在研究實踐中,任何片面夸大不同時期存在的問題都不是實事求是的科學態度。

還毋庸諱言的是,不同時期的知青上山下鄉既有密切聯系又有重大區別。看到密切聯系,就是說這種聯系并不只是時間上的順延和承續,而是在探索實踐中的方向、任務、目標上的聯系,它們之間不是彼此割裂的;看到重大區別,主要是指在探索實踐中的工作重心、方針政策以及內外環境、現實基礎等方面存在著重大差別。在研究和評價知青上山下鄉中,這是需要認識和把握的。

(三)在“一代人有一代人的擔當”中去認識知青上山下鄉的歷史作用

習近平總書記在紀念五四運動100周年大會上指出,一代人有一代人的使命,一代人有一代人的擔當。偉大事業要一代接一代地干,一件接一件地辦。確實,在黨的百年征程中,數代人胸懷理想、不怕犧牲、前仆后繼、英勇奮斗,才換來了當今中國從站起來、富起來、強起來的歷史巨變。這一歷史巨變,理所當然地也包括新中國建立以后數千萬知青奔赴農村、邊疆,參加改變祖國“一窮二白”面貌的偉大實踐所作出的貢獻。

對知青一代在歷史際遇中走過的道路,中共中央在1978年12月轉發全國知青工作會議的紀要中指出,知青上山下鄉,是毛主席、黨中央的號召,成績是主要的。這充分肯定了黨和國家第一代中央領導集體決策知青上山下鄉的戰略意義,也充分肯定了這一代知青在當時的歷史背景和環境條件下肩負的歷史使命和責任擔當。可以說,這也是許許多多知青事隔50多年后仍引以為自豪的根本原因所在。

在知青上山下鄉的歷史進程中孕育并逐步發展起來的以“為國分憂、無私奉獻”為主要內容的知青精神,是數千萬知青在這一段與新中國共命運的特殊經歷中的本質和主流反映。廣大知青聽黨話、跟黨走,義無反顧地奔赴廣闊天地,戰天斗地、艱苦拼搏、作出貢獻,他們用忠誠、用青春、用奮斗鑄就的知青精神,是他們跟隨中國共產黨奮斗而創造的寶貴精神財富,也是鐫刻在新中國歷史豐碑上的一道絢麗光彩,永遠彌久歷新。

作者孫成民,系四川省社科院知青文化研究中心主任、研究員,1969年至1978年在四川省開江縣紅巖公社4大隊插隊落戶。 來源:知青問題研究微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞