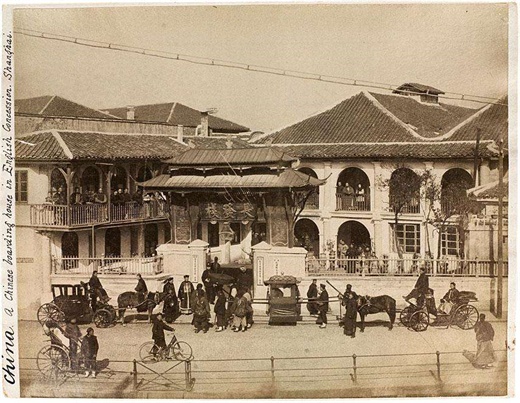

晚清虹口市井風(fēng)貌{上海長(zhǎng)發(fā)棧}

十九世紀(jì)40年代上海開(kāi)埠,在西風(fēng)侵襲下,上海在諸如城鄉(xiāng)格局、社會(huì)風(fēng)氣、精神面貌等都發(fā)生了重大變化。這在晚清著名作家吳趼人的名作《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》中有生動(dòng)精彩的描寫(xiě)。

吳趼人

吳趼〔jiǎn,音繭〕人(1866—1910),字小允,名沃堯,號(hào)繭人。廣東南海人,因世居南海佛山鎮(zhèn),故自署“我佛山人”。他出身書(shū)香門(mén)第,祖上世代為官,但傳至他這一代,漸趨貪困,故吳趼人18歲來(lái)到上海謀生,先在江南制造軍械局翻澤館當(dāng)書(shū)寫(xiě)生,后投身文壇,曾協(xié)助編輯《學(xué)林滬報(bào)》副刊《消閑報(bào)》,繼而主編《月月小說(shuō)》、《采風(fēng)報(bào)》、《奇新報(bào)》、《寓言報(bào)》等,聲名傳于滬上。著有《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》《痛史》《九命奇冤》等。

《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》是一部帶有作者自傳性質(zhì)的長(zhǎng)篇小說(shuō)。它通過(guò)主人公“九死一生”從奔父喪開(kāi)始,至其經(jīng)商失敗為止所耳聞目睹的近200個(gè)小故事,勾畫(huà)出1884年中法戰(zhàn)爭(zhēng)后至1904年,20多年間晚清社會(huì)出現(xiàn)的種種怪現(xiàn)狀,筆下多當(dāng)時(shí)上海開(kāi)埠后的世俗民風(fēng),尤其因作者長(zhǎng)期居住在上海虹口的租界里,故對(duì)華洋兩地的風(fēng)物著墨更多。我們從中可清楚地看到上海開(kāi)埠后的早期風(fēng)貌。

濃郁的上海市井風(fēng)貌

《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》開(kāi)卷明義第一段這樣寫(xiě)著,對(duì)上海開(kāi)埠早期的風(fēng)貌作了簡(jiǎn)要的介紹:

上海地方,為商賈麇集之區(qū),中外雜處,人煙稠密,輪舶往來(lái),百貨輸轉(zhuǎn)。加以蘇揚(yáng)各地之煙花,亦都圖上海富商大賈之多,一時(shí)買(mǎi)棹而來(lái),環(huán)聚于四馬路一帶,高張艷幟,炫異爭(zhēng)奇。那上等的,自有那一班王孫公子去問(wèn)津;那下等的,也有那些逐臭之夫,垂涎著要嘗鼎一臠。于是乎把六十年前的一片蘆葦灘頭,變做了中國(guó)第一個(gè)熱鬧的所在。

吳趼人居于虹口乍浦路多壽里(1913年)

上海開(kāi)埠后最明顯的變化是居住環(huán)境的變化,濃郁的弄堂市井風(fēng)貌是上海早期風(fēng)貌的標(biāo)配。吳趼人北漂來(lái)滬后,最初居住在上海城廂西門(mén)外,后長(zhǎng)期居于虹口乍浦路多壽里。說(shuō)起乍浦路,據(jù)考證,上海最早的石庫(kù)門(mén)似在乍浦路。《乍浦路街道志》就明確無(wú)誤地寫(xiě)道:“19世紀(jì)60年代,境內(nèi)開(kāi)始出現(xiàn)石庫(kù)門(mén)住宅。”又據(jù)上海市虹口區(qū)檔案局編著的《虹口》一書(shū)記載:“乍浦路修筑于1840年代末,先筑南段,而后逐步向北延伸到武進(jìn)路。”這就是說(shuō),1848年美租界甫一成立,就著手動(dòng)工筑路了,這是有文獻(xiàn)記載的上海租界最早修的路之一,比筑于1862 年的大馬路(今南京東路)還早。要造房,先筑路。道路開(kāi)通了,房地產(chǎn)商不請(qǐng)自來(lái),最早的石庫(kù)門(mén)由此誕生,《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》中就有地處乍浦路南段的青云里石庫(kù)門(mén)情景。

當(dāng)年吳趼人居虹口乍浦路多壽里時(shí),曾用梅紅紙幅題門(mén)額曰“趼廛”。“廛”〔 chán,音纏〕者,《說(shuō)文》云:在里曰廛,在野曰廬,市內(nèi)百姓之居也。“趼廛”,即為吳趼人之居所。“趼廛”兩字本屬生僻字,他又將兩字分開(kāi)書(shū)寫(xiě),路人見(jiàn)之,笑道:“滬上工藝縱多,然未見(jiàn)有專以磨墨為營(yíng)生者”。這是將“趼廛”誤為“研墨”了。吳趼人名作《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》就問(wèn)世于“趼廛”中。在《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》中就多次提到此類建筑的弄堂風(fēng)情,直接提到名字的就有青云里(今乍浦路、天潼路口)、發(fā)昌里、源坊衖、篷路(今塘沽路)、靖遠(yuǎn)街、謙益棧、同順里等等。如虹口源坊衖是早期石庫(kù)門(mén)建筑,上下兩層,當(dāng)醫(yī)生的王端甫居住樓下,掛牌開(kāi)診所;而破落子弟黎景翼兄弟兩家住二樓前后樓,完全是近代石庫(kù)門(mén)的居住模式。

三十年代吳淞路

我們且看作者筆下是如何描寫(xiě)同順里的景象:“飯后便叫了兩輛東洋車(chē),同到虹口去。那一條巷子叫同順里。走了進(jìn)去,,只見(jiàn)兩邊的人家都 是烏七八糟的。”再看青云里:“王大嫂認(rèn)準(zhǔn)了門(mén)口,推門(mén)進(jìn)去,我們站在他身后,只見(jiàn)里面一個(gè)肥胖婦人,翻身就跑了進(jìn)去,還聽(tīng)得咯蹬咯蹬的樓梯響。”要吃個(gè)飯,書(shū)中說(shuō)“這里虹口一帶沒(méi)有好館子”,蘇州飯館,“臟得了不得”,最后由家住虹口的蔡侶笙帶路,總算找了家干凈廣東館子就餐了事。可見(jiàn),早期的上海虹口雖然里弄交錯(cuò),都是兩層的石庫(kù)門(mén),但市面并不繁華,居住擁擠,上樓“還聽(tīng)得咯蹬咯蹬的樓梯響”。

初現(xiàn)上海工匠風(fēng)范

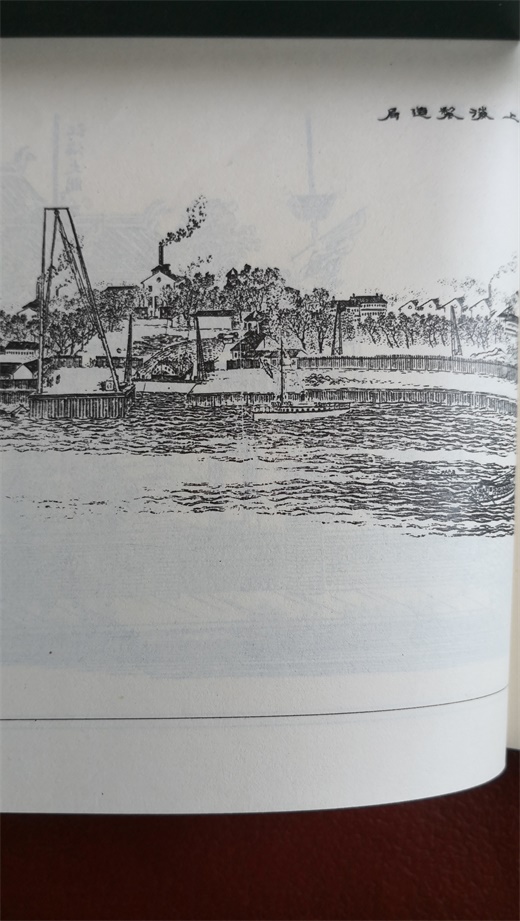

清朝末期,盛行洋條運(yùn)動(dòng),興辦一批官辦的造船廠、識(shí)布廠等,《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》中寫(xiě)到的上海江南機(jī)器制造總局便是當(dāng)時(shí)中國(guó)第一個(gè)大型民族工業(yè)企業(yè),我國(guó)的早期工人階級(jí)由此登上歷史舞臺(tái)。書(shū)中就展示了兩位中國(guó)工匠的精湛技藝和精神風(fēng)貌。

第二十八回中寫(xiě)到在虹口開(kāi)機(jī)器廠的方鐵廬:“到了下午,德泉來(lái)約了我同到虹口發(fā)昌里去。那邊有一個(gè)小東家叫方鐵廬,從小就考究機(jī)器,所以一切制造等事,都極精明。他那鋪?zhàn)樱碎T(mén)面專賣(mài)銅鐵機(jī)件之外,后面還的廠房,用了多少工匠,自己制造各種機(jī)器。”這個(gè)機(jī)器廠老板,自己是工匠出身,技藝了得,主人公拿了江南制造局技工做的玩具“小輪船”請(qǐng)其評(píng)估,佚廬仔細(xì)看了看,說(shuō)道:“這里面的機(jī)器,何等精細(xì)!他這個(gè)何嘗是做來(lái)玩的,簡(jiǎn)直照這個(gè)小樣放大了,可以做大的,里面沒(méi)有一樣不全備。只怕你們雖買(mǎi)了來(lái),還不知他的竅呢。”說(shuō)罷,把機(jī)簧一撥,那機(jī)件便轉(zhuǎn)的慢了,道:“你看,這是慢車(chē)。“又把一個(gè)機(jī)簧一撥,那機(jī)件全停了,道:“你看,這是停車(chē)了。”說(shuō)罷,又另?yè)芤粋€(gè)機(jī)簧,那機(jī)件又動(dòng)起來(lái),佚廬問(wèn)道:“你們看得出來(lái)么?這是倒車(chē)了。”留神一看,兩傍的明輪,果然倒轉(zhuǎn)。佚廬又仔細(xì)再看道:“只怕還有汽筒呢。”向一根小銅絲上輕輕的拉了一下,果然嗚嗚的放出一下微聲,就像簫上的“乙”音。

地處虹口的昆山路

100多年前,中國(guó)工匠制作玩具“小輪船”能前進(jìn),也能倒車(chē),還能拉響汽笛,技藝堪稱一流。而且中國(guó)工匠性格剛強(qiáng),敢于斗爭(zhēng),富有愛(ài)國(guó)情懷。 江南制造局的總辦崇洋媚外,只相信洋人,不相信中國(guó)技師,結(jié)果鬧出了這樣一個(gè)“保民船”笑話:

未開(kāi)工之前,單為了這條船,專請(qǐng)了外國(guó)人做工師,打出了船樣。總辦看了,叫照樣做。那時(shí)鍋爐廠有一個(gè)中國(guó)工師,叫梁桂生,是廣東人,他說(shuō)這樣子不對(duì),照他的龍骨,恐怕走不動(dòng);照他的舵,怕轉(zhuǎn)不過(guò)頭來(lái),鍋爐廠的委員,就去回了總辦。那總辦倒惱起來(lái)了,說(shuō):‘梁桂生他有多大的本領(lǐng)!外國(guó)人打的樣子,還有錯(cuò)的么?不信他比外國(guó)人還強(qiáng)!’委員碰了釘子,便去埋怨梁桂生。桂生道:不要埋怨,有一天我也會(huì)還他一個(gè)釘子。就照他做罷。于是乎勞民傷財(cái)?shù)淖銎饋?lái),好容易完了工,要試車(chē)了。總辦請(qǐng)了上海道及多少官員到船上去,還有許多外國(guó)人也來(lái)看。┅┅及至要回來(lái)時(shí),卻回不過(guò)頭來(lái),憑你把那舵攀足了,那個(gè)船只當(dāng)不知;無(wú)可奈何,只得打倒車(chē)回來(lái),益發(fā)走的慢了。┅┅無(wú)可奈何,只得叫了梁桂生去商量。桂生道:這個(gè)都是依了外國(guó)人圖樣做的,但不知有走了樣沒(méi)有;如果走了樣,外得工匠們都要受罰。總辦道:外國(guó)人說(shuō)過(guò),并不曾走樣。桂生道:那么就問(wèn)外國(guó)人。總辦道:“他總弄不好,怎樣呢?桂生道:“外國(guó)人有通天的本事,哪里會(huì)做不好。既然外國(guó)人也做不好,我們中國(guó)人更是不敢做了。總辦碰了他這么一個(gè)軟釘子,氣的又不敢惱出來(lái),只得和他軟商量。┅┅這件事被桂生作難了許久,把他前頭受的惡氣都出盡了,才換上一門(mén)舵,把船后頭的一段龍骨改了,這才走得動(dòng)、回得轉(zhuǎn)┅┅

地處虹口的昆山路昆山公園2

你看,那總辦的媚骨,那工匠的正氣,刻劃得入木三分,那中國(guó)工匠的有理有節(jié)的凜然正氣,讓人久久不忘!

形形色色的社會(huì)風(fēng)情

《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》筆下反映的生活面較廣,除官場(chǎng)、商場(chǎng)、洋場(chǎng)之外,還兼及醫(yī)卜星相、三教九流、家奴妓女等,揭露清王朝行將崩潰前夕的社會(huì)畫(huà)卷,以及形形色色的社會(huì)風(fēng)情。

上海開(kāi)埠后,北外灘地區(qū)聚居了許多旅滬的廣東人,廣東小吃 、廣東人小學(xué)、廣式石庫(kù)門(mén)等相繼涌入,于是廣式的道觀三元宮也應(yīng)運(yùn)而生。吳趼人長(zhǎng)期居于三元宮近旁的乍浦路多壽里,成名后他與同鄉(xiāng)在武昌路同德里創(chuàng)辦廣志小學(xué),專授旅滬粵人子弟,還被公推為主持。他在其名著《二十年目睹之怪現(xiàn)狀》曾多次寫(xiě)到三元宮。比如第三十四回《蓬蓽中喜蓬賢女子 市井上結(jié)識(shí)老書(shū)生》,寫(xiě)到主人公和端甫從虹口青云里(今乍浦路、天潼路口)出來(lái),要往離此不遠(yuǎn)的三元宮拜訪落泊書(shū)生蔡侶笙,書(shū)中對(duì)三元宮有這樣描寫(xiě):

走到了三元宮,進(jìn)了大門(mén),卻是一條甬道,四面空?qǐng)觯瑳](méi)有什么測(cè)字。再走到廟里面,廊下擺了一個(gè)測(cè)字?jǐn)偂E赃厜ι希N了一張紅紙條,寫(xiě)著 “蔡侶笙論字處”。

查上海虹口區(qū)檔案局編的《虹口》圖片集,有兩張關(guān)于三元宮的圖片:一張是1918年民國(guó)初期的虹口地圖,距離青云里不遠(yuǎn)的塘沽路上緊鄰日本人俱樂(lè)部的三元宮赫然在冊(cè);一張是當(dāng)時(shí)拍的照片,宮殿式的三元宮門(mén)前人來(lái)人往,香火正旺。

《滬游雜記》中上海制造局

在吳趼人筆下,我們不但看到了頗具規(guī)模、栩栩如生的虹口名勝三元宮,而且憑他的生花妙筆,勾勒出落泊書(shū)生蔡侶笙在舊道觀中擺測(cè)字?jǐn)偟纳鷦?dòng)形象。這幅社會(huì)風(fēng)情畫(huà),就像《水滸傳》中,林沖落難風(fēng)雪山神廟一樣,讓人印象格外深刻鮮明。

當(dāng)時(shí)上海十里洋場(chǎng),到處燈紅酒綠,所謂“商女不知亡國(guó)限,隔江猶唱后庭花”。作者筆下,既有上海四馬路上高檔的煙花青樓,也有地處虹口的的低檔的“咸水妹”妓院,勾劃出滬上光怪陸奇的社會(huì)百態(tài)。作者是這樣描寫(xiě)虹口妓院的:“端甫帶著我進(jìn)去,一直上到樓上。這一間樓面,便隔做了兩間。樓梯口上,掛了一盞洋鐵洋油燈,黑暗異常。入到房里,只見(jiàn)安設(shè)著一張板床,高高的掛了一頂洋布帳子。床前擺了一張杉木抽屜桌子,靠窗口一張杉木八仙桌,桌上放著一盞沒(méi)有磁罩的洋燈,那玻璃燈筒兒,已是熏得漆黑焦黃的了。還有一個(gè)大瓦缽,滿滿的盛著一缽切碎的西瓜皮,七橫八豎的放著幾雙毛竹筷 子。”

吳趼人晚年從乍浦路多壽里移居新居海寧路鴻安里。上世紀(jì)中葉,上海浦江電表廠海寧路車(chē)間就在鴻安里附近,筆者曾在此工作過(guò)一段時(shí)間,因此對(duì)此地并不陌生。鴻安里距乍浦路不遠(yuǎn),過(guò)四川北路即到,是兩層樓的石庫(kù)門(mén)建筑,多廣東人居住。這里房屋,前門(mén)面臨弄堂,開(kāi)間小,居民的日常生活,如洗衣、洗菜、燒飯、吃飯、休息和夏天納涼大都在屋外的弄堂內(nèi)。此里弄居民當(dāng)時(shí)大多是廣東人,附近有為廣東籍子弟開(kāi)辦的學(xué)校。因此身為廣東人的吳趼人遷來(lái)此地,意在抱團(tuán)取暖。當(dāng)時(shí)親朋好友紛紛前來(lái)祝賀吳趼人喬遷之喜,酒席中,他縱情豪飲,放聲談笑。晚宴散后,剛上床,喘疾發(fā)作,經(jīng)搶救無(wú)效,溘然去世。享年45歲。死時(shí)家中無(wú)余財(cái),唯有銀餅四枚而已。

不能不說(shuō),吳趼人之死本身,為晚清的社會(huì)風(fēng)情添上了濃重的一筆,是早期上海海納百川的獨(dú)特寫(xiě)照。

(作者系昆侖策研究院特約研究員、上海作家協(xié)會(huì)會(huì)員;來(lái)源:昆侖策網(wǎng)【原創(chuàng)】,本文原載《檔案春秋》)

1、本文只代表作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn),僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營(yíng)利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽(yù)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)與本站聯(lián)系,我們將及時(shí)做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

作者 相關(guān)信息

內(nèi)容 相關(guān)信息

1965年,林彪去上海探望粟裕,走后粟裕瞬間高興:終于走了!為何

2022-11-14張典標(biāo)、李華梁|四個(gè)上海姑娘的原子城往事

2022-06-18? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務(wù) 新前景 ?

? 國(guó)策建言 ?

? 國(guó)資國(guó)企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設(shè) ?

? 黨要管黨 從嚴(yán)治黨 ?

血飲:從瓦格納兵變迎來(lái)驚天逆轉(zhuǎn),想到警惕吃里爬外的內(nèi)鬼!

血飲:從瓦格納兵變迎來(lái)驚天逆轉(zhuǎn),想到警惕吃里爬外的內(nèi)鬼! 真探:突發(fā),中共高層首次提出極限思維!武統(tǒng)或許箭在弦上!

真探:突發(fā),中共高層首次提出極限思維!武統(tǒng)或許箭在弦上! 重大逆轉(zhuǎn)!德國(guó)宣布停止援助烏克蘭,俄烏沖突將迎來(lái)大結(jié)局?

重大逆轉(zhuǎn)!德國(guó)宣布停止援助烏克蘭,俄烏沖突將迎來(lái)大結(jié)局?

我軍應(yīng)警惕-南海地形“利美不利我”,小心落入美軍圈套

我軍應(yīng)警惕-南海地形“利美不利我”,小心落入美軍圈套 董小華|發(fā)揮工會(huì)應(yīng)有的作用

董小華|發(fā)揮工會(huì)應(yīng)有的作用 何慶濤:黨建無(wú)小事 成長(zhǎng)在個(gè)人

何慶濤:黨建無(wú)小事 成長(zhǎng)在個(gè)人? 社會(huì)調(diào)查 ?

圖片新聞