蘇27原型機(jī)

老局我永遠(yuǎn)也忘不了幾年前的一個下午,那天和朋友一起來到莫斯科郊外的莫尼諾中央空軍博物館。我們一行找了很久才找到這里。那是12月份的俄羅斯,大雪覆蓋著幾百架在室外展覽的飛機(jī)。偌大的一個空軍博物館,加上我們,一共不超過20名游客。如今,知道這個地方的游客,已經(jīng)越來越少了。

但作為航空迷的老局長很快從這堆“破銅爛鐵”當(dāng)中找出很多好東西:米格-29K的原型機(jī)、雅克-38、雅克-141垂直起降戰(zhàn)斗機(jī)、圖-144噴氣式客機(jī)、圖-95戰(zhàn)略轟炸機(jī)、米-12重型直升機(jī)(人類歷史上最大的直升機(jī))……

但是最吸引我的,還是那架涂有“10”編號的天藍(lán)色蘇-27戰(zhàn)斗機(jī)原型機(jī),這架采用雙垂尾、雙發(fā)動機(jī)設(shè)計(jì)的重型戰(zhàn)斗機(jī)原型機(jī),被稱為“T-10-1”,它的座艙呈氣泡形高高隆起,機(jī)身流線優(yōu)美,擁有世界頂尖的空氣動力學(xué)設(shè)計(jì),毫不夸張地說,這架飛機(jī)是那個時代蘇聯(lián)航空工業(yè)的集大成者,也是一款具有世界先進(jìn)水平的能與美國最強(qiáng)戰(zhàn)斗機(jī)掰手腕的優(yōu)秀產(chǎn)品。

1977年5月20日,在蘇霍伊設(shè)計(jì)局首席試飛員、蘇聯(lián)英雄瓦拉米爾·伊留申的駕駛下,我眼前這架蘇-27原型機(jī)(T-10-1)首次沖向了藍(lán)天,比中國第一架自主設(shè)計(jì)的第三代戰(zhàn)斗機(jī)殲-10的首飛(1998年3月),足足早了21年。

讓人沒想到的是,這架飛機(jī)后來成為中國航空工業(yè)發(fā)展歷史上的一個重要里程碑。蘇聯(lián)解體后,中國歷經(jīng)艱辛的談判從俄羅斯分幾批引入了蘇-27戰(zhàn)斗機(jī),并在1996年前后于沈飛實(shí)現(xiàn)蘇-27戰(zhàn)斗機(jī)的國產(chǎn)化生產(chǎn),可以說,90年代的中國航空工業(yè)是幸運(yùn)的,直接通過技術(shù)引進(jìn)站到了一個很高的起點(diǎn)上,但這并不代表著中國軍工形成了對外部技術(shù)和產(chǎn)品的依賴,恰恰相反,中國軍工正是從長期技術(shù)引進(jìn)受制于人的深刻教訓(xùn)上,牢牢堅(jiān)定了自主創(chuàng)新為主的思路。也就是說任何技術(shù)引進(jìn),都是為了最終形成徹底的自主創(chuàng)新。

中國軍工在很長一段時間,遭到美國和蘇聯(lián)的同時打壓,起步晚,底子薄。但是改革開放后的40多年,中國軍工取得了突飛猛進(jìn)的進(jìn)展,如今已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)航空母艦、大型導(dǎo)彈驅(qū)逐艦、兩棲登陸艦、洲際導(dǎo)彈、超高音速導(dǎo)彈、無人機(jī)、隱形戰(zhàn)斗機(jī)、大型軍用運(yùn)輸機(jī)、武裝直升機(jī)等先進(jìn)產(chǎn)品的完全國產(chǎn)化,同時,中國的軍工產(chǎn)品在國際市場上,也具備了一定的國際競爭力。

可以說,中國軍工成功實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的經(jīng)驗(yàn),是非常值得其他產(chǎn)業(yè)研究借鑒的,因?yàn)闆]有任何一個行業(yè)的技術(shù)封鎖會比軍工產(chǎn)業(yè)更加嚴(yán)密,在如此極端的情況下,中國軍工產(chǎn)業(yè)是如何突破的?

我們將著重探討技術(shù)引進(jìn)和自主創(chuàng)新之間的復(fù)雜關(guān)系,因?yàn)閷τ谶@件事情沒有一個案例能像中國的軍工產(chǎn)業(yè)這樣展現(xiàn)得如此清晰。

沈飛引進(jìn)蘇-27生產(chǎn)線的案例

中國空軍在“十四五”期間將繼續(xù)提升主要作戰(zhàn)裝備的先進(jìn)程度,彌補(bǔ)與國際先進(jìn)水平之間的代際差距。沈飛的功績就在于支撐起了中國戰(zhàn)斗機(jī)家族的骨架——基于蘇-27技術(shù)平臺而開發(fā)出的一系列戰(zhàn)機(jī)滿足了中國軍隊(duì)在戰(zhàn)機(jī)數(shù)量、質(zhì)量上的迫切需求——殲-11填補(bǔ)了國產(chǎn)重型殲擊機(jī)的空白,殲-15填補(bǔ)了艦載戰(zhàn)斗機(jī)的空白,殲-16則成為我軍實(shí)現(xiàn)“攻防兼?zhèn)?span lang="EN-US">”戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的核心武器。

20世紀(jì)90年代,阿富汗戰(zhàn)爭剛剛結(jié)束,兩伊戰(zhàn)爭也已落幕。硝煙尚未散去,美國又在1993年入侵索馬里,導(dǎo)致了索馬里內(nèi)戰(zhàn)的爆發(fā),直到現(xiàn)在索馬里政府軍也只能控制首都地區(qū)。小國在世界上別說話語權(quán),似乎連生存都要仰人鼻息。那么,什么是小國,什么是大國呢?烏克蘭現(xiàn)在可以說是小國,以前說它是大國也可以。為什么?因?yàn)闉蹩颂m曾經(jīng)擁有戰(zhàn)略核武器,海上有航母,天上有最先進(jìn)的戰(zhàn)機(jī)。只是時至今日,塵埃落定,在烏克蘭自斷臂膀銷毀其戰(zhàn)略打擊能力后,淪為了小國,也成為大國角逐的犧牲品。

而處于90年代的我國也同樣面臨著嚴(yán)峻形勢,雖說我們是擁有核潛艇核武器的陸上軍事強(qiáng)國,然而在三位一體的打擊中,空中力量依舊是我們的短板。美國的雙發(fā)戰(zhàn)機(jī)F-15早在70年代就已翱翔于藍(lán)天,蘇聯(lián)的米格-29也于1977年后橫空出世。而我們,依舊是二代單發(fā)戰(zhàn)機(jī)巡航于祖國的藍(lán)天。這,顯然是作為大國的我們不能允許和接受的。三代雙發(fā)戰(zhàn)機(jī)的研制和服役,迫在眉睫。

01. 中國空軍急需先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)

20世紀(jì)90年代中期,美國曾做過評估。奪取戰(zhàn)爭制空權(quán),打殘中國空軍,僅需兩個戰(zhàn)機(jī)聯(lián)隊(duì),這個評估并不狂妄。海灣戰(zhàn)爭結(jié)束后的第二年,中國手中僅有一支以殲-7、殲-8系列戰(zhàn)斗機(jī)為骨干的落后航空力量。一旦爆發(fā)戰(zhàn)事,尤其是在面對具備超視距空戰(zhàn)能力的對手時必定會處于完全被動的局面。而空戰(zhàn)中主要靠技術(shù)取勝,落后一代的戰(zhàn)機(jī)與強(qiáng)手交鋒,會出現(xiàn)“找不到、打不著”的情形,甚至只能成為敵機(jī)的靶子。當(dāng)時,連一些飛行員都感嘆:“現(xiàn)在我們裝備的飛機(jī),給美、俄的三代機(jī)當(dāng)靶機(jī)都不夠格!”

這么說并非夸大其詞,20世紀(jì)60年代開始,由于我國航空工業(yè)技術(shù)薄弱,空軍軍機(jī)裝備停滯不前,到20世紀(jì)70年代至80年代,整整20年時間,空軍武器裝備依舊停留在大量的殲-6和殲-7服役的時代。中國空軍裝備了3000多架殲-6,這是一支國土防空型的空軍。而到80年代后期,殲-7的產(chǎn)量逐步上來了,但殲-6依然是空軍的主力飛機(jī)。而當(dāng)時的美國和蘇聯(lián),部隊(duì)已經(jīng)普遍裝備了第三代戰(zhàn)斗機(jī)F-15和F-16、米格-29和蘇-27,這與我們的大國地位形成了強(qiáng)烈的代差感。

代差意味著什么?在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中,制空權(quán)是非常重要的決勝因素。1991年海灣戰(zhàn)爭中,美國出動空軍,F-15、F-16戰(zhàn)斗機(jī)以及F-117戰(zhàn)斗機(jī),把以米格-21、米格-23為主力,還有少部分米格-29的伊拉克空軍打得毫無還手之力。伊拉克的三代機(jī)米格29剛起飛升空,就被敵人打下來了。

02. 極度艱難的軍工引進(jìn)

為了解決這一燃眉之急的問題和達(dá)到既定目標(biāo),我們必須馬上采用“引進(jìn)最先進(jìn)戰(zhàn)機(jī),進(jìn)而吸收”的方案。而我們的選擇要么是與包括美國在內(nèi)的西方合作或向其采購,要么就是與蘇聯(lián)達(dá)成采購與合作的意向。而在軍售領(lǐng)域,從來沒有一門單純的生意,其背后與軍售雙方之間的政治有著密切關(guān)系。二戰(zhàn)后,蘇聯(lián)積極拉攏印度,對抗以美國為首的北約;而剛剛獨(dú)立的印度,由于對英美國家不信任的態(tài)度,而投入蘇聯(lián)的懷抱。但隨著地緣政治格局的變化,印度又逐漸成了英美拉攏的對象,這使其可以順利地從這些國家購買武器。

相同的道理,也發(fā)生在我國身上。新中國成立之初,蘇聯(lián)大力援助我國;到赫魯曉夫之時,力度更是超過斯大林時期,而其背后是蘇聯(lián)想要染指我國主權(quán)的企圖,結(jié)果遭到我國領(lǐng)導(dǎo)人的斷然拒絕。中蘇關(guān)系的急轉(zhuǎn)直下,促使中美關(guān)系進(jìn)入了一段“蜜月期”。作為中美“蜜月期”的一項(xiàng)成果,便是“和平典范”,旨在對我國當(dāng)時最先進(jìn)的沈飛的殲-8 Ⅱ型戰(zhàn)機(jī),進(jìn)行現(xiàn)代化改造,以應(yīng)對來自蘇聯(lián)的空中威脅。為此,我國軍方選擇了美國格魯曼公司作為項(xiàng)目合作伙伴,主要是換裝50架殲-8,換裝美制的機(jī)載雷達(dá)及火控系統(tǒng),合同約為5.5億美元(1986年)。

美方評估的結(jié)果是,換裝后殲-8 Ⅱ的作戰(zhàn)能力,達(dá)到了美方F-16/79的水準(zhǔn)(閹割版的F16)。沒想到的是,中美雙方又出于種種原因而分道揚(yáng)鑣。格魯曼公司雖有心完成,可“和平典范”仍被迫中止。然而事情的轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在80年代末,此時的中蘇關(guān)系實(shí)現(xiàn)了正常化。蘇聯(lián)軍方主動提出,愿對華出售先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)。這使中方再度把引進(jìn)先進(jìn)戰(zhàn)機(jī)的希望,投向打算重修舊好的昔日盟國。

03. 蘇-27引進(jìn)始末

1990年6月,中央軍委常務(wù)會議決定向蘇聯(lián)采購蘇-27型戰(zhàn)斗機(jī),整個采購工程也因此代號“906工程”。1990年10月,蘇聯(lián)分管部長會議副主席率團(tuán)訪華,并于11月1日簽署了《中蘇政府間軍事技術(shù)合作委員會第二次會議紀(jì)要》(簡稱《紀(jì)要》),基本敲定了中蘇之間蘇-27型戰(zhàn)斗機(jī)的采購合同。12月,中蘇雙方在北京簽署了軍售合同。中國放棄購買蘇方推薦的米格-29,轉(zhuǎn)而購買首批26架蘇-27(其中2架為教練型),總價30億元。當(dāng)時的中國還缺乏外匯,合同金額大部分以“以貨易貨”的方式支付。

整個90年代,中國引進(jìn)了數(shù)以百計(jì)的蘇霍伊戰(zhàn)斗機(jī)及其生產(chǎn)線(只有發(fā)動機(jī),俄方堅(jiān)持由它出口),總花費(fèi)差不多100億美元。這是新中國成立以來金額最大的一次武器采購。有人計(jì)算,此金額甚至超過了1949年后國家對航空工業(yè)的總投資。1990年,中國軍費(fèi)開支不過290億美元,扣除維持生活的“人頭費(fèi)”和日常費(fèi)用外,武器采購經(jīng)費(fèi)不足100億美元。蘇-27軍購項(xiàng)目,是當(dāng)時單項(xiàng)金額最大的一筆開支。事后證明,中國在經(jīng)費(fèi)困窘時仍不買相對便宜的米格-29,而采購較貴的蘇-27,是有遠(yuǎn)見的選擇。中國選擇蘇-27作為新一代主力戰(zhàn)機(jī),是高起點(diǎn)的選擇,為加速本國航空工業(yè)的發(fā)展,尋求到了一條捷徑。

而這個頗有遠(yuǎn)見的任務(wù),將由沈飛來完成。它能否完成這項(xiàng)艱巨而又光榮的任務(wù),把與西方和俄式戰(zhàn)機(jī)這30年的差距拉回來呢?

蘇-27給中國空軍的印象,不是震撼,而是“無比無比無比震撼”。這種光是油量就超過殲-7空重的戰(zhàn)斗機(jī),居然能夠達(dá)到F-16的機(jī)動水平,在當(dāng)時的中國空軍看來,簡直驚為天人!而那時候,國家一堆二代機(jī)等著換,沒時間等你慢慢吹風(fēng)、試飛拿數(shù)據(jù)。如此艱巨的任務(wù)給沈飛,期待它也同樣造出讓空軍為之一振的戰(zhàn)機(jī)。而它,有這個實(shí)力嗎?

早在1952年7月,中央便決定將剛剛建成一年的沈飛擴(kuò)建為噴氣式飛機(jī)制造廠。從1953年開始建設(shè),僅用三年零九個月的時間,沈飛提前一年零三個月完成了新中國第一座大型噴氣式殲擊機(jī)制造廠的全部建設(shè)任務(wù),一座現(xiàn)代化的航空工業(yè)城在沈陽北部崛起。

而后隨著第一個五年計(jì)劃的全面執(zhí)行,沈飛的基本建設(shè)也進(jìn)入了一個新的階段。1953年10月24日,第二機(jī)械工業(yè)部第四局?jǐn)M定總體設(shè)計(jì)任務(wù)書,將沈飛擴(kuò)建為米格-15畢斯噴氣式飛機(jī)制造廠明確了于1957年前,建成具有年產(chǎn)1000架米格-15畢斯飛機(jī)能力的殲擊機(jī)制造廠,并完成第一架噴氣式殲擊機(jī)的試制任務(wù)。而這些,沈飛都出色地完成了任務(wù)。

這與沈飛對工作的熱忱以及對提升職工的整體文化素質(zhì),堅(jiān)持先培訓(xùn)、后上崗的原則分不開。沈飛為了系統(tǒng)地培養(yǎng)干部職工,從1954年專門撥款興建了5700平方米的業(yè)余工學(xué)院,并在業(yè)余時間舉辦干部特別班。此外,還選送干部深造。正因?yàn)楣と怂刭|(zhì)高,掌握操作技能快,所以生產(chǎn)的飛機(jī)質(zhì)量有保證。

而面對蘇-27的生產(chǎn),沈飛當(dāng)時面對的難題有兩個:一是從二代機(jī)到三代機(jī)的跨代的難度;二是從生產(chǎn)米格式戰(zhàn)機(jī)到生產(chǎn)蘇霍伊戰(zhàn)斗機(jī)的不同。沈飛的優(yōu)勢也是有的,沈飛具有生產(chǎn)俄式戰(zhàn)機(jī)的經(jīng)驗(yàn)。只是這次的跨度和難度確實(shí)相當(dāng)大,且時間緊迫。毛主席說過,有條件要上,沒有條件創(chuàng)造條件也要上。有了這樣的決心,我們才能在新中國成立后的短短時間內(nèi)從一個農(nóng)業(yè)國變成一個工業(yè)國,從一個工業(yè)國變成一個擁有核武器的大國。而也正是有這樣的初心,沈飛人完成了祖國和人民寄托的任務(wù)。

仿制確實(shí)是件費(fèi)力不討好的事,尤其是在體現(xiàn)一個國家最高工業(yè)能力的飛機(jī)上,仿制難度不僅不比正向研制小,甚至某些地方難度還要大點(diǎn),且不管做得怎樣都會有人說你“還不是抄襲的”“仿制都干不好”。壓力很大,動力也很足。壓力是你本就該做好的壓力,動力是肩負(fù)著盡快為國家提供雙發(fā)重型大航程戰(zhàn)機(jī)的重任,我們遼闊的陸疆和海疆都急需這種大航程的飛機(jī)。

蘇-27是1992年引進(jìn)的,但并不是1992年就開始研究蘇-27的國產(chǎn)化,那個時候只是買了這個產(chǎn)品,可是我們下定決心要引進(jìn)蘇-27生產(chǎn)線。1993年4月中央軍委就批準(zhǔn)了整機(jī)引進(jìn)蘇-27生產(chǎn)線的“934工程”,開始了蘇-27國產(chǎn)化的進(jìn)程,然而“934工程”與俄方形成的拉鋸反而使得之前“906工程”提到的第二批意向合同有枯萎的跡象:我方堅(jiān)持要求俄方轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)線,俄方卻只同意提供整機(jī)成品。雙方從1993年拉鋸到1994年,眼看第二批蘇-27的合同就要“飛”了。

1995年12月,時任中央軍委副主席的劉華清再次率團(tuán)訪俄。中方堅(jiān)持要俄方轉(zhuǎn)讓生產(chǎn)技術(shù),同時,中方還與俄羅斯簽署了第二批24架蘇-27采購合同,原則同意完全以美元購買。最終,雙方基本達(dá)成蘇-27生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓的共同精神。1996年4月和7月,第二批共24架蘇-27SK抵達(dá)中國廣東某基地。同年12月,俄副總理波雷納科夫訪華,與中方正式簽下引進(jìn)蘇-27生產(chǎn)線的協(xié)議。

根據(jù)合同,中國航空工業(yè)第一集團(tuán)屬下的沈飛在15年時間內(nèi)制造200架蘇-27,其中第一批蘇-27的機(jī)體全部由阿穆爾河畔共青城飛機(jī)生產(chǎn)聯(lián)合體提供,以后批次的機(jī)體逐步過渡到由中國自主制造。但俄羅斯仍然提供全部200架飛機(jī)所需的發(fā)動機(jī)、雷達(dá)及電子設(shè)備、機(jī)載武器。1997年,中國組裝蘇-27工作正式立項(xiàng)。

1997年沈飛和空軍研究所提出國產(chǎn)化蘇-27立項(xiàng)(即殲-11A/B項(xiàng)目),2001年國產(chǎn)化殲-11A/B立項(xiàng)。在此之前,沈飛實(shí)際上根據(jù)形勢發(fā)展需要,已經(jīng)開始了氣動摸底工作:李天等人組織吹風(fēng)洞,李明組織國產(chǎn)化材料研究,聯(lián)合國內(nèi)其他研究所研究蘇-27模擬飛控系統(tǒng)的破解和國產(chǎn)化等。1998年由俄羅斯材料組裝授權(quán)生產(chǎn)的殲-11(不是殲-11A/B)做過靜力試驗(yàn),也做過試飛。在1999年9月,首批國產(chǎn)殲-11開始正式交付部隊(duì)。

到了2000年后,替換蘇-27機(jī)翼蒙皮、尾翼材料為復(fù)合材料時做過長時間的加載試驗(yàn)等。期間利用和俄羅斯交流的機(jī)會,找過蘇-27相關(guān)研究人員探討過蘇-27顫震設(shè)計(jì)準(zhǔn)則等問題。可以說,這個摸底過程,既有逆向推測的過程,也有正向探索的過程,也有請教別人的事情,顯然這個過程并不容易。沈飛的工作是面對一個成功的產(chǎn)品需要摸透產(chǎn)品為什么這樣設(shè)計(jì),這樣后期才能進(jìn)行改進(jìn);是從后往前,然后才能改進(jìn)出符合發(fā)展要求的產(chǎn)品。對逆向的工作進(jìn)行克服并且從有到知,難度可以想象。

為什么引進(jìn)和建立我們自己的生產(chǎn)線相隔了幾年時間?任何事情都有它的規(guī)律,可以加快,但不能越過。這不是一架的問題,這是幾百架,是未來中國空軍發(fā)展方向和使用機(jī)型的問題。任何產(chǎn)品和機(jī)型的引進(jìn),一般都要經(jīng)過使用、觀察、自我維護(hù)或者對方維護(hù)的過程,進(jìn)而決定是否引進(jìn)生產(chǎn)線自己生產(chǎn)。不論是汽車還是更復(fù)雜的戰(zhàn)機(jī),都要經(jīng)過這樣的過程:在幾年的使用過程中,判斷是否滿足自己的需求,能否完成作戰(zhàn)要求和任務(wù);最后,才會決定是否引進(jìn)生產(chǎn)線,消化吸收。

而在這一過程中,我們的步子無疑是堅(jiān)定和正確的。堅(jiān)定的是我們繼承老一輩的光榮傳統(tǒng),一切不受制于他人。可以學(xué)習(xí),可以仿制,但是要獨(dú)立自主吸收創(chuàng)新,絕不能喪失主觀能動性。我們不是印度,更不是韓國。正確的是,在國防經(jīng)費(fèi)如此艱難的情況下,依舊用大筆的資金走“引進(jìn)、消化、改進(jìn)、創(chuàng)新”的路子。

04. 蘇-27給中國帶來了什么

“通過蘇-27,沈飛得到了什么?”那就是繼承了蘇聯(lián)20世紀(jì)70—90年代重型殲擊機(jī)的設(shè)計(jì)思路,知道了為什么要這么設(shè)計(jì)。摸索道路是最難的,但知道了“要怎么做”之后,就能通過長期的仿制生產(chǎn)反向逆推,進(jìn)而進(jìn)行自己的改進(jìn)與創(chuàng)新。那么,沈飛吃透蘇-27了嗎?如若沒有吃透蘇-27,沈飛就做不到創(chuàng)新。我們可以從控制系統(tǒng)和發(fā)動機(jī)兩方面來看。

(1)控制系統(tǒng)

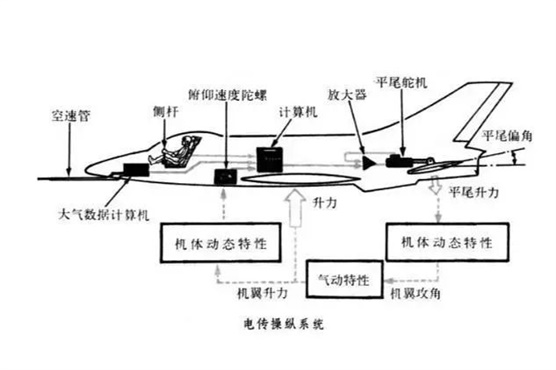

一、二代戰(zhàn)機(jī)主要是由機(jī)械控制,三代戰(zhàn)機(jī)開始就有了計(jì)算機(jī)集成控制。蘇-27來得及時,讓我們有了從二代機(jī)向三代機(jī)的轉(zhuǎn)換,首先就是飛控系統(tǒng)的轉(zhuǎn)變。一、二代戰(zhàn)機(jī)主要是通過機(jī)械控制,簡單來講就是飛行員通過手控操控桿、腳控金屬操控連桿來帶動戰(zhàn)機(jī)的尾翼和方向舵進(jìn)而控制飛行姿態(tài)。在這個時期,各國對飛行員的體能要求極高,因?yàn)楫?dāng)時輔助系統(tǒng)還沒有融入液壓技術(shù),戰(zhàn)機(jī)在較高速度航行的時候人力控制飛機(jī)需要消耗很多的體能,否則就不能完美駕馭戰(zhàn)機(jī),這就是機(jī)械飛控(傳動)系統(tǒng)。

但隨著人類噴氣渦扇航發(fā)技術(shù)的迅猛發(fā)展,戰(zhàn)機(jī)的動力系統(tǒng)愈發(fā)強(qiáng)大,尤其是在高速高空狀態(tài)下單靠人力操控戰(zhàn)機(jī)無異于癡人說夢,鑒于此,輔助類的液壓系統(tǒng)技術(shù)徹底融入了二、三代戰(zhàn)機(jī),成為必要條件。隨著航空工業(yè)及計(jì)算機(jī)等技術(shù)的成熟,原有飛行員人工機(jī)械傳動更迭為電子傳動、金屬索具更迭為高科技電纜,這就是現(xiàn)在我們所說的電傳飛控系統(tǒng)。

而當(dāng)時美國的三代機(jī)F-15依舊是機(jī)電控制,俄式的蘇-27俯仰飛行控制系統(tǒng)是一個模擬式四余度電傳操縱系統(tǒng)。它由СПУ-10E飛控計(jì)算機(jī)、桿位移傳感器、飛機(jī)運(yùn)動傳感器(速率陀螺、加速度計(jì)、攻角傳感器)、大氣數(shù)據(jù)傳感器(靜壓、動壓)、左右平尾作動系統(tǒng)及人感系統(tǒng)、極限狀態(tài)限制系統(tǒng)等組成。簡單地說,蘇-27是半機(jī)械半計(jì)算機(jī)控制。

現(xiàn)代戰(zhàn)機(jī),已開始借助計(jì)算機(jī)控制,而沈飛在經(jīng)過消化吸收后,在此基礎(chǔ)上,成功研制了我們自己的飛控系統(tǒng)。目前世界上,飛控系統(tǒng)的選擇就好比是手機(jī)是用安卓系統(tǒng)還是蘋果系統(tǒng)。而戰(zhàn)機(jī)的飛控系統(tǒng),要么選美國(北約)系統(tǒng),要么選俄式飛控系統(tǒng),要么是中國飛控系統(tǒng)。現(xiàn)在的殲-11、殲-20等能使用自己的飛控系統(tǒng),這都得益于沈飛的勞苦。世界僅此三家,這并不容易。

優(yōu)異的飛行控制系統(tǒng),能讓戰(zhàn)機(jī)在訓(xùn)練中盡量降低事故的發(fā)生率。例如:配備人工智能系統(tǒng)的F16戰(zhàn)機(jī),在進(jìn)行飛行訓(xùn)練時,飛控系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)飛機(jī)飛行高度過低,并會影響飛行安全時,便會發(fā)出一個回避提醒指令提醒飛行員。若飛行員仍沒有采取相應(yīng)糾正措施,系統(tǒng)便會臨時掌控飛機(jī)的控制權(quán),并執(zhí)行自動調(diào)整程序來保障機(jī)組人員的安全。

而我們自主研制的數(shù)字電傳飛控系統(tǒng),具備高可靠的主動容錯控制。通過試驗(yàn)表明,在飛機(jī)一側(cè)機(jī)翼損傷10%、20%、30%,甚至50%的情況下,通過飛控系統(tǒng)對剩余舵面偏角、飛機(jī)迎角、速度以及發(fā)動機(jī)推力的自動調(diào)節(jié),可以實(shí)現(xiàn)飛機(jī)的再平衡飛行。這就意味著,我國飛機(jī)在動力系統(tǒng)正常的情況下,就算是外部受到巨大損傷,仍能平穩(wěn)飛行。

當(dāng)然,任何事情有利有弊。飛控系統(tǒng)的提升在節(jié)省飛行員體力和智能化方面是有優(yōu)勢,但是飛行員的一些動作也沒法再任性操作了。就好像開車從手動擋轉(zhuǎn)換為自動擋一樣,要有個慢慢適應(yīng)的過程;從駕駛純機(jī)械控制的戰(zhàn)機(jī)到機(jī)電控制的戰(zhàn)機(jī)再到電傳(計(jì)算機(jī))控制的戰(zhàn)機(jī),也有個逐步適應(yīng)操作的過程。否則,極易操作不當(dāng),甚至導(dǎo)致墜機(jī)事件。

飛控系統(tǒng)越來越先進(jìn),這也需要飛行員逐步習(xí)慣和熟練,慢慢從駕駛機(jī)械傳動飛機(jī)的模式轉(zhuǎn)換到駕駛電傳控制飛機(jī)的模式;如果沒經(jīng)驗(yàn)、駕駛不當(dāng),容易和計(jì)算機(jī)協(xié)調(diào)控制發(fā)生對沖,卷入尾流導(dǎo)致墜毀。

(2)發(fā)動機(jī)

號稱全球軍力排名第七名的韓國,沒有自己的戰(zhàn)機(jī)發(fā)動機(jī)。KF-X戰(zhàn)斗機(jī)作為韓國最大的武器研發(fā)項(xiàng)目,其發(fā)動機(jī)的選擇來源主要是美國和歐洲。因?yàn)轫n國沒有實(shí)力也沒有能力研制、開發(fā)自己的戰(zhàn)機(jī)發(fā)動機(jī)。

全世界目前也只有6個國家可以研發(fā)自己的戰(zhàn)機(jī)發(fā)動機(jī),分別是美國、俄國、法國、英國、瑞典,以及中國。但在噴氣式發(fā)動機(jī)領(lǐng)域,我國的起步較晚,并且應(yīng)用于戰(zhàn)斗機(jī)的噴氣式發(fā)動機(jī)不同于火箭發(fā)動機(jī),火箭發(fā)動機(jī)屬于一次性用品,對于燃料效率、材料耐久性要求并沒有那么高。例如火箭發(fā)動機(jī)只需擁有不到2小時的壽命,而噴氣式發(fā)動機(jī)的使用壽命當(dāng)然是越久越好。所以對于發(fā)動機(jī)的制造材料有著非常高的要求,而這些材料的配方,全世界也僅有幾家公司擁有。

要在高空、高壓、2000攝氏度高溫的情況下,使金屬尾噴口既可打開,也可收緊,還能改變方向而不會熔化等,所有這些都是難題。即便你克服了這些問題,要量產(chǎn)又是一個難題。如果你保持不了品控,將無法做到量產(chǎn)。這也是為何很多國家能做出一兩臺發(fā)動機(jī),卻做不到量產(chǎn)。如果說做出一臺發(fā)動機(jī)需要10年,那么你能達(dá)到量產(chǎn)的水準(zhǔn)可能還需要10年。這就是全世界只有6個國家可以量產(chǎn)的緣由。

央視紀(jì)錄頻道播出的《軍工記憶:殲11系列飛機(jī)》,披露了中國從組裝生產(chǎn)蘇-27到最后全面國產(chǎn)化的奮斗歷程。從中我們可以注意到,在殲-11國產(chǎn)化之路上,中國國防科工人先后攻克了新型復(fù)合材料、座艙透明件、彈射發(fā)射架衍射平顯等一系列難題。其中,型號副總設(shè)計(jì)師季曉光更是中肯地評價了國產(chǎn)太行發(fā)動機(jī)的真實(shí)狀況。

對于我國的航空工業(yè)而言,被譽(yù)為“工業(yè)皇冠”的航空發(fā)動機(jī)是長期短板。我們在學(xué)習(xí)蘇-27發(fā)動機(jī)的構(gòu)造之后,研制出自己的太行發(fā)動機(jī),又稱渦扇10(WS-10)發(fā)動機(jī)。這是典型的第三代軍用大推力渦扇發(fā)動機(jī),更是我國首個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的高性能、大推力、加力式渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī),它的出現(xiàn)填補(bǔ)了國產(chǎn)先進(jìn)渦扇發(fā)動機(jī)的空白。但當(dāng)時太行尚不成熟,在單發(fā)的殲-10上試飛會有風(fēng)險,而蘇-27國產(chǎn)化是其發(fā)展的唯一機(jī)會。其中,中國工程院院士、著名飛機(jī)設(shè)計(jì)師李明主張“自己的飛機(jī)配自己的發(fā)動機(jī)”,對太行發(fā)動機(jī)配裝到殲-11飛機(jī)上起到了關(guān)鍵作用。

渦扇10系列發(fā)動機(jī),是由中國航空研究院606所研制的國產(chǎn)第三代大型軍用航空渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī),也是中國第一臺大推力渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)。20世紀(jì)80年代初期,中國航空研究院606所因70年代上馬的殲-9、殲-13、強(qiáng)-6、大型運(yùn)輸機(jī)等項(xiàng)目的紛紛下馬,與之配套的研發(fā)長達(dá)20年的渦扇6系列發(fā)動機(jī)也被迫下馬。此時中國在航空動力方面與世界發(fā)達(dá)國家的差距拉大到20年以上。面對中國航空界的嚴(yán)峻局面,國家于20世紀(jì)80年代中期決定發(fā)展新一代大推力渦扇發(fā)動機(jī),這就是渦扇10系列發(fā)動機(jī)的起源。

“渦扇10”工程于1987年10月立項(xiàng),同年,渦扇10系列發(fā)動機(jī)進(jìn)入驗(yàn)證機(jī)研制階段,1992年10月驗(yàn)證機(jī)在086號飛行臺上開始試驗(yàn),1997年開始型號研制(飛行前試驗(yàn)階段)并進(jìn)入發(fā)動機(jī)與型號匹配的突擊階段,2000年10月開始高空臺試驗(yàn)。

該型號發(fā)動機(jī)裝機(jī)首飛是在2001年7月,2002年6月裝單臺太行渦扇10發(fā)動機(jī)的蘇-27進(jìn)行了首飛,取得階段性成果。2003年12月裝兩臺渦扇10A的殲-11A首飛,2003—2004年間渦扇10A開始試裝殲-10戰(zhàn)斗機(jī)。2005年5月11日開始定型持久試車,2005年11月10日通過長久初始壽命試車,12月28日完成定型審查考核。渦扇10A發(fā)動機(jī)是渦扇10的發(fā)展型號,主要裝備于殲-11B戰(zhàn)斗機(jī)。渦扇10A發(fā)動機(jī)與渦扇10太行發(fā)動機(jī)最大的區(qū)別是核心機(jī)技術(shù)不同,渦扇10的核心機(jī)是CFM56核心機(jī)技術(shù)與俄羅斯AL-31F的核心機(jī)技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。渦扇10A發(fā)動機(jī)的整體性能接近F110-GE-129IPE(F110發(fā)動機(jī)的性能改進(jìn)型)。

研制該發(fā)動機(jī)時成功地采用了跨音速風(fēng)扇;氣冷高溫葉片,電子束焊整體風(fēng)扇轉(zhuǎn)子,鈦合金精鑄中介機(jī)匣;擠壓油膜軸承,刷式密封,高能點(diǎn)火電嘴,氣芯式加力燃油泵,帶可變彎度的整流葉片,收斂擴(kuò)散噴口,高壓機(jī)匣處理以及整機(jī)單元體設(shè)計(jì)等先進(jìn)技術(shù)。在“太行”的早期型上,其高壓渦輪葉片采用的是DZ125定向凝固合金,但定型批產(chǎn)渦輪盤早期型應(yīng)用的是GH4169高溫合金,如今已經(jīng)開始應(yīng)用FGH95粉末冶金。高低壓渦輪采用對轉(zhuǎn)結(jié)構(gòu),這在第三代發(fā)動機(jī)上是罕見的。

2014年6月5日22時37分海軍東海艦隊(duì)航空兵的一架戰(zhàn)機(jī),在進(jìn)行夜間高難度戰(zhàn)術(shù)課目訓(xùn)練時失事。飛機(jī)的領(lǐng)航員趙鵬和正在駕駛飛機(jī)的華鵬不幸犧牲。趙鵬是山東省臨沂市蘭陵縣人,華鵬是江蘇省宿遷市泗陽縣人。1999年趙鵬參加飛行員招考,并以優(yōu)異的成績成功通過選拔,先后在海軍航空工程學(xué)院、海軍飛行學(xué)院學(xué)習(xí),畢業(yè)后到海軍航空兵浙江義烏某部擔(dān)任飛行員,2011年6月晉升為海軍少校軍銜,犧牲前為正營職領(lǐng)航長。入伍15年來,趙鵬榮立個人三等功1次,嘉獎8次。國產(chǎn)發(fā)動機(jī)背后,大國崛起的背后,是無數(shù)科研人員、試飛人員、飛行員用英勇和執(zhí)著以及鮮血鑄就的。

在經(jīng)歷了20年的艱苦努力之后,太行發(fā)動機(jī)的研制終于跨越了最艱難的階段,看到了黑暗盡頭的光明。隨著太行發(fā)動機(jī)大批量生產(chǎn)交付部隊(duì)使用,發(fā)動機(jī)制造企業(yè)也在歷練中逐漸走向成熟,培養(yǎng)出了一大批成熟的技術(shù)工人。經(jīng)歷這二十載摸爬滾打,“不太行”的“太行”發(fā)動機(jī)走出了澡盆曲線,進(jìn)入21世紀(jì)第二個10年后其可靠性大大提升,殲-11BS、殲-16以及部分殲-11B都開始使用國產(chǎn)太行發(fā)動機(jī)。如今,安裝了太行發(fā)動機(jī)的成飛殲-10C,也涂上了中國空軍的灰色涂裝。

這意味著不僅僅是雙發(fā)重型戰(zhàn)斗機(jī),甚至是單發(fā)的殲-10也開始嘗試換裝太行發(fā)動機(jī)。因?yàn)閱伟l(fā)戰(zhàn)斗機(jī)對于發(fā)動機(jī)可靠性的依賴程度比較高,殲-10換裝太行發(fā)動機(jī)可謂一次里程碑式的事件。可以這么說,殲-11換裝太行發(fā)動機(jī)并不是該型號的終結(jié),而是一個不斷改進(jìn)完善的新起點(diǎn)。這不得不說,當(dāng)時花掉國防費(fèi)用的大頭引進(jìn)蘇聯(lián)最好的戰(zhàn)機(jī)蘇-27,再對其吃透創(chuàng)新是一項(xiàng)英明舉措,沈飛也功不可沒。

我認(rèn)為,沈飛和蘇-27的案例,和后續(xù)我們會討論的高鐵一樣充分展示了“技術(shù)引進(jìn)”和“自主創(chuàng)新”之間的良性關(guān)系——自主創(chuàng)新是目的,技術(shù)引進(jìn)是手段,通過技術(shù)引進(jìn)實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新,需要的是吃透引進(jìn)的技術(shù)。所謂“吃透”技術(shù),就是指我們通過對蘇-27的仿制工作,通過逆向工程,徹底搞清楚蘇-27飛機(jī)設(shè)計(jì)過程中的各種問題——為什么這個零件上要開孔?為什么那個零件中間要挖一道槽?可以說,沈飛通過吃透蘇-27使中國成功掌握了蘇聯(lián)重型殲擊機(jī)的設(shè)計(jì)思路,也讓中國成功地獲得了第三、四代重型戰(zhàn)斗機(jī)的設(shè)計(jì)、制造能力。

除此之外,因?yàn)樯蝻w吃透了蘇-27,中國還獲得了一個“知根知底”的重型戰(zhàn)斗機(jī)技術(shù)平臺——借著蘇-27優(yōu)秀的設(shè)計(jì),我們利用蘇-27技術(shù)平臺先后開發(fā)、驗(yàn)證了國產(chǎn)重型戰(zhàn)斗機(jī)發(fā)動機(jī)、國產(chǎn)戰(zhàn)斗機(jī)飛行控制系統(tǒng)等一系列重大創(chuàng)新項(xiàng)目。

蘇-27的案例完美詮釋了如何平衡“技術(shù)引進(jìn)”和“自主創(chuàng)新”兩者之間的關(guān)系——外部先進(jìn)的產(chǎn)品和技術(shù)被我們吃透之后,我們也可以獲得研制、開發(fā)這種先進(jìn)產(chǎn)品的能力,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)自主創(chuàng)新。中國還有很多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平落后于世界先進(jìn)水準(zhǔn),“引進(jìn)——吃透”的發(fā)展路徑,特別適合正在追趕路上的中國企業(yè)。

以上內(nèi)容摘自:星海情報局原創(chuàng)書籍《大國鎖鑰》,系統(tǒng)研究中國制造與國產(chǎn)替代。

作者:曾航,資深媒體人,軍武科技CEO,旗下有知名賬號軍武次位面、星海情報局、楊叔洞察、測評界的野路子等。曾任21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道資深記者,著有《一只iPhone的全球之旅》、《移動的帝國》、《大國鎖鑰》等書籍。

文章來源于星海情報局

1、本文只代表作者個人觀點(diǎn),不代表本站觀點(diǎn),僅供大家學(xué)習(xí)參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權(quán)和名譽(yù)問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應(yīng)處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

作者 相關(guān)信息

蘇-27:平衡“技術(shù)引進(jìn)”和“自主創(chuàng)新”的完

2023-12-22內(nèi)容 相關(guān)信息

蘇-27:平衡“技術(shù)引進(jìn)”和“自主創(chuàng)新”的完美案例

2023-12-22? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務(wù) 新前景 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設(shè) ?

? 黨要管黨 從嚴(yán)治黨 ?

神秘的支原體肺炎以橫掃千軍之勢席卷華夏

神秘的支原體肺炎以橫掃千軍之勢席卷華夏 吳鵬飛丨青島假藥案最終怎么判,全國都在看

吳鵬飛丨青島假藥案最終怎么判,全國都在看

陶余來:不能聽任先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)宣傳一次就沒了下文的現(xiàn)象發(fā)生

陶余來:不能聽任先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)宣傳一次就沒了下文的現(xiàn)象發(fā)生? 建言點(diǎn)贊 ?

? 社會調(diào)查 ?

圖片新聞