【摘 要】國際技術環境變化和中美技術“脫鉤”的加速,已經不允許我們按部就班地推進關鍵領域的“從0到1”原創性突破創新工作和從1到N關鍵基礎材料、關鍵部件的創新工作,要重構新型舉國科技體制,在新一代信息技術、高端芯片設計、裝備制造、工業軟件、新能源等戰略領域,依托大科學裝置、大工程建設等,凝聚國家意志,突破系統邊界,實施關鍵核心技術基礎研究專項行動,設定目標,分解任務,掛圖作戰,協同攻關。力爭在“十四五”計劃期間取得明顯突破。

“新冷戰”( New Cold War )不是新詞匯,早在2018年中美貿易戰初始時就被使用。2019年1月,由亨廷頓等人創辦的《外交政策》(Foreign Policy)刊發題為《新冷戰已開始》(A New Cold War Has Begun)的文章。從學術與民間智庫角度說明不同于發生在上個世紀以意識形態和軍事對抗為特征的冷戰,“新冷戰”具有貿易、金融、技術、產業、信息、國際規則等更加廣泛的內涵。2020年5月20日美國首次公布《美國對中華人民共和國的戰略方針》(United States Strategic Approach to The People’s Republic of China)。報告“承認”美國過去幾十年的對華接觸政策“失敗”,并表示將采取全面施壓的方式,“遏制中國。”這是繼2017年《美國國家安全戰略》之后最重要的文件。這份文件的重要性在于,在經過貿易摩擦、技術限制、產業壁壘的紛爭之后,第一次以正式官方確認的方式,將“新冷戰”國家制度化和政策化。2020年6月10日美國國會共和黨研究委員會發布一份國家安全戰略報告《強化美國以及應對全球威脅》(Strengthening America & Countering Global Threats),明確把中國作為美國的三大“威脅”之一。“新冷戰”對中國發展的挑戰是現實而緊迫的。在2000年,中國經濟占全球經濟的4%,美國占31%。2020年,中國經濟占全球經濟的15%,美國的份額已經下降到24%。過去判斷中美關系,人們用“好也好不到哪里去,壞也壞不到哪里去”。今天情況已經發生了根本變化。美中關系“疏遠”(Disengagement)和“脫鉤”(Decoupling)已經發生,需要判斷的是“脫鉤”到什么程度?現實中,中美在高科技領域的“脫鉤”是徹底的。一方面美國制訂了《國家量子倡議法》(2018)、《維護美國在人工智能時代的領導地位》(即《美國人工智能發展倡議》(2019),通過《出口管制改革法案(Export Control Reform Act)》(2018),限制AI技術、AI芯片、機器人、量子計算、腦-機接口、先進材料等14類新興和基礎技術出口。另一方面,通過改組“中興” 、起訴“華為” 、制裁“晉華”,先后將200多家中國高新技術企業和研究機構(包括大學)列為“管制清單”,隨時出現類似MATLAB軟件“授權許可無效”的情況。改革開放以來中國高新技術的發展面臨最嚴峻的挑戰。任何不改變已有“技術軌道”發展中國科學技術幻想都是不切實際的。理性判斷“新冷戰”條件下我國外部環境的重大變化,是制訂未來科技發展規劃的前提。中美關系是我國對外科技合作關系中主要關系。一方面,中美關系已經不可能回到過去,另一方面,中美之間“完全脫鉤”也是小概率事件(小概率也是概率)。客觀上,中美之間的相互依存關系的存在也是事實。2018年,中美雙邊貿易額超過6300億美元。雙向投資存量超過2400億美元,中國是美國飛機、農產品、汽車、集成電路的重要出口市場。2017年美國出口的57%的大豆、25%的飛機、14%的集成電路、17%的棉花銷往中國。在新冠病毒疫情發生之前,中美之間每年人員往來500萬人次。平均每天有1.7萬人往來于中美之間,美17分鐘就有一架航班起飛。在可以預見的未來,中美之間的發展“依存度”呈遞減趨勢。“依存度”減少以至“脫鉤”變化最大的是在科技領域,競爭最激烈、挑戰最大的領域也是在科技領域。2020年是我國科技發展重要時間節點。我國將在2020年跨越世界創新型國家的“門檻”,開啟新的科技發展中長期規劃。邁克爾·波特于1990年提出創新型國家的概念,認為創新導向型經濟是一國經濟發展的重要階段,處在創新導向型經濟發展階段的國家就是創新型國家。從實踐上歸納世界上創新能力最強的國家有四個特點,即創新投入多(可用“R&D經費投入強度”等指標衡量)、創新能力強(可用“對外技術依存度”等指標衡量)、創新績效好(可用“科技進步貢獻率”、“本國人發明專利年度授權量”、“國際科學論文被引用數”等指標衡量)和創新競爭優(可用“三方專利占世界比值”、“PCT專利申請量”指標衡量)等。參照2005年世界創新型國家平均水平,《國家中長期科學和技術發展規劃綱要(2006-2020年)》確定,“到2020年,進入創新型國家行列,全社會研究開發投入占國內生產總值的比重提高到2.5%以上,力爭科技進步貢獻率達到60%以上,對外技術依存度降低到30%以下,本國人發明專利年度授權量和國際科學論文被引用數均進入世界前5位”。過去15年,在“自主創新,重點跨越,支撐發展,引領未來”方針指引下,我國科技創新跨越發展,綜合創新能力從全球25位進位到15位,世界知識產權組織(WIPO)評估顯示,2019年我國創新指數位居世界第14位,總體上,2020年我國進入創新型國家行列目標能夠實現。在具體指標上,如表1所示,到2020年,標志創新型國家門檻的“R&D經費投入強度”、“科技進步貢獻率”、“對外技術依存度”、“本國人發明專利年度授權量”、“國際科學論文被引用數”等達到、接近或超過原定目標值。

【資料來源:《中國科技統計年鑒》、《專利統計簡報》、《全國十三五科技規劃中期評估報告》、中國科學技術發展戰略研究院《國家綜合創新能力指數》、《THE GLOBAL INNOVATION INDEX 2019》、《2017 年世界五大知識產權局統計報告》】

同期,以5G移動通訊、超級計算機、量子通信科技、人工智能、高鐵技術、基建工程技術、超高壓輸出技術、太陽能發電技術、風力發電技術、核電清潔能源技術、中國天眼等為標志,形成了一批擁有自主知識產權和核心技術的世界級技術和品牌,強有力地支撐了全面小康社會的建設,也根本改變了世界產業版圖和創新版圖。

三、清醒認識我國科技創新面臨的“短板”

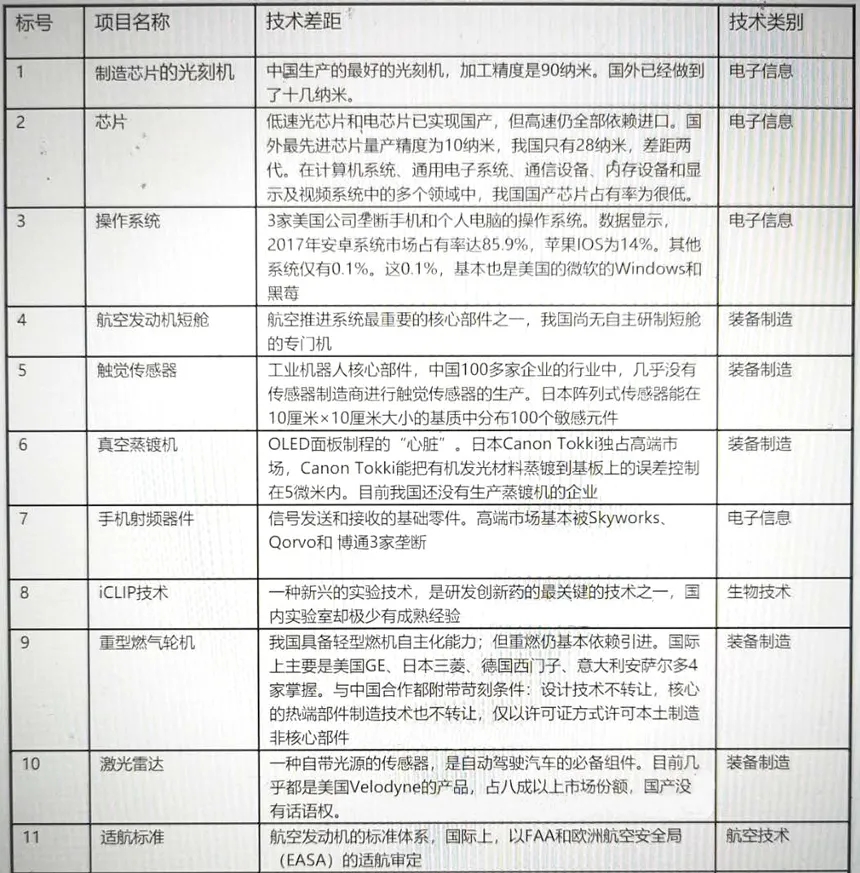

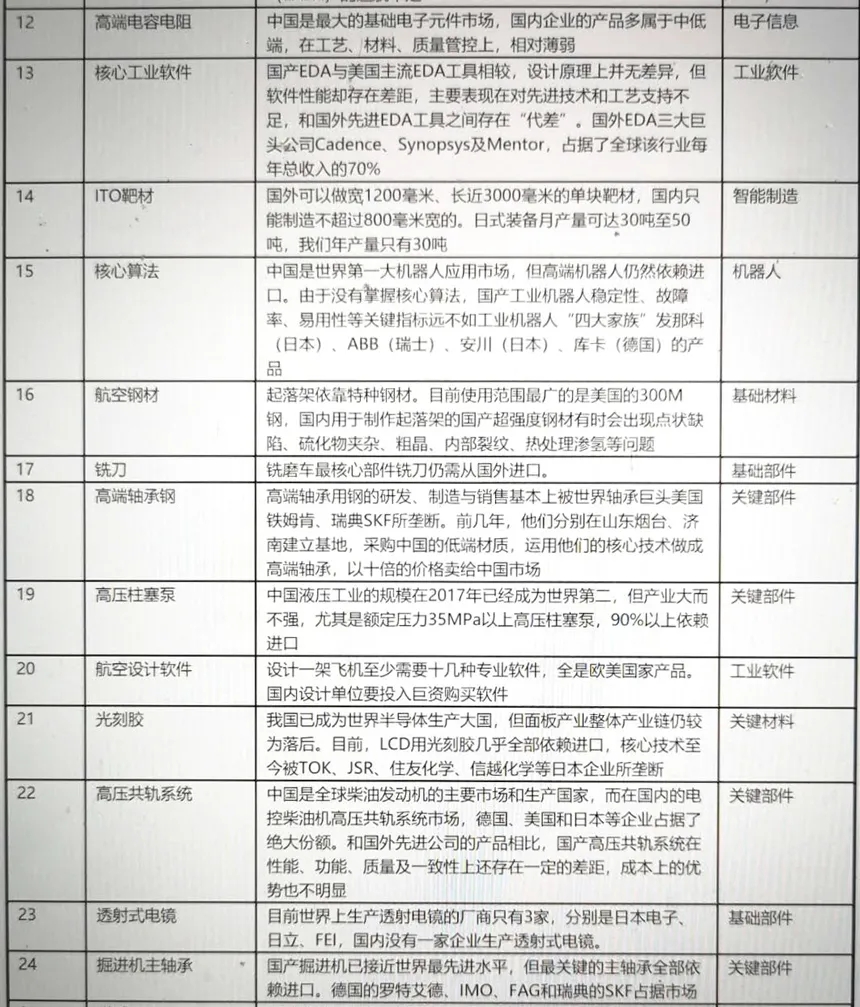

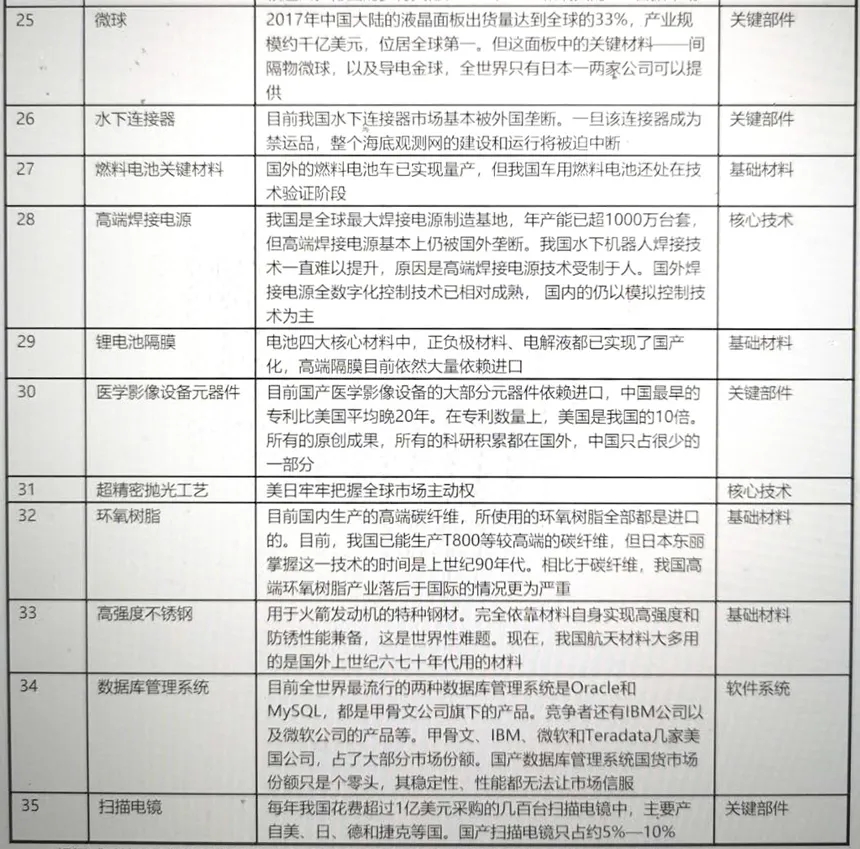

面向世界科技發展新前沿、面向建設科技強國戰略新需求、面向日益復雜的全球科技競爭新態勢,我們必須清醒意識到,我國目前技術水平處于世界“領跑”位置的還不多,絕大多數技術依然處于“并跑”和“跟跑”的階段。2014年第五次國家技術預測對1346項技術評價顯示:處于“領跑”的技術領域、占比16.3%;處于“并跑”的技術領域占比30.0%;處于“跟跑”的技術領域占比53.7%。關鍵核心技術受制于人的狀態尚未根本轉變,我國目前關鍵零部件、元器件的自給率只有三分之一;32%的關鍵材料在中國仍為空白,52%的關鍵材料依賴進口。其中,最大的短板是缺少“從0到1”原創性成果,我國至少有35項“卡脖子”技術和尚未掌控的60余項核心技術(表2),這些關鍵核心技術必須突破但又不是短時間可以突破的。

【根據《科技日報》報道的35項“卡脖子”技術和中國尚未掌控的60余項核心技術資料整理】

在2020年起點上,我國必須適時推動創新范式(Innovation paradigm)的轉變。進一步明確科技創新的戰略方向,堅持把依靠自己力量解決“卡脖子”技術作為基本立足點,推動“十四五”暨中長期科技創新發展的戰略轉型。“自主創新”是我國上一輪科學技術規劃期(2006-2020)制定并實施的重要方針。“自主創新”內涵有三,一是原始性創新,即前所未有的重大科學發現、技術發明、原理性主導技術等創新成果;二是集成創新,即通過對各種現有技術的有效集成,形成有市場競爭力的產品或者新興產業。三是引進技術消化吸收再創新。即在引進國內外先進技術的基礎上,學習、分析、借鑒,進行再創新,形成具有自主知識產權的新技術。在我國過去15年的科學技術與產業發展實踐中,更多的時候是集成創新和引進技術消化吸收再創新。目前,中美科技“脫鉤”已成現實,科學技術面臨的能源資源、產業結構、農業現代化、人口健康與老齡化、生態環境與城市化、空天海洋拓展、新安全等一系列前所未有的新問題,在2020年起點上,我國科學技術發展戰略與政策迫切需要“戰略轉向”:(2)從技術組合集成到更加重視核心關鍵技術研發體系建設;(3)從提升具有市場競爭力的產品和產業到更加重視發展戰略科技和新興未來產業;(4)從漸進性創新(Incremental innovation)、二次創新到更加重視突破性創新(breakthrough innovation)、根本性創新和從“0”到“1”的原始性創新(Original innovation)。

新時期的“自主創新”其關鍵內涵是,從主要依靠現有技術的引進、集成、組合、應用到新技術基礎理論的自主發展,實現從“0”到“1”的突破。包括基礎科學原創性突破和在應用技術的突破性創新。21世紀20年代起,中國科技戰略演變進入“自主創新2.0版本”。一是確定關鍵核心技術創新突破的戰略方向。研判美國最新對華戰略以及美國出口管制法案涉及領域,調整科技對外合作的方向與策略。根據我國戰略產業亟需和發展基礎,遴選確定量子科學、腦科學、納米科學、空天科學、干細胞、合成生物學、發育編程、全球變化及應對、蛋白質機器、大科學裝置前沿研究等重點領域,加強應用數學和交叉研究,加強引力波、極端制造、催化科學、物態調控、地球系統科學、人類疾病動物模型等領域部署,搶占前沿科學研究制高點。二是針對技術短板制訂突破創新的技術路線。必須克服習慣跟蹤模仿、較少從經濟社會需求中凝煉重大科學問題和核心技術問題、較少自主提出科學思想、研究方向的“路徑依賴”,系統研究政府決策、市場結構、技術屬性以及組織模式四個角度構成的“中國情境”,構建中國情境下以政策驅動為核心的中國突破性創新的理論模式,在核心基礎零部件和元器件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產業技術基礎領域,加快制定重要領域科技發展路線圖、制定產業和技術發展路線圖、制定新興技術和產業發展路線圖,以突破瓶頸制約,從根本上改變關鍵核心技術受制于人的局面。三是協同各方實現關鍵核心技術的聯合攻關。國際技術環境變化和中美技術“脫鉤”的加速,已經不允許我們按部就班地推進關鍵領域的“從0到1”原創性突破創新工作和從1到N關鍵基礎材料、關鍵部件的創新工作,要重構新型舉國科技體制,在新一代信息技術、高端芯片設計、裝備制造、工業軟件、新能源等戰略領域,依托大科學裝置、大工程建設等,凝聚國家意志,突破系統邊界,實施關鍵核心技術基礎研究專項行動,設定目標,分解任務,掛圖作戰,協同攻關。力爭在“十四五”計劃期間取得明顯突破。

(作者系西南交通大學教授、四川省委省政府決策咨詢委員;來源:昆侖策網,轉編自“陳光教授”,原刊于《創新科技》2020年第5期)

【本公眾號所編發文章歡迎轉載,為尊重和維護原創權利,請轉載時務必注明原創作者、來源網站和公眾號。閱讀更多文章,請點擊微信號最后左下角“閱讀原文”】

【昆侖策研究院】作為綜合性戰略研究和咨詢服務機構,遵循國家憲法和法律,秉持對國家、對社會、對客戶負責,講真話、講實話的信條,追崇研究價值的客觀性、公正性,旨在聚賢才、集民智、析實情、獻明策,為實現中華民族偉大復興的“中國夢”而奮斗。歡迎您積極參與和投稿。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

特別申明:

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。