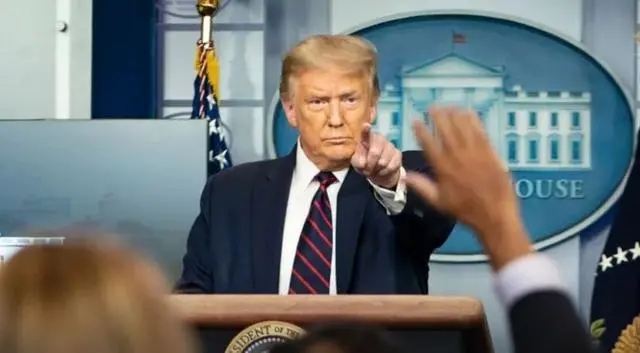

美國的傳統政治精英和媒體從來就沒有看好特朗普。(圖源:白宮網站)

中國社會對特朗普治下的美國表現出復雜的情緒。更多的人表現出輕美情緒,他們相信美國已經衰落,甚至相信美國因為治理失敗而已經成為“失敗國家”。一些人甚至開始把美國的衰敗視為中國的機會,在國際舞臺上“取美國而代之”,不惜在任何問題上與美國公開對決。

然而,鄭永年教授尖銳指出,如果人們跟隨美國國內的一些觀點,也以為美國衰敗了,或者以為美國會解體,而可以在國際上“取代”美國,就會犯極大的戰略錯誤。

自從特朗普成為美國共和黨總統候選人以來,因為其被美國學者稱之為“民粹權威主義”的政治風格,美國的傳統政治精英和媒體從來就沒有看好過他。

特朗普內政外交的所有方面,幾乎和美國傳統背道而馳,美國內政外交亂象因此而生。

在美國內部,美國衰落的聲音不絕。很多人相信特朗普不僅沒有如他所宣稱的“讓美國再次偉大”,而是恰恰相反,特朗普加速著美國的衰敗。美國也不乏有人開始把特朗普治下的美國視為“失敗國家”。

在外部,特朗普的美國也不被看好。在這次冠狀病毒危機中,沒有一個國家(包括美國的盟友在內)向美國求援,這是美國進入世界體系100多年以來的首次。

其他國家,尤其是美國的盟友,知道美國發生了方向性錯誤,但或許是由于“恐懼”特朗普,或許是因為感到無能無助,沒有一個國家的領袖試圖公開提醒特朗普或者美國。

中國社會對特朗普治下的美國也表現出復雜的情緒。很多人擔心特朗普的非理性和不可預測性,尤其是特朗普眼下面臨不利選情的情況下會如何行為。

是否會向外轉移矛盾,而把“中國牌”打到極致?是否繼續升級中美之間早已經展開的冷戰?是否在南海和臺灣等中國核心利益上挑戰中國,甚至發動戰爭?

更多的人則表現出輕美情緒,他們相信美國已經衰落,甚至相信美國因為治理失敗而已經成為“失敗國家”。一些人甚至開始把美國的衰敗視為中國的機會,在國際舞臺上“取美國而代之”,不惜在任何問題上與美國公開對決。

中國發展到這個階段,無論美國的對華政策如何,中國的繼續崛起不可阻擋。但如果人們跟隨美國國內的一些觀點,也以為美國衰敗了,或者以為美國會解體,而可以在國際上“取代”美國,就會犯極大的戰略錯誤。

其他國家可以錯誤地理解美國,中國則不可以。因為美國已經把中國界定為其頭號“敵人”,中國對美國的估計必須實事求是,具有足夠的現實主義。

理性分析美國內部矛盾

對美國所發生的一切,必須作理性的分析。

外交是內政的延續。今天美國的外交政策是其內政的反映。在內部,今天的美國面臨著幾大矛盾。

第一,種族矛盾,主要表現為BLM(黑命貴)運動。其他種族的運動也存在,但被黑人運動所淹沒。

第二,階級矛盾,主要表現為巨大的收入分配和財富差異問題。上世紀80年代以來,在新自由主義經濟學主導下,美國二戰后成長起來的,也是美國引以為傲的中產階層急劇縮小,中產階級社會演變成為“富豪社會”。

第三,意識形態極端化,主要表現為保守主義和自由主義之間的矛盾尖銳化,演變成激進保守主義和激進自由主義。兩者之間的交集越來越少,越來越沒有妥協性。

第四,政治利益矛盾,表現為民主黨人與共和黨人之間,兩黨之間的矛盾,光用意識形態來解釋很難說清楚,政治人物自私自利走向極端,他(她)們之間的對立和仇視已經公開化,不可調和。

所有這些矛盾導致了美國治理制度問題,或者如一些人所說的治理失敗。而治理失敗的關鍵在于政黨制度的失效。西方自近代以來,政黨是組織國家政治生活的最主要手段。

尤其在美國,幾乎所有的問題,都要通過政黨政治而轉化成為國家政策來最終得到解決。但在民主與共和兩黨互相對立和否決的情況下,有效的治理無從談起。

所有這些內部問題也以不同途徑反映到國際層面,就出現了很多國際和外交層面的問題,主要表現為:

第一,調整盟友關系。同盟關系是美國外交的主軸。美國一戰期間進入世界體系,二戰以后成為世界體系的領導者。盡管美國提供了大部分所謂的“國際公共品”,但美國主要還是通過和其他國家的結盟來主導世界。

很顯然,沒有任何一個國家可以單獨主導世界事務。特朗普上臺之后,美國急速地減少對盟友的承諾,要么要求盟友承擔維持同盟關系的更多費用,要么減少對盟友各方面的援助和支持。

第二,從國際組織“退群”。因為國內所面臨的困難,美國很難支撐一個已經過度擴張的“帝國”。減少對不必要的國際事務卷入的問題,在特朗普之前已經提出。

奧巴馬總統開始計劃美國如何有序地從一些對美國影響減小的國際事務(尤其是中東事務)中撤出來,而轉向對美國來說更為重要的一些領域(例如亞太區域)。

但這一戰略在特朗普上臺之后,演變成為全面“退群”。美國不僅從聯合國的一些組織體系“退群”(例如世界衛生組織),而且也從自己主導的區域協議中“退群”(例如TPP)。對多邊協議也進行了重新安排,例如北美自由貿易區等。

第三,與內部民粹主義崛起相對應,對外民族主義高漲。民族主義是弱國的武器,強國不需要民族主義。二戰之后,在美國成為世界上最強大的國家之后,美國是最具有國際主義的國家,民族主義傾向降低到最低程度。

在很多美國人看來,民族主義似乎是其他國家的事情,與己無關。在2007—2008年全球金融危機之前,美國表現為自信、開放、包容。

美國內部矛盾的激化,導致特朗普民粹主義的崛起,而內部民粹主義的外部表現便是民族主義;在政策層面則表現為貿易保護主義、經濟民族主義和反移民等。

可以預計,如果美國解決不了國內的治理問題,繼續弱化,美國民族主義會趨于高漲。

第四,軟力量的衰退。這是民族主義外交政策崛起的必然結局。民族主義外交所凸顯的是一個國家的自私自利性質,唯利是圖,而全然不考慮他國的利益,甚至是盟友的利益。

人們見到,特朗普上臺之后,即使美國的很多盟友也對美國膽戰心驚,小心翼翼地在應對美國,既不想得罪特朗普,也不想盲目地跟隨美國。

第五,對華政策演變成為敵對政策。美國對華敵對政策表現為內外兩個方面。在外部,美國已經正式地把中國界定為其頭號對手,而俄羅斯次之。美國現在所進行的外交都是聚焦中國,試圖形成最廣泛的“統一戰線”來對付中國。

但更為重要的是,對華政策也成為了美國內政的一個重要部分,兩黨競爭著誰對中國更狠。這里認同政治扮演著關鍵作用,即妖魔化中國。

認同政治對美國的對華政策具有很長遠的影響,因為它深刻影響著美國社會(民眾)對中國的認知。

這種認知一旦社會化,轉化成為文化,就很難改變。美國當時對蘇聯的認同政治,到今天仍然發揮著影響。即使美國當局想改善和俄羅斯的關系,但這種努力沒有社會基礎,很難實現。

對美形勢誤判的后果

美國內部矛盾的激發和對華實行全面打壓政策,這兩者混合在一起,足以促成一部分人對美國的誤判。這種誤判如果影響到中國的外交政策,可以預見,就會很難避免陷入美國所設定的對華政策議程。

因此,要制定有效的對美政策,人們需要對美國的現狀,在基本事實的基礎上,做理性的分析。至少如下幾點是需要有認知的。

第一,美國現在面臨的是由政治危機所引發的治理危機,但并非是總體政治制度危機。美國政治制度的核心是憲法,憲法體現為一種精神。

美國被視為第一個“新國家”,它建國之初,沒有沉重的歷史包袱,可以把當時為止的人類最優質的制度要素,有機地結合在一起。所以,美國國家盡管很年輕,但確實是一個文明類型國家,即美國代表著西方文明。

美國的政治制度是開放的,面向未來,憲法根據時代的需要,不斷修正。歷史上,美國既有偉大的領袖,但也不乏庸人,犯錯和糾錯并存。

今天的BLM運動在清算美國的歷史,包括制憲人物在內的政治家的雕像被推倒。不過,制憲人的雕像可以倒,但憲法不會倒;憲法可以修正,但不會廢棄。很難想象,在可預見的將來,美國的政治制度會出現另一種替代品。

第二,美國的制度空間足夠大,或者“制度籠子”足夠大,來容納社會運動。社會抗議和反叛本來就是美國政治制度的內在部分,制度設計已經充分考慮到了這一點。

今天勃興的黑人運動,使得一些人懷疑美國的制度是否會倒塌,“制度籠子”會不會被打破。但從歷史經驗看,這種可能性并不大。

今天的黑人運動,遠遠比不上上世紀60年代至70年代的黑人民權運動。當時除了民權運動,還有龐大的反越戰運動。美國的處理方法就是讓“籠子”更大一些,給各社會群體更多的法律層面的權利。

正因為如此,各類社會運動會影響美國,但改變不了美國制度的性質。今天的美國認同政治盛行,社會運動碎片化,很難聚集起來對總體政治制度構成有效沖擊。

第三,保守主義的反彈。今天的社會運動是美國激進自由主義的產物,是符合自由主義發展的邏輯,但這并不意味著美國社會會沿著激進自由主義的方向發展。相反,激進自由主義也在導致保守主義的強烈反彈。

歷史地看,二戰以后,自由主義主導美國政治和經濟,但到1980年代,里根主義(即新保守主義)崛起。

今天,隨著BLM運動的激進化,保守主義也在崛起。自由和保守力量的較量不可避免,直到雙方移動到一種新的均衡。在這個過程中,美國會不會發生內戰?

正如前面所說的,美國的政治制度基本上可以容納各種社會抗議和反叛,很少有人會認為今天這樣的抗爭會演變成為內戰。

第四,經濟與政治的分離。經濟的自治性是西方近代以來最具有重要意義的一個制度創新。

隨著資本的崛起,資本追求獨立自主,以免受政治權力和社會的沖擊。近代以來西方的制度是資本為核心的,各種制度安排都是為了資本的安全。馬克思已經指出了這一點,迄今并沒有大的變化。

因此,在西方,所有其他問題不會對經濟產生致命性的影響。政治可以干預、規制和修正經濟,但主導不了經濟規律。這也為此次新冠疫情危機所證實。新冠疫情對美國社會各個方面和日常經濟生活造成了巨大的沖擊,但對美國的基本經濟體系并無構成巨大的壓力。

第五,經驗地看,每次危機都會影響到美國在國際社會的軟力量,但每次危機之后,美國的硬力量不僅很少受到影響,而且會變得更加強大。這背后有很多因素,但其中一個重要因素就是上述政治和經濟的分離。

今天,并沒有顯著的跡象表明美國的硬實力在衰落。再者,硬力量的存在和上升,反過來會助力美國在危機之后恢復軟力量。

結 論

如果能夠考慮到這些基本事實,也不難得出如下結論。

第一,美國的衰落是相對的,就是與其他國家的發展相比較而言的衰落。如果與美國自己的過去相比較,美國仍然在發展,只是較慢的發展。

第二,大國的衰落是一個很長的歷史過程。中國晚清的衰落經歷了很長時間,蘇聯解體之后,俄羅斯的軍事到今天為止仍然是最強大的之一。在這個漫長的過程中,美國仍然有復興的機會。

第三,美國沒有全面衰落,而是部分衰落。在經濟、軍事、科學技術、創新等領域,仍然沒有任何國家可以和美國比擬。

第四,美國內部的“衰落論”主要是美國人的深刻危機感所致。美國是一個危機感驅動的社會。和其他國家的國民比較,美國人很少有忍耐性。

因為民主、開放、自由,美國人一有苦就叫出來,加上熱衷于報道負面新聞的媒體的大肆渲染,美國社會往往具有深刻的危機感,而政治人物(因為選票的緣故)不得不回應。不難理解,“西方衰落”和“美國衰落”的聲音,在西方和美國從來就沒有間斷過。

就中美關系來說,結論也是清晰的。

第一,兩國緊張關系是結構決定的,即中國已經崛起到被美國視為真實威脅的程度。

第二,美國可以圍堵中國,圍堵也可以對中國產生影響,但遏制不了中國的繼續崛起。

第三,中美兩國不是誰取代誰的問題,美國遏制不了中國,中國也取代不了美國。

第四,中美兩國的問題是共存問題。丟掉一切不切實際的幻想,學會和美國的共存,應當是人們思維的起點。