近代以來,隨著西方政治觀念的傳入,實行地方自治、構建聯(lián)邦制國家的主張一度成為政論焦點。不同時期對郡縣制的解讀均受制于當時的社會環(huán)境,其目標往往并非討論郡縣制本身,而是以郡縣制為引子來闡述現(xiàn)實政治見解,最終指向各時代面臨的歷史問題。

傳統(tǒng)的國家基本行政系統(tǒng)

郡縣制是秦漢以降歷代王朝基本的行政制度,在維護與鞏固大一統(tǒng)的過程中起著重要作用。若以分封制為參照對象,郡縣制的特點是與官僚君主制相配合,對全國范圍內(nèi)的人力、物力等各種資源進行統(tǒng)一調(diào)配,最大限度上保證國家治理的效益。

《史記·商君列傳》記述商鞅變法“集小(都)鄉(xiāng)邑聚為縣,置令、丞,凡三十一縣,為田開阡陌封疆,而賦稅平”,即在普遍實行縣制的基礎上建立較為完備的人口管理、土地分配和賦稅征納制度。

秦漢嚴格實行上計制度,縣上計于所屬郡國,“各計縣戶口墾田,錢谷入出,盜賊多少”;郡國再上計于中央。通過上計制度,中央能掌握各地土地、人口、賦稅、治安等情況,從而實現(xiàn)對資源的征收與調(diào)配。

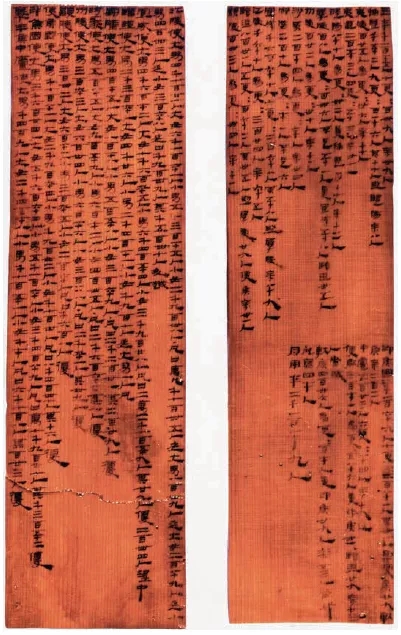

戶籍是古代國家制土處民、征斂貢賦、造作器物、制定祿食、調(diào)發(fā)力役、組織軍旅的基本依據(jù),是建典立度的基礎。秦漢時期各級官府在戶口統(tǒng)計的基礎上制作“戶口簿”,并最終匯總上計至中央。圖為出土于荊州松柏漢墓的西漢前期南郡所屬諸縣戶口及徭役統(tǒng)計簿籍。荊州博物館/ 供圖

正是基于對全國范圍內(nèi)資源的掌握與調(diào)配,傳統(tǒng)中國才有能力應對各種危機,實現(xiàn)長治久安。郡縣制亦實行于邊疆地區(qū),將邊疆地區(qū)納入國家的直接統(tǒng)治。

平壤貞柏洞364號墓出土的“樂浪郡初元四年縣別戶口多少□簿”,詳細記錄了西漢時期樂浪郡屬縣戶口的年度增減情況,由此可見邊郡具有與內(nèi)郡相同的社會治理職能。

此外,邊郡還擔負著管理民族事務、鞏固邊疆安全的職能。戰(zhàn)國時期燕國就曾“置上谷、漁陽、右北平、遼西、遼東郡以拒胡”。漢武帝滅衛(wèi)氏朝鮮后,增設樂浪、玄菟、真番、臨屯四郡。這些邊郡的設置對周邊族群產(chǎn)生了重要影響,少數(shù)民族君長常詣郡朝謁。

傳統(tǒng)中國的財政收入主要源自編戶齊民的賦稅繳納,徭役、兵役也多由編戶齊民提供,編戶齊民數(shù)量與可征收賦稅的土地數(shù)量直接決定了國家所掌握人力與物資資源的上限。

因此,保證編戶齊民的生活、生產(chǎn)資源,維護其再生產(chǎn)能力,并抑制盤踞地方、肆力兼并的豪強勢力,便成為郡縣的重要職責。漢代刺史“六條問事”中的第一條便是針對強豪“以強凌弱,以眾暴寡”,第六條則是檢校郡太守是否“阿附豪強”。

實行郡縣制,保證了中央與地方在社會建設上的一致性。郡縣負有管理地方社會、教化民心之責。漢代“舉民年五十以上,有修行,能帥眾為善,置以為三老”,三老勸教百姓孝悌、力田。通過移風易俗,郡縣將孝悌及重視農(nóng)桑的觀念貫徹到基層。

州郡還承擔著向中央舉士、為國家發(fā)展網(wǎng)羅人才的職責,這也使得地方人才的發(fā)展得以突破地域限制。

在漢武帝的察舉制度設計中,以郡國為選舉單位,若郡國長官執(zhí)行不力,“不舉孝,不奉詔,當以不敬論;不察廉,不勝任也,當免”。九品中正制實行之初,亦是以郡為單位設置中正,其后又以州為單位設置大中正。中正負責對郡、州范圍內(nèi)的士人進行評議,內(nèi)容包括“品”、“狀”、“簿閥”,吏部以之作為授官的依據(jù)。中正雖不是州郡官,但其職權可視為對州郡教化、選舉的重要補充。

在明清科舉制度中,科舉考試的層級依照政區(qū)層級劃分,最初級的童試即由縣試、府試和院試三級構成,取得生員資格者經(jīng)選拔后參加鄉(xiāng)試。無論是察舉制還是科舉制,都意在維系社會與國家之間的平衡,使地方社會的發(fā)展得以在更廣闊的政治、文化空間中進行,這是地方社會活力的重要來源。

處理中央與地方關系的樞紐

中央與地方關系是中國歷史的重要問題之一,郡縣制正是處理中央與地方關系的制度聯(lián)結。因此,歷代政論多涉及郡縣制。秦代有丞相王綰、博士淳于越與廷尉李斯間的爭論,唐代有柳宗元的《封建論》,明清之際則有顧炎武“寓封建之意于郡縣之中”的主張。

秦始皇二十六年(前221),王綰提議分封秦始皇諸子到燕、齊、荊地為王。三十三年,淳于越又以殷周分封而國祚長久為理據(jù),批評秦始皇不師古。這兩次提議均遭李斯駁議。李斯認為,推行郡縣制能根除諸侯更相誅伐,使天下安寧。在秦始皇初并天下的背景下,有關郡縣制的爭議其實反映了時人對不同歷史道路的看法和選擇。

柳宗元《封建論》申發(fā)于唐代藩鎮(zhèn)林立的環(huán)境中。柳宗元稱:“然猶桀猾時起,虐害方域者,失不在于州,而在于兵,時則有叛將,而無叛州。州縣之設,固不可革也。”以此強調(diào)藩鎮(zhèn)桀驁與郡縣制無關,郡縣制仍是基本的行政制度,不可更改。

宋以后的制度調(diào)整偏向于防范地方過分坐大,故而明清之際,顧炎武在反思明亡教訓、總結制度缺失時提出“寓封建之意于郡縣之中”,呼吁將一定的財政稅收留存地方,給予地方一定的行政自主權與人事任免權,并建議在選官方面嘗試“世官”、“辟舉”。

上述討論都以傳統(tǒng)的王朝體制為前提。19 世紀末20 世紀初,隨著思想界、政界對舊王朝體制的批判與反思,倡導建立聯(lián)邦制一時成為政論主題。不同政治立場的思想家如章太炎、梁啟超等在思考政體變革時皆提出建立聯(lián)邦制。與郡縣制不同,聯(lián)邦制強調(diào)其成員權力體系的相對獨立性,聯(lián)邦權力由其成員授予。這一構想與郡縣制的精神相去甚遠,但得到當時很多人的擁護。興中會“創(chuàng)立合眾政府”的宗旨便是以建立聯(lián)邦制政府為目標,同盟會繼承了這一目標。在辛亥革命中,起義諸省中也有不少倡議組建聯(lián)邦民國。

聯(lián)邦制倡議之所以得到廣泛響應,與地方自治思想的興起有關。無論是立憲維新人士,還是共和革命者,都將地方自治看作立國之本。在預備立憲的章程中,清政府亦對實行地方自治作了時間規(guī)劃。

中華民國成立時采用了單一國家體制,但倡導聯(lián)邦制的呼聲并未消失。尤其在北洋政府時期,仁人志士們希望通過聯(lián)邦制來改造舊的政治結構,平息軍閥混戰(zhàn),20世紀20年代還一度興起了“聯(lián)省自治”運動。

然而,在實際的政治運作中,軍閥利用“自治”口號維護割據(jù)統(tǒng)治、強化自身利益。國民政府的組建在形式上完成了全國統(tǒng)一,地方自治的“政治正確性”則被用在地方與中央的博弈中。

從清末至民國的政治實踐可知,無論是聯(lián)邦制,還是地方自治,大都未能得到積極有效的實行,中國政治仍回歸以郡縣制為基礎的單一國家體制。這是由于重建全國統(tǒng)一政府、提升國家地位是當時的首要任務。正是在這一歷史大勢下,傳統(tǒng)郡縣制的精神在近現(xiàn)代中國的國家建設中仍然具有積極價值。

現(xiàn)代國家政制建構的歷史資源

盡管清末以來的社會輿論對傳統(tǒng)中國的政體批判較多,但在建立統(tǒng)一國家的方向上并無二致。現(xiàn)代中國的主體性來源于大一統(tǒng)國家形態(tài)的長期存在。當中國走出近代以來內(nèi)憂外患的困境后,郡縣制傳統(tǒng)為建構現(xiàn)代國家體制提供了重要的制度、思想資源。

就制度資源而言,傳統(tǒng)中國以郡縣制為基本架構,郡縣在獲取社會資源的同時,還承擔著對社會管理、文化教化、協(xié)調(diào)發(fā)展的責任。

新中國成立后,國家重歸一統(tǒng)。在中央的領導下,各級行政區(qū)劃雖時有調(diào)整,但大致以歷史區(qū)劃為基礎。在各級政區(qū)中,縣一級仍然是最重要的基層政區(qū),它是使社會聯(lián)系相對松軟的廣大農(nóng)村和邊疆地區(qū)與國家聯(lián)為一體最重要的紐結。

從古至今,縣域的范圍大體固定。郡、州之名雖已成為歷史,但其區(qū)劃范圍被繼承下來。因此,有學者提出,當代行政區(qū)劃制度在全國范圍內(nèi)的實行,將歷史上未曾實行郡縣制或?qū)嵭袝r間較短的地區(qū)與郡縣制地區(qū)納入同一國家體制中,是對郡縣制2000多年傳統(tǒng)的繼承與發(fā)展。

就思想資源而言,大一統(tǒng)觀念的延續(xù)以郡縣制為制度前提。西漢初期仍以戰(zhàn)國時期的各國疆域為地域分野,東漢時人則以郡縣為地域歸屬。在此基礎上,魏晉南北朝時期的郡望觀念才得以產(chǎn)生。

此后,歷代地方認同感的形成基本上以當時的行政區(qū)劃為范圍。社會各階層所接觸及構建出的地域文化大都以郡縣為單位。可以說,經(jīng)由郡縣制2000多年的發(fā)展,地方觀念與政區(qū)概念高度重合,地方意識被納入大一統(tǒng)的觀念結構中。

郡縣制下的地方意識與國家認同并行不悖、相互促進,自然生發(fā)出統(tǒng)一的政治文化意識,成為大一統(tǒng)長期延續(xù)的思想土壤。在郡縣制下,各個區(qū)域被納入統(tǒng)一的國家治理體系,但各地社會經(jīng)濟發(fā)展情況不同,所承擔的權責也有差異,國家在其間扮演著資源再分配的角色。

無論是應對邊疆危機,抑或是應對自然災害,國家所動員的社會力量、調(diào)動的資源并不局限于事發(fā)地。因此,郡縣制還具備彌補地區(qū)差距、促進共同發(fā)展的重要意義。

應該看到,郡縣制建立在以農(nóng)業(yè)經(jīng)濟為基礎的社會之上,所管轄區(qū)域主要是農(nóng)耕地區(qū),管理的是定居民戶,所征收的賦稅主要是農(nóng)業(yè)稅。

在當代城鎮(zhèn)化、人口流動化、工業(yè)化的大趨勢下,國家治理也面臨著新的時代問題,需要在繼承傳統(tǒng)治國智慧的基礎上,與時俱進地予以創(chuàng)造性發(fā)展。

點評:郡縣制在制度設計與實際運行中的靈活性,很好地契合了我國自古以來疆域遼闊、人口眾多、族群多樣等特點。它的良性運作,可以更好地維護大一統(tǒng)國家的鞏固和發(fā)展,此即“縣集而郡,郡集而天下,郡縣治,天下無不治”。但是,歷史上關于郡縣制也多有爭論。本刊發(fā)表這類文章,意在更多地關注在中國歷史上產(chǎn)生過深遠影響的制度性問題,客觀梳理其得失以為鏡鑒。

(作者單位:華東師范大學歷史學系;來源:“中國歷史研究院”微信公號,原載《歷史評論》2020年第4期;圖片來自網(wǎng)絡,侵刪)

【本公眾號所編發(fā)文章歡迎轉載,為尊重和維護原創(chuàng)權利,請轉載時務必注明原創(chuàng)作者、來源網(wǎng)站和公眾號。閱讀更多文章,請點擊微信號最后左下角“閱讀原文”】

【昆侖策網(wǎng)】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網(wǎng)宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發(fā)現(xiàn)人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網(wǎng)絡時代發(fā)揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

作者 相關信息

內(nèi)容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

文子稻:對印急不得,對臺拖不得!中國大局已布下,做好隨時統(tǒng)一的準備

文子稻:對印急不得,對臺拖不得!中國大局已布下,做好隨時統(tǒng)一的準備 肖志夫:美國遏制中國“十大任務”即將出爐 中國如何應對

肖志夫:美國遏制中國“十大任務”即將出爐 中國如何應對? 社會調(diào)查 ?

圖片新聞