您好!今天是:2025年-4月14日-星期一

殖民主義的本質是通過強權來控制和奴役殖民地和半殖民地國家,掠奪和榨取它們的財富。對近代中國而言,西方列強的殖民侵略及其強加的不平等條約,絕非“意味著和平、秩序、金融穩定和繁榮”,而是使中國遭受了巨大災難。

1842年,中英簽訂《南京條約》,自此中國開始逐漸淪為半殖民地半封建社會。圖為鴉片戰爭博物館展出的《南京條約》復制件 譚偉/供圖

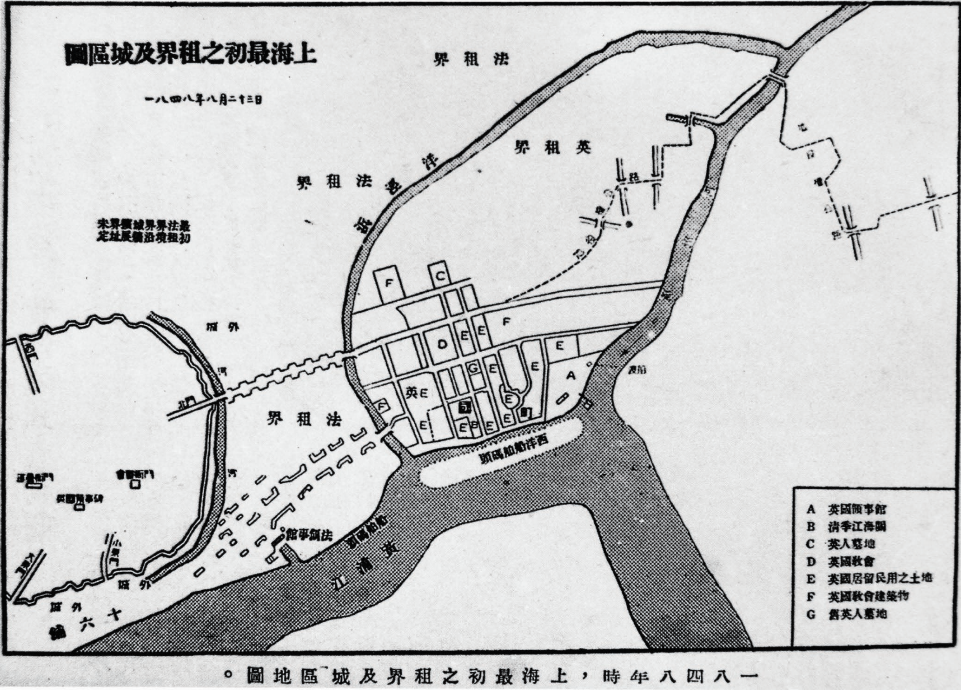

1845年,蘇松太道宮慕久公布《上海租地章程》,此為英國駐滬領事巴富爾與其商定的英國人在滬租地建屋事宜,是第一個有關租界制度的章程。圖為19世紀40年代上海外灘最初的租界及區域地圖 吳雍/供圖

(作者系湖南師范大學歷史文化學院;來源:“歷史中國”微信公號,原載《歷史評論》2020年第3期;圖片來自網絡,侵刪)

【本公眾號所編發文章歡迎轉載,為尊重和維護原創權利,請轉載時務必注明原創作者、來源網站和公眾號。閱讀更多文章,請點擊微信號最后左下角“閱讀原文”】

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞