南運河自四女寺節制閘向北,跨子牙新河于東淀入大清河 圖片來源:漳衛南運河管理局官網

近日,隨著山東德州四女寺樞紐和天津市九宣閘閘門緩緩開啟,在長江、黃河的助力下,5路補水水源,集中向京杭大運河黃河以北段707公里進行補水,補水量相當于37個西湖,這是在經歷百年阻斷后,這條古老運河首次全線通水,千年京杭大運河又“活”起來了。

碧波清澈,映照歷史。1790年,清乾隆五十五年秋,四大徽班之一的“三慶班”,在著名徽戲演員高朗亭帶隊下,由揚州乘船沿大運河北上入京。[1]

當這些名角棄船上岸,濃妝艷抹,在方寸舞臺上演繹著人生命運和歷史變遷時,世界與中國的社會前行進程,即將迎來驟然變軌。

戲如歷史,歷史如戲。

清末,洪澇災害頻發,運河河道癱瘓,而戰亂頻繁,一度導致政府無暇顧及運河維護。此后,時代的大潮風起云涌。

海運崛起,尤其是高鐵日行數千里,連飛機都感受到了巨大的競爭壓力,現代化的交通運輸方式,開始將古老的運河與帆船甩在了身后,重啟運河的價值何在?

“云陽上征去,兩岸饒商賈。”大運河在古代的價值,正如李白在《丁督護歌》中所寫的,市井、金錢、精神,都曾沿著京杭大運河交匯、蔓延。

千年之后,運河因特有的溝通功能、對華北的生態補水功能、獨有的低成本航運價值,以及旅游文化價值,依然是城市興起、發展和變遷的重要推動力。

京杭大運河當下三大價值

1、生態環境價值。華北地區的地下水虧空相當于12847個西湖,向大運河黃河以北段707公里進行補水,此次相當于向其注入37個西湖的水量;此外,大運河在農作物灌溉、泄洪、排澇等方面也將發揮重要作用。

2、航運經濟價值。2020年,大運河江蘇段貨運量約4.95億噸,約占京杭運河全線貨運量80%。相比于南方,北方也同樣存在大量的水運需求。據中國大運河藍皮書預測,京杭大運河黃河以北段航運需求量,到2030年將達到3億-3.2億噸。

3、旅游文化價值。全線通水,賡續文脈、流淌歷史,除了帶來社會效應,也會在旅游、觀光等方面帶來一系列益處。

貫通古今 | 京杭大運河百年來首次全線通水

5月的冀魯平原,楊絮正在飛舞,南運河穿越千年的這里,小麥已進入收割前最重要的灌漿期。

此時,由黃河、長江、岳城水庫“趕來”的三路水軍,正通過密集的河網,不斷向位于山東德州的四女寺樞紐匯集,并由此進入南運河(位于京杭大運河的北段,與北運河在天津三岔河口交匯)。

由四女寺樞紐向北,在蜿蜒707公里的南運河兩岸,小麥今年的豐收,也因此有了堅實保障。

4月28日10時,位于山東德州的四女寺樞紐南運河節制閘開啟,汩汩清水奔涌北上。200公里外,位于天津靜海區的九宣閘樞紐南運河節制閘開啟,南來之水經南運河與天津本地水匯合;此前,北運河水和天津本地水匯合,與南運河水在天津三岔河口交匯。至此,京杭大運河實現百年來首次全線通水。[2]

杭州京杭大運河博物館展示的運河剖面圖 圖片來源:每經記者 葉曉丹 翻拍

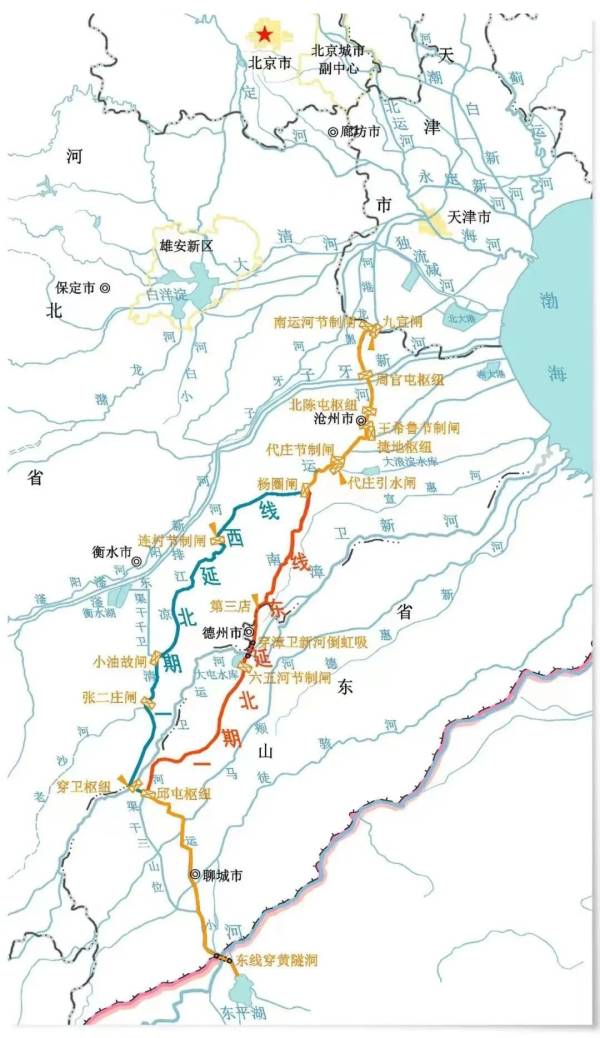

此次京杭大運河貫通補水,是在保持京杭大運河黃河以南河段全線有水基礎上,向黃河以北河段補水。在此次補水過程中,國家骨干水網——南水北調工程發揮了重要作用。

補水主要貫通線路北起北京東便門,經通惠河、北運河至天津三岔河口,南起山東聊城位山閘,經小運河、衛運河、南運河至天津三岔河口,涉及北京、天津、河北、山東四個省市,流經8個地級行政區。

對沿岸居民來說,此次全線通水,經過了百年等待。

“斷多少年了,今年才有水。”5月10日下午,已經75歲的老馬,在騎自行車路過四女寺樞紐時,特意停了下來,面朝樞紐西北側的南運河,一站就10多分鐘。

四女寺樞紐 圖片來源:漳衛南運河管理局官網

河道水系肩負著大運河功能,也承載著大運河的歷史與過往。

回溯歷史,自運河開鑿以后,搖曳其上的不僅有帝王貴胄的龍船,也有尋常百姓的扁舟。

中國歷史上的封建帝國依靠運河實現漕運的順暢,將江南的錢糧運送到京師重地;商人們則依靠運河網絡實現商品的空間轉移。

杭州京杭大運河博物館館長葉艷萍提及,中國大運河河道的變遷,其主體工程主要集中在三個時期:

一是春秋戰國時期,各諸侯國出于戰爭和運輸的需要競相開鑿運河,形成了多條區域性運河。后來的秦漢三國兩晉南北朝時期,也相繼開鑿了多條運河,這些運河的開鑿為隋唐大運河的的貫通奠定了基礎。

二是隋朝時期,隋煬帝在以前的基礎上,實現大運河的全線貫通,形成了以洛陽為中心,向北到達涿郡,向南抵達杭州的人字形運河,全長約2700公里,這是中國大運河的第一次全線貫通。在隨后的唐宋時期,得到進一步完善和維護。

三是元朝時期,由于中國的政治中心從關中地區遷移到了大都,元朝皇帝忽必烈組織開鑿了會通河、通惠河等河道,改造之后的運河不再經過洛陽,而是從北京經過山東直接南下至杭州,這條運河線路基本上就是后來的京杭大運河線路,這是大運河的第二次南北大溝通。明清兩朝維系了大運河的這一基本格局,并進行了多次大規模的疏浚維護,使大運河一直發揮著漕糧北運、維系國家穩定繁榮等重要功能。

然而,受黃河改道等影響,治水并不能讓運河通水畢其功于一役,而是一個持續的漫長過程,治水也成為運河歷史上非常重要的工程,清康熙帝曾指示河道總督“運河關系國家清糧,同時,也關系民生。治黃保運,實系國家治亂,不能不列為治國的一件頭等大事。”

“運河是人工開鑿的河道,在運行過程中,水源會受一些自然條件的影響,特別是在地勢較高的地段,水容易流失。京杭大運河開鑿后,山東南旺段運河,是整條京杭大運河上地勢最高的一段,一度缺水較為嚴重。經過明代治理后,大運河才真正發揮出穩定的作用。”

葉艷萍向每日經濟新聞記者表示:“運河的歷史,治水占了很大的篇幅。在地勢高、水容易流失的地段,如何維持通水,考驗了中國古代的治水技術,在此基礎上誕生的引汶、蓄水、分流等復雜技術,反映了古代中國水利科學技術的卓越水準。”

上文老馬口中的斷流,并不是眼前的南運河德州段,而是南運河離開山東后的境遇。

167年前的1855年,黃河銅瓦廂改道后,京杭大運河被攔腰截斷,以黃河為界形成了南北兩段運河。位于京杭大運河北段的南運河,就是四女寺水源一分為三的一路去處。

四女寺樞紐作為冀魯平原地區最大的水利樞紐工程,衛運河水在這里被一分為三,在泄洪、排澇等方面發揮了重要作用,也因此有了“北方都江堰”的稱謂。

此后百年時間里,在氣候變化和人類活動的影響下,京杭大運河北段多處河道出現長期斷流或季節性斷流,從而影響了運河功能的發揮。

生態價值 | 向華北補水“37個西湖”

在聊城大學運河學研究院執行院長丁延峰看來,從流向來看,離開德州后的南運河,直接扎進了華北平原,那里是全國“最干渴”的區域之一,部分河道干涸斷流,生態嚴重退化,京杭大運河也難逃波及。

如今,黃河以南段與南水北調東線一期工程部分重疊,常年有水,但黃河以北段位于全國“最干渴”的海河流域,部分河道干涸斷流,生態嚴重退化。

南水北調東線一期工程北延應急供水線路示意 圖片來源:中國水利雜志/中國南水北調集團東線有限公司供圖

日益嚴峻的形勢,也屢被官方提及。2019年3月,水利部副部長魏山忠列舉的一組數據顯示,目前,華北地區地下水累計虧空量達1800億立方米左右,超采的面積達到了18萬平方公里。[3]

另外一個參照,則讓華北缺水形勢更為觸目。如果按照杭州西湖1400萬立方米的蓄水量計算,華北地區的地下水虧空相當于12850個西湖。

“華北地區地下水超采已經持續了近50年,本質問題就是經濟社會規模超過了水資源承載能力。”在全國政協參政議政人才庫特聘專家、中國工程院院士王浩看來,華北地下水的超采一定程度是不得已為之。[4]

王浩的依據是:京津冀區域,國土面積占全國2.3%,卻生活著占全國8.0%的人口,創造了占全國10.1%的GDP,但水資源量只占全國0.9%。

也正是在上述背景下,向京杭大運河補水,成為填補華北地下水虧空的重要一環,一場復蘇河湖生命的接力,也就此展開。

2020年6月,水利部聯合交通運輸部、國家發展改革委印發《大運河河道水系治理管護規劃》,從改善河道水系資源條件、完善防洪排澇保障功能等方面為大運河保護立下規矩,定下任務,重塑大運河成為“有水的河”。

大約兩年后,水利部會同京津冀魯四省市人民政府于今年4月13日啟動了京杭大運河2022年全線貫通補水行動。

根據水利部組織制定的補水方案,這次補水優化調度東線北延工程和岳城水庫、密云水庫、潘莊引黃、北京城市再生水等5路補水水源,集中向大運河黃河以北段707公里進行補水,預計補水量5.15億立方米。

從補水量來看,5.15億立方米的數字,可能并不形象,但如果按照杭州西湖1400萬立方米的蓄水量計算,5路水源向京杭大運河北段補水的總量,相當于大約向其注入37個西湖。

5月11日,在與每日經濟新聞記者當面交流時,德州市水利局一位人士表示,今年水利部安排補水,讓京杭大運河常年有水有了可能,水量大了,沿岸的生態、環境也會向好的方向發展。

一條歷經2500年滄桑巨變、見證中華民族治水智慧的大河,一座剛剛建成通水的現代水利工程“新銳”(南水北調東線工程),兩者融通古今碰撞出的,是華北平原上一場河湖生命復蘇的接力。[5]

2022年4月28日,歷經14天集中補水,京杭大運河實現了百年來首次全線通水。

對于2022年向運河補水,水利部官微“中國水利”在文章中稱,此次京杭大運河全線貫通補水通過優化調度南水北調東線北延工程供水、引黃水、本地水、再生水及雨洪水等水源,補水涉及北京、天津、河北、山東四省市,8個地級行政區,41個存在地下水超采問題的縣。

在此前4月13日的啟動會上,魏山忠強調,利用好補水契機,加大農業水源置換力度,置換地下水開采量,有效回補地下水。

在此次補水預期達到的三個目標中,前兩個均與地下水有關:一是置換沿線約60萬畝耕地地下水灌溉用水,二是回補地下水,三是實現京杭大運河黃河以北707公里河段全線水流貫通。

5月11日,在與每日經濟新聞記者當面交流時,執行補水任務的水利部海委漳衛南運河管理局(以下簡稱“漳衛南局”)人士表示,水利部的表態是為十四五實現京杭大運河全線有水積累經驗,估計通水以后(跨流域補水)會持續下來。

航運價值 | 到2030年,北段需求將達約3億噸

5月18日下午3點,船東姚師傅夫妻倆載著900噸的水泥貨船,自江蘇溧陽出發,兩天兩夜的水路,晝夜不歇,夫妻輪換掌舵,經太湖、湖州內河、沿著京杭大運河,向南抵達杭州三堡船閘。

1989年,三堡船閘建成并投入使用,系京杭大運河的終點。運河杭州段至山東濟寧段仍延續著千年前的航運功能。[6]

在穿越千年的時間里,漕糧北運一直是運河的基本功能。但到了清中期之后,漕糧河運的各種弊端開始日益凸顯,呈現出積重難返的局面。這其中既有政府治河不力、河道淤塞的政策性失誤,也有漕運機構人浮于事,弊端叢生的制度性缺陷,更有河運費用遠高于海運的結構性特點。[7]

漕運廢棄之后,運河仍承擔著水路貨運的重要角色。不過隨著現代交通技術的更新迭代,公路、鐵路、飛機等交通運輸方式的發展,運河的運輸地位相較古代有所削弱。

1912年,與大運河走向幾乎一致的津浦鐵路的全線通車 , 逐漸替代了運河的運輸功能。

比如,在黃河匯入大海的山東省,濟南因為膠濟、津浦兩路的交點而獲益最大,青島則通過膠濟、津浦鐵路將腹地擴大至山東西部 ,山東半島“齊魯雙城記”大戲拉開帷幕。

隨著以沿海城市和鐵路樞紐城市為核心的新市場體系逐漸成形,鐵路干線取代京杭大運河,將中國南北連結起來,大運河成為了時代遠去的背影。

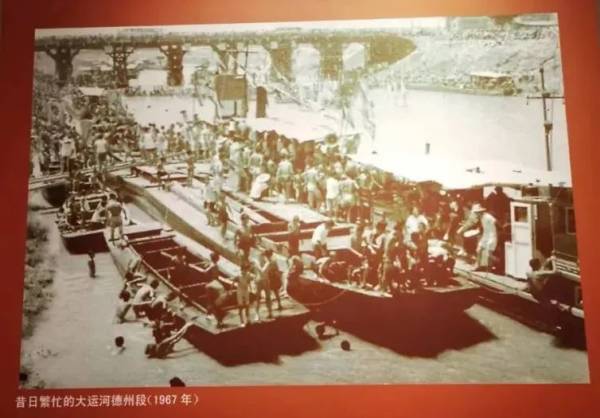

1967年時仍然繁忙的大運河德州段 圖片來源:每經記者 彭斐翻拍

不過,隨著運河沿線經濟的發展,京杭大運河實現全線通航的建議也屢被提出。

作為山東省人大代表,杜海霞同時也是運河沿岸夏津縣范樓村的黨支部書記。在2020年山東省兩會上,杜海霞提出的《關于加快實現京杭大運河黃河以北段通水復航的建議》。

5月初,在接受每日經濟新聞記者電話采訪時,杜海霞認為,隨著社會不斷發展,貨物運輸成本越來越高,水運能在很大程度上降低成本。此外,京杭大運河復航,除了帶來社會效應,也會在旅游、觀光等方面帶來一系列益處。

在聊城大學運河學研究院主要編纂的《中國大運河藍皮書》中這樣提到:京杭大運河自古以來都是以“運”為主,由“運”而衍生出政治、軍事、經濟、文化、航運、水利等需求。

然而,在運河因黃河改道被阻斷后,具有“黃金價值”的運河北段還在華北大地上沉睡,江浙段運河“黃金水道”卻在持續發揮“黃金效益”。

杭州交投船閘管理有限公司三堡船閘副經理翁海峰向每日經濟新聞記者表示,三堡船閘原年過閘量歷史峰值為2014年的5596萬噸、2021年全年過閘量6020.39萬噸。

為了更好地協調運河的航運價值和人文歷史價值,浙江提出了建設“京杭運河二通道”,預計將于2022年建成通航。

杭州京杭運河二通道建設投資有限公司董事長酈綱介紹,運河二通道項目建成后,京杭運河杭州段的航道等級將達到三級,千噸級船舶可以從山東直達杭州,通過八堡船閘進入錢塘江,浙北、浙東及浙中西部的航道將完全貫通成高等級內河水運網,嘉興、杭州、紹興、寧波等杭州灣地區連成一片,杭州將成為浙江乃至華東地區的物流集散中心。

而《江蘇省大運河現代航運建設發展規劃》內容則顯示:2020年,大運河江蘇段貨運量約4.95億噸,約占京杭運河全線貨運量80%。

值得注意的是,相比于南方,北方也同樣存在大量的航運需求。上述中國大運河藍皮書預測,京杭大運河黃河以北段水運需求量,到2030年將達到3億-3.2億噸。

不過,對于京杭大運河北段通航的可行性,漳衛南局一位不具名人士認為,短期通航可能性雖不大,但全線通水,至少保證了水流貫通,通航有了最基本的保障。

早在2017年全國兩會期間,交通運輸部水運科學研究院原副總工程師蘇國萃就曾提到,“京杭大運河如果沒有航運的支撐,是撐不到今天的。雖然全線通航將帶來的效益尚沒有一個明確數據,但其綜合效益必會體現。”

但在丁延峰看來,通航的意義無非就是旅游、運輸兩點,但從這兩點考慮,京杭大運河北段的意義非常有限,通航可能只是一個遙遠的愿景。

另一位山東區域經濟研究學者翟廣忠則認為,這么多年,北方的河道很少有航運的設計,包括橋梁、河道等問題,改造起來是一個龐大的問題,成本也是很高的。

北方河道尚不具備通航功能 圖片來源:每經記者 彭斐 攝

不過,正如意大利著名史學家克羅齊說“一切歷史都是當代史”。京杭大運河穿越千年,沐風枳雨,至今往來船舶舳艫不斷,全線通水之后,內河水運復興,可待?

文化價值 | “流動的人類遺產”流出旅游精品線路

河道水系肩負著大運河功能,也承載著大運河的歷史與過往。京杭大運河百年來首次全線通水,賡續文脈,流淌歷史。

“一條河活起來,一段歷史就有了逆流而上的可能,穿梭在水上的那些我們的先祖,面目也便有了愈加清晰的希望。”作家徐則臣在第十屆茅盾文學獎獲獎作品《北上》中,寫下如此一段文字。[8]

2014年6月22日,卡塔爾首都多哈召開的世界遺產大會上,中國大運河項目成功入選世界文化遺產名錄(中國大運河包括京杭大運河、隋唐運河和浙東運河三部分)。

圖片來源:每經記者 彭斐 攝

這個特別的時刻被作家徐則臣敏感捕捉到了,一條文化的河也隨之逐漸清晰起來。“申遺成功是一個不容再回避的契機,是‘喚醒’大運河的時候了。”徐則臣說。

申遺成功的那一年,也是葉艷萍擔任杭州京杭大運河博物館館長的第二年,見證了中國大運河項目申遺成功。

時隔百年,京杭大運河再次通水。在首都師范大學資源環境與旅游學院副教授、中國地理信息產業協會大運河工作委員會秘書長孟丹看來,這意味著京杭大運河作為“流動的人類遺產”的地位變得更實至名歸,也是國家對大運河文化保護和傳承、大運河國家文化公園建設的具體行動。

北京聯合大學北京學研究所教授、通州區大運河研究會理事、通州區政協特邀文史委員陳喜波覺得,全線通水是一個標志性事件,也是國家在大運河文化帶建設上的一個節點。“過去是經濟動脈,現在是血緣紐帶。”

事實上,承接南北,運河之繁盛,早已滋養了沿線的樞紐城市。

宋朝詞人周邦彥一篇《汴都賦》曾名動天下,汴河之上,“舳艫相銜,千里不絕,越舲吳糟,官艘賈舶,閩謳楚語,風帆雨楫,聯翩方載”,而汴河,也叫“通濟渠“,隋唐大運河的其中一段。

“我們之前考證了一下,紅樓夢等四大名著、三言兩拍等知名度較高的著作,不少都是運河沿線的作家寫就,或者其中的一些內容就是以運河沿線地區為背景的。”葉艷萍表示,運河千年,見證王朝興衰、人世浮沉,也沉淀了豐厚的文化底蘊。

如今,運河沿線城市也在加大對運河歷史文化的挖掘和開發。

根據2021年7月國家發展改革委牽頭會同相關部門編制的《大運河文化保護傳承利用“十四五”實施方案》,到2023年,大運河相關世界文化自然遺產保護水平邁上新臺階,有條件的河段實現旅游通航,綠色生態廊道初具規模,大運河旅游精品線路和品牌初步創立,大運河國家文化公園建設保護任務基本完成。

作為一條南北貫穿3000多里的水道,京杭大運河沿線分布了一系列大大小小的城鎮,通州、濟寧、德州、蘇州、杭州……

在時代的變遷中,大運河不再是昔日華夏大地的經濟大動脈,但沿河兩岸的人們,依舊在這里生活、創作,它留下的物質文化遺產、多元統一的內核奔騰流動至今,千年運河的世紀復蘇,這一次奔涌、忙碌的不再是漕工,而是亟待被喚醒的運河文化。

記者手記 | 復流更要長流,全線通航也要算好經濟賬

京杭大運河全線貫通,不僅是復蘇河湖生態環境的重要標志,更將顯著改善大運河及沿線河湖生態環境,置換地下水超采量,入滲回補地下水虧空。

隨著全線通水,大運河北段通航的呼聲也再次被提及。但相比于運河南段“黃金水道”發揮出的“黃金效益”,黃河以北運河的通航,卻有經濟賬要算好。

首先,黃河以北的運河河道,早就年久失修,大部分河段泥沙淤積嚴重,甚至有些地方都已幾乎淤平。所以,要想通航,首先必須清淤;另外,由于黃河以北的京杭運河河段百余年未用,河道上也早已架設了很多橋梁等跨河設施,有些橋梁高度過低,如要通航,勢必要對沿線橋梁等設施進行改造。

如要實現像南段那樣的黃金效益,黃河以北大運河的通航,除了上述投入,還要與公路、鐵路、海運、管道,乃至空中運輸競爭。

當然,復流更要長流,保護治理要久久為功。“十四五”時期,京杭大運河要實現主要河段基本有水目標。按照《大運河河道水系治理管護規劃》,完善河道水資源條件、提升防洪排澇能力、加強岸線保護、助力綠色航運發展,這條千年玉帶的復蘇應該不是空談。

參考資料 References

[1]230年前,徽班進京如何影響京劇誕生?答案要從這場祝壽說起。北京日報

[2]千年運河迎來世紀復蘇。人民日報海外版

[3]虧空1800億立方米:解救華北地下水。界面新聞

[4]華北地下水累計虧空量相當于1.2萬個西湖,這欠賬怎么還?人民政協網

[5]北上:一場復蘇河湖生命的接力。中國水利雜志

[6]來自三堡船閘的“請假條”:溝通杭州兩大水系的船閘要維修了。浙江日報報業集團

[7]《穿越千年的通途》 。丁賢勇、徐楊

[8]這本關于京杭大運河的書值得一讀,它記載了一個民族的密史。北京日報

(記者 | 彭斐 葉曉丹 可楊)

來源:每日經濟新聞

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

內容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞