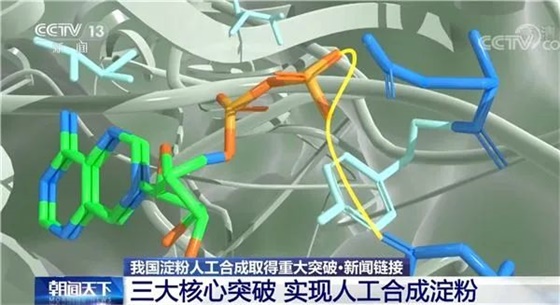

中國出現(xiàn)了一項極大重大的顛覆性科技突破,能夠歷史留名的那種。

中科院的科學家,在實驗室內(nèi)首次人工合成了淀粉,把空氣中的二氧化碳直接固定成了淀粉。

把二氧化碳固定成淀粉到底具有什么意義?

意義那可是太大了。

首先,淀粉是人類糧食的主要組成部分,也是人類維持生命所需能量的主要來源,把空氣中的二氧化碳固定成有機物,這是植物和極少數(shù)微生物才擁有的特殊力量,如今人類卻可以通過工業(yè)手段做到這一點。

這代表人類的農(nóng)業(yè)在未來有可能被徹底顛覆,糧食有可能可以通過工廠直接大規(guī)模生產(chǎn)。

糧食,是生命之源。

現(xiàn)在中國留18億畝耕地誰都不能動,就是為了給中國人留下足夠多的糧食。

再過一百年,那可就不一定了,也許幾平方公里中國工廠制造出來的糧食,就足夠全人類食用,中國將成為全世界最大的糧食出口國。這么說可能還是不足以描述人工合成淀粉的重要意義。

我換種說法吧,在目前市面上所有的硬科幻小說里,對未來人類社會的暢想,都有擺脫太陽來生產(chǎn)糧食的描述。

美國拍攝的《星際穿越》,說的就是一種嚴重的植物病毒毀掉了人類所有的糧食,只剩下玉米,但玉米也岌岌可危,然后主角一系列努力來拯救人類。

如果人類有了人工合成淀粉的技術,那這部電影就不用拍了,會被人當傻子看。

在《火星救援》這部電影里,描繪的自救鏡頭,也是人類在火星種土豆。

絕大多數(shù)的科幻作品,對未來人類糧食作物的暢想,都建立在突破可控核聚變技術后能源無限,然后點燈泡來照射植物從而獲得糧食,建立體農(nóng)場來提高單畝產(chǎn)量,很少有人敢去想人類直接合成糧食。

在中國最頂級的科幻作品《三體》里,曾經(jīng)描述過人類科技被三體人封鎖的場景,蘇醒過來的羅輯,看到人類還沒能實現(xiàn)人工合成糧食,就判斷人類科技依然處于被三體派出的智子給鎖死的狀態(tài)。

那合成糧食呢,他們不是可以合成糧食嗎?羅輯又問。

這我不是太清楚,但現(xiàn)在的糧食也是種子長出來的,只不過是在工廠的什么培養(yǎng)槽里生長的。莊稼都基因改造過,據(jù)說那麥子只長穗沒有秸稈,而且長得賊快,因為那里面有很強的人造陽光,還有催長的強輻射什么的,麥子稻谷一星期就能收一季,從外面看就像生產(chǎn)線上產(chǎn)出來的一樣。

哦……羅輯長長地沉吟一聲,他眼前許多絢爛的肥皂泡破裂了,現(xiàn)實露出了真面目。

他現(xiàn)在知道,就在這個偉大的新時代,智子仍然無處不在地飄蕩著,人類的科學仍被鎖死著,現(xiàn)有的技術,都不可能越過智子劃定的那條線。

人工合成淀粉這一技術,在《三體》的技術等級歸類中,屬于能突破三體智子科技封鎖的等級。

從以上這些科幻作品的描述中,你可以看出人工合成淀粉這一技術到底有多逆天,已經(jīng)步入到了科幻作者連想都不敢想的那個領域了。

雖然只是跨入了第一步,但畢竟是跨入了。

你要知道,從0到1的突破難度,并不亞于1到100。

這看起來只有一丁點的淀粉,代表著無以倫比的重要意義。

中國的科學家是如何人工合成淀粉的?

大概的原理我說一下,首先是利用光伏,把太陽能轉化成電能,然后用電能分解水,制成氫氣和氧氣。

然后,把二氧化碳和氫氣放在一起,通過催化劑制造出甲醇。

最后,把甲醇和一系列的酶進行反應,最終合成淀粉。

通過以上流程,科學家實現(xiàn)了從太陽光到淀粉的人工合成。

這個能量轉化效率,達到了7%,也就是100份太陽光能量照射到地面,科學家可以合成出7份能量的淀粉。

看起來是不是很低?

有個數(shù)據(jù)或許會嚇到你,進化了無數(shù)億年的植物,對太陽光的利用率只有2%,因為很多陽光農(nóng)作物無法完全捕捉,從枝葉縫隙中穿過,漏到了地面,秋冬天也無法種植,太陽能閑置幾個月。

所以,單純光合作用,植物對太陽能的利用率能達到約33%,和目前頂級光伏板差不多的利用率水平。

但如果考慮到植物的浪費和閑置,那植物的整體太陽能利用率就跌到了只有2%。

而在這2%里,最多只有一半分配給了淀粉,其他要合成自身枝葉,以及維持自身生命所需。

也就是說,100份太陽光照射到地面,植物最多只能合成出1份能量的淀粉。

論能量利用率,人工合成淀粉技術完爆植物。

而在以上流程中,實際上最核心的流程都是通過電能實現(xiàn)的,把太陽能通過光伏轉化為電能只是為了符合從太陽能到淀粉這一要求,讓自己看起來更環(huán)保而已。

實際上,我們完全可以做到在無太陽光的環(huán)境下,讓電能直接轉化成淀粉,突破人類只能利用太陽能生產(chǎn)糧食的局限,理論上1立方米的生產(chǎn)能力等于5畝地。

這個意義就更大了。

能夠從電能直接轉化成淀粉,而且還能固定二氧化碳,這是人類步入星際時代的必備前置科技,沒有這個東西你不可能進行星際航行的。

利用這個技術,星際飛船就能實現(xiàn)內(nèi)部碳循環(huán),從而極大的減少攜帶的氧氣和食物等物資。

理論上,突破了可控核聚變技術之后,擁有這種技術的星際飛船,只需要在太空中捕捉游離的核燃料氣體,就可以無限飛行,無限續(xù)航。

擁有這項技術后,在沒有植物生存環(huán)境的外星地表,人類也可以建造生命循環(huán)系統(tǒng),碳循環(huán)和氧循環(huán)都可以建立。

所以,我才說這技術是人類步入星際時代的前置性技術之一,意義十分重大。

這項技術對太陽能的利用率相當高,但作為一個剛剛突破出來的技術,那成本自然是高昂的嚇人,主要貴在那個酶的上面,成本太高。

目前人工合成出淀粉,你肯定是吃不起的,價格遠遠貴于天然淀粉,也許幾十年成本都不會具備優(yōu)勢。

那這項技術有啥意義?中看不中用啊。

這你就錯了,剛出生的嬰兒有什么用,你敢說嬰兒沒用么?

以青霉素作為舉例。

1928年,英國細菌學教授弗萊明發(fā)現(xiàn)了青霉素具備強大的殺菌作用。

1929年,弗萊明發(fā)表了青霉素的論文,將這一成果公布。

然后,足足9年的時間,沒人搭理弗萊明。

因為青霉素極難制造,極難提取,成本高的嚇死人,不具備實用價值,所以這一成果被束之高閣。

1935年,德國生物學家杜馬克的小女兒病危,被鏈球菌感染,得了敗血病。

為了救自己的小女兒,杜瑪克研制成功人類第一款抗菌藥,磺胺類藥物百浪多息,救下了自己女兒的命。

紅25軍指揮官程子華和徐海東中彈負傷后被細菌感染,發(fā)起高燒,命在旦夕時,軍醫(yī)在戰(zhàn)斗繳獲品中發(fā)現(xiàn)一罐磺胺類藥物,最后才救下兩位將軍的命。

磺胺類藥物缺陷很大,能殺死的細菌種類較少,還會殺傷大量的人體正常細胞,副作用相當大。

但這畢竟是人類第一款抗菌藥物,在第一次世界大戰(zhàn)中大顯神威,救下了很多士兵的性命。

絕大多數(shù)士兵,都不是被炮火直接擊斃的,而是受傷后死于細菌感染,抗菌藥的效果十分顯著。

作為德國的敵人,看到抗菌藥如此厲害,英國也開始加速抗生素的研發(fā)。

1939年,弗洛里團隊重復了弗萊明的實驗,成功提取了少量青霉素,為一個嚴重感染的15歲男孩進行了注射,挽救了他的性命。

實驗證明青霉素前景無限,價值不可估量。

但青霉素的提取之難,難于上青天,憑英國的能力,就算不考慮價格,都沒辦法實現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)。

1941年7月,弗洛里帶著部分團隊成員來到了美國,和美國共享技術,希望借著美國的力量突破規(guī)模生產(chǎn)的瓶頸。

這項技術的價值一目了然,于是美國政府投入了巨資,組織了16家醫(yī)藥巨頭參與聯(lián)合研發(fā)。

到了1943年,美國終于生產(chǎn)出了21萬支每針10萬單位的青霉素,大概能救幾萬人。

但那個成本,高的實在是有點嚇人,每劑費用為200美元。

1克青霉素,當時的價值等于3200克黃金,真的是只有達官貴人才用的起。

1944年,美國化學家找到了利用化學辦法直接合成青霉素的辦法,比生物發(fā)酵青霉素要快得多,也便宜的多。

青霉素的產(chǎn)量驟然飆升,年產(chǎn)量增長250倍。

到了1945年,每劑青霉素的價格下降到了6美元。

到了1946年,每劑青霉素的價格下降到了0.55美元。

是不是很便宜?

到了1949年,1瓶20萬單位的青霉素僅重0.12克,卻依然相當于黃金0.9克的價格。

不過到了如今,一瓶青霉素的價格,只有幾毛錢了,單位還是人民幣。

抗美援朝的時候,集全中國之力,用金條大量的進口青霉素,居然都不能完全滿足前線將士的需求。

在當時突破英美封鎖,冒死每天晚上給大陸運青霉素的霍英東,在2006年下葬時,葬禮的級別是國葬。

而如今,中國的青霉素已經(jīng)便宜到廠家都不太樂意生產(chǎn)了,想要多少就有多少。

這就是從實驗室到大規(guī)模生產(chǎn)的路徑。

最初的青霉素,成本比人工淀粉要還高得多,但最終還是走入了千家萬戶。

只要你這個技術足夠有用,數(shù)十年如一日的去大力研發(fā),成本一定可以降下來,幾萬倍的那種下降。

能夠把二氧化碳固定成淀粉,這是在碳中和大方向下中國取得的重大科研突破,超越歐美,成為了全球的科技引領者。

而類似的事情,已經(jīng)在多個新興領域出現(xiàn)。

這說明了一個問題,在新興領域,中國的科研能力已經(jīng)完全不弱于歐美,甚至更強。

這些年,很多人詬病中國的科研能力太弱,說中國人沒有創(chuàng)新能力。

有人說是中國應試教育的問題,有人說是中國傳統(tǒng)文化的問題,有人說是中國市場經(jīng)濟不健全的問題。

反正,都解釋的頭頭是道,看起來沒啥問題的那種。

但實際上,科研能力不足唯一的原因就是窮。

以前的中國太窮了,那么窮的條件下怎么可能搞的出突破性科研成果,能勉強追上歐美就不錯了。

富國的科研能力沒有一個弱的,窮國的科研能力沒有一個強的。

至今為止,我沒有看到地球上有任何一個又窮科研能力又強的國家。

我甚至沒有看到任何一個國家是在窮國階段科研能力爆發(fā),直接一夜翻身當富國的。

縱觀歷史,歐美列強國家都是通過小規(guī)模的技術提升換來對外掠奪能力,利用掠奪的財富反哺科技,形成正循環(huán),通過幾百年的積累才慢慢把科技提升到現(xiàn)在這種程度的。

自從中國富起來后,就開始大力推進研發(fā),反哺科技,希望通過科技的力量把中國向前繼續(xù)拉,實現(xiàn)科技和財富的正循環(huán)。

2000年之后,中國的專利數(shù)量突飛猛進,出現(xiàn)爆發(fā)式增長。

有人說,這些專利很多都是注水的,質量并不高。

說的沒錯,這里面絕大多數(shù)專利都是注水的。

但全世界所有國家,其絕大多數(shù)專利也都是注水的。

蘋果造個手機,能圍繞這個手機申請幾百個看起來莫名其妙的專利,甚至還把蘋果手機邊角處圓角矩形的造型給申請了專利,在2012年的時候還因此起訴過三星和谷歌。

谷歌副總裁David Lawee說:

“我們并不相信圓角矩形可以用來申請專利,我們沒有意識到蘋果會利用這個來保護iPhone,這也為我們敲響了警鐘”

這就是美國最頂級科技巨頭的專利,一樣算一個專利數(shù)量。

90%的專利都是注水的,還有9%勉強具備一點價值,只有1%才算精華,全球都這樣。

科學家里面也分三六九等,而且分化比普通人更加離譜。

所有的國家,都是指望通過量變引發(fā)質變,從來沒指望過每個專利都有大用。

當然,這些年中國專利被批評,也有其道理。

我們追隨型的專利太多,原創(chuàng),引領全球的專利太少。

大,而不強。

而評價一國科研實力,重質不重量,只有你科研實力攀升到能夠引領全人類的地步,才會被認可為科研大國。

但是隨著20年發(fā)展,中國最終通過量變引發(fā)了質變,在老舊領域和歐美的技術鴻溝一時半會確實還追不上,但是在新興領域,中國已經(jīng)明顯和歐美具備了同一水平的研發(fā)實力。

中美的差距有多大?

1890年,美國成為世界第一大工業(yè)生產(chǎn)國。

2010年,中國成為世界第一大工業(yè)生產(chǎn)國。

1920年,美國成為世界第一大經(jīng)濟體。

2021年,中國擁有世界第一大經(jīng)濟體70%的GDP。

美國整整超越了中國100年以上。

在這個前提下,二戰(zhàn)之后美國還把德國的精英科學家掠奪一空,戰(zhàn)后的美國其實等于戰(zhàn)前的美國+德國科研能力之和。

而德國在戰(zhàn)前是毫無疑問的科技第一,能以一己之力挑戰(zhàn)全世界的恐怖存在。

別說二戰(zhàn)前那個引領全球潮流的德國了,就算是現(xiàn)在的德國,如果其頂級科學家能全部弄到我們這邊來,你猜中國的科研實力會憑空暴漲多少?

在這么大的差距下,在諸多新興領域,中國能明顯追上歐美,還能在不少領域取得重大科研突破,這說明中國人的科研實力完全不亞于歐美人。

以前沒辦法搞科研,是因為研究太費錢,而中國人那時候確實很窮。

等大家都一樣富的時候,拼科研,中國人根本就不虛。

現(xiàn)在全球都在搞碳排放權,誰排放二氧化碳誰就要付費。

按中國科學家這種搞法,也許50年后,人類就要開始搞碳購買權了。

二氧化碳太少了,你們再吸就吸干了,為了保護人類環(huán)境,誰付費,誰才有資格從空氣中吸收二氧化碳。

這個里程碑式的突破,是由中國人完成的。

在科研領域,很容易一步快步步快,后來者很難追趕。

在將來的宇宙飛船里,搭載的生命循環(huán)技術,很有可能就是我們中國人研發(fā)出來的。

種菜的終極天賦,被我們點亮了,星辰大海在等著我們,徹底解決人類糧食問題的曙光已經(jīng)出現(xiàn)。

人工合成淀粉技術的誕生,用實際證據(jù)表明,中國人在充足資金的支持下,可以取得令世界震驚的顛覆性科研成果。

我們一點都不笨,我們的科研思維一點都不差,我們的科學家完全可以和美國科學家打擂臺。

只要中國富起來,只要中國的科研資金能有美國那么多。

我相信,中國科研實力全面超越美國,指日可待。

文章來源于遠方青木 ,作者一棵青木

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網(wǎng)站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯(lián)系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網(wǎng)友光臨閱覽,文明上網(wǎng),依法守規(guī),IP可查。

作者 相關信息

內(nèi)容 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區(qū)建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞