序:去年,《通信兵的故事》公眾號曾兩次發表過史祥彬將軍關于多次進藏執行任務的回憶文章,史將軍是筆者的老領導,看了他的文章便也產生了提筆沖動。

筆者于1969年2月入伍,1985年5月調入總參通信部通信處無線組,分管衛星通信、微波通信等方面的業務,當時的通信處處長正是史祥彬。

通信處領導與無線組成員合影

(北京-1985)

前排左起:劉榮軒、陳遠芬(副處長)、史祥彬(處長)、張慶心(副處長)

后排左起:崔凱、黃少嶺、李國玉、陳振聲

1987年3月9日,史處長要我做好立即進藏執行任務的準備。事情的緣由大致是:中印邊界東段正在發生自1962年邊界戰爭以來最嚴重的軍事對峙,起因是印軍滲透到我旺東地區,隨后又進入克節朗地區,目前正在展開歷史上最大規模的演習。為遏制印軍的蠶食和滲透,總參已于年初下達命令,要在克節朗、朗久地區進行設點,任務代號為“874演習”。為確保設點行動的成功,總參和外交部已成立聯合工作組,由總參作戰部牽頭,總參通信部也派一人參加,立即前往西藏。

筆者意識到此行非同以往,然而時間緊迫,也來不及準備什么,重點關照了一下照相器材,3月11日便隨工作組一同飛赴成都。

發生在1987年的這場邊界危機,算得上是中印兩國關系史上的一件大事。可能是顧慮外交方面的敏感,多年以來,中印兩國都沒有就事件原委發表過官方報告或權威性的專題研究。這件事雖然已經過去了三十多年,但中印邊界地區的緊張局勢一直未能得到根本緩解,近年來更是沖突不斷,所以即便是往事重提,也不能無所顧忌。落筆之前做了一些檢索,網上已能搜到有關874演習的回憶文章。即便是總部工作組的情況,在公開的出版物中亦有所涉及。例如:

“成都軍區黨委決定由廖錫龍副司令員負責,陶伯鈞參謀長協助,共同指導完成這次設點任務。國務院、中央軍委都極為重視,為做到萬無一失,授命總參謀部、外交部、軍委空軍組成了聯合調查組,總部工作組組長為總參作戰部作戰處處長陶智。總部工作組于3月中旬赴西藏,就設點事宜展開深入細致地調查研究。總部工作組在西藏調研20天,3月31回到成都。”(《傅全有傳》/解放軍出版社/2015)

“總部工作組向成都軍區轉達了總參謀部和外交部在設點問題上的明確意見:這次在爭議地區的軍事活動是去設點,而不是去拔點。要樹立兩種思想,一是要敢于對峙,二是不怕犬牙交錯。要嚴格遵循中央軍委的指示:既要設點,又要避免武裝沖突。”(《傅全有傳》/解放軍出版社/2015)

筆者雖是總部工作組的成員,但主要任務是了解通信保障方面的情況,軍機大事參與不多,留在記憶中的就更少。本文重在回憶當年的個人體驗和感受,為方便讀者理解事件的原委和了解中印邊界東段的全貌,文中加入了一些背景介紹及戰事回顧。文中出現的照片和圖片多出自筆者個人收藏或制作,不無遺憾的是,當年拍攝的現場照片大都隨工作報告上報,留在手中的多為借助他人之手、供個人留念的“到此一游”之作。

1

工作組的組成和任務

總部工作組的組成人員:陶智(組長,總參作戰部邊防處處長)、林尚麟(外交部亞洲司處長)、李大華(總參作戰部)、耿克璞(總參情報部)、崔凱(總參通信部)、陳鐵群(總參兵種部),共計6人。

外交部林處長沒有參加邊境前沿的軍事調研,在拉薩另有活動安排,工作組返回拉薩后與其再次匯合。

左起:陳鐵群、林尚麟、崔凱、陶智、軍區陪同人員、耿克璞(拉薩-1987.3)

左起:李大華、崔凱、陳鐵群、耿克璞

(拉薩-1987.3)

工作組的主要任務是為874演習的設點行動做實地調研,包括實地勘察,了解現場狀況及最新動態;傳達總部領導指示,并就設點行動預案交換意見;檢查設點部(分)隊的準備情況,重點是存在問題和困難;及時向總部報告全面情況并提出建議。

作為總參通信部的派出人員,筆者除了參加工作組的集體活動外,主要任務就是找各級通信部門主官了解情況,包括通信處長、科長、股長、參謀、連排長,直至邊防連的報務員,重點是了解存在問題和困難,以及他們的意見和建議,詳細記錄,并及時上報。

2

背景介紹

中印邊界全長1700余公里,分東、中、西三段。總部工作組此次活動的區域僅限林芝軍分區和山南軍分區的范圍,也就是中印邊界的東段,調研重點則是東段的西端,即達旺地區北側。

印占藏南地區示意

1987年的中印邊界危機是由桑多洛河谷(旺東)事件引發的,為了講清楚事件的原委,還得從東段的三條線說起:

(1) 傳統習慣線:沿著喜馬拉雅山南麓邊緣,鄰接印度阿薩姆平原(原為撣族(傣族)的一個獨立王國,19世紀30年代被英國吞并),這是兩國人民在長期交往中,由雙方歷來行政管轄所及而形成了的傳統習慣線。傳統習慣線總長650公里,我國出版的地圖一直是按這條線標注邊界。

(2) 麥克馬洪線 (麥線):是1914年西姆拉會議由英方代表麥克馬洪命名的,其依據英國諜報官為英屬印度測量時劃的一條位于英屬印度和中國的邊界,總長1100公里,噶廈地方政府和歷屆中國中央政府都沒承認過。現已查明,麥線不僅非法,而且是偽造(篡改)的。

(3) 實際控制線(實控線):1948年,剛獨立的印度開始派軍隊進入門隅地區,1951年印軍占領門隅的中心城市達旺。自新中國成立直到1959年平叛結束,印度從傳統習慣線逐步向北推進到麥線附近。中國所說的實控線是以1959年11月7日雙方的控制線為準的線,東段基本與麥線重合,僅在沙則(兼則馬尼)一地印度有越線。

傳統習慣線沿不丹南部邊界延伸,順著山麓蜿蜒,這些山都自平原突然隆起,陡削上升,向北150公里左右的距離就是海拔5~6千米的喜馬拉雅山脊,其間就是通常所說的藏南地區,包括了門隅、珞瑜和察隅(史稱藏南三隅)的全部或大部分地區,對應于我國現行行政區劃的錯那、隆子、墨脫、察隅四縣的大部分及朗縣、米林兩縣少許國土,總面積約9萬平方公里。

有文章論證印度實際侵占的面積約為6~7萬平方公里,鑒于藏南地區從未實地勘界測繪,所以面積數據有出入并不奇怪。

雅魯藏布江下游(印稱Siang河)

藏南腹地風光(網搜)

藏南地區屬于印度洋板塊和亞歐大陸板塊沖撞的東北擠角,巨大的海拔落差加之北方青藏高原及其南坡江河水系不斷南下沖刷,形成高山峽谷。在夏季,由于迎著從印度洋上吹送來帶著大量水分和熱量的西南季風,這里溫暖而多雨,年平均降水在9000毫米以上。藏南是世界上山地垂直自然帶最齊全的地方,森林覆蓋率達90%以上。

藏南地區原住主要民族為珞巴族和門巴族。門隅藏語意為“門巴人居住的地方”,珞隅藏語意為“珞巴人居住的地方”,察隅藏語意為“人居住的地方” (包括藏、漢、納西、獨龍、苗、回、門巴、珞巴、傈僳、怒等十個民族和僜人)。

珞巴族總人口約60萬,我國實控區內3682人(2010年六普);門巴族總人口約5萬余人,我國實控區內10561人(2010年六普);僜人總人口約3萬,我國實控區內1632人(2019),民族身份尚待識別(不在56個少數民族之列)。

印占察隅地區身著節慶服飾的僜人

(印稱Mishmi)(印媒)

1962年,印軍越過麥線對克節朗河谷以及拉則拉山脊冒險入侵,成為當年10月中印邊界戰爭的導火索。11月21日,中國政府宣布停火,并主動撤回。1962年11月30日,總參下達在實控線中國一側20公里范圍內設立28個民警檢查站(后改稱民政檢查站,1974年改編為軍區各獨立團的邊防步兵連)的部署方案,后減為26個,其中東段有16個站點。

1962年12月9日,錫蘭、緬甸、印尼、柬埔寨、阿聯和加納六個亞非國家的政府首腦或代表在錫蘭首都科倫坡舉行會議,商討調解中印邊境沖突。我國政府為了響應科倫坡會議的號召,決定將停火安排存在爭議的四個地區空出來,其中包括東段的扯冬地區(克節朗河谷地區)和朗久,不設民政檢查站。

如若當初撤軍時我們不去理睬所謂的爭議和調解,而是依據布防需要自主設立檢查站,那或許就沒必要在1987年搞演習設點了。

克節朗地區

(攝影/藍志貴/1962)

1963年5月6日,印軍再次占領了克節朗河谷東端的沙則據點(下圖),重新在實控線上與中國軍隊形成對峙。此后很長時間,印方未敢再向克節朗地區推進,中印雙方在克節朗地區基本脫離接觸。印度的軍事失敗讓其在國際上的地位一落千丈,他們拒絕和中國談判。一直到1981年中國外長黃華訪問印度,雙方才打開了談判的大門。

進入 20世紀80年代,隨著印軍在印中邊境的軍力增強,印度政府重拾尼赫魯時期的“前進政策”。鑒于達旺地區在地理上的重要地位以及1962年戰敗的慘痛教訓,英迪拉•甘地內閣于1981年做出決定,將保衛達旺地區作為印軍的一項基本任務。為了確保達旺地區得到有效保衛,理想的防線當然是再次向北推進到拉則拉山脊。

從1983年夏季開始,印軍每年都派出情報小組,滲透到桑多洛河谷地區進行偵察和試探。1985年8月26日,印軍深入到松多地區的旺東,并設立季節性據點。

克節朗地區和旺東地區態勢

(1987.3)

印軍在旺東地區的滲透被中國軍民發現。1986年6月,山南軍分區邊防二團先遣連翻山越嶺到達該地區,立即組織部隊宿營、構筑簡易防御體系,并開辟了直升機場。6月底7月初,團長高明誠帶領一個巡邏分隊在桑多洛河源頭無名湖高地一帶勘定建連地點,突發重病犧牲。

印軍則迅速增兵設點,向北推進,對我旺東守點分隊形成包圍態勢。在旺東陣地,中國軍隊只有一個連,當面印軍有三個連,且居高臨下,兩軍前沿陣地相距只有七八米。

1986年11月24日,印軍搶先進入克節朗河的南岸占地設點,再次進駐克節朗爭議地區的莫若打。當年底至1987初又進駐克節朗河谷的扯冬等地區,并設立了10余個據點。至此印度已基本恢復了它在1962年6月占領的哨所陣地。如繼續聽任事態發展,那就只能等著印軍爬上拉則拉山脊了。

本文作者在拉則拉北坡

(1987.3)

國務院、中央軍委于1987年初下達了“加強邊境控制,保持邊境穩定”的指示。總參謀部于1987年1月5日正式下達命令:成都軍區組織西藏邊防軍在朗久、克節朗地區進行設點。任務代號為“874演習”。

西藏軍區部隊自1987年年初開始,進行了一系列反蠶食斗爭的準備工作:軍區專門召開了874演習會議,傳達中央軍委、總部和成都軍區關于加強邊界控制的一系列重要指示,研究部署了堅守旺東和在朗久、克節朗地區設點的實施方案。軍區領導多次帶領軍區機關、組織參演部隊領導勘察地形。各部隊認真抓了臨戰強化訓練。

1987年2月,印度宣稱建立所謂的“阿魯納恰爾邦”。

1987年3月后,印度在達旺-克節朗地區大舉增兵。在陸軍參謀長森德吉主導下,從1987年3月起,印軍相繼在印巴邊境拉賈斯坦、古吉拉特沿海和中印邊境舉行代號為“銅釘”和“棋盤”的演習,這是印軍在邊境地區舉行的規模最大的一次軍事演習。印軍將三個步兵師從西部邊境調往東部麥線地段。在這個區域,印度部署了12個師和數個獨立旅。印軍曾兩次計劃使用一個師的兵力來“清除”桑多洛河谷地帶的中國軍隊,但均在最后一分鐘撤消了攻擊令。(《印度時報》1987年4月16日)

以上便是總部工作組抵達西藏前后的大致背景情況。

3

抵達拉薩

總部工作組于3月11日飛抵成都,并于當日下午就工作組在西藏軍區的活動日程安排與成都軍區交換了意見。次日中午,工作組一行飛抵拉薩。在其后兩天時間里,筆者除了參加集體活動外,主要是到西藏軍區通信處、通信總站及衛星地面站了解情況,征求意見。

總部工作組全體成員在布達拉宮前合影

(1987.3.12)

(左3為本文作者)

拉薩的海拔高度是3650米,下飛機后好像沒什么感覺,但被一再告誡,為適應高原環境,第一天要盡量少活動,否則后面的日子不好過。到了軍區招待所后給自己號了一次脈,休息狀態下的脈搏已達每分鐘90多次。招待所的條件雖然很普通,但 令人印象深刻的是每個房間里都配了一個巨大的氧氣瓶,自立于床頭邊,看上去有點瘆人,感覺隨時都有可能接受搶救。瓶口上已配裝了整套的連接裝置,靠在床頭試了一下,還真有氧氣出來。

筆者雖是第一次進藏,但此前與西藏軍區的業務聯系十分密切,這也是史處長派本人參加總部工作組的主要原因。當時西藏軍區拉薩衛星通信地面站的主官是王洪彥副站長,他雖然不是衛星專業科班出身,但組織管理能力很強。由于拉薩衛星地面站的特殊地位,筆者平日里與他打交道較為頻繁。記得到達拉薩那天,我們工作組剛在軍區招待所安頓好,他就趕來了。

左起:陳振聲、王洪彥、崔凱

(總參通信部招待所/1986)

1984年4月,我國第一顆實驗通信衛星發射、定點成功,由軍隊負責籌建的地面衛星通信網開始試運行。其中,西藏軍區的拉薩地面站和新疆軍區的烏魯木齊地面站還擔負著央視節目的實時傳送任務。

以往這兩地的老百姓是無法看到當天央視節目的,新聞聯播要靠航班空運錄像帶解決。受航班安排和氣象條件的制約,拉薩的老百姓往往要滯后多日才能看到央視新聞,極端情況下,甚至要滯后一兩周時間。衛星實時傳送電視節目對老百姓來說當然是件大好事,尤其是在1984年10月1日,這套系統還成功保障了國慶大閱兵的實況轉播。

受我國當時技術水平的限制,以及西方國家對我國航天、衛星事業的技術封鎖,我們全國產化的衛星通信廣播傳輸系統,無論是天上的還是地面的設備(包括衛星站到電視臺機房的微波傳輸系統)都還處在試驗階段,衛星的設計壽命僅有3年,星上只裝了兩個8W的C波段轉發器,由于系統不穩定,拉薩老百姓看央視轉播會出現時斷時續現象,于是出自各方的抱怨就通過不同渠道匯集而至。那些日子里筆者是一個頭兩個大,為此王洪彥也沒少挨過罵。

王洪彥(右)與本文作者合影

(拉薩衛星地面站/1987.3)

拉薩衛星地面站營區

(1987.3)

1986年2月,我國成功發射了第一顆實用通信廣播衛星,局面隨之發生明顯改觀,但問題仍然不少。那些年里,本人曾多次參加國防科工委召集的故障分析會,切身感受到了我國衛星通信廣播事業的發展真可謂是一路“跌跌撞撞”。不過話又說回來,沒有當年的跌跌撞撞,哪有今日的燦爛輝煌,否則難保不會是又一個“高端芯片”的下場。

不僅航天和衛星事業,我國的雷達事業也是如此。當年為拉薩地面站提供天線的南京第十四研究所(上圖“大鍋”里的名字),就是當今大名鼎鼎的電科14所。《通信兵的故事》公眾號曾多次轉載過有關我國研制反隱身雷達的消息,說的就是他們的故事。

本文作者(前右1)在總參衛星通信地面站

接待中央首長視察(1986)

前排左起:田紀云副總理、李鵬副總理

二排左起:國防科工委丁衡高主任、

伍紹祖政委

此次進藏執行任務,一路上受到各單位通信部門的熱情關照。總部工作組的同伴們曾不無羨慕地講:還是你們通信兵好啊,無論到哪里都有人照顧。記得最后離開拉薩返京那天是搭乘早班飛機,王洪彥堅持要親自送,由于機場距市區較遠,他凌晨四點多鐘起床,帶著車趕來招待所。我們往機場走的時候天還沒亮,路上也沒有路燈,半道上撞到了一條野狗,差點拋錨。

禁不住寫了這么多題外話,是因為筆者的這位好兄弟已經在一次事故中不幸重傷不治,過早地走了。謹借此文抒發一下多年以來的懷念之情吧。

與西藏軍區通信處、通信總站、

衛星地面站的領導合影(1987.3)

(左3為本文作者)

與西藏軍區會商的情況都已忘得差不多了,然而有一個話題卻給筆者留下了深刻印象,那就是西藏軍區的精簡整編。

其實1987年的中印邊界危機還有一個大背景,那就是1985年的大裁軍。就在我們工作組返回北京后沒幾天,1987年4月4日,在六屆全國人大五次會議舉行的中外記者招待會上,徐信副總參謀長宣布:“中國人民解放軍精簡整編的任務已基本完成。裁減員額100萬后,軍隊的總定額為300萬。”

在這次大裁軍中,面對印方“前進政策”咄咄逼人的邊界壓力,原本就兵力不足的西藏軍區并未得到特別照顧,總兵力被進一步壓縮。西藏軍區的同志對這種不分輕重緩急一刀切的作法很有意見,甚至指名道姓地抱怨。

西藏軍區領導機關(網搜)

西藏軍區是在1955年成為大軍區的,1968年底降為軍級(軍政主官高配為副大軍區級),劃歸成都軍區。建國初期我軍入藏部隊主要是18軍的三個師。1952年52師師部撤銷,1955年54師師部和直屬隊調歸武漢軍區(編為防空軍1師)。1957年進行全區性大縮編,53師番號也被撤銷。至1959年春,全西藏只有5個團的兵力,總共一萬多人。1959年平叛和1962年反擊戰,雖有一些部隊入藏參戰,但戰后大都撤離或調防新疆。

1965年52師恢復番號,所轄各團主要是原18軍的老底子。1968年,西藏軍區奉命以原西藏公安總隊為基礎重組53師。1969年,52師與50軍149師互換防務和番號。從歷史上看,受制于自然環境和后勤保障能力,西藏軍區兵力不足的問題一直存在。

在筆者印象中,即便是按照1985年大裁軍的方案,西藏軍區的野戰主力部隊也應該有3個山地步兵旅,而到1987年邊界危機時,卻只有由52師和53師縮編的兩個旅(52旅和53旅),縮編過程中員額減少了大約30%,可謂傷筋動骨,而且部隊長期處于和平環境,馬上拉出來就打肯定問題不少。

檢討1987年中印邊界危機的發生,面對八十年代初印軍野心復燃,重蹈前進政策,我方依然維持在克節朗河谷、桑多洛河谷等地區不設防狀態,而且部隊還要進一步縮編,這在客觀上也算是給無賴之師的蠶食活動壯了膽。由此引發一些抱怨和不滿,當在情理之中。

西藏軍區招待所(拉薩-1987.3)

左起:耿克璞、崔凱、陶智、陳鐵群

其實難處還遠不止兵員人數上的差距。即便西藏軍區不裁減員額,如果真要開戰,還是得從區外調入部隊。事實上,總部已經向幾個集團軍下達了預先號令。然而中印邊界東段一旦全面開戰,按照當時印軍的實力和部署情況,戰爭的規模將遠超1962年。

跟1962年的情況相比,我軍進藏的運輸保障能力雖有所增強,如1977年格爾木至拉薩輸油管線正式投入使用,1985年青藏公路全線黑色路面鋪筑工程基本竣工,但總體上并沒有根本性改觀。川藏公路還處在半癱瘓狀態,空運能力極為有限,鐵路就更談不上了。

這印度好歹也算是個大國,盡管筆者毫不懷疑我軍所向披靡的戰力,但是代價將會十分巨大,關鍵是打完了怎么辦,難不成還像1962年那樣撤回來?

要想勝先修路 - 工兵任務重,演習打先鋒(1987.4)

(圖源:《青春熱血筑牢邊防線》/羅洪忠)

從國內大局上看,上世紀八十年代中期以后,我國改革開放的重點由農村轉入城市,社會熱點問題頻出,甚至還發生了明顯的通貨膨脹現象,中央財政捉襟見肘,這是一段充滿矛盾和沖突的發展歲月,即所謂“在陣痛中前行”。

1985年6月4日,鄧小平在軍委擴大會議上指出:“軍隊裝備真正現代化,只有國民經濟建立了比較好的基礎才有可能。所以,我們要忍耐幾年。”這就是后來人們常說的“軍隊要忍耐”。整個八十年代都是“軍隊要忍耐”時期,我軍在裝備、待遇、戰場建設及訓練等方面都處于“欠賬過多”狀態(如果以1978年軍費開支指數為100計算,10年后的1988年僅為75.2),而且當時中越邊境也還在打。

另一方面,印軍的戰力已有大幅增強,空軍的例子比較典型。1962年中印雙方都沒有使用空軍,20多年過去了,我軍在西藏的空軍戰力仍舊幾乎為零,以往曾有殲-6戰機進藏,也只是試航做做樣子,直到874演習開始后才有12架殲-7戰機進藏,擔負戰備值班任務。而印軍方面,僅在邊境前沿地區就至少部署了5個戰斗機中隊。印軍裝備的米格25偵察機在我西藏地區上空如入無人之境,高峰時每年超過100次,據說西藏境內幾乎沒有米格-25沒到過的地方。

所以當時就有個說法:在可能發生的戰爭中,印軍在制空權、制電磁權、機動能力和保障能力上和解放軍相比占有相對的優勢,并且在制空權和制電磁權上具有“支撐和主導性質”的優勢。

網上有文章說1987年我們失去了一次收復藏南的機會,那是想多了。我方雖然做了萬一開戰的準備,但真心是不愿意打的,后來危機得以迅速平息也正是這種意愿的真實體現。就874演習的結果而論,也只能是兩說。一方面,參演部隊堅決貫徹執行了軍委總部的意圖,實現了預定任務和目標。另一方面,由于設點克制,雖然避免了武裝沖突,但事實上是容忍了印軍對克節朗河南岸的蠶食(本文最后還要專門說這個事)。

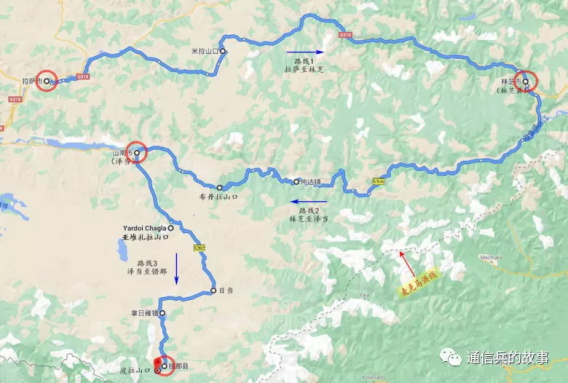

在拉薩停留兩天后,總部工作組于3月14日前往林芝軍分區(八一),3月16日前往山南軍分區(澤當),次日前往山南軍分區邊防二團(錯那),至此進入874演習的預定戰區。行車路線畫出了一個大問號:

工作組行車路線圖

作者:崔凱 《通信兵的故事》|編輯部編輯整理

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞