1951年,毛澤東與錢三強(右二)在全國政協慶祝“七一”酒會上

錢三強等著名科學家的愛黨愛國情懷

胡新民

新中國成立后,那些在舊中國工作的科技人員,絕大部分都選擇了為新中國服務的道路。特別是那些在海外留學或者教學的中國科技人員紛紛沖破重重阻撓,回國參加建設。

新中國日新月異的發展,使他們親身感受到共產黨的偉大,由欽佩到熱愛,很快就成為當時科技隊伍的主旋律,因而成就了一批著名科學家。

正如先后在歐美和蘇聯留學和訪學的“兩彈一星”元勛、共產黨員王淦昌所說:“新中國成立了,在中國共產黨的領導下,才能做我想做的工作,為祖國的社會主義建設盡自己一份力量。”

“黨能領導科學,而且黨不能不領導科學”

“兩彈一星”元勛、中國原子能事業開拓者和奠基人之一的錢三強,于1948年夏從海外回到戰亂中的祖國。

1949年1月北平和平解放后,錢三強“當時的感覺,周圍的一切似乎在一剎那之間都發生了變化。變化之大和突然,簡直讓非身臨其境者無法確信”。

3月的一天,他忽然接到通知,被邀請參加解放區的代表團去巴黎出席第一屆世界保衛和平大會。中共中央在極其困難的情況下撥出5萬美元,要他幫助訂購有關原子能方面的儀器和資料。

看到共產黨的領導人在新中國尚未建立時就有這種發展科學事業的遠見,錢三強“心如潮涌,眼前一片模糊”。

1955年1月15日,錢三強聆聽了毛澤東在主持中央書記處擴大會議時開宗明義的講話:“今天,我們這些人當小學生,就原子能有關問題,請你們來上一課。”

8月,他加入中國共產黨。第二年,在請求轉正的報告中,他寫道:“為了使得我國的科學從落后的狀態快步地趕上我們的需要,我們必須要加強黨的領導。”

他在1990年撰文回顧走過的道路時,寫道:“我們中國的原子核科學家,在這方面應該說一直是幸運的。國家最高層不但有果斷的決策,實行決策的條件、措施也都在周總理的運籌之中……就這樣,許多辦不到的事情辦成了,難以出現的奇跡出現了。”

1950年11月,錢三強出席了在波蘭華沙舉行的第二屆世界保衛和平大會。時任中國科學院辦公廳主任兼應用物理研究所所長的著名物理學家、中國現代物理學研究工作的創始人之一的嚴濟慈也出席了這次大會。

1927年,嚴濟慈獲得法國國家理學博士學位。1948年,他當選為中央研究院院士,同年當選為中國物理學會理事長、北平科學工作者協會理事長。雖然那時一門心思從事科學工作,但從1937年起,他陸續接觸到的幾位共產黨員,都給他留下了很好的印象。

嚴濟慈從內心對共產黨為勞動人民謀幸福的做法十分敬佩。1948年9月下旬,他在南京召開的中央研究院院士大會上,發言抨擊時政,抵制當局威逼利誘科學家前往臺灣的做法。隨后,他毅然南下昆明,繞道香港,于1949年3月到達剛剛和平解放不久的北平,隨后參加了包括全國政協第一屆全體會議在內的一些政治活動。他感慨道:“我從此認識到科學家在新中國將是英雄大有用武之地。”

10月1日,他參加了開國大典。他的夫人說那天他“高興得跟孩子似的”。

1949年9月,中國科學院開始籌建。郭沫若請嚴濟慈參與籌建。嚴濟慈對郭沫若說:“一個科學家一旦離開實驗室,他的科學生命也就從此結束了。”但“郭沫若院長教導我說:‘倘能使成百上千的人進入實驗室,豈非更大的好事!’”嚴濟慈感受到郭沫若的情真意切,且言之有理,便接受了任務。

從華沙回來后,嚴濟慈先后參加了土改工作團和抗美援朝赴朝慰問團,后來又在東北感受到了廣大職工為恢復廠礦生產展現的苦干精神……這一切都使他看到了新中國的光明前途。

1955年,他當選為中國科學院學部委員(后改稱院士),后任技術科學部主任。1958年6月8日,為盡快培養科技人才,中國科學技術大學籌備委員會成立,嚴濟慈任籌備委員會委員。同年9月,中國科學技術大學創立,郭沫若任校長,嚴濟慈兼任中國科學技術大學教授。

1961年,嚴濟慈與華羅庚一起出任中國科大副校長。嚴濟慈負責領導全校的教學工作以及4個系和3個教研室、處。同年,嚴濟慈出任中國科大校務委員會副主任,主持校務工作。

1979年,嚴濟慈申請入黨,并于1980年1月加入中國共產黨。盡管在此前他并不是黨員,但他熱愛黨、相信黨。在入黨志愿書中,回顧對黨的認識時,他寫道:“經過歷次政治運動,我逐漸認識到黨的大公無私,堅決擁護黨的領導。在1957年‘外行不能領導內行’的風聲里,我在《人民日報》上發表文章。文章一開頭就說:‘黨能領導科學,而且黨不能不領導科學,因為在新中國科學不再是可有可無的東西。’”

嚴濟慈

1979年,時任中國科學技術大學研究生院院長的嚴濟慈,與美籍華人、著名物理學家李政道教授合作組織中美聯合招考赴美物理研究生項目,擔任招考委員會主席,在國內招考與物理相關專業的大學畢業生赴美攻讀博士學位,為國家培養人才開辟新的渠道。

他在自述中說:“我要在黨的領導下,在同事們的幫助下,努力去做一個不自滿自足地閉門幽居以科學術士自居的人。”

“我們能得如此成就,不能不歸功于黨的正確領導”

竺可楨是中國近代地理學和氣象學的奠基者,被譽為“地理學界、氣象學界的一代宗師”。

1918年,竺可楨獲得哈佛大學博士學位。自1936年4月起,竺可楨擔任浙江大學校長,歷時13年。新中國成立前夕,他拒絕去臺灣,辭去浙大校長一職,隱居上海。上海解放第三天,竺可楨在日記中寫道:“解放軍之來,人民如久旱之望云霓,希望能苦干到底,不要如國民黨之腐化。科學對于建設極為重要,希望共產黨能重視之。”他的愿望很快就變成了現實。

1949年9月,在參加新政協籌備會議及第一屆全體會議時,他對《中國人民政治協商會議共同綱領》提出修改建議,建議把發展自然科學專門單列一條。這個建議馬上就被采納。同年11月,中國科學院正式成立,竺可楨被任命為副院長。有中央領導人和中科院黨組的信任和尊重,他放開手腳大膽工作,迅速重建一批新的研究機構。科研戰線呈現出勃勃生機,不斷涌現出具有相當高水平的理論研究成果。

1957年6月18日,中科院正式批準成立了竺可楨提議的綜合考察工作委員會,并任命他兼任主任。此后,竺可楨的科研生涯進入到一個旺盛期。他在實踐中深刻認識到,只有在中國共產黨領導下,中國科學事業才有燦爛的未來。

9月23日,竺可楨針對極少數人提出的“今不如昔”“外行不能領導內行”和“黨不能領導科學”等錯誤言論,發表了旗幟鮮明的《誰說黨不能領導科學》一文。

文章指出:“‘今不如昔’‘外行不能領導內行’‘黨不能領導科學’等等謬論,經過近三個月來各方面的辯論和批駁,已經徹底破產了。真理愈辯愈明,正如撥云霧而見青天,這是百花齊放、百家爭鳴中的一個大收獲。我想以我個人切身的體會和經驗來說說為什么只有共產黨才能把中國的科學事業領導好,并使之迅速地發揚光大。”

“單以中國科學院而論,以1950年和1956年相比,研究機構從17個增到66個,經費增加了22倍,研究人員增加了23倍。科學研究機構的增長如此迅速,在各國歷史上罕有其匹的。若同解放以前相比,那真有天壤之別了。”

“今年日本東京大學農化學教授佐佐木林治郎到北京參觀,談到十七八年前曾和他做過研究、成績還不錯的兩個學生王兆澄和唐督衛,回國以后即湮沒無聞。這是因為解放前在中國要做科學研究工作甚至連起碼的條件尚不具備,怎么能希望近代科學在中國生根呢?解放以后由于經濟建設事業的突飛猛進,大學生人數雖增加二三倍,但畢業以后仍是供不應求。在國外做過科學研究的留學生,未入國門各部門即爭相羅致,可在數項職業中任其選擇。這種求才若渴的精神正表示人民政府重視科學和科學人才。”

文章最后寫道:“我們能得如此成就,不能不歸功于黨的正確領導。”

1962年6月,竺可楨加入中國共產黨。他擔任中科院副院長直至1974年2月因病去世。1972年4月,他在給西北農學院教授辛樹幟的一封信中寫道:“我們生活在這一偉大的時代里,我們生逢其時,一生可以勝過古代千載,我們是多么幸福啊!”

1956年2月,毛澤東與錢學森在宴會上交談

“做好黨交給我的業務工作”

在新中國科技史上,最有影響力的當數“兩彈一星”工程。

1999年9月18日,中共中央總書記江澤民代表黨中央在表彰為研制“兩彈一星”作出突出貢獻的科技專家大會上的講話中指出,“這是中國人民在攀登現代科技高峰的征途中創造的非凡的人間奇跡”,“也是人類文明史上的一個勇攀科技高峰的空前壯舉”。

他在講到主要經驗時,指出的第一條是:“在黨的統一領導下,全國‘一盤棋’,集中攻關。26個部委、20多個省區市、1000多家單位的精兵強將和優勢力量大力協同,表現了社會主義中國攻克尖端科技難關的偉大創造力量。”

2012年度國家最高科學技術獎獲得者鄭哲敏,在1954年9月離開美國回中國前夕,導師錢學森找他談心說:“新中國剛剛成立,國家需要什么,我們就做什么。”

1955年2月,鄭哲敏回到祖國。8個月后,與美國當局的阻撓頑強抗爭的錢學森也終于回到祖國,并于第二年創建了中科院力學所。鄭哲敏成為該所首批科研人員之一。

1956年11月,錢學森的好友郭永懷也從美國歸來。這3位中國力學界的頂級科學家,聽從黨的安排,在各自的工作崗位上作出了彪炳史冊的貢獻。

錢學森、郭永懷分別于1958年和1961年入黨。鄭哲敏是1983年入黨的,但他對黨的熱愛,擁護黨的領導,可以從他的入黨志愿書看出來。

他在美國“看到了資本主義的腐朽”。回國后,“我看到,解放后在中國共產黨的領導下,清除了舊中國的污泥濁水,工農業發展了,許多過去靠進口的東西,現在自己能夠生產了,這一切使共產黨在自己心目中威信大增,并深深感到黨說話是算數的,是真心為人民利益奮斗的”。“

正如毛主席在一篇文章中所寫的,一切辦法都試過了,中國的唯一出路是走社會主義道路,我對這一點已是深信不疑。”自己要“做好黨交給我的業務工作,在工作中認真貫徹黨的各項方針政策”。

鄭哲敏的專業方向涉及領域廣,但他始終從國家的需要出發去考慮研究方向。我國是地震多發國,當時擔任力學研究所彈性組組長的鄭哲敏,便負責與結構物抗地震有關的研究。

開始那幾年研究方向變化比較大,直至1960年在中科院力學所的籃球場上,他主持研究的項目第一次爆炸成型,取得成功。一塊鋼板被炸成一個小碗形狀,大家歡呼雀躍。

所長錢學森激動地表示:“別看它現在很小,將來一定能起到大作用。”錢學森將這門研究爆炸發生和發展規律的新興專業命名為爆炸力學,由鄭哲敏任學科帶頭人。此后,爆炸力學廣泛應用于地下核爆當量的預測、導彈和火箭所必需的噴管制造、穿破甲彈研制、強爆炸及爆炸防護。

鄭哲敏還親自組織研究煤礦發生爆炸后的工人安全問題。當偶然獲悉我國有部分地方在修筑海岸堤壩遇到淤泥難以排除時,他帶領團隊前往破解難題……

黃耀曾

“一生獻給黨的科學事業”

1956年入黨的著名有機化學家黃耀曾,聽從黨的召喚,一次次放棄自己所熱愛的領域,投身到黨和國家最迫切需要的科研工作中。

20世紀50年代初,他開始致力于金霉素的研究。當華東地區小麥出現黑穗病、棉花出現紅腐病和立枯病時,他領導研制出殺菌劑“西力生”,消滅了相關農作物病害。

1958年,他接受了公安部要求破解海外特務使用的密寫紙的任務。這對黃耀曾而言是一項既陌生而又艱巨的任務。他夜以繼日攻關,終于圓滿完成了任務,有力地幫助公安部門破獲敵對勢力組織。

正當黃耀曾在金霉素合成研究方面即將取得突破的時候,他被組織上派去負責“兩彈一星”工程中的特種氟油的研制工作。他留下一句“放棄了金霉素合成不做,就好像死了一個兒子”的感嘆,毅然決然服從黨和國家的需要。

1960年8月,蘇聯撤走在華技術專家,停止供應原子能研究所需要的設備和材料。鈾同位素擴散分離機上使用的特種氟油將消耗殆盡。研制生產這種氟油是當時制造原子彈最亟待攻克的“三大技術難關”之一。

黃耀曾接受研制特種氟油的任務后,帶領團隊的科研人員,經過不懈努力,按時保質保量完成任務,為中國成功地爆炸第一顆原子彈作出了重要貢獻。錢三強曾贊譽這項工作“讓我國原子彈比原計劃提前一年爆炸”。他后來再接再厲,又為1967年中國第一顆氫彈的成功引爆作出了貢獻。

黃耀曾時刻關注著國內外化學領域的發展,主動尋找新的突破方向。1972年,他在圖書資料室翻閱資料時,憑借對化學專業的廣博知識,敏銳地覺察到一些前沿課題將對化學界產生重大影響。已年近古稀的他開始學習量子化學,第二年就發表了《分子軌道對稱守恒規律及前沿軌道相互作用簡介》一文。文中提到的兩位外國學者,后來同時獲得1981年的諾貝爾化學獎。

盡管黃耀曾沒有獲頒“兩彈一星”勛章,但在中國科學院與“兩彈一星”紀念館中的“功勛卓著”欄目里都介紹了他的事跡。

光學專家龔祖同也是“功勛卓著”欄目中的一員。1979年9月入黨的龔祖同,在入黨志愿書上寫道,要把“一生獻給黨的科學事業”。

龔祖同早年留學德國,回國后從事光學儀器研制工作。新中國成立后,為了黨和國家的需要,他3次轉換專業方向,4次熔煉光學玻璃,一生輾轉5地,培養提攜一批光學工業技術人員和專家。這些無不是他在踐行把“一生獻給黨的科學事業”的諾言。

1953年春節前夕,在他的帶領下,我國第一爐光學玻璃正式問世,破解了光學玻璃只能靠進口的難題,對國家作出了重大貢獻。1958年,他又開始電子光學方面的研究工作,研制出我國第一臺電子顯微鏡和第一臺紅外夜視儀。

1962年,因研制“兩彈一星”需要,中科院調龔祖同籌建光學精密機械研究所西安分所。他一向以黨和國家需要為己任,于同年3月走馬上任,開始了為中國高速攝影建功立業的征程。在他的領導下,各方人才齊心協力,于1964年成功研制我國第一臺克爾盒高速攝影機,并于10月16日成功地拍到我國首次原子彈爆炸時的火球狀態照片。此照片成為爆炸成功與否的關鍵判據之一。

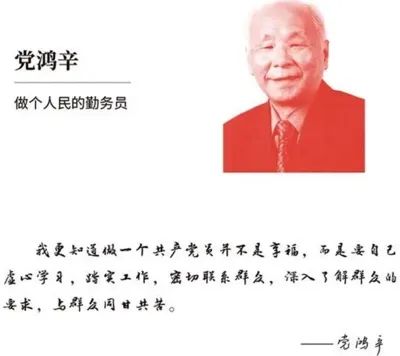

“我黨鴻辛首先是共產黨員,然后才是院士,不論干什么事,都要像個黨員樣兒”

還有一些沒有列入中科院“兩彈一星”紀念館的“功勛卓著”欄目的老科學家,他們同樣是“兩彈一星”功臣。我國摩擦學學科的主要開拓者和學術帶頭人之一的黨鴻辛,就是其中的一位。

這位1962年5月入黨的黨員,在入黨志愿書上寫道:“沒有共產黨就沒有繁榮的今天,這是我的切身的經歷。自己也下了最大的決心脫胎換骨跟共產黨走……”

1953年,他提前一年大學畢業,被分配到大連工作。1957年,他參與了國家重點研究項目———過熱汽油缸的研制工作。1958年,黨鴻辛所在的研究所整體遷往當時條件比較艱苦的蘭州。他說:“我是共青團員,組織上吩咐我干什么我就干什么。”

固體潤滑學是一門應用廣泛的學科,主要解決機械運動中機構特殊工況條件下的潤滑問題,在經濟建設和國防建設中有著舉足輕重的作用。20世紀60年代,我國對這門學科的研究還處于初級階段。從1960年開始,黨鴻辛就致力于固體潤滑的研究工作,并從1962年開始參與解決國防軍工重點高新技術領域的潤滑課題,直接參與攻克我國“兩彈一星”發射裝置的潤滑難題。

特別是1967年他和同事成功研制出一種新型固體潤滑膜,解決了我國第一顆人造衛星發射信號傳遞的關鍵問題,使我國自行研制的第一顆人造衛星順利于1970年4月24日晚在太空奏響《東方紅》樂曲。當時,黨鴻辛和同事們激動得歡呼起來,“高興得不得了”。

1997年,黨鴻辛當選中國科學院院士的那一幕至今仍被人提起。評審中,國防科工委的專家們一致表示:沒有黨鴻辛的貢獻,我們的衛星就上不了天。當選院士后,他經常說的一句話是:“我黨鴻辛首先是共產黨員,然后才是院士,不論干什么事,都要像個黨員樣兒。”

2022年3月,中國下一代教育基金會、科技日報社等聯合策劃出品了“了不起的大科學家”系列科普課程,共介紹了12位老科學家,黨鴻辛是其中之一。

該電視片說:“黨鴻辛院士一生都與中國的‘兩彈一星’事業、摩擦學學科開拓、潤滑材料研究工作緊密相連。他破解了中國制造原子彈、導彈和人造地球衛星信號傳遞問題的技術難關,并參與了‘實踐一號、二號’和‘尖兵一號’等人造衛星的研制,為中國‘兩彈一星’作出了不可磨滅的貢獻。他爭分奪秒,帶領團隊集智攻關、團結協作,讓中國成為世界上第五個發射人造地球衛星的國家,成就了中國科技的偉大飛躍!”

老一代科學家熱愛共產黨,擁護共產黨,堅決跟黨走,不但最大限度地發揮了他們的聰明才智,也為“取得了舊中國幾百年、幾千年所沒有取得過的進步”作出了不可磨滅的貢獻。

回顧這段歷史,老一輩科學家“黨叫干啥就干啥”的動人事跡比比皆是。

例如,絕不辜負黨的期望,“做一個勇往直前的戰士”的我國冶金科技事業開拓者之一的李薰,從金屬氣體分析轉向國防尖端材料研制,為“兩彈一星一潛艇”作出重要的貢獻;

“永遠做黨的忠實的兒子”的李家治,是著名的古陶瓷與特種玻璃材料科學家,由特種玻璃材料轉向光纖,推動了我國第一條光纖通信試驗段的開通;

“使自己成為黨所需要的人才”的中國沉積學主要奠基人之一的孫樞,1956年組織上原準備安排他赴蘇聯留學,后來又決定派他到東北小興安嶺考察,他二話沒說就踏上了去東北的路程;等等。

老一代科學家的愛黨愛國情懷,不斷激勵著后來人為中華民族的偉大復興而砥礪前行。

(作者:胡新民;來源:“紅色文化網”微信公眾號,修訂發布;圖片來自網絡,侵刪)

【昆侖策網】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發現人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網絡時代發揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網》,網址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 國策建言 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞