在講述二戰(zhàn)的各種歷史資料里,日本對中國和蘇聯(lián)使用生物武器是很容易被忽視的一頁。多年以來,日本政府和美國政府成功地封禁了對這段歷史的討論。美國之所以決定在二戰(zhàn)結(jié)束之后掩蓋日本的戰(zhàn)爭罪行,是因為這樣做有利于美國在“加強細菌戰(zhàn)能力”等軍事領(lǐng)域的保密工作。

1947年約翰·威廉·鮑威爾在上海。來源:美聯(lián)社

作者簡介

約翰·威廉·鮑威爾,美國進步人士,美國著名記者約翰·本杰明·鮑威爾之子。

約翰·本杰明·鮑威爾從20世紀20年代起長期擔任上海英文周報《密勒氏評論報》主編和發(fā)行人。主張“中國為獨立之國家,而不為西歐或東瀛之附屬品”,“中國關(guān)稅自主,取消外國人在中國的裁判權(quán)”等,1923年將《密勒氏評論報》的英文名字改為“The China Weekly Review”。

1928年斯諾由美國初到中國,被鮑威爾聘為《密勒氏評論報》助理編輯,繼而又聘斯諾為代理主編。1935年鮑威爾訪問蘇聯(lián),次年經(jīng)日本到菲律賓,西安事變后返回中國。1936年11月14日,他主編的《密勒氏評論》報率先發(fā)表斯諾在延安與毛澤東的長篇談話及毛澤東的照片。

1941年太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后,因支持中國人民的抗日戰(zhàn)爭被日軍逮捕,關(guān)押在“大橋監(jiān)獄”,《密勒氏評論報》也被查封。在拘禁期間,備受折磨,雙腿致殘。1942年6月,美日兩國交換被俘外交官與新聞記者時獲釋返國。

抗日戰(zhàn)爭勝利后,支持其子約翰·威廉·鮑威爾復刊上海《密勒氏評論報》。1947年在華盛頓逝世。著有《我在中國的二十五年》。

約翰·威廉·鮑威爾繼承了其父親的事業(yè),接辦了《密勒氏評論報》。朝鮮戰(zhàn)爭時期,約翰·威廉·鮑威爾在《密勒氏評論報》發(fā)表報道,譴責美國在朝鮮使用細菌武器。鮑威爾回國后,被美國官方迫害,1956年被美國政府以叛國罪和煽動暴亂罪起訴,這一起訴直到肯尼迪政府時期,才被司法部長羅伯特·肯尼迪終止。

【原編者按】請不要錯過這篇文章。無論我們從事什么樣的專業(yè)工作,無論我們個人興趣愛好如何,約翰·威廉·鮑威爾(John W. Powell)這篇文章所觸及的問題對我們來說都具有重要價值。如果說本刊《批判性亞洲研究》(Critical Asian Studies)這個名字真地具有某種含義的話,那就是我們每個人都應承擔起責任,打破我們在職業(yè)領(lǐng)域內(nèi)某些危險話題上習慣性的、罪惡的沉默。鮑威爾通過寫作這篇文章為我們樹立了一個榜樣,他揭示美國之所以決定在二戰(zhàn)結(jié)束之后掩蓋日本的戰(zhàn)爭罪行,是因為這樣做有利于美國在“加強細菌戰(zhàn)能力”等軍事領(lǐng)域的保密工作。

很顯然,美國決策者意識到,對石井四郎(Shiro Ishii,日本“731部隊”的創(chuàng)建者和日本生物武器項目的領(lǐng)導者,他在戰(zhàn)后成功地避免了遭到任何戰(zhàn)爭罪行指控,作為交換,他把日本生物武器相關(guān)科學數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)交給了位于美國馬里蘭州德特里克堡的研究機構(gòu)——觀察者網(wǎng)注)和他的“731部隊”的人體實驗和細菌戰(zhàn)行為表現(xiàn)出強烈興趣是不合適的。若如此,美國政府將無法向美國公眾和世界輿論作出解釋。雖然美國政府對日本細菌戰(zhàn)的行為進行了掩蓋,但是“凈水部隊”(water-purification unit)一詞如今已經(jīng)同“戰(zhàn)略村莊”(strategic hamlet)和“自由開火區(qū)域”(free-fire zone)一樣,成了帝國主義勢力消除他們所制造的恐懼感的一種手段。

通過與“凈水部隊”有關(guān)的一些工作,就像已經(jīng)擁有的化學武器和核武器一樣,美國政府讓生物武器也進入了自己那令人恐懼的武器庫。鑒于美國在亞洲的戰(zhàn)爭記錄,我們很難不重視鮑威爾在文中提出的問題。在面對民眾的反對意見時,美國政府已經(jīng)令人震驚地表達了使用上述武器的意愿,對日本城市投擲原子彈時如此,對越南廣大地區(qū)使用化學武器時也是如此。我們不難想象,美國很可能已經(jīng)使用過生物武器(一些人已經(jīng)就此對美國進行了指責)。我們必須對事實真相予以揭露,并阻止這樣的事情在未來的戰(zhàn)場上再次發(fā)生。

(本文發(fā)表于美國學術(shù)期刊《批判性亞洲研究》1980年第四期,此文2019年7月5日由Taylor & Francis出版集團發(fā)表于互聯(lián)網(wǎng))

在講述二戰(zhàn)的各種歷史資料里,日本對中國和蘇聯(lián)使用生物武器是很容易被忽視的一頁。多年以來,日本政府和美國政府成功地封禁了對這段歷史的討論。

日本政府這樣做是可以理解的,因為他們發(fā)動的細菌戰(zhàn)是一種不負責任的犯罪行為,可能導致大范圍疫病的流行,危及無數(shù)人的生命安全。美國政府為何也要參與進來,非法地掩蓋日本戰(zhàn)爭罪行的證據(jù)呢?如今公開資料顯示,華盛頓這樣做的原因在于他們想確保美國能夠獨自占有某種“極具價值”的軍事資料。

華盛頓從未如此不加掩飾地執(zhí)行雙重標準。作為敵人手中一種具有潛在威力的武器,生物武器在進入美國的武器庫之后能夠成為一種可被接受的、有價值的軍事工具。我們的一些軍方領(lǐng)導人在對生物武器進行描述時甚至變得情緒激昂起來。在他們口中,生物武器是符合“人道主義”的,因為這種武器提供了取得勝利的捷徑,它可以拯救生命,尤其是可以拯救美國人的生命。此外,與那些傳統(tǒng)武器相比,生物武器成本低廉,而且還不會對物質(zhì)財產(chǎn)造成破壞。

如今我們回首往事,就不難明白為何這段歷史多年以來一直被塵封了。在過去的數(shù)十年里,關(guān)于這段歷史,偶爾會有一些零散的碎片浮出水面,不過每一次都會遭到美國官方的否認,而且通常都伴隨著看起來頗為權(quán)威的駁斥。

在朝鮮戰(zhàn)爭期間,中國人曾指責美國使用了日本早期生物武器的升級版本。美國不僅否認了中國人的指控,而且還聲稱沒有任何證據(jù)顯示日本曾使用過生物武器。

1952年11月的美國《空軍》(Air Force)雜志上刊登了約翰·J·德里斯科爾(John J. Driscoll)上校的一篇文章,這篇文章體現(xiàn)了當時很典型的美國立場:事情最初源于蘇聯(lián)西伯利亞地區(qū)哈巴羅夫斯克軍事法庭1949年12月對12名前日本軍人的指控,那些日本人受到指控是因為他們曾在二戰(zhàn)期間“制備和使用過生物武器”。其實,早在1946年8月,日本生物武器實驗項目就已經(jīng)被遠東國際軍事法庭“排除在審理工作之外”,而蘇聯(lián)人當時也是那個法庭的成員。可是即便如此,在北朝鮮對南朝鮮進行6個月的入侵之后,那些赤色分子如今又舊事重提了。

石井四郎/資料圖

事情的真相與上述文字所講的情況完全不同。事實上,日本生物武器實驗項目并沒有被遠東國際軍事法庭“排除在審理工作之外”,它只是被“壓了下來”。在30年代末,日本的生物武器已經(jīng)在實驗室里發(fā)展到了相當先進的程度,那些武器在日本對中國軍隊和平民的攻擊中獲得了非常成功的應用。不過,對俄國人進行攻擊時取得怎樣的效果,目前尚缺乏資料證實。到了1945年,日本已經(jīng)擁有了一個十分龐大的生物武器庫,日本所擁有的細菌、細菌載體和投射載具的數(shù)量達到了沒有任何國家能夠匹敵的程度。

日本之所以能夠在生物武器方面獲得毫無爭議的領(lǐng)先地位,主要是因為日本科學家在動物和人體上進行了致命的病菌實驗。充當人體實驗對象的大多是中國人,也有部分俄國人,如一個日本參與者所說,另外還有一些“混血人種”。據(jù)估計,至少有3000人在實驗中死亡,其中一些是被病菌感染而死,另一些在身體條件惡化后由于不適宜繼續(xù)參與實驗而被殺害。此類傳聞多年來從未消失,不過均遭到了東京和華盛頓的否認。

此外,直到最近才獲得披露的一些信息顯示,在那些人體實驗對象中,還有數(shù)量不明的被俘美國士兵,他們是在戰(zhàn)爭爆發(fā)初期被日本俘虜?shù)模恢北魂P(guān)在中國東北地區(qū)距離日本細菌武器實驗室不遠的戰(zhàn)俘營里。

不久前,我們剛剛獲得證據(jù):其實美國政府早就知道日本人所犯下的那些戰(zhàn)爭罪行,華盛頓之所以掩蓋證據(jù),其目的在于確保美國能夠獨占日本的生物武器技術(shù)。那些美軍士兵在日本實驗室里受盡折磨最后死亡,為了確保“國家安全”利益,美國政府并沒有為他們伸張正義。

在根據(jù)《信息自由法》(the Freedom of Information Act)被解密的包含“頂級機密”的政府文件中,我發(fā)現(xiàn)了許多細節(jié),我對當時大量美國政府高級官員的道德水平產(chǎn)生了質(zhì)疑。甚至美國的一些醫(yī)療專家也參與了證據(jù)的掩蓋工作,這種對不人道罪行進行掩蓋的行為是對他們從醫(yī)誓言的極大諷刺。

這一切要從1931年日本占領(lǐng)中國東北的“九一八事變”說起。當時,一名叫石井四郎(Ishii Shiro)的日本軍醫(yī)向上級長官提議,日本可以通過成本低廉的生物武器對敵軍造成大量傷亡。這位石井四郎后來官至陸軍中將,正是這個人,最終建立起了一個可獨立運轉(zhuǎn)的、先進復雜的大型細菌和昆蟲培養(yǎng)設(shè)施,建立起了可供進行人體實驗的監(jiān)獄、實驗室和制造細菌炸彈的生物武器庫,此外他們還有自己的機場、特種飛機和一個可供處理人體實驗對象尸體的焚尸房。

石井四郎中將主導的細菌戰(zhàn)當時并未受到人們的注意,有可能因為那些生物武器攻擊行動本身未獲得預期效果,也有可能因為中國或蘇聯(lián)受害者把疫病的爆發(fā)歸于自然原因。

不過,還是有一些此類攻擊行為被中國人發(fā)現(xiàn)。中華人民共和國的官方資料顯示,受到日本生物武器攻擊的中國城市有11個,在1940-1944年期間受到日本人為傳播疫病而死亡的中國受害者有700人。蘇聯(lián)方面并未提供任何細節(jié),他們只是說自己是日本生物武器攻擊的受害者。

當時有兩起事件被報道了出來。中國國民黨當局聲稱,1940年10月27日,日本人向華東地區(qū)上海附近的寧波市投擲了生物武器。雖然這起事件并未經(jīng)科學手段證實,但人們當時觀察到的情況是高度可疑的。有人看到盤旋在寧波上空的日本飛機上掉落了一個物體。隨后不久,大量跳蚤出現(xiàn)在該地區(qū),有99人感染了病菌,除了一人其他全部死亡。值得注意的是,寧波的老鼠并未感染疫病。在當?shù)兀祟愇烈弑l(fā)往往是由鼠疫流行所導致的。

1941年11月4日清晨,人們發(fā)現(xiàn)一架日本飛機在中國湖南省常德市上空盤旋。那架飛機并未投擲炸彈,而是向下拋灑了小麥和水稻顆粒以及紙張和棉絮,那些東西大多散落在常德市東門區(qū)的兩條街道上。在接下來的三周里,住在兩條街上的6人相繼死亡,死者的癥狀非常像感染了瘟疫。在第六個人死亡后不久,曾受到國聯(lián)邀請赴印度擔任瘟疫專家的陳文貴醫(yī)生領(lǐng)導一支公共衛(wèi)生專家組到達了常德。經(jīng)過尸檢后,他發(fā)現(xiàn)那些感染人體的病菌是經(jīng)過人工培養(yǎng)和動物實驗后才能產(chǎn)生的。這一次,人們還是沒有發(fā)現(xiàn)鼠疫的流行。

1945年8月8日午夜,蘇軍坦克正在跨越中蘇邊境時,距離日本宣布無條件投降只有不到一周的時間了。就在那一段寬限期里,日軍毀掉了他們在中國東北建立的生物武器研發(fā)生產(chǎn)設(shè)施,殺害了剩余的還未使用過的人體實驗對象(據(jù)說僅處理尸體就花費了30個小時),并把大部分工作人員和寶貴的實驗設(shè)備運往了南朝鮮。據(jù)報告,其中一些設(shè)備最終被偷偷運回了日本。

1949年12月,在蘇聯(lián)西伯利亞地區(qū)哈巴羅夫斯克軍事法庭上,日軍大量惡行被揭發(fā)出來,法庭收到的證據(jù)顯示,中國國民黨當局對日本提出的細菌戰(zhàn)指控是成立的。軍令和鐵路運輸單據(jù)都證實日軍曾運輸過生物武器物資;此外,其他大量能夠證明日軍罪行的日本文件也出現(xiàn)在了法庭上。

石井四郎所領(lǐng)導的負責生物武器生產(chǎn)的主要工廠名為“731部隊”,關(guān)于這家工廠,一些資料是這樣描述的:據(jù)專家計算……該工廠在一個為期數(shù)天的生產(chǎn)周期內(nèi)可以培養(yǎng)3萬萬億個病菌……這也就解釋了,為何從培養(yǎng)基表面刮下來的那層粘稠的、奶油一樣的病菌的數(shù)量是用公斤來計算的。

據(jù)計算,僅僅這個工廠每月的病菌產(chǎn)量就有8噸之多。

此外,石井四郎所領(lǐng)導的機構(gòu)還從事其他一些與生物武器無關(guān)的醫(yī)療項目,其中一個被委婉地稱為“凈水部隊”(他的確是研發(fā)過有效的凈水設(shè)備的)。在被日軍入侵的亞洲國家,日軍強征當?shù)嘏?ldquo;款待”日本軍人。在“慰安所”門外往往會排起長隊,這就導致醫(yī)療衛(wèi)生方面的問題越來越突出。為了解決這個問題,日本軍事醫(yī)療人員讓那些被關(guān)在“慰安所”附屬監(jiān)獄里的女性“感染上梅毒,以便研究預防梅毒的有效辦法”。

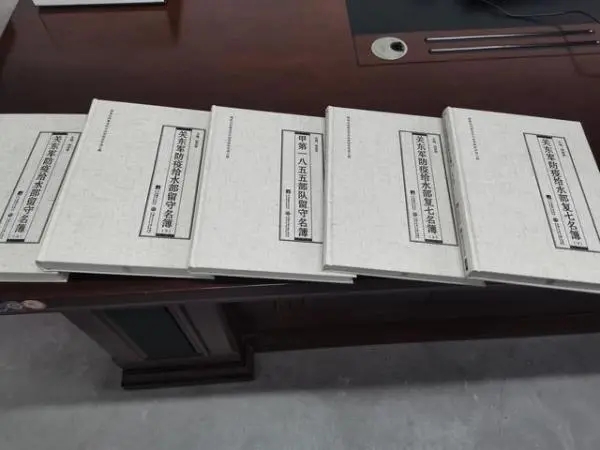

近期出版的《關(guān)東軍防疫給水部留守名簿》等3部5冊檔案文獻集。來源:新華社

《關(guān)東軍防疫給水部留守名簿》封面圖。來源:新華社

在哈巴羅夫斯克軍事法庭上,另一項被揭發(fā)的日軍罪行是“冷凍實驗”:那些中國人被帶到氣溫在零下4攝氏度的戶外,他們手臂裸露在外,然后用鼓風機吹向他們的手臂,直到他們的手臂被完全凍住。凍住的標準是,用鐵棒敲擊手臂發(fā)出的聲音與鐵棒敲擊木板發(fā)出的聲音相似即可。

然后那些中國人便會被帶回室內(nèi),各種各樣的解凍實驗便開始了。據(jù)“731部隊”監(jiān)獄人員的描述,那些中國男人和女人,也就是冷凍實驗的受害者,他們的骨頭會從腐爛的皮膚里穿出來。一些紀錄片對此類實驗的描述更加觸目驚心。

行文至此,能夠證明日軍上述罪行的證據(jù)大多來自中國國民黨當局、北京和莫斯科,其中一些日本戰(zhàn)俘可能是在壓力之下開口的。不過,一些后來逃回日本的細菌戰(zhàn)參與者還是打破了保守秘密的承諾。

在數(shù)百本由日本退伍老兵撰寫的回憶錄中,僅有幾本出自前“731部隊”成員之手。秋山浩(Hiroshi Akiyama)在兩篇雜志文章中講述了自己的故事;曾做過陸軍上尉的木村文平(Bumpei Kimura)也出版了自己的回憶錄;前少校榊亮平(Ryohei Sakaki)在回憶錄中描述了他們是如何通過空投老鼠和田鼠(一種與老鼠相似的嚙齒類動物)將病菌擴散的,此外他還介紹了石井四郎研發(fā)的能夠快速繁殖跳蚤的“育嬰房”,在那里可以快速生產(chǎn)出數(shù)百萬只跳蚤。

不過,關(guān)于石井四郎的部隊所扮演的角色最具戲劇性的證言還是來自吉永晴子(Yoshinaga Haruko)拍攝的曾在東京廣播公司播出過的一部一小時長的紀錄片。

1976年11月19日,《華盛頓郵報》對此進行了報道:在這部影響力并不大的關(guān)于日本細菌部隊的紀錄片中,吉永晴子導演揭開了日本在戰(zhàn)時和戰(zhàn)后嚴格保守了多年的秘密。她走遍日本各地,面見了20名曾在“731部隊”服役過的老兵……其中有4名老兵同意接受她的采訪。吉永晴子發(fā)現(xiàn),那些老兵的證言與蘇聯(lián)軍事法庭上對日軍提出的戰(zhàn)爭罪行控告是完全吻合的。

吉永晴子采訪過的一些老兵表示,他們曾把自己的所見所聞報告給了駐在日本的麥克阿瑟將軍司令部。一名叫江口的老兵說自己是“第二個被叫去麥克阿瑟將軍司令部報告情況的人”,他們?yōu)樗淖C言“做了記錄”;高橋曾是一名軍醫(yī)和陸軍少校,他說:“我1947年去過麥克阿瑟將軍司令部兩次,調(diào)查員讓我寫一份報告,他們說只要我寫下來,他們就會保護我免遭蘇聯(lián)人的報復”;曾當過飛行工程師的熊本說,戰(zhàn)爭結(jié)束后,石井四郎去了美國,他是“帶著他的研究數(shù)據(jù)去的,他為我們大家求了情,希望能得到美國的赦免”。

《華盛頓郵報》曾嘗試就上述日本老兵的證言進行求證,該報在一篇報道中指出:“國防部和司法部的媒體事務官員們說,他們不掌握相關(guān)信息,不過他們會進行調(diào)查”。兩年后,我給這兩個部門寫了信,詢問他們的調(diào)查是否已經(jīng)結(jié)束。司法部回復說,這件事不屬于他們的職權(quán)范圍,因此他們對此一無所知。

國防部最初回復說他們找不到《華盛頓郵報》曾有這樣一篇報道。在我的一再追問之下,他們讓我去國防部下屬的影音資料館查詢那部紀錄片的情況,而影音資料館的人對我說他們的館藏里沒有這樣一部紀錄片。

根據(jù)《信息自由法》查詢重要資料需要人們具備很大的耐心,而且經(jīng)常需要運氣的配合才能有所收獲。我曾就吉永晴子拍攝的日本細菌戰(zhàn)紀錄片向國防部進行過多次查詢,結(jié)果一無所獲。

不過,最后有一位頗有責任感的陸軍中尉對我說,他自己也找不到關(guān)于那部紀錄片的任何資料,不過他發(fā)現(xiàn)一份檔案與日本細菌戰(zhàn)有關(guān)。那份檔案里有東京和華盛頓之間的大部分電報往來記錄,其中還有一些與日本細菌戰(zhàn)有關(guān)的報告(本文稍后會加以引用)。

在這些查詢工作中,我還有一個很特別的收獲,那就是我發(fā)現(xiàn)很多尚未正式解密的文件曾在50年代美國法律亂局中在由諸多美國政府機構(gòu)代表參加的會議上被提及過,因此那些文件本身或?qū)ξ募瑑?nèi)容的描述可根據(jù)《隱私法》(Privacy Act)通過對那些私人檔案的調(diào)取來獲得。

一旦石井四郎把中國人用作生物武器實驗對象的情況獲得證實,那么我們便可以確信,他同樣也用過美國戰(zhàn)俘,也許還用過英國戰(zhàn)俘,他甚至還可能用日本犯人也做過實驗。也許由于不同種族對某一特定病菌的接觸史不同,在某種情況下,不同種族對同一種病原體所產(chǎn)生的反應也會有所不同。

直到最近,我才在1949年蘇聯(lián)軍事法庭的審判記錄中發(fā)現(xiàn)了兩條線索,其中一條指出:“早在1943年,作為‘731部隊’研究人員的皆田就被派往戰(zhàn)俘營,以測定美國士兵血液的一些數(shù)據(jù)以及那些美國士兵對傳染病的免疫力”。

由于某些無法說明的原因,那些蘇聯(lián)檢察官忽略了這條以及其他幾條非常容易吸引人注意力的線索。不過,美國檢察官在參加東京審判時的表現(xiàn)也是如此,他們也曾頻繁遺漏某些有價值的東西。美國檢察官們不但看起來不愿意追查有關(guān)美國戰(zhàn)俘的報告,而且他們很明顯地對與日本細菌戰(zhàn)有關(guān)的任何事情都缺乏興趣。

當中國的蔣介石政府在1945年戰(zhàn)爭結(jié)束后回到首都南京時,他們發(fā)現(xiàn)南京還有另一支被稱為“多摩部隊”(TAMA Detachment)的生物武器研究機構(gòu)。這支“多摩部隊”成立于1939年,最初是作為“731部隊”的分支機構(gòu)而存在,后來發(fā)展成了一個有12個部門、1500名工作人員的獨立的生物武器研究機構(gòu)。

與“731部隊”一樣,“多摩部隊”也使用在押犯人進行人體實驗。南京派出的中國檢察官向東京的遠東國際軍事法庭提交了關(guān)于“多摩部隊”的報告,中國檢察官要求必須將“多摩部隊”納入對日本戰(zhàn)爭罪行的起訴范圍。

由于中國人的一再堅持,法庭最終答應對此問題進行討論。在1946年8月29日的庭審記錄中,我發(fā)現(xiàn)法官和美國訴訟律師戴維·薩頓(David N. Sutton)之間曾有這樣一段對話:

戴維·薩頓:敵人的“多摩部隊”使用平民進行醫(yī)學實驗,他們用平民來測試人體對有毒血清的反應。這支“多摩部隊”是日軍最神秘的機構(gòu)之一,被他們屠殺的人到底有多少目前還無法確定。

庭長:關(guān)于用平民來測試人體對有毒血清的反應這件事,你能提供進一步的證據(jù)嗎?這是一個新情況,我們從未聽說過。你就只提供這一點情況嗎?沒有其他信息了嗎?

戴維·薩頓:目前我們還無法提供更多證據(jù)。

日方的一位辯護律師提出反對,他說“戴維·薩頓并沒有為自己的指控拿出足夠證據(jù),那也許只是一個從事疫苗接種的機構(gòu),是為中國平民提供服務的機構(gòu)”。

法庭采信了辯護律師的說法,判定南京方面提出的日本進行細菌戰(zhàn)的證據(jù)不能被法庭接受,隨后法官說中國國民黨當局沒有對情況進行嚴格的調(diào)查。

這種情況顯然是不正常的,如此牽動人們神經(jīng)的事情法庭竟然沒有追究下去,法庭竟然沒有親自安排人員進行調(diào)查。

而且當時法官本人也是非常吃驚的,他說過“這是一個新情況”這樣的話,他還問戴維·薩頓“你就只提供這一點情況嗎?沒有其他信息了嗎?”當時的戴維·薩頓完全可以點燃導火索把事情引爆,雖然法官催促他多說一些,可他很顯然不能(或者說不愿意)那樣做。

如果說美國政府下轄的某些機構(gòu)不能或不愿對日本細菌戰(zhàn)的情況進行調(diào)查的話,其他一些機構(gòu)卻一直在對日軍的生物武器項目進行暗中調(diào)查,而且這種調(diào)查在二戰(zhàn)結(jié)束之前就已經(jīng)在進行了。

目前已經(jīng)解密的檔案是1944年1月28日美國海軍作戰(zhàn)部長(Chief of Naval Operations)寫給聯(lián)合情報參謀部(Joint Intelligence Staff )的一份備忘錄:“據(jù)1943年12月21日一個可靠的情報來源報告,日軍在日本京都有一個細菌戰(zhàn)實驗室……”,這份備忘錄還提到中國此前在這方面發(fā)表過的一些報告,而且提到一份未經(jīng)證實的文件也曾指出“1941年初,日本北海道西南部港口城市小樽附近的捕魚活動曾一度暫停,因為在小樽大學實驗室被洪水沖毀后,一些人工培養(yǎng)的鼠疫病菌已經(jīng)隨著洪水流入大海”。

在最近解密的美國情報部門檔案中,我發(fā)現(xiàn)了一份在華美軍G-2部門撰寫的報告,里面提到了一名日本戰(zhàn)俘交待的情況:1942年浙江戰(zhàn)役期間,日軍占領(lǐng)了一片曾遭到生物武器攻擊的地區(qū),日軍的傷亡人數(shù)在很短的一個時間段內(nèi)急劇增加,疾病以霍亂、痢疾和鼠疫為主。被感染的士兵大量涌入醫(yī)院……那些被霍亂感染的日本士兵往往由于接受治療太晚,大多死掉了。這名日本戰(zhàn)俘看到,南京水供應與凈化部門(也就是“多摩部隊”總部——原注)的數(shù)據(jù)顯示,死亡數(shù)字在1700人以上……日本戰(zhàn)俘認為,實際的死亡數(shù)字可能會更高,因為“壓低那些令人不快的數(shù)字是日軍很通常的做法”。

這份在華美軍G-2部門的報告在結(jié)尾處對那名日本戰(zhàn)俘做了一些描述,說他曾在南京和九江日本細菌部隊服役,是個“非常聰明、誠實的人……他提供的信息是可靠的”。

美國陸軍防化兵部隊的威廉·克雷西(William Creasy)少校在二戰(zhàn)結(jié)束10年之后撰寫的一篇文章中指出,美國陸軍早就注意到日本的細菌戰(zhàn)動向了。克雷西少校認為,日軍對美國使用的紙氣球炸彈(二戰(zhàn)中日軍在日本本土釋放攜帶炸彈的氣球,利用高空氣流飄到美國本土后落地爆炸)很可能就是一種生物武器。“據(jù)美軍掌握的情況,日本早在1932年就開始對生物武器表現(xiàn)出興趣了。1937年,他們已經(jīng)建立起了生物武器研究和實驗機構(gòu)”,他寫道。

我在杜魯門圖書館查閱到的檔案顯示,戰(zhàn)爭剛剛結(jié)束,美國政府就開始對日本發(fā)動細菌戰(zhàn)的情況展開了調(diào)查。在日本投降后不久,杜魯門總統(tǒng)就派遣了一個科學調(diào)查組前往日本,擔任組長的是卡爾·康普頓(Karl Compton)博士,他當時在麻省理工學院(MIT)擔任校長。

1945年10月3日,日本投降后還不到兩個月,康普頓博士回到華盛頓,當面向杜魯門總統(tǒng)報告了調(diào)查的初步結(jié)果。第二天,康普頓博士向杜魯門總統(tǒng)提交了一篇長達6頁的調(diào)查報告。

整篇報告信息量很大,其中對日本生物武器情況的分析很吸引人:如果通過我們的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)日本在細菌學領(lǐng)域的科學研究工作能夠?qū)ξ覀冏约涸谶@方面的知識或技術(shù)進步有所助益的話……我們的醫(yī)學專家和細菌學專家們通過與軍方醫(yī)療機構(gòu)的緊密合作,正在持續(xù)不斷地在這方面加緊研究工作。看起來,日本對細菌戰(zhàn)已經(jīng)做了很積極的準備。截至目前,他們一直否認自己有任何發(fā)動細菌戰(zhàn)或為發(fā)動細菌戰(zhàn)進行準備的意圖,不過我們對他們的否認態(tài)度是存疑的,我們正在這個問題上展開進一步的調(diào)查工作。

從現(xiàn)有的資料來看,調(diào)查工作進展緩慢,持續(xù)了數(shù)月之久。他們最終確定了日本細菌部隊中一些高級軍官的名字。石井四郎一直聲稱,他們所有的工作都是防御性的,他從事的是水源凈化工作,因為中國人,尤其中共方面的人,一直在污染日軍的飲用水水源,而且他也相信蘇聯(lián)人打算對日本發(fā)動細菌戰(zhàn)。

在面對美國調(diào)查人員時,石井四郎最初給人留下了一種很狡猾的印象。他利用了美國調(diào)查人員對共產(chǎn)黨的恐懼心理,他把一切都歸咎于中國和俄國的共產(chǎn)黨人,說他們十分殘忍、對人命毫不在意,這些描述其實正適合他自己。在他的細菌戰(zhàn)行為無法掩飾時,他又開始為自己尋找借口,希望把自己的一切行為合理化。石井四郎堅稱,他所做的一切都是對共產(chǎn)黨的反擊,“他們”那樣做,所以日本不得不做些事情防止自己在戰(zhàn)場上處于弱勢。

在最初的幾次談話里,日本人一直想掩蓋真相。北野政次(Masaji Kitano)是石井四郎離開“731部隊”期間該細菌部隊的代理領(lǐng)導者,他沒有提供任何有價值的信息;此外,另一個從事細菌戰(zhàn)的“100部隊”的領(lǐng)導者若松雄二郎(Wakamatsu Yujiro)也是如此,“100部隊”主要從事動物疾病的研究(其實他們也用人體進行實驗,以便研究家畜傳染病對人類的影響)。這些接受詢問的日本軍官都說,所有記錄都已被銷毀,所有人員也都已被遣散。

具有歷史諷刺意味的是,如果不是蘇聯(lián)和中國國民黨當局,美國的調(diào)查工作也許真地會無果而終。蘇聯(lián)和中國國民黨當局都拿出了足以給日本人定罪的證據(jù)。蘇聯(lián)發(fā)表了對兩名被俘的日本細菌部隊人員川島和唐澤的審訊記錄。這份記錄描述了日本細菌戰(zhàn)研究機構(gòu)是如何運轉(zhuǎn)的,他們是如何培養(yǎng)病菌宿主的,兩名日本俘虜承認自己做過人體實驗,他們還描述了石井四郎是如何通過制造特殊炸彈解決生物武器載具的問題的。

關(guān)于這些信息是如何傳遞的,目前仍無法確定。美國方面的檔案顯示,上述信息先是被送往駐日本的麥克阿瑟將軍司令部,不久后其下轄的國際起訴科(International Prosecution Section)才獲悉。不過,蘇聯(lián)人對事實給出了另一個版本。根據(jù)蘇聯(lián)方面的說法,在遠東國際軍事法庭拒絕接受中國在“多摩部隊”問題上提供的證據(jù)之后,蘇聯(lián)訴訟團隊把川島和唐澤提供的書面證據(jù)交給了美國首席檢察官約瑟夫·凱南(Joseph B. Keenan)。

如果蘇聯(lián)方面的說法是符合事實的,那么很難理解為何約瑟夫·凱南和他的訴訟團隊沒有立即就日本的生物武器問題展開全面調(diào)查。無論哪種情況是真的,很顯然上述信息很快就通過高級別情報管道送達了美國高層,而且美國很快就決定對所有與日本細菌戰(zhàn)有關(guān)的消息進行嚴密封鎖。

731部隊進行人體實驗的炭疽菌實驗報告封面圖,上面有德特里克堡基地的字樣。來源:新華社

731部隊進行人體實驗的鼻疽菌實驗報告、炭疽菌實驗報告、鼠疫菌實驗報告的封面。來源:新華社

在掌握了蘇聯(lián)提供的對川島和唐澤的審訊記錄之后,麥克阿瑟手下的調(diào)查人員重新對石井四郎以及其他幾個有名的細菌戰(zhàn)參與者進行了詢問,他們的否認態(tài)度很快就瓦解了。于是,在東京和華盛頓之間開始出現(xiàn)多封緊急密電。

1947年2月10日,美軍遠東司令部總司令(CINCFE)對美國陸軍部(War Department)說,蘇聯(lián)人正在為獲得審問石井四郎等人的許可施加壓力。這位總司令說,他不認為蘇聯(lián)人能問出什么新東西,不過他覺得如果對蘇聯(lián)人的審問過程加以分析,也許可以發(fā)現(xiàn)一些新的線索。

華盛頓回復說,蘇聯(lián)提出提審石井四郎的要求是沒有法律依據(jù)的,因為日本是對中國使用的生物武器,而不是對蘇聯(lián),整件事情跟蘇聯(lián)毫無關(guān)系。不過,如果能夠采取某些預防措施的話,美國也許可以借給予蘇聯(lián)提審許可展現(xiàn)出一種“善意姿態(tài)”。

需要做的是:首先,讓最有能力的美國審訊專家對日本人進行重新審問,如果這一過程中美國能發(fā)現(xiàn)任何新的或重要的信息,那么就應要求日本人絕不能將這一信息透露給蘇聯(lián);最后,一定要告訴日本人,絕不能向蘇聯(lián)人提起自己曾被美國調(diào)查人員審問一事。

三個月之后(也就是在美國生物武器專家從華盛頓前往日本對重新審問進行指導之后),美國的調(diào)查工作出現(xiàn)了重大突破。1947年5月6日,從東京發(fā)往華盛頓的一封電報寫道:東京這邊日本人的表態(tài)內(nèi)容能夠證實蘇聯(lián)監(jiān)獄里日本人的話是真實的……三個日本人都知道人體實驗的事,他們對實驗進行了描述,石井四郎也默認了這一事實;日本人曾在中國進行過實地試驗……報告顯示試驗項目的規(guī)模……1945年8月,他們的“731部隊”銷毀了400公斤(880磅)干燥處理過的炭疽病菌……石井四郎很不情愿地承認,他上面還有更高級別的領(lǐng)導(也許是將軍級別的人),石井四郎主持生物武器研究,那個領(lǐng)導是知曉的,而且是那個領(lǐng)導授權(quán)石井四郎這樣做的。

石井四郎說,如果美國方面能提供書面保證,讓自己、自己的領(lǐng)導和下屬免遭“戰(zhàn)爭罪”起訴,那么他愿意對整個項目進行更加詳細的介紹。石井四郎說,關(guān)于如何在戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)層面使用生物武器進行防御和進攻,他掌握大量重要的理論知識,這些知識都是通過在遠東地區(qū)寒冷的氣候條件下實地使用最先進的生物武器之后獲得的。

美國國會圖書館科學技術(shù)部檔案室保存的人體實驗報告書復印件。來源:新華社

美國國會圖書館科學技術(shù)部檔案室保存的《炭疽菌實驗報告》封面及部分內(nèi)容。

在這個時候,已經(jīng)形成了一種三方博弈的緊張局面。蘇聯(lián)方面要求,要么在戰(zhàn)爭罪法庭上把細菌戰(zhàn)正式確立為一個問題,讓石井四郎等人坐到被告席上去;要么把那些日本人送往蘇聯(lián)受審。

麥克阿瑟手下的工作人員一方面與蘇聯(lián)代表周旋、拖延時間,另一方面要求石井四郎把一切都說出來。

而石井四郎要求為自己在中國的戰(zhàn)爭罪行先獲得豁免,他只是說了一些無關(guān)痛癢的非核心的東西,他很聰明地暗示,自己知道該如何在寒冷氣候中使用生物武器(也許是在西伯利亞地區(qū)?)從那時開始,沒有人再提起過中國國民黨當局,中國人要求對石井四郎進行嚴懲的訴求也無人再關(guān)心。

如果華盛頓認為整件事與蘇聯(lián)無關(guān),那么顯然它認為整件事也與中國無關(guān),而是只與美國有關(guān)。

華盛頓對麥克阿瑟上面那封報告重要進展的電報進行了回復,這封回電采用了最高保密級別。華盛頓在密電中問石井四郎或其他日本細菌戰(zhàn)相關(guān)人員是否已經(jīng)被確定為戰(zhàn)犯或已經(jīng)被納入即將被確定為戰(zhàn)犯的范圍。

在東京方面,駐日盟軍總司令法律事務部的阿爾瓦·卡朋特(Alva C. Carpenter)上校對華盛頓進行了回復,他在回復前與負責戰(zhàn)犯起訴工作的國際起訴科(International Prosecution Section)進行了“協(xié)調(diào)”。

鑒于東京的麥克阿瑟和華盛頓都對日本的細菌戰(zhàn)行為有了掌握,卡朋特上校于1947年6月7日向華盛頓發(fā)出的電報讀起來頗為有趣:

法律事務部關(guān)于石井四郎等人的報告和文件都是以匿名信為基礎(chǔ)寫成的,據(jù)說里面包含許多流言和口頭證言。截至目前,法律事務部通過對大量與日本在華細菌戰(zhàn)有關(guān)人員的審問,并沒有發(fā)現(xiàn)足夠的證據(jù)支持對他們提起戰(zhàn)爭罪指控。那些所謂的受害者的身份是無法確定的。服刑者、農(nóng)民、女性和兒童都被日本人用來進行生物武器實驗的說法是無法證實的。日本共產(chǎn)黨聲稱,“石井細菌戰(zhàn)部隊”在奉天(即中國沈陽)用被俘美軍人員做人體實驗,而且還說與此同時日本人在東京和京都也在從事此類研究。石井四郎的部下無一人受到指控或被認為是犯下戰(zhàn)爭罪的嫌疑人,也不存在足夠的證據(jù)支持這樣的指控。

三周以后的6月27日,卡朋特上校再次向華盛頓發(fā)去電報,他在電報中說已有“強有力的詳細證據(jù)”證明日本使用過生物武器。然后,他又寫道:“從國際起訴科的上述觀點的確可以得出日軍在石井四郎的領(lǐng)導下違反陸戰(zhàn)規(guī)則的結(jié)論,不過這并不意味著國際起訴科建議對他們提起訴訟”。

卡朋特上校解釋說還需要更多證據(jù),通過徹底調(diào)查讓事情水落石出。他用律師的口吻最后寫道,提起訴訟是困難的,這是國際法庭在提供證據(jù)方面的規(guī)則所導致的一個難題。

華盛頓很顯然從卡朋特上校那里聽到了自己想聽的東西。“匿名信”、“據(jù)說”、“流言”、“沒有發(fā)現(xiàn)足夠的證據(jù)”、“無法證實”、“這并不意味著國際起訴科建議對他們提起訴訟”……所有這些用詞后來都出現(xiàn)在了給予石井四郎豁免待遇的正式文件中。

限于篇幅,我無法在本文展示更多文件和電報的內(nèi)容,讀者可能會在那些文件和電報中發(fā)現(xiàn)更多的細節(jié)。有證據(jù)顯示,日本生物武器項目比當時美國調(diào)查人員想象的要龐大得多。美國太平洋戰(zhàn)區(qū)醫(yī)療情報官員發(fā)現(xiàn),日軍在頻繁使用一種非常先進的“凈水設(shè)施”,其中包括很小的便攜式實驗裝置。當時美軍醫(yī)生們不理解隔離服等日本裝備的用途。40年代中國華中戰(zhàn)場上爆發(fā)的不同尋常的疫病如今看起來已經(jīng)不像當時那么難以理解了。

1947年7月1日,愛德華·懷特爾(Edward Wetter)和H.I.斯塔布菲爾德(H.I. Stubblefield)在為少數(shù)軍方和國務院高級官員撰寫的一篇備忘錄中表現(xiàn)出了罕見的坦誠態(tài)度。

他們報告說,石井四郎等人非常配合,他們正在撰寫大量報告,而且他們已經(jīng)同意提供“8000多張經(jīng)過生物武器實驗后人類和動物尸體組織的照片”。他們指出,人體實驗的效果要比動物實驗好得多。他們指出,據(jù)判斷蘇聯(lián)僅僅掌握“一小部分技術(shù)方面的信息”,由于“那些日本人受到戰(zhàn)爭罪行指控會導致數(shù)據(jù)被所有國家獲取,為了美國的國家安全利益,必須盡力避免這種情況的發(fā)生”。他們還強調(diào),日本人所掌握的實驗數(shù)據(jù)“對美國自己的生物武器研究項目具有重要價值”,而且“日本實驗數(shù)據(jù)對美國國家安全的價值極大,其重要性要遠遠超過戰(zhàn)爭罪行訴訟本身”。

1947年7月15日,“國家戰(zhàn)爭海軍協(xié)調(diào)委員會”(SWNCC)的塞西爾·胡伯特(Cecil F. Hubbert)對愛德華·懷特爾和H.I.斯塔布菲爾德的備忘錄進行了回復,他同意二人的觀點,但也提出警告,那樣做未來可能會遇到一些麻煩,因為“在德國的‘國際軍事法庭’已經(jīng)把石井四郎等人所做的那種人體實驗判定為戰(zhàn)爭罪”。他接著指出,美國“目前正在德國紐倫堡對一些德國一流科學家和醫(yī)生提起訴訟,因為他們曾在人體上進行實驗,對實驗對象造成了很多痛苦,并導致了實驗對象的死亡”。胡伯特還警告稱,如果蘇聯(lián)方面要求對日本戰(zhàn)犯進行交叉審查的話,整件事可能會被暴露,屆時局面將無法收拾:要知道,這種可能性是存在的,即蘇聯(lián)人在奉天地區(qū)進行獨立調(diào)查可能會發(fā)現(xiàn)美國戰(zhàn)俘曾被用來充當以生物武器研究為目的的人體實驗對象,而且那些美國實驗對象已經(jīng)因此死亡……

雖然存在上述風險,不過胡伯特還是同意懷特爾和斯塔布菲爾德的觀點,他主張采取保密措施并給予那些日本細菌戰(zhàn)參與者戰(zhàn)爭罪行的豁免權(quán)。他寫道:“目前手中的數(shù)據(jù)……并不足以證明石井四郎等人犯下了戰(zhàn)爭罪”。

美國安排了大量醫(yī)療人員對日本人提供的資料進行了評估。華盛頓派往日本進行實地評估的第一批專家之一就是諾伯特·費爾(Norbert H. Fell),他于1947年4月初啟程前往日本。6月底,諾伯特·費爾醫(yī)生回到華盛頓。來自東京方面的說法是,應該向費爾醫(yī)生開放所有的相關(guān)電報記錄,因為“他是掌握最新第一手資料的調(diào)查專家”。

埃德溫·希爾(Edwin V. Hill)醫(yī)生是位于馬里蘭州德特里克堡的美國陸軍傳染病醫(yī)學研究所的一位醫(yī)學博士、基礎(chǔ)科學帶頭人,他在報告中提到了石井四郎等人保留的一部分技術(shù)數(shù)據(jù)。他寫道,此行赴日的目的在于獲取更多資料,以便對日本人已經(jīng)提供的材料進行證實,“我們對他們從中國轉(zhuǎn)移到日本的那些病理資料進行了檢查,并獲取了對理解病理數(shù)據(jù)有價值的記錄等說明性材料”。

埃德溫·希爾等人與19名日本生物武器專家進行了談話,證實了許多以人類和動物為實驗對象的獨立實驗結(jié)果,此外還涉及一些與植物疾病有關(guān)的工作。他們還對石井四郎的凈化流程以及通過飛機噴灑病菌氣溶膠的系統(tǒng)進行了調(diào)查。石井四郎等人向美國專家們描述了炭疽桿菌、肉毒桿菌、布魯氏菌的人體實驗細節(jié),包括被感染的人數(shù)和最終死亡的人數(shù)。

埃德溫·希爾在報告的結(jié)尾指出,日本人所提供的材料是極為珍貴的,是其他地方無法獲得的。他甚至代表石井四郎等人求情:此次調(diào)查收集到的證據(jù)極大地彌補和擴充了我們此前在這一領(lǐng)域的知識。日本科學家向我們提供的數(shù)據(jù)需要我們自己耗費無數(shù)美元和多年時間才能取得。我們獲得了大量關(guān)于人體對病菌易感性方面的數(shù)據(jù)。我們在自己的實驗室中是無法取得那些數(shù)據(jù)的,因為這需要進行人體實驗,而進行人體實驗會在良心上對我們造成不安。獲取那些數(shù)據(jù)僅需25萬美元,與其研究成本相比幾乎可以忽略不計。我們所獲得的病理數(shù)據(jù)是那些實驗的價值所在,我們希望對自愿提供這些數(shù)據(jù)的人給予方便,使其免遭麻煩,我們應盡一切努力防止數(shù)據(jù)落入他國之手。

1947年10月,德特里克堡基地派出調(diào)查日本細菌戰(zhàn)的希爾博士在調(diào)查報告中,對花25萬日元的記載。來源:新華社

埃德溫·希爾在報告中提出“應給予方便,使其免遭麻煩”的那些日本生物武器研究人員不僅讓人體實驗對象感染上病菌以研究死亡的比例,而且有時候為了獲得更詳細的科學數(shù)據(jù),他們還有意殺害實驗對象。在一群人體實驗對象被感染之后,隨著感染情況的發(fā)展,日本人會在感染的不同階段挑選出一些直接殺死然后進行解剖,這樣他們就可以對不同感染階段的情況進行研究。

很顯然,我們在德特里克堡的生物武器專家們從日本同行那里學到了不少東西。不過我們還不知道日本人提供的數(shù)據(jù)在多大程度上推動了美國相關(guān)研究項目的進展,美國專家們只是說那些數(shù)據(jù)是“無價的”。據(jù)說美國后來使用的生物武器與此前日本人研發(fā)的生物武器至少是非常相似的。讓羽毛沾染病菌是石井四郎的發(fā)明,而此后羽毛炸彈就成了美國生物武器庫中的標準配備。

已故的西奧多·羅斯伯里((Theodor Rosebury)醫(yī)生指出,“如果要了解生物武器會對人體產(chǎn)生怎樣的效果,我們就必須從人體上直接獲得數(shù)據(jù)”。他還進一步指出,那些偶然被感染的實驗室工作人員對研究工作也具有非常重要的價值。從現(xiàn)有的檔案中,我們無從得知是否有人知道那些被當作人體實驗對象的中國人、俄國人、“混血人種”以及美國人的名字,他們的生命因大劑量的病菌感染、長時間的X光照射或活體解剖而過早地結(jié)束了。

不過,我們可以確定的是,為了確保美國的“國家安全利益”,石井四郎以及許多其他“731部隊”的高級官員都完整地活過了自己的一生,只是在老年時期患了一些自然產(chǎn)生的疾病。其中有一些,比如一位叫北野的將軍甚至在寫作本文時仍然非常健康,他目前正在日本的家里安享自己的退休生活。

1969年11月25日,尼克松總統(tǒng)宣布美國將放棄使用生物武器,他說:生物武器可以產(chǎn)生大規(guī)模的、無法預測的、潛在的、無法控制的惡劣影響。它能夠造成疫病流行,且危及未來世代的人類健康。因此,我決定美國放棄使用致命的生物武器以及其他所有生物戰(zhàn)手段。

幾個小時之后,華盛頓的官員們就開始對總統(tǒng)聲明的適用范圍加以限定。就在當天,時任國防部長梅爾文·萊爾德(Melvin Laird)就對參議員小查爾斯·馬迪亞斯(Charles Mathias, Jr.)說:“這不會對國防部的基礎(chǔ)研究項目造成重大影響”。

一年后,《華盛頓郵報》的一篇報道稱,美國軍方想要繼續(xù)進行的一些國防研究項目涉及“研發(fā)和制造致命的生物制劑以及反制這種制劑的手段。‘這聽起來與我們曾做的那些事情已經(jīng)非常相似了’,一位官員私下說道……”。

在隨后的幾年里,許多跡象顯示五角大樓對生物武器仍然保持著濃厚的興趣。在《科學》雜志的一篇報道中,薩繆爾·古爾德哈勃(Samuel Goldhaber)指出,美國打算保留一定規(guī)模的“防御性”的生物武器研究項目,雖然白宮已經(jīng)聲明此類項目將完全公開透明,但軍方隨后卻說該項目屬于軍事機密。

為完成該項目,需要把240名平民和190名軍方人員從德特里克堡的生物武器研究中心轉(zhuǎn)移到美國陸軍位于猶他州的達格威試驗場(Dugway Proving Grounds),在那里可以對防御性的生物武器研究活動進行集中保密管理。

美國陸軍最初宣布,德特里克堡要么被關(guān)閉,要么被改建為普通醫(yī)療研究機構(gòu)。雖然人們提出許多建議,如改建為癌癥研究中心,但美國陸軍方面顯然找不到愿意承擔維持該機構(gòu)運轉(zhuǎn)龐大資金的機構(gòu)。

問題最終得以解決,是因為美國陸軍方面改變了想法,他們決定繼續(xù)在德特里克堡維持一個小規(guī)模的“防御性”生物武器研究機構(gòu),并把其他設(shè)施租給政府部門。美國農(nóng)業(yè)部已同意在德特里克堡設(shè)立一個專門研究植物疾病的部門。不過當時有人指出,美國農(nóng)業(yè)部并未設(shè)立什么“新”的部門,他們只是接手了原來美國陸軍早已在進行中的植物病原體研究項目。

1972年8月初,蘇聯(lián)衛(wèi)生部長鮑里斯·彼得羅夫斯基(Boris V. Petrovsky)訪問德特里克堡,并被允許參觀原來被用于進行最機密的生物武器研究工作的區(qū)域。工作人員對隨行記者說“入口處的警衛(wèi)如今已經(jīng)撤掉了”。1977年11月,我本人親自造訪了德特里克堡,發(fā)現(xiàn)警衛(wèi)仍在。

在閱讀了兩天與該機構(gòu)早期歷史有關(guān)的解密檔案之后,工作人員要求我與該機構(gòu)一位負責人見面,那位負責人很詳細地詢問了我為何會對生物武器感興趣。對德特里克堡的參觀的確是允許的,不過他們對我本人以及兩位同行研究者開放范圍進行的限制也是顯而易見的。

我在一間辦公室的墻上看到了使用該設(shè)施的機構(gòu)名單,大多數(shù)都是軍事醫(yī)療研究單位,其中一些隸屬于美國陸軍傳染病醫(yī)學研究所(USAMRIID),這家研究機構(gòu)是在尼克松總統(tǒng)宣布生物武器禁令后該設(shè)施的官方管理機構(gòu)。當時,美國陸軍傳染病醫(yī)學研究所的領(lǐng)導官員是丹·克羅齊耶(Dan Crozier)。

1978年,美國陸軍傳染病醫(yī)學研究所由于堅持保留一種天花病毒培養(yǎng)體而卷入了一場爭端。由于預計天花將在全世界范圍內(nèi)被根除,聯(lián)合國下屬的世界衛(wèi)生組織要求各國仍保留天花病毒的實驗室都應徹底銷毀該病毒或把該病毒轉(zhuǎn)移至聯(lián)合國指定的四個地點進行保存:位于亞特蘭大的美國疾病預防控制中心(CDC)、位于莫斯科的天花病毒預防實驗室、位于倫敦的圣瑪麗醫(yī)院以及位于東京的日本國家醫(yī)學研究所。

美國軍方的醫(yī)學研究人員表示,美國陸軍傳染病醫(yī)學研究所希望能繼續(xù)保留天花病毒培養(yǎng)體的理由十分充分。由于疫苗非常有效,如今很難再使用天花病毒制造生物武器。不過,一旦天花根除,疫苗將不復存在,未來人類將對這種病毒失去免疫力。到那時,天花病毒將有可能重新成為生物武器的制造原料,恐怖分子或外國勢力將可能用它對美國進行攻擊。

因此,美國陸軍方面因診斷需要不得不保留天花病毒培養(yǎng)體。據(jù)一位軍方知情人士說,美國陸軍傳染病醫(yī)學研究所不愿意依賴美國疾病預防控制中心,因為把病毒培養(yǎng)體送到那里保存后,隨著時間流逝,疾病預防控制中心也許會無意間損毀那些培養(yǎng)體。陸軍方面其實是過慮了,因為天花病毒培養(yǎng)體對于血清學檢測或疫苗生產(chǎn)來說都不是必須的。

除了陸軍傳染病醫(yī)學研究所,美國還有一家機構(gòu)拒絕配合世界衛(wèi)生組織的要求,那就是位于馬里蘭州羅克韋爾的美國模式培養(yǎng)物集存庫(ATCC)。該機構(gòu)稱,希望自己保留天花病毒培養(yǎng)體,而且僅出于存檔目的,以防樣本在美國疾病預防控制中心丟失。

奇怪的是,美國陸軍傳染病醫(yī)學研究和美國模式培養(yǎng)物集存庫都認為,在其他國家自愿放棄天花病毒樣本的時候,美國卻需要三份天花病毒樣本。我們有一天會看到,也許在美國某處還秘密保存著一份天花病毒樣本。

如今已曝光的資料顯示,美國中央情報局(CIA)多年來一直保存著有毒物質(zhì)、細菌和病毒,不過大多都是少量的處于即時可用的狀態(tài)。70年代初,在尼克松總統(tǒng)宣布生物武器禁令之后,中央情報局為自己所有的“可供支持行動”的庫存編制了目錄。可是在1975年8月23日的一篇備忘錄中,我們看到在接到銷毀令6年之后那些庫存仍然存在,就在中央情報局設(shè)于德特里克堡的特別行動小組那里。

在天花病毒樣品的問題上,很顯然情況是不正常的。軍方人士認為,天花病毒目前不是生物武器的原料,但未來也許會成為生物武器的原料。他們錯誤地主張,為了避免美國未來受到該病毒的攻擊,美國有必要保留天花病毒的培養(yǎng)體。與此同時,中央情報局似乎已經(jīng)把天花病毒視為生物武器的一個選項,而且顯然正因為他們認為天花病毒具有這一價值,他們才非法地保存該病毒達6年之久。

值得指出的是,在德特里克堡扮演攻擊性武器研究機構(gòu)的角色終結(jié)之后,中央情報局在1975年仍然在德特里克堡存儲天花病毒以及其他可用于攻擊目的的生物樣本。如果中央情報局關(guān)于天花病毒知道一些我們普通人(包括非軍方醫(yī)療人員)都不知道的東西,那么上述奇怪情況也就不奇怪了。存在如下可能性,即我們的生物武器專家們已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了或制造出了天花病毒的一種變體;他們認為,即便當今人類已經(jīng)對天花病毒存在廣泛的免疫力,但這種天花病毒變體仍然具備成為生物武器制造原料的潛在價值。

在德特里克堡表面看起來即將關(guān)閉時,其非軍方工作人員開始走上新的工作崗位。一名記者對進入新的民間機構(gòu)或聯(lián)邦政府機構(gòu)的昔日生物武器研究人員進行了追蹤,這名記者問他們在做什么。一些人在接到他的電話時非常不悅,拒絕回答。其中一個人竟然發(fā)起火來,聲稱什么也不會告訴他,即便自己桌子上的鉛筆是什么顏色也不會告訴他,甚至桌子上有沒有鉛筆也不會讓他知道。從那些人的表現(xiàn)來看,這名記者猜測,他們?nèi)匀辉趶氖律镂淦餮芯抗ぷ鳌?/p>

對于反對生物武器的人們來說,一個很大的困難在于,生物武器研究是很容易打著普通醫(yī)學研究活動的幌子獲得合法身份的。石井四郎用“凈水部隊”和“疫苗生產(chǎn)機構(gòu)”來遮掩自己的行動。即便生物武器攻擊已經(jīng)完成,有時也會被認為是瘟疫的自然爆發(fā)而被忽略過去(毫無疑問這種情況已經(jīng)發(fā)生過了)。

一些人否認日本的細菌戰(zhàn)暴行,為其進行遮掩已經(jīng)50年了。30多年來,美國在做同樣的事情,美國一直掩蓋日本發(fā)動細菌戰(zhàn)的證據(jù)而且還掩蓋自己也在從事生物武器研究的事實。我們還需要多久才能知曉美國研發(fā)和使用生物武器的全部真相呢?

(觀察者網(wǎng)馬力譯自美國學術(shù)期刊《批判性亞洲研究》1980年第四期,此文2019年7月5日由Taylor & Francis出版集團發(fā)表于互聯(lián)網(wǎng))

(作者系美國進步記者,曾任上海《密勒氏評論報》主編;來源:“觀察者網(wǎng)”微信公眾號;圖片來自網(wǎng)絡(luò),侵刪)

【昆侖策網(wǎng)】微信公眾號秉承“聚賢才,集眾智,獻良策”的辦網(wǎng)宗旨,這是一個集思廣益的平臺,一個發(fā)現(xiàn)人才的平臺,一個獻智獻策于國家和社會的平臺,一個網(wǎng)絡(luò)時代發(fā)揚人民民主的平臺。歡迎社會各界踴躍投稿,讓我們一起共同成長。

電子郵箱:gy121302@163.com

更多文章請看《昆侖策網(wǎng)》,網(wǎng)址:

http://www.kunlunce.cn

http://www.jqdstudio.net