2021年國慶檔電影《長津湖》的確是中國戰爭電影史上的一個里程碑,它對戰爭“真實感”的表現達到了一個巔峰。之所以用“真實感”而不是用“真實性”一詞,就是因為電影畢竟是一種藝術,它不可能完全變成科學的歷史復原。那么,從軍事科學或戰爭理論上,如何理解長津湖戰役以及中國人民志愿軍在朝鮮戰場上的表現,這是一個相對專業,而又更具價值的問題。

一、長久的迷題

我們通常的說法是,志愿軍穿著單薄的衣服,基本上靠輕武器,戰勝了當時世界最先進、最強大,擁有飛機、大炮、坦克的,以美國為首的聯合國軍。這種奇跡是如何發生的?僅僅是用“保家衛國”的精神等方面的解釋是抽象的。只有科學和專業地理解志愿軍是如何抵消掉美軍的武器優勢,才能清晰而準確地理解這一切是如何發生的,也才能準確理解毛澤東思想。這是一個迷題,美軍研究了70年,直到今天也沒完全研究清楚。

二、山地戰 —— 制高點對制空權

讓我們先跳躍到抗美援朝戰爭之后12年發生的中印戰爭,這是一次一面倒的中方大勝的戰爭。此戰之后,印度為吸取教訓大量組建了山地戰部隊,以應對中印邊境的作戰環境。專業的“山地戰部隊”,乍一聽很厲害的樣子是不是?那中國軍隊有沒有山地戰部隊呢?如果提出這個問題,并且深入追尋下去的話,就會驚訝地發現:整個中國人民解放軍從創建的一開始就是最善長山地戰的,解放軍在整體上全都是山地戰的頂尖高手。不僅井岡山根據地等大多數是山地,而且長征途中,解放軍創建時期的核心骨干攀登過大量各種類型的、包括后來在朝鮮戰場上普遍遇到的嚴酷雪山地形。在抗日戰爭、解放戰爭時期,中國人民軍隊都是盡可能尋求在山地等惡劣的環境和地形條件下與敵人較量。即使在平原地區,也會通過地道戰等創造出復雜的地形來。

山地戰會帶來什么后果?我們談論戰爭時不要抽象和宏觀地去比較雙方的兵力和武器,而一定要有我在《超越戰爭論》一書中首次提出的“戰爭維”概念。真正的戰爭是在雙方實際較量的、非常狹窄的、特定時空的戰爭維里發生的,只有在這樣一個狹窄的時空里發生的事情,才是真正決定戰爭結果的關鍵。

道理很簡單,志愿軍一般是在山頂上行軍和打仗,而美軍主要是在山溝里行軍和打仗。這就造成了影響戰爭因素完全不同的發揮效果。我們在考察歐洲、北非、蘇德、美國甚至太平洋等地發生的戰爭中,通常看到的作戰樣式是:無論進攻還是防守一方,主要是在相對平坦的戰場上。進攻一方可以使用坦克作先鋒,步兵跟著一起發動進攻。防守一方必須要有反坦克武器,否則很容易被進攻一方攻破。甚至于,國民黨軍隊與日本軍隊進行作戰時,大多也選擇這種模式。飛機、火炮等也是在這種地形上發揮作用。

可是,志愿軍就完全不同了。他們總是尋求將戰壕挖在山頂上,這從陸戰角度來說是“制高點”。所以,不僅白天屬于美軍,夜晚屬于志愿軍,而且:

美軍擁有制空權,志愿軍卻占有制高點。

以同樣是第二次戰役的西線松骨峰戰斗為例,松骨峰也就是個半土半石的小山包。它位于龍源里的東北,與三所里、龍源里形成鼎足之勢。它北通軍隅里,西北可達價川。其主峰標高288.7米,從山頂往東延伸約100多米就是公路。但是,就是這么個小小的山包,距離美軍坦克大炮可以到達的距離只有百米的極短空間,因為山地的原因,坦克就只能與步兵分割開,無法一起沖鋒了。美韓軍隊只能在這最后與志愿軍較量的戰爭維里,變成雙方都是一樣的輕步兵進行對決,而且美韓軍只能是從山腳下往上沖,志愿軍是躲在山頂戰壕里從上往下打。美2師組織了五次輕步兵的沖鋒,都被志愿軍打下來。盡管志愿軍也遭受了巨大損失,一個連最后只剩下7個人,但最后美2師卻失去了攻占松骨峰的信心,帶領軍隊在志愿軍的火力襲擾下奪路而逃。

即使是坡度不大的山坡,也是崎嶇不平的,只要存在很小一段坡度超過坦克爬坡能力的地方,坦克就上不去了。因此,我們很少看到美軍能采用坦克在前、步兵緊跟的教科書式經典作戰隊形向志愿軍發起攻擊的,而只能是拿著輕武器的步兵發起沖鋒,連抬著重機槍爬坡都很難。美軍優勢受到最大限度的抑制。在“戰場上”,美軍擁有遠多于志愿軍的坦克、火炮、車輛是一回事,但在最終決定戰斗的“戰爭維里”,雙方軍隊都是拿著輕武器的步兵,這才是關鍵所在。

特等功臣、特級戰斗英雄楊根思僅帶領一個排的士兵,居然能在下碣隅里以南擋住急于突圍的美陸戰一師主力部隊8次輪番進攻,最后抱起炸藥包與敵同歸于盡,從而又擋住了第9次進攻。志愿軍的堅強意志當然是重要原因,但客觀上他們防守的是1071.1高地東南側小高嶺的山包地形。如果是在平原上設置一道防線,沒有重武器和反坦克火器的一個排士兵,怎么可能擋住美陸戰一師有坦克支援的主力部隊哪怕一個波次的進攻?

小山包會使坦克和火炮增加射擊死角,增加校正彈著點困難等,一定程度上會給其火力的發揮制造不小的麻煩。

坦克無非有三個優點:強大的裝甲防護,坦克炮及機槍的火力,履帶的機動力。它最大的價值就是可以保護著士兵一起,一直沖到敵方的戰壕里。在沖到戰壕面前時,坦克的火炮可以輕易摧毀敵方的火力點,用機槍可對戰壕里的敵軍以最精準的快速殺傷,這也會給對方造成巨大的心理恐慌。但如果只能停在幾百米以外開火,雖然也能提供一定的火力支持,但其機動性的優勢就基本沒有了,與一門普通的火炮和機槍就沒有區別。在上述特定的戰爭維里,即使只剩最后一百米過不去,它就不能直接碾壓到志愿軍的戰壕里,坦克的最主要戰術價值就大打折扣了。最初在一戰中,坦克就是為擺脫塹壕戰的泥潭,獲得能夠直接突入敵方塹壕的火力而發明的。如果不能直接攻入敵方塹壕,坦克就不再成其為坦克。

而志愿軍只要找到一塊幾米厚的大石頭,或者戰壕挖得深一些,在后面找個地方架上機槍,其防護和攻擊力與坦克就差不了太多。

當然,志愿軍也是嚴格受到限制的。因為存在輕武器射程的問題,設置的防線不能離溝底公路太遠。例如,假設設置的防線是距離溝底公路2公里外的一個山頭,雖然更為有利于防御,但美軍通過溝底時可能就根本不在意這個防線的存在了。因為這已經超過了絕大多數志愿軍輕武器的準確射程范圍甚至有效射程范圍。所以,我們看到的歷史上志愿軍的阻擊戰往往就是在距離溝底公路100米到幾百米的小山包上。這樣,它就必然使志愿軍不得不面對美軍坦克、火炮、機槍的有效攻擊。

如果是志愿軍主動發起進攻,美軍利用其武器優勢進行抵抗的話,情況就完全不同了,美軍武器優勢就會得到充分發揮。

以上這兩方面的特點,在長津湖戰役中都得到了充分的體現。志愿軍于1950年11月27日晚發起的總攻,一開始就在長津湖地區用絕對優勢的兵力把美軍分割成了5個不同的部分,有效分割包圍了對手。如果是在解放戰爭中,被這樣分割包圍的對手基本上就等同于被全殲了。但是,當志愿軍向已經被分割包圍的美陸戰一師發起進攻時,軍事素養極高的美軍雖然已經陷入絕境,但迅速用坦克等形成環形工事,馬上就給志愿軍造成重大的傷亡。加上美空中的優勢等,最終使9兵團無法完全吃掉已經被高度分割包圍的敵人。這種情況,后來美軍總結成了經驗,只要遇到志愿軍的進攻,就盡可能用坦克車輛等迅速形成環形防御陣地,阻擋志愿軍的進攻,并等待白天美軍空中優勢和坦克遠途增援的解救。美軍的這一防御戰術使火力優勢的充分發揮,使志愿軍吃過很多虧,而且始終未能找到好的普遍解決辦法,除非能夠借助喀秋莎等重火力進行覆蓋。

從長津湖戰役的這個地圖中志愿軍的行軍路線看,很難想象他們路途上會有大量雪山阻擋,似乎志愿軍在任何地形條件下都是如履平地。而美軍陸戰一師和七師就只能沿著真興里-水門橋-古土里-下碣隅里-德洞山口-柳潭里等西線,東線是從下碣隅里到后浦-新興里這個Y字形的狹長山溝道路開進。在朝鮮的大山里,山溝大多非常狹窄。這就把只能在山溝里行動的美軍自然地進行分割和分散了。在長津湖戰役中,陸戰一師居然被拉成120公里長的行軍隊伍,這就很難集中兵力進行作戰。而志愿軍習慣于山頂或山林間行軍,可以最少受這種地形的約束,集中優勢兵力進行作戰。

盡管志愿軍當時獲得情報極為困難,而美軍有空中偵察的支持。但是,只要志愿軍攤開地圖就有可能準確判斷出美軍行軍路線和必經之地在哪里,因為山溝里的路線就那么固定的幾條,美軍被拿捏得死死的。即使遠在千里之外的毛澤東與聶榮臻拿著朝鮮地圖也能對美軍動向做出相對準確的判斷。但美軍卻對志愿軍的進攻路線完全是兩眼一抹黑。一是志愿軍用夜晚行軍和夜間進攻避開了空中偵察,二是志愿軍的路線是幾乎沒有地形約束的,地圖本身無論多么精確,對美軍做出判斷幫助不大。后一個才是最關鍵的問題。

對這個最關鍵的問題,美軍直到現在也沒真正研究清楚——中國軍隊整體上就是一只山地戰部隊。當年在井岡山時期,李德等人說毛澤東是“山溝里的馬克思主義”,這句話有一個看似很小,但卻產生本質錯誤的誤差 —— 事實是:毛澤東思想是“山頂制高點上的馬克思主義”,而美軍才是“山溝里的軍隊”。

美軍的這個致命弱點,直到今天也沒有絲毫改變。這就是它今天最終敗走阿富汗的根本戰術原因所在。在阿富汗戰場,美軍經常受到汽車炸彈和路上的地雷襲擊,這種境遇在攻入阿富的20年內始終沒有改變過。但如果是中國軍隊的話,根本不可能讓這個問題如此長期存在。對于一個習慣于走汽車根本不可能開上去的山頂和山林的軍隊,汽車炸彈怎么可能有發揮的余地?對于任何地方都是可能的前進通道的軍隊,地雷埋在什么地方才能起作用?況且是零散的塔利班人員只能極少量地埋設地雷。

這可以有效解釋很多美軍直到今天也無法理解的戰例。如果是志愿軍進攻的話,往往很容易就突破美軍的防線。可如果是美軍進攻的話,志愿軍往往可以防守幾天甚至十幾天。原因當然不止一個,但重要的原因之一就在于:當志愿軍進攻的時候,很少是傻乎乎地只知道從正面進行硬攻,而是會繞道迂回穿插到敵人背后去,切斷敵方的補給線與退路。一旦如此,對方就會迅速失去斗志。他們只習慣于和正面進攻的敵人面對面進行較量,并且一定要完善守護好作戰線與后勤基地之間的通路,無法面對自己周圍全是敵人的作戰方式。在長津湖戰役之前不到一個月,陸戰一師第一次與志愿軍42軍交手,就被夜晚從四面八方進攻、并且迅速占領其退路的志愿軍戰術打得精神崩潰,當時就落下病根了。

“迂回”“穿插”這些詞匯說起來容易,但它往往意味著翻山越嶺。因為但凡好走的路肯定都被敵方設立防線卡住了。想繞到敵人背后去,只能走敵人走不了的路。

后來李奇微也想學志愿軍迂回穿插的招數,并且用機動力更強的機械化軍隊進行穿插,那樣速度不是穿插得更快、更迅速嗎?的確是更迅速了,但它只能沿山溝行軍進行穿插,那就意味著只要隔著一座山,它就迂回不過去了。

一個典型戰例是第五次戰役中的鐵原阻擊戰,范弗利特率軍采用著名的以他名字命名的“范弗利特當量”火力作支撐,從1951年5月27日開始,到1951年6月10日結束,整整硬攻了12天,雖然使63軍遭受了重大損失,但卻完全失去了圍殲志愿軍的戰機。一個讓人難以理解的事情是:美軍為什么只知道正面硬剛,而不分兵派出一只部隊饒過63軍的防線直插鐵原呢?原因不是當時、尤其在最初與63軍遭遇時不存在繞過63軍防線的通路,而是這種通路一定是得翻山越嶺,并且還是可能在路途中遭受志愿軍的阻擊。而只要是這么做,所有美軍優勢的坦克、汽車、除迫擊炮之外的所有火炮等全都得丟棄,變成與志愿軍裝備一樣的只拿輕武器的軍隊才能做到。美軍敢這么干嗎?

如果回答說美軍“不敢”,那是太過于高估他了。在美軍的戰術思維和軍事詞典里,壓根就不存在這個選項,而不是不敢。這就是從戰術上說美軍與志愿軍真正的致命差距所在。美軍能走的所有道路志愿軍都能走,而志愿軍卻有很多美軍走不了的路存在,那這個仗還怎么打?借用美國人最能聽得懂的語言來說:志愿軍在一切地形上都是“自由”的軍隊,而美軍是被機械化裝備“專制”在山溝道路上。

三、戰爭意志 —— 冰雕連的戰略意義

抗美援朝最讓人贊嘆的是志愿軍的強大意志力。但是,要科學地理解這個問題會存在一個巨大困難之處:意志是一個表現在精神層面的,心理上的東西,它怎么來進行科學的測量呢?

當美軍進攻志愿軍的陣地時,為什么常常很快就失去繼續進攻的能力?假設有1000人的美軍發起進攻,在進攻過程中有100人傷亡,當場只是死亡10人,受傷90人,那么就對應100人失去作戰能力嗎?可能不是。一般可能會認為被擊斃了是最大的戰斗力損失,但卻并不完全如此。如果是死亡了,可能也就放棄救助了,但如果是受傷了,不僅會暫時失去戰斗力,而且因劇烈的疼痛呼天搶地的叫喊聲會極大影響其他未受傷的士兵。因此,一個士兵受傷可能需要一個甚至兩個未受傷的士兵去救援,把他抬下戰場,盡快送到后面有醫療救助的地方。雖然送傷兵的士兵完成任務后可返回繼續加入戰斗,但在運送傷員的半個小時至1個小時的時間內,他們的戰斗力也短暫失去了。因此,一個士兵受傷很可能會導致2、3個士兵離開戰爭維。100名士兵的傷亡就可能會讓總計近30%參加進攻的士兵暫時離開戰爭維。

但是,在戰壕里防守的志愿軍往往是輕傷不下火線,重傷接著干。這就是只要不犧牲,就還在繼續戰斗。戰爭意志力強度的不同會在特定的戰爭維里嚴重影響雙方的戰損率。這里所說的戰損并不一定是傷亡了才是戰損,而是只要因運送傷員而離開戰爭維,就是戰爭維里的戰損。即使對方沒有受傷,只要暫時離開戰爭維了就有效減少了戰斗力,在這個特定的戰爭維里與戰死是一樣的效果。

長津湖戰役是毛澤東親自介入指揮的一場戰役,9兵團入朝非常倉促,為此付出了因缺少補給而造成的慘重損失。但是,為什么要如此倉促地入朝打這一仗?毛澤東本來的戰略意圖就是要抓住戰機一舉殲滅美陸戰一師。如果能在一開戰就徹底殲滅敵方最精銳的部隊,會從戰爭意志上給予敵方毀滅性的打擊,基本就等于結束戰爭了。這是毛澤東軍事思想核心的要點之一。“傷其十指不如斷其一指”“殲滅戰”等,就是要通過殲滅戰,摧毀敵方的戰爭意志。

但是,畢竟雙方武器裝備和后勤補給的差距實在是太大了,因此,毛澤東的這個戰略意圖在長津湖戰役中并沒有完全達成,除了殲滅北極熊團以外,不僅是長津湖戰役,而且從此在整個抗美援朝戰爭中,再也沒有成建制地殲滅美軍團及以上軍隊。但也正是北極熊團的覆滅,從心理上徹底震垮了東線的第十軍,使其迅速全面撤退。

可以充分反映志愿軍拼盡全力也無法全殲美陸戰一師的,莫過于此次戰役中的水門橋戰斗。據介紹,《長津湖》的續集就是《水門橋》。水門橋是陸戰一師撤退的唯一通道,一旦橋被炸毀,這個唯一通道就被切斷了。12月1日,志愿軍第一次炸毀了水門橋。第二天,美軍工兵就用木頭進行了修復,原址搭建了一座木橋。12月4日,志愿軍第二次將水門橋炸毀。第二天,美軍于殘留的橋根部,架設了更為堅固的鋼制橋梁,美軍也吸取了教訓,不僅是40輛坦克守橋,更是加強了防備。對于志愿軍來說這就極其麻煩了。但是,12月6日,志愿軍又派出了兩個排的敢死隊,將棉衣反穿,用里面的白色作掩護,悄悄接近水門橋,在被敵人發現后以血肉之軀迎著早有防備的美軍的槍林彈雨攻上去,終于將鋼制橋梁的根部與基座全部炸毀。可是,麥克阿瑟強令日本三菱重工連夜制作了8套M2型鋼木標準橋梁,杜魯門和美國防部也是幾天幾夜未合眼研究對策,最終以8架C-119運輸機將預制的準橋梁結構件運往水門橋附近,用巨型降落傘將其空投至美軍陣地。最后,依靠著這次搭建的水門橋,美陸戰一師和七師殘部上萬人還是成功完成了撤離。

毫無疑問,志愿軍做到了他們能做的最大極限,但架不住對方強大到如此地步的后勤補給能力。這個結果未免讓當時的中國人和后人遺憾。但是,就算水門橋最終沒有被修好,美軍顯然所有重裝備全都得損失掉,但也并不是說美軍就肯定會被全殲。因為水門橋所在的地方只是一個小河溝,如此低溫下水面全都結冰,僅僅士兵要走過河還是很簡單的事情。丟掉全部重裝備和車輛的美軍顯然會遭受更大的損失和遇到大得多的困難,但還是不一定意味著它會被全殲。

這個并不是一種純粹的假設,同樣是在二次戰役中的西線戰場,38軍113師14小時奔襲72公里,到達三所里成功封鎖了美軍,最后美軍就是丟棄了數以千計的車輛、坦克、火炮等輜重后逃命的。事實上,在通過水門橋之前,利用在下碣隅里的簡易機場,史密斯就已經完成了4000多傷兵的撤退,最樂觀的情況就算在水門橋完全堵住了最后撤退的1萬多人并且也只能是殲其一部,這也已經不能算全殲陸戰一師了。史密斯能做到將陸戰一師殘部連人帶裝備撤退到興南港,相比西線美軍只能丟掉全部重裝備撤退,的確已經算是不錯的了。所以,這個結果就是當時的客觀條件所注定的。

可能更讓人遺憾的是,即使橋被修好了,如果能提前在這里埋伏有一支中國志愿軍,還是會讓美陸戰一師遭受重創。的確埋伏了一個連,但他們最后卻一槍未放,成為冰雕連。此戰中,志愿軍9兵團在長津湖戰役中有三個連成為冰雕連,27軍80師242團2營5連,在水門橋之前死鷹嶺防守的20軍58師172團6連,在過了水門橋之后的1010.7高地上的20軍60師180團1營2連,除了2人以外,其他人全部凍死在陣地上,并且至死全部保持準備射擊的戰斗狀態。

天氣造成的影響遠遠不是“冰雕連”所能表達的。根據1988年公布的官方資料,長津湖東線的九兵團戰斗死亡7304,傷員14062,凍傷人員30732。而根據黨史出版社出版的《開國第一戰》披露的傷亡數字:凍傷減員28954人,凍死1000人,凍傷嚴重而不治3000人。凍傷減員達兵團總數32.1%,嚴重凍傷達22%。雖然不同數據來源有所差異,但無疑都是慘烈到令人無法想象的程度。

美陸戰一師2.5萬人,從10月26日至12月15日,陣亡604人,傷重死亡114人,失蹤192人,傷3508人。戰斗傷亡4418人。美國人本身大多處于高緯度地區,習慣于寒冷的氣候環境,在有充分保暖裝備的情況下,其凍傷的人數竟也高達7300多人。而9兵團大多是江浙一帶溫暖氣候環境來的戰士,由此可見志愿軍遇到的困難達到何等嚴酷的程度。

陸戰一師在過去的歷史上經歷過無數慘烈的戰斗,在太平洋上經受過日軍不畏犧牲的萬歲沖鋒,參加過慘烈的沖繩島戰役,甚至也經受過與日軍夜戰的洗禮。但長津湖戰役讓這個陸戰一師的官兵和師長史密斯戰爭意志徹底崩潰了。

士兵在如此的嚴寒中被凍死在當時雙方軍隊中都很常見,但是,至死都保持如此嚴整軍容和戰斗狀態的軍隊需要什么樣的意志力才能做到?因為在他們凍死的過程之中,自己是會清晰意識到再這么下去是會被凍死的,人類的本能會驅使人放下槍卷縮起來以盡可能保持一點體溫。但他們所有人全體保持著準備射擊的狀態。并且在凍死志愿軍戰士宋阿毛留下的遺書中,充分表明了他們寧愿凍死也要在這里堅守陣地的明確決心。無論史密斯還是他的士兵們看到冰雕連的那一刻,他們都充分明白整個過程之中志愿軍的意志力超越了他們所能想象的最大極限。曾經是王牌中的王牌的陸戰一師,從此失去與志愿軍全力較量的勇氣,在后來整個抗美援朝戰爭中再未充當過主力,淪落為主要在后方清剿游擊隊的打雜角色。

史密斯本人,是1950年7月朝鮮戰爭爆發后擔任的陸戰一師的師長。應該說,他是非常專業和稱職的指揮官,在聯軍最高指揮官麥克阿瑟、其所屬的東線最高指揮官第十軍軍長阿爾蒙德都過度樂觀,不斷催促陸戰一師快速推進到鴨綠江邊的時候,史密斯充分預感到了潛在的危機,并且堅持在下碣隅里修建簡易機場。事實證明,這個簡易機場在美軍撤退過程中發揮了非常重要的作用,通過飛機將4000多名傷員直接運送到了航母上。如果如此龐大數量的傷員與主力一起撤退,其行軍速度無疑將受到非常嚴重的拖累。當然,史密斯之所以會如此謹慎,也不完全是因為他有先見之明,而是在長津湖戰役之前的11月2日,陸戰一師就已經在黃草嶺一線與志愿軍42軍交過手,被打得心有余悸了。

長津湖戰役之后不久,1951年3月5日,史密斯就此離開了朝鮮,4月被派往美國加利福尼亞州彭德爾頓兵營,回到后方。戰爭期間再也未回到前線戰場。勝敗乃兵家常事,況且陸戰一師在第二次戰役中的表現算是拼盡全力創造奇跡了。一個王牌中的王牌師的主帥,正在戰爭用人之時卻離開戰場,如果不是完全失去信心又怎會如此?

此戰之后,麥克阿瑟說出“誰要和中國陸軍較量,肯定是瘋了”的話。

陸戰一師和七師撤退的路線被美軍的軍史稱為“地獄之旅”“最艱苦的撤退”。

士兵空洞癡呆的眼神,很好地表達了其戰爭意志的喪失程度。

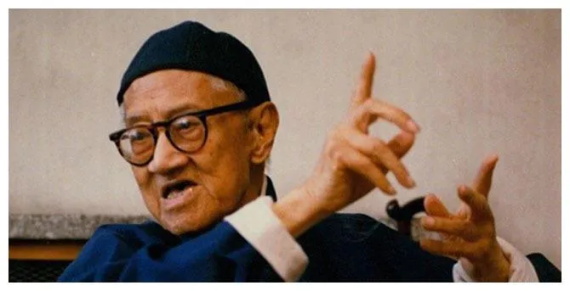

美陸戰一師師長奧利弗·普雷因斯·史密斯

人們可能會有遺憾:如果冰雕連能活著阻擊美陸戰一師,一定會給對方造成重創,但是,僅憑一百多人的阻擊部隊顯然是無法抵擋住上萬擁有大量坦克和火炮等重火力美軍的,他們最終可能還是全部壯烈犧牲。如果按1:1的交換比來算,他們能殺傷美軍同等數量的軍隊已經算很好的戰果。如果按1:n的交換比,好的情況下會造成美軍數百人的傷亡,這還是不能改變最終的結局。

但是,此處我們希望告慰當年冰雕連以及其他無數志愿軍烈士們,他們的犧牲不是沒有意義的。他們用自己超越一切敵人想象的強大意志力,給敵方心理上帶來了毀滅性的打擊,部分地實現了毛澤東的戰略意圖——用一戰而打垮對手的戰爭意志。他們一槍未鳴,戰術成果自然為零,但他們用強大到令敵人膽寒,對死亡全無畏懼的勇氣徹底壓垮了對手,他們讓自己的敵人充分明白了 —— 這樣的軍隊是不可能被戰勝的。

如果要對長津湖戰役作一個綜合的評價,個人認為是這樣的:

從戰前來看,中美雙方絕大多數將帥對戰局發展都不同程度地偏樂觀,而幾乎只有陸戰一師尤其師長史密斯最接近估計到了慘酷激戰的戰局走向。因此,陸戰一師和史密斯戰前估計更為準確。

從戰役本身純軍事角度看,雙方都有慘重傷亡,志愿軍偏高一些,9兵團也未能達成全殲陸戰一師的戰役目標,但卻全殲了美陸七師的北極熊團。因此,大致平局是說得過去的。

雙方都未預計到朝鮮北部五十年一遇的極寒天氣,因天氣減員數量都大于戰斗減員。因此,中美雙方都輸給了天氣。對此,無論當年還是后來人,也都無話可說。以當時的氣象科技水平,中國連自已國內的天氣都還搞不清楚,美國也沒搞清楚,中國哪能搞得清楚朝鮮的天氣?

從后勤角度看,顯然是陸戰一師完勝,9兵團完敗。

從戰役結果看,志愿軍攻占了大量地盤,包括陸戰一師和七師的第10軍大量退出東北部的地盤。這個勝負結果清楚無疑。

從戰略角度看,美軍快速占領朝鮮全境,圣誕節前到達鴨綠江的目標完全失敗。中方出戰最大目的之一,就是要一雪百年前恥,打掉美軍的戰爭意志。無論此次戰役還是后來,志愿軍不僅始終保持了高昂的斗志,而且以一種“什么王牌不王牌,老子出來要打得就是你的王牌”的氣勢,把敵方陣營中曾在八國聯軍入侵過中國,欺負過中國的國外王牌基本打了一個遍。這次戰役把曾在北平制造過沈崇事件的陸戰一師戰爭意志徹底摧毀。后來在第五次戰役中,志愿軍不僅把英軍王牌“格洛斯特營”全殲,而且將其打到志愿軍一個士兵劉光子可以俘虜其63名士兵的程度(還不包括中間有人想逃跑被打死的)。要打就打出一百年的和平。如何做到這一點?就是要讓所有敢于藐視和欺負中國的敵人心目中,留下一百年的敬畏感甚至是恐懼感。從這個戰略角度說,長津湖戰役基本達到了目的。

這種強大無比的戰爭意志力,正是中國此前上百年最為缺乏的東西,志愿軍為我們找回來了。在此之前的上百年,整個中國幾乎成為一具僵尸,任人蹂躪,無力抵抗。抗日戰爭,解放戰爭的勝利還只是剛剛讓她血液開始流動,而抗美援朝戰爭卻是真正使她睜開眼睛,從地上站起,一聲怒吼,讓整個地球為之顫抖。

四、突襲

如果只是勇氣和不畏死亡,無數的軍隊都可以做到。當年的國民黨軍隊中不乏不畏死的軍人、日本軍隊、美國軍隊中也都不乏不畏死的血性軍人,美軍中也有很多可以與對手同歸于盡的勇士,甚至當年大清國的八旗軍隊也曾在八里橋對八國聯軍發起過毫不畏死的沖鋒。但是,要讓敵人真正的膽寒,還需要有能在各種條件下戰勝敵人的高超戰略戰術。中國軍隊之所以能在各種極端不利條件下戰勝對手,就是擁有將戰爭基本規律發揮到極致的戰術手段。

這種高超的戰術當然有很多,無法在一篇文章中盡述。只選最重要的作簡單介紹,從中體會一下。其中之一就是突襲。

即使對手武器裝備非常強大,如果他還在睡大覺,槍炮未上膛,坦克未開動……那在非常短暫的一個時間限度內,其戰斗能力就是零。如果利用這樣一個非常短暫的時間集中全力對敵發起進攻,就可獲得“突襲型零傷亡作戰”的效果。等敵方反應過來,槍炮上膛,坦克開動,我已經打完撤了,你再強大的武器裝備也沒用。因此,突襲是解決敵強我弱最重要的戰術手段之一。這是中國人民軍隊從建軍開始,一直都是在敵強我弱環境下鍛造出來的極致戰術手段。

為了有效達成突襲效果,志愿軍可以說是絞盡腦汁。長津湖戰役9兵團之所以未等補給完成就緊急入朝,并且15萬大軍在雪山里晝伏夜行,就是為了達成對敵突然襲擊的效果。為了實現突襲,很多時候采用前一晚派一支軍隊潛伏在距離敵人只有幾百米甚至幾十米的地方,整整潛伏一天,等第二天晚上大部隊也接近時突然發起攻擊。一級戰斗英雄邱少云,就是為了在這樣的潛伏中不暴露目標,被火燒死也不發出一點聲響。他所潛伏的地方距離敵人前沿陣地居然只有60多米。在這么近的地方只要一開始發起總攻,沖到敵人陣地的時間會以秒來計算。長津湖戰役中,因為部隊到達攻擊位置的時間先后不一,一些先期到達的部隊在前沿位置的嚴寒中潛伏了長達一個星期的時間。承受如此之多潛伏的困難,目的就是為充分地達成突襲的效果。這是要在進攻作戰中化解敵方過于強大火力優勢的近乎唯一途徑。正因如此,志愿軍才要為此付出各種今天看來太過慘烈的代價和煎熬。

如果不能達成這種極致的突然性,志愿軍所遭受的損失會更加巨大。發生于1952年10月6日至14日的白馬山戰役就是一個對此情況典型的注解。此戰我軍是號稱“萬歲軍”的38軍,對手并不是美軍,而是南朝鮮9師。但是,因為戰前38軍出現一個叛徒,突擊部隊的文化教員谷中蛟投敵,泄露了部分戰役計劃,這使進攻失去了突然性。最后此戰打成膠著狀態,雖然38軍攻陷了除主峰外的大部分陣地,但因9天時間久攻不下,戰況焦灼,雙方傷亡都較大,最終38軍被迫撤出了陣地。這是38軍在朝鮮最后一戰,留下小小的遺憾。

只要達成突然性,志愿軍的進攻往往就在很短的時間內完成對敵人防線的突破。長津湖戰役中,之所以能全殲北極熊團,突然性的達成也是關鍵性的原因。當志愿軍攻入北極熊團火炮陣地時,發現其12門火炮連炮衣、炮口帽都還沒有脫下,更別提炮彈上膛了。未受到其重火力反擊,使志愿軍可以迅速突入其陣地。

所以,可以見到很多志愿軍打退敵人十幾次、幾十次進攻的戰例,但很少見到對方擊退志愿軍十幾次、幾十次進攻的戰例。因為志愿軍的進攻一般都建立在準備充分、突然襲擊、一戰而成的基礎之上。如果進攻幾次甚至只要進攻一次不成功,一般就會在仔細偵察地形和敵情基礎上,改變戰術甚至放棄進攻了。只要第一次進攻不成,突然性就失去了,敵人一般都會迅速組織起強大的防御。此時再要進攻的話,往往就會面對巨大的傷亡代價,并且進攻也很難成功。典型的戰例如砥平里戰斗等,這也是對手一旦利用重裝備形成環形防御陣地并開始全面反擊,我軍就很難對其繼續有效進攻的典型案例。但另一方面,這也是志愿軍只要兩、三次進攻不成的話,就主動放棄、避免進一步損失的正確決策代表。很少像美軍那樣,居然在鐵原硬攻63軍12天,基本上同一套戰術從頭打到尾。在上甘嶺,更是基本上同一套進攻戰術一攻43天。

五、難以治愈的恐懼癥

有很多人說抗美援朝使雙方軍隊都產生了各自的恐懼癥:美軍產生了夜戰恐懼癥,中國軍隊產生了火力缺乏恐懼癥。這個說法有一定道理,但顯然是遠遠不夠的。客觀地說,中國軍隊產生的恐懼癥不僅是火力缺乏,而且還有后勤缺乏、制空權缺乏、制海權缺乏等很多。美軍產生的恐懼癥也遠遠不止是夜戰。這些恐懼癥顯然對雙方軍隊后來的發展都帶來了深遠的影響。有些恐懼癥逐步地,甚至在朝鮮戰爭中就得到了相當大的治愈。而有些恐懼癥則一直持續到了今天,還在深刻地影響著雙方之間的軍事、政治、經濟等戰略關系。

志愿軍的火力缺乏恐懼癥,促使中國軍隊對火力的極端追求一直持續到現在,開發出大量“變態級別”的火箭炮、DF-21D、DF-26、DF17等火力投送裝備。事實上,到抗美援朝后期,志愿軍在火力上就已經趕超對手了。尤其在金城戰役中,志愿軍的炮火強度已經顯著超越對手。這也可以使我們充分理解,當年志愿軍對唯一可顯著超越對手的喀秋莎火箭炮之喜愛達到何等癡迷的程度。這一戰術手段成了其任何使用必須彭德懷親自批準的戰略級武器。

制空權缺乏恐懼癥使志愿軍在戰爭期間就大量引入了蘇聯的米格-15和米格-15比斯噴氣戰機,至少在鴨綠江一線完全掌握了制空權,形成了著名的“米格走廊”。

因為戰爭初期表現出來的嚴重后勤問題,1951年5月19日,中央軍事委員會,提出成立志愿軍后方勤務司令部,洪學智任司令。越是到戰爭后期,志愿軍的后勤補給不斷獲得巨大改善。從最初長津湖戰役時只能吃冰冷的土豆,到后來可以吃上炒面,再到后來甚至能在戰壕里吃上現炸的油條,冬裝也獲得極大改善。長津湖戰役時并不是國內沒有冬衣,當時國內沒能力造飛機坦克,但棉衣還是做得出來的。只是當時戰情太過緊急,并且對后勤問題的嚴重程度未充分預計到,在東北倉庫里的冬裝沒能及時補給到9兵團。到后來往前線運送時,基本都被美國空軍炸毀了。“普遍穿著單薄的衣服,在零下30度嚴寒里埋伏”是長津湖戰役中的一個極端的特例。這也是長津湖戰役特別讓人心痛的地方。所以,我們對抗美援朝的后勤狀況也不能用單一的概念來描述。當然,因為缺乏制空權,后勤補給線受到美空軍轟炸遭受的損失的確非常大。這個困難貫穿了整個抗美援朝戰爭始終。

今天,隨著殲10、殲16、殲20、運20、新轟6系列、即將面世的轟20、大量無人機等空軍裝備的列裝,航母和導彈驅逐艦等成軍,中國軍隊在朝鮮戰爭中形成的幾乎所有恐懼癥已經逐步消散了。

夜戰恐懼癥帶來的結果是美軍后來開發了大量夜戰裝備,使得現在美軍的夜戰能力接近于和在白天作戰差不多的地步。因此,今天美軍的夜戰恐懼癥已經算是完全治愈了。

但是,抗美援朝戰爭給美軍帶來的眾多恐懼癥卻至今無解。

首戰即決戰

由于志愿軍在進攻時總是極力追求以全軍突然襲擊的方式出現,這完全超出了西方軍事理論可以理解的模式。按照克勞塞維茨的主力會戰理論,一般的戰役會分成三大階段:前哨戰、主力會戰和追擊作戰。前哨戰是一種火力偵察性質的,但這種火力偵察本身也是一種作戰意圖的自我暴露。因此,中國人民軍隊一般都是省掉前哨戰環節,直接一上來就是全軍壓上突然發起總攻,首戰即決戰。這種戰術讓美軍總是處于極度恐懼之中,因為一切平靜的時候都無法安身,不知哪天突然之間就處于山呼海嘯般的志愿軍從四面八方發起的攻擊之中。我們當時并沒有把這個總結成“首戰即決戰”戰術,但這種模式美軍卻在海灣戰爭中明確提出來了。如果知道美軍內心深處對志愿軍進攻戰術的恐懼,就知道這種表面看來牛氣哄哄的戰術名稱總結,其實是用顫顫巍巍的聲音說出來的。

情報缺乏恐懼癥

明明志愿軍是在美軍前進道路的前方,所有道路都被重裝備武裝的美軍堵死了,但不知道什么時候志愿軍卻莫名其妙地出現在美軍后退的道路上了。空中天天有美軍飛機無死角的偵察,地上有派出的偵察兵探路,怎么就是搞不清志愿軍的行動軌跡呢?仿佛志愿軍不知道哪天就會突然地從天而降在任何地方。陸戰一師在11月2日與42軍交手時就已經充分嘗受過這種從天而降的攻擊。這也是為什么長津湖戰役前,陸戰一師師長史密斯其實是始終不放心的。他親自乘直升機到前方道路盡可能低飛偵察,可最后還是沒發現他周圍居然埋伏了十幾萬志愿軍。這種情況顯然會讓美軍內心抓狂。設想一下你把屋內檢查個遍,一個人也沒有,然后把所有門窗全關死,一轉身突然間發現屋里面全是人,這會是什么感覺。如果老是出現這種情況,并且總也找不出原因,是不是會發瘋?美軍在二戰中的情報戰上是有很多優勢和成功經驗的,例如在太平洋戰場破解了日軍的通訊密碼,這對中途島等戰役的勝利起到至關重要的作用。在朝鮮戰場上,美軍的空中偵察能力和情報優勢也有所體現,甚至通過無線電偵測發現了志愿軍大榆洞總部并發動空中攻擊,導致毛岸英和另一位戰士犧牲。但總體上說,其情報能力受到巨大的挑戰。只有理解了美軍對志愿軍的這種深深的情報缺乏恐懼癥,才能理解為什么美國人后來對竊聽達到棱鏡門事件中暴露出來如此瘋狂的程度。

對毛澤東軍事思想和中國軍隊的莫名恐懼癥

如果恐懼癥是有具體、特定目標,可以從技術上清晰描述的話,無論最初的恐懼有多大,一般來說最后就總是有具體解決的辦法,雖然難度高低可能不同。但是,如果是一種對未知的、無法描述的對象莫名恐懼的話,那就無解了。真正的恐懼是對未知的恐懼。直到今天,美軍和美國內心深處一直對中國存在著一種莫明的、無法在技術上準確描述的恐懼,這是朝鮮戰爭留給中美兩國最深遠的遺產。

美國依然沒有能理解,中國人是可以翻山越嶺的。如果它能理解,就不會在今天做出通過芯片封鎖來卡中國脖子的行為。他們以為山溝里的道路全在他們的掌控之中,只要卡死了山溝里的道路,就以為中國無路可走了。它完全不理解中國人本能的思維就是“我翻過山去,自己掌握芯片制造的所有技術不就得了嗎?”。長征途中,紅軍翻越過無數的雪山和其他的高山險隘。在朝鮮戰場上,中國志愿軍成功翻越過蓋馬高原上無數嚴酷至極、超越人類生理極限的雪山,這就是他們留給今天的中國人精神財富所在,他們依然讓今天的中國受用不盡。對中國來說,沒有任何技術領域的雪山是不可翻越的。

而正是因為當年的志愿軍給美軍留下了無解的未知恐懼,不僅使越戰時中國說美軍不能過17度線,它就不敢不聽,嚴守不過17度線的警告;使美國總統尼克松在中南海拜見毛澤東如小學生見老師一般;也使今天的美國在面對中國全面崛起的挑戰時會各種莫名其妙、不知道到底要干什么的昏招迭出。

美國不是在遏制中國,而只是在用各種神經錯亂的行為,極力掩蓋自己內心深處對中國莫名的恐懼。

這種無解的、莫名的恐懼感,正是當年的志愿軍給他們留下的。這就是為什么總有人想極力否定當年中國出兵的決定,總有人在討論中國在這場戰爭中的輸贏,總有人想否定志愿軍犧牲的價值......這種偷偷摸摸的小招數治愈不了美國的莫名恐懼癥。只要是對戰爭歷史稍有點常識的人就會明白,志愿軍在三年的戰爭期間付出19萬人的犧牲,獲得如此之大的戰果和附帶的巨大效益。相比之下,在二戰中的蘇德戰場,一場戰役的死亡人數低于這個數字的能有幾個?更別提三年時間的總和。10萬人的數字幾乎就是蘇德戰場每場戰役傷亡人數的下限,一場戰役傷亡以百萬人計算的比比皆是。就在抗美援朝戰爭之前不久,中國抗日戰爭付出3500萬人的生命,是抗美援朝戰爭中國死亡人數的184倍,那是何等的慘烈?志愿軍讓中國從此終結了受人欺負的歷史。打得一拳開,省得百拳來。他使中國在后來幾十年依然貧窮落后的狀態下,無人再敢藐視中國。拿志愿軍犧牲人數來做文章,本身就證明了他們對人類戰爭歷史無知的程度。

六、勝負、損益和未來

這場戰爭到底誰勝誰負呢?如果硬要自己去制造各種“理由”的話,可以得出任何結論,無論這種結論有多么荒唐透頂。科學的方法是獲得最直接的客觀測量數據—— 雙方對自己將帥的最真實評價和交戰結果的態度。除了前面所說陸戰一師師長史密斯在長津湖戰役不久就離開朝鮮外。

道格拉斯·麥克阿瑟:1951年4月11日被撤銷聯合國軍總司令職務。

馬修·邦克·李奇微:1950年12月26日從美國陸軍副參謀長任上前往朝鮮,轉任第八集團軍司令。1951年4月接任麥克阿瑟任聯合國軍總司令。僅一年后,1952年5月,被撤銷聯合國軍總司令職務,由馬克·韋恩·克拉克接替。

沃爾頓·哈里斯·沃克:聯合國軍有兩大集團,東線的第十軍,西線的第八集團軍。沃克是首任第八集團軍司令。1950年12月23日在漢城北部的一次吉普車事故中喪生。他在二戰時曾為巴頓將軍部下,巴頓也是車禍喪生的。但也只有在這一點上值得同情,除了再次強調一下“道路千萬條,安全第一條”之外不好再說別的。

愛德華·馬洛里·阿爾蒙德:東線第10軍軍長。李奇微任聯合國軍總司令后,馬上免去了阿爾蒙德盟軍總部參謀長的職務。1951年7月,阿爾蒙德再被免去聯軍第10軍軍長職務,離開朝鮮回國任陸軍軍事學院院長。

詹姆斯·奧爾沃德·范佛里特:1951年4月,接替馬修·邦克·李奇微任第八集團軍司令一職。馬克·韋恩·克拉克任聯合國軍總司令后,主要任務是談判結束戰爭,與主戰的范佛里特不時發生沖突。1953年1月,戰爭7月份結束之前半年,范佛里特年滿60歲,以上將軍銜退休。

所有美軍高級指揮官,除了最后成功簽定美軍歷史上第一個在“沒有勝利前提下”停戰協議的克拉克將軍,沒有一個是真正功成身退而善終的。反觀志愿軍一方,從上到下極少不立功受獎的,甚至38軍被獎勵空前絕后的“萬歲軍”稱號。戰爭本身的誰勝誰負,還用得著他人再多說什么嗎?但是,戰爭只是政治的繼續,無論戰爭結局如何,政治上的獲益誰多誰少呢?這個可能各人就可以有自己的看法了。首先要提示一下,從中獲益的多少就與參戰各方將士們基本無關了,甚至要看誰從中開發利用的程度。再者,要將獲益歸因到這場戰爭必須有個前提,就是因為這場戰爭多出來的收益。如果確實是收益,但沒有這場戰爭也會是同樣的結局,那就不能算因為這場戰爭多出來的收益。個人認為:

若論投入產出比,獲益最大的無疑是日本。基本沒任何投入,卻由此擺脫二戰后慘敗的困局。正如《超越戰爭論》一書中所說:現代戰爭,旁觀者勝。

若論凈獲益絕對值,最大無疑是中國。—— 大量蘇聯工業科技建設援助,100個師當時最現代化的軍事裝備,徹底改變國際形象、一雪百年前恥,奠定可在當時兩霸之間操作獲取巨額利益的空間和基礎,將所有影響中國主權的國外勢力都借此運作出了中國......

若論損失(也就是負收益),最大無疑是朝鮮北南雙方。

若論負面政治影響,最大無疑是美國。

若論初始戰略設計目標與結局的偏差程度,最大無疑是蘇聯!要客觀理解到的一點是:一定程度上說,美國也是被動卷入這場戰爭的。但它對中國太過于輕視,過了38線迫使中國也卷入進來了。本應是有棋手實力的美國,在這場戰爭中變成了棋子,并且從一開始就是棋子。而本來只是棋局中“目標棋子”的中國,卻運作成了棋手。做任何事情都要清楚自己的目的是什么。在這場戰爭中,完全清楚自己目的者,只有蘇聯與中國。唯一實現自己戰略目的者,卻只有中國。美國始終就沒弄清楚自己到底要干什么,這是它把仗打得一塌糊涂的內在原因。

被認為是西方戰略之父的迦太基軍事領袖漢尼拔,曾率領軍隊從西班牙出發,翻越阿爾卑斯雪山進攻羅馬。但在今天,美軍除了新增信息戰,并彌補夜戰能力欠缺之外,本質上依然是一支擁有制空權和制海權卻只能在山溝里行動的軍隊。而中國軍隊已經彌補了所有在朝鮮戰爭中的后勤、制空權、制海權、火力、核威懾等欠缺。是否依然保持了一支“山頂制高點”上的軍隊素養,今天的中國軍人會給出答案。

所有中國人也會給出答案。

作者簡介

汪濤

“人類第三次科學革命”倡導者,純科學和科學經濟學理論體系創始人,致力于將完善的科學方法引入社會領域。

上海析易船舶技術有限公司聯合創始人、總經理

云鋁股份(000807)獨立董事

浙江宇視科技 顧問

來源:純科學微信號

1、本文只代表作者個人觀點,不代表本站觀點,僅供大家學習參考;

2、本站屬于非營利性網站,如涉及版權和名譽問題,請及時與本站聯系,我們將及時做相應處理;

3、歡迎各位網友光臨閱覽,文明上網,依法守規,IP可查。

作者 相關信息

? 昆侖專題 ?

? 高端精神 ?

? 新征程 新任務 新前景 ?

? 習近平治國理政 理論與實踐 ?

? 我為中國夢獻一策 ?

? 國資國企改革 ?

? 雄安新區建設 ?

? 黨要管黨 從嚴治黨 ?

圖片新聞